Первые железные дороги. 15 страница

Выемок в вечномерзлых грунтах стремятся избегать. При необходимости сооружения выемки глубина ее назначается минимальной, а конструкция предусматривает устройство термоизоляции, предохраняющей от деформации основную площадку, откосы и кюветы.

Трассирование железных дорог в районах распространения сыпучих песков. В этих районах необходимо обеспечить незаносимость дороги песком и предупредить дефляцию (выдувание) грунта из земляного полотна. При трассировании следует учитывать влияние сооружаемого земляного полотна на условия образования и движения ветропесчаного потока. На равнинных пространствах незакрепленных (лишенных растительности) песков интенсивно перемещаются песчаные массы. Барханные цепи, а также сооружения имеют с наветренной и подветренной сторон пространства с пониженными скоростями ветра, где образуются песчаные отложения.

В местностях, подверженных песчаным заносам, трассу железной дороги по возможности располагают в обход наиболее активных масс подвижных песков, вдоль форм рельефа в межбарханных понижениях; при необходимости пересечения водоразделов выбирают наиболее низкие седла. При трассировании стремятся максимально использовать защитные свойства попутных массивов леса и кустарников.

С целью предохранения земляного полотна от песчаных заносов и одновременно от дефляции на участках распространения барханных неза- росших и слабозаросших песков следует проектировать преимущественно насыпи высотой не менее 0,6 м, а на участках распространения подвижных песков — насыпи высотой 0,9 м и более, возводимые, как правило, из резервов глубиной до 0,2 м [18]. При этом необходимо предусматривать меры по укреплению откосов и обочин земляного полотна.

При неизбежности устройства выемок их поперечный профиль проектируют в зависимости от глубины выемки. Мелкие выемки глубиной до 2 м проектируют раскрытыми с откосами крутизной 1:10 и более пологими, что предохраняет их от песчаных заносов, так как при таком очертании поперечного профиля увеличивается скорость ветрового потока. Выемки глубиной более 2 м проектируют с откосами не круче 1:1,75—1:2. На сильнозаносимых участках выемки проектируют с кювет-траншеями у подошвы откосов шириной понизу не менее 4 м и глубиной до 0,6 м.

В районах, подверженных пыльным заносам, в проектах предусматривают механические средства зашиты в сочетании с посевами и посадкой растений-пескозакрепителей на площадях, являющихся источниками заноса пути пылью (широкие резервы, обнаженные поверхности почвы в полосе, прилегающей к трассе). В пределах охранной зоны предусматриваются меры против разрушения закрепленных песков (запрещается выпас скота, заготовка топлива из саксаула и других древесных пород).

Трассирование железных дорог в сейсмических районах. Интенсивность сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность) в районе проектируемой железной дороги определяется на основе карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации — ОСР-97, утвержденных Российской академией наук. Для определения сейсмичности площадок строительства отдельных сооружений (мостов, труб, тоннелей и др.), а также оснований земляного полотна разрабатывают карты сейсмического микрорайонирования. При этом особое внимание уделяется выявлению зон тектонических разломов, которые хорошо идентифицируются на космических снимках, карстовых полостей, склонов, опасных в отношении возможности возникновения обвалов и оползней.

При трассировании дорог в районах сейсмичностью 7—9 баллов рекомендуется, как правило, обходить особо неблагоприятные в инженерно-геологическом отношении участки: зоны возможных обвалов, оползней, лавин.

При проектировании земляного полотна на косогорах основную площадку, как правило, следует размешать или полностью на полке, врезанной в склон (полувыемка), или полностью на насыпи (полунасыпи). Такие решения обеспечивают бульшую устойчивость земляного полотна при землетрясении, чем полувыемки-полунасыпи.

Согласно СНиП 11-7-81* [58] в районах сейсмичностью 8 и 9 баллов трассирование дорог по нескальным косогорам при крутизне откоса более 1:1,5 допускается только на основании результатов специальных инженерно-геологических изысканий, а укладка трассы железной дороги по нескальным косогорам крутизной 1:1 и более не допускается.

При неизбежности прокладки железной дороги на скально-обвальных косогорах следует предусматривать в проекте сооружения, защищающие путь от обвалов. При расчетной сейсмичности 8 и 9 баллов такими сооружениями могут быть улавливающая траншея между основной площадкой земляного полотна и верховым откосом выемки или склоном, улавливающие стены и др. Низовой откос насыпи, расположенной на косогоре круче 1:2, укрепляют подпорными стенами.

4.7. Ландшафтное трассирование

Ландшафтное трассирование предусматривает гармоничное включение дороги в ландшафт местности. Методы ландшафтного трассирования железных дорог находятся еше в стадии разработки. Наибольшее развитие они получили при проектировании автомобильных дорог. Проектировщики этих дорог, исходя из опыта строительства, разработали некоторые рекомендации по согласованию трассы этих дорог с элементами ландшафта.

По мнению профессора В.Ф. Бабкова [2] одна из задач ландшафтного проектирования — соблюдение соизмеримости элементов дороги с элементами рельефа и ситуации. Наиболее удачным является проложение дороги по переходной зоне между крупными элементами ландшафта (у подножья холмов, по опушке лесов, по террасам речных долин) либо вдоль природной оси ландшафта (вдоль водотока, протекающего по долине). В холмистой местности трассу целесообразно укладывать в виде плавной извилистой линии, вписывающейся в элементы рельефа кривыми больших радиусов.

Размеры прямых и кривых в плане необходимо назначать соизмеримыми, — указывает профессор Бабков, — недопустимы короткие кривые между длинными прямыми и короткие прямые вставки между кривыми, особенно направленными в одну сторону. Эти рекомендации применимы и к практике проектирования железных дорог: между длинными прямыми, особенно при малом угле поворота, как правило, располагают кривую как можно большего радиуса и соответственно большей длины, а смежные кривые, направленные в одну сторону, стремятся заменить одной кривой большего радиуса.

Выбор положения трассы должен сочетаться с возможностью дополнения и улучшения природного ландшафта в пределах полосы, обозреваемой с дороги, посадками деревьев и кустарников, планировочными и осушительными работами. Зеленые насаждения, помимо защиты пути от снежных и песчаных заносов, могут подчеркнуть красоту существующего ландшафта. Чередование сплошных лесных насаждений с разомкнутыми полосами, направленными под углом к дороге (рис. 4.38,а) или параллельно ей (рис. 4.38,6), могут обогатить существующий ландшафт [1]. Важную роль в восприятии пассажирами придорожного ландшафта играют сооружения, расположенные на расстоянии 40—50 м от железнодорожного полотна (станционные и другие служебные здания, например, на охраняемых переездах). Эти сооружения должны быть достаточно выразительными, запоминающимися.

(!шоттт>т-эткттт1шмттсшктш

(!шоттт>т-эткттт1шмттсшктш

|

| В) |

| ^шпшпц djjDjjj (тшшгошш |

| > 150 м |

| Рис. 4.38. Размещение лесных насаждений с разомкнутыми полосами: а — направленными под углом к оси дороги; б — то же параллельно оси дороги |

Вписываясь в окружающую среду, железная дорога играет важную роль в формировании ландшафта. Поэтому большое значение имеет архитектурная выразительность крупных сооружений дороги: больших мостов, виадуков, порталов тоннелей.

Участок железной дороги в Австрии протяженностью 42 км между Мюрццушла- гом и Глогницем (на магистрали Вена — Грац), проходящий через перевал Земме- ринг в восточной части Альп (Земмерингская железная дорога), является железнодорожным объектом, внесенным ЮНЕСКО в число памятников культуры мирового значения. На этой дороге все искусственные сооружения — тоннели, мосты, виадуки, общая длина которых превышает 6 км, а также здания настолько удачно вписаны в живописный горный пейзаж, что не только не нарушают его, а придают окрестностям дополнительный привлекательный колорит.

Для оценки плавности трассы и степени согласования дороги с ландшафтом при проектировании автомобильных дорог используют, наряду с обычной проектной документацией, построение перспективных изображений наиболее сложных участков, а также изготовление моделей отдельных участков дороги. Это может быть полезным и при трассировании железных дорог в сложных условиях.

Сохранение памятников культуры и истории — важная задача ландшафтного проектирования железных дорог.

Так, при выборе трассы Кавказской перевальной железной дороги Владикавказ — Тбилиси на участке примыкания к существующей линии в Закавказье учитывалась необходимость сохранения сложившегося ландшафта в районе расположения всемирно известного архитектурного памятника VI—VII веков — храма Джвари.

4.8. Особенности трассы высокоскоростных магистралей

Поскольку основная цель высокоскоростной магистрали (ВСМ) — обеспечить минимальное время поездки, трассу ВСМ стремятся проложить по кратчайшему направлению между конечными пунктами. Поэтому новая высокоскоростная магистраль может не заходить даже в достаточно крупные промежуточные населенные пункты, если это вызывает ощутимое удлинение трассы. Наряду с этим при проектировании ВСМ, как правило, ставится задача обеспечить связь новой магистрали с существующей железнодорожной сетью для возможности доставки пассажиров, пользующихся ВСМ, в наиболее крупные центры, расположенные между конечными пунктами магистрали. Для этого на ВСМ необходимо предусмотреть станции, которые могут иметь связь с соответствующими станциями существующих железных дорог.

Кроме того, на трассе ВСМ необходимо через 50—80 км располагать станции для базирования подразделений по ремонту и текущему содержанию пути и контактной сети. Эти станции должны через соединительные ветви иметь выход на существующие линии, по которым будет доставляться ремонтная техника на высокоскоростную магистраль.

Указанные требования определили принцип трассирования высокоскоростных магистралей, при котором, наряду с укладкой трассы по кратчайшему направлению, предусматривается через определенные расстояния пересечения ВСМ с существующими железными дорогами или приближение к ним для возможного сооружения соединительных ветвей.

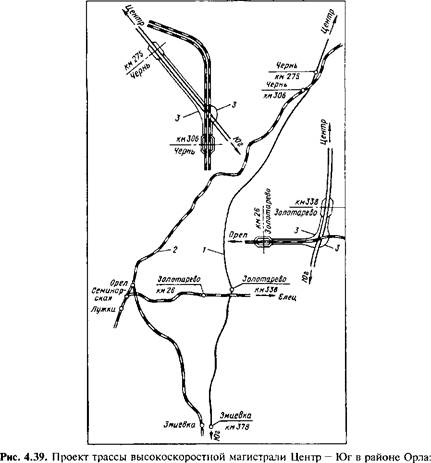

В проекте высокоскоростной магистрали Центр — Юг от Москвы в направлении Крыма и Кавказа трасса ВСМ проложена по спрямленному направлению для сокращения времени следования пассажиров из Москвы в конечные пункты (Симферополь, Минеральные Воды, Сочи). Поэтому в отличие от существующей железной дороги, следующей из Москвы на юг,

/ — трасса ВСМ; 2 - существующая линия; 3 — соединительные линии

/ — трасса ВСМ; 2 - существующая линия; 3 — соединительные линии

|

не предусмотрен заход высокоскоростной магистрали в такие крупные центры как Тула, Орел, Курск, Белгород. Для связи указанных городов с высокоскоростной магистралью в местах пересечения ее с существующими железными дорогами предусмотрены станции, от которых высокоскоростные поезда могут выйти по соединительным ветвям на существующие дороги.

На рис. 4.39 показано положение высокоскоростной магистрали и существующих железных дорог в районе Орла. На будущей магистрали запроектированы станции Чернь (км 275), Золотарево (км 338) и Змиевка (км 378). Все они расположены вблизи одноименных станций существующих дорог, что обеспечивает доставку к ним ремонтной техники. Соединение новых станций Чернь и Змиевка с существующими одноименными станциями обеспечивает заход высокоскоростных поездов к существующему вокзалу г. Орла с севера и юга.

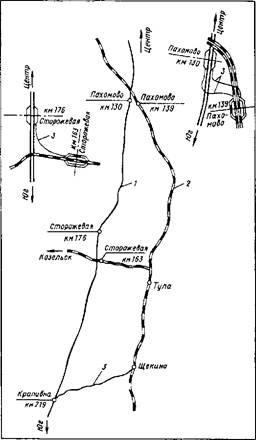

Рис. 4.40. Проект трассы ВСМ Центр - Юг в районе Тулы:

/ - трасса ВСМ; 2 - существующая линия, 3 - соединительные линии

Рис. 4.40. Проект трассы ВСМ Центр - Юг в районе Тулы:

/ - трасса ВСМ; 2 - существующая линия, 3 - соединительные линии

|

Заход высокоскоростных поездов в Тулу (рис. 4.40) предусмотрен с севера путем соединения проектируемой и сушествуюшей станций Пахомово. На юге соединение высокоскоростной и существующей железных дорог осуществляется по однопутной ветви дтиной около 25 км между проектируемой на ВСМ станцией Кра- пивна и существующей станцией Щекино.

Поскольку существующие железные дороги электрифицированы на постоянном токе, а высокоскоростная магистраль проектируется на переменном, то для ВСМ предусматриваются электровозы двойного питания. Локомотивы, предназначенные для работы при разных системах электрической тяги, используются и на зарубежных высокоскоростных магистралях. В частности, электровозы такого типа обеспечивают сообщение между Парижем и Брюсселем, когда поезда на территории Франции следуют по высокоскоростной магистрали TGV-Nord, электрифицированной на переменном токе напряжением 25 кВ частотой 50 Гц, а в Бельгии эти поезда следуют по существующей линии, где используется постоянный ток напряжением 3 кВ.

Все пересечения ВСМ с железными и автомобильными дорогами, а также устройство пешеходных переходов, скотопрогонов, проходов для миграции животных проектируют в разных уровнях. В путепроводах через автомобильные дороги расстояние от низа конструкции до проезжей части дороги должно быть не менее 5,5 м. Для организации пешеходного движения предусматривают пешеходные мосты, тоннели, дорожки по перекрытым выемкам. Для пропуска полевых дорог и прогона скота могут быть использованы водопропускные сооружения — мосты и трубы с соответствующим увеличением их отверстий. Габариты указанных сооружений приведены в гл. 5 (см. п. 5.4).

По условиям шумозашиты надземную трассу ВСМ проектируют на расстоянии от жилой застройки, достаточном, чтобы с учетом компенсационных мероприятий уровень шума на жилой территории не превышал требований санитарных норм, предусмотренных СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Исходя из зарубежного опыта, при скоростях движения 300 км/ч ширина сани- тарно-зашитной зоны, предусмотренная указанными Строительными нормами, должна быть увеличена примерно на 250—300 м, а с учетом возможности движения ночью — до 500-1000 м. В районах крупных поселков, входов в города и другие места с большой плотностью населения в качестве шумозашитного мероприятия может рассматриваться размещение железной дороги в выемках, в том числе — в перекрытых.

По условиям виброзащиты размещение пути в тоннелях мелкого заложения должно быть на расстоянии не ближе 40 м от зданий.

Высокоскоростные магистрали на всем протяжении ограждаются: в пределах населенных пунктов — сплошными шумозащитными стенками (щитами), на остальном протяжении — сетчатыми конструкциями. В ограждении устраиваются проходы — не менее одного на километр, исключающие возможность попадания на путь людей и животных при неконтролируемом использовании этих проходов.

В районах с интенсивным земледелием для снижения ущерба сельскохозяйственным угодьям трассу ВСМ желательно проложить рядом с попутными коммуникациями (автомагистралями, железными дорогами, линиями электропередач).

4.9. Камеральное трассирование железных дорог.

Показатели трассы

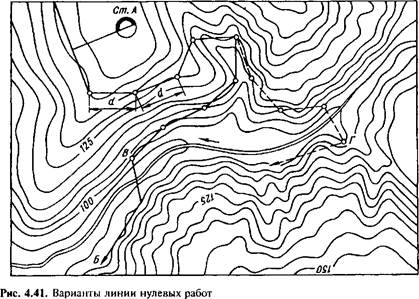

Прокладка магистрального хода. Трассированию дороги должно предшествовать уточнение намеченного напраатения трассы путем прокладки магистрального хода. Магистра.1ьный ход представляет собой первое приближение трассы, соответствующее определенному значению руководящего (или другого ограничивающего) уклона. Прокладку магистрального хода обычно начинают с участков напряженного хода трассы. Для этого на карту наносят линию нулевых работ, т.е. линию, имеющую уклон трассирования /тр = /Р — /'э(ср). Для проведения на карте в горизонталях линии заданного уклона необходимо вычислить заложение d, км:

где Ah - сечение горизонталей, м; /тр - уклон трассирования, %о.

|

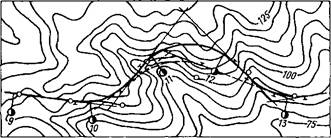

Откладывая измерителем в масштабе карты расстояние d между соседними горизонталями, получают линию нулевых работ (рис. 4.41), которая так называется потому, что если по ней провести трассу, а затем на профиль нанести проектную линию уклоном трассирования, то в точках пересечения горизонталей можно получить "нулевые" земляные работы (уклон местности равен уклону проектной линии).

При прокладке магистрального хода необходимо осуществить наиболее рациональную увязку напряженного и вольного ходов. На каждом участке преодоления высотного препятствия при данной разности отметок и принятом руководящем уклоне минимальная длина участка напряженного хода определяется формулами (4.1)—(4.3). Общая же длина трассы слагается из длины участков напряженных и вольных ходов. Поэтому необходимо так уложить линию на участках напряженного хода, чтобы длина участков вольных ходов и, следовательно, общая длина линии были наименьшими. На рис. 4.41 на участке от станции А в направлении к Б показаны два положения напряженного хода трассы (от станции А до точек В и Г, расположенных на одинаковых отметках). Вариант, показанный сплошной линией, позволяет значительно уменьшить длину вольного хода и получить более короткую трассу всего участка линии.

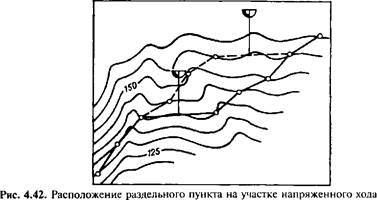

Прокладку линии нулевых работ, как правило, ведут от фиксированных точек, расположенных на более высоких отметках (например, седло на водоразделе), в направлении на спуск. При наколке линии нулевых работ на затяжном участке напряженного хода ориентировочно учитывают расположение раздельных пунктов. Хотя при последующем трассировании положение их может несколько измениться (штриховая линия ни рис. 4.42), это не отразится существенно на длине и общем направлении трассы.

|

а — правильно,6 — неправильно

а — правильно,6 — неправильно

|

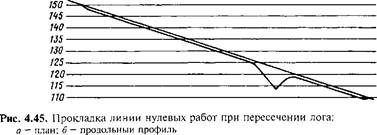

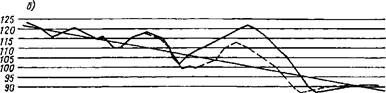

Прокладку линии нулевых работ нужно вести с учетом положения трассы при соответствующих нормах проектирования плана линии. В качестве примера на рис. 4.43 показаны правильная и неправильная наколка линии нулевых работ. Последняя не обеспечит прокладку трассы при допускаемых значениях радиусов кривых и прямых вставок между ними.

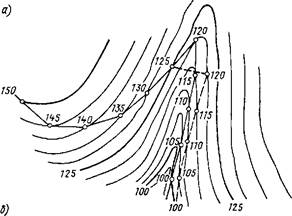

При наколке линии нулевых работ нельзя перейти хотя бы через одну горизонталь, так как это приведет к увеличению объема земляных работ на всем последующем участке напряженного хода (рис. 4.44). От такого неправильного решения следует отличать решение, принимаемое при прокладке линии через лог (рис. 4.45). В данном случае положение, показанное сплошной линией, неправильно, так как острый угол при наколке 120-й горизонтали не обеспечит вписывание трассы при допускаемых радиусах кривых и не даст необходимой высоты насыпи в логу для размещения водопропускного сооружения (высота насыпи в этом месте должна быть не менее 2,5—3 м). Линия нулевых работ, показанная штриховой на рис. 4.45, решает указанную задачу, при этом отметим, что, пересекая ряд горизонталей при переходе через лог (между горизонталями 125-й и 120-й), линия нулевых работ затем вновь совпадает с очередной 115-й горизонталью.

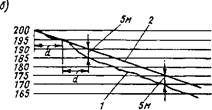

Рис. 4.44. Неправильная прокладка линии нулевых работ:

а — план; б — продольный профиль; / — профиль земли, 2 — проектная линия

Рис. 4.44. Неправильная прокладка линии нулевых работ:

а — план; б — продольный профиль; / — профиль земли, 2 — проектная линия

|

|

|

S'rgwo-g.-w 9 h

о'г'дшо'з-"* s'b

|

|

Рис. 4.47. Шаблоны круговых кривых (числами указаны радиусы кривых в метрах)

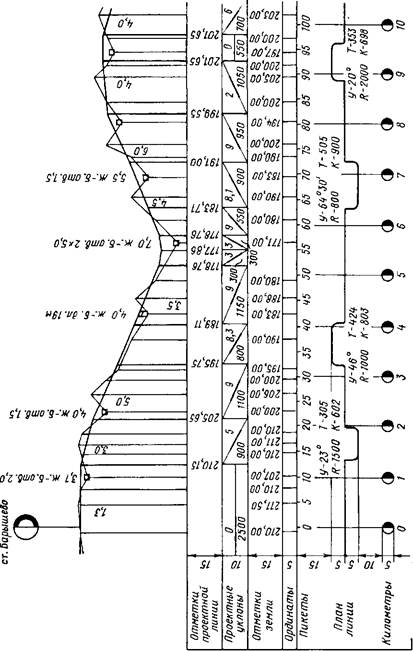

Технология камерального трассирования. После определения рационального положения магистрального хода приступают к трассированию дороги. Оно выполняется от оси начальной станции небольшими участками, при этом одновременно с укладкой линии в плане составляют схематический продольный профиль трассы (рис. 4.46).

На участках напряженного хода применяют следующий порядок трассирования.

1. На карте, ориентируясь на линию нулевых работ, наносят участок плана трассы длиной не более 2-3 км. При этом линия нулевых работ спрямляется для рационального уменьшения числа углов поворота и обеспечения допустимых величин радиусов кривых и длин прямых вставок между ними. При нанесении трассы на карту используют прозрачные шаблоны круговых кривых в масштабе карты (рис. 4.47).

2. На схематическом продольном профиле от проектной отметки, полученной при трассировании предыдущего участка вольного хода, или от отметки начальной станции, если напряженный ход проектируется в начале трассы, проводят проектную линию уклоном Ар = /р — /Э(СР).

3. На продольный профиль наносят отметки земли по оси трассы. Поскольку трасса отклонилась от линии нулевых работ (см. п. 1), то образуются насыпи и выемки, характеризуемые на профиле взаимным положением проектной линии и линии поверхности земли. Если объемы земляных работ на данном участке оказались чрезмерно велики, то проверяют целесообразность смещения оси трассы в плане: при глубоких выемках трассу смещают в сторону более низких отметок земли (вниз по косогору), при высоких насыпях трассу смещают вверх по косогору.

На рис. 4.48 показано, как с помощью предварительной наколки продольного профиля определяется необходимость корректировки намеченной трассы и как эта корректировка осуществляется (штриховая линия).

4. После того как удовлетворительное решение найдено, разбивают километраж на карте и профиле, на сетку продольного профиля наносят план линии — фиксируют точки начала и конца кривых. Это позволяет уточнить положение проектной линии (предварительно нанесенной уклоном /1р), смягчая руководящий уклон в соответствии с положением кривых и значением радиусов (см. п. 3.9).

5. Определив длину и уклоны элементов профиля, подсчитывают проектные отметки на переломах профиля с точностью до 0,01 м. По вычисленным отметкам на профиль окончательно наносят проектную линию.

ф

|

|

| 85- |

| .—Г~Т R-800 __ \ |

| R-800 |

R-800 7 О

Рис. 4.48. Пример корректировки трассы на участке напряженного хода а — план трассы, 6 — продольный профиль

6. На схематическом продольном профиле выписывают рабочие отметки в характерных точках профиля (см. рис. 4.46). После этого приступают к трассированию следующего участка.

Трассирование линии на участках вольного хода отличается от трассирования на напряженном ходе следующим. После того как на планшете запроектирован участок плана линии, на продольный профиль сначала наносят отметки земли, а затем уже подбирают положение проектной линии, наиболее целесообразное по объемам земляных работ и сумме преодолеваемых высот. Следовательно, при трассировании на вольном ходе меняется очередность выполнения первых трех пунктов работы. Пункты 4—6 выполняются в той же последовательности, что при трассировании напряженных ходов.

|

| э is |

| Э |

| э |

Показатели трассы и их анализ. Основные показатели трассы: длина варианта L, км; длина геодезической линии км; коэффициент развития трассы X = L/L0; протяжение вольных и напряженных ходов, км и %. Сопоставление коэффициента развития трассы с соотношением вольных и напряженных ходов позволяет судить о том, насколько удачно намечены руководящий уклон и направление данного варианта и какие целесообразно рассмотреть решения для других вариантов трассы. Например, если коэффициент развития линии велик (X > 1,25) и при этом участки на

пряженного хода имеют большой удельный вес (более 50 %), то с целью сокращения длины трассы необходимо рассмотреть вариант более крутого руководящего уклона. Наоборот, если при небольшом коэффициенте развития удельный вес участков напряженного хода невелик, то целесообразно рассмотреть возможность применения более пологого руководящего уклона за счет увеличения протяженности напряженных ходов. В таком случае более пологий руководящий уклон не должен привести к существенному удлинению линии, а может лишь вызвать некоторое увеличение объемов строительных работ. Подобный вариант тем более конкурентоспособен, чем больше грузонапряженность проектируемой линии.

Если трасса имеет большой коэффициент развития при незначительной протяженности участков напряженного хода, то это свидетельствует обычно о неправильном трассировании варианта.

Глава 5

РАЗМЕЩЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ И ОТВЕРСТИЙ МАЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ

5.1. Типы малых водопропускных сооружений и их размещение на трассе

Малые водопропускные сооружения. К малым водопропускным сооружениям относятся трубы, мосты длиной до 25 м, лотки, дюкеры, акведуки и фильтрующие насыпи. Эти сооружения размещаются на пересечениях железной дорогой постоянно или периодически действующих водотоков.

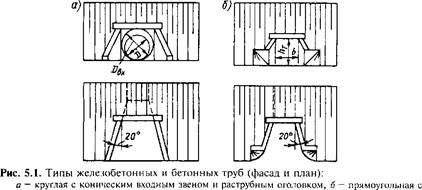

Водопропускные трубы по форме сечения подразделяются на круглые (рис. 5.1, а) и прямоугольные (рис. 5.1, б). На существующих дорогах имеется некоторое количество овоидальных труб. Применяют следующие типы труб: круглые железобетонные диаметром от 1 до 2 м, круглые из гофрированного металла[18] (рис. 5.2), прямоугольные железобетонные отверстием[19] от 1 до 4 м и бетонные от 1,5 до 6 м.

раструбным оголовком с обратными стенками

раструбным оголовком с обратными стенками

|

Рис. 5.2. Металлическая гофрированная труба (двухочковая)

<0

| ь | /1Т1 | |

| w//////////// ////////, fm | ||

| 1 1 |

S)

|

| тжг и Л \ | /I'll | |

| //////я/?;/ | /////) Ь>н | У/ //> /// |

| lllllll | А | /^111 |

Nbsp; ^111 Рис. 5.3. Типы малых мостов: а — с массивными устоями; б — с откосными крыльями; в — эстакадный с конусами Малые мосты в зависимости от формы подмостового сечения подразделяются на два типа: с прямоугольным сечением (рис. 5.3, а, б) и с трапецеидальным (рис. 5.3, в). При строительстве новых железных дорог наиболее часто применяют сборные свайно- и стоечно-эстакадные железобетонные мосты (см. рис. 5.3, в). Лотки закрытые и открытые, прямоугольного сечения отверстием 0,50— 0,75 м, преимущественно из железобетона, устраивают между шпалами для пропуска небольшого количества воды при высоте насыпи менее 1 м, недостаточной для укладки труб. Дюкеры (рис. 5.4, а) пропускают небольшое количество воды при зарегулированном стоке (преимущественно на мелиоративной сети) под низкими насыпями или мелкими выемками. При пересечении водотока дорогой в достаточно глубокой выемке может быть устроен акведук[20] — своеобразный мост над дорогой, по пролетному строению которого протекает вода (рис. 5.4, б).

Дата добавления: 2016-05-25; просмотров: 2039;