Первые железные дороги. 14 страница

4.6. Особенности трассирования железных дорог в сложных физико-географических условиях

Общие положения. Строительство железных дорог во многих районах России проходит в сложных климатических, инженерно-геологических, гидрогеологических и сейсмических условиях. Байкало-Амурская магистраль и дороги, которые к ней примыкают (Чара — Чина, Улак — Эльга), пересекают высокие горные хребты с сейсмичностью более 7—8 баллов, с глубокой тектонической нарушенностью пород, распространением склоновых процессов. Железная дорога Беркакит — Томмот — Якутск, дороги на севере Западно-Сибирской низменности и полуострове Ямал пролегают в районах с суровыми климатическими условиями, где распространены толщи пород с отрицательной температурой (криогенные толщи) или, как их обычно называют, вечномерзлые грунты. На севере Сибири наблюдаются ветропесчаные потоки, которые могут выдувать грунты земляного полотна. В некоторых районах Якутии распространены подвижные пески (тукула- ны), которые создают угрозу песчаных заносов железнодорожного пути.

Проектирование железных дорог в указанных районах требует особо тщательных инженерных изысканий с использованием космической и аэрофотосъемок и организации наблюдений за природными процессами в районе намечаемой трассы. При изысканиях и проектировании используются данные эксплуатации участков-аналогов на уже построенных объектах, применяются методы моделирования для прогнозирования динамики геологической среды в условиях воздействия на нее инженерных объектов.

Многообразие природных условий, с которыми приходится сталкиваться при проектировании железных дорог, во многих случаях требует индивидуальных решений, обусловленных сочетанием в данных конкретных условиях тех или иных климатических, топографических, инженерно- геологических и других факторов. Наряду с этим могут быть выявлены некоторые общие закономерности, основанные на теоретических и экспериментальных исследованиях, а также на опыте проектирования, строительства и эксплуатации железных дорог в сложных природных условиях [14].

При проектировании железных дорог преодоление сложных природных условий может быть осуществлено следующими способами: выносом трассы с участков, неблагоприятных в инженерно-геологическом отношении; исключением неблагоприятного воздействия того или иного геологического явления на сооружения железной дороги; приспособлением сооружений дороги к сложным инженерно-геологическим условиям; использованием отдельных природных явлений, обычно считающихся неблагоприятными.

Примером первого из этих решений является трассирование железных дорог в сильно заболоченных районах Западной Сибири [15]. Вследствие тщательно проведенных изысканий трассы Тюмень — Сургут удалось за счет использования попутных возвышенностей обойти значительную часть болот, особенно наиболее глубоких. В результате протяженность участков, пересекающих болота, составила всего 14 % общей длины линии при небольшом коэффициенте развития трассы — 1,08. На железной дороге Сургут — Уренгой (теперь — Коротчаево) протяженность участков трассы на болотах составляет около 20 %, из них на болотах глубже 4 м всего 1 %.

Примером исключения неблагоприятного воздействия геологических явлений на железнодорожный путь может служить бурение скважин в выемках, подверженных образованию наледей, и откачка из них грунтовых вод насосами.

Приспособление сооружений дороги к сложным инженерно- геологическим условиям выражается в выборе соответствующих конструкций земляного полотна, опор мостов и других сооружений в зависимости от типа оснований.

В качестве примера использования экстремальных природных условий при проектировании и строительстве железных дорог можно привести использование зимних морозов для прокладки по болотам временных автодорог-зимников для прохода механизмов и автотранспорта, подвозящего грунт из карьеров.

Трасса на участках развития склоновых процессов. В горных районах на спусках с водоразделов железная дорога проходит по местности, где могут быть распространены склоновые процессы. К ним относятся такие явления, как курумы, осыпи, обвалы, оползни, сплывы, сели, снежные лавины.

Курумы - скопления хаотически нагроможденных обломков изверженных пород, находящихся в неустойчивом равновесии либо медленно (со скоростью нескольких сантиметров в год) движущихся каменными потоками по склонам. Причиной движения курумов, кроме гравитационных сил, могут быть температурные воздействия, вызывающие переменное сжатие и расширение глыб.

Осыпи — скопления камней, движение которых может происходить в виде быстрых смещений отдельных обломков, главным образом под действием гравитации.

Участки с курумами и осыпями желательно обойти. Однако поскольку курумы могут занимать на склонах площади в десятки и сотни гектаров, то их обход трассой может быть затруднен. При неизбежности пересечения осыпей и курумов трассу, как правило, следует проектировать насыпями на более пологих склонах, где скорости движения камней наименьшие. При крутизне склонов более 10-12° насыпи уширяют в нагорную сторону на 1—2 м, а в выемках с нагорной стороны сооружают улавливающие траншеи или подпорно-улавливающие стены. При возведении земляного полотна на участках курумов и осыпей следует обеспечить возможно более полное сохранение естественных условий на склоне и, в частности, бережно сохранять древесную и кустарниковую растительность. Корни деревьев и кустарников армируют обломочный материал и препятствуют скатыванию глыб.

На склонах круче 25° следует избегать устройства насыпей. Выемки на таких склонах также не проектируют. В этих условиях рассматривают варианты устройства эстакад или тоннелей. Тоннели можно разрабатывать открытым способом в массиве коренных пород с последующей засыпкой местным грунтом до уровня постели курума.

Обвалы — это отрывы и падение больших масс горных пород. Участки, где возможны обвалы, следует обходить трассой либо необходимо строить тоннели в устойчивых скальных породах. Отдельные неустойчивые глыбы должны быть взорваны, а откосы с направлением трещиноватости в сторону земляного полотна следует укреплять торкретированием, одевающими стенками. Необходимо также предусматривать улавливающие сооружения, заградительные сети и др.

Оползнями называют смещение (скольжение) земляных масс вниз по склону под действием гравитации. На территории России оползневым процессам подвержены районы Прибайкалья, юга Восточной Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока, Урала и некоторые центральные районы европейской части страны, в частности Поволжье.

В процессе изысканий склоны со следами оползней выявляют и тщательно обследуют. При трассировании оползневые склоны по возможности обходят. Если же укладка трассы на этих склонах неизбежна, то не допускают подрезки склонов, поэтому выемки в нижней части оползневого массива не устраивают. Насыпи сооружают, главным образом, у подошвы склона, где они играют роль пригрузки и способствуют стабилизации оползня. При необходимости укладки трассы на более высоких отметках земляное полотно проектируют невысокими насыпями или в виде нулевых мест, а в верхней части склона — неглубокими выемками.

В проектах предусматривают мероприятия по стабилизации оползней: гидромелиорацию — сбор и отвод поверхностных вод, перехват или понижение уровня грунтовых вод; агролесомелиорацию — создание и сохранение на территории травяного покрова, кустарниковых и лесных посадок; мероприятия по механическому удержанию оползневых масс — устройство контрбанкетов, подпорных стен, контрфорсов.

В практике проектирования и строительства железных дорог много примеров, когда в качестве радикального решения по предотвращению оползней были приняты обходы неустойчивых косогоров [53].

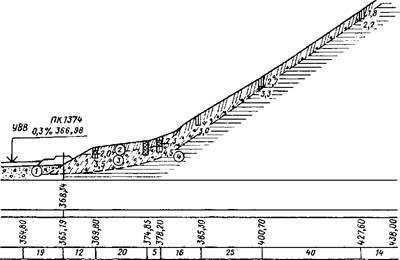

При проектировании железной дороги Новокузнецк - Абакан трасса на ряде участков в долине р. Томи была проложена на косогоре преимущественно полувыемками на высоте 15—20 м над уровнем воды. В процессе сооружения земляного полотна на головном участке дороги подрезанные полувыемками суглинистые грунты при переувлажнении их, особенно в период снеготаяния, потеряли устойчивость, и начались оползни. Уположение откосов, устройство дренажей в ряде случаев не давало желаемых результатов. На некоторых участках потребовалось сооружение подпорных стен, а во многих случаях трассу пришлось сместить со склона к подножью косогора ("прислоненная" насыпь), как, например, на Казырском косогоре (рис. 4.34).

Рис. 4.34. Участок дороги Новокузнецк - Абакан в пределах Казырского косогора:

I - крупный галечник и валуны; 2 - суглинки с большим содержанием щебня; 3 — суглинки с незначительным содержанием обломков и щебня; 4 — сланцы кристаллические

Рис. 4.34. Участок дороги Новокузнецк - Абакан в пределах Казырского косогора:

I - крупный галечник и валуны; 2 - суглинки с большим содержанием щебня; 3 — суглинки с незначительным содержанием обломков и щебня; 4 — сланцы кристаллические

|

На железной дороге Абакан — Тайшет Абакумовский косогор (правобережный склон р. Поймы) заканчивался у поворота реки мысом, который по принятому проекту прорезался выемкой глубиной по оси 16,6 м. Когда выемку разработали на глубину 12 м, был вскрыт водоносный горизонт и начались деформации нагорного откоса выемки: образовались оползни протяженностью до 25 м и глубиной до 4 м. Дополнительными обследованиями были обнаружены плоскости скольжения, в пределах которых породы перетерты до состояния глин. Для обеспечения устойчивости земляного полотна на Абакумовском косогоре был рассмотрен ряд вариантов, включая уположение откосов выемки и устройство глубоких дренажей на подоткосной поверхности. Принят был наиболее экономичный вариант полного обхода неустойчивого косогора по пойме (рис. 4.35) с отводом русла реки на расстояние 100 м от трассы дороги.

кан — Тайшет:

/ — трасса технического проекта; II — вариант обхода косогора; III — построечная автодорога; IV — брошенный участок автодороги

кан — Тайшет:

/ — трасса технического проекта; II — вариант обхода косогора; III — построечная автодорога; IV — брошенный участок автодороги

|

Сплывами называют малые оползни глубиной до 1 м, охватывающие небольшие (до сотни квадратных метров) площади на поверхности склона или откоса выемки. Сплывы распространены чаше всего на откосах молодых выемок (возрастом до 5 лет). Они появляются вследствие насыщения грунта откосов поверхностными водами или из-за выхода грунтовых вод на поверхность откосов, сложенных глинистыми грунтами, особенно пылева- тыми. Наиболее часто сплывы происходят, если откосы выемок сложены пучащими грунтами. Для предупреждения сплывов из-за пучения грунта применяют известные приемы борьбы с пучинами, приспособив их к использованию на откосах.

Сель — это внезапный горный грязевой поток с большим количеством твердых включений. На территории России селеопасные районы распространены на Северном Кавказе, в некоторых областях Прибайкалья, Забайкалья и Дальнего Востока.

При трассировании железных дорог в районах с селевыми потоками следует прежде всего рассмотреть вариант обхода трассой селевых русел. Если это невозможно, то предусматривают противоселевые защитные сооружения: селепропускные, селенаправляющие и стабилизирующие [26].

Пропуск селевого потока через железную дорогу желательно осуществлять в узком месте лога (где русло фиксировано высокими устойчивыми берегами) однопролетным мостом отверстием не менее 4 м. В случае если такой вариант осуществить трудно, следует рассмотреть возможность пересечения селевого русла у подножья склонов с пропуском селевого потока над путем селеспуском (сооружение типа акведука — см. гл. 5).

Селенаправляющие сооружения (дамбы) предусматриваются для направления потока в селе пропускное отверстие или отвода селевого потока от защищаемого объекта.

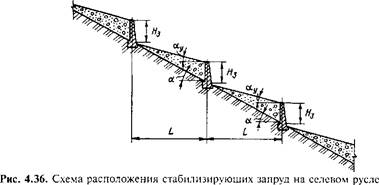

Стабилизирующие защитные сооружения возводят для задержки селевого потока или уменьшения его кинетической энергии. Для этого в русле выше места пересечения его трассой железной дороги сооружают систему запруд (рис. 4.36). Высоту запруд над дном русла Я3 принимают от 2 до 5 м, а расстояние между ними по горизонтали

tga - tga, '

где a - естественный уклон русла перед запрудой; ау - уравнительный уклон отложений наносов перед запрудой (tgciy = 0,7tga).

|

Наибольшее распространение получили запруды в виде сквозных сборных железобетонных конструкций рамно-решетчатого типа, которые, пропуская воду, песок и ил, задерживают большие камни.

Снежные лавины наблюдаются во многих горных районах России. Известны случаи разрушения снежными лавинами не только железнодорожных путей, но даже опрокидывания поездов [28]. Лавиноопасными являются ровные незалесенные склоны круче 15-18° и высотой более 40—50 м, если на них выпадает снежный покров толщиной 0,5 м и более. Чем круче склон, тем больше вероятность схода лавин, но при крутизне склонов более 60° лавинная опасность несколько уменьшается вследствие постоянного осыпания снега мелкими порциями. Объемы лавин зависят от площади снегосборного бассейна и ряда других факторов и составляют от нескольких тысяч до десятков и сотен тысяч кубических метров.

При трассировании железных дорог в лавиноопасных районах необходимы тщательные изыскания, цель которых — определить зоны распространения лавин, пути схода, скорость и возможный объем лавин для решения вопроса о целесообразности обхода лавиноопасных участков либо для выбора типа и правильного размещения противолавинных защитных сооружений.

В результате дешифрирования аэрофотоснимков и наземных стерео- снимков, а также по данным полевого обследования составляются лавинные карты, на которых наносятся контуры снегосборов, возможные пути схода лавин, контуры конусов выноса лавин.

При проектировании железной дороги в районе распространения лавин в ряде случаев возможен обход опасной зоны. Например, когда трасса прокладывается долинным ходом, то иногда можно избежать лавинной опасности переносом трассы на другой берег реки или даже на острова, хотя бы и затопляемые паводковыми водами (таким образом был обойден один из наиболее опасных склонов на линии Новокузнецк — Абакан [53]).

На участках трассы при спусках с водоразделов пересечение лавиноопасных склонов может оказаться неизбежным и тогда проектируют про- тиволавинные защитные сооружения. В зависимости от их назначения эти сооружения подразделяются на регулирующие снегонакопление в лавинос- борах, удерживающие снег на склонах (предотвращающие сход лавин), защищающие путь от пришедших в движение лавин [25].

Регулированием снегонакопления в районах с сильными метелями в ряде случаев возможно задержать переносимый снег за пределами опасной площади. Для этого устанавливают на наветренном склоне снегосборные решетчатые щиты, которые аккумулируют снег на наветренной стороне.

К сооружениям, удерживающим снежный покров от соскальзывания, относятся земляные террасы, которые целесообразно устраивать при высоте склонов до 250—300 м и крутизне до 30—35°. Участок снежного пласта на террасе выполняет функции подпорной стенки, поддерживающей расположенный выше по склону снежный пласт. При большей крутизне склонов на них размещают снегоудерживающие шиты, сетки, сваи, заборы. Большинство этих сооружений, особенно деревянных, имеют ограниченный срок службы. Поэтому весьма эффективной защитой от лавин являются посадки леса, который может окрепнуть под защитой снегоудержи- вающих сооружений и впоследствии надежно защитит железную дорогу от снежных лавин. -

К сооружениям, защищающим путь от движущихся лавин, относятся такие лавинотормозящие сооружения как надолбы, клинья, земляные и каменные холмы, дамбы. Их устраивают в том случае, если трасса железной дороги пересекает лавиноопасный склон на участке конуса выноса лавины, где крутизна склона менее 20°. Если же трасса дороги пересекает крутой склон в транзитной зоне лавины, то возводят наиболее дорогие сооружения — противолавинные галереи и навесы, пропускающие лавину над железнодорожным путем. Лавинонаправляющие сооружения (лавино- резы, отбойные дамбы, направляющие стены) подводят лавину к месту расположения галерей и навесов. Размеры и размещение противолавинных сооружений определяются в зависимости от установленных в результате изысканий вероятных объемов лавин и скорости их движения [28].

На некоторых железных дорогах в качестве профилактического мероприятия применяют искусственное обрушение снежных лавин подрыванием зарядов или артиллерийским обстрелом склонов.

Трасса в районах карстообразования. Карстом называется комплекс явлений, связанных с процессом растворения горных пород (каменной соли, гипсов, известняков и др.) подземными и поверхностными водами, в результате чего образуются полости различных размеров. При обрушении кровли возникают карстовые воронки.

При проектировании железных дорог необходимы подробные данные о геологическом строении района. Методами геофизической разведки и бурением необходимо оконтурить пустоты и оценить опасность просадок для земляного полотна и других сооружений. Прежде всего следует рассмотреть варианты выноса трассы на участки, сложенные некарстующимися породами, или найти наиболее короткое направление трассы по наименее закарстованным местам. В районах распространения карста продольный профиль проектируют преимущественно насыпями. В проекте должны быть предусмотрены мероприятия против активизации карстовых процессов: отвод от полотна железной дороги поверхностного стока, устройство преграждающего дренажа подземных вод, ликвидация пустот путем взрывания, заполнение пустот через буровые скважины глинистоцементным раствором и др.

Трасса в заболоченных районах. Пересекать болото трассой следует в наиболее узкой и неглубокой части его с наименьшим поперечным уклоном минерального дна. Мелкие болота (глубиной до 2 м) с горизонтальным дном не являются препятствием при трассировании, поэтому, как правило, нецелесообразно удлинять линию с целью их обхода. При пересечении более глубоких болот значительного протяжения должны быть рассмотрены варианты обхода таких участков.

При сооружении насыпей на болотах особое внимание уделяется устойчивости земляного полотна. Если трудно обеспечить устойчивость насыпи в пределах косогорного дна болота, то должен быть рассмотрен вариант устройства эстакады вместо насыпи. Существенное преимущество свайных эстакад заключается в значительном сокращении трудоемкости и сроков выполнения монтажных работ по сравнению с отсыпкой земляного полотна.

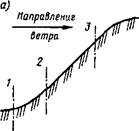

Трассирование железных дорог в местностях, подверженных снежным заносам. В слабопересеченной местности трассу по возможности следует укладывать в зонах преимущественного выдувания снега, располагающихся

за наветренными границами снегосборных площадей Условия снегозано- симости пути в холмистой и гористой местностях в большой степени зависят от положения трассы по высоте косогора и особенно от скорости и направления метелепоземковых ветров по отношению к склону, на котором размещено земляное полотно. К наиболее благоприятным по условиям не- заносимости снегом относятся зоны разгона метелей или зоны снеговыду- вания — наветренные склоны в верхней их части (рис. 4.37, а) и полосы шириной в несколько сотен метров за подветренными границами русл, балок, оврагов и других понижений местности. Поэтому трассу железной дороги желательно располагать на открытых наветренных склонах на расстоянии не менее 50—60 м от подошвы косогора (положения 2 и J на рис. 4.37,о) [13]. Расположенные в таких местах насыпи обычно не заносятся снегом.

Располагать трассу у подошвы открытых наветренных склонов (положение / на рис. 4.37,о) не следует, так как в зоне затишья или завихрений образуются большие отложения снега. При неизбежности укладки трассы в этом месте необходимо соответственно увеличить высоту насыпи или устроить надлежащую снегозащиту.

Следует избегать расположения трассы на открытых подветренных склонах (рис. 4.37,6), так как на этих участках образуется мощный снеговой покров В случае неизбежности укладки трассы на таком косогоре необходимо предусмотреть устройство снегозащиты Если условия трассирования позволяют уложить линию на разной высоте подветренного склона, то при слабых ветрах предпочтение следует отдавать трассе в нижней и средней частях склона (положения У и 2 на рис. 4.37,6), а при сильных ветрах (со скоростью более 10 м/с) — в верхней части склона (положение 3 на рис. 4.37,6).

|

Продольный профиль дороги следует проектировать, как правило, насыпями. Высота насыпей, как указано в п.3.9, должна быть больше расчетной толщины снежного покрова. Наибольшее, предусмотренное нормами возвышение насыпи над уровнем снежного покрова принимают при укладке трассы на подветренных склонах косогоров при значительном отклонении (45—60°) направления преобладающих метелей от нормали к оси пути, а также в сильно пересеченной местности.

Рис. 4.37. Варианты расположения трассы железной дороги на косогорах

Рис. 4.37. Варианты расположения трассы железной дороги на косогорах

|

а — наветренный склон, 6— подветренный склон *

Полувыемки по сравнению с прорезными выемками имеют преимущества, так как их проще расчищать от снега Выемки, оси которых составляют с направлением господствующих ветров острые углы, защищать от наносов труднее, чем при поперечном продувании. Поэтому в случае проектирования выемок следует по возможности избегать укладки трассы по направлению господствующих сильных ветров.

Трассирование железных дорог в районах распространения наледей. Наледями называют наросты льда, образовавшиеся в результате замерзания воды, излившейся на ледяной покров реки, на пойму (речные наледи) или на поверхность грунта (грунтовые или ключевые наледи). Речная наледь образуется из-за уменьшения живого сечения реки вследствие ее промерзания, грунтовая - из-за уменьшения живого сечения подземного потока при промерзании деятельного слоя, а ключевая наледь образуется при замерзании воды источника, растекающейся по поверхности земли.

Наледи широко распространены в северных и восточных районах России и достигают огромных размеров, объем некоторых из них на трассе БАМа достигает 5—7 млн. м3, а толща — 4—5 м. Опыт сооружения железных дорог показывает, что в результате постройки дороги при нарушении естественного водно-теплового режима число наледей обычно возрастает.

Опасность наледей для железных дорог состоит в том, что лед может заполнить отверстия мостов и труб, а в выемках, нулевых местах и невысоких насыпях наледи могут перекрыть путь.

При трассировании стремятся обойти наиболее крупные наледи, однако это не всегда возможно. В период строительства глубокое водопонижение путем откачки воды из скважин, располагаемых на площадке инженерных сооружений или вблизи них (например, на откосе выемки), может ликвидировать наледную опасность.

Трассирование железных дорог в районах распространения вечномерзлых грунтов. Вечномерзлыми (иногда — многолетнемерзлыми) называют грунты, имеющие отрицательную температуру и содержащие в своем составе лед, если они находятся в мерзлом состоянии в течение многих лет (не менее трех). Эти грунты распространены на севере европейской части России и Западной Сибири, на большей части Восточной Сибири и Дальнего Востока. В одних районах распространение вечномерзлых грунтов сплошное (они занимают более 95 % площади), в других — прерывистое и островное. Мощность их колеблется от нескольких метров до нескольких сотен и даже 1000-1500 м.

Часто вечномерзлые грунты подразделяют на низкотемпературные и высокотемпературные. К низкотемпературным условно отнесены вечномерзлые грунты, имеющие на глубине 10-15 м от поверхности земли темпера- туру — 1,5°С и ниже, к высокотемпературным — грунты, имеющие отрицательную температуру выше — 1,5°С, а также вечномерзлые грунты с островным залеганием независимо от их температуры.

В районах распространения вечномерзлых грунтов широко развиты подземные льды, термокарсты, бугры пучения, солифлюкция, мари.

Подземные льды залегают в виде крупных тел различной формы, размеры которых достигают десятков метров, или линз, имеющих увеличенную в средней части толщину и площадь, достигающую десятков квадратных метров и более. Лед может быть также в форме жил, заполняющих трещины скальных и полускальных пород В районе трассы БАМа подземные льды часто встречаются в основании речных террас. Толща ледяных образований местами достигает 5 м и более.

Термокарстовые образования — провальные формы рельефа, возникшие при оттаивании подземных льдов и сильнольдистых грунтов, чаще всего встречаются по долинам рек. Глубина термокарстовых озер достигает нескольких метров. Часто причина образования термокарста — нарушение природных условий при строительстве (вырубка леса, нарушение растительного покрова от проезда транспорта, неупорядоченный водоотвод при возведении насыпей и других сооружений).

Бугры пучения — поднятия почвы в результате замерзания напорной воды, проникающей в поверхностную толщу грунтов. Ядро бугров бывает сложено чистым льдом или тонкими линзами льда и ледяными прослойками в минеральных грунтах. Бугры пучения по времени их существования разделяют на многолетние и сезонные (однолетние). Многолетние бугры отличаются большими размерами: в высоту достигают нескольких метров, а в поперечнике — нескольких десятков и даже сотен метров. Бугры пучения встречаются у подножья склонов и в долинах рек.

Солифлюкцией называется медленное течение (оплывание) переувлажненных грунтов (супесей, суглинков и др.) по склону под воздействием силы тяжести в процессе сезонного оттаивания. В период дождей явление солифлюкции заметно усиливается. Скорость течения грунта изменяется от нескольких десятков сантиметров до десятков метров в сезон.

Марями в Забайкалье и на Дальнем Востоке называют болота, сложенные торфом и другими органоминеральными отложениями, мощность которых изменяется от десятков сантиметров до нескольких метров. Деятельный (ежегодно оттаивающий и замерзающий) слой грунта в пределах марей составляет 0,5—1,0 м. Ниже этой глубины залегают вечномерзлый торф, органоминеральные или различные минеральные грунты. Мари распространены на водоразделах, пологих склонах, террасах и поймах рек, а также в пределах равнин. Участки местности, занятые марями, имеют площадь от нескольких сотен квадратных метров до десятков квадратных километров.

При трассировании железных дорог в районах вечной мерзлоты, как правило, предпочтение отдают долинным ходам. Опыт проектирования и строительства восточного участка БАМа подтверждает, что такие решения имеют ряд преимуществ: плоский рельеф террас, минимальное количество выемок в льдонасыщенных фунтах. На надпойменной террасе мощность торфа обычно сравнительно невелика, что обеспечит небольшие осадки насыпей на долинных марях. Здесь близко к поверхности залегают практически непросадочные аллювиальные галечники, а также имеются талико- вые зоны (участки талых грунтов), что благоприятно для размещения сооружений раздельных пунктов.

Наряду с этим пойменные мари могут быть сложены сильнольдистыми фунтами (в которых отношение объема льда к объему мерзлого фунта больше 0,4), дающими большие осадки при оттаивании. В этих условиях преимущество может перейти к водораздельному ходу трассы.

При проектировании железной дороги Хребтовая — Усть-Илимская был отвергнут первоначальный вариант трассы, проходящей по долинам попутных рек, хотя ему соответствовал относительно небольшой объем земляных работ. Трасса принятого варианта уложена преимущественно по водоразделам и склонам между водоразделом и долиной. Это обеспечило более благоприятные мерзлотно-грунтовые условия: значительно уменьшилась протяженность участков на вечной мерзлоте, сократилось количество пересекаемых наледей. На водораздельном варианте уменьшилось число сооружаемых мостов, а стоимость сооружения земляного полотна значительно снизилась вследствие более благоприятных грунтовых условий. В целом водораздельный ход оказался на 20 % дешевле долинного варианта.

Предпочтение имеют варианты трассы, проходящие по участкам со скальными, крупнообломочными и песчаными грунтами либо расположенные вблизи месторождений таких грунтов, поскольку использование их для возведения насыпей в наибольшей мере обеспечивает устойчивость земляного полотна на вечномерзлых грунтах.

Избегают укладки трассы на участках с подземными льдами, глубокими марями, неустойчивыми косогорами с солифлюкционными явлениями. При трассировании стремятся обойти такие места, однако в ряде случаев это оказывается невозможным или экономически нерациональным. Тогда такие участки с неблагоприятными мерзлотно-грунтовыми условиями следует пересекать по кратчайшему направлению.

Опыт сооружения железных дорог в условиях вечной мерзлоты приводит к выводу, что для обеспечения устойчивости земляного полотна грунты основания следует сохранять в мерзлом состоянии. С этой целью продольный профиль проектируют преимущественно насыпями высотой, как правило, не менее 1,5—2 м. При меньшей высоте насыпи с целью предохранения грунтов основания от протаивания целесообразно использовать в конструкции насыпи пенопласт и геотекстильные материалы. Сохранению грунтов основания в мерзлом состоянии способствует также обсыпка откосов насыпи крупнопористым слоем скального материала толщиной 0,6- 1,0 м. Важное значение имеет также своевременное сооружение водоотводных устройств и сохранение торфяно-мохового покрова.

Дата добавления: 2016-05-25; просмотров: 1638;