Первые железные дороги. 12 страница

| Дарг - 1 Долаково Алагир 9 ^кВладикабкаэ | ||

| Маг с кий. перевал Г- | ( м КВенантснии\ перевал | V-J V Архотсний 1 перевал |

| Цхинбали | ||

| Гори ^^ | Мцхета ^\^Т5илиси | |

| Условные обозначения : | ||

| Существующие т.д. | ||

| Варианты направления Кавказской перевальной ж.д. | ||

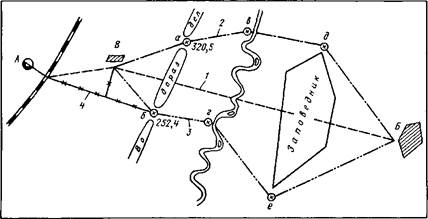

| Рис. 4.3. Варианты направления Кавказской перевальной железной дороги: 1 Горийский, 2 Квенамтский, 3 Ар- хотский |

Контурные или высотные препятствия вызывают необходимость отклонения проектируемой дороги от геодезической линии с целью обхода этих препятствий, либо для пересечения их в наиболее благоприятном месте.

Точки на местности, определяющие целесообразное прохождение проектируемой железной дороги при обходе или пересечении контурных и высотных препятствий, называют фиксированными точками трассы. Фиксированными точками могут быть седла пересекаемых водоразделов (перевалы в горных условиях), наиболее удобные места пересечений рек, пересечений или обходов других водных препятствий. Фиксированные точки определяют также места обхода населенных пунктов, заповедников, горных выработок.

Варианты направления Кавказской перевальной железной дороги, которая в течение многих лет проектировалась для соединения кратчайшим путем Закавказья с Северным Кавказом[17], определялись фиксированными точками пересечения Главного Кавказского хребта (перевалами: Архотским, Квенамтским, Магским) (рис. 4.3). На этой линии фиксированные точки определяли и положение начального и конечного опорных пунктов дороги (раз. Долаково вблизи Владикавказа или ст. Алагир на севере и соответственно ст. Мцхета или ст. Цхинвали на юге).

К техническим факторам, которые оказывают определенное влияние на выбор направления железной дороги, относятся намечаемые технические параметры проектируемой линии. Чем больше строительная стоимость каждого километра дороги, тем важнее сократить ее длину. Поэтому двухпутную железную дорогу, у которой велика стоимость верхнего строения пути, а также железную дорогу с электрической тягой, которая характеризуется значительными затратами на устройства тягового электроснабжения, может быть целесообразно проложить по возможно более короткому направлению.

С учетом опорных пунктов и фиксированных точек определяют варианты направления проектируемой линии.

Рис. 4.4. Варианты направления проектируемой железной дороги А — Б:

В — опорный пункт, а — е — фиксированные точки трассы; 1 — геодезическая линия; 2 — Северный вариант; 3 - Южный вариант, 4 - подвариант с ветвью к пункту В

Рис. 4.4. Варианты направления проектируемой железной дороги А — Б:

В — опорный пункт, а — е — фиксированные точки трассы; 1 — геодезическая линия; 2 — Северный вариант; 3 - Южный вариант, 4 - подвариант с ветвью к пункту В

|

Рассмотрим варианты направления дороги А — Б (рис. 4.4). На основании данных экономических изысканий, кроме начального и конечного пунктов, установлен промежуточный пункт захода В (опорный пункт трассы). На пересечении водораздела определены пониженные места - седла а и б, на пересечении реки - пункты в и г, а при обходе заповедника - пункты д и е (фиксированные точки). Комбинации опорных пунктов и фиксированных точек позволили наметить два варианта направления дороги. Северный — АВавдБ и Южный — АВбгеБ. Если железная дорога А — Б — транзитная линия с большими расчетными размерами перевозок, то целесообразно также рассмотреть подвариант направления АбгеБ с ветвью к пункту В.

Для предварительной оценки намеченных вариантов направления проектируемой железной дороги используются следующие показатели по каждому из вариантов:

а) длина линии между опорными пунктами и фиксированными точками;

б) сумма преодолеваемых высот (подъемов) в каждом направлении ("туда" и "обратно");

в) средние уклоны местности на характерных участках между опорными пунктами и фиксированными точками (крутизна подъема и спуска с водораздела при пересечении его железной дорогой, средний уклон долины реки при прохождении дороги по долине и т. п.);

г) количество и характеристика пересекаемых дорогой больших водотоков;

д) протяженность неблагоприятных в геологическом отношении мест (болот, неустойчивых косогоров и т.п.).

Оценку различных вариантов направления проектируемой железной дороги следует производить по совокупности указанных показателей. Так, более короткое направление, но характеризуемое более крутыми уклонами местности, потребует применения более крутого руководящего уклона проектируемой линии, что может привести к увеличению расходов по движению поездов по сравнению с вариантом более длинным, но с более пологими уклонами. Вариант более короткий, но с большей суммой преодолеваемых высот, также может оказаться по эксплуатационным показателям хуже, чем вариант более длинный, но с меньшими преодолеваемыми высотами. В то же время строительная стоимость более коротких вариантов (если они не предусматривают возведение тоннелей или других капиталоемких сооружений) в большинстве случаев оказывается меньше, чем стоимость вариантов большей длины.

Анализ показателей намеченных направлений позволит отклонить заведомо нецелесообразные варианты, например, более длинные и при этом с большей суммой преодолеваемых высот или с более крутыми уклонами местности, а также не имеющие преимуществ по другим показателям. Выявленные конкурентоспособные варианты подлежат трассированию дороги по этим направлениям с целью подробного их сравнения (см. гл. 6).

4.2. Классификация участков трассы.

Трассирование на вольных и напряженных ходах

Классификация участков (ходов) трассы. Методы трассирования в значительной степени различаются в зависимости от условий использования руководящего уклона и топографических характеристик местности. По первому признаку различают вольный и напряженный ходы, по второму — долинные, водораздельные и поперечно-водораздельные. Вольный ход — участок трассы, на котором средний естественный уклон местности меньше руководящего уклона: (сст < /р. Напряженный ход — участок трассы, на котором средний естественный уклон местности по кратчайшему направлению равен или круче руководящего уклона: /сст > /р. Долинный ход — участок трассы, уложенный по долине реки. Водораздельный ход укладывается на водоразделе. Поперечно-водораздельным ходом называют участок трассы на пересечении водораздела при переходе из одной долины в другую.

Принципы трассирования на вольных ходах. На вольных ходах нет значительных высотных препятствий, поэтому основной принцип трассирования — укладка трассы по кратчайшему направлению (по прямой) между фиксированными и опорными точками. В практике трассирования железных дорог на вольных ходах известны примеры, когда на протяжении многих десятков километров между фиксированными точками трасса укладывалась по прямой (прямая длиной около 100 км на линии Омск — Иртышское, более 300 км - на одной из железных дорог Аргентины, около 500 км через равнину Палларбор на Трансавстралийской железной дороге и т.п.).

Каждый угол поворота на вольном ходу должен быть обоснован. Обычно он вызывается необходимостью обхода различных контурных препятствий (излучин рек, заболоченных участков и т.п.) или незначительных высотных препятствий, обход которых позволяет уменьшить объем земляных работ. Для того чтобы обход встречающихся препятствий не приводил к существенному удлинению линии, углы поворота на вольных ходах должны быть небольшими: как правило, не более 15—20°. Этого можно достичь, если начинать обход как можно дальше от препятствия.

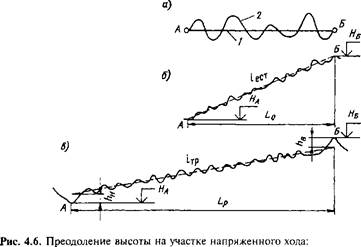

Рис. 4.5. Варианты обхода препятствия на участке вольного хода: I — геодезическая линия; 2, 3 — варианты трассы

а — схема плана трассы; б — продольный профиль по геодезической линии 1; в — профиль по трассе 2

а — схема плана трассы; б — продольный профиль по геодезической линии 1; в — профиль по трассе 2

|

На рис. 4.5 показаны возможные варианты отклонения трассы от геодезической линии 1 для обхода незначительного высотного препятствия. Правильным является вариант 2, обеспечивающий обход препятствия при меньших углах поворота, что приводит к меньшему удлинению трассы, нежели при варианте 3, который на большем протяжении следует по геодезической прямой, но требует больших углов поворота и поэтому оказывается длиннее.

Принципы трассирования на напряженных ходах. На участках напряженного хода где 4СТ = /р трасса может быть проложена по кратчайшему направлению между фиксированными точками, как и на вольных ходах. Профиль на всем протяжении участка должен быть запроектирован руководящим уклоном, а длина трассы теоретически равна длине геодезической линии. Однако случай, когда /ест = /р встречается относительно редко. Чаще напряженный ход характеризуется неравенством /ест > /р, как это иллюстрирует участок спуска трассы с седла Б на водоразделе в точку А в долине (рис. 4.6,6). В этом случае невозможно уложить трассу между фиксированными точками А и Б по кратчайшему направлению протяженностью L0, т.е. по геодезической линии 1 на рис. 4.6,а. Для преодоления разности отметок ЯБ и ЯА требуется минимальная расчетная длина линии /.,,, км (см. рис. 4.6,в):

(4.1)

/ — /

'р 'j(cp)

где ЯБ и ЯА — отметки фиксированных точек, м; А„ и Лн — глубина выемки на водоразделе и высота насыпи на пересечении долины, м, устройство которых уменьшает преодолеваемую высоту и позволяет сократить длину линии Lv\ ь(ч,) - средний, отнесенный ко всему протяжению напряженного хода, уклон, эквивалентный дополнительному сопротивлению от кривых; в зависимости от сложности рельефа равен 0,3-1,0 %о.

Если длина напряженного хода превышает длину перегона и, следовательно, в пределах напряженного хода будут размещены раздельные пункты, то расчетная длина трассы увеличится:

'р 'э(ср)

где п — число раздельных пунктов на участке напряженного хода; L„n - длина площадки раздельного пункта, км.

Формула (4.2) справедлива, если раздельные пункты расположены на горизонтальных площадках. При проектировании разъездов на уклонах расчетная длина линии несколько меньше. С учетом этого обстоятельства, а также принимая во внимание, что при большой протяженности напряженного хода определить предварительно с достаточной точностью число раздельных пунктов на напряженном ходе затруднительно, иногда расчетную формулу рекомендуют в таком виде:

(ЯБ - К) - (ЯА + ИЛ А,- — О + аРп)' (4-3)

'р 'з(ср)

где арп — коэффициент, который в зависимости от норм размещения раздельных пунктов и длины станционных площадок составляет 0,06—0,10.

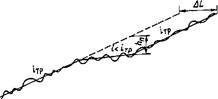

Недоиспользование на напряженном ходе уклона трассирования /,Р = = Ь ~ Цср> приводит к потере высоты Ип (рис. 4.7) и неизбежному удлинению трассы, км:

= ^ = —^--------- . (4.4)

L L -

Рис. 4.7. Участок продольного профиля трассы с потерей высоты и удлинением участка напряженного хода

Рис. 4.7. Участок продольного профиля трассы с потерей высоты и удлинением участка напряженного хода

|

Поэтому основной принцип трассирования на участках напряженного хода — укладка трассы при наиболее полном использовании уклона трассирования, что позволяет получить наименьшую возможную длину линии. При этом трасса должна быть уложена так, чтобы средний уклон местности соответствовал уклону проектной линии (см. рис. 4.6,в).

Приемы развития трассы. Для достижения расчетной длины линии, определенной по формулам (4.2) или (4.3), применяют различные способы развития трассы. При незначительном развитии линии укладывают несколько обратных кривых с углами поворота обычно не более 90° (рис. 4.8). При необходимости большого развития трассы укладывают кривые с углами поворота, достигающими 180° и более. Примерами такого развития являются петли и спирали.

В виде петель трасса может развиваться, когда, следуя по долине реки, она заходит в боковую долину, укладывается по одному из ее склонов, затем разворачивается углом, достигающим 180° и более, и по другому склону вновь выходит в основную долину (рис. 4.9). В узких боковых долинах при входе и выходе из них, а также развороте трассы могут потребоваться тоннели.

|

Рис. 4.9. Развитие трассы в виде петель при заходе в боковые долины

|

| Рис. 4.8. Развитие трассы укладкой обратных кривых |

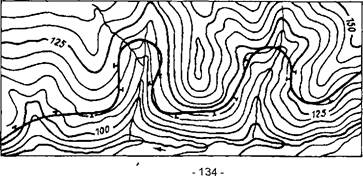

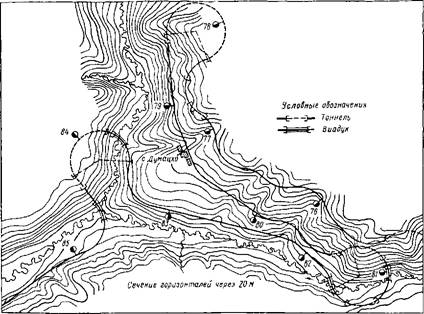

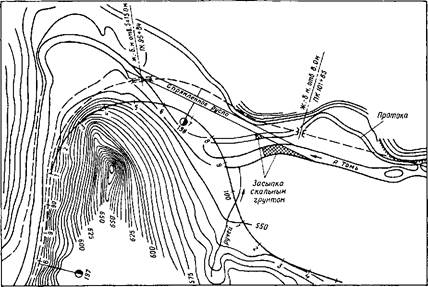

При изысканиях Кавказской перевальной железной дороги (Владикавказ — Тбилиси) один из вариантов трассы в районе с. Думацхо проложен петлями по склонам горных рек (рис. 4.10). На протяжении примерно 2,5 км (по кратчайшему направлению) отметки трассы за счет ее развития понижаются на 300 м. Коэффициент развития трассы на данном участке превышает 3,5. На км 76-85 запроектировано шесть тоннелей обшей протяженностью около 2,5 км, в том числе тоннель при развороте трассы в узкой боковой долине (на км 84—85).

Рис. 4.10. Участок одного из вариантов трассы Кавказской перевальной железной дороги в районе с. Думацхо (изыскания 1936 г.)

Рис. 4.10. Участок одного из вариантов трассы Кавказской перевальной железной дороги в районе с. Думацхо (изыскания 1936 г.)

|

При отсутствии боковых долин петли трассы могут быть уложены на склонах основной долины. В этих случаях, как правило, требуется сооружение тоннелей на склонах, а при необходимости перехода трассы на другой склон долины — также и сооружение моста или виадука.

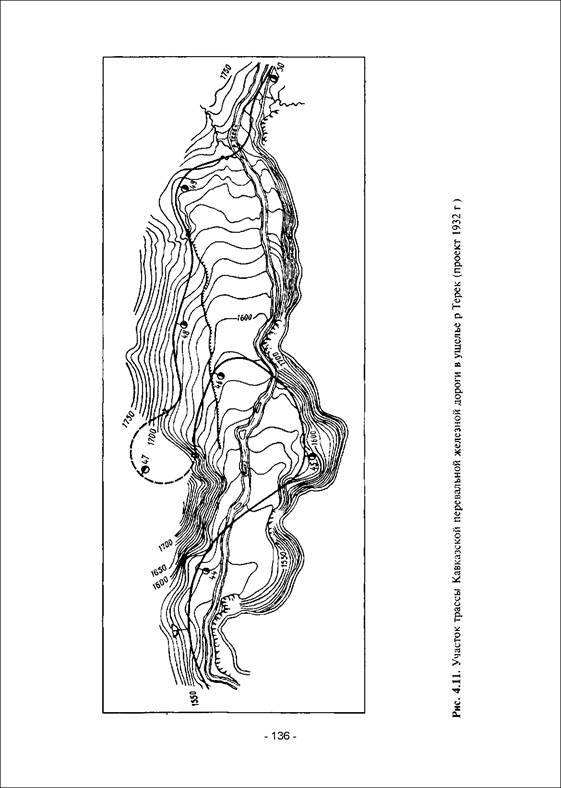

В проекте Кавказской перевальной железной дороги на участке от ст. Казбек до разъезда Циклаури трасса проложена с петлевым тоннелем в склоне ущелья р. Терек (рис. 4.11). На протяжении км 45—50 трасса трижды пересекает реку.

Спиралью называется развитие линии, при котором трасса, разворачиваясь на угол до 360°, пересекает себя в разных уровнях с устройством тоннеля или путепровода.

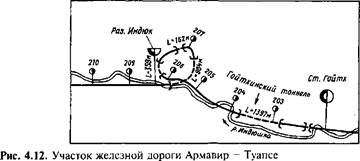

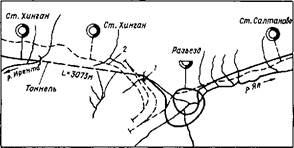

На железной дороге Армавир — Туапсе в начале XX столетия в ущелье р. Индюшка между разъездом Индюк и ст. Гойтх путь был сооружен в виде спирали с тремя тоннелями общей протяженностью более 1,5 км (рис. 4.12). На Китайской Восточной железной дороге при спуске с хребта Большой Хинган трасса также проложена спиралью (рис. 4.13). На рис. 4.14 приведен участок сложного развития трассы высокогорной железной дороги, где, наряду с несколькими петлями, имеется тоннельная спираль. '

|

|

Рис. 4.13. Трасса Китайской Восточной железной дороги на пересечении хребта Большой Хинган:

I — постоянная трасса; 2 — временный обход до сооружения тоннеля

Рис. 4.13. Трасса Китайской Восточной железной дороги на пересечении хребта Большой Хинган:

I — постоянная трасса; 2 — временный обход до сооружения тоннеля

|

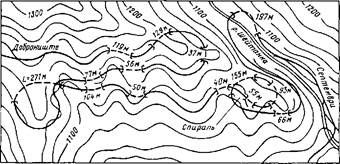

Рис. 4.14. Участок сложного развития трассы на высокогорной узкоколейной железной дороге Септември - Доброниште в Болгарии

Рис. 4.14. Участок сложного развития трассы на высокогорной узкоколейной железной дороге Септември - Доброниште в Болгарии

|

Развитие трассы может быть также осуществлено в виде зигзагов (тупиковых заездов) (рис. 4.15), когда дорога от точки А поднимается по склону до тупикового разъезда Б, затем — по тому же склону в обратном направлении до тупикового разъезда В и т.д. Этот способ развития трассы не требует сооружения тоннелей, глубоких выемок, виадуков, но его крупный

Рис. 4.15. Развитие трассы в виде зигзагов

эксплуатационный недостаток — изменение направления движения поездов, что существенно замедляет продвижение поездопотока, уменьшая пропускную способность линии. Поэтому развитие линии в виде зигзагов может применяться лишь на временных участках трассы (см штриховые линии на рис. 4.13).

|

Из истории железнодорожного строительства известен еще один способ развития трассы — в виде улитки.

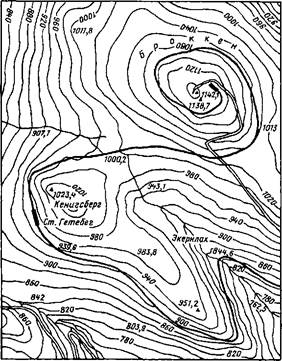

В конце XIX в в Германии в горах Гарц была сооружена узкоколейная железная дорога от курортного местечка Ширке до вершины горы Броккен Эта дорога в качестве "стальной туристской тропы" поднимается в форме улитки по склонам горы на высоту 1100 м (рис 4 16)

Рис. 4.16. Развитие трассы улиткои на подъеме к вершине Броккен в горах Гарц (Германия) t

Рис. 4.16. Развитие трассы улиткои на подъеме к вершине Броккен в горах Гарц (Германия) t

|

4.3. Трассирование в различных топографических условиях

Трассирование в долинах рек. Долинные ходы трассы, проложенные вдоль рек, создают благоприятные условия для водоснабжения станций и станционных поселков, но характерны большим числом пересекаемых водотоков (притоков реки), что увеличивает стоимость искусственных сооружений. В равнинной местности долины рек малоизвилисты, с широкими террасами. Трасса в этих условиях располагается на одной из надпойменных террас. Такие участки трассы называют долинно-террасовым ходом.

В пересеченной местности долины более извилистые. На участках больших излучин реки наряду с вариантом удлинения линии для обхода излучины необходимо изучить возможность пересечения реки двумя мостами либо отвода русла реки (рис. 4.17).

|

На 198—199 километрах трассы железнодорожной линии Новокузнецк — Абакан р. Томь имеет крутую излучину, огибающую узкий и высокий скальный мыс левобережного склона долины (рис. 4.18). При проектировании дороги рассматривалось несколько вариантов [53]. Укладка трассы на всем протяжении участка по левому берегу реки приводила к пересечению скального мыса тоннелем протяженностью 300 м. В I "" бестоннельном варианте (штриховая линия на рис. 4.18) трасса пересекала

Рис. 4.17. Варианты трассы на участке большой излучины реки:

/ - обход излучины; 2 - пересечение излучины двумя мостами; 3 - отвод русла реки

Рис. 4.17. Варианты трассы на участке большой излучины реки:

/ - обход излучины; 2 - пересечение излучины двумя мостами; 3 - отвод русла реки

|

Рис. 4.18. Участок трассы железной дороги Новокузнецк — Абакан в долине р. Томи '

русло р. Томи, на некотором протяжении следовала по правому берегу реки, но затем для подхода к участковой станции Бискамжа вновь переходила на левый берег с устройством мостовых переходов через р. Томь и ее приток Тузуксу. Лучшим оказался вариант трассы, пересекающей выступающий мыс выемкой максимальной глубиной около 19 м и дважды пересекающей русло р. Томи насыпями из скального грунта (жирная линия на рис. 4.18). В связи с перекрытием реки осуществлено спрямление ее русла прорытием канала длиной 500 м, шириной по дну 15 м и средней глубиной 1,0—1,2 м. Принятое решение исключило необходимость строительства трех мостовых переходов и, сокращая длину трассы более чем на 300 м по сравнению с правобережным вариантом, значительно снизило стоимость строительства.

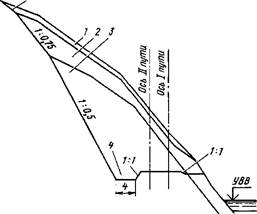

В горных районах, где реки текут в ущельях с крутыми склонами (косогорами) без террас, трасса может быть уложена либо на косогоре выше уровня высоких вод (долинно-косогорный ход) либо у подошвы косогора. В косогор из прочных скальных пород основную площадку земляного полотна можно врезать в виде полувыемки (рис. 4.19). Учитывая сложность сооружения второго пути на таких участках в условиях движения поездов, выемки на крутых косогорах и на прижимах рек, как и выемки глубиной более 6 м, располагаемые в скальных породах на железных дорогах И категории и выше, согласно Строительно-техническим нормам СТН Ц-01-95 проектируют под два пути. Для обеспечения безопасности движения поездов на участках, где возможен камнепад, между основанием откоса и основной площадкой земляного полотна устраивают улавливающую траншею (см. рис. 4.19).

На крутых косогорах, сложенных слабыми скальными породами или переувлажненными обыкновенными грунтами, укладка трассы, как правило, нецелесообразна, так как для обеспечения устойчивости земляного полотна на таких участках необходимы дорогостоящие сооружения: разветвленная система дренажей, подпорные стены и др., строительство которых трудно механизировать. Кроме того, такие участки пути требуют больших расходов труда и средств в период эксплуатации.

1-1,25

Рис. 4.19. Полувыемка на скальном косогорном участке БАМа:

1 — шебень с глыбами; 2 — трещиноватые гнейсы и гранитогнеисы; 3 — крепкие нетрещиноватые гнейсы и гранитогНейсы; 4 — улавливающая траншея

Рис. 4.19. Полувыемка на скальном косогорном участке БАМа:

1 — шебень с глыбами; 2 — трещиноватые гнейсы и гранитогнеисы; 3 — крепкие нетрещиноватые гнейсы и гранитогНейсы; 4 — улавливающая траншея

|

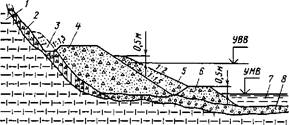

Рис. 4.20. Поперечный профиль насыпи, прислоненной к косогору:

/ - скальный массив косогора; 2 - делювиальный слой; 3 - улавливающая траншея; 4 - насыпь; 5- защитная берма; 6- упорная берма; 7- река; 8 — речные донные отложения

Рис. 4.20. Поперечный профиль насыпи, прислоненной к косогору:

/ - скальный массив косогора; 2 - делювиальный слой; 3 - улавливающая траншея; 4 - насыпь; 5- защитная берма; 6- упорная берма; 7- река; 8 — речные донные отложения

|

Опыт строительства железных дорог в горных районах Сибири показал, что вместо укладки трассы на крутых неустойчивых косогорах целесообразно размещать земляное полотно у их подошвы, отсыпая насыпи скальным фунтом в русло реки (рис. 4.20). Многолетний опыт успешной эксплуатации таких участков пути на железных дорогах Новокузнецк — Абакан (в долине р. Томи), Абакан - Тайшет (в долине р. Туманшет) и других дал основание применить подобные решения на ряде участков Байкало- Амурской магистрали по долинам рек Олекмы, Нюкжи и др.

Несмотря на большие объемы строительных работ и сложный план линий в узких ущельях, в горных условиях укладка трассы попутными долинными ходами нередко является единственно возможным решением.

Трассирование на водоразделах. Водораздельные ходы наиболее часто применяются при проектировании железных дорог в равнинных и слабо холмистых районах, где водоразделы широки, имеют благоприятное очертание в плане и относительно небольшое колебание отметок. Геологические и гидрологические условия этих водоразделов обычно благоприятствуют сооружению железных дорог. Для водораздельных участков трассы характерны небольшие объемы земляных работ и в отличие от долинных ходов небольшое количество водопропускных сооружений либо полное их отсутствие, если трасса уложена по самой водораздельной линии. Недостатком водораздельных ходов в сравнении с долинными ходами является сложность и большая стоимость устройств водоснабжения станций и поселков.

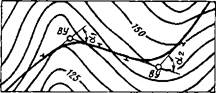

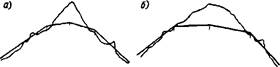

Трассирование поперечно-водораздельными ходами. Одним из основных вопросов, подлежащих решению при укладке трассы поперечно- водораздельным ходом, является выбор места пересечения водораздела. Если проектируется устройство перевальной выемки, то водораздел пересекают, как правило, в одном из седел. Желательно, чтобы выбранное седло совпадало с кратчайшим направлением трассы и имело наиболее низкую отметку, что позволит уменьшить глубину перевальной выемки. Кроме того, преимущество имеет более узкое седло, в котором протяженность выемки и соответственно объем земляных работ будет меньше, чем при пересечении водораздела на той же проектной отметке, но в более широком седле (рис. 4.21). Преимущество того или иного места пересечения водораздела следует оценивать также с учетом различия трассы на подходах к водоразделу. >

Рис. 4.21. Схематический продольный профиль трассы на пересечении водораздела: а — в узком седле; 6 — в широком седле

Рис. 4.21. Схематический продольный профиль трассы на пересечении водораздела: а — в узком седле; 6 — в широком седле

|

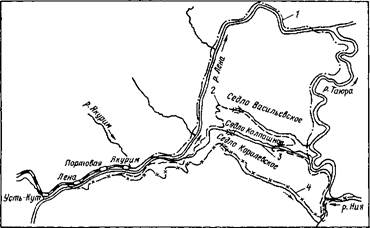

Рис. 4.22. Варианты трассы БАМа на пересечении Лена-Таюрского водораздела:

1 - Лена-Таюрский; 2 — Васильевский; 3 - Колпашный; 4 - Королевский

Рис. 4.22. Варианты трассы БАМа на пересечении Лена-Таюрского водораздела:

1 - Лена-Таюрский; 2 — Васильевский; 3 - Колпашный; 4 - Королевский

|

Как следует из рис. 4.22 [3], варианты пересечения трассой БАМа Лена- Таюрского водораздела различаются не только положением трассы на значительном протяжении подходов к соответствующему седлу, но определяют также место пересечения р. Лены большим мостовым переходом. В результате технико- экономического сравнения был выбран Колпашный вариант, который по строительно-эксплуатационным показателям оказался также лучше долинного Лена- Таюрского варианта.

Существенное значение при трассировании поперечно-водораздельного хода имеет также выбор отметки пересечения водораздела. Поскольку в большинстве случаев поперечно-водораздельные ходы являются напряженными ходами, то проектная отметка трассы на водоразделе не только фиксирует глубину перевальной выемки, но, как это следует из формул (4.1)—(4.3), определяет протяженность линии на участке спуска с водораздела. С целью сокращения длины этого участка на поперечно- водораздельных ходах могут использоваться уклоны усиленной тяги.

При проектировании железных дорог с большими размерами перевозок более рациональными оказываются варианты с лучшими эксплуатационными показателями, когда трасса пересекает водораздел одиночной тягой по спрямленному направлению при меньшей сумме преодолеваемых высот, т.е. при более низких отметках пересечения водораздела. Такие решения достигаются устройством более глубокой перевальной выемки или сооружением тоннеля. <

|

ас <

ю о о.

X

о а

U

< из

я

С-

CQ

Напротив, на линиях с небольшими размерами перевозок необходимо стремиться к уменьшению строительной стоимости линии даже ценой ухудшения эксплуатационных показателей. В этом случае могут оказаться целесообразнее варианты, трасса которых пересекает водораздел уклонами усиленной тяги на более высоких отметках.

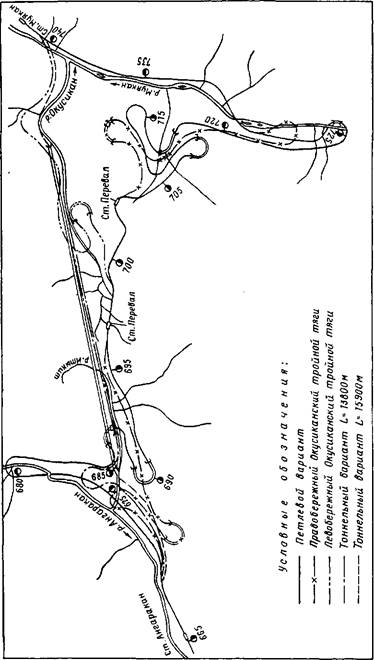

При проектировании БАМа на участке пересечения Северо-Муйского хребта в Ангараканском седле рассматривались варианты с перевальным тоннелем различной длины и бестоннельные варианты с усиленной (двойной и тройной) тягой (рис. 4.23) [3]. Преимущество было отдано варианту наименьшей протяженности с перевальным тоннелем, длина которого при разработке технического проекта была принята равной 15,3 км. Бестоннельный вариант (Петлевой) с уклонами двойной тяги длиннее принятого тоннельного варианта на 42 км, пересекает седло выемкой, но на нем имеется пять петлевых тоннелей общей протяженностью 5 км.

4.4. Трасса на пересечении больших водотоков

Типы сооружений на пересечениях железной дорогой водных препятствий.

На пересечениях железной дорогой больших водотоков — рек, каналов, либо таких водных преград как водохранилища или морские проливы и заливы устраивают различные инженерные сооружения. На реках и каналах в большинстве случаев сооружают мостовые переходы. Большие реки и морские проливы пересекают как мостовыми так и тоннельными переходами.

При пересечении Главсибом р. Амур у Хабаровска был сооружен мостовой переход, а впоследствии в качестве дублера построили тоннель. Для соединения железнодорожной сети материка и острова Сахалин через пролив Невельского рассматриваются варианты мостового перехода и тоннельного пересечения.

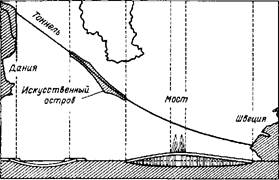

Тоннели построены под проливами Ла-Манш (длиной около 50 км) и Цугару (между японскими островами Хонсю и Хокайдо — протяженность около 54 км). Пересечение пролива Эресунн между Швецией и Данией осуществлено на восточной части трассы мостовым переходом протяженностью 8 км, а на западной — тоннелем длиной 5 км (рис. 4.24).

Рис. 4.24. Транспортные переходы через пролив Эресунн

Рис. 4.24. Транспортные переходы через пролив Эресунн

|

При пересечении таких водных препятствий, где нет течения (озеро, залив) и судоходства, наряду с мостовыми и тоннельными переходами сооружают дамбы, земляные или фильтрующие.

Земляная дамба возведена через залив Сиваш Азовского моря на направлении Запорожье — Симферополь. При пересечении Кандалакшского залива Белого моря сооружена фильтрующая дамба длиной около 1 км и высотой до 10 м, которая пропускает приливы и отливы с колебанием уровня воды почти 2 м.

Трасса железной дороги в районе гидросооружений может быть проложена по плотине или через водохранилище.

Дата добавления: 2016-05-25; просмотров: 2421;