Первые железные дороги. 11 страница

Поэтому при проектировании плана трассы железной дороги следует рассмотреть возможность увеличения радиуса кривых, ограничивающих скорости движения поездов, в особенности кривых, расположенных на ямообразных участках профиля.

Рис. 3.36. Продольный профиль перегона вогнутого очертания

Рис. 3.36. Продольный профиль перегона вогнутого очертания

|

Продольный профиль и план железной дороги должны удовлетворять требованиям рациональной технологии строительства. Для этого стремятся не только уменьшить рабочий объем земляных работ, но и обеспечить соответствие размеров земляного полотна современным способам производства работ и парку строительных машин В некоторых случаях концентрация объемов земляных работ в крупных массивах, разрабатываемых более мощными и высокопроизводительными машинами, позволяет уменьшить объем работ на других участках.

При насыпях высотой свыше 20—25 м следует сравнивать варианты насыпи с устройством виадука, который в благоприятных условиях может оказаться дешевле. Кроме того, работы по сооружению виадука могут быть менее трудоемки. По тем же экономическим и строительным соображениям тоннель может быть целесообразнее очень глубокой выемки (глубиной более 20 м).

В сильно заболоченной местности взамен насыпей может быть эффективно сооружение свайных эстакад. Мосты эстакадного типа могут иметь преимущество перед насыпями высотой 15 м и более в районах с ценными земельными угодьями, поскольку в отличие от высоких насыпей эстакады требуют значительно меньшей полосы отвода (см. п. 1.5).

Поиск наилучшего продольного профиля и плана линии, удовлетворяющего поставленным условиям, в ходе разработки и технико- экономического сравнения нескольких вариантов хотя и ведет, как правило, к последовательному улучшению проектных решений, все же не гарантирует получение оптимального. Более эффективно для проектирования продольного профиля и плана линии использовать современные математические методы оптимизации и ЭВМ. Для решения такой задачи предназначена технологическая линия автоматизированного проектирования (ТЛП) плана и профиля дорог. Цель ТЛП — получить оптимальный результат на основе диалога специалиста и ЭВМ. Машина по составленному/алгоритму вырабатывает проектное решение, а специалист анализирует его, корректирует данные и принимает окончательное решение.

3.14. План и продольный профиль трассы в проектной документации. Показатели плана и профиля железных дорог

Общие положения. Состав и правила оформления рабочей документации на строительство новых и реконструируемых железнодорожных путей, выполняемой с применением средств автоматизации, установлены Государственным стандартом Российской Федерации "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей" (ГОСТ Р 21.1702—96) [47].

Чертежи плана и продольного профиля трассы выполняют на листах шириной 297 мм и длиной, кратной 210 мм.

Условные графические изображения и обозначения элементов планов, продольных и поперечных профилей железнодорожных путей принимают по ГОСТ 21.204—93 СПДС "Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта" [60]. Условные графические обозначения грунтов, особенностей их залегания, консистенции и степени влажности, используемые на продольных и поперечных профилях железнодорожных путей, принимают по ГОСТ 21.302—96 СПДС "Условные графические обозначения в документации по инженер- но-геологическим изысканиям".

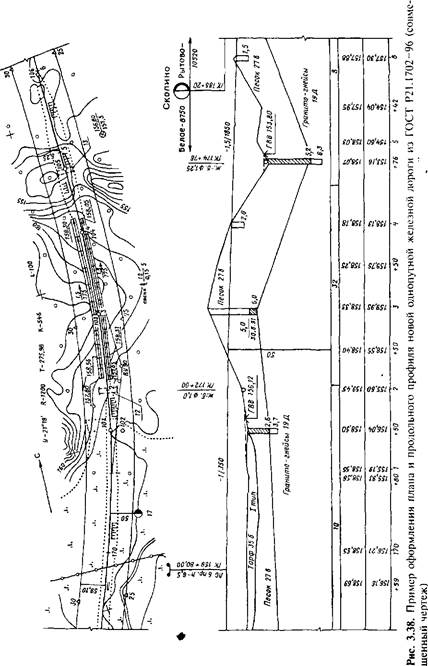

План и продольный профиль новых железнодорожных линий общего пользования и подъездных путей, как правило, выполняют на одном совмещенном чертеже и располагают по участкам на одном листе. В этом случае участки плана и профиля, а также их ориентация совпадают (рис. 3.38).

|

План трассы. На плане железнодорожных линий и подъездных путей показывают (см. рис. 3.38): ось пути; ситуацию и, при необходимости, рельеф местности; координатную сетку; геодезические знаки (например, реперы, пункты геодезических сетей местного значения); разведочные геологические выработки (скважины, шурфы) и их номера; вершины углов поворота пути, их обозначения и номера, начала и концы кривых, их обозначения и привязку к пикетам; числовые значения элементов кривых: угол поворота, радиус, тангенс, суммарная длина круговой и переходной кривой и отдельно длина переходной кривой; пикеты и указатели километров; контуры проектируемых зданий и сооружений; существующие и проектируемые инженерные коммуникации; водоотводные сооружения (кюветы, водоотводные и нагорные канавы); искусственные сооружения и их порядковые номера; переезды; бровки откосов насыпей и выемок; снего- или пескозадерживающие устройства; снегозадерживающие, почвоукрепи- тельные и другие лесонасаждения; границу полосы отвода земель; наименования конечных пунктов пересекаемых автомобильных дорог (направления на конечные пункты указывают стрелками); указатель направления на север стрелкой с буквой "С" у острия (в левом верхнем углу листа).

При детальном проектировании плана рекомендуется для удобства разбивки и содержания кривых проектировать кривые длиной, кратной 10 или 5 или 1 м (в зависимости от радиуса кривой) и располагать начало кривой на расстоянии от ближайшего пикета, также кратном указанным значениям. Это можно осуществить путем незначительного изменения угла поворота исходя из условия

nR

где А"кр — длина кратной кривой.

Пример. Определить длину и пикетаж кривой, кратной 10 м, при угле поворота а * 19°, радиусе кривой R = 1200 м, длине переходной кривой / = 120 м. Расположение вершины угла поворота ВУ намечено на ПК 40.

При R = 1200 м и а = 19° находим К = ^^ = 397,94 м. ^

180 Ккп

Принимаем Ккр = 400 м и определяем а =---------------------- ^ = 19,1 Г = 19°06'.

7t R

При угле поворота а = 19°06' элементы кривой: Т = 201,87 м, Тр = 0,09 м, m = 59,99 м, Гс = Т + Т„+ m = 261,95 м, Кс= K<v+ 1= 520 м.

| Вычисление | пикетажа: | |

| ВУ | ПК | 40 + 00,00 |

| - П | 2 + 61,95 | |

| нпк. | ПК | 37 + 38,05 |

| + К | 5 + 20,00 | |

| нпк, | ПК | 42 + 58,05 |

Для того чтобы начало и конец кривой совпадали с «плюсом», кратным 10, вершину угла поворота ВУ располагают на ПК 40+01,95. Тогда

| ВУ | ПК | 40 + 01,95 |

| - 7: | 2 + 61,95 | |

| НПК, | ПК | 37 + 40,00 |

| + кс | 5 + 20,00 | |

| НПК, | ПК | 42 + 60,00 |

В таблицах для разбивки кривых [10] приведены элементы кратных кривых.

Основной масштаб изображения плана железнодорожного пути — 1:2000, допускаются также масштабы 1:5000 и 1:1000.

Изображения на плане выполняют линиями по ГОСТ 2.303—68 ЕСКД "Линии". При этом сплошной толстой линией показывают оси проектируемых железнодорожных путей первой очереди, контуры проектируемых зданий, проектируемые инженерные сети; сплошной тонкой линией - строительную геодезическую и координатную сетки, существующие железнодорожные пути, контуры существующих зданий, существующие инженерные сети; пунктирной линией показывают подошвы насыпей; штриховой тонкой линией — железнодорожные пути второй очереди и перспективные пути, а также бровки выемок.

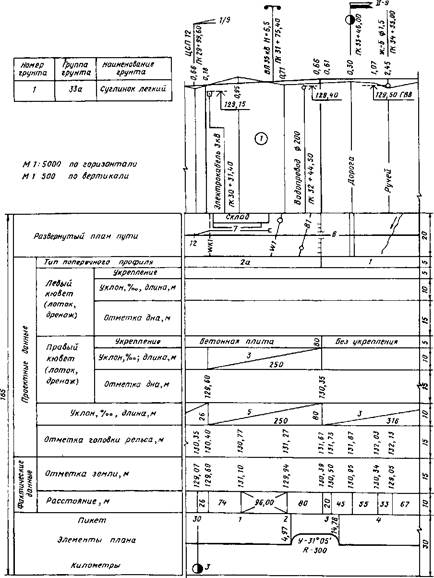

Продольный профиль. Продольный профиль железнодорожного пути, совмещенный с планом трассы (см. рис. 3.38), изображается в том же масштабе по горизонтали, что и план железнодорожного пути (основной масштаб 1:2000, допускается масштаб 1:5000). Масштаб изображения по вертикали: основной — 1:200, допускаемый — 1:500.

На продольном профиле показывают: линию фактической поверхности земли по оси пути и проектную линию (проектируемую бровку земляного полотна); разведочные геологические выработки с обозначением влажности и консистенции слоев фунта, отметками горизонта грунтовых вод и датой их замера; наименование слоев грунта и номера их групп в соответствии с классификацией грунта по трудности разработки (эти данные допускается указывать в таблице, форма которой приведена в ГОСТ Р 21.1702-96, в этом случае на профиле указывают условный номер грунта в кружке диаметром 5—7 мм).

Сетка, помещаемая под продольным профилем, содержит отметки фактической поверхности земли по оси пути и проектируемые отметки бровки земляного полотна на пикетах и плюсовых точках, а также тип поперечного профиля пути. Форма и размеры боковика сетки приведены на рис. 3.39. При размещении продольного профиля на нескольких листах боковик сетки, как правило, наносят только на первом листе. -

| Проектные данные | Тип поперечного про/риля | ^ I | |

| Отметка бробки земляного полотна, н | ft | ||

| а ») Е з г Est * u t £ | Отметка земли,» | V2 | |

| Пикет а плюсовое значение | |||

| Рис. 3.39. Форма боковика сетки продольного профиля новой железной дороги - 119- |

Рис. 3.40. Поперечные профили пути:

а - земляное полотно из недренирующих фунтов; 6 - то же из дренирующих грунтов; h — толщина двухслойной балластной призмы, h — то же однослойной балластной призмы; £пр — профильная бровка земляного полотна; Б„ — проектная бровка земляного полотна

Следует указать на различие в понятиях "профильная бровка" и "проектная бровка" земляного полотна. Это различие обусловлено особенностью конструкции земляного полотна в зависимости от вида грунтов. Основная площадка земляного полотна в глинистых и других недренирующих грунтах сооружается в виде сливной призмы (рис. 3.40,а), а в дренирующих грунтах основная площадка горизонтальна (рис. 3.40,6). Кроме того, на земляном полотне из недренирующих грунтов балластная призма устраивается двухслойной (щебень или асбестовый балласт на песчаной подушке), а на земляном полотне из дренирующих грунтов балластная призма однослойная. Для обеспечения единого уровня головки рельса железнодорожного пути на смежных участках из недренирующих и дренирующих грунтов при сооружении первого из них отметку земляного полотна определяют по профильной бровке £||р, а второго - по проектной бровке Би. Как следует из рис. 3.40, проектная бровка превышает уровень профильной бровки на высоту сливной призмы плюс разность толщины балластного слоя на смежных участках земляного полотна.

Выше проектной линии продольного профиля наносят и указывают: уклоны и длины элементов продольного профиля в виде дроби: в числителе — уклон в тысячных (подъем со знаком "+", спуск — со знаком "—"), в знаменателе — длину элемента в метрах; обозначения раздельных пунктов, их наименования и расстояния между ними в метрах; обозначения проектируемых искусственных сооружений и их привязку к пикетам; обозначения реперов, инженерных надземных сетей, переездов; рабочие отметки насыпи (при необходимости).

Ниже проектной линии наносят: линии ординат от точек переломов проектной линии; подземные инженерные коммуникации; условные обозначения искусственных сооружений; рабочие отметки выемки (при необходимости).

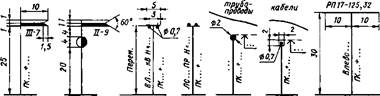

Условные обозначения сооружений и устройств на продольных профилях в соответствии с ГОСТ 21.204-93 приведены на рис. 3.41.

Отметки земли, проектные и рабочие отметки указывают на профиле с точностью до 1 см.

| с |

| а) 6) ■с |

| г |

| \ |

| ^ЗЙк |

В местах расположения водопропускных сооружений наносят уровни (горизонты) подпертых высоких вод (ГВВ). По отметкам этих уровней проверяют, нет ли перелива подпертой воды в соседние бассейны. В необходимых случаях проектируют водораздельную дамбу. Одновременно проверяют недопустимость перелива подпертой воды в кюветы выемок и затопления земляного полотна. На пересечении постоянных водотоков, кроме уровня подпертых высоких вод установленной для данной железной дороги вероятности превышения ГВВ^е, наносят наивысший наблюдаемый уровень воды ГВ с указанием даты паводка, а также уровень меженных вод ГМВ.

| Разъезд |

| Стрелочный перевод |

| Станции |

| Пассажирскии остановочный пункт |

| Ш) £1 |

| W |

| -aZL |

|

| Участковая Промежуточная Переезды |

| Пересечения инженерных сетей подземных |

| Репер или марка |

| надземных |

| Неохраняемый |

| Охраняемый |

| Линии электропередачи |

| Линии сдязи |

| Верхняя линия сетки |

| верхняя линия сетки |

| 60е 6> |

| в | * |

| Щ | |

| эё | й= |

| I |

| гвв |

| гвв |

| гмв... |

| гвв... |

t

| Лоток |

Трубы

| железобетонная железобетонная или металличес- или бетонная кая круглая прямоугольная |

| ГВВ |

| fiocm t путепробод, виадук и зстатда |

Указатель километровый

Указатель километровый

|

| ...ГВВ |

| ... s |

| £ |

| ...гмв\ Фильтрующая насыпь |

Путепровод над проектируемой дорогой

| $6,10 \чч | |||

| 140,10 | <0 | ||

Пикет неправильный

Рис. 3.41. Условные обозначения на продольных профилях (сторона заливки знаков раздельных пунктов показывает местоположение здания по отношению к оси пути по счету километров; размеры изображений дамбы, фильтрующей насыпи, моста, путепровода, виадука и эстакады принимают по фактическим размерам проектируемых сооружений; количество пролетов в изображении моста, путепровода, виадука и эстакады должно соответствовать фактическим данным)

| пикет и плюсоЬое значение | И И | Отметка,м | Рабочая отметка,м | |||||

| фактическая | проектная | насыпь | выемка | о | ||||

| «D | ||||||||

| - | Л- | |||||||

| Рис. 3.42. Форма таблицы продольного профиля с расстояниями и отметками отдельных пикетов |

При большом числе плюсовых точек между отдельными пикетами на листе продольного профиля помещают таблицу по форме, приведенной на рис. 3.42.

Наряду с изображением продольного профиля на чертеже, совмещаемом с планом трассы (по примеру рис. 3.38), ГОСТ Р 21.1702—96 предусматривает оформление продольного профиля для путей на застроенной неспла- нированной территории', а также для новых железнодорожных линий общего пользования и подъездных путей по примеру рис. 3.43. В этом случае основной масштаб изображения принимается по горизонтали 1:5000, а по вертикали 1:500; допускаются масштабы: по горизонтали 1:2000, 1:1000, соответственно по вертикали 1:200, 1:100.

Сплошной толстой линией на продольных профилях показывают проектную линию, линии ординат от точек переломов проектной линии, прямые и кривые в плане; сплошной тонкой линией показывают линию фактической поверхности земли и границы слоев грунта; штриховой тонкой линией показывают линию горизонта высокой воды.

Продольные профили подлежат тщательной двукратной выверке:

1) сумма длин отдельных элементов продольного профиля должна точно соответствовать длине линии по пикетажу с учетом неправильных пикетов:

tl, = L,

1=1

где п — число элементов профиля в пределах всей линии;

2) алгебраическая сумма всех превышений элементов профиля в пределах отдельных перегонов должна быть равна разности отметок осей раздельных пунктов по концам перегона Я, и Нг:

1(±/7, Ю-[15]) = Н2 - Я,,

где т — число элементов профиля в пределах перегона;

Рис. 3.43. Пример оформления продольного профиля железнодорожного пути на неспланированной застроенной территории (из ГОСТ Р21.1702-96)

Рис. 3.43. Пример оформления продольного профиля железнодорожного пути на неспланированной застроенной территории (из ГОСТ Р21.1702-96)

|

3) алгебраическая сумма всех превышений элементов профиля в пределах от начальной до конечной станции линии должна быть равна разности отметок конечных станций

£(±//,-10"3) = Як -Ян.

Показатели плана и профиля. Для оценки плана и профиля проектируемых железных дорог, в особенности при сопоставлении нескольких вариантов, представляют интерес следующие показатели плана и профиля.

Показатели, характеризующие план проектируемой линии:

а) протяженность прямых 2L„P и кривых SLkp участков пути в километрах и процентах;

б) число градусов углов поворота на всем протяжении линии 1а и в среднем на 1 км;

в) средний радиус кривых

. . 18014, _ 57,31 4Р,

712. а £а

г) минимальный радиус кривых.

Показатели, характеризующие профиль линии:

а) протяженность площадок и уклонов в километрах и процентах;

б) протяженность участков с руководящим уклоном;

в) сумма преодолеваемых высот по направлениям;

г) протяженность вредных спусков.

Глава 4

ТРАССИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Трассирование — это определение положения трассы дороги в пространстве. Камеральное (кабинетное) трассирование — укладка плана трассы на топографической карте, топографическом плане в горизонталях, стереомо- дели или цифровой модели местности с одновременным проектированием продольного профиля. Полевое трассирование — инструментальная укладка проекции трассы на поверхность земли.

Трасса железной дороги определяет размещение дорогостоящих и, как правило, не поддающихся перемещению капитальных сооружений: земляного полотна, водопропускных труб, мостов, тоннелей, станций и др. Поэтому выбор положения трассы — одна из важнейших задач проектирования железной дороги. Она должна решаться с учетом соответствия трассы условиям будущей эксплуатации дороги и строительным требованиям.

4.1. Основы выбора направления проектируемой дороги

Геодезическая линия. Одним из основных показателей различных вариантов трассы проектируемой железной дороги является ее длина в сравнении с кратчайшим расстоянием между установленными заданием начальным и конечным пунктами, а в ряде случаев — и промежуточными пунктами захода. Кратчайшее расстояние между двумя точками на земной поверхности называют геодезической линией. Отношение фактической протяженности трассы к длине геодезической линии называется коэффициентом развития трассы.

Геодезическая линия с учетом сферичности земли представляет собой дугу "большого круга", получаемую в пересечении поверхности земного геоида плоскостью, проходящей через две данные точки и центр земли. Как показали исследования Б.Н. Веденисова[16], при проектировании дорог широтного направления протяженностью более 150—200 км геодезическую линию следует определять по координатам отдельных ее точек, вычисляемых по формулам сферической тригонометрии. Нанесенная на карту геодезическая линия в виде кривой кажется длиннее прямой, соединяющей две данные точки, хотя в действительности геодезическая линия короче (для дорог меридианного направления при определении геодезической линии влияние сферичности земли сказывается в меньшей мере).

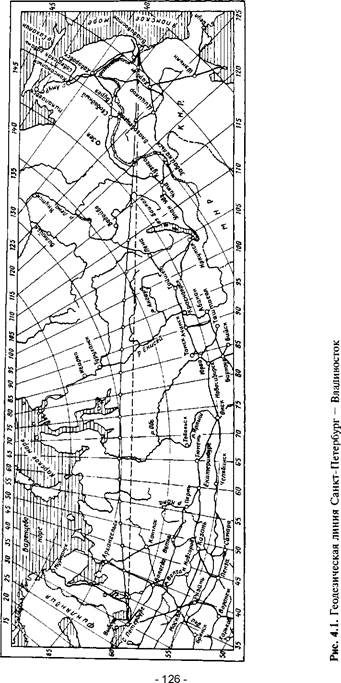

Длина прямой линии на карте от Санкт-Петербурга до Владивостока составляет около 6800 км, а по вычисленному кратчайшему направлению — 6535 км. Прямая на карте в середине линии отходит от кратчайшего направления, нанесенного по координатам и проходящего севернее прямой линии, почти на 140 км (рис. 4.1).

|

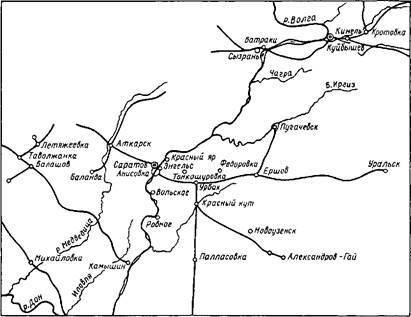

Рис. 4.2. Трасса железной дороги Саратов (ст. Анисовка) — Уральск (из статьи Б.Н. Веденисова)

Рис. 4.2. Трасса железной дороги Саратов (ст. Анисовка) — Уральск (из статьи Б.Н. Веденисова)

|

Б.Н. Веденисов, рассматривая проложенную в широтном направлении железную дорогу Саратов (ст. Анисовка) - Уральск протяженностью 412 км с веткой от Ершова на север к Пугачевску (94 км) (рис. 4.2), установил, что геодезическая линия, нанесенная по координатам между опорными точками, проходит севернее построенной дороги. Если бы это учли при прокладке дороги, то ветка к Пугачевску была бы на 24 км короче, а сама дорога Анисовка — Уральск могла бы сократиться примерно на 30 км, т. е. общее сокращение строительной длины превысило бы 10%.

Факторы, определяющие выбор направления железной дороги. На выбор направления дороги влияют транспортно-экономические, природные и технические факторы. К первым относят: назначение проектируемой железнодорожной линии, т.е. требование обеспечения определенных транс- портно-экономических связей, характер и размеры предстоящих перевозок, положение крупных населенных пунктов и экономических центров в районе проектирования; ко вторым — топографические, инженерно- геологические, мерзлотные, сейсмические, гидрографические и другие природные условия района проектируемой дороги, а также природоохранные требования; к третьим — технические параметры проектируемой железной дороги.

Экономические условия определяют опорные пункты трассы, т.е. те экономические центры района, через которые должна пройти проектируемая дорога. Если основное ее назначение — обеспечение межрайонных связей и освоение больших размеров транзитных перевозок, то такую дорогу целесообразно проектировать по наиболее спрямленному направлению между начальным и конечным пунктами. Опорными пунктами в этом случае могут быть лишь те экономические центры, заход в которые не требует значительного отклонения трассы от кратчайшего направления между начальным и конечным пунктами.

При проектировании первой в России магистральной железной дороги Петербург — Москва определились два промежуточных опорных пункта' г. Новгород и Вышний Волочек с пристанью Вышневолоцкой водной системы. Второй пункт располагался близко к геодезической линии, соединяющей начальный и конечный пункты дороги, заход же трассы в Новгород требовал существенного удлинения линии. Обосновывая целесообразность прямого направления дороги, минуя Новгород, что давало сокращение длины трассы более чем на 30 км, т.е. на 5% всего протяжения линии, один из авторов проекта П.П. Мельников подчеркивал важное государственное назначение дороги, соединяющей две столицы — центр страны с главным портом. Как известно, в 1851 г. дорога была построена по прямому направлению, ее протяженность составила 645' км, в то время как длина геодезической линии равна 638 км, т.е. коэффициент развития составил всего 1%. Впоследствии к Новгороду была сооружена ветвь от ст. Чудово.

Если же основное назначение проектируемой дороги — обеспечить транспортные нужды местного района, то в этих условиях опорными пунктами проектируемой линии могут быть даже те экономические центры района проектирования, заход в которые требует значительного отклонения линии от кратчайшего направления.

Так, коэффициент развития трассы железной дороги Марабда — Ахалкалаки в южной Грузии, строившейся как линия местного значения, достигал 1,45.

На выбор направления железной дороги влияют и такие транспортно- экономические факторы как близость к трассе автомобильных дорог и водных путей сообщения, которые могут быть использованы для доставки строительных грузов, наличие в районе прохождения дороги месторождений камня, дренирующих грунтов и других строительных материалов, а также трудовых ресурсов. Прокладка дороги в одной полосе с другими коммуникациями, как правило, позволяет уменьшить строительные затраты и будущие расходы по эксплуатации проектируемой линии и одновременно сокращает площадь отчуждаемых земель.

Природные факторы определяются различными препятствиями по направлению геодезической линии между опорными пунктами. Эти препятствия могут быть естественного характера, а также вызваны хозяйственной деятельностью человека. Различают контурные и высотные препятствия. К контурным препятствиям относятся реки, озера, водохранилища, населенные пункты, заповедники, горные выработки, сельскохозяйственные угодья, занятые особо ценными культурами, а также зоны, неблагоприятные в инженерно-геологическом отношении: заболоченные участки, неустойчивые овраги, закарстованные зоны, оползневые участки, лавиноопасные

* В 1881 г. в связи с заменой Веребьинского деревянного моста был устроен постоянный обход и протяженность магистрали составила 650 км. В настоящее время сооружен спрямляющий участок дороги с целью ликвидации обхода

места, конусы выноса селевых потоков и т.п. Высотные препятствия это горные хребты, высокие водоразделы, отдельные возвышенности, ущелья, крутые обрывистые берега рек (прижимы).

Дата добавления: 2016-05-25; просмотров: 2176;