Первые железные дороги. 8 страница

При проектировании на разъезде одного разъездного пути (когда размеры движения в сутки не превышают 12 пар поездов параллельного графика) этот путь, как правило, располагают относительно главного пути со стороны противоположной пассажирскому зданию с учетом положения будущего второго главного пути.

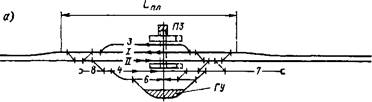

Сферы применения промежуточных станций различного типа (рис. 3.14) аналогичны рассмотренным выше применительно к разъездам. Станции поперечного типа применяются, как правило, на линиях с небольшими размерами движения, а на железных дорогах с большим объемом перевозок — лишь в трудных топографических и инженерно-геологических условиях или как первый этап развития промежуточной станции в станцию продольного или полупродольного типа.

Грузовые устройства, как правило, располагают со стороны, противоположной пассажирскому зданию. При небольших размерах движения и грузовой работы, в зависимости от местных условий (расположение предприятий и автодорог, а также топографические, инженерно-геологические условия и др.) грузовые устройства могут быть размещены со стороны пассажирского здания (см. рис. 3.14,6). Грузовые устройства могут быть рас-

а)

| 7--------- Ч |

| •/а |

ПЗ

^---------- J---------------------------- -у >'к ------------

| S) |

^----------------------------- —7

ГУ 1

э-8-

c*-

| в) | и ^ | ьпл Ь ПЗ кЬ=э ——----- | ||

| э—я—^ | IN ^ | ч___ 1—Iе—----------------------------- ---- д------ 2----------- тн^-с | С--------- ^------ | —— |

| ■ ------- 0;--------- | ЩПЗ ■«-------------------------------------------------------- | ||

| ^Кг------------ 1------- F=«: | T V V1 "—7~c |

| ГУ |

9)

^/73

^-------- J __£___

| — "и < 7- |

K, if 2

|

| ГУ |

Рис. 3.14. Схемы промежуточных станций однопутных железных дорог с расположением приемо-отправочных путей:

а, 6 — продольным; в - полупродольным; г, д — поперечным (условные обозначения см. к рис. 3.13)

положены параллельно прнемо-отправочным путям, а в случаях большой местной работы и примыкания к станции подъездных путей с большим объемом грузовой работы грузовые устройства могут располагаться под углом к продольной оси станции (см. рис. 3.14,Э).

Из различных типов обгонных пунктов на двухпутных железных дорогах самым распространенным является обгонный пункт поперечного типа (рис. 3.15,а), размещаемый на наиболее короткой площадке.

сЩ

~Ч к ,

> Ч Р

|

в)

------------- ч

К. > I ■

> >г ------- Ц-

| -Л у"

Рис. 3.15. Схемы обгонных пунктов двухпутных железных дорог с расположением обгонных путей: а, г — поперечным; б — полупродольным; в — продольным (условные обозначения см. к рис. 3.13) |

Обгонные пункты полупродольного типа со смещенным расположением обгонных путей (рис. 3.15,6) применяют в тех случаях, когда такое расположение путей (по очертанию продольного профиля станционной площадки) облегчает разгон грузовых поездов после трогания с места или когда необходимо разместить погрузочно-выгрузочные площадки по обе стороны главного пути. Эта схема приемо-отправочных путей имеет также преимущество в отношении пропуска нечетных пассажирских поездов с остановкой по главному пути.

Обгонные пункты продольного типа (рис. 3.15,в) применяют на линиях со скоростным движением пассажирских поездов (поэтому расстояние между осями главных путей в пределах обгонного пункта принимают таким же как на прилегающих перегонах), а также когда необходимо иметь дополнительную длину участка пути для грузовых операций и осуществлять передачу поездов с одного направления на другое.

| z |

| пз 1 |

| is? |

| а) |

Обгонный пункт поперечного типа с последовательным расположением обгонных путей (рис. 3.15,г) может применяться при значительных размерах пассажирских перевозок, когда применение обгонного пункта поперечного типа по рис. 3.15,а нецелесообразно.

гЬ ПЗ

гЬ ПЗ

|

| В) |

| 5: |

| -7---- И |

| % |

| гу |

\....... ИЁп^^*

в)

| & пз гТОЧ?, j |

| v 1-Я 1------- K^i N 7- |

| э-5 |

| X |

Рис. 3.16. Схемы промежуточных станций двухпутных железных дорог с расположением приемо-отправочных путей:

а - поперечным, 6 - полупродольным; в - продольным (условные обозначения см. к рис. 3.13)

.ч

осей

ихащу" '

i/70

Рис. 3.17. К определению длины площадки раздельного пункта

Промежуточные станции на двухпутных линиях проектируют с поперечным, полупродольным и продольным расположением приемо- отправочных путей (рис. 3.16) применительно к аналогичным схемам станций однопутных линий.

Длина площадок станций, разъездов и обгонных пунктов. Длина площадок раздельных пунктов Lni, определяемая между крайними входными стрелками (рис. 3.17), зависит от схемы путевого развития раздельных пунктов, полезной длины приемо-отправочных путей на перспективу, числа путей и марки крестовин стрелочных переводов.

Полезная длина приемо-отправочных путей /по устанавливается в соответствии с длиной поездов, намечаемых на проектируемой линии применительно к перспективным условиям ее работы, и с учетом унификации полезной длины путей связанных железнодорожных направлений, что обеспечивает возможность унификации массы составов и пропуска сквозных маршрутов. Согласно Строительно-техническим нормам СТН Ц-01-95 унифицированные значения полезных длин приемо-отправочных путей для грузового движения следует принимать равными 850 м и 1050 м, а для некоторых станционных путей при технико-экономическом обосновании — 1700 и 2100 м.

Длины площадок станций, разъездов и обгонных пунктов установлены нормами проектирования по следующим формулам: для раздельных пунктов продольного типа

4л = 2/по + с, (3.25)

для раздельных пунктов полупродольного и поперечного типов

Lm = L + с. (3.26)

Величина с зависит от типа раздельного пункта, а также от категории проектируемой линии (наибольших скоростей движения поездов, определяющих марку крестовин стрелочных переводов). Например, на скоростных, особогрузонапряженных магистралях и железных дорогах I—III категорий для разъездов продольного типа с = 350 м, полупродольного типа с = 750 м, поперечного типа с = 400 м. На линиях IV категории для разъездов поперечного типа с = 250 м. Длины раздельных пунктов на железных дорогах различных категорий при полезной длине приемо-отправочных путей 1050 м согласно СТН Ц-01-95 приведены в табл. 3.5.

Таблица 3.5

Длина площадок раздельных пунктов для новых линий (по СТН Ц-01-95)

| Расположение приемо-отправочных путей |

| Категория линии |

Минимальная длина станционных площадок 1„„ м, при полезной длине приемо-отправочных путей 1050 м

На разъездах

Скоростная, особофузо- Продольное 2450 напряженная, I, II, III

Тоже Полупродольное 1800

Поперечное 1450

IV " 1300

На промежуточных станциях

Скоростная, особогрузо- Продольное 2900 напряженная, I, 11, 111

То же Полупродольное 2200

Поперечное 1650

IV " 1450

На обгонных пунктах

Скоростная, особогрузо- Продольное 2600 напряженная, I, II

То же Полупродольное 1900

Поперечное 1500

| Расположение прие- мо-отправочных путей |

| Категория линии |

Минимальная длина станционных площадок L„„ м, при полезной длине приемо-отправочных путей 1050 м

Скоростная, особогрузо- напряженная, 1, 11, 111 То же

IV

На участковых станциях Продольное

| 2850 2400 2000 |

Полупродольное Поперечное

Примечания. 1. Если полезная длина путей более (или менее) 1050 м, длину Lw, в соответствии с формулами (3.18) и (3.19) следует увеличить (или уменьшить): при поперечном и полупродольном типах раздельных пунктов — на разность полезных длин, а при продольном типе — на удвоенную их разность.

2. На железнодорожных линиях или участках, на которых в перспективе намечается строительство третьего (четвертого) главного пути, длины площадок должны быть увеличены, соответственно, на промежуточных станциях на 500-700 м, на участковых - на 600— 800 м.

Полная длина площадки раздельного пункта Z,p„ увеличивается в обе стороны на длину тангенсов вертикальных кривых (см. рис. 3.17) для того, чтобы избежать расположения стрелочных переводов в пределах вертикальных кривых, сопрягающих переломы продольного профиля на подходах к раздельному пункту:

ipn = 4,+ г;. (3.27)

На железных дорогах, проектируемых с электрической тягой на постоянном токе, при расположении раздельного пункта в яме и на уступе необходимо обеспечить разгон полногрузных поездов до расчетной скорости электровоза vp к моменту выхода поезда на затяжной ограничивающий подъем. Это обусловлено тем, что разгон поезда на ограничивающем подъеме не допускается из-за быстрого перегрева пусковых резисторов электровоза, а движение поезда по затяжному подъему со скоростью меньшей, чем расчетная, привело бы к существенному увеличению времени хода.

Необходимая длина разгонного участка /.pd.r, м, может быть установлена точным тяговым расчетом с учетом длины поезда. Приближенно ее можно определить по формуле[7]

4,17 v[8]

(3.28)

'>*'р 'ср

где /р — руководящий уклон, %о\ /ьр — средний приведенный уклон на участке разгона, %о\ vp - расчетная скорость, км/ч.

Если принятая по СТН длина площадки раздельного пункта не удовлетворяет потребной длине разгонного участка то продольный профиль

выхода с раздельного пункта в сторону ограничивающего подъема должен быть запроектирован с учетом изложенных выше требований (рис. 3.18).

План путей на раздельных пунктах. Наиболее благоприятные условия для выполнения операций на раздельных пунктах обеспечиваются при расположении их на прямых участках пути. Такое расположение раздельных пунктов предусмотрено Строительно-техническими нормами. Лишь в трудных условиях местности, когда размещение раздельных пунктов на прямой приводит к значительному увеличению объемов строительных работ или удлинению линии, их можно располагать на кривых радиусом не менее 2000 м — на скоростных линиях, 1500 м — на линиях I и II категорий, 1200 м — на линиях особогрузонапряженных, III и IV категорий. В особо трудных топографических условиях на тиниях особогрузонапряженных, III и IV категорий при соответствующем обосновании допускается уменьшать радиус кривой до 600 м, а в горных условиях — до 500 м (в случаях, когда на особогрузонапряженных линиях предусматривается максимальная скорость движения пассажирских поездов свыше 120 км/ч, радиусы кривых на раздельных пунктах этих линий принимают по нормам, предусмотренным для железных дорог I категории).

Расположение раздельных пунктов на нескольких кривых разрешается в том случае, когда кривые направлены в одну сторону. Прямые вставки между этими кривыми проектируют как на перегонах.

у раздельного пункта

у раздельного пункта

|

Размещение раздельных пунктов с поперечным расположением приемо- отправочных путей на обратных кривых (рис. 3.19,а) исключило бы возможность наблюдения с головы хвоста поезда и резко ухудшило бы наблюдение за сигналами при отправлении поезда. Поэтому согласно нормам проектирования железных дорог размещение разъездов и обгонных пунктов на обратных кривых допускается лишь в исключительных случаях на линиях III и IV категорий при соответствующем обосновании в проекте.

а — поперечном, б — продольном

а — поперечном, б — продольном

|

Станции, разъезды и обгонные пункты с продольным и полупродольным расположением приемо-отправочных путей в трудных условиях можно располагать на обратных кривых, если пути каждого из направлений движения в пределах их полезной длины будут уложены на кривых, обращенных в одну сторону (рис. 3.19,6). При этом обязательно должна быть обеспечена видимость, достаточная для безопасности маневровой работы.

Во всех случаях расположения раздельных пунктов на кривых стрелочные переводы на главных путях должны располагаться на прямых участках пути (см. рис. 3.19).

Профиль путей на раздельных пунктах. Станции, разъезды и обгонные пункты следует располагать на площадках. В этом случае облегчаются условия трогания с места поездов обоих направлений движения, а также остановки поездов в пределах полезной длины приемо-отправочных путей. В отдельных случаях допускается при соответствующем обосновании расположение раздельных пунктов на уклоне не круче 1,5%с, а в трудных условиях — не круче 2,5%о. Но при таких уклонах продольного профиля, как и при расположении раздельных пунктов на площадке, не обеспечивается безопасность маневровых операций. Поэтому для предотвращения самопроизвольного ухода подвижного состава за пределы полезной длины приемо-отправочных путей продольный профиль станций, разъездов и обгонных пунктов, где предусматривается отцепка локомотивов или вагонов от составов и производство маневровых операций, должен проектироваться вогнутого (ямообразного) очертания (рис. 3.20) с одинаковыми проектными отметками по концам полезной длины приемо-отправочных путей /по (в точках А, и А7 на рис. 3.20). Крутизна противоуклонов i выбирается в пределах 1,5—2,5%о, а длина их /„ м, определяется по формуле

| kL |

| /, = |

(3.29)

где к - коэффициент, характеризующий величину углубления профиля, отнесенную к единице полезной длины приемо-отправочного пути, и равный 0,45—0,55.

В зависимости от топографических условий раздельного пункта уклоны и соответственно длины элементов с противоуклонами могут быть различны (см. рис. 3.20,6), однако они должны соответствовать формуле (3.29) при одинаковом для обоих элементов значении коэффициента к (чтобы точки А, и А2 располагались в одном уровне).

| 5) А» |

|

| "ПО |

а)

| 1/10 | к | |

Рис. 3.20. Продольный профиль раздельных пунктов вогнутого очертания:

а - при одинаковой крутизне и длине противоуклонов, б - при различной крутизне длине противоуклонов

В особо трудных топографических условиях разъезды и обгонные пункты, где не предусматривается отцепка локомотивов и вагонов от составов и разъединение соединенных поездов, при соответствующем технико- экономическом обосновании допускается располагать на уклонах, обеспечивающих удержание поездов расчетной массы вспомогательными тормозами локомотивов, а также трогание с места этих поездов. По согласованию с МПС на таких уклонах можно располагать также промежуточные станции полупродольного и продольного типов в той части станционной площадки, где не предусматриваются маневровые операции.

Необходимость удержания поезда вспомогательным тормозом локомотива возникает при стоянке поезда на уклоне, когда отпускаются тормоза вагонов (во время зарядки тормозов или перед троганием поезда с места). Для удержания поезда необходимо соблюдение следующего условия:

(Р + Q)giK < 103Х*рФкр + wlp(P + Q)g, (3.30)

где Р и Q — масса локомотива и состава вагонов соответственно, т: /к — средний приведенный уклон под поездом при стоянке, %с\ 1Ар — сумма расчетных сил нажатия тормозных колодок на оси локомотива, кН; фкр - расчетный коэффициент трения тормозных колодок об обод колеса для условий трения покоя (согласно ' Правилам тяговых расчетов фкр = 0,25), wTp — удельное сопротивление поезда при трогании с места, Н/кН; g — ускорение свободного падения, м/с'.

Из неравенства (3.30) находим наибольшую крутизну уклона, %с, обеспечивающего удержание поезда расчетной массы Р + Q вспомогательным тормозом локомотива:

2501/ГР 4- /П.Ч

Wo = (p + Q)<j, + "V (3.31)

Если подставить в формулу (3.31) выражение Q из формулы (2.28), то получим зависимость уклона /к(торм) от руководящего уклона линии ;р:

_ 2501 Kp{iv+wl)

(3.32)

^к(р) - Pg«~ О

Расчеты, выполненные при различных типах локомотивов и вагонов, позволили рекомендовать следующую зависимость /к(торч)(/р) [29]:

W, = 0,45/p + 1,5. (3.33)

На участках кратной тяги при числе п локомотивов в поезде

250 п ZKI (nP + Q)g

и соответственно

при п = 2 /к(торм) = 0,8/р+2,0; (3.35)

при п = 3 /к(торч) = 1,2/р+2,0. (3.36)

Для обеспечения трогания поезда с места наибольшая крутизна среднего под поездом приведенного уклона /к(грь %с, в пределах раздельного пункта определяется по формуле (3.37), полученной из формулы (2.30):

= "V (3.37)

к™ (P + Q)g

| (3.37,а) |

На участках кратной тяги

"(гр)

(nP + Q)i

Расчеты показывают, что с учетом полного оснащения вагонного парка роликовыми подшипниками уклоны, обеспечивающие трогание с места составов расчетной массы Q, значительно круче уклонов, определяемых зависимостями (3.31) и (3.34). Таким образом, наибольшую крутизну приведенных уклонов /к, допускаемых на раздельных пунктах в указанных выше условиях, можно определять при одиночной тяге по формуле (3.33), а при кратной тяге - по формулам соответственно (3.35) или (3.36). При определении допускаемого действительного уклона (в случае расположения раздельного пункта на кривой) к уклону, вычисленному по указанным формулам, следует прибавить уклон эквивалентный дополнительному сопротивлению от кривой.

В соответствии с требованием Строительно-технических норм СТН Ц- 01-95 во всех случаях наибольший уклон станций, разъездов и обгонных пунктов не должен превышать 10%о. Это ограничение облегчает остановку поезда, следующего на спуск, с достаточной точностью в пределах полезной длины приемо-отправочных путей.

Если раздельный пункт располагается на нескольких элементах профиля, то длину и сопряжение элементов проектируют по тем же нормам, что и на перегонах.

3.8. Обеспечение безопасности и плавности движения поездов

Общие положения. Важнейшее требование при проектировании продольного профиля и плана железной дороги — обеспечение безопасности и плавности движения поездов. Необходимо предотвратить возникновение в поезде больших продольных сил ударного характера, могущих привести к разрушению конструкций вагонов, а также таких продольных сил, которые могут вызвать сход подвижного состава с рельсов (см. п. 3.6). В пассажирских поездах необходимо обеспечить продольные ускорения на уровне, не нарушающем плавности движения поезда.

При пересечении проектируемых дорог с другими путями сообщения следует обеспечить безопасность движения по новой и существующим дорогам.

На участках железных дорог с крутыми затяжными уклонами должна быть обеспечена безопасность движения поездов по спускам исходя из условий работы тормозных средств поезда.

Большое значение для безопасности движения поездов имеет предотвращение затопления земляного полотна.

Обеспечение в поездах допускаемых значений продольных сил и ускорений.

В п. 3.5 указаны значения продольных сил в движущихся поездах, которые не должны быть превышены по условиям прочности грузовых вагонов и их устойчивости против схода с рельсов. По условиям обеспечения комфортности поездки продольные ускорения в пассажирских поездах должны быть не более 3—5 м/с[9].

Наиболее неблагоприятными по условию возникновения в поезде больших продольных сил и ускорений являются участки пути, профиль которых изображен на рис. 3.21. Значения этих сил и ускорений зависят не только от очертания профиля, но и от управляющих воздействий при движении поезда: сброса или набора тяги, приведения в действие или отпуска тормозов. К этим действиям машинист прибегает наиболее часто при движении поезда по пути с резко изменяющимся профилем (см. рис. 3.21), и тогда налагаются усилия и ускорения поезда, вызванные переломом профиля и управляющими воздействиями.

Как указано в п. 3.6, для уменьшения продольных сил и ускорений в поезде следует на переломах профиля устраивать сопрягающие кривые больших радиусов. Анализ показывает, что наиболее неблагоприятен с точки зрения возникающих в поезде сил и ускорений случай, когда при движении по участку, содержащему перелом профиля, применяется регулировочное торможение, т.е. периодическое включение и отпуск пневматических тормозов состава. В этом случае радиус сопрягающей кривой на переломе профиля должен быть наибольших значений. Это — так называемые рекомендуемые нормы сопряжения элементов профиля. Если на данном участке пути заведомо исключаются регулировочные торможения, то радиус сопрягающей кривой может быть меньших значений. Это допускаемые нормы.

| s) в) |

Рис. 3.21. Участки пути, неблагоприятные по условиям плавности движения поездов:

а — углубление ("яма"); 6 - возвышение ("горб"); в - уступ; г - чередование "ямы" и "горба"

Рис. 3.21. Участки пути, неблагоприятные по условиям плавности движения поездов:

а — углубление ("яма"); 6 - возвышение ("горб"); в - уступ; г - чередование "ямы" и "горба"

|

Из формулы (3.21) следует, что при данном значении радиуса сопрягающей кривой R длина разделительных площадок и элементов переходной крутизны (см. рис. 3.11) зависит от разности уклонов Д/ на переломах профиля. Расчетами установлено, что в большинстве случаев при длине стороны описанного многоугольника, не превышающей 350—400 м, продольные силы в поезде при движении по профилю ломаного очертания практически не будут превышать сил, возникающих в поезде, движущемся по сопрягающей кривой. С учетом этого нормы проектирования железных дорог устанавливают в зависимости от значений радиусов сопрягающих кривых наибольшие алгебраические разности уклонов смежных элементов Д/„ на переломах профиля и соответствующие им согласно формуле (3.21) наименьшие длины разделительных площадок и элементов переходной

крутизны /н. Эти нормы (табл. 3.6) находятся в зависимости от категории линии и полезной длины приемо-отправочных путей /по, которая определяет наибольшую длину поездов и, следовательно, их массу.

Таблица 3.6

| Категория железнодорожной линии, подъездного пути |

Нормы сопряжения смежных элементов профиля (по СТН Ц-01-95)

Наибольшая алгебраическая разность уклонов смежных элементов профиля д*„, %с (числитель), и наименьшая длина разделительных площадок и элементов переходной крутизны /„, м (знаменатель), при полезной длине приемо-отправочных путей, м 850 I 1050 I 2-850=1700 [ 21050=2100

Рекомендуемые нормы

Примечания. 1. Временные участки трассы проектируют по нормам железных дорог IV категории при полезной длине приемо-отправочных путей 850 м. 2. При проектировании подъездных путей и временных участков в трудных условиях допускается увеличивать алгебраическую разность уклонов Дi„ до 30 %с при длине элементов профиля /„ не менее 150 м. |

Дата добавления: 2016-05-25; просмотров: 845;