Первые железные дороги. 7 страница

При определении длины прямой вставки учитывают частоту боковых колебаний вагонов v = 1+2,5 Гц и количество циклов колебаний п до момента их затухания 2—3. Тогда, чтобы колебания, возникшие в одной кривой, прекратились к моменту входа экипажа в другую кривую, длина прямой вставки а, м, должна удовлетворять условию

п

а > — v , v

| а > ■ |

где v — скорость движения, м/с, или

3,6'

где v - скорость движения, км/ч.

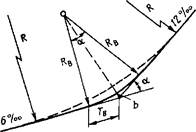

В табл. 3.4 приведены наименьшие длины прямых вставок а между начальными точками переходных кривых (рис. 3.6), установленные Строительно-техническими нормами [17].

Таблица 3.4

| Направление кривых |

| в одну сторону |

Наименьшие длины прямых вставок, м, между смежными кривыми (по СТН Ц-01-95)

Категория линии и подъездного пути

в разные стороны

Скоростная 150 (100) 150 (100)

Особогрузонапряженная и 111 75 (50) 100 (50)

1 и 11 150 (50) 150 (75)

IV 50 (30) 50 (30)

Примечание Длины прямых вставок, указанные в скобках, разрешается применять только в трудных условиях

Камеральное трассирование выполняют с помошью шаблонов круговых кривых (см. гл. 5). Поэтому, проектируя смежные кривые, предусматривают необходимую длину фиктивной прямой вставки (в практике проектирования и строительства ее иногда называют строительной прямой вставкой)

Яф между конечными точками несдвинутых круговых кривых. Фиктивная прямая вставка (см. рис. 3.6)

°ф = Т'р + m' + а + Тр + т"> (3-15)

где Т' и Т" — приращения тангенсов смежных круговых кривых радиусов Я, и

R2, м; т' и т" — элементы переходных кривых, сопрягающих смежные кривые с прямой вставкой, м.

В особо трудных условиях, при соответствующем технико-экономическом обосновании, на железных дорогах III и IV категорий допускается устраивать сопряжение обратных кривых с переходными кривыми без прямых вставок. На подъездных путях, обслуживаемых маневровым порядком, а в трудных условиях и при поездном движении со скоростями не более 25 км/ч, а также на временных участках трассы, сооружаемых на период строительства, прямые вставки между переходными кривыми допускается не устраивать и между кривыми, направленными в одну сторону. При отсутствии переходных кривых прямые вставки допускается не устраивать, если не предусматривается возвышение наружного рельса.

3.5. Уклоны продольного профиля

Проектная линия продольного профиля железной дороги состоит из отдельных элементов - площадок (горизонтальных элементов), спусков и подъемов различной крутизны и протяжения, плавно сопряженных в местах их пересечения. Границу смежных элементов называют переломом профиля, расстояние между смежными переломами — длиной элемента. Значение уклона в тысячных (%с) представляет отношение разности отметок по концам элемента профиля в метрах к горизонтальной проекции его длины в километрах.

Наиболее крутые уклоны на железных дорогах России и стран СНГ не превышают 40%о; только на линии Риони — Кутаиси - Ткибули (Грузия) имеются уклоны до 47%с. На горных железных дорогах мира применены уклоны до 90%о (Альпы в окрестностях Монблана на востоке Франции, а также в Гватемале), а на зубчатых дорогах (Швейцария, Западные Пиренеи во Франции) - до 250%о.

При проектировании железных дорог различают ограничивающие уклоны, определяющие наибольшую допускаемую крутизну элементов профиля: руководящий уклон /р, уравновешенный уклон /ур, уклон усиленной тяги /у, инерционный уклон Спуски подразделяют на вредные /в и безвредные /б„. Кроме того, в расчетах используют средний уклон /ср; уклон, эквивалентный дополнительному сопротивлению от кривой /э; приведенный уклон /к.

Руководящий уклон /р. Это наибольший уклон неограниченной протяженности, на котором при движении на подъем одиночной тягой грузового поезда расчетной массы скорость его устанавливается равной расчетной для данного типа локомотива. Из тяговых расчетов известно, что руководящий уклон при данном типе локомотива и при данном вагонном составе определяет расчетную массу состава [см. формулы (2.28) и (2.29)]. Напротив, если необходимо обеспечить на проектируемой линии определенную массу состава (например, по условиям унификации массы состава на про-

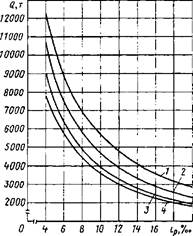

ектируемои железной дороге и существующей линии, к которой новая дорога примыкает), то в зависимости от руководящего уклона определяют потребную мощность локомотива Во взаимосвязи массы состава, мощности локомотива и руководящего уклона проектируемой линии заключается большое эксплуатационное значение последнего (рис 3 7) Руководящий уклон влияет также на выбор направления линии на местности, ее длину и объемы строительных работ При проектировании железной дороги крутизну руководящего уклона выбирают в зависимости от топографических условий района проектирования, назначения железной дороги и ожидаемых на ней размеров перевозок, а также с учетом массы поездов и уклонов примыкающих железных дорог

Хотя современные электровозы и тепловозы можно использовать в количестве нескольких секций с целью

увеличения массы состава на линии с крутым руководящим уклоном, число секций ограничивается величиной допускаемых продольных усилий в поезде Поэтому чтобы обеспечить необходимый урбвень массы грузовых поездов на проектируемых чиниях, а также приемлемые скорости движения на спуск с учетом тормозных средств поездов, нормы проектирования СТН Ц-01-95 [17] ограничивают наибольшую крутизну руководящего уклона на особогрузонапряженных линиях значением 9%с, на линиях I категории — 12%о, II категории — 15%с, III категории — 20%о и на железных дорогах IV категории — 30%о В трудных и особо трудных условиях на подъездных путях IV категории допускается применять руководящий уклон до 40%о

На новых скоростных магистральных линиях руководящий уклон не должен превышать 20 %с На скоростных линиях со смешанным (грузовым и пассажирским) движением поездов при грузонапряженности нетто в грузовом направлении на десятый год эксплуатации свыше 15 млн т км/км руководящий уклон должен быть не более 15%о, а при грузонапряженности свыше 30 млн т км/км — не ботее 12%с На международных магистральных линиях руководящий уклон следует принимать не более 12,5%с независимо от грузонапряженности Это требование Строительных норм и правил [16] соответствует Европейскому соглашению о международных магистральных железнодорожных линиях, к которому СССР присоединился в 1986 г

Только в трудных условиях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается на проектируемых железных дорогах применять ботее крутые руководящие уклоны

Рис. 3.7. Масса состава грузовых поездов Q в зависимости от руководящего уклона пути ур и типа локомотива

I - электровоз ВЛ85, 2 - тепловоз 2ТЭ121, 3 - тепловозы 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В, 2ТЭ10М, 2ТЭ116 4 - электровозы ВЛ10, ВЛ11

Рис. 3.7. Масса состава грузовых поездов Q в зависимости от руководящего уклона пути ур и типа локомотива

I - электровоз ВЛ85, 2 - тепловоз 2ТЭ121, 3 - тепловозы 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В, 2ТЭ10М, 2ТЭ116 4 - электровозы ВЛ10, ВЛ11

|

Уравновешенный уклон /vp. Так называют руководящий подъем негрузового (обратного) направления, т е напра&чения, в котором следует мень

ший грузопоток и часть вагонов возвращается порожними. Вследствие меньшего грузопотока в обратном направлении можно водить поезда меньшей массы и увеличить в этом направлении крутизну руководящего подъема (т.е. меньшую массу состава уравновешивают более крутым подъемом).

Если расчетную массу состава в негрузовом (обратном) направлении обозначить Qo6p, то наибольшую крутизну руководящего подъема в этом направлении можно определить по формуле, полученной из формулы (2.28):

■ ^(р) ~ W0 ~ W0(o6p) бобр 8

( Р + бобр ) S ' ( '

где wJ(o6p) - основное удельное сопротивление движению состава в обратном направлении, учитывающее изменение структуры грузопотока или наличие порожних вагонов в составе обратного направления.

В соответствии с нормами проектирования железных дорог уравновешенный уклон допускается применять при соответствующем обосновании на линиях с резко выраженным и устойчивым в перспективе различием размеров или структуры грузопотоков по направлениям движения.

Применение в негрузовом направлении более крутого уравновешенного подъема позволяет во многих случаях существенно уменьшить строительную стоимость линии. Эффективность уравновешенного уклона в строительном отношении особенно велика, если по топографическим условиям местности в негрузовом направлении преобладают более крутые подъемы. С такими условиями встретились проектировщики магистрали Петербург — Москва, на которой в грузовом направлении к Петербургу был принят руководящий подъем 2,5%о, а в обратном - 5%с.

При установлении различных руководящих подъемов по направлениям следует учитывать, что наибольшая крутизна спусков должна обеспечивать по условиям торможения безопасное движение поездов с достаточно высокими скоростями. Поэтому крутизна руководящих подъемов в обоих направлениях, как правило, не должна превышать значений, установленных Строительно-техническими нормами для дорог соответствующих категорий.

Уклон усиленной тяги гу. Это уклон круче руководящего, преодолеваемый поездом расчетной массы с дополнительными локомотивами, размещаемыми в голове или хвосте состава. Такой уклон целесообразен на участках, где на значительном протяжении (обычно не менее длины перегона) уклон местности существенно превышает крутизну руководящего уклона линии. Если типы дополнительных локомотивов те же, что основных локомотивов в поезде, то в этом случае уклоны усиленной тяги называют уклонами кратной тяги. Соответствующие этому случаю уклоны при двойной и тройной усиленной тяге приведены в СТН Ц-01-95 в зависимости от крутизны руководящего уклона проектируемой линии (приложение 6).

| (3.17) |

Если типы дополнительных локомотивов отличны от основных локомотивов в поезде, то наибольшее значение уклона усиленной тяги следует определить по формуле

-WpZPg- w"0Qg (LP + Q)g

где ZfK(p) и Y.P - соответственно суммарная сила тяги, Н, и суммарная расчетная масса, т, всех локомотивов в поезде.

По тем же причинам, по которым установлены наибольшие значения руководящего уклона на железных дорогах различных категорий, нормы проектирования [17] ограничивают наибольшую крутизну уклонов усиленной тяги, которая, как правило, не должна превышать: 18%о — на линиях особогрузонапряженных и I категории, 20%с - на линиях II категории, 30%с — на линиях III категории и 40%о — на железных дорогах IV категории.

Применение уклонов кратной тяги в ряде случаев значительно сокращает длину трассы и уменьшает объем строительных работ. Это может компенсировать увеличение эксплуатационных расходов, вызванных работой дополнительных локомотивов.

Однако следует учитывать, что для предотвращения разрыва поездов наибольшая суммарная сила тяги локомотивов, размещенных в голове поезда, при трогании поезда с места в соответствии с Правилами тяговых расчетов [50] определяется исходя из максимально допустимого продольного усилия на автосцепке, равного 930 кН, а при движении по ограничивающему подъему — 1275 кН. Для обеспечения устойчивости вагонов от выжимания продольными силами при подталкивании наибольшие значения силы тяги локомотивов, размещенных в хвосте поезда, определяются исходя из максимально допустимых продольных сжимающих сил от 490 до 2450 кН (в зависимости от числа осей вагонов в составе и наименьшей нагрузки от оси колесной пары на рельсы).

Вследствие указанных ограничений может быть недопустимой постановка дополнительных локомотивов ни в голову, ни в хвост поезда. В этом случае уклоны усиленной тяги не могут быть применены на проектируемой линии.

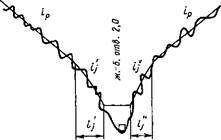

Инерционный уклон (,. Такое наименование получил уклон круче руководящего, преодолеваемый при движении на подъем за счет работы силы тяги локомотива и использования кинетической энергии поезда. Инерционный уклон может быть эффективно применен в том случае, когда участок, предшествующий подъему ц, представляет спуск, на котором поезд достигает большой скорости, накапливая при этом значительную кинетическую энергию (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Участок продольного профиля с определяют наибольшую воз-

инерционными уклонами

Рис. 3.8. Участок продольного профиля с определяют наибольшую воз-

инерционными уклонами

|

| можную длину элемента I, |

| поезд движется по инерционному подъему замедленно, то длина и крутизна инерционного уклона взаимосвязаны: чем круче уклон элемента профиля, тем короче должна быть его длина. Обычно при проектировании инерционного уклона задаются крутизной уклона iи, исходя из скорости поезда в начале подъема vH, а т< кже назначая скорость в конце подъема vK, расчетом |

В отличие от других ограничивающих уклонов инерционный уклон не может быть применен на участке неограниченного протяжения. Так как

Если в формулу (2 25) подставить удельную равнодействующую силу при движении поезда по подъему i, r(vLр) = — — i, и учесть, что vH > vK, то протяженность инерционного подъема, м,

4 17( v2 - v2) h= у , (3.18)

где /к(Ср) и Hfycp) — соответственно удельная сила тяги и основное средневзвешенное

V + V

сопротивление движению поезда, Н/кН, при средней скорости v = —3—- .

Для повышения точности расчета интервалы изменения скорости следует принимать не более 10 км/ч и тогда

I,=1AS = Z 4'17(V' "Я • (3.18,а)

Рис. 3.9. Участок продольного профиля с безвредными и вредным спусками

Рис. 3.9. Участок продольного профиля с безвредными и вредным спусками

|

W0(Cp)+ ', - /к(ср)

Скорость в конце инерционного подъема должна быть не меньше расчетной скорости для данного типа локомотива.

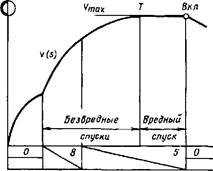

Вредный и безвредный спуски. При движении поезда по достаточно крутому и длинному спуску скорость его может достичь максимального значения, после чего во избежание дальнейшего ее увеличения необходимо прибегнуть к регулировочному торможению. В процессе торможения (за исключением рекуперативного торможения при электрической тяге) часть механической энергии поезда переходит в работу трения тормозных колодок о колеса поезда или в тепловую энергию реостатов. Спуски, на которых применяется механическое или реостатное торможение, называются вредными спусками. Спуски, при движении по которым не применяется указанное торможение, называются безвредными.

Является ли спуск вредным или безвредным зависит от крутизны уклона, протяженности спуска, а также скорости подхода поездов к спуску и определяется расчетом скорости движения поезда на данном участке. Из рис. 3.9, где изображена кривая скорости поезда v(i) на участке пути с различными уклонами профиля, следует, что более крутой спуск 8%о является безвредным, потому что он относительно короткий и скорость подхода к нему невелика, а более пологий, но большей протяженности спуск 5 %с является вредным, начиная с того места, где поезд достигает максимальной скорости и необходимо торможение (знак Тна рис. 3.9).

Наибольшая крутизна спусков, являющихся безвредными на всем протяжении, независимо от их длины и скорости подхода поездов к этим спускам, называется пре

дельно безвредным уклоном /п6в. Крутизна этого уклона может быть определена из условия равенства сил, приложенных к поезду при движении его по спуску с максимальной скоростью в режиме холостого хода:

U ЛР + Q)g = ^ох,

откуда

W

| (3.19) |

'' Ох

(P + Q)g

т. е. крутизна предельно безвредного уклона численно равна основному средневзвешенному сопротивлению движению поезда в режиме холостого хода при данной максимальной скорости. Эта величина практически зависит только от типа вагонного состава и максимальной скорости движения и составляет примерно 2—2,5%с.

При использовании рекуперативного торможения на электрифицированных железных дорогах крутизна предельно безвредного уклона /п6в(р) может быть больше указанных величин и определяется следующей зависимостью:

V + Q)g' (3-20>

где 5гР - тормозная сила рекуперативного торможения данного локомотива, Н, при максимальной допускаемой скорости.

Как следует из формулы (3.20), уклон /п6в(р) будет тем больше, чем мощнее локомотив и меньше масса состава.

Если при механическом торможении и скорости vmall = 90 км/ч ;п6в = 2,5%о, то при рекуперативном торможении электровозом BJI10V состава массой 6000 т уклон 'пбв(р) = 7,8%о; при тех же условиях, но массе состава 3500 т уклон /пба(р) = 11,4%о.

Средний уклон /ср — уклон, определяемый между двумя точками на профиле без учета отметок промежуточных точек.

|

Уклон, эквивалентный дополнительному сопротивлению от кривой, и приведенный уклон /к рассмотрены в п. 2.1.

3.6. Длина элементов профиля и их сопряжение

Для уменьшения при строительстве железной дороги объема земляных работ и искусственных сооружений желательно проектировать продольный профиль элементами такой длины и крутизны, чтобы проектная линия в наибольшей мере соответствовала очертанию поверхности земли по направлению трассы. При этом под поездом может оказаться несколько переломов профиля, причем разных знаков - выпуклые и вогнутые (рис. 3.10).

При движении грузового поезда по перелому профиля вследствие наличия зазоров в межвагонных соединениях в поезде могут возникнуть продольные силы ударного характера, влияющие на прочность элементов конструкции вагонов. Большие растягивающие Рис. 3.10. Расположение поезда на и сжимающие силы могут также при- нескольких переломах профиля вести соответственно к выдергиванию

или выжиманию порожних и малозагруженных вагонов из состава, т.е. к сходу колесных пар вагонов с рельсов. В пассажирских поездах при движении по переломам профиля возникают продольные ускорения, влияющие на комфортность поездки.

Поэтому, проектируя продольный профиль пути, желательно уменьшать количество переломов профиля, назначая элементы возможно большей длины, как правило, — не менее половины полезной длины приемо- отправочных путей (расчетной длины поезда), принятой на перспективу (на внутристанционных соединительных и подъездных путях IV категории — половины длины поезда или состава, передаваемого маневровым порядком, но не менее 100 м). При такой длине элементов профиля под поездом одновременно будет не более двух переломов профиля.

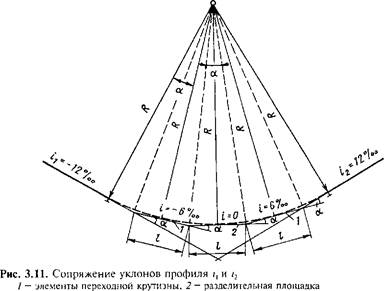

Когда же устраивают перелом профиля, то для обеспечения прочности и устойчивости вагонов, а также создания комфортных условий для пассажиров элементы продольного профиля (/, и ;2 на рис. 3.11) должны сопря- ~~тшъся кривой, радиус которой R в зависимости от длины и массы состава, размещения локомотивов в поезде (в голове, или в голове и хвосте, или в голове и внутри поезда) и скорости движения поезда может достигать десятков тысяч метров.

Устройство пути в профиле по кривой радиуса 50-100 тыс. м считается затруднительным как при строительстве, так и в эксплуатации, хотя на ряде зарубежных железных дорог такие сопрягающие кривые используются. В практике отечественных железных дорог вместо указанной кривой применяют описанный многоугольник (см. рис. 3 11). Стороны многоугольника называют элементами переходной крутизны или разделительной площадкой (при / = 0). Длины этих элементов / и разность уклонов смежных элементов Д/, определяющая угол а, взаимосвязаны и зависят от

|

радиуса сопрягающей кривой R (см. рис. 3.11):

/ = 2*tgf.

Ввиду малости угла а можно принять tgy~0,5tga. Тогда, учитывая, что tga = Д/10"3 (если уклоны выражены в %о), получим

l=RAi\Q~\ (3.21)

Задаваясь при данном радиусе сопрягающей кривой R алгебраической разностью уклонов на переломах профиля д/, можно вычислить по формуле (3.21) длину элементов профиля /.

При разности уклонов смежных элементов Л/ более 2—4%о на переломах профиля устраивают вертикальные кривые радиуса Лв (рис. 3.12). Их назначение — предотвратить саморасцеп автосцепок смежных вагонов поезда при прохождении их через перелом продольного профиля пути и обеспечить комфортные условия езды пассажиров.

Во избежание утомляемости пассажиров ограничивают нормальное ускорение а = v*/Re, которое они ощущают при движении поезда по вертикальной кривой. В зависимости от допускаемого значения адоп, м/с2, и максимальной скорости пассажирских поездов vmax, км/ч, определяют значение радиуса кривой Лв, м:

В СТН Ц-01-95 принято атп = 0,1—0,2 м/с2. Соответственно при скоростях движения до 200 км/ч определилось значение RB = 20000 м (на скоростных линиях), до 160 км/ч — 15000 м (на линиях 1 и II категорий), до 120 км/ч — 10000 м (на особогрузонапряженных линиях и линиях III категории), до 80 км/ч — 5000 м (на линиях IV категории). Указанные значения радиусов значительно больше тех, которые необходимы по условию предотвращения саморасцепа автосцепок соседних вагонов поезда.

Формула для определения тангенса вертикальной кривой выводится аналогично формуле (3.21):

10~3

7>ЛВ Д/~. (3.23)

Биссектрису вертикальной кривой b можно определить из треугольника (см. рис. 3.12):

Рис. 3.12. Вертикальная кривая радиусом Ла на переломе профиля

Рис. 3.12. Вертикальная кривая радиусом Ла на переломе профиля

|

(Rv+b)2 = Ri + T2B,

откуда, пренебрегая величиной Ь2, ввиду ее малости по сравнению с Т2, получим

2 КЬ = Т2В,

Т2 1П"6

Л'Л/ 8 • (124)

При малой разности уклонов смежных элементов профиля, когда значение биссектрисы менее 0,01 м, вертикальную кривую можно не устраивать, обеспечивая плавное сопряжение смежных элементов за счет изменения толщины балластного слоя. Решая уравнение (3.24) относительно Д/, можно установить для различных радиусов RB значение разности уклонов, соответствующее биссектрисе b = 0,01 м:

Лв, м 20000 15000 10000 5000 Л/, %о 2,0 2,3 2,8 4,0

Согласно Строительно-техническим нормам СТН Ц-01-95 при алгебраической разности уклонов смежных элементов менее указанных выше значений вертикальные кривые на переломах профиля допускается не предусматривать.

3.7. План и продольный профиль путей на раздельных пунктах

Схемы станций, разъездов и обгонных пунктов. Раздельные пункты с путевым развитием — станции, разъезды и обгонные пункты — предназначены для выполнения технических, пассажирских, грузовых и коммерческих операций, скрещения и обгона поездов. План и продольный профиль линии в пределах раздельных пунктов должны удовлетворять условиям проведения этих операций.

В зависимости от расположения приемо-отправочных путей раздельные пункты бывают продольного, полупродольного и поперечного типов. Согласно Правилам и техническим нормам [48] разъезды, обгонные пункты и промежуточные станции следует проектировать однотипными для всей линии или в пределах отдельных участков обслуживания локомотивов бригадами.

Разъезды новых однопутных линий I, II и III категорий следует проектировать преимущественно продольного типа (рис. 3.13,а,б). Разъезд с односторонним относительно главного пути расположением приемо- отправочных путей (см. рис. 3.13,а) удобен для скрещения грузовых поездов. Один из них принимается на разъездной путь и может продолжать движение до выходного сигнала на перегон в другом конце разъезда, в то время как другой поезд пропускается по главному пути без отклонений на стрелках. При таком скрещении поездов время занятия впередилежащего перегона будет наименьшим, что увеличивает пропускную способность линии. Путевое развитие разъезда обеспечивает скрещение поездов двойной

| а) | L-пл | ||

| , г J | 2 ПЗ к ...... 1а | ||

| ^л' N------------------------- |

| в) |

| -пл |

| -J - -Ia- |

| ----- -- |

| в) |

1—6xJ

2 LM

/73

| -7a- |

| -4c— |

| г) |

< crfi:

ПЗ

r :zxi

Рис. 3.13. Схемы разъездов с расположением приемо-отправочных путей:

а, б - продольным; в — полупродольным; г - поперечным. Условные обозначения к рис. 3.13 и 3.14:

--------------------- безостановочным пропуск поездов;

-------------------- пропуск поездов с остановкой;

— • — • — •— удлинение разъездного пути до длины двухпутной вставки, необходимое для безостановочного скрещения поездов;

—------------- удлинение или укладка дополнительного приемо-отправочного пути и

съездов для соединенных поездов;

— . . — . . — дополнительные пути на станциях, где сконцентрирована грузовая работа;

ПЗ - пассажирское здание; ГУ - грузовые устройства; П.П. - подъездной путь; /, 1а — главный путь; 2, 3, 4 - приемо-отправочные пути; 5—8 — вытяжные и прочие пути; L„„ — длина станционной площадки

длины (соединенных поездов), а при необходимости осуществления безостановочного скрещения поездов удлинение разъездного пути 3 до длины двухпутной вставки потребует наименьших капиталовложений. Поэтому рассматриваемая схема разъезда считается основной для применения на линиях, где в ближайшие годы предусматривается сооружение двухпутных вставок и второго главного пути или организуется пропуск длинносостав- ных и соединенных поездов.

Разъезд продольного типа с разносторонним относительно главного пути расположением приемо-отправочных путей (см. рис. 3.13,6) следует проектировать при большом числе пассажирских поездов, пропускаемых

через разъезд с обгоном грузовых, а также при необходимости расположения погрузочно-выгрузочных площадок по обе стороны главного пути.

Однако для разъездов продольного типа необходима станционная площадка наибольшей длины, которую можно обеспечить в благоприятных топографических условиях. В более сложных условиях при ограниченной длине станционной площадки допускается проектировать разъезды с полупродольным размещением приемо-отправочных путей (рис. 3.13,в). Величина смещения путей может быть различна в зависимости от длины станционной площадки, но обязательно должна допускать установку пассажирского поезда в пределах полезной длины главного пути у пассажирского здания.

Разъезды с поперечным расположением приемо-отправочных путей (рис. 3.13,г) размещаются на станционной площадке наименьшей длины и требуют наименьших капиталовложений. Однако на этих разъездах невозможна остановка соединенных поездов для скрещения (или технического обслуживания вагонов) и ухудшаются условия одновременного приема поездов противоположных направлений (до входных стрелок длительное время поезда следуют навстречу один другому по главному пути, что требует большого эмоционального напряжения машинистов локомотивов). Поэтому разъезды поперечного типа проектируют, как правило, лишь на железных дорогах IV категории, а на дорогах I, II и III категорий эти разъезды предусматривают только в трудных топографических и инженерно- геологических условиях, а также в районах, где возможны снежные и песчаные заносы, поскольку на более коротких разъездах легче вести борьбу с заносами.

Рассмотренные схемы разъездов предусматривают, как правило, двустороннюю специализацию всех приемо-отправочных путей. Для обеспечения приема двух пассажирских поездов с противоположных направлений с остановкой на разъезде или в случае односторонней специализации путей вторую пассажирскую платформу располагают с внешней стороны пути 2 (показано штриховыми линиями на рис. 3.13).

Дата добавления: 2016-05-25; просмотров: 2443;