Экспериментальные и расчетные данные опыта

| U,B | |||||||||

| I,A | |||||||||

| P,Вт | |||||||||

| R,Ом |

3) по данным таблицы 7.2 в совмещенной системе координат (рис. 7.2) построить графики зависимостей I(U), P(U) и R(U) параллельного соединения.

7.4.3 Исследовать влияние величины напряжения на ток, потребляемую мощность и сопротивление последовательного соединения двух ламп (опыт № 3).

Исследования проводить в следующей последовательности:

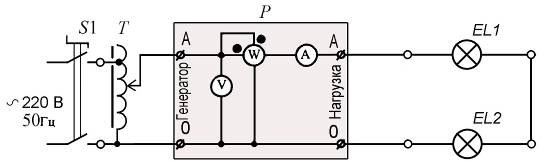

1) собрать электрическую схему согласно схеме (рис. 7.4) и после проверки преподавателем правильности соединений подключить автотрансформатор к сетевому напряжению 220 В;

2) записать показания амперметра, вольтметра и ваттметра комплекта К 505 и результаты расчета дифференциального сопротивления соединения в таблицу, аналогичную таблице 7.2;

Рис. 7.4. Схема опыта № 3

3) по данным таблицы в совмещенной системе координат (рис. 7.2) построить графики зависимостей I(U), P(U) и R(U) последовательного соединения.

7.4.4 Графически построить вольтамперную характеристику (ВАХ) параллельного соединения ламп, используя графики их ВАХ из опыта № 1, и сравнить её с ВАХ соединения из опыта № 2.

7.4.5 Графически построить ВАХ последовательного соединения ламп, используя графики их ВАХ из опыта № 1, и сравнить её с ВАХ соединения из опыта № 3.

7.5 Сводка основных формул (методики расчета)

Из курса физики известно, что электрические параметры материального объекта сильно зависят от его агрегатного состояния и внешних воздействий. В электрической цепи это проявляется в том, что у элемента активное сопротивление, индуктивность и емкость могут принимать различные значения при изменении температуры, деформационных напряжений, уровня напряженности электрического и магнитного поля, уровня радиации и т.д.. Элементы с существенной зависимостью параметров при изменении условий их работы (напряжение, ток, температура, освещенность, напряженность магнитного поля и т.п.) получили название нелинейных элементов (НЭ).

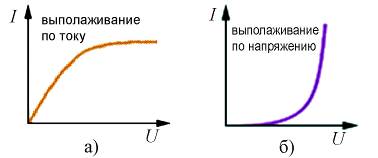

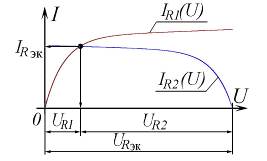

В силу этого обстоятельства классические формулы электротехники для реальных деталей и устройств электрических цепей приобретают громоздкий вид трансцендентных функций, аналитическое решение которых является очень трудоемкой задачей. В практической электротехнике вместо сложных формул используются их графики (рис. 7.6), которые посредством соответствующих геометрических построений позволяют быстро получить решение с удовлетворительной точностью. По отношению к внешним воздействиям эти графики называются характеристиками чувствительности. Если характеристика описывает связь между напряжением и током, протекающим в элементе, то она называется вольтамперной характеристикой или сокращенно ВАХ.

К числу наиболее многочисленных электротехнических устройств, нелинейность ВАХ которых необходимо учитывать при расчете электрических цепей, относятся лампы накаливания и газоразрядные, электронагреватели, резервуары с электролитами и устройства, содержащие ферромагнитные сердечники с обмотками (рис.7.5).

Рис. 7.5. Электротехнические устройства с нелинейными ВАХ

Рис. 7.6. Типичные графики ВАХ НЭ

В схемах замещения реальные электрические элементы, обладающие нелинейными свойствами, графически обозначаются так, как показано на рисунке 7.7.

Рис. 7.7. Условные графические обозначения нелинейных элементов

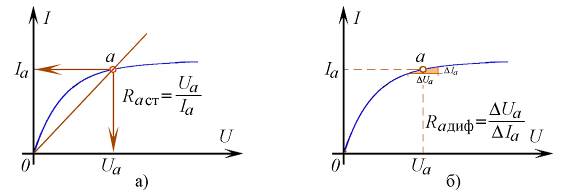

При анализе и расчете нелинейных цепей кроме ВАХ используют также статические и динамические характеристики нелинейных элементов.

Статическим сопротивлением нелинейного резистивного элемента в заданной точке «а» его ВАХ называют отношение напряжения на элементе к току в нем:

RСТ = U/I.

Дифференциальным сопротивлением нелинейного резистивного элемента в заданной точке «а» его ВАХ называют отношение бесконечно малого приращения напряжения к соответствующему приращению тока:

RДИФ = dU/dI.

Значения этих сопротивлений достаточно просто определяются графически по ВАХ. На рисунке 7.8а показано построение для определения статического сопротивления в точке «а», а на рисунке 7.8б для той же точки показано построение треугольника приращений для определения дифференциального сопротивления.

Рис. 7.8. Определение статического и дифференциального сопротивлений НЭ

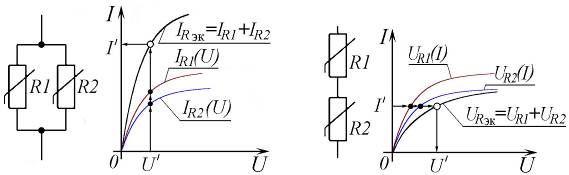

Графический метод нахождения ВАХ параллельного и последовательного соединений нелинейных элементов производится согласно примерам, приведенным на рисунке 7.9.

Рис. 7.9. Определение ВАХ параллельного и последовательного соединений

двух нелинейностей

Если при параллельном соединении определение величины тока и напряжения в отдельном элементе несложно, то при последовательном соединения необходимо для этого применить метод пересечения характеристик. Пример определения тока и напряжений на элементах последовательного соединения приведен на рисунке 7.10.

Рис. 7.10. Определение тока и напряжений методом пересечения ВАХ

Переходные процессы в электрической цепи

8.4.1 Ознакомиться с приборами экспериментальной установки и записать их основные технические характеристики в отчет.

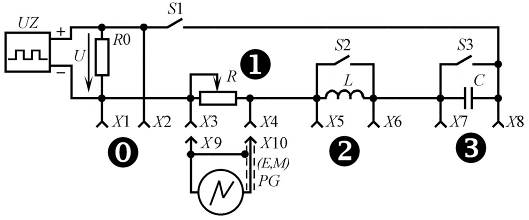

8.4.2 Собрать электрическую цепь по схеме (рис. 8.1а).

Рис. 8.1. Принципиальная электрическая схема экспериментальной установки

8.4.3 Освоить методику настройки и измерения параметров прямоугольного импульсного напряжения генератора стандартных сигналов UZ с помощью электронного осциллографа PG (опыт № 1, рис. 8.2).

Данный этап исследования выполняется в следующей последовательности:

1) при разомкнутом ключе S1 у генератора стандартных сигналов UZ ручками настройки установить следующие значения параметров выходного напряжения:

− род сигнала – «+ûùûùû » (меандр);

− частота – в герцах (по указанию преподавателя);

− амплитуда – в вольтах (по указанию преподавателя);

Рис. 8.2. Лицевые панели генератора и осциллографа

2) подключить выводы Х9 и Х10 осциллографа PG (режим открытого входа «  ») к контрольным выводам Х1 и Х2 участка t исследуемой цепи и для трех разных значений частоты сигнала генератора, заданных преподавателем, поочередно измерить длительность импульса t1 и паузы t2, а также амплитуду импульса U (рис. 8.3), в каждом из трех замеров последовательно произведя следующие действия:

») к контрольным выводам Х1 и Х2 участка t исследуемой цепи и для трех разных значений частоты сигнала генератора, заданных преподавателем, поочередно измерить длительность импульса t1 и паузы t2, а также амплитуду импульса U (рис. 8.3), в каждом из трех замеров последовательно произведя следующие действия:

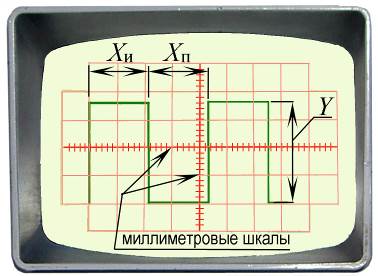

Рис. 8.3. Измеряемые параметры осциллограммы на экране осциллографа

− с помощью ручек настроек осциллографа «вольт/делен», «время/делен», «стабильность» и «уровень» добиться устойчивого изображения на экране осциллограммы двух периодов импульсного сигнала с высотой импульса в пределах 15–25 мм;

− воспроизвести на «миллиметровке» в масштабе 1:2 график одного периода импульсного сигнала, ориентируясь на координатную сетку экрана осциллографа;

− записать в таблицу 8.1 величины сопротивления резистора R0 в омах, в миллиметрах – высоты импульса Y, протяженность импульса XИ, протяженность паузы XП, цены деления шкалы экрана по вертикали α в В/мм, цены деления шкалы экрана по горизонтали β в с/мм;

− вычислить значения напряжений амплитуд импульсов U, длительности импульсов t1 и пауз t2 в каждом замере, результаты вычислений записать в таблицу 8.2.

Таблица 8.1

Дата добавления: 2016-03-20; просмотров: 1788;