СКУЛЬПТУРНЫЙ ПОРТРЕТ 6 страница

Нижние части алтаря на торцах так же украшены, как и по бокам, однако здесь продемонстрирован композиционный принцип заполнения не прямоугольной, но почти . квадратной панели. Из большого куста аканфа, расположенного точно на середине нижней стороны плиты, вырастает, разделяя ее на две части, стройный побег. Он дает жизнь завивающимся новым побегам, извивающиеся стебли которых строго симметрично заполняют поверхность плиты. Такие же побеги вырастают из мощного куста аканфа и внизу плиты, покрывая ее своими гибкими спиралевидными кольцами. Соотношение мясистых плотных листьев аканфа в нижней части рельефа с красивыми гибкими побегами гармонично и прекрасно. Особенно ясно и четко выдержана мастером симметрия — один из основных принципов августовского декоративного рельефа. Общая композиция растительных узоров оживлена введением больших и маленьких птичек, сидящих на будто пружинящих гибких побегах аканфа.

Скульпторам ранней империи присуще большое художественное чутье. Достаточно сравнить декорацию нижних панелей торцовых сторон алтаря и находящихся рядом пилястр, чтобы почувствовать общую тенденцию декоративного стиля, проявлявшегося в различных видах искусства — керамике, торевтике, глиптике, даже в скульптурных портретах тех лет. Узоры панели крупны, звучат торжественно и вместе с тем мелодично. Для держащих углы сооружения пилястр, которые в архитектурной своей сущности воспринимаются горделивыми и сильными, использованы соотношения более мелких, изысканно-дробных узоров. По центру пилястр проходит вертикальный, уподобленный растительному побегу ствол, напоминающий высокие стержни канделябров; он делит плоскость пилястра ровно на две части. Таким образом, и здесь в чисто художественном плане выдержан принцип равновесия, пропорционально-ритмической внутренней и внешней симметрии.

Декоративные композиции нижнего фриза и пилястр с бегущими вверх, почти до перекрытия алтаря, гибкими стеблями определяют основное настроение радостно пульсирующей жизни, не бьющей, однако, через край, но подчиненной строгому порядку и законам, как и все в управляемой Августом империи.

Орнаментальные узоры в декоративных рельефах Алтаря Мира созвучны сложному комплексу настроений и чувств, составлявших основу искусства принципата. Прихотливость растительных форм соответствовала изяществу поэтического слога в стихах той поры. Симметрия, сдержанность и приторможенность внутренней динамики, развившейся позднее во флавиевском искусстве, столь же характерна для этих художественных образов, сколь галантность слога, деликатность обращений и тонкая изысканная лесть определяют сущность многих поэтических произведений августовской эпохи.

Верхнюю часть стен Алтаря Мира занимали сюжетные рельефы двух типов: мифологические и исторические. На торцовых сторонах алтаря,

Аллегорический рельеф с изображением Энея. Мрамор. Рим

по бокам от входов, с запада и востока, располагались рельефы на мифологические темы, настолько глубоко пронизанные иносказанием, что их можно назвать аллегорическими.

На левом рельефе западной стороны, почти полностью исчезнувшем и связанном непосредственно с мифом об основании Рима, удается разглядеть изображение грота, в котором волчица вскормила Ромула и Рэма. Частично сохранившиеся фигуры, по-видимому, представляют пастуха Фаустула и легендарного отца младенцев — бога Марса. Именно к этому рельефу направляется изображенная на боковых стенах алтаря вереница сенаторов-римлян, «детей Марса», как называли себя латиняне. Растения рядом с гротом воспроизводят болотные травы, которых много росло по берегам Тибра и Велабра.

Сохранившийся лучше правый рельеф той же западной стороны посвящен легендарному предку римлян Энею, Герой Троянской войны, родственник царя Приама, сын Анхиза и Афродиты Эней, по преданию,

после поражения своего города был отпущен ахейцами и поселился на Апеннинском полуострове, в Лациуме, добравшись туда после долгих странствий и приключений. Римский род Юлиев, к которому принадлежали Юлий Цезарь и Август (Октавиан), вел, как считалось, начало от сына Энея Ялы или, как его иначе называют, Аскания. Согласно легенде Эней породнил прибывших с ним троянцев с местными племенами царя Латина, создав таким образом народ латинян.

Август, принадлежащий к роду Юлиев, считал себя потомком мифологического героя Энея. Поэтому здесь, на Алтаре Мира, прославлявшем Августа как миротворца, и показан сюжет, связанный с этим далеким и почетным предком. Так, на западной стороне как бы сопоставлялись два мифологических события: прибытие в Лациум предка Августа Энея и чудесное воспитание волчицей Ромула и Рэма — основателей столицы империи.

Сочные пластические формы, использование элементов пейзажа в рельефе с Энеем позволяют говорить о воздействии эллинистических образцов. Несомненно, скульптор, работавший над ним, если и не был греком, то знал в совершенстве эллинистические произведения искусства.

Слева показаны подходящие к Энею два молодых жреца с венками на головах. Один из них, чуть склонившись, влечет на заклание свинью, другой в правой руке держит жертвенный кувшин, а в левой, поднятой к плечу, блюдо с плодами. Оба юноши восторженно и подобострастно смотрят на возвышающегося перед ними Энея. Благородный предок рода Юлиев представлен могучим, прекрасным мужем. Лицо его обрамлено большой окладистой бородой, волосы низко опускаются на лоб. Мастер показал Энея с полуобнаженной грудью, с наброшенной на голову тканью; складка тоги опоясывает мощный торс. Склонив голову, он снисходительно смотрит на подходящих к нему жрецов. Головы Энея и жрецов обращены друг к другу и показаны в профиль, а фигуры их развернуты на зрителя, что придает композиции торжественность, как бы требуя особенного внимания каждого, кто проходит около рельефа.

Эллинистическая трактовка пространства дает о себе знать не только в трехчетвертных разворотах фигур. Она проявляется и в размещении (в глубине, чуть на возвышении) храма домашних богов-пенатов, которым, собирается приносить жертву Эней, и в изображении суковатого дерева, растущего почти в центре рельефа. Скульптор как бы намекает зрителю на связь этого сюжета с событием, показанным по другую сторону входа в Алтарь Мира: за спиной Энея опирается на посох жена Фаустула — италийское божество Акка Ларенция, воспитавшая младенцев-близнецов. Мрамор фигуры сильно пострадал, но в лице сохранились восторженность и торжественное внимание.

Скульпторы ранней империи при размещении рельефов на зданиях учитывали их сюжеты. Не случайно торцовые плиты с Энеем и богиней Земли Теллус были помещены ближе к южной стороне, где на продольном фризе изображен Август и его семья, а рельефы с близнецами и богиней Ромой около северной, на которой представлено шествие сенаторов. Создавалась как бы симметричная композиция: с одной стороны

алтаря — плиты с изображением императора, его предков и богини благополучия, а с другой — римских сенаторов (основателей города) и 'богини Ромы. Четкость форм, продуманность композиций в памятниках августовского времени определялись всем строем жизни римлян той эпохи — людей, скрупулезно точных во всех делах. Интересно в связи с этим замечание Светония о том, что Август даже для бесед с женой обычно тщательно готовил конспект.

В размещении скульптурного декора Алтаря Мира можно заметить расчлененность элементов целого, свойственную ранним ступеням развития римского искусства: как и в гробнице Еврисака, каждая сторона сооружения имеет законченную, связанную лишь сюжетно с рельефами на других сторонах композицию. Не исключено, что подобная дробность использовалась сознательно, чтобы подчеркнуть не эллинскую сущность художественного образа Алтаря Мира.

Мифологическое и аллегорическое содержание имеют и верхние рельефы восточной стороны алтаря. Рельеф справа от входа с изображением богини Ромы почти не сохранился. В лучшем, чем остальные, состоянии дошел до нас левый рельеф, на котором показана Теллус в виде сидящей на троне красивой женщины с двумя толстенькими младенцами на коленях и тучными животными у ног. Слева от Теллус на лебеде — женская фигура, символизирующая Воздух, за плечами которой раздувается ветром громадный плащ, служащий фоном для ее обнаженного торса. Справа — на морском чудовище, также под парусовидным плащом и в виде полуобнаженной женщины — другая аллегорическая фигура — Вода. И Вода и Воздух восторженно смотрят на торжествующую богиню Земли. Этот рельеф призван был вызывать мысли о благоденствии мира под властью принцепса. Фигурами Земли, Воды и Воздуха скульптор, явно льстящий Августу, хотел подчеркнуть благоволение всех стихий процветавшему под властью принцепса Риму.

В исполнении скульптурных форм ваятель пользовался тонкими нюансами. Женскую фигуру, символизирующую Воздух, он изобразил очень нежной, будто невесомой, а не менее изящную и красивую фигуру Воды — пластически более плотной. Подобное совершенство пластических форм дает основание предполагать, что автором рельефа был греческий скульптор, хорошо понимавший требования своего сильного и всемогущего заказчика. В рельефе воплощены величавость и торжественность, благоговейное почитание и снисходительное внимание — чувства, пронизывавшие многие художественные памятники и прежде всего литературные произведения той эпохи.

Ваятель в этом рельефе искусно изобразил не только человека в расцвете сил, но и младенцев, умело воспроизвел их движения, позы, различные эмоции. Со знанием дела представлены реальные животные и птицы — корова, овца, лебедь. Введен сюда и фантастический образ — морское чудовище, олицетворяющее Воду. Деревья, кусты, цветы, маки и другие элементы пейзажа оживляют композицию.

И все же для общего строя скульптуры характерна дробность. Каждый из изображенных персонажей и предметов воспринимается обособленно. При этом пластическое мастерство поражает изяществом и отточенностью форм, особенно в фигуре Теллус. Невысокий рельеф

Аллегорический

рельеф с изображением Теллус. Мрамор. Рим

|

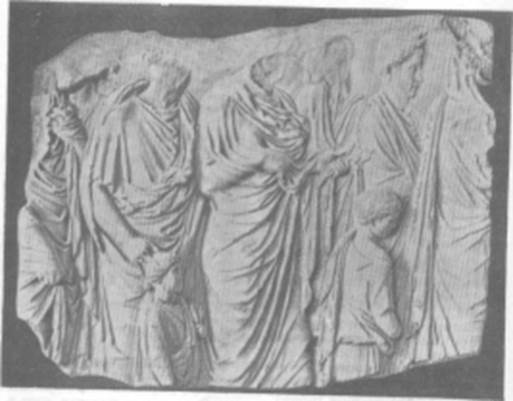

Рельеф алтаря Домиция Атенобарба. Мрамор.Париж. Лувр

ее тела воспринимается объемным. Живой, дышащий фон перестает быть плоской стеной, на которой расположена фигура, а становится как бы пространством, где она существует. Погруженная же в толщу фона часть ее тела хотя и невидима, но ощутима. Сдержанная пластическая грация слегка развернувшейся на зрителя богини трактована в своей природной естественности, подобно орнаментальным извивам растительных форм декоративного узора.

Рельефы эти, украшавшие торцы одного из самых значительных памятников времени Августа — Алтаря Мира, служили своего рода прекрасным фоном. Их ввели для изображения основных действовавших тогда персонажей реальной истории — принцепса с членами его семьи и сенаторов — цвета римского народа, прославлявшего миротворца. Торжественные шествия к алтарю, изображенные на верхних плитах боковых сторон ограды, замечательны точными портретами участвовавших в освящении жертвенника лиц. Эти рельефы в полном смысле слова исторические. В них нашел отражение результат долгого процесса формирования исторического рельефа в древнеримском искусстве.

Один из первых памятников исторического рельефа — позднереспубликанский алтарь Домиция Агенобарба. Его рельефы демонстрировали церемонию переписи населения по имущественному положению, не воспроизводя портретных черт ее участников. Но в годы ранней империи тяготение скульпторов к пластическому воплощению различного рода реальных событий, свидетелями которых они были, становилось все

сильнее. Процесс этот выявился не только в скульптуре: римлян заметно влекли к себе всякого рода исторические описания в литературе, составление сочинений, увековечивавших совершавшееся на их глазах. Древнеримские историки стремились оставить потомкам как можно более подробные описания происходивших событий. Создал свое обширное произведение в 142 книгах Тит Ливии (59 г. до н. э.—17 С- н. э.). Первую «Всемирную историю» написал на латинском языке в 7 г. до н. э. Помпеи Трог. Как крупный исторический писатель прославился Гай Саллюстий Крисп (86—35 гг. до н. э.). Двадцать книг «Римских Древностей» закончил в 7 г. до н. э. Дионисий Галикарнасский, охвативший события от легендарных времен до Первой Пунической войны. В полном смысле слова историческими сочинениями являются труды Цицерона (106—43 гг. до н. э.), а также мемуары Гая Юлия Цезаря (100—44 гг. до н. э-). Римляне будто жили стремлением запечатлеть все, относившееся к их истории, которую они уже тогда считали великой и значительной.

Именно в тот период произошло окончательное становление исторического рельефа, ярко проявившего себя впоследствии, в годы зрелой и поздней империи, в таких памятниках, как колонна Траяна, колонна Марка Аврелия, в композициях триумфальных арок, в украшениях многих других монументов. Исторический рельеф — собственно римский жанр художественного произведения, получивший окончательное и полное завершение на римской почве. Несомненно, однако, что, формируя этот новый тип пластических памятников, римляне использовали опыт прошлых веков и ориентировались на классические и эллинистические образы древних греков.

Не трудно почувствовать в композиционном строе исторических рельефов Алтаря Мира, в частности в процессиях сенаторов и семьи Августа, нечто общее с движением фигур на прославленном фризе Парфенона. Основные потоки шествия направлялись в эллинском памятнике по северной и южной сторонам Парфенона, к его восточному торцу, где находился вход в храм и где на фризе были показаны ожидавшие афинян олимпийские божества. Также на продольных — южной и северной — стенах Алтаря Мира ко входу в алтарь шествуют соответственно Август с семьей и сенаторы. При этом, конечно, римские композиции существенно отличаются от греческих. Движение процессии на эллинском фризе начиналось на западной стороне храма и переходило на северную. Участники процессии южного и северного фризов храма Афины переходили на восточную сторону Парфенона, и таким образом фриз обрамлял весь объем здания. У римского же мастера стороны четко разграничены, и угловые пилястры не дают возможности слиться одним сюжетным композициям с другими. В этом проявляются чисто римские особенности, характерные для декора Алтаря Мира, гробницы Еврисака, алтаря Домиция Агенобарба.

Римские черты сказались и в размещении рельефа относительно сторон света: для Августа и его семьи выбрана более освещенная южная сторона, для сенаторов — затененная, северная. В таком, казалось бы, незначительном факте обнаружилась свойственная римлянам продуманность до мельчайших деталей всех элементов художественного образа.

Рельеф с процессией членов императорской семьи Августа. Мрамор. Рим

Можно почувствовать в этом и проявившееся еще только эскизно противопоставление императорской власти сенату, которое впоследствии выльется в непримиримую вражду, хотя и будет скрываться под маской содружества на протяжении всей истории принципата.

С особенной тщательностью на южном рельефе изображалось шествие Августа и членов его семьи. Портретного сходства добивались очень точного. В этом убеждают, в частности, сопоставления с портретами на монетах. Почти половина начальной левой части рельефа пострадала сильно и дошла до нашего времени только во фрагментах. Несмотря на то, что персоны охранников Августа — ликторов и многочисленных жрецов — вряд ли и тогда считались достаточно значительными, скульптор для соблюдения точности при изображении процессии показал и их, занявших почти две передние трети фриза. Родственникам Августа отводилась последняя треть фриза. Фигуру Августа, сохранившуюся только во фрагментах, скульптор выделил среди массы жрецов

и ликторов. Последние, как всегда, с пучками розог. Головы одних персонажей покрыты венками, у других — краями тог, третьи идут с непокрытыми головами.

Скульптор сплошь заполнил все пространство ленты рельефа фигурами шествующих римлян; головы многих почти касаются верхней ограничительной полочки. Мастер изображал людей среднего роста, но не придерживался, как иногда полагают, жесткого принципа равноголовья (исокефалии). Среди взрослых помещены и дети различного возраста и пола. Они оживляют композицию, внося в торжественность процессии ноту естественности и непринужденности.

Работавший над рельефом мастер стоял перед трудной задачей — на протяжении почти десятиметрового фриза изобразить довольно однообразную процессию одетых в тоги мужчин и женщин. Скульптор несомненно чувствовал опасность монотонности и повторов, однако избежал их, придав каждой фигуре свое, особенное расположение складок одежд. В значительной степени однообразие смягчено введением в композицию детских фигур. Участники процессии показаны в различных положениях: одни в профиль, другие в три четверти, третьи в легком наклоне. Чаще всего фигура слегка развернута на зрителя, а лицо обращено в сторону движения процессии. Некоторые из участников шествия будто на какое-то мгновение остановились, чувствуя, однако, как на них надвигаются идущие следом. Поэтому создается впечатление кратких остановок в пульсирующих движениях. Насколько на фризе Парфенона шествие неудержимо направлялось вперед (хотя в общем потоке процессии и существуют своеобразные «заторы»), настолько здесь нет динамического устремления. Скорее это подвижное пред стояние перед значительным и важным монументом, когда все исполнено торжественной, не внешней, но внутренней динамичности настроений и чувств.

Интересен рельеф и своими глубинными планами. На переднем плане показаны особенно важные персонажи. Около Августа, среди жрецов и ликторов, заметна внушительная фигура Агриппы, смотрящего влево, в сторону принцепса, но всем телом развернувшегося на зрителя. Голову его покрывает край тоги, левой, согнутой в локте рукой он отводит ее складки от лица. Ступни его ног изображены, как в греческих рельефах начала V в. до н. э.— одна в профиль, другая на зрителя. Серьезное, суровое лицо зятя Августа, будто размышляющего над происходящим событием, полно мужественности. За свисающие с его руки складки тоги держится стоящий рядом маленький Гай Цезарь. Он смотрит на свою мать Юлию (дочь Августа), чуть склонившую голову. Правая рука ее скрыта тогой, левой она поддерживает одежду на груди. Наброшенные на голову ткани обрамляют ее миловидное лицо. Скульптор явно ориентировался на женские статуи неоаттической школы, когда создавал образ Юлии. Гармоничное расположение складок подчеркивает стройность ее фигуры.

На втором плане между Агриппой и Юлией молодой мужчина в венке склоняется к маленькому Гаю Цезарю и кладет руку ему на голову. За ним виднеется еще один, также в венке, поворот лица которого влево должен бы, очевидно, напомнить зрителю направление шествия.

Справа от Юлии стоит Тиберий, вполоборота повернувшийся к зрителю, но лицом обращенный к Августу.

Стремясь разнообразить композицию, скульптор варьировал положения рук: у Юлии они скрыты в складках одежд, у Агриппы — полуобнажены и опущены вдоль тела, у Тиберия — согнуты в локтях и прижаты к груди. С помощью этих, на первый взгляд, незначительных изобразительных средств создана гармоничная последовательность ритмических повторов. Постепенными движениями рук — от опущенной руки Агриппы до прижатой к груди кисти Тиберия — легкими нюансированными поворотами торсов и наклонами голов искусный ваятель добился как бы приглушенного звучания пластических форм, соответствующего торжественности церемонии.

Обращавшиеся к традициям классики мастера позднего эллинизма были виртуозами в пластической моделировке. К их числу принадлежал, возможно, и создатель рельефов Алтаря Мира, сумевший передать напряженные и импульсивные чувства своего времени во внешне спокойных пластических формах. Во внутренне противоречивых образах неоаттической школы, в так называемых кампанских рельефах и других памятниках позднеэллинистического и раннеимперского классицизма под маской гармонических форм всегда скрывались трепет подданных перед повелителем, тревожность атмосферы. Угадываются они и в рельефах Алтаря Мира.

За Тиберием на переднем плане южного фриза следуют знатные семьи Друза и Домиция Агенобарба. Впереди жены с детьми, за ними главы родов, мужчины. Жена Друза — Антония Младшая, дочь Антония и Октавии, изображена повернувшейся к мужу. Ее правая, согнутая в локте рука лежит в складке тоги, левой она держит за руку, наверное, самого маленького участника процессии Германика, облаченного в тогу, доходящую до земли. Друз показан в профиль, в венке, внимательно смотрящим на жену. Пожалуй, лишь его фигура исполнена строго в профиль, в то время как остальные слегка повернуты к зрителю.

Головы персонажей второго плана южного фриза, в частности увенчанная лавром голова мужчины, стоящего перед Антонией Младшей, изваяны в более низком рельефе, чем передние. Отдельные образы второго и третьего планов исключительны по пластической красоте. Их лица — профильные и анфас — слиты с фоном и кажутся выплывающими из как будто потерявшей каменную плотность стены, уподобившейся густому туману, то скрывающему, то показывающему участвующих в процессии людей. Подобное отношение скульптора к фону, заметное прежде всего в легких контурах фигур второго плана, составляет совершенно исключительное качество рельефов ранней империи. В них, несмотря на всю четкость и порой даже резкость образов переднего плана, никогда не утрачивается ощущение глубинности фона и пространства, в котором пребывают персонажи задних планов. Над плечом Антонии Младшей показано лицо женщины анфас с наброшенной на голову тогой. Ее черты почти слиты с фоном и пластически проработаны менее отчетливо и резко, чем у соседних с ней людей, но именно с помощью такого приема скульптор добивается ощущения

Рельеф с процессией. Мрамор.Рим

тающих в окружающем пространстве форм. Кажется, что лицо этой женщины выполнено не в твердом камне, а в нежной, поддающейся легкому нажиму пальцев глине.

За Друзами шествует семья Домиция Агенобарба с выступающей впереди Антонией Старшей (женой Агенобарба). Мастер высекает ее лицо на фоне плиты четким прекрасным профилем, но фигуру показывает слегка повернувшейся на зрителя в три четверти. Будто пребывая в меланхолическом забытьи, она, инстинктивно оберегая детей, касается правой рукой плеча маленького Домиция, который, как и Германик, одет в широкую и длинную тогу и несет на голове венок. Мальчик оборачивается назад и разговаривает с маленькой Домицией, смотрящей на него сверху вниз с улыбкой. За ними идет Домиций Агенобарб с согнутой в локте и чуть приподнятой правой рукой. Его лицо, в трехчетвертном повороте, слегка склонено, как бы в восторге от совершающихся событий.

Скульпторы времени Августа любили изображать на лицах своих персонажей настроение возвышенной радости от созерцания великого и прекрасного. Именно отсюда берут свое начало подобные позы и наклоны голов у скульпторов европейского классицизма XVIII — начала XIX в. Очень выразителен в этой замыкающей южный фриз группе профиль пожилого мужчины в венке. Он виден на втором плане перед Домицием Агенобарбом. Лицо его исполнено внутренней собранности, интеллекта, силы воли. Естественность и простота его лица контрастирует с восторженно-благоговейными лицами остальных участников торжественной церемонии.

Рельеф с Алтаря Мира. Мрамор.Париж. Лувр

Южный фриз Алтаря Мира — исключительный памятник портретного искусства ранней Римской империи. Исторические персонажи представлены хотя и в обстановке официального церемониала, но все же в кругу семьи, с женами и детьми, возможно, с воспитателями детей, знаменитыми учеными и поэтами. Значение этого чрезвычайно выразительного памятника настолько же велико в художественном отношении, насколько и в историческом.

Рельефы северного фриза Алтаря Мира, расположенные, как отмечалось, с теневой его стороны, изображали шествие сенаторов. Уже ко времени Суллы, то есть к 1-й половине I в. до н. э., число сенаторов достигало 600. Несомненно, все они не могли быть представлены на фризе, так что предпочтение оказывалось лишь самым старейшим и влиятельным. Как и на южном фризе, скульптор изобразил шествие в двух планах, а в некоторых местах и в трех. Так что за передними фигурами виднеются головы и ноги людей второго и третьего рядов.

Большинство голов сенаторов переднего ряда были отбиты в более поздние времена и реставрированы в XVI в. В лучшей сохранности дошли

Деталь рельефов с процессией (портрет)

до нас изображения фигур, но и они нередко довольно сильно повреждены. Облаченные в длинные тоги знатные римляне следуют один за другим тесной процессией, несут ларцы, небольшие кувшины. Как и на южном фризе, это не шествие, а скорее медленное продвижение в одну сторону, почти торжественное представление. Скульптор и здесь, чтобы избежать однообразия, варьирует расположение рук сенаторов: он показывает их свободно опущенными, держащими жертвенные сосуды, согнутыми в локтях, лежащими в складках тоги, несущими ларцы. Фигуры большинства сенаторов в легком развороте, некоторые в профиль, иные, правда редко, обращены грудью к зрителю, но с повернутым в сторону лицом; головы сенаторов украшены венками.

На хранящемся в Лувре фрагменте северного рельефа Алтаря Мира с изображением направлявшихся к алтарю сенаторов лишь у одного, идущего во втором ряду, не отбита голова. Лицо римлянина с тонкими чертами, чуть склоненное вниз, не лишено благородства и волевых черт. В нем угадываются переживания участника суровых гражданских войн поздней республики и свидетеля выдвижения Августа (Октавиана). Обращает внимание умение скульптора пластически совершенно передать духовный мир человека. В характере образа — в чертах лица, манере движения — нашла отражение царившая при дворе Августа атмосфера раннеимператорского Рима с ее настороженной сдержанностью и льстивой учтивостью. В подобных художественных образах истинные чувства людей той поры воплощены лучше, чем в обычно лживых панегириках и восхвалениях времени правления миротворца.

Если окраска образов даже второго ряда в рельефе южного фриза подчеркнуто классицистическая, с наигранной, несколько льстивой восторженностью, то в персонажах северного фриза больше естественности и простоты. Возможно, скульптор чувствовал себя при исполнении этой стороны менее скованно, чем при создании портретов императора и его родственников. Правда, в лицах и позах первого ряда сенаторов

еще звучит внешняя, неискренняя, заданная заказчиками нота. С однообразием и настойчивостью показаны умудренность и мужество могучих вершителей судеб ранней империи. Лишь в таких образах второго ряда, как сенатор из луврского фрагмента, нашли свое проявление правдивые чувства мастера.

В фигурах и наклонах голов пожилых сенаторов тонко переданы различные оттенки настроений. Полные сил молодые мужчины показаны собранными и уверенными; исполнены грации, изящества и большого достоинства женщины; привлекает внимание изображение непринужденности поведения детей разных возрастов.

Исполнение северного фриза, как и южного, безупречно. Пластически красиво драпируют гармонично расположенные складки тоги фигуру женщины первого ряда. В идущих рядом с ней детях мастер воплотил и непосредственность движения маленького мальчика, запрокинувшего личико и восторженно смотрящего вверх, и сдержанность наклонившего голову вниз более старшего, старающегося держаться в состоянии той же торжественной настроенности, что и взрослые. Как и на южном фризе, скульптор обыгрывает здесь богатые соотношения драпировок и складок, движений рук, то скрытых тканями, то обнаженных. Пластика их обогащена еще и тем, что многие участники шествия, женщины и дети, несут в руках ветки лавра.

Нетрудно заметить в художественных образах северного и южного фризов две довольно ясно звучащие темы: одна — официальная, не вполне искренняя, призванная утвердить идеалы, необходимые правителю ранней Римской империи, Августу, и вторая — сильно приглушенная, но все же ощутимая, более правдиво передающая настроения людей, позволяющая почувствовать настороженность и замкнутость человека того времени, скрытые официальными формами искусства классицизма.

Скульптурный декор ограды Алтаря Мира внутри был не так роскошен и обилен. Внутренняя поверхность стен имела, как и внешняя, нижний и верхний ярусы. Снаружи и внутри ярусы также разделяли полосы орнаментального узора. Нижнюю часть стены составляли вертикальные панели в виде ограды, в верхней же размещались крупные гирлянды, подвешенные к изображениям бычьих черепов (букраниев). Поверхность стены оживляли развевающиеся ленты, а между букраниями, в местах наибольшего провисания гирлянд, .помещались рельефные жертвенные чаши. Дверные проемы обрамляли пилястры с коринфскими капителями.

Алтарь, для которого создавалась богато украшенная парадная ограда, помещался внутри нее на некотором возвышении. Три ступени служили своеобразным постаментом для жертвенника, внешней композицией напоминающего эллинистические алтари Малой Азии. По внешней поверхности цоколя, имевшего, подобно алтарю Зевса в Пергаме, П-образную форму, шел фриз с изображением аллегорических фигур, прославлявших Мир. Как и в греческих алтарях, пятиступенная лестница между торцами цоколя вела к месту, где совершалось заклание животных. Верхняя часть алтаря несла пластический декор, а боковые стороны завершались сильно изогнутыми волютами, которые своими

Дата добавления: 2016-08-07; просмотров: 954;