СКУЛЬПТУРНЫЙ ПОРТРЕТ 3 страница

У Светония можно узнать, и в честь, каких событий создавались храмы при Августе. *Храм Юпитеру Громовержцу он посвятил в память своего избавления от опасности, когда в кантабрском походе во время ночного марша молния ударила совсем рядом с его носилками и убила раба, шедшего впереди с факелом». Пишет Светоний и о храмах, возведенных в годы Августа богатыми римлянами: «Многие лица построили в то время множество зданий; так, Марций Филипп построил храм Геркулеса Мусагета, Люций Корнифиций — храм Дианы, ...Мунаций Планк — храм Сатурна». Однако других более или менее подробных сведений об этих зданиях у нас нет.

Из культовых построек на римском Форуме имелся еще дошедший до нашего времени тремя своими колоннами храм Диоскуров. Римляне поклонялись Кастору и Поллуксу, которые, согласно легенде, помогли им в битве при Регильском озере в 499 г. до н. э. По преданию, во время

1 Гаруспики — жрецы, гадавшие по внутренностям жертвенных животных и толко-

вавшие явления природы.

2 Декурия — группа из десяти человек.

Колонны храма Диоскуров. Рим

сражения два неожиданно появившихся всадника Диоскуры — воодушевили римлян к победе, а затем, после боя, многие видели, как они поили коней в источнике Ютурны и затем исчезли. Сын победителя при Регильском озере Постумнус Альбиус Регильский освятил в 484 г. до н. э. храм Диоскурам, построенный на том месте, где находятся сейчас руины более позднего храма. Эти два персонажа уже в древние времена были героизированы римлянами, очевидно, не без влияния греков, живших на юге Апеннинского полуострова. Найденная в небольшом городке Лациума Лавинио табличка конца VI в. до н. э. с посвящением Кастору и Поллуксу убеждает во влиянии на римлян уже в этот ранний период эллинских религий, мифов и, надо думать, культуры. Диоскуры были к тому же покровителями греческой аристократии в Таренте, и в Риме их особенно почитали знатные и богатые граждане (нобили).

Храм Диоскуров реставрировал в конце II в. до н. э. консул Цецилий Метелл Далматик, а затем еще и Веррес, известный по нападкам на него Цицерона. Пожар 12 г. до н. э. разрушил храм, но в годы правления Августа его восстановил Тиберий и освятил в 6 г. н. э. К этому времени и относятся, очевидно, три прекрасные колонны, возвышающиеся сейчас на римском Форуме. Передняя часть монументального постамента храма Диоскуров украшалась носами захваченных вражеских кораблей и служила одной из трех трибун для выступлений ораторов законодательного народного собрания. Около храма находилась пала-

та мер и весов, хранились сокровища богатых римлян. В небольших помещениях подиума совершались банковские сделки. Сосредоточение около римского храма общественных организаций — религиозных, политических, финансовых, административных — происходило, надо думать, не без воздействия эллинистических обычаев. Близ малоазийских и египетских храмов и культовых святынь всегда располагалось много деловых государственных учреждений.

По мнению Д. Тонетти храм представлял собой поднятый на крупный (30X50 м) подиум периптер (окруженный со всех сторон колоннами). Типом и планом он несколько напоминает храм Марса Ультора, отличаясь лишь характером интерьера, не имевшего колоннады и абсиды, а также большим числом колонн — по восьми на торцовых и по одиннадцати на боковых сторонах. От восточной части сохранились стоящие сейчас три колонны. Крупный и глубокий портик перед входом в храм, как было типично тогда для римской архитектуры, выдвигался далеко вперед, охватывая широкую 11-ступенную лестницу боковыми выступами. На них стояли статуи Кастора и Поллукса с конями.

Достаточно сравнить реконструкции храмов Диоскуров и Юлия, чтобы ясно представить себе эволюцию римских архитектурных форм от республики к ранней империи.

Красивые коринфские колонны (высота —12,5 м) поддерживают часть перекрытия здания — антаблемента с хорошо сохранившимися плитами сильно выступающего карниза. В этих трех высеченных из паросского мрамора колоннах чувствуется стремление зодчего сочетать греческие черты с римскими. Воспринятые от греческого эллинистического искусства торжественность и величественность гордо возносящихся кверху каннелированных стволов, сочность аканфовых капителей, богатая профилировка карниза — все соответствует здесь стилю архитектурных форм августовского классицизма, прославлявшего мощь Римской империи.

Отдельные детали ордера храма Диоскуров могли возникнуть только на римской почве и именно в годы Августа, когда аллегория и иносказание получили широкое распространение в образах искусства. Так, например, в коринфских его капителях средние завитки переплетаются друг с другом, символизируя, очевидно, тесную дружбу братьев-близнецов Кастора и Поллукса.

Декоративность форм в храме Диоскуров нарастает, проявляясь не только в сочности сильно выступающих листьев аканфа в капителях колонн, но и в богатой орнаментике углублений (кессонов), украшающих плиты антаблемента. Однако архитектура еще не утратила и четкой конструктивности, присущей римским постройкам республиканского времени, лишь постепенно уступавшей место в годы Флавиев заглушавшему тектонику пышному декору.

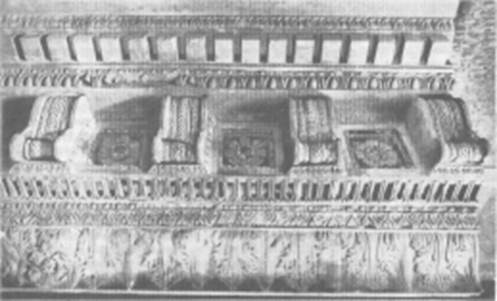

Стремление зодчих, несмотря на тяготение к декоративности, сохранить ощущение конструктивности особенно ярко выразилось в дошедшем до нас карнизе храма Конкордии (Согласия), стоявшего на римском Форуме близ огромного здания государственного архива — Табулария.

Карниз храма Конкордии. Рим

Построенный около 367 г. до н. э. в ознаменование окончания борьбы

и достижения согласия между патрициями и плебеями, о чем и говорит его название, храм этот в 121 г. до н. э. реставрировался и перестраивался Тиберием при правлении Августа между 7 г. до н. э. и 10 г. н. э. К необычному по плану основному помещению храма, вытянутого не в глубину, а в ширину, вел портик с шестью колоннами. В храме хранились, как рассказывает Плиний Старший, произведения искусства, особенно эллинистической скульптуры. Здесь выступал Цицерон с речами против Катилины. Заседавший в этом храме сенат приговорил к смерти начальника преторианской гвардии (охранников) Тиберия за организацию дворцового заговора против императора.

Деталью храма Конкордии, свидетельствующей о все возраставшем стремлении мастеров эпохи Августа к декоративности архитектуры, является капитель коринфской колонны из интерьера. В верхней ее части символом мира и единения показаны парные барашки, искусно вкомпонованные в объем капители и возвышающиеся над листьями аканфа.

Другая сохранившаяся часть храма Конкордии — упомянутый выше карниз. Модульоны, будто изгибающиеся под выносной плитой карниза, уверенно и спокойно несут ее тяжесть. Их усилия чувствуются несмотря на то, что вся поверхность карниза покрыта богатым декором, а сами модульоны испещрены изящной резьбой. Красивы гибкие листья сочного аканфа в верхней части карниза; светотеневые контрасты орнаментальных поверхностей ов, киматия, жемчужника оживляют карниз. В не очень глубоких кессонах расцветают восьмилепестковые цветы.

Но конструктивность, сохранившаяся еще от республиканского ощущения форм, проглядывает сквозь этот нарядный убор. Четкости мерного ритма модульонов вторят более часто поставленные зубчики карниза. Здесь они крупные; их звучание уверенное и решительное; они воплощают принципы конструктивности рядом с живыми и свободными формами остального декоративного убранства — орнаментами и архитектурной резьбой.

При строительстве храмов в период августовского классицизма зодчие ориентировались на образцы, которые давали им большие эллинистические города. Архитекторы, работавшие в Риме, надо думать, не только преклонялись перед памятниками, которым они в какой-то мере подражали, но порой и противопоставляли иноземным формам свое понимание архитектурного образа, римское отношение к объемам, формам, декору и конструкции.

Мастера же, строившие храмы в других городах ранней империи, воспринимали эллинистические традиции нередко прошедшими через художественную переработку столичными зодчими. Однако и они вносили в архитектуру нечто особенное, присущее вкусам местного населения.

При строительстве провинциальных храмов использовался преимущественно коринфский ордер. Колонны, как и в храме Марса Ультора, возводились высокими, на крупных профилированных базах. Храм Минервы, поставленный в Ассизиуме (современный Ассизи),— пример торжественной августовской архитектуры не столичного типа. До сих пор высятся великолепные шесть коринфских колонн фасада с пышными красивыми капителями. По высоте (15 м) они близки колоннам храма Марса Ультора. Характер глубоких каннелюр, сочность украшающих капители листьев аканфа, сложная профилировка баз свойственны архитектуре времени Августа с ее особенной мажорностью настроения. Трехчастный архитрав, неширокий фриз и довольно плоский фронтон с зубчиками карниза, исполненные тщательно, с изящной отделкой форм, венчают здание.

Исследование отверстий на плитах фриза, оставшихся от прикрепления бронзовых букв, помогли восстановить посвятительную надпись братьев Цезиев. Особенности архитектуры, возможно, вызваны рельефом участка, на котором воздвигли храм, и объясняются возвышением перед глубокой низиной, где находился форум Ассизиума. Руины его сейчас вскрыты под современной площадью на глубине 3 м. Очевидно, при таком рельефе не оставалось места для парадной лестницы перед портиком и зодчему пришлось сблизить колонны с лестницей и даже расположить ее между отдельными постаментами колонн, что придало храму особенное, не встречающееся в столичной архитектуре своеобразие. Колонны кажутся еще более высокими, так как к их размерам прибавляется высота постаментов и лестницы. Человек, входящий по ступеням, чувствует рядом огромные стволы колонн, которые как бы вместе с ним восходят по этим же ступеням. Так архитектор нашел решение возникшей перед ним трудной задачи.

В годы правления Августа интенсивное строительство развертывалось в провинциальных городах, расположенных севернее Рима. В истринском городе Пола (теперь Пула — в Югославии) между 2

и 14 гг. н. э. построили храм Августа, стоявший, как храм Марса Ультора в Риме и Минервы в Ассизи, на городском форуме. Четырехколонный портик его имеет еще две колонны в глубине. Чем дальше от столицы, тем сдержаннее зодчие в выражении торжественности архитектурных форм. Четырехколонный портик в Пола несомненно менее величав, чем шестиколонный в Ассизи и тем более восьмиколонный в Риме: Да и размеры храма в Пола небольшие — 18X8 м. Однако подиум — не такой высокий, как в храме Марса Мстителя, и лестница, ведущая ко входу,— достаточно величественны. Как и в других постройках времени Августа, здесь имеются выступы по бокам лестницы, на которых, по-видимому, стояли статуи. Красивы в Пола и коринфские колонны, высокие, с сочными капителями. Богато декорирован храм и растительными орнаментами.

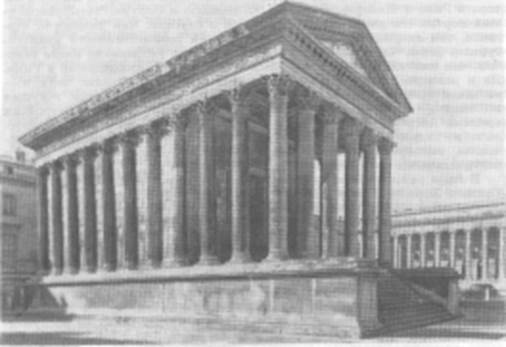

В годы ранней империи много работали зодчие римской провинции Галлии. Хорошо сохранившийся храм августовских лет в городе Ниме, называемый иногда Мэзон Каррэ или Прямоугольный дом, дошел до нас почти в первоначальном состоянии. Расположенный на форуме Нима Мэзон Каррэ составлял центр торжественного парадного ансамбля. Его охватывали покоями, обходя с трех сторон, красивые портики, более низкие, чем храм, поднятый на высокий подиум и возвышавшийся своим красивым фронтоном над их двускатными перекрытиями.

Храм в Ниме — типичное для августовской архитектуры сооружение, повторявшее распространенный тип республиканских храмов — псевдопериптер. Сравнение храма в Ниме с прямоугольным республиканским храмом на Бычьем форуме (также псевдопериптером) дает возможность представить отдельные этапы развития римской архитектуры от республики к ранней империи. Как и храм на Бычьем форуме, храм в Ниме поднят на подиум, но более высокий, имеющий четче и резче оформленные профили крупной базы и выступающего карниза. Если в республиканском храме на фасаде было четыре колонны, то здесь их уже шесть. Широкий фасад делает сооружение более представительным и парадным. Увеличилось и число колонн на боковых сторонах храма: вместо семи в республиканском здании, их стало одиннадцать. Торжественность и великолепие постройке придает также использование вместо ионического ордера коринфского с пышными формами аканфовых капителей. Большое внимание уделял создатель Мэзон Каррэ декору. Красивые нитки жемчужника делят архитрав на три полосы, сочный орнамент ов отделяет архитрав от фриза. К тому же фриз здесь не гладкий, как в республиканском храме, но покрыт красиво лежащими на поверхности фона растительными орнаментами — гибкими извивающимися побегами растений, шестилепестковыми цветами. Украшен и карниз с кессонами на выносной плите. Несмотря на богатый декор храма в Ниме, в его формах не исчезает, однако, ощущение конструктивности элементов. Декоративность сооружений архитекторов ранней империи заметна лишь при сравнении с республиканскими. Рядом же с более поздними флавиевскими зданиями облик августовских сооружений кажется сдержанным и уравновешенным.

Мэзон Каррэ, занимающий в плане пространство 26X13 м, значительно крупнее храма в Пола. Но рядом со столичным храмом Марса

Храм Мэзон Каррэ в Ниме.Франция

Ультора он покажется маленьким, если вспомнить, что размеры фасада восьмиколонного портика храма на форуме Августа 35 м. Да и высота колонны храма в Ниме не 15 м, как в Риме, а 7 м. Сохранение псевдопериптера, формы, присущей республиканской архитектуре, убеждает в приверженности провинциальных зодчих старым, традиционным принципам. Реже, чем столичные, они вводили и эллинистические элементы, старались подчеркнуть в своих постройках местные стилевые черты, пойти навстречу вкусам и манерам, распространенным в их области. Часто согласовывалось это и с их практическими возможностями и выражалось прежде всего в том, что они использовали имевшиеся поблизости строительные материалы. Так, храм в Ниме сложен из блоков розоватого известняка, добывавшегося в окрестностях города. Все в сооружении исполнено изящества и красоты.

В художественных формах ранней Римской империи, в частности в архитектурных образах, получил отражение тот же процесс постепенного изменения мировоззрения человека, что и в философии, религии, поэзии. Простота и непритязательность быта республиканских римлян сменялись изяществом в нарядах, манер общения друг с другом, стремлением к украшениям во всем, начиная от одежды и кончая характером декора архитектурных памятников. На смену сдержанности и суровости, соответствовавших идеалам строгой гражданственности,

приходила изысканность в выражениях и галантность поведения подданного империи. Архитектурным деталям августовских построек созвучны прекрасные строфы поэтов «золотого века» римской литературы. Узоры на фризе Мэзон Каррэ близки рельефам на плитах Алтаря Мира или на поверхности серебряного кратера из Гильдесгейма. В держанной величественности архитектурного образа храма в Ниме воплощены те же чувства, какие пронизывали пластические объемы скульптурных портретов времени Августа — таких, к примеру, как статуя принцепса из Прима Порта.

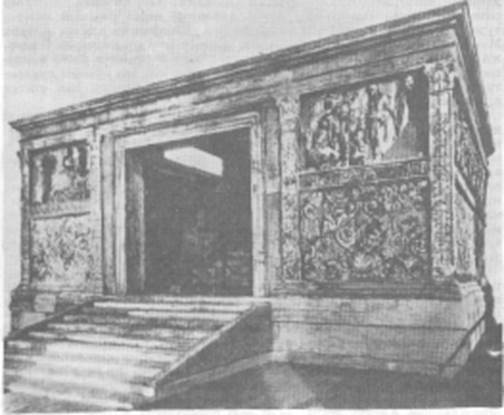

Среди алтарей, во множестве создававшихся в годы ранней Римской империи, одним из самых значительных был несомненно Алтарь Мира, водруженный в ознаменование окончания гражданских войн и установления мира. Памятник прославлял принцепса как миротворца, принесшего долгожданный покой римлянам. Об этом произведении сообщали древние авторы, изображения Алтаря Мира помещали на монетах. Первые же следы его, не зная еще, что это Алтарь Мира, обнаружили в 1568 г., когда под дворцом Перетти нашли остатки древней постройки, выложенной из крупных блоков. В 1859 г. там же открыли рельефы, украшавшие его стены, и лишь в 1879 г. отождествили эти руины с Алтарем Мира.

Освященный в 9 г. до н. э., Алтарь Мира (11,65X10,63 м) находился у начала Фламиниевой дороги. Участок, на котором он стоял, свидетельствует о внушительных размерах жертвенника. Входы к нему вели с запада на восток. Алтарь представлял собой массивное П-образное в плане сооружение, поднятое на высокий постамент, с лестницами (особенно торжественной с запада, куда были направлены боковые крылья, и с других трех сторон). Всем обликом святыня напоминала Алтарь Зевса в Пергаме. Однако строители и здесь ввели в характер сооружения свою римскую ноту. Они оградили жертвенник высокой стеной со сквозными проходами лишь с востока и запада. Стены, ограждавшие Алтарь Мира, да и всю поверхность алтаря, украшали рельефы, прославлявшие в аллегорической форме деяния Августа1.

В годы поздней республики и ранней Римской империи под влиянием добившейся верховной власти знати, которая стремилась возвыситься над основной массой населения, начали возникать памятники, в которых эти чувства находили свое архитектурное выражение. Отсюда и изменения функции форумов, которые из преимущественно торговых центров стали, скорее, церемониальными, связанными с прославлением императора. Широкое распространение в годы ранней империи получили и другие мемориалы — в частности, триумфальные арки. Возможно, данный тип сооружений возник уже в эпоху поздней республики, хотя монументальных арок того времени очень немного. Отметим, что такого рода постройки составляют особенность римской архитектуры, хотя древние греки и многие восточные народы порой не менее пышно и торжественно отмечали свои победы над врагами и возводили мемориальные памятники,

Не исключено, что создание триумфальной арки связано с много-

Более подробно см. в главе «Рельефы».

Алтарь Мира. Реконструкция

численными победами римлян, в первую очередь над самым сильным их противником на Апеннинском полуострове — этрусками. Действительно, овладение этрусским городом означало в первую очередь прорыв римских легионов через ворота в крепостных стенах. У всех этрусских городов ворота имели вид арки, как свидетельствуют хорошо сохранившиеся ворота Перуджи, Вольтерры, Новых Фалерий и других этрусских городов. Римские войска, покидавшие города с победой, через эти же ворота проводили пленных, провозили награбленные сокровища, проносили захваченные в бою вражеские штандарты и знамена. Не исключено, что, возвращаясь в Рим, они воспроизводили приятный и значительный для них эпизод, строя нечто вроде подобия ворот вражеского города с самым характерным их признаком — аркой. Не случайно возник и обычай устанавливать на арке, как на своеобразном постаменте, статуи военачальников-победителей, изображая фигуры, какие в жизни воины могли видеть на стенах вражеского города. Арка становилась символом победы над врагом, над его крепостной стеной, на

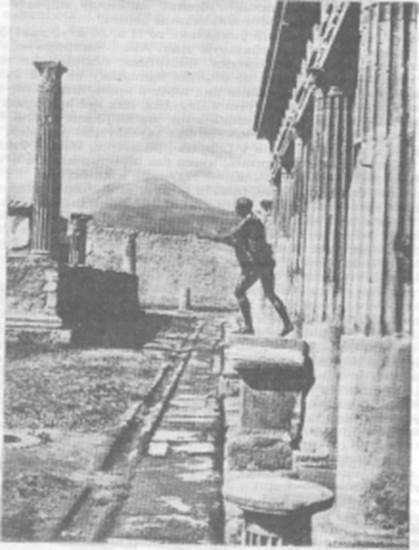

Форум вПомпеях

которой отныне стоял римский полководец, а в ворота мог пройти каждый легионер. Первые арки не сохранились, так как, по-видимому, делались из дерева. В годы ранней империи этот республиканский обычай получил развитие в монументальных формах и до некоторой степени смягчил слишком сильное и заметное проникновение в римскую архитектуру элементов греческого зодчества.

Сходство с внешним видом этрусских ворот в крепостных стенах выступает в ранних памятниках времени Августа — римских триумфаль-

ных арках в Фано и Римини — городах на берегу Адриатического моря, к которым из Рима вела Фламиниева дорога.

Фано — город, основанный римлянами во II в. до н. э., имел форум, театр, термы, храмы, триумфальную арку. Арку, выстроенную из песчаника и облицованную плитами травертина, благодарные жители Фано посвятили принцепсу, по обычаю, принятому по всей империи. По краям арки в Фано, имевшей вид ворот в крепостной стене, стояли башни типа башен ворот Августа в Перудже. Над ней проходила аркада, подобная аркаде ворот Марция в том же этрусском городе. Замковый (верхний, центральный) камень был скульптурно украшен, как и в этрусских воротах Марция в Перудже, Вольтерре, Новых Фалериях. Арка в Фано плохо сохранилась, много раз перестраивалась, и все же можно почувствовать в ней влияние этрусской архитектуры.

Римляне, строившие арку, решили сделать ее несколько отличной от этрусских крепостных ворот и по обе стороны соорудили еще два пролета, значительно ниже центрального. Подобные трехпролетные арки возникали, очевидно, в позднереспубликанское время и в годы Августа. Трехпролетная арка Августа стояла на римском Форуме, другая в Араузионе (современном Оранже, на юге Франции) также с более низкими, чем центральный, боковыми пролетами.

В отличие от арки в Фано, считающейся одной из самых ранних построек этого типа и точно не датирующейся, арка в Римини относится всеми исследователями к 27 г. до н. э. и связывается с окончанием реконструкции Фламиниевой дороги. Эффектный по своим архитектурным формам памятник — арка в Римини имеет широкий 9-метровый пролет. Она нарядна и изысканна, в меру украшена, в меру строга. Как и арка в Фано, она служила, возможно, воротами в крепостной стене, окружавшей город, и находилась на его южной окраине со стороны Рима. Важной функцией ранних триумфальных арок было их практическое использование. Лишь спустя много лет, в годы зрелой

|

Арка Августа на Римском форуме. Реконструкция

Арка в Римини. Италия

империи, арки превратились в украшавшие города чисто мемориальные памятники. Соединение в ранних арках мемориального смысла с утилитарным назначением как ворот соответствовало типичному для римлян стремлению к практицизму.

Арка в Римини свидетельствует о сложном переплетении в памятниках ранней империи различных стилей и методов. Нетрудно увидеть в этом сооружении римскую основу, заключающуюся в идее памятника — прославлении силы империи, подчинившей себе народы Средиземноморья и Европы. Система кладки крупных квадров травертина, ширина огромного пролета, почти 20-метровая высота монумента свойственны только римскому зодчеству с его размахом и любовью к постройкам внушительных размеров.

Кроме римских, в этом произведении есть и этрусские черты. Они дают о себе знать не только в использовании арки в качестве ворот, но и в декоре: скульптурные украшения помещены в тимпанах арки и на замковом камне свода, подобно тому, как это делалось в этрусских воротах. Даже неискушенный глаз отметит здесь сильное воздействие эллинского зодчества: красивые коринфские полуколонны с роскошными пышными капителями, эффектный фронтон над проезжей частью заставляют вспомнить о великолепии форм греческой архитектуры эпохи эллинизма. Зубцы, которые виднеются сейчас над аркой,— следы поздних средневековых перестроек стены и ворот.

Римляне всегда умело использовали архитектурные формы других народов, в особенности этрусков и греков. Торжественная мощь коринфских колонн хорошо отвечала идеям могучей, ощущавшей свои силы молодой империи. Римские принципы еще более наглядно и четко выражены в сюжетных и фигурных скульптурных украшениях тимпана и замкового камня арки. В арке два фасада. Обращенный к городу украшен в тимпанах медальонами с головами Нептуна и Минервы. Со стороны внешней, встречавшей прибывавших из столицы римлян,— в медальонах показаны Юпитер и Аполлон. В замковом камне изображена голова быка — знак римской колонии, в которую превратились город и прилегавшая к нему местность.

Незадолго до воздвижения арки в Римини, очевидно, около 30 г. до н. э., в римской провинции Истрии, в городе Пола была поставлена арка, сохранившаяся до нашего времени в очень хорошем состоянии. Надпись на арке сообщает, что сооружена она римской гражданкой Сальвией Постумой из рода Сергиев в память родственников — мужа, сына и зятя — важных чиновников города. Арка в Пола, ранний памятник этого типа, возникший, как и арка в Римини, на рубеже республики и империи, свидетельствует, что уже в конце поздней республики — начале империи тип триумфальной арки в римском зодчестве вполне сформировался.

Примечателен и факт установки арки в Пола частным лицом. Сальвия Постума принадлежала к очень богатым и влиятельным гражданам, так как получить разрешение на постройку подобного монумента с посвящением его хотя и знатным горожанам было, конечно, нелегко и возможно лишь в условиях поздней республики или ранней империи в далеких от Рима районах. Уже через несколько лет

такого рода памятники чаще всего будут связываться только с именем императора. Рельефы, украшавшие арку в Пола, позволяют думать, что памятник посвящался погибшим родственникам. Расположение арки рядом с римским некрополем также убеждает в погребальном ее назначении.

Размеры арки в Пола небольшие: высота около 8 м, ширина пролета — 4,5 м, так что она меньше арки в Римини. Камерность сооружения в Пола связана и с назначением его как надгробно-мемориального монумента, и с частным характером посвящения, и с позднереспубликанским его происхождением. Размеры всех дошедших до нашего времени триумфальных арок ранней, а затем зрелой и поздней империи значительно больше. Даже рядом с провинциальными арками в Аосте и Сузе арка в Пола покажется маленькой.

При небольших размерах арка в Пола богато декорирована, и в архитектурно-пластическом отношении поверхность ее фасадов отличается динамичностью и нарядностью, напоминая пышность эллинистических монументов. Не исключено, что над этим римским по всей своей сущности памятником работал греческий мастер, хорошо чувствовавший выразительную напряженность его опор, несущих тяжелое перекрытие. Коринфские полуколонны, хотя и выполняют декоративную роль, кажутся здесь несущими антаблемент — настолько выразительны их крупные капители и стройные каннелюры. Мотив сдвоенности украшавших арку полуколонн также взят архитектором из эллинистического зодчества, как и декоративно, специально изломанный (раскрепованный) антаблемент и аттик с посвятительной надписью.

В динамичности и пространственной объемности фасадных форм арок много общего с живописными образами второго помпеянского стиля. Скульптор не вводил в арку Пола рельефов с сюжетно-повествовательными композициями, как это сделает несколько лет спустя мастер арки в Сузе, но широко использовал растительный декор и аллегорию. В тимпанах арки Пола размещены летящие богини Победы — Виктории, на фризе — часто изображавшиеся на надгробных памятниках амуры, несущие гирлянды. Поддерживающие лицевую и нижнюю части арки (архивольт), пилястры и панели устоев в пролете арки украшены сложной декоративно-орнаментальной вязью в виде извивающихся побегов растений. Все изящно, все проникнуто ощущением камерности и изысканности форм, отвечавших эллинистическим образцам, которым стремились подражать римляне в годы ранней империи.

Идеи прославления молодой империи и возросшее в годы Августа стремление увековечить славу принцепса вызвали строительство триумфальных арок во всех городах Апеннинского полуострова, начиная от столицы и кончая маленькими провинциальными поселениями римского типа. Характер этих монументов свидетельствует о разнообразии стилевых манер и художественных вкусов, существовавших в различных областях уже обширного по территории государства.

Арка в Аосте, небольшом, лежащем в альпийской долине городке на севере Апеннинского полуострова, совершенно не похожа на арку в Римини. Насколько нарядная, праздничная по богатству декора архитектура арки в Римини соответствует залитому солнцем городку на

Арка в Аосте.Италия

берегу Адриатического моря, настолько арка в Аосте отвечает своим обликом окружающей ее природе со снеговыми вершинами, скалистыми кручами обступивших ее гор, красивому, но суровому альпийскому пейзажу.

В облике арки в Аосте нет черт, сближающих ее, как арку в Римини, с памятниками этрусского зодчества. Этруски, с которыми были хорошо знакомы жители Римини, не добирались до территории полудиких, покоренных позднее римлянами альпийских племен. Чуждая этрусскому зодчеству арка в Аосте суровостью форм ближе другим постройкам северных римских провинций.

Нет в монументе Аосты напоминающих этрусские скульптурных украшений, как в арках Фано и Римини. Исчезло и уподобление воротам в крепостной стене: это отдельное, самостоятельное сооружение — в полном смысле слова мемориальный памятник, поставленный в честь Августа. Арка строилась одновременно с закладкой города римскими легионерами в 25 г. до н. э., с воздвижением крепостных стен, сооружением театра и амфитеатра. Поэтому в ней сильнее, чем в Римини, проявились чисто римские черты.

Убедительным доказательством того, что арка в Аосте не служила воротами крепостной стены, которая могла проходить где-то побли-

зости, является украшение торцов арки полуколоннами, предназначенными для обзора уже в древности. Арка сохранилась хорошо, не дошел лишь аттик, размерами, если судить по монолитности устоев, довольно крупный. Высотой 11,50 м, с пролетом 8,89 м, она выстроена из темно-серого песчаника, который разрушают ежегодно стекающие с крыши арки тающие снега, так что многовековой весенней капелью в каменном постаменте сооружения образованы глубокие вымоины.

Дата добавления: 2016-08-07; просмотров: 972;