Концентрация растворенных веществ в среде 5 страница

1,еп1егосо1Шса — паразит диких и домашних животных (свиней, коров, кур, индюков и др.). Пищевые продукты инфицируются первично (мясо, молоко от больных животных) и вторично — грызунами, загрязненной водой, с оборудования.

Заболевание протекает как инфекция или как пищевое

отравление.

Листериоз. Листерии были открыты в 1926 г. Название

рода Ьл81епа было дано в-честь Листера. Первая массовая вспышка листериоза за последние десятилетия была отмечена в Канаде в 1981 г.; из 41 случая заболевания 17 окончились летальным исходом.

Заболевания, передающиеся через пищевые продукты 1Я.Ч

Установлено существование 7 различных видов Ыз1епа, из которых Ыз1епа топосу1о§епез — основной возбудитель тяжелых заболеваний человека и очень редко — Измена зееИ^еп.

Листерии — мелкие аэробные полиморфные палочки (иногда овоидной или кокковидной формы), подвижные, грам-положительные, спор и капсул не образуют. Температурный диапазон развития 2,5—60"С, оптимум — 30—37"С, могут размножаться при 0"С, не погибают при замораживании.

Листерии широко распространены в природе, наиболее часто встречаются в почве, воде, морских осадках, обладают высокой приспособляемостью к условиям окружающей среды. Листериоз встречается у домашних и диких животных. В том числе и промысловых, а также у птиц и грызунов.

Как показывает зарубежный опыт, источником заражения листериозом в первую очередь может стать продукция молочной и мясной промышленности, зафиксированы случаи листериоза, связанные с потреблением морепродуктов.

Так, в мороженых баранине листерии сохраняются в течение 20 дней, свинине — 14 мес., во льду — 5,5 мес., в крепких соленых растворах (содержащих 30% соли и температуре 4"С) — 2 мес.

При варке кусков баранины массой 1—2,5 кг, толщиной 8—10 см они погибают в течение 1 ч; в колбасе при варке батона диаметром 35—50 мм — 75 мин, а диаметром 65 мм — 90 мин,

Ингибируют рост 1л5(,епа топосу1;о@епе5 кислая среда с рН < 4,7, а также коптильная жидкость.

Ыс1епа топосу1о@епе5 выделена из многих других пищевых продуктов, в том числе из сырого молока, мороженого, мягкого сыра, рисового супа, мороженых и консервированных омаров, крабов, салатов, разнообразных холодных закусок.

Заболевание характеризуется сепсисом (острым и хроническим), явлениями менингоэнцефалита, который в большом проценте случаев приводит к смертельному исходу.

Глава 5. Патогенные микроорганизмы и пищевые заболевания

Наряду с тяжелыми клиническими проявлениями встречаются легкие формы болезни и бактерионосительство.

Пищевые интоксикации (токсикозы)

Заболевания вызывают токсины микроорганизмов; присутствие живых микробов не обязательно. Пищевые интоксикации бывают бактериальные и грибковые (микотокси-

козы).

Стафилококковые пищевые интоксикации. Они занимают одно из ведущих мест среди отравлений бактериальной природы.

Патогенные стафилококки — семейство Мктососсасеае,

род 51арЬу1ососси5, обитают на коже чеовека, в носоглотке и известны как возбудители гнойничковых и ряда других заболеваний. Они вырабатыают разные токсины. Род 81арпу1ососси5 включает несколко видов: пищевые отравления вызываются в основном 81;.аигеи8 (золотистым стафилококком). При размножении в пищевых продуктах он продуцирует энтеротоксин (кишечный яд), вызывающий отравление, и ряд ферментов. Среди них ведущее место занимает плазмокоагулаза — фермент, свертывающий плазму крови, поэтому патогенные стафилококки получили название коа-

гулазоположительных.

Золотистые стафилококки — грамположительные, факультативные анаэробы. Диапазон роста и токсинообразова-ния от 6 до 45"С, оптимум — 30—37"С. Интенсивно размножаются при комнатной температуре (18—20"С). Образуют пигмент — липохром золотистого цвета. Устойчивы к высушиванию, замораживанию, действию солнечного света и химических веществ. Могут развиваться в пищевых продуктах при концентрации ЫаС1 10—15% и высоком содержании сахара — до 50%. Прогревание при 70"С выдерживают в течение часа, при 80"С погибают через 20—40 мин. Имеются сведения (Г. Л. Носкова), что некоторые штаммы переносят нагревание до 100"С в течение получаса. Не растут при рН ниже 4,2—4,5. Описано шесть типов энтеротоксина.

Заболевания, передающиеся через пищевые продукты

Наиболее частой причиной пищевых интоксикаций считается энтеротоксин А, весьма устойчивый к нагреванию. Для его полного разрушения необходимо кипячение около 2 ч или 30-минутное прогревание при 120"С. Основным источником заражения пищевых продуктов энтеротоксигеннымп стафилококками служат люди, страдающие гнойничковыми заболеваниями кожи, или носители. Распространение возбудителя происходит воздушно-капельным, возлушно-пы-лсвым и контактным путями. Иногда энтертоксигенный стафилококк попадает в пищу от больных животных, например в молоко — от коров, страдающих стафилококковым воспалением вымени (маститом). При комнатной температуре токсины накапливаются в молоке, салатах уже через 6— 10 ч, а при 35—37"С — через 2—5 ч.

Причиной отравления могут послужить различные продукты (мясные, рыбные, кулинарные изделия, кондитерские, особенно с заварным кремом, сметана, творог и др.). Пищевые продукты, пораженные стафилококками, обычно не имеют внешних признаков порчи. Инкубационный период от 30 мин до 0 ч. Типичные симптомы: рвота, боли в области живота, сердечная слабость. Профилактика отравлений: отстранение от работы с пищевыми продуктами людей с гнойничковыми поражениями кожи, заболеваниями носоглотки и верхних дыхательных путей, создание условий, исключающих размножение стафилококков и накопление образуемых ими токсинов.

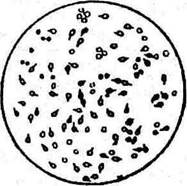

Ботулизм (от лат. Ьо1и1из — колбаса) — тяжелое пищевое отравление токсином С1оя<;пс1шт Ьо(иИпит. Это крупные, подвижные, грамположительные палочки, образующие субтерминально расположенные споры, превышающие поперечник клетки, что придает им вид теннисной ракетки (рис. 34). Клостридии ботулизма — строгие анаэробы, оптимальная температура роста 30—37"С. Не развиваются и не продуцируют токсин при рН ниже 4,0, при температуре ниже 4—5"С, содержании МаС1 б—10% (в зависимости от температуры). Вегетативные клетки погибают при 80"С через 30 мин; споры выдерживают кипячение до 6 ч, прогревание при 105"С — 1—2 ч, при 120"С — до 25 мин. В боль-

196 Глава 5. Патогенные микроорганизмы и пищевые заболевания

ших кусках мяса, в банках большой вместимости споры могут оставаться жизнеспособными и после автоклавирования. В замороженных пищевых продуктах споры сохраняют способность порастать в течение нескольких месяцев. Клостри-дии ботулизма продуцируют экзотоксин (нейротоксин) — наиболее сильный из всех известных микробных и химических ядов. Экзотоксин устойчив к действию соляной кислоты желудочного сока, к кипячению в течение 10—15 мин, а также замораживанию продуктов, маринованию, посолу, копчению. В консервах экзотоксин может сохраняться несколько месяцев.

Рис. 34. С1о5<,пс1шт Ьо1и1тит

Попадая с пищей в кишечник, токсин всасывается в кровь и поражает центральную нервную и сердечно-сосудистую

системы.

Инкубационный период чаще 12—24 ч, но может быть и короче (2—6 ч) и длительнее (несколько суток). Основные признаки заболевания: расстройство зрения, речи, параличи, дыхательная недостаточность. Смертность от ботулизма довольно высокая. Только раннее введение лечебной антитоксической сыворотки позволяет добиться благоприятного

исхода болезни.

Возбудитель ботулизма широко распространен в природе; в почве, воде, придонном или, кишечнике рыб (особенно осетровых), теплокровных животных и птиц. Продук-

Заболеваиия, передающиеся через пищевые продукты 197

ты, послужившие причиной отравления, различны: чаще всего это растительные консервы, особенно с низкой кислотностью, сырокопченые окорока, мясные и рыбные сла-бо.ча соленные, вяленые и копченые изделия, и большинстве случаев приготовленные в бытовых условиях или упакованные с вакуумированием. Развитие микроба и накопление токсических веществ могут происходить "гнездно" — в виде очагов в толще продуктов, где создаются анаэробные условия. Этим объясняются единичные случаи отравления при употреблении одной и той же пищи многими лицами.

При размножении возбудителя обычно не наблюдаются органолептические изменения продукта; лишь в некоторых случаях отмечаются бомбаж банок консервов и сырный запах прогорклого масла.

Основные мероприятия по предупреждению ботулизма: защита сырья от попадания на него возбудителя, соблюдение режима стерилизации и хранения консервов, выполнение санитарно-технических требований при вылове, обработке, копчении и солении рыбы.

В стране случаи ботулизма вследствие употребления в пищу консервов промышленной выработки редки. В последние годы причиной ботулизма чаще являются консервы (фруктовые, овощные, грибные) домашнего приготовления, а также рыбные продукты домашнего копчения и соления. Это, очевидно, следствие недостаточно тщательного мытья сырья, неправильных термической обработки его и температуры хранения. Продукты домашнего консервирования лучше всего перед едой подвергать дополнительной тепловой обработке.

За последнее время усилилась опасность отравления, обусловленная токсином С1.Ьо1иНпит, в связи с расширением использования продуктов, хранящихся в пленках под вакуумом и в газовых смесях.

Пищевые интоксикации грибковой природы (мико-токсу.козы). Микотоксикозы — отравления токсическими веществами плесневых грибов, называемыми микотоксина-ми. Особенности большинства микотоксинов: термостойкость (сохраняются в продуктах при всех видах кулинарной обра-

Глава 5. Патогенные микроорганизмы и пищевые заболевания

ботки), высокая токсичность (способность вызывать злокачественное перерождение тканей организма). Примерами могут служить следующие тяжелые заболевания.

Алиментарно-токсическая алейкия возникает яри употреблении в пищу продуктов переработки зерна хлббных злаков, перезимовавших в поле или несвоевременно убранных, пораженных грибов Гизагшт 8рого1псЫе11а.

Пьяный хлеб — следствие употребления хлеба, выпеченного из муки, которая получена из зерна, пораженного грибом Гизагшт §гаттеагит. Фузариозное зерно сохраняет токсичность даже при длительном (несколько лет) хранении.

Эрготизм возникает в результате потребления продуктов из зерна (ржи, пшеницы), загрязненного склероциями (называемыми рожками) спорыньи С1ау1сер5 ригрцгеа. В скле-роциях гриба содержатся алкалоиды, токсичные для человека и животных. Эти микотоксикозы в стране в настоящее время встречаются редко благодаря проведению профилактических мероприятий.

Установлено, что многие широко распространенные мицелиальные грибы различных систематических групп при развитии на пищевых продуктах способны продуцировать токсичные для человека и животных вещества. Описано около двухсот видов мицелиальных грибов, синтезирующих более сотни токсинов. Микотоксины различны по химической природе, характеру и силе действия.

Наиболее известны и изучены афлатоксины (производные кумаринов), вырабатываемые грибами рода Азрег^Шиз. Они обнаружены на кормах животных и во многих пищевых продуктах растительного происхождения (на зерне злаков, сухих фруктах и овощах, арахисе и в арахисовом масле, в продуктах из риса и кукурузы и др.). Найдены афлатоксины и в продуктах животного происхождения (в молоке, мясе, сыре). Афлатоксины термостойки; они не разрушаются даже при автоклавировании продуктов (Н. Н. Мазохина-Поршня-кова). Они обладают канцерогенными и мутагенными свойствами, сильные иммунодепрессанты. В нашей стране установлены предельно допустимые концентрации афлатокси-

Заболевания, передающиеся через пищевые продукты 199

на В в пищевых продуктах — не более 5 мкг/кг, а в молоке и молочных продуктах — не более 0,5 мкг/кг афлатоксина М^.

Способны продуцировать различные токсические вещества (патулин, цитринин, охратоксин и др.) и некоторые виды грибов рода РешсШшт, которые нередко встречаются на различных пищевых продуктах. Например, патулин выделен из груш и яблок, пораженных РешсШшт ехрапзит, из абрикосового и яблочного сока, повидла, заплесневелого хлеба, картофеля, морковного сока. Причиной микотокси-козов могут быть также продукты тепловой и сублимационной сушки растительного и животного происхождения.

Несмотря на то что не все виды и штаммы мицелиальных грибов, развивающихся на пищевых продуктах, являются токсигенными, употребление даже незначительно заплесневевших пищевых продуктов опасно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует при видимом заплесневеют контролировать наличие микотоксинов в продуктах. Механическое удаление плесеней с продукта не обеспечивает его безопасности.

Отравления бывают и немикробной природы. Причиной могут служить: потребление несъедобных ядовитых грибов, дикорастущих растений; наличие в продукте природных токсинов, радионуклидов, токсичных элементов (меди, мышьяка, свинца, кадмия и др.); пестицидов, гербицидов.

Химическая промышленность производит огромное количество разнообразных потенциально опасных веществ, которые могут попадать из окружающей среды в пищевые цепи.

В настоящее время таких веществ, которые являются потенциальными загрязнителями, насчитывается десятки тысяч. Они включают в себя полихлорбифенилы, в состав некоторых из них входит бензпирен, известный в качестве потенциального канцерогенного агента.

Опасность для здоровья человека представляют добавки, специально вводимые в пищевые продукты в незначительных количествах, но постоянно.

Кроме того, в пищу могут попадать такие вещества, как гормоны, антибиотики, используемые в качестве сти-

200 Глава 5. Патогенные микроорганизмы и пищевые заболевания

муляторов роста и антимикробных агентов при выращивании птицы, товарной рыбы и др.

Профилактика пищевых заболеваний

Причиной пищевых заболеваний чаще всего являются использование недоброкачественного сырья, нарушения санитарных правил и технологического режима изготовления продукта, а также сроков и температурных режимов хранения, транспортировки и реализации продуктов.

Важнейшими профилактическими мероприятиями являются следующие:

1. Систематический ветеринарно-санитарныи надзор за убойными животными, условиями убоя скота, первичной обработкой, разделкой туш.

2. Строгое соблюдение санитарно-гигиенического режима на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, торговли.

3. Выполнение гигиенических требований к содержанию помещения, оборудования, инвентаря, посуды и тары на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности и торговли; периодическая санитарная обработка помещений для хранения продуктов, холодильных камер, тары и т. п. :

4. Соблюдение санитарных правил, предотвращающих инфицирование микроорганизмами перерабатываемого сырья и полуфабрикатов: соблюдение технологического режима подготовки и тепловой обработки сырья; соблюдение условий хранения, транспортирования и реализации продуктов, исключающих повторное обсеменение и размножение в них микробов; недопущение соприкосновения продуктов, пошедших тепловую обработку, с сырыми (особенно мясными) продуктами.

5. Систематическая борьба с грызунами, мухами на предприятиях общественного питания, в торговле и быту.

6. Постоянное проведение санитарно-просветительской работы среди персонала предприятий общественного пита-

Микробиолосический контроль качества пищевых продуктов 201

ния и торгоили; строгой соблюдение персоналом привил личной гигиены, повышение санитарной культуры.

7. Периодическое медицинское обследование работников, соприкасающихся с пищевыми продуктами, отстранение от работы бациллоносителей, лиц с гнойничковым поражением кожи, катаром верхних дыхательных путей и другими заболеваниями.

8. Расширение торговли продуктами, расфасованными и упакованными на промышленных предприятиях, что исключает контакт работников торговли с продуктами и предотвращает вторичное обсеменение этих продуктов микроорганизмами.

9. Систематический санитарно-микробиологический контроль перерабатываемого сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, санитарного состояния технологического оборудования и инвентаря.

Современные зарубежные .пищевые предприятия для устранения возможности бактериального загрязнения продукта наряду с жесточайшим контролем температурных режимов обработки и хранения продукции принимают все необходимые меры для защиты сырья и готовой продукции от внешнего загрязнения.

Микробиологический контроль качества пищевых продуктов

Санитарно-показательные микроорганизмы. Качество пищевых продуктов определяется комплексом органо-лептических, физико-химических и микробиологических показателей в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

Важнейшими характеристиками продовольственных товаров являютсяих безопасность и микробиологическая стойкость. Под безопасностью понимают отсутствие вредных примесей химической и биологической природы, в том числе патогенных микроорганизмов и ядовитых продуктов их жизнедеятельности. Понятие "микробиологическая стойкость"

202 Глина 5. Патогенные микроорганизмы и пищеныг заболевания

подразумевает потенциальные возможности сохранения продукта без порчи.

Микрофлора пищевых продуктов представляет собой сложную динамическую систему, связанную с внешней средой. Это значительно осложняет способы ее исследования и трактовку полученных результатов. Для оценки качества пищевых продуктов, а также условий их производства и хранения пользуются количественными и качественными микробиологическими показателями.

Количественные показатели указывают общее число микроорганизмов в 1 г (1 см^) продукта.

Основным количественным тестом является МАФАМ продукта — количество живых мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 1 г (1 см') его. МАФАМ не определяют только у продуктов, изготовленных с помощью заквасок. В зависимости от вида продукта и способа его изготовления этот показатель может свидетельствовать об общем санитарно-эпидемиологическом состоянии продукта, свежести или начальной стадии порчи внешне доброкачественного продукта, нарушении технологических режимов при производстве, возможности вторичного загрязнения, стойкости при хранении в заданных условиях и позволяет своевременно реализовать продукт. Для многих продуктов МАФАМ нормируется. Стойкость пищевых продуктов при хранении оценивают также по количеству мице-лиальных грибов, дрожжей и специфических для каждого вида продукции возбудителей порчи.

Качественные показатели указывают на отсутствие (на присутствие) микробов конкретных видов в определенной массе продукта. Их применяют для характеристики микрофлоры продукта в целях прогнозирования возможных видов его порчи, а также безопасности продукта для здоровья населения.

Прямое выявление в пищевых продуктах патогенных или условно-патогенных микробов и их ядов проводится в соответствии с существующими нормативными документами. Обычно поверяют наличие сальмонелл, золотистого стафилококка, протея. Для ряда пищевых продуктов установ-

Микробио.погпчсскпн контроль качества чищеных продуктов 203

лены дополнительные требования — выявление С1.Ьо1,и1тигп и их токсинов, С1.рег{ппбеп5, Вас.сегеиз и др. Согласно требованиям ГОСТов патогенные микроорганизмы и их токсины должны отсутствовать в определенном объеме (массе) материала, подвергнутого исследованиям (25>, 50 г и т. д.). Непосредственное выявление патогенных микробов в естественных субстратах, в том числе и в пищевых продуктах, связано с большими трудностями, главным образом из-за небольшой концентрации. Поэтому кроме прямых методов обнаружения патогенных микроорганизмов применяют косвенные, позволяющие установить факт загрязнения исследуемых объектов выделениями человека и теплокровных животных. Индикатором такого загрязнения служат так называемые санитарно-показательные микроорганизмы.

Санитарно-показательные микроорганизмы входят в состав нормальной микрофлоры тела и с его выделениями поступают во внешнюю среду. Так как подавляющее большинство патогенных микробов попадает во внешнюю среду также с выделениями, то обнаружение на объекте сопутствующих им специфических для этих выделений представителей нормальной микрофлоры тела может служить сигналом санитарного неблагополучия и потенциальной опасности объекта. Например, выявление кишечной палочки и энтерококка — бактерий, специфических для кишечных выделений (фекалий), косвенно указывает на возможность присутствия возбудителей кишечных инфекций (дизентерии, брюшного тифа и др.).

В настоящее время в качестве показателя фекального загрязнения пищевых продуктов и различных объектов окружающей среды используются бактерии группы кишечных палочек (БГКП — колиформные). В группу, кроме ЕзспепсЫа соИ, входят бактерии других родов семейства Еп1егоЬас1епа-сеае: Еп1егоЬас1ег, СйгоЬасЬег, К1еЬ51е11а, ЗеггаНа, которые также встречаются в кишечнике человека и теплокровных животных, но в отличие от Е.соИ имеют более широкий ареал распространения. Некоторые виды этих микроорганизмов обитают в почве, в воде, на растениях. Истинная (фекальная) кишечная Е.соИ считается показателем свежего фекаль-

Глава 3. Патогенные микроорганизмы и пищевые заболевания

ного загрязнения и отличается от других БГКП своими биохимическими свойствами. Одним из них является способность сбраживать углеводы при повышенной температуре (44—44,5"С).

Для некоторых пищевых продуктов содержание БГКП нормировано ГОСТом. На отдельные виды продуктов разработаны рекомендации (в виде ведомственных инструкций, указаний), которые могут быть использованы в практической работе.

Допустимое содержание БГКП выражается или в виде "титра БГКП" (коли-титр) — минимального количества (масса, объем) продукта, в котором могут быть обнаружены эти бактерии, или определенной массой (объемом) продукта, в которой БГКП должны отсутствовать.

Выявление БГКП при обследовании предприятий торговли или общественного питания свидетельствует о низком санитарном состоянии объекта.

В целях гарантии качества выпускаемой продукции, ее безопасности за рубежом активно внедряется система критических контрольных точек (НАССР) в качестве основы экспертизы. НАССР расшифровывается как Наган! Апа1у51з СгШса! Соп1;го1 Рат1, (критические пределы надзора вредных факторов). Характерная особенность данной системы — планомерный надзор и контроль пищевых продуктов при предварительном определении всех возможных факторов, связанных с полным циклом обращения с пищевыми продуктами, начиная с условий выращивания животных, среды обитания промысловых животных и гидробионтов, сырья, его переработки, производства продуктов, кончая исследованием готового продукта, контролем за его хранением, транспортировкой и реализацией.

Это существенно отличается от ранее применявшегося метода санитарно-гигиенического контроля и надзора, в котором основное внимание было уделено надзору лишь за конечным продуктом. Вначале система НАССР была разработана для микробиологического контроля пищевых продуктов, но в последнее время применяется и для контроля и предотвращения остаточных химических веществ, в том

Микробиологический контроль качества пищевых продуктов ^Ол

числе химикатов сельскохозяйственного назначения (удобрений, гербицидов, пестицидов и др.), антибактериальных веществ, гормонов, а также включений в пищевые продукты инородных веществ.

Международным комитетом по стандартизации микроорганизмов пищевых продуктов (1СМ8Р) рекомендовано ВОЗ внедрение НАССР в международный стандарт, в ЕС считается обязательными обработка и производство импортированных морепродуктов и мяса с применением системы НАССР.

ГЛАВА 6. ИСТОЧНИКИ ИНФИЦИРОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ МИКРООРГАНИЗМАМИ

Источников возможного инфицирования пищевых продуктов микроорганизмами немало. Основной из них — внешняя среда: почва, воздух, вода. Опасность представляют все объекты, контактирующие с продуктами: оборудование, тара, упаковочные материалы, руки и спецодежда рабочих

и др.

Микрофлора окружающей среды в большой мере зависит от антропогенных факторов.

Антропогенные факторы и природная окружающая среда .

Антропогенные факторы — это изменения, происходящие в природе, т. е. окружающей среде в результате хозяйственной деятельности человека.

Под загрязнением окружающей среды понимается поступление в нее любых твердых, газообразных или жидких веществ, микроорганизмов или тепловой, электромагнитной, радиационной, звуковой энергий. Виды загрязнений многообразны. Основные из них: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; попадание в водную среду всевозможных производственных и коммунально-бытовых отходов; нефтепродуктов, минеральных солей; засорение ландшафтов мусором и твердыми отходами; широкое применение пестици-

Антропогеппыс факторы и природная окружающая сррд;

дов; повышение уровня ионизирующих излучений; накопление тепла в атмосфере и гидросфере.

Интенсификация промышленного и сельскохозяйственного производства шла до недавнего времени по экстенсивному пути без учета экологических последствий.

Химическое загрязнение — основной фактор неблагоприятного антропогенного воздействия на (окружающую среду и ее обитателей, в том числе на микроорганизмы. В окружающую среду выбрасывается большое количество различных химических веществ, в том числе и неприродных соединений.

Ежегодно производятся десятки миллионов тонн неизвестных синтетических материалов, в почвы сельскохозяйственных угодий вносится огромное количество минеральных удобрений и пестицидов (химические вещества для защиты растений от вредителей, болезней и сорняков).

Одни из этих соединений не разлагаются естественным путем или же разлагаются частично, другие очень медленно (радиоактивный изотоп стронция имеет период распада. около 200 лет). Неразложившиеся остатки радиоактивных и органических соединений накапливаются в различных объектах внешней среды. Возникает опасность их попадания в пищевые продукты, а с ними в организм человека (Ю. И. Скур-латов и др.).

Сейчас в атмосферу ежегодно выбрасываются сотни миллионов тонн оксидов азота и серы, .углекислоты, твердых и жидких взвешенных частиц (аэрозолей), миллионы тонн газообразных органических веществ. Загрязнение атмосферы приобретает глобальный характер, что приведет к возможному изменению климата, увеличению потока жесткой УФ-радиации па поверхности земли, увеличению числи заболеваний среди людей.

Антропогенное загрязнение почв связано с твердыми п жидкими отходами промышленности, строительства, городского хозяйства м сельскохозяйственного производства.

Человечество активно использует около 55% суши м 50% ежегодного прироста леса. В результате строительст-

208 Глава 6, Источники инфицирования продуктов микроорганизмами

ва и горных разработок ежегодно перемещается более

4 тыс. км3 породы, сжигается 7 млрд т топлива.

Из всех сред обитания (атмосфера, почва, вода) наибольшим воздействиям со стороны человека подвержена вода. Загрязнения, выбрасываемые в атмосферу или*Ъносимые в почву в трансформированном или неизменном виде, поступают в водоемы.

За счет выпадения осадков и в период весеннего половодья вместе с поверхностным стоком в воду попадают загрязняющие вещества. Загрязнение природных вод связано также с использованием водных ресурсов в промышленности и сельском хозяйстве, в энергетике, на хозяйственно-бытовые нужды, в связи с развитием водного транспорта, мелиоративных преобразований и т. д. После использования вода возвращается в природные водные объекты, неся в себе следы воздействия в виде изменения химического состава, температуры, биологического загрязнения (множество микроорганизмов, в том числе и патогенных). ^; .

Для ирригации, промышленного производства, бытового снабжения отбирается более 13% речного стока и сбрасывается в водоемы ежегодно сотни миллиардов кубических метров промышленных и коммунальных стоков. Их нейтрализация требует 5—10-кратного, а в отдельных случаях и

более разбавления природной чистой водой.

Способы и пути борьбы с антропогенным загрязнением окружающей среды разнообразны. Среди них строительство очистных сооружений, установка пылегазоулавливающих фильтров, создание безотходных и малоотходных технологий, утилизация отходов, использованиеих в качестве вторичного сырья для получения полезной продукции, применение замкнутых циклов водоиспользования, применение биологических методов борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных и лесных растений, оптимизация режима использования техники, улучшение конструкций двигателей внутреннего сгорания, поиски новых видов топлива и источников энергии.

Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 975;