Нормативная функция

Не менее важную роль выполняет нормативная функция культуры. Она проявляется в том, что именно культура ответственна за создание норм, стандартов, правил и рецептов поведения людей, которые имеют самое разное наименование: обычаи и традиции, табу, запреты, директивы, рекомендации, разрешения, приказы, постановления, распоряжения, законы, конституционные

акты, этикет, манеры, нравы. Их можно назвать первокирпичиками нормативной функции. Они напоминают первокирпичики сигникативной функции. Из этих кирпичиков образуются здания — более крупные и сложные комплексы. Так, значительное число кирпичиков объединяется в понятие «право». Еще одна группа норм именуется моралью (включая и повседневные правила поведения). Наконец, третья область называется идеологией.

Нормы — это указания на то, как должен вести себя человек в данном обществе, если он стремится соблюдать интересы других индивидов. Правила должного или достойного поведения указывают только общие рамки, но не содержание поступка. Нормы могут разрешать, запрещать, рекомендовать. Стало быть, они имеют также стимулирующий характер.

Всю совокупность существующих в обществе норм — а их великое число, мы даже не подозреваем о том, насколько много их в современном обществе, — условно можно расположить вдоль одной прямой, на одном конце которой расположатся нормы, сильно связанные с жизненно важными для общества ценностями, а на другом — слабо или вовсе не связанные с ними. В результате мы сконструировали удобный континуум видов культурных норм (рис. 18). Один полюс назовем ценностным, адругой — рациональным (неценностным).

Рис 18 Континуум культурных норм

Удивительно, но все известные нам комплексы норм — мораль, право, идеология — сконцентрировались на правом полюсе. Левый остался голым. Не понятно, зачем он вообще нам понадобился. Однако не будем спешить с решением.

Существует множество правил, норм, запретов, которые никак не назовешь ни моральными, ни правовыми, ни идеологическими. Например, двигаясь навстречу пешеходному потоку, держись правой стороны. Или: находясь на льду, передвигай ноги медленно.

На производстве нас окружает огромное число правил техники безопасности, и новички сдают специальный экзамен. Проверку знаний правил движения должны выдержать и те, кто желает получить водительское удостоверение. Немало норм, правил и рекомендаций есть в экономической сфере. Одни указывают на то, как надо вести себя при заключении договора, а другие — как вести себя на следующим за этим банкете.

Политические правила игры прекрасно знают дипломаты и политики. Они осведомлены о том, какую часть правды следует доверять средствам массовой информации, в каких случаях и государственному деятелю какого уровня следует посылать поздравления, заверенные первым лицом или советником министерства.

Правила повседневного общения руководят нашим общением с соседями, родными, знакомыми, сослуживцами. С детства нас учат тому, что здороваться на улице надо только со знакомыми. Однако детишки часто здороваются со всеми подряд. Так они воспринимают — на свой манер — правила хорошего тона.

29С

Как видим, не идеологических, правовых и моральных правил на свете гораздо больше. Они-то и заполняют середину континуума и его правую половину. Ну а что мы поместим на втором полюсе? К максимально рациональным надо, видимо, отнести те правила, которые в наивысшей степени нейтральны по отношению к любой оценке или ценности. Скажем, правило «обходи идущего навстречу справа» обладает именно таким свойством. Трудно назвать его моральным, юридическим или идеологическим. Оно прагматическое, утилитарно-практическое, но не универсальное. В Англии движение автомобилей и пешеходов происходит в ином порядке. Не существовало этого правила и в традиционном, например, племенном или сельском обществе, где никакой уличной толпы просто нет.

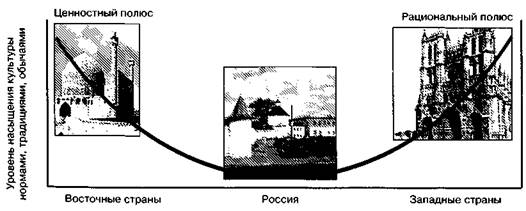

Культуры и страны мира можно — опять же условно — поделить на культуры интенсивного насыщения нормами и культуры неинтенсивного насыщения. Из европейских стран больше всего норм, правил, стандартов, законов, по единодушному мнению специалистов, существует в современной Германии. Она — абсолютный рекордсмен. На второе место обычно ставят Англию. Другие страны располагаются вслед за ними в убывающем порядке. В конце находятся страны Восточной Европы, в том числе Россия.

Высока насыщенность нормами, обычаями и традициями восточных культур. Условно выражаясь, количество традиций и обычаев на квадратный километр территории наиболее высоко в Китае, Индии, Японии. Здесь почти всякое явление жизни, тем более культурное явление, как-то обозначено, нормировано, оценено. Именно здесь обнаружены наиболее тонкие и разработанные правила этикета. Дыхание, питание, движение, охрана здоровья, уход за телом, эстетические переживания, созерцание и общение с природой, правописание и стихосложение, отношения младших к старшим, мужчины к женщине, детей к родителям здесь подчинены строгим правилам традиции.

Как видим, по интенсивности норм и правил жизни страны Запада и Востока почти не различаются. Различен лишь характер норм. На Западе преобладают рациональные нормы, на Востоке — ценностные. Говоря о наличие норм в культурной жизни страны, мы включаем сюда и степень соблюдения этих норм. Насыщенность культуры нормами предполагает не просто провозглашение их, но также уважение и подчинение им. Попытаемся выразить нашу мысль схематически (рис. 19).

Рис. 19. Различие стран по степени насыщенности культуры нормами

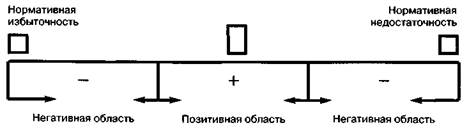

Нормативную функцию можно измерять не только степенью насыщенности культуры обычаями и традициями. Специалисты вводят в употребление термин «нормативная избыточность» для того, чтобы указать на другой аспект культурных норм — меру их жесткости. Считается, что чрезмерная регламентация поведения характерна для обществ с бедной культурой. Можно ли к ним относить Россию? Жесткая нормативность помогает поддерживать социальный и идеологический порядок, но мешает творчеству и затрудняет внедрение инноваций. Несомненно, эти признаки были присущи Советской России. Но у культурологов речь идет о небольших обществах, скорее всего о примитивных племенах. И это верно. Французский социолог Э. Дюрк-гейм описал такие культуры под именем механической солидарности. Она присуща всем первобытным культурам, где нет развитой личности и индивидуальных свобод, где коллектив осуществляет безраздельный контроль над всеми сторонами общественной жизни, где регламентации подвергаются малейшие поступки и проступки. Э. Дюркгейм говорил о репрессивном праве. Но ведь и в СССР господствовал коллективизм. Права человека не соблюдались, а репрессии были практически узаконены. Не сделать ли отсюда вывод о том, что и СССР, несмотря на огромные размеры и развитую промышленность, в каком-то смысле оставался еще на древней стадии механической солидарности?

Противоположным состоянием общества является аномия— отсутствие каких-либо норм и законов (от лат. anomia — отсутствие норм). И эту проблему в свое время глубоко изучил Э. Дюркгейм, который, собственно говоря, и ввел в научный оборот сам термин. Оба крайних положения — нормативная недостаточность и нормативная избыточность, жесткость и слабость норм — одинаково плохо сказываются на современном обществе. А почему? Изобразим ситуацию схематически (рис. 20).

Рис. 20. Три области нормативной функции культуры

Регламентация поведения — и мягкая, и жесткая, — которая вытекает из нормативной функции неизбежно накладывает ограничения на свободу действий человека. Нормы, а их в окружающей жизни бесчисленное множество, по каждому пустяку говорят нам: это можно, а это нельзя. Пытаясь вписаться в круг обязанностей, мы непременно что-то подавляем в себе. А всякое подавление связано с неудовольствием, напряжением, конфликтностью. 3. Фрейд разработал специальную теорию, согласно которой культура — это непременно что-то репрессивное, насильственное.

Возможно, что великий психоаналитик впадал в крайность, сводя культуру к подавлению и вытеснению. Но совершенно очевидно, что соблюдение культурных норм, часто вопреки своим желаниям и капризам, дается психике нелегко. Любое напряжение требует компенсации, а таковым может служить только расслабление — отдых, ничегонеделание, переключение на другое занятие, досуг.

И здесь на помощь человеку приходит культура. Досуг в современном обществе немыслим вне общения с музыкой, театром, живописью, кино, всевозможными развлечениями. Утонченные японцы любят созерцать природу, особенно когда цветет сакура.

Дата добавления: 2016-07-09; просмотров: 1880;