ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 15 страница

В экспансии США на Дальнем Востоке миссионеры сыграли важную роль не только как идеологический авангард колонизаторов, но и как практические проводники целей внешнеполитического курса американских правящих кругов. Заявляя, что распространение христианства является предпосылкой необходимого социального развития населения отсталых регионов, миссионеры США при поддержке своего государства и торгово-промышленных кругов насаждали в Азии и Океании западные политические, социальные и идеологические концепции. Хотя среди миссионеров встречались и искренне служившие гуманистическим идеалам люди, объективно их усилия тем не менее сводились к содействию материализации внешнеполитического курса буржуазного государства.

Подрывая позиции Китая в Корее, американские и японские предприниматели добились контрактов на каботажные рейсы, добычу жемчуга, заготовку леса, строительство электростанции и порохового завода. Специальная компания по эксплуатации богатств Кореи заполучила концессию на добычу золота и других ископаемых в Унсане на 25 лет. После японо-китайской войны (1894—1895) предприниматель Дж. Морз получил в 1896 г. права на строительство железнодорожной магистрали из Сеула в Чемульпо. В конце XIX в. Япония перекупила эту концессию. Одновременно США по соглашению 1887 г. направили инструкторов в корейскую армию. Усиленное внимание США к Корее в немалой степени объяснялось ее выгодным стратегическим положением как плацдарма экспансии — на юг и на север — против Китая и России на Дальнем Востоке.

Отношения США с Китаем в последней трети XIX в. отличались с американской стороны двойственностью и противоречивостью. Политика США в Китае во многом определялась влиянием «европейского фактора». США вступили в отношения с Китаем позже других империалистических Держав. Чтобы потеснить европейских конкурентов, им приходилось при-оегать и к «нетрадиционным» методам, становиться в позу защитника интересов Китая.

21 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 379.

21 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 379.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Учитывая, что Китай представлял огромный интерес как обширный рынок для сбыта товаров и располагал источниками различного сырья, в том числе запасами угля, минералов и руд, США опасались, что будут обойдены при дележе китайского рынка капиталистическими «партнерами-соперниками». Заигрывания американского посла, его турне во главе китайской делегации по европейским столицам с призывами к дружбе с Китаем — все это помогало США обрести новые торговые льготы и выгодные концессии, противодействуя проникновению европейских держав в Китай. Однако в 80-е годы внешнее дружелюбие сменилось существенными трениями в американо-китайских отношениях. Они были вызваны несколькими факторами.

Прежде всего сказалось постоянное поощрение японской агрессии североамериканскими капиталистами. В США к японцам относились с уважением, считали их «азиатскими янки», энергичными и устремленными к идеалам и ценностям, близким американцам. «Американцы,— писал историк Ч. Кэмпбелл,— были гораздо более высокого мнения о Японии, чем о любой другой стране Азии» 22. Политика Японии изображалась в Соединенных Штатах как прогрессивная23. О китайцах же говорилось в пренебрежительных тонах. По расчетам США, военная победа Японии над Китаем открыла бы доступ американским капиталистам на дальневосточные рынки и облегчила бы проникновение США в Китай, Корею, Маньчжурию.

Одновременно усилился поток иммигрантов из Китая в США24, вызвавший антикитайские настроения в Калифорнии, где китайцы в 80-х годах составляли уже 9 % населения. Дело дошло до антикитайских погромов, таких, какие были еще в 1855 г. в Рок-Спрингсе (штат Вайоминг), когда 28 китайцев погибли, 50 получили увечья, а сотни остальных были вообще изгнаны из города. Подобные шовинистические акции происходили п в 1886—1887 гг. «Для американца предпочтительнее смерть, чем сосуществование с китайцем»,—заявил Д. Керни25, рядившийся в тогу рабочего лидера лжепатриот из Сан-Франциско, где 22 июля 1877 г. был учинен погром в китайском квартале. Экономические мотивы сочетались с расизмом, националистическими настроениями.

Кроме того, буржуазия США была недовольна статусом торговых фирм в Китае. Доля Соединенных Штатов в торговле с Китаем падала (с 7,5% в 1885 г. до 6,7% в 1896 г.), капиталисты вынашивали далекоидущие концессионные планы, охватывавшие не только Китай и Корею, но и Маньчжурию, Монголию как плацдармы вторжения на Русский Дальний Восток 26. Не прошли бесследно также выступления китайских народных масс против заполнивших страну иностранных миссионеров.

22  Campbell Ch. S. The Transformation of American Foreign Relations, 1865—1900.

Campbell Ch. S. The Transformation of American Foreign Relations, 1865—1900.

N. Y., 1976, p. 108.

23 Dorwart J. M. The Pigtail War: American Involvement in the Sino-Japanese War of

1894—1895. Amherst (Mass.), 1975, p. 92.

24 Если до 1848 г. в США едва насчитывалось 50 китайцев, то в 1868 г., при подписа

нии американо-китайского договора, их было уже около 90 тыс. и ежегодно прибы

вали по 16 тыс. Законтрактованные для строительства трансконтинентальных же

лезных дорог китайцы были самой дешевой рабочей силой.

25 Цит. по: Sandmeyer E. С. The Anti-Chinese Movement in California. Urbana (111.),

1939, p. 65.

26 Зубок Л. И. Очерки истории США, с. 186—187.

Все это отрицательно сказывалось на отношениях между Китаем и США, которые развивались далеко не столь благополучно, как того хотели стороны при подписании договоров 1868 и 1880 гг.

Посланник Китая в Вашингтоне не раз протестовал против антикитайских мер, вытекавших из принятых в 1882 и 1894 гг. конгрессом законов, по которым запрещалась иммиграция китайцев в США на 10 лет. Кандидаты обеих буржуазных партий на президентских выборах состязались в обещаниях по ограничению китайской иммиграции в США. А по законопроекту Скотта (сентябрь 1888 г.) китайцам вообще запрещался въезд на жительство в США, в том числе даже лицам, выехавшим из страны на время. Палата представителей и сенат быстро одобрили такое дискриминационное ущемление прав человека, а в октябре 1888 г. президент США скрепил этот документ своей подписью27. Все китайские официальные протесты Г. Кливленд игнорировал.

В конфликтах, которые порождались территориальными аппетитами европейских держав в Китае, США не раз использовали такую форму вмешательства, как оказание «добрых услуг». Так, в 1879 г. экс-президент США У. Грант посредничал в споре Китая и Японии об о-вах Рюкю. При этом США следили, чтобы соперники не получили слишком больших привилегий. Наблюдая за активностью европейских держав в Китае, США с тщательностью обеспечивали себе сохранение режима наибольшего благоприятствования со стороны Пекина, чтобы получать из Китая не меньше, чем получали европейцы. Претендуя на «нейтральность», на деле США поддерживали японских захватчиков, противопоставляя Японию притязаниям европейских держав 28.

Так, США не пожелали повлиять на Японию, когда та решила завладеть Кореей, Тайванем и Пескадорскими островами. Вместе с тем США заняли выжидательную позицию, когда европейские империалисты и Япония начали борьбу за раздел Китая на территориальные «сферы влияния». Опасаясь оказаться полностью вытесненными с китайского рынка, США в обоснование своих экспансионистских устремлений выдвигали требование проводить политику «равных возможностей».

Такой курс учитывал и ухудшение американо-китайских отношений вследствие позиции США в период войны 1894—1895 гг. между Китаем и Японией29. Заняв «нейтральную» позицию, США отчасти под влиянием англичан не хотели допустить полного поражения китайцев, и американские представительства брали под защиту как интересы китайцев в Японии, так и японцев — в Китае.

Политика «добрых услуг» со стороны США в японо-китайской войне под давлением экспансионистских кругов переросла в «дипломатию канонерок». Хотя правительство США формально сохраняло нейтралитет в 1894—1895 гг., «президент и государственный секретарь высадили вой-

27  Этим законом дважды занимался Верховный суд США, который в 1889 г. признал

Этим законом дважды занимался Верховный суд США, который в 1889 г. признал

его неконституционным, а в 1893 г.— санкционировал.

28 Фурсенко А. А. Борьба за раздел Китая и американская доктрина «открытых две

рей», 1895—1900. М.; Л., 1956, с. 17—34.

29 Японо-китайская война 1894—1895 гг. в американской прессе тех лет получила

пренебрежительное название войны «свиных хвостов» («косичек»). Карикатуристы

изображали воюющих дергающими друг друга за волосы, заплетенные в косички.

Буквальный перевод с английского pigtail (косичка, коса) — «свиной хвост». См.:

Dorwart J. M. Op. cit., p. 168.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ска в Корее, направили почти половину военно-морского флота США в китайские воды, привели солдат в готовность к походу на Пекин» 30.

ска в Корее, направили почти половину военно-морского флота США в китайские воды, привели солдат в готовность к походу на Пекин» 30.

Японская пропаганда поощряла противопоставление Японии Китаю в глазах американской общественности. Японская секретная служба подкупила Э. Хауза, американского издателя «Токио таймc», чтобы он публиковал благоприятные Японии материалы. Японские посланники в Вашингтоне и консулы в Сан-Франциско и Нью-Йорке также постоянно выступали в печати, защищая политику Японии в глазах американцев. Японский консул в Нью-Йорке заявил: «Мы признательны американским газетам за то. что они говорят о нас, и за то, что весомые моральные гири общественного мнения этой страны оказались, похоже, почти полностью на стороне Японии...» 31.

После войны 1894—1895 гг. американцы в официальном и неофициальном плане высказывались за то, чтобы восстановление в Китае проходило под эгидой США, а не Японии. Торгово-промышленные круги США стали требовать от правительства более активной политики по обеспечению привилегий американцам в Китае, более выгодных условий для американского капитала. Бизнесмены из «Америкэн Чайна девелопмент ком-пани» образовали откровенно названный Комитет американских интересов в Китае, который апеллировал прямо к президенту Маккинли. Усилились экспансионистские призывы в печати. Их подогревали промышленники и торговцы, в частности сбывавшая в Китай керосин компания Рокфеллера «Стандард ойл». Ее главным конкурентом были поставщики из России. Когда же в соперничество вступила «Ройял-Датч шелл», разгорелась острая конкурентная борьба монополий за рынки Китая, охватившая и сбыт металлоизделий, по продаже которых американцев успешно обгоняли англичане.

США активно участвовали в «битве за концессии» в Китае. На переднем крае были видные финансисты: Э. Гарриман, железнодорожный магнат; ряд банкиров (из «Ферст нэшнл бэнк», «Чейз нэшнл бэнк» и др.), представители моргановской группы, стального концерна Карнеги и т. п. Их домогательства через дипломатов А. У. Баша и Ч. Денби построить железную дорогу в Маньчжурии и в долине р. Янцзы, а также развернуть эксплуатацию недр Китая не увенчались успехом ввиду противодействия русских, английских, французских и бельгийских капиталистов. Тем не менее по интенсивности эксплуатации Китая США уступали только Англии.

Определенный вклад в укрепление позиций Соединенных Штатов в Китае рассматриваемого периода внесли наряду с торговцами американские миссионерские деятели, осевшие в Восточной Азии. В 1877 г. в Китае действовала 41 станция американских миссионеров и основанных ими 150 церквей32. Они немало сделали для утверждения политического влияния США, для обеспечения экономической экспансии в Китае американского капитала. За какие-то два десятилетия (1870—1890) число американцев-миссионеров в Китае возросло ъ 5 раз — с 200 до 1 тыс., а по некоторым оценкам, достигало и 1,5 тыс. В целом стоимость собственности американских миссий в Китае увеличилась с 1 млн. долл. В

30 Ibid., p. 3.

31 Ibid., p. 97.

32 Buck P. American science and modern China, 1876—1936. Cambridge (Mass.), 1980,

p. 13.

1875 г. до 5 млн. в 1900 г., что составило пятую часть всех капиталовложений США в Китае 33.

Зная местные условия, языки, конкретную ситуацию, миссионеры различными путями поставляли информацию предпринимательским и внешнеполитическим учреждениям, выполняли роль переводчиков, отбирали и инструктировали кадры, прислуживавшие иноземным пришельцам. Именно поэтому миссионеры неизменно пользовались широкой военной и дипломатической поддержкой со стороны правительственных ведомств США, особенно внимательно относившихся к деятельности религиозных организаций США в Китае.

3. ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ

Экспансия американских монополий затронула и территории Русского Дальнего Востока и Сибири. Обособленная от центра империи бездорожьем и значительным расстоянием, дальневосточная окраина России, одна из наиболее бесправных и угнетенных в условиях царизма, стала заманчивым объектом эксплуатации со стороны иностранных торговцев и зверопромышленников. Экспансия американских капиталистов в Чукотском и Охотско-Камчатском крае приняла форму незаконных промыслов в российских территориальных водах и на побережье. После продажи Аляски и упразднения Российско-американской компании браконьерство иностранцев в русских владениях значительно усилилось, особенно на побережье Берингова и Охотского морей и в районе Командорских островов. На Дальнем Востоке развернулась «незаконная... эксплуатация бе* регов обоих наших морей, сначала американцами и канадцами, а потом и всеми теми, кому не лень было воровски и легко наживать капиталы»,— отмечал генеральный консул России в Сан-Франциско А. Е. Оларов-ский 34.

Хотя некоторые пойманные на месте преступления иноземные шхуны власти время от времени подвергали аресту, а добычу конфисковывали 35, масштабы противозаконного промысла в русских водах в этот период не сокращались, а даже увеличивались. В США возникли специальные конторы («Мебер энд К°», «Мак-Кэн энд К0», «Бешторес энд К0», «Лиыден энд К0» и др.), которые направляли десятки шхун к тихоокеанским берегам России. Прибывавшие на них зверобои промышляли варварскими методами и, употребляя запретное в морской охоте огнестрельное оружие, «губили зверей в пять раз более того, что успевали взять на свои суда» 36.

Авантюристы, используя пассивность самодержавного правительства, видели в браконьерстве и обманной торговле с местным населением побережья прибыльный бизнес. Владелец торгового дома в Сан-Франциско Мак-Кэн все состояние нажил именно на противозаконной торговле с жи-

33 Мурадян А. А. Американские миссионеры в странах Дальнего Востока, Юго-Во-

сточной Азии и Океании в XIX в. М., 1971, с. 61, 84.

34 Записка генерального консула России в Сан-Франциско А. Е. Оларовского, 10(22) декабря 1889 г.— Центральный государственный архив Военно-Морского Флота СССР, Главный морской штаб (ЦГАВМФ СССР, ГМШ), ф. 417, оп. 47, 1889 г.,

Д. 5526, л. 210.

35 Архив внешней политики России (АВПР), ф. Посольство в Вашингтоне, оп. 512/3, 1880 г., д. 140. л. 183—185.

36 Скалъковский К. А. Русская торговля в Тихом океане. СПб., 1883, с. 91.

I. ОТ СВОБОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ К ГОСПОДСТВУ МОНОПОЛИЙ

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

телями Чукотского края. Мак-Кэн, а также фирмы «Райт энд Баун», «Гриффинс энд К0», «Линден энд К°» и другие развернули на Чукотке своего рода меновую торговлю, носившую грабительски неэквивалентный характер. Американские контрабандисты привозили на Чукотку, Камчатку и в другие районы России главным образом виски и ром. Разбавляя спиртное водой и настаивая его на табаке и перце, они сбывали этот дурманящий напиток, заполучая ценные меха соболя, чернобурой лисицы, морского котика, голубого песца 37. «На Чукотке, Камчатке, Охотском побережье почти безраздельно,— отмечали советские ученые,— господствовали американские бизнесмены и авантюристы, которые, используя слабость и немощность местной администрации, применяли изощренные приемы грабежа местных жителей под видом обменной торговли» 38.

телями Чукотского края. Мак-Кэн, а также фирмы «Райт энд Баун», «Гриффинс энд К0», «Линден энд К°» и другие развернули на Чукотке своего рода меновую торговлю, носившую грабительски неэквивалентный характер. Американские контрабандисты привозили на Чукотку, Камчатку и в другие районы России главным образом виски и ром. Разбавляя спиртное водой и настаивая его на табаке и перце, они сбывали этот дурманящий напиток, заполучая ценные меха соболя, чернобурой лисицы, морского котика, голубого песца 37. «На Чукотке, Камчатке, Охотском побережье почти безраздельно,— отмечали советские ученые,— господствовали американские бизнесмены и авантюристы, которые, используя слабость и немощность местной администрации, применяли изощренные приемы грабежа местных жителей под видом обменной торговли» 38.

Команды заокеанских браконьерских и контрабандистских шхун, посылаемых к берегам России, часто состояли из уголовников и людей авантюристического склада. Поимка их на месте преступления, естественно, сопровождалась конфликтами. Между соответствующими ведомствами по иностранным делам завязывалась переписка. Причем далеко не всегда представители сторон могли скрыть раздражение. Когда споры со шкиперами и хозяевами некоторых браконьерских шхун передавались на арбитраж, американские дельцы возбуждали встречные иски. Разговоры и межведомственная переписка о необходимости усиления охраны Дальневосточного побережья велись в Петербурге не одно десятилетие39, но серьезных мер практически не предпринималось. Царское правительство не находило средств 40, чтобы обеспечить неприкосновенность дальневосточных границ России, а изредка посылаемый в Охотское и Берингово моря одинокий крейсер не в состоянии был эффективно охранять территориальные воды вдоль береговой линии, протянувшейся на многие тысячи морских миль.

Кроме того, заинтересованность в поддержании хороших отношений с США в период русско-турецкой войны 1877—1878 гг. побуждала петербургских министров закрывать глаза на вторжение американских капиталистов в дальневосточные владения России. При этом учитывалось, что значительная группа заокеанских дельцов пользовалась особым покровительством госдепартамента США. Когда зимой 1876/77 г. стало известно, что Тихоокеанская эскадра России вместе с судами Сибирской флотилии взяла курс на Сан-Франциско, американские зверопромышленники ринулись к оставшемуся без охраны русскому побережью41. Рассчитывая на использование портов США в качестве опорных баз для ведения крейсерской войны против британских торговых судов в случае вмешательства Англии в русско-турецкий конфликт, царское правительство не только не дало отпора такому нашествию дельцов с побережья США,

37  Нарочницкий А. Л. Экспансия США на Дальнем Востоке в 1886—1894 гг.—Учен.зап. Моск. пед. ин-та им. В. П. Потемкина. М., 1953, вып. 2, с. 76—88.

Нарочницкий А. Л. Экспансия США на Дальнем Востоке в 1886—1894 гг.—Учен.зап. Моск. пед. ин-та им. В. П. Потемкина. М., 1953, вып. 2, с. 76—88.

38 История Сибири с древнейших времен до наших дней: В 5-ти т./Глав, ред.: А. П. Окладников, В. И. Шунков. М., 1964—1971, т. 3. Сибирь в эпоху капитализма /Отв. ред. Ф. А. Кудрявцев, с. 194.

39 ЦГАВМФ СССР, Канцелярия морского министерства (КММ), ф. 410. он. 2, 1874— 1880 гг., д. 2247, л. 1—3; 1881—1885 гг., д. 2276, л. 2.

40 Там же, 1868 г., д. 3356, л. 11—12.

41 АВПР, ф. Посольство в Вашингтоне, оп. 512/3, 1877 г., д. 130, л. 512; 1879 г., д. 138, л. 196.

нo и санкционировало по просьбе госдепартамента предоставление им временных льгот 42.

Безнаказанность, а тем более льготы лишь поощряли американских любителей легкой наживы и авантюристов. Их действия распространялись на новые районы российской территории и становились все откровеннее. Браконьеры из Нового Света уже не стеснялись высаживаться близ населенных пунктов России и вступать в перестрелку с коренными жителями. Побывавший на Дальнем Востоке в конце XIX в. горный инженер н путешественник К. А. Скальковский свидетельствовал: «Ни для кого не составляет тайны, что пушные звери убиваются на берегах, принадлежащих России, убиваются без пощады и без расчета или за бесценок вымениваются у населения, спаиваемого дрянным спиртом» 43.

Такого же рода тревожные сообщения поступали в столицу ипо официальным каналам из главного управления Восточной Сибири. Все это постепенно убеждало МИД, морское и военное ведомства России, что «американские купцы добиваются права производить каботажную торговлю на наших восточных окраинах не для сбыта своих продовольственных припасов и снабжения прибрежных жителей предметами необходимости, а для контрабандной торговли спиртными напитками и для всевозможной эксплуатации местного населения и богатств края» 44. Со временем в высших сферах Петербурга начали склоняться к мнению, что пора более решительно пресекать вторжения иностранных авантюристов в пределы русских владений45. В тех портовых городах, где в основном снаряжались шхуны браконьеров, в местных газетах был опубликован текст петербургской инструкции крейсерам России о пресечении противозаконных действий иностранных судов в территориальных водах и на побережье Приморской области Восточной Сибири46. Для захода иностранных судов в целях ремонта или пополнения запасов продовольствия был оставлен открытым только порт Петропавловск-Камчатский.

Политика дружественного нейтралитета, твердая поддержка Севера во время гражданской войны в США и проявленная Россией добрая воля в 60-е годы принесли ей плоды в следующее десятилетие, когда отношения двух стран прошли ряд испытаний на прочность и была внушительно продемонстрирована сила вековой традиции дружественного расположения и сотрудничества. Во время постигших Россию в 70-е годы грозных внешнеполитических кризисов вашингтонское правительство занимало благожелательную к ней позицию.

В течение нескольких месяцев 1877 г. в американских портах находилась эскадра боевых кораблей России, а за пять дней до начала русско-турецкой войны 1877—1878 гг. в Вашингтоне президент Р. Хейс дал обед в честь русской военно-морской делегации, на котором присутствовали ведущие члены правительства США 47. Представители России были окружены вниманием и гостеприимством. Политический эффект от при-

42 ЦГАВМФ СССР, КММ, ф. 410, оп. 2, 1876—1877 гг., д. 4056, л. 9; АВПР, ф. Посольство в Вашингтоне, оп. 512/3, 1877 г., д. 130, л. 200; 1880 г., д. 141, л. 41.

42 ЦГАВМФ СССР, КММ, ф. 410, оп. 2, 1876—1877 гг., д. 4056, л. 9; АВПР, ф. Посольство в Вашингтоне, оп. 512/3, 1877 г., д. 130, л. 200; 1880 г., д. 141, л. 41.

43 Скальковский К. А. Указ. соч., с. 89.

44 АВПР, ф. Посольство в Вашингтоне, оп. 512/3, 1880 г., д. 140, л. 112—113.

45 Письма К. П. Победоносцева к Александру III: В 2-х т. М., 1925, 1926, т. 1, с. 184,

46 ЦГАВМФ СССР, КММ, ф. 410, оп. 2, 1874—1880 гг., д. 2247, л. 30—33.

ЦГАВМФ СССР, КММ, ф. 410, оп. 2, д. 3719, л. 503; АВПР, ф. Канцелярия, оп. 470/4, 1877 г., д. 117, л. 229—234.

бытия российских кораблей в порты США и посещения делегацией России Белого дома превзошел всякие ожидания. В Петербурге, сообщал поверенный в делах США уже после начала русско-турецкой войны, остались «в огромной степени довольны сердечной встречей, устроенной... в Соединенных Штатах» 48. В напряженные недели накануне Берлинского конгресса 1878 г. правительство США не поддалось сильнейшему нажиму со стороны Великобритании и фактически санкционировало строительство и вооружение новой эскадры крейсеров для России в момент обострения отношений Петербурга с Лондоном.

Аналогичным образом политический курс на взаимодействие двух стран проявился во время аннексии Гавайских островов Соединенными Штатами. Добиваясь реализации экспансионистских планов, правительство США пыталось использовать в своих интересах англо-русские противоречия. Как считали в госдепартаменте, сдержанное отношение в Петербурге к притязаниям США на Гавайские острова было способно ослабить вероятные протесты со стороны Англии против американской политики. Когда в США было принято решение окончательно присоединить Гавайи, российское правительство отреагировало в спокойных тонах, рассчитывая сохранить союзника в лице крепнувшего североамериканского государства.

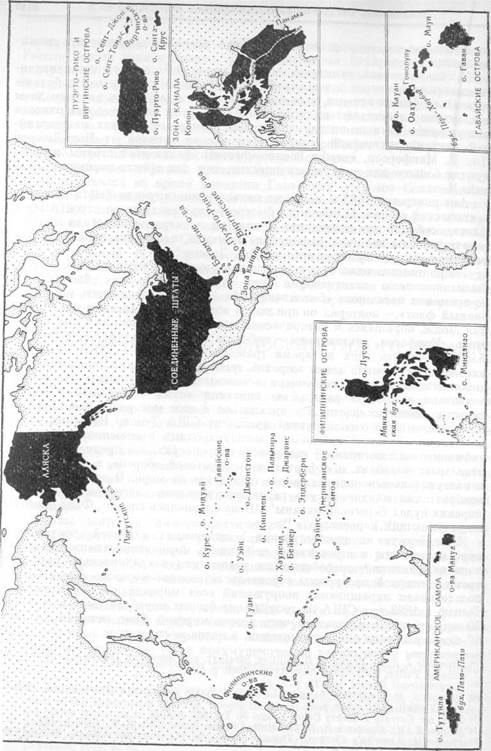

4. ПРОНИКНОВЕНИЕ В БАССЕЙН ТИХОГО ОКЕАНА

Империалистический курс широкой экспансии включал и проникновение в бассейн Тихого океана, что осуществлялось под мощным нажимом финансистов с Уолл-стрит, предпринимателей, объединившихся в рамках Американо-Азиатской ассоциации и «Америкэн Чайна девелопмент компани», в определенной степени диктовавших курс внешнеполитическому ведомству США.

Поскольку в конце XIX в. у Соединенных Штатов еще не было опорных пунктов на океанских магистралях, ведущих к китайскому побережью, одной из практических задач в планах молодой империалистической державы стало овладение островами на путях из Америки в Китай и Японию.

Планы широкой империалистической экспансии США побуждали создавать средства их материализации. В последней четверти XIX в. в качестве первоочередной ставится задача быстрого усиления военно-морского флота. Ее четко и недвусмысленно сформулировали идеологи экспансионизма и с готовностью приняли на вооружение практики государственного аппарата 49.

Нельзя сказать, что в это время США совсем не располагали флотом. На судостроительных верфях американцы умело и деятельно сооружали всевозможные корабли — крейсеры, мониторы, пароходы с парусной оснасткой и т. п. Но это были преимущественно небольшие и маломощные суда, годные главным образом для несения патрульной службы. В целом

48 Н. Atkinson — W, M. Evarts, May 16, 1877.— United States National Archives, Records of the Department of State, Record Group 59, Diplomatic Despatches from United States Ministers to Russia, vol. 31.

49 Подробнее см.: Hagan К. J. American Gunboat Diplomacy and the Old Navy, 1877—

1889. Westport, 1973; Coletta P. E. Admiral Bradley A. Fiske and the American Navy.

Lawrence, 1979, p. 76.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

до состоянию военно-морского флота США уступали не менее чем дюжине других государств.

до состоянию военно-морского флота США уступали не менее чем дюжине других государств.

В ходе внешнеполитических схваток в конгрессе в 80-е годы неизменно поднимался вопрос о том, что «Соединенные Штаты не могут больше оставаться беззащитными, в то время как другие страны с каждым днем все больше наращивают вооружения» 50. При этом тема «недостаточности вооружений» активно эксплуатировалась ораторами в целях межпартийной внутриполитической борьбы. Как заявил сенатор от Нью-Джерси Дж. Р. Макферсон, «верфи военно-морского флота этой страны используются больше для внутриполитических, чем для военно-морских сражений» м.

Акт конгресса 1883 г. положил начало реконструкции флота на новой технической основе. В 80-е годы быстро растут расходы на строительство флота, особенно при президенте Кливленде. «Американцам стали импонировать захваты колоний, расширение торговли, прокладка канала и даже ведение войны»,— отмечал историк Дж. Добсон 52.

По настоянию одного из конгрессменов-экспансионистов, Г. К. Лоджа, были выделены ассигнования для строительства трех броненосцев, со временем названных «белойэскадрой». «США должны иметь могущественный флот»,—повторял он при любой возможности. Морская мощь, твердил Лодж, обращаясь к историческим аналогиям, позволила Риму сокрушить Карфаген, англичанам — победить Наполеона, а северянам в Америке — взять верх во время гражданской войны в США53. Другой идеолог, одержимый идеей мировой гегемонии США, капитан, ставший впоследствии контр-адмиралом и военно-морским историком, А. Мэхэн, настолько энергично ратовал за аннексии новых территорий п строительство мощного флота, что сравниться с ним мог разве что крупный политический деятель, будущий президент США Теодор Рузвельт, автор концепции «большой дубинки» в международных отношениях. «Мэхэн,— зафиксировали историки,— говорил не о крейсерах, а о дредноутах, не об отдельных кораблях, а о флотах, не о береговой обороне, а о подготовке к наступательным операциям и о господстве на море. В конгрессе США вскоре после появления его работ прекратились разговоры о „военно-морских судах береговой охраны". Чаще слышались слова: ,,Флот, никому не уступающий первенства"» 54.

Воздействуя на умонастроения политических деятелей, рекламируя курс на захваты и агрессивные действия в море, экспансионисты—идеологи и практики — способствовали реализации в сравнительно короткое время обширной программы строительства военно-морского флота США, подстегивали наращивание вооружений всех морских держав в мире 55. Только в 1893 г. в США на сооружение боевых кораблей было истрачено 30 млн. долл., в результате чего военно-морской флот занимал уже не 12-е, как в начале его модернизации, а пятое место в мире.

50 Grenville J. A. S., Young G. В. Politics, Strategy, and American Diplomacy. Studies in Foreign Policy, 1873—1917. New Haven, 1966, p. 6.

50 Grenville J. A. S., Young G. В. Politics, Strategy, and American Diplomacy. Studies in Foreign Policy, 1873—1917. New Haven, 1966, p. 6.

51Congressional Record, vol. 15, pt 2, p. 1387.

52 Dobson J. M. America's Ascent: the United States Becomes a Great Power, 1830—

1914. DeKalb (111.), 1979, p. 54.

53 Цит. по: Garraty J. Hehry Cabot Lodge. N. Y., 1953, p. 152.

54 Hacker L. M., Kendrick В. В. The United States Since 1865. N. Y., 1933, p. 127.

55 Plesur M. America's Outward Thrust: Approaches to Foreign Affairs. 1865—1890. DeKalb (111.), 1971, p. 28.

|

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Дата добавления: 2016-07-09; просмотров: 525;