Элементы принципиальной схемы электропривода ПРК

| УГО по ЕСКД | Буквенное обозначение по ГОСТ 2.710-75 ЕСКД | Номер ГОСТа ЕСКД, нормирующего УГО элемента принципиальной электрической схемы | Наименование элемента принципиальной электрической схемы |

| М | 2.722-68 | Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором |

| |||

| |||

| |||

| |||

Часть 3 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

Пример № 13.1

Осциллограмма напряжения на выходе выпрямителя (рис. п13.1.1) имеет параметры Umax = 120 В; TЦ = 0,02 с.

а – принципиальная схема;

б – осциллограмма напряжения Uн

Рис. п13.1.1. Однополупериодный выпрямитель с RC-фильтром

Построить для двух периодов (t = 0,04 c) графики напряжения на выходе выпрямителя и первых четырех членов ряда Фурье разложения функции напряжения.

Решение

Формула разложение в ряд Фурье для такой функции имеет вид

где ω = 2πf = 2π/Т – угловая частота, с-1;

f – частота, Гц (в данной задаче f = 50 Гц);

Т – период колебаний, с.

При заданных в задаче условиях напряжение на выходе выпрямителя определяется выражением

В прямоугольной системе координат (y = u; x = 180ωt/π) строим графики (см. рис. п13.1.2) следующих функций:

Рис. п13.1.2 – Графики напряжения UН и первых 4 членов ряда Фурье

Пример № 13.2

По данным примера №13.1 на интервале 0÷0,04 c аналитически или графоаналитически построить график суммы первых четырех членов ряда Фурье разложения функции напряжения UН.

Решение

Построение графика суммы первых четырех членов ряда Фурье разложения функции напряжения UН выполняем графоаналитическим методом, для чего находим суммы ординат всех графиков разложения с шагом 0,001с. Полученные точки соединяем между собой с использованием лекала (рис. п13.2.1).

Рис. п13.2.1. График суммы первых 4 членов ряда Фурье

Пример № 13.3

Активная нагрузка выпрямителя RН (см. пример №13.1) образована последовательным соединением резистора фильтра и приемника. Надо найти коэффициенты пульсаций для напряжения на входе и выходе фильтра при наличии конденсатора фильтра Сф и при его отсутствии (обрыв проводов его подключения в схеме). Известно, что UВХ. MAX = 120 B; RН = 10 кОм, CФ = 10 мкФ.

а – схема при обрыве цепи конденсатора Сф;

б – схема с исправным фильтром

Рис. п13.3.1. Выпрямитель с RC-фильтром

Решение

При определении коэффициента пульсаций напряжения в расчет принимаются только постоянные составляющие и основная (первая) гармоника. Поэтому для заданных условий напряжение на входе фильтра (выходе выпрямителя) определяется выражением

u = (38 + 60 sinωt) = (38 + 60 sin(2πft)) = (38 + 60 sin(314t)) В.

Из этой зависимости следует, что постоянные составляющие для напряжений на входе и выходе неисправного фильтра (рис. п13.4а) будут равны

Поскольку при отсутствии конденсатора в цепи комплексные сопротивления равны активным сопротивлениям, напряжения основной гармоники на входе и выходе неисправного фильтра будут равны

Коэффициент пульсаций для напряжения на входе фильтра составит

pвх = Uвх (1) m /Uвх (0) = 60/38 = 1,58.

Коэффициент пульсаций для напряжения на выходе фильтра будет

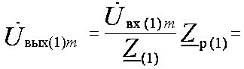

pвых = Uвых (1) m /Uвых (0) .

Для фильтра с отключенным конденсатором коэффициент будет

pвых. С=0 = Uвых (1) m /Uвых (0) = 54/34,2 = 1,58.

При наличии конденсатора нагрузка носит комплексный характер. И если по постоянной составляющей напряжения ничего не изменится, то по переменной составляющей сопротивление на выходе фильтра станет меньше, что приведет к уменьшению напряжения первой гармоники и снижению коэффициента пульсаций на выходе фильтра.

Комплексное сопротивление разветвленного участка Сф-Rп по первой гармонике

Комплексное сопротивление всей цепи по первой гармонике

Напряжение на выходе фильтра от основной гармоники

Коэффициент пульсаций для напряжения на выходе исправного фильтра

pвых = Uвых (1) m /Uвых (0) = 17,01/34,2 = 0,5.

По сравнению с неисправным фильтром он меньше в 3,16 раза.

Пример № 14.1

Сформулировать определение несимметричного триодного тиристора, привести эскиз его конструкции и указать его основное назначение.

Решение

Тиристор – полупроводниковый прибор, имеющий четырехслойную структуру с чередующимися электронно-дырочными областям. Двухэлектродные тиристоры называют динисторами, трехэлектродные - тринисторами. Их основное назначение в силовой электронике – управление мощностью в нагрузке.

Эскиз конструкции несимметричного триодного тиристора с тремя р-п переходами типа КУ210В приведен на рисунке п14.1.

Рис. п14.1.1. Эскиз конструкции триодного тиристора типа КУ210В

Для конструкции тиристоров этой серии характерно наличие у корпуса винта, с помощью которого тиристор крепится к теплоотводящей металлической пластине (радиатору). Кремниевые тиристоры средней мощности имеют буквенно-цифровой код типа КУ210В (К – кремниевый, У – тиристор триодный, 2 – средняя мощность, 10 – номер разработки, В – максимально допустимое обратное напряжение 600 В).

Пример № 14.2

Привести условные графические обозначения несимметричных тиристоров, их буквенно-цифровое обозначение и вольтамперные характеристики.

Решение

Триодные тиристоры различаются по числу электродов (динисторы и тринисторы). Структура и условные графические обозначения динисторов приведены на рисунке п14.2.1а и п14.2.1г. Тринисторы отличаются способом подключения управляющего электрода – к катоду или аноду. На рисунке п14.2.1б, п14.2.1в, п14.2.1д и п14.2.1е показаны структуры и условные обозначения незапираемых тринисторов. В качестве буквенно-цифрового обозначения используется буквы V или VS с порядковым номером. Например, V12 или VS12.

Рис. п14.2.1. УГО тиристоров в принципиальных электрических схемах

Рис. п14.2.2. УГО незапираемого тиристора с управлением по аноду

и его вольтамперная характеристика

Пример № 15.1

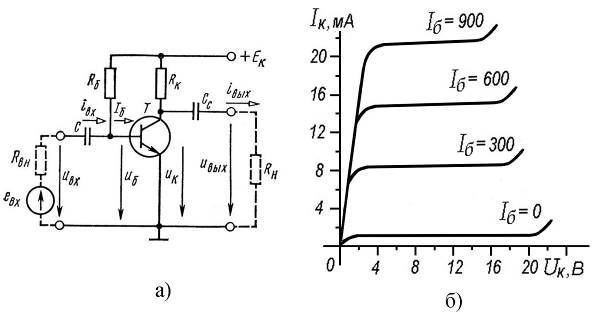

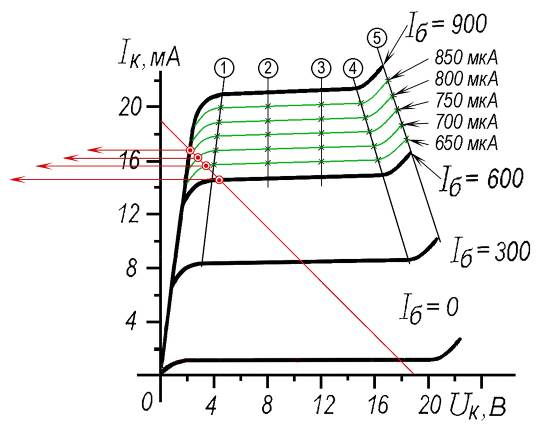

Для усилительного каскада (рис. п15.1.1а) на биполярном транзисторе типаn-p-n, имеющем известные коллекторные характеристики (рис. п15.1.1б), построить обратную вольтамперную характеристику резистора RК = 1 кОм при ЕК = 19 В, совмещенную с коллекторными характеристиками транзистора.

Рис. п15.1.1. Принципиальная электрическая схема

(а) однокаскадного усилителя переменного тока на биполярном транзисторе

и коллекторные характеристики (б) транзистора

Решение

В семействе коллекторных вольтамперных характеристик транзистора проведем линейную вольтамперную характеристику резистора RК (обратная ВАХ коллекторного резистора), удовлетворяющую уравнению:

UК = ЕК – RКIК.

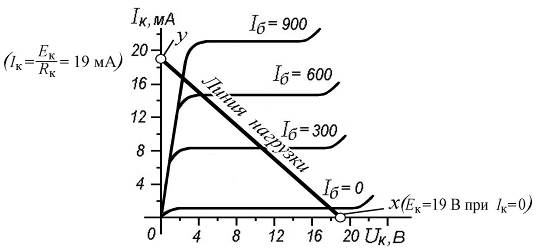

Её строим по двум точкам: UК = ЕК = 19 В при Iк = 0 на оси абсцисс и IК = ЕК / RК 19 мА при UК = 0 на оси ординат. Такая линия называется линией нагрузки(точки xиy на рис. п15.1.2).

Рис. п15.1.2. Коллекторные характеристики с линией нагрузки

Пример № 15.2

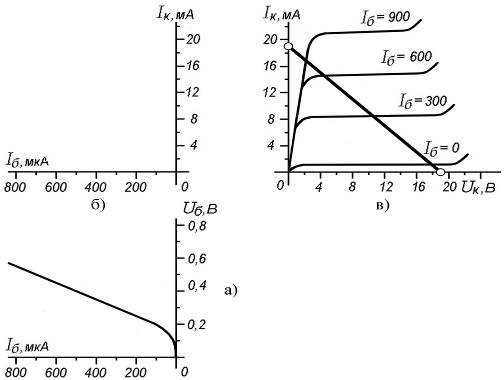

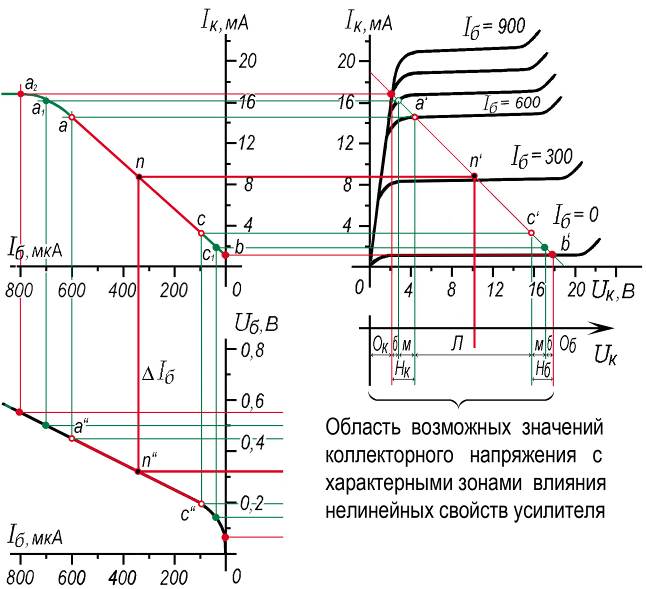

Для расчета величины резистора Rб усилительного каскада (рис. п15.1.1), с которым усилитель будет работать в режиме Аи коэффициента усиления по напряжению kU,построить номограмму, состоящую из входной, переходной и выходных коллекторных характеристик транзистора.

Решение

Исходный вид номограммы для расчета величины резистора Rб, с которым усилитель будет работать в режиме А, приведен на рисунке п15.2.1.

Для построения переходной характеристики и определения на ней участка, соответствующего режиму А, отмечаем опорные точки – "а'" (конец линейного участка коллекторной характеристики при данной линии нагрузки) и "b' (начало линейного участка входной характеристики).

Границы диапазонов входного напряжения UВХ, тока базы Iб, тока коллектора IК и напряжения коллектора UК, которые соответствуют режиму работы усилительного каскада без линейных искажений, на окончательном виде номограммы показаны тонкими линиями.

В результате обработки номограммы (рис. п15.2.2) для обеспечения работы усилительного каскада в режиме А без нелинейных искажений усиливаемого сигнала получены следующие параметры:

1) ток покоя базы IбП = 330 мкА;

2) напряжение покоя базы UбП = 0,32 В;

3) максимальная амплитуда входного напряжения UВХ = 0,125 В;

4) ток покоя коллектора IКП = 8,8 мА;

5) максимальная амплитуда колебания коллекторного тока ∆IК = 5,7 мА;

6) напряжение покоя коллектора UКП = 11,2 В;

7) максимальная амплитуда выходного напряжения усилителя UВЫХ = 5,8 В;

8) коэффициент усиления по напряжению – kU = 46,4.

Рис. п15.2.1. Исходный вид номограммы для расчета величины

резистора Rб, с которым усилитель будет работать в режиме А

Рис. п15.2.2. Окончательный вид номограммы

Сопротивление резистора Rб определяется по формуле

Rб = (ЕК – UбП)/ IбП = (19 – 0,32)/0,330 = 56,6 кОм.

Пример № 15.3

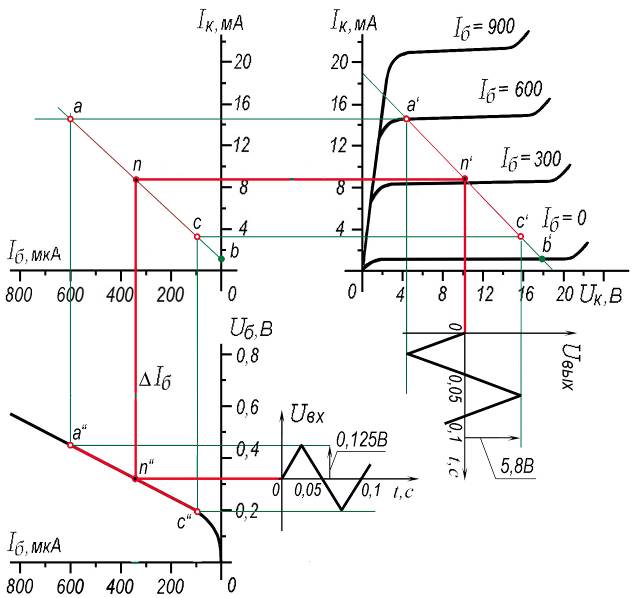

Для усилителя (см. пр. № 15.1) построить диаграммы (один период) входного и выходного напряжения треугольной формы. Частота сигнала 10 Гц, амплитуда входного напряжения в два раза больше UВХ. Л. МАКС.

Решение

Диаграммы входного и выходного напряжения строим с использованием номограммы, построенной в примере № 15.2. Для этого дополним номограмму осями координат входного и выходного напряжения с протяженностью оси времени ~0,15 с. Построенные диаграммы напряжений выделены жирными линиями.

Результат построения диаграмм напряжений представлен на рисунке п15.3.1.

Рис. п15.3.1. Номограмма с диаграммами входного и выходного

напряжения усилителя в режиме А без нелинейных искажений

Пример № 15.4

Для усилителя (см. пр. № 15.3) построить диаграммы напряжений (один период) при напряжении входного сигнала в два раза большем, чем максимальное напряжение, при котором отсутствуют нелинейные искажения, и определить коэффициент усиления по напряжению.

Решение

Для построения графика переходной характеристики в области достижения коллекторным током предельно возможного значения (нелинейная часть переходной характеристики) предварительно построим коллекторные характеристики, соответствующие диапазону тока базы от 600 мкА до 900 мкА с шагом ∆IБ = 50 мкА.

Построение дополнительных коллекторных характеристик производится графо-аналитическим способом методом линейной интерполяции (см. рис.15.4.1). Вначале проводим линии границ характерных участков характеристик – линии 1-5. Затем участки этих линий, заключенные между графиками коллекторного тока при токе базы 600 и 900 мкА делим каждый засечкам на 6 равных долей и через засечки проводим дополнительные графики коллекторных характеристик.

Рис. п15.4.1. Коллекторные характеристики транзистора с

дополнительными графиками для построения нелинейной

части характеристики

Отмеченные точки пересечения дополнительных графиков коллекторных характеристик с линией нагрузки проецируются на систему координат переходной характеристики до пересечения с соответствующими линиями тока базы. Номограмма, подготовленная для построения графика выходного напряжения усилительного каскада, работающего в режиме А, приведена на рисунке п15.4.2.

Рис. п15.4.2. Номограмма для расчета усилительного каскада

с учетом нелинейных свойств, работающего в режиме А

В построенной номограмме (рис. п15.4.2) область "А – В" соответствует режиму работы усилителя без линейных искажений формы усиливаемого напряжения – зона изменения коллекторного напряжения "Л". Зоны "Нк" и "Нб" соответствуют режимам усилителя, при которых коэффициент усиления уменьшается до нуля по мере удаления напряжения коллектора от линий, ограничивающих зону "Л". Индексами "м" отмечены подзоны с малыми линейными искажениями, а индексами "б" – подзоны с большими линейными искажениями. Зоны с индексами "Ок" и "Об" соответствуют режимам при которых коэффициент усилителя равен нулю.

На рисунке п15.4.3 показан окончательный вид номограммы с графиками напряжения (один период) сигнала на входе усилителя (идеальная равносторонняя "пила") и напряжения на выходе усилителя ("пила" со скругленными вершинами).

Рис. п15.4.3. Номограмма с графиками входного и выходного напряжения усилителя в режиме А с нелинейными искажениями при UBX = 2 UBX. Л. МАКС

В результате обработки номограммы (рис. п15.4.3) расчета работы усилительного каскада в режиме А с нелинейными искажениями усиливаемого сигнала при UBX = 2 UBX. Л. МАКС получены следующие значения параметров:

1) напряжение ограничения положительного полупериода входного напряжения UВХ. ОГ+ = 0,23 В;

2) напряжение ограничения отрицательного полупериода входного напряжения UВХ. ОГ– = 0,25 В;

3) предельная амплитуда положительного полупериода выходного напряжения UВЫХ. ПР+ = 7,6 В;

4) предельная амплитуда отрицательного полупериода выходного напряжения UВЫХ. ПР– = 8,0 В;

5) коэффициент усиления по напряжению k*U = 31,2.

Пример № 16.1

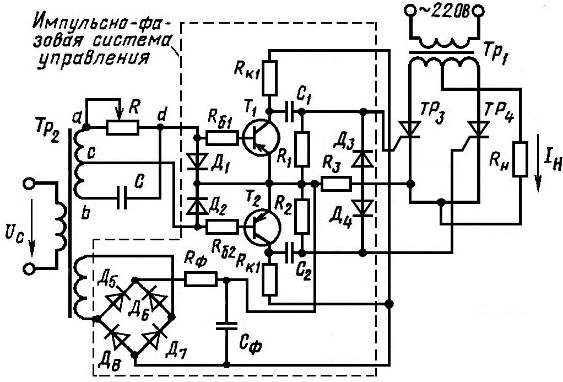

На основании фрагмента принципиальной электрической схемы электронного устройства (см. рис. п16.1.1), выполненной по устаревшим стандартам, определить функциональное назначение электронного блока и привести графические и буквенно-цифровые обозначения его элементов в соответствие с действующими стандартами ЕСКД.

Рис. п16.1.1 – Принципиальная электрическая схема электронного устройства, выполненная со значительными отступлениями от требований ЕСКД

Решение

Для корректировки условных графических обозначений (УГО) в данной принципиальной электрической схеме электронного устройства, а также их буквенно-цифровых обозначений (кодов) потребуются следующие стандарты ЕСКД (ЕСКД – Единая система конструкторской документации):

ГОСТ 2.702-75 Правила выполнения электрических схем;

ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах;

ГОСТ 2.721-74 Обозначения общего применения;

ГОСТ 2.723-68 Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители;

ГОСТ 2.728-74 Резисторы, конденсаторы;

ГОСТ 2.730-73 Приборы полупроводниковые;

ГОСТ 2.747-68 Размеры условных графических обозначений;

ГОСТ 2.755-74 Устройства коммутационные и контактные соединения.

Принципиальная схема электронного устройства, отвечающая по оформлению УГО элементов и их буквенно-цифровых обозначений, приведена на рисунке п16.1.2. При построении схемы с целью точного выполнения требований стандарта ГОСТ 2.747-68 "Размеры условных графических обозначений" используется специальную графленую бумагу "Миллиметровка" (в примере линии разграфки выполнены с интервалом 10 мм). Толщина основных линий в схеме равна 0,35÷0,5 мм.

Рис. п16.1.2 – Принципиальная электрическая схема электронного однофазного двухполупериодного управляемого выпрямителя с импульсно-фазовым блоком управления, изображенная в соответствии с требованиями ЕСКД

Пример № 16.2

Идентифицировать по учебнику [2] наименование электронного устройств из предыдущего примера и кратко описать принцип его работы.

Решение

Данное устройство (см. учебник [2]) является однофазным двухполупериодным управляемым выпрямителем с импульсно-фазовым блоком управления.

Сдвиг управляющих импульсов, открывающих тиристоры VS1 и VS2 по отношению к анодному напряжению, производят вручную с помощью мостового фазовращателя. При изменении сопротивления переменного резистора RR1 фаза напряжения ucd, являющегося выходным напряжением мостового фазовращателя, при постоянной амплитуде плавно изменяется от 0 до 180°. Напряжение ucd с выхода фазовращателя поступает на вход усилителей-ограничителей на транзисторах VT1 и VT2 , причем диоды VD1 и VD2 срезают отрицательные полуволны этого напряжения. Выходные напряжения этих усилителей, имеющие трапецеидальную форму, далее дифференцируются цепочками C2R3 и C3R6. Появившиеся после них импульсы с крутыми фронтами и малой длительностью являются двуполярными. Диоды VD3 и VD4 в управляющих цепях тиристоров VS1 и VS2 делают их однополярными (не пропускают отрицательные импульсы).

Усилители-ограничители питаются от отдельного выпрямителя, который собран по мостовой схеме на диодах VD5–VD8. В выпрямитель входит также сглаживающий R8C4-фильтр.

Пример № 17.1

На основании переключательной функции

составить принципиальную электрическую схему логического устройства на основе логических микросхем.

Решение

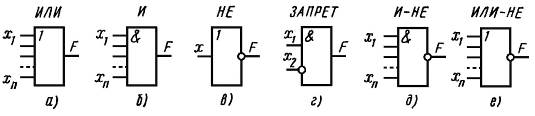

Для составления электрической схемы логического устройства на основе логических микросхем используются условные графические обозначения (УГО) бесконтактных логических элементов (рис. п17.1.1).

Рис. п17.1.1. УГО бесконтактных логических элементов

Поэтапно заменяя в формуле переключательной функции элементарные логические операции над элементарными переменными, преобразуем заданную функцию к виду, удобному для составления схемы.

FX = a ( b ( c + a b ) + c ) + c =

FX = a ( b ( c + a b ) + c ) + c =

= a ( b ( c + n1 ) + c ) + c =

= a ( b n2 + c ) + c =

= a (n3 + c ) + c =

= a n4 + c =

= n5 + c = FX CX.

В соответствии с выполненными преобразованиями переключательной функции для схемы потребуется 3 элемента ИЛИ, 1 элемент И и 2 элемента И–НЕ. Все элементы на 2 входа. В качестве элементной базы для изготовления логического устройства можно взять интегральные микросхемы логических функций серий 133, 134, 155, 156, 176 и т.д.

Построение схемы (рис. п17.1.2) начинается с вычерчивания шины входных сигналов от источников "А", "В" и "С", проводники которой помечены соответственно индексами переменных "а" и "а", "b" и "b", "с" и "с".

Построение схемы (рис. п17.1.2) начинается с вычерчивания шины входных сигналов от источников "А", "В" и "С", проводники которой помечены соответственно индексами переменных "а" и "а", "b" и "b", "с" и "с".

Рис. п17.1.2. Принципиальная схема логического устройства

Пример № 17.2

Используя законы и свойства алгебры логики минимизировать переключательную функцию из примера № 17.1.

Решение

Для минимизации переключательной функции используются законы и свойства алгебры логики, аналитические выражения которых представлены в таблице п17.2.1.

Вначале выполняется раскрытие логических отрицаний сложных переменных и раскрытие скобок. То есть применяются формулы 25, 26, 29, 30, 32, 33.

На этом этапе минимизации получим выражение переключательной функции, которое представляет собой сумму сложных переменных со структурой в виде произведения элементарных переменных.

На этом этапе минимизации получим выражение переключательной функции, которое представляет собой сумму сложных переменных со структурой в виде произведения элементарных переменных.

FX = a ( b ( c + a b ) + c ) + c =

= a + ( b ( c + a b ) + c ) + c =

= a + b ( c + a b ) c + c =

= a + b ( c + a b ) c + c =

= a + b c c + b a b c + c .

Таблица п17.2.1

Дата добавления: 2016-03-20; просмотров: 2556;