ИСХОДНЫЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 13 страница

Культурный опыт во многом определяет, что именно клиент считает своей проблемой, к кому он склонен обращаться за помощью и каким образом он представляет эту проблему в общении со специалистом (Pin-derhughes Е., 1989). Культурный барьер может осложнять психотерапевтический процесс и вести к преждевременной терминации и ошибочной диагностике. В качестве составляющих этого барьера в кросс-культурной психотерапии можно считать различия языка, форм полового поведения, игнорирование системы поддержки клиента, неверно построенную процедуру психологического обследования, а также опору специалиста исключительно на линейное мышление (Westrich С, 1994). Так, язык очень часто создает препятствие для психотерапевтической коммуникации и может быть причиной неверного понимания ее участниками друг друга. Клиент может не владеть языком в той степени, которая необходима для того, чтобы использование вербальной психотерапии было эффективным, особенно в тех случаях, когда психотерапевт опирается на комплексные когнитивные представления, необходимые для достижения ин-сайта (Atkinson D., Morten G., Sue D., 1993).

Как отмечают К. Кервин и соавторы (Kerwin С, et al, 1993), лица смешанной расы не склонны воспринимать себя в качестве «маргиналов» ни в одной из культурных сред, с которыми они связаны по своему происхождению. Однако, согласно Н. Винн и Р. Прист (Winn N., Priest R., 1993), дети смешанной расы очень часто поставлены перед дилеммой выбора культурной идентичности одного из своих родителей в качестве доминирующей. Многие пациенты смешанной расы, участвующие в психотерапевтической работе, обнаруживают сниженную самооценку, социальную изоляцию, депрессивные переживания и плохую социальную приспособляемость. Расовая идентичность, по-видимому, является одной из главных компонент, которую следует учитывать для достижения лучшего понимания клиентом самого себя (Winn N., Priest R., 1993).

Латиноамериканцы являются вторым по численности меньшинством в Соединенных Штатах Америки. Они значительно отличаются друг от друга по степени аккультуризации и, следовательно, по типу своих проблем. Последние могут включать переживание вины из-за неспособности полноценного осуществления материнских функций и отрыва от семьи в результате переезда на новое место жительства, а также устойчивое ощущение себя в качестве гражданина «второго сорта» (Lee С. С, 1991). Религиозный и духовный опыт неотделим от культуры и является важным фактором, влияющим на верования и состояние психического здоровья. Так, например, в одних случаях заболевание может связываться с особенностями поведения человека, в других же, — главным образом с внешними факторами, такими как грязный воздух или резкие перепады температуры (Sue D., Ivey A., Pedersen P., 1996). Учитывая все это, следует признать, что корректные в культурном, духовном и социальном отношениях формы психотерапевтической интервенции имеют первостепенную значимость(Lee С. С, 1991).

Изобразительное искусство является альтернативой вербальной коммуникации, с ним связаны иные модели психотерапевтической интеракции (Burt Н., 1993). Ш. МакНифф утверждает, что арт-терапия обладает «уникальным потенциалом в плане создания кросс-культуральной теории психотерапевтической работы, основанной на признании универсального характера творческих процессов <...>, поскольку воображение является значимым фактором изобразительной работы» (цит. по: Wes-trich С, 1994, р. 188). Все люди без исключения, независимо от возраста, расового и национального происхождения, обладают способностью к творчеству. В то же время форма художественной экспрессии во многом связана с культурой. В художественном творчестве проявляются культурные установки (Cattaneo М., 1994). Через визуальные образы люди передают представления о самих себе, свои чувства и то, в какой мере они идентифицируют себя с конкретной культурой. Важно осознать, что диагностическая функция изобразительного творчества может быть адекватно реализована лишь в условиях учета культурной среды (Сат-panelli М., 1991). Так, например, для рисунков мексиканца могу быть характерны жирные контуры фигур, в то время как в рисунках японца обнаруживается много свободного пространства. Оба этих примера демонстрируют связь изобразительной экспрессии с определенной культур-ной-традицией.

Художественные образы могут, как известно, выступать в качестве своеобразных метафор, позволяющих оценивать различные аспекты психической жизни или условий существования их автора (Riley S., 1994). Исследования, проведенные Т. Тиббетс и Б. Стоун (Tibbetts Т., Stone В., 1990), свидетельствуют о том, что краткосрочная арт-терапия является особенно эффективной в работе с подростками, имеющими эмоциональные или поведенческие нарушения. Арт-терапия, как правило, способствует укреплению их психической идентичности, что в свою очередь помогает достичь более реалистичного и менее дефензивного взгляда клиентов на ситуацию и самих себя.

По данным X. Квятковска (Kwiatkowska Н., 1978), использование техники «портрет семьи» помогает понять роли ее членов и их взаимоотношения. Семья является носителем определенных «истин», которыми руководствуются ее члены, по мере того как каждое поколение сталкивается с новой для себя социальной реальностью (Riley S., 1994). Поскольку культура оказывает влияние на модели семьи, очень важно понять условия воспитания и происхождения клиента. Кроме того, реакции клиента на психотерапевтическую интервенцию могут во многом определяться семейной динамикой. Так, например, для выходцев из Латинской Америки характерно стремление искать психологическую поддержку в первую очередь у членов своей семьи. К психиатрии и психотерапевтической работе они обращаются лишь в исключительных случаях (Moreno G., Wadeson Н., 1986).

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: СЛУЧАЙ С МЕГАН

Меган — 16-летняя иммигрантка из Панамы. Она была помещена в психиатрическую больницу в связи с неправильным поведением. С 12 до 14 лет она, живя в Панаме, злоупотребляла алкоголем. Накануне госпитализации Меган выпила четырнадцать унций рома и затем отрезала голову кошке. Ее сестра сообщила, что Меган сделала это потому, что молодой человек, в которого она была влюблена, не обращал на нее никакого внимания. Родственники отмечали у нее периодические внезапные перепады настроения. В момент поступления в психиатрическую больницу она отрицала намерение покончить жизнь самоубийством.

Меган была самой младшей из четырех детей. Она родилась в Панаме, где и жила со своей матерью и отчимом до 13 лет. В детстве она нередко подвергалась унижениям и физическому насилию. Ее мать часто работала по ночам. Отчим же злоупотреблял алкоголем. Когда матери не было дома, отчим неоднократно домогался девочки. Когда Меган исполнилось 13 лет, мать отправила ее в США к старшей сестре. На момент поступления в психиатрическую больницу Меган проживала с несшими за нее ответственность сестрой (31 год) и деверем (32 года).

Меган училась в одиннадцатом классе школы и получала в основном хорошие и удовлетворительные оценки. Годом раньше ее успеваемость была хуже. В школе ей удалось подружиться с некоторыми девочками и мальчиками. Она была довольно общительной, хорошо танцевала и занималась в драматическом кружке. Интерес к каким-либо другим видам увлечений и внеклассной работе у нее был низкий.

В шестилетнем возрасте она однажды подожгла матрас, а в четырнадцатилетнем, считая себя излишне полной, в течение месяца вызывала у себя рвоту. Однажды она перерезала себе вены на запястье, а в другой раз приняла большую дозу ибупрофена (почувствовав себя плохо, она не смогла выпить весь флакон). В школе Меган посещала групповые занятия с психологом один раз в неделю.

Данная госпитализация Меган в психиатрическую клинику была для нее первой. В прошлом она никогда не лечилась в больницах и не подвергалась хирургическим операциям, хотя опыт общения с врачами имела — она страдала бронхиальной астмой и контрактурой бронхов. Во время нашей первой беседы, организованной для сбора анамнестических данных и объяснения задач совместной работы, Меган выглядела опрятно и была одета по сезону. Она смотрела на собеседника и задавала вопросы по существу — о целях нашей работы. Она не испытывала каких-либо трудностей в выборе английских слов и могла вполне эффективно общаться со мной.

Меган была достаточно ориентирована во времени, месте, собственной личности и ситуации. Ее отличала яркость эмоциональных проявлений. Ей были, очевидно, небезразличны род исследования или вид работы, которые я была намерена с ней проводить. Она попросила меня дать время обдумать мое предложение провести с ней арт-терапевтические занятия и решить, стоит ли соглашаться. Прежде чем пойти на участие в арт-терапевтических занятиях, Меган задала мне несколько вопросов: «Кто Вы по национальности? Сколько Вам лет? Как долго Вы здесь работаете?» Тем самым она пыталась определить для себя, стоит ли мне доверять, и в какой степени она может идентифицироваться со мной.

Первое занятие

|

Техника журнального фотоколлажа, разработанная X. Ландгартен (Landgarten Н., 1994), является «эффективной методикой, обладающей большими возможностями при работе в мультикультурной среде, с разными по этническому происхождению клиентами» (р. 219). Она может быть использована как с психотерапевтической, так и с диагностической целью. Выбираемые клиентом картинки способны выявить темы и проблемы, остающиеся нераскрытыми в вербальном общении с ними. Кроме того, эта техника позволяет преодолевать культурные различия между клиентом и психотерапевтом. X. Ландгартен отмечает, что использование техники журнального фотоколлажа позволило ей работать с некоторыми «закрытыми» темами, значимыми для выходцев из Азии, а также способствовало налаживанию эффективной коммуникации с иммигрантами из Латинской Америки. Меган начала работу с большим воодушевлением. Она действовала в соответствии с инструкцией и проявляла самостоятельность. Выбирая картинки для своего коллажа, она то и дело обменивалась со мной фразами. Закончив работу, она дала названия каждому из фрагментов композиции (рис. 2.15), связав их с наиболее яркими впечатлениями своей жизни: «Крещение»,'«Изоляция», «Невинность», «Успех», «Сила» и «Традиция».

Наиболее значимым для Меган оказался фрагмент «Изоляция». Девушка прокомментировала его следующим образом: «Это одинокая маленькая девочка; ее обидели, и ее глаза печальны». Меган пояснила, что ей трудно жить, поскольку она иммигрантка, не имеет разрешения на работу, говорит с акцентом и люди нередко смеются над ней. По поводу фрагмента «Традиция» она сказала, что он ассоциируется у нее с латиноамериканцами, «раздающими детям тумаки»: на ее родине люди строго обращаются с детьми, и мать Меган, воспитывая ее, регулярно прибегала к физической силе. Фрагмент «Крещение» Меган связала с ощущением своей греховности — она не ходит в церковь, и в ее жизни «происходило слишком много плохого».

По поводу фрагмента, названного «Невинность», она заявила: «Это то, что я потеряла», — а по поводу картинки «Сила» сказала, что это та сила, позволяющая переносить пребывание в психиатрической больнице. Картинка «Успех» означала для нее качество, которое она хотела бы иметь и которым она, по-видимому, сможет обладать, если будет хорошо трудиться.

На этом занятии Меган рассказала мне о своей жизни в Панаме и школьных проблемах, связанных с ее принадлежностью к меньшинству. Она была искренней, хотя ее манеры производили впечатление некоторой театральности. Временами она возвращалась к отношениям со своим бывшим другом. Меган говорила, что никто не знает о том, кем она является на самом деле. Так, например, школьные учителя видят в ней лишь «пуэрториканку», и их представления о ней не выходят за рамки стереотипов.

Второе занятие

По утверждению Л. Гольдшейдер (Five Hundred self-portraits, 1937), самым первым в истории автопортретом является изображение Пта-Хо-тепа, найденное при раскопках в районе, прилегающем к пустыне Сахара. В дальнейшем разными художниками были созданы сотни автопортретов. Особо следует упомянуть Рембрандта, который на протяжении своей жизни написал их великое множество. X. Чапман (Chapman Н., 1990) замечает, что наиболее ранние автопортреты Рембрандта отражают становление его самосознания. Создание автопортретов во все времена служило самоутверждению и укреплению психической идентичности (Wade-son Н., Durkin J., Perach D., 1989).

Подростки нередко создают изображения автопортретного характера, которые можно считать средством постижения ими своего «Я» (Mal-chiodi С, 1990). Создание автопортретов в арт-терапевтической работе помогает выявить способность клиентов к принятию иного образа «Я» и их наиболее значимые проблемы (Wadeson Н., Durkin J., Perach D., 1989). Кроме того, как утверждает В. Окландер (Oaklander V., 1988), «телесный образ "Я" выступает в качестве значимого показателя принятия человеком самого себя» (р. 284).

|

На втором занятии Меган была довольно активной и много говорила. Она рассказывала о себе, своей семье, друзьях, о том, что ее отчим пытался трогать ее за грудь, а мальчики в школе испытывают к ней лишь сексуальный интерес. Она призналась, что накануне поступления в психиатрическую больницу даже хотела отрезать себе грудь, но вместо этого отрезала голову кошке. Она также сказала, что учителя в школе видят лишь ее внешнюю сторону, не воспринимая ее подлинное «Я». По ее мнению, для них она является лишь «пуэрториканской потаскушкой».

Когда я спросила Меган, кем она является на самом деле, она ответила, что воспринимает себя в роли печальной, одинокой девушки, после чего перешла к изложению своих положительных качеств. Она поделилась со мной тем, что у нее всегда вызывают возмущение и гнев попытки людей воспринимать ее в соответствии со стереотипами. Затем она рассказала о бывшем друге, который оставил ее и стал дружить с другой девушкой из-за того, что Меган отказалась вступить с ним в половой контакт, а также о своих отношениях с лицами мужского пола — их общение обычно оказывалось непродолжительными из-за ее неспособности к эмоциональной близости с ними и того, что они хотели лишь ее тела.

К работе над автопортретом ОНа ОТНеСЛаСЬ рис. 2.16. «Автопортрет

с энтузиазмом: вначале обвела контуры своего в зеркале»

лица, тщательно выверяя пропорции, затем стала подбирать оттенки, соответствующие цвету ее волос и кожи. Эти оттенки действительно соответствовали оригинальным. Создавая иссиня-черный оттенок для изображения волос, она сказала, что хотела бы иметь светлые волосы, и хотя естественный цвет ее волос ей нравится, светлые волосы, по ее мнению, наиболее красивы. Изображая торс, она вначале закрасила его контур телесным цветом, создав тем самым свое обнаженное (однако лишенное половых признаков) изображение, а потом стала накладывать второй слой красок, соответствующий одежде. В конце концов на рисунке предстала девушка в ярком, декорированном платье (рис. 2.16).

Сексуальные переживания Меган имели двойственный характер. Образ «пуэрториканской потаскушки» вызывал у нее явное неприятие. То, что на автопортрете ее тело и запястья закрыты платьем, можно рассматривать как отражение защитной реакции и в то же время попытку скрыть следы сделанных ею ранее порезов. Обращает на себя внимание и то, что она не изобразила свое тело целиком. Отсутствие его нижней части можно расценить, как стремление скрыть свою сексуальность.

Третье занятие

По мнению Р. Берне и X. Кауфман (Burns R., Kaufman Н., 1972), кинетический рисунок семьи «отражает внутренние дисгармонии гораздо более точно, чем вербальный опрос клиента или использование иных методов» (р. 2). Эта техника позволяет выявить чувства гнева и депрессии, бессилия и страха, а также дефицит доверия клиента к специалисту (Wohl, Kaufman, цит. по: Malchiodi С, 1990).

Меган нарисовала свою семью в гостях у деверя (рис. 2.17). Она изобразила родственников, проживающих в США, но не изобразила мать и отчима. Себя она поместила рядом с двадцатилетней сестрой, с которой часто делилась своими переживаниями. Она особо остановилась на весьма напряженных отношениях со старшей сестрой и призналась, что та трижды порывалась задушить ее, и попыталась объяснить мне причины, по которым сестра могла испытывать к ней столь отрицательные чувства. Работа над рисунком и его обсуждение позволили выявить определенные семейные проблемы, среди которых одни имели культурный, а другие — дисфункциональный характер.

Меган сказала, что боится быть депортированной обратно в Панаму. Судя по рисунку и словам она переживала сложные отношения в семье: старшая сестра хотела отправить ее на родину, а деверь стремился удер

жать в США. Меган ощущала чувства вины и стыда из-за того, что открыла постороннему человеку — мне — семейные тайны, и в то же время испытывала гордость в связи с тем, что ей удалось проделать определенную внутреннюю работу, чтобы обеспечить стабильность своего положения в будущем.

Четвертое занятие

Во второй половине XV века крестоносцы в Европе стали использовать специальные эмблемы для обозначения своего положения в обществе. Эти эмблемы в виде гербов помещались на сбруе коней и щитах. Символы, используемые при создании гербов, были разнообразными и включали изображения животных, растений, звезд и т. д. Люди знатного происхождения гордились своими гербами и никому не позволяли их использовать. Гербы не только обозначали идентичность того или иного человека и привилегии его семьи, но и говорили о его происхождении (HornD., 1983).

При создании рисунка на тему «мой герб» (рис. 2.18) Меган проявила большую активность. Делая паузы в работе, она смотрела на меня.

|

Девушка испытывала гордость в связи с тем, что одна из ее прабабушек являлась принцессой индейского племени. По словам Меган, у этой прабабушки было много денег и драгоценностей. Затем Меган перечислила все то, что является предметом ее гордости, включая отличные оценки по испанскому языку, хорошее владение английским и красивые глаза. Она также сказала, что ее цель — поступить в колледж и получить диплом.

Хотя Меган перечислила целый ряд своих достоинств, ее настрой оставлял желать лучшего. Она призналась, что сомневается в своих способностях достичь намеченной цели раньше 21 года. Ее жизнь, как ей казалось, складывалась плохо, якобы потому, что на ее семье лежит проклятье — многие из женщин ее рода были изнасилованы или стали жертвами издевательств, а собственность семьи была проиграна мужчинами в азартных играх. Меган не была уверена в том, что в будущем ей удастся избежать печальной участи своих родственниц. По поводу же своего рисунка она испытывала гордость и повесила его на стене своей палаты.

Пятое занятие

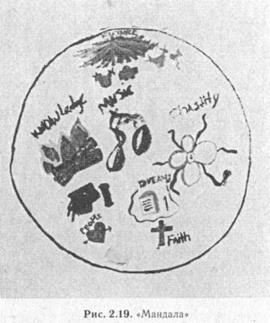

По мнению К. Юнга, мандала является отражением Самости — организующего центра личности (JungC, 1959; FincherS., 1991). Он пишет: «Этот центр не связан с тем, что называется "Эго"; он связан с Самостью» (Jung С, 1959, р. 73). Самость воплощает полноту психической жизни и включает в себя как сознание, так и бессознательное (JungC, von Franz М., 1964). Во многих культурах мандалы предстают в качестве музыкальных инструментов, используемых для решения задач психического роста (Jung С, von Franz М., 1964). Эти циркулярные символы нередко отражают состояние просветления и духовной свободы, например в системе представлений дзен-буддизма. В христианской традиции разновидностью мандалы можно считать изображение нимба, а в языческой — солнца. В культурах народов Европы, Африки и островов Тихого Океана циркулярные символы очень часто связаны с мифами творения. Являясь украшением священных мест, мандала способна оказывать определенное лечебное, гармонизирующее воздействие. «Мандала связана с определенным влиянием со стороны Самости — исходного паттерна порядка и целостности, той "паутины жизни", которая поддерживает и питает нас. Создавая мандалы, мы творим наше личное жизненное пространство, то пространство, в котором мы чувствуем себя защищенными и которое служит концентрации нашей психической энергии» (FincherS., 1991, р. 24). Спонтанная изобразительная деятельность, направленная на заполнение пространства в круге разными цветами и формами, может сопровождаться исцеляющими эффектами и расширением системы самосознания, а также вести к личностному росту (Fincher S., 1991).

Рисуя собственную мандалу, Меган молчала и казалась глубоко погруженной в свои мысли. Закончив работу, она заявила, что рисунок ассоциируется у нее с жизненным опытом, любящими ее людьми, ее будущим, а также целомудрием, составляющим сильные стороны ее личности (рис. 2.19). Девушка особенно выделила это качество и пояснила, что в ее культуре девственность священна. Определенные изменения, отмечаемые в поведении моей клиентки, являлись, на мой взгляд, результатом борьбы противоречивых чувств, связанных с курирующим отделение мужчиной-психиатром. Меган рассказала мне, что накануне у чее произошел с ним конфликт, и она опасается, не будет ли он из-за этого уволен. Казалось, она находилась в эмоциональной зависимости от него. С этим я связала ее страх возможной утраты в случае его увольнения. Сейчас она переживала нечто подобное тому, что испытывала при

разрыве отношений со своим бывшим другом. Она не объяснила мне до конца причину своих переживаний, но сказала, что если бы находилась дома, то обязательно бы напилась. Меган призналась, что утрачивает способность трезво мыслить, если на кого-нибудв1 сердится, и что ей частно бывает трудно контролировать свое поведение. Она согласилась с тем, что ее приспособительные способности снижены, но не решилась обсуждать со мной более эффективные способы преодоления эмоционального стресса, чем те, которые для нее были обычно характерны (в частности, нанесение порезов). Ее настроение оставалось все еще подавленным. Она продолжала считать, что присущие ей положительные качества не позволяют преодолевать жизненные трудности.

Шестое занятие

По мнению X. Квятковска (Kwiatkowska Н., 1978), последний рисунок всей серии работ клиента не только имеет большое диагностическое значение, но и выражает его сокровенные мысли, которые он пытается донести до окружающих. Завершающая работа является средством подведения итогов психотерапевтического процесса и позволяет клиенту обратиться к своим мечтам и надеждам. М. Наумбурх (Naumburg М., 1973) отмечает, что спонтанный рисунок часто отражает работу воображения, направленную на удовлетворение глубинных потребностей человека. На последнем занятии не только суммируется все то, что происходило с клиентом на предыдущих стадиях психотерапевтического процесса, но и закладывается фундамент нового этапа его жизни (Wadeson Н., Durkin J., Perach D„ 1989).

Придя на последнее занятие, Меган попросила перенести его на более поздний срок. Придя во вновь назначенный час, она высказала целый ряд малоубедительных доводов в пользу еще одного изменения времени. Создавая свой последний рисунок (рис. 2.20), Меган вела со мной разговор в излишне эмоциональной, несколько развязной манере, похлопывала себя по ноге. Она призналась, что испытывает тревогу, связанную с предстоящим сеансом семейной психотерапии. Она сказала, что испытывает страх и в то же время определенное возбуждение, предвидя возвращение в школу. Меган выполнила свой рисунок довольно быстро, не вкладывая в него больших усилий и обсуждая со мной по ходу работы результаты психиатрического обследования и лечения. Она скрепила два листа бумаги с помощью нити и нарисовала на обеих частях большие яркие цветы. Завершив рисунок, она призналась, что ее первоначальное нежелание идти на эту встречу было связано с тем, что ей предстояло говорить о грядущих школьных экзаменах и встрече с родственниками. Она поблагодарила меня за то, что я настояла на последнем занятии.

Обсуждение

На протяжение всего процесса лечения Меган неоднократно обращалась к теме психической идентичности и своего культурного наследия. Так, на первом занятии она сконцентрировала внимание на том фрагменте своей работы (названном ею «Традиция»), на котором помещена фотография матери и ребенка. По поводу этой фотографии она сказала: «Так нас воспитывают». Она заявила, что баскетболист и ребенок, сидящие за решеткой (на другом фрагменте ее коллажа) — латиноамериканцы, и что она чувствует себя в изоляции, потому что является иммигранткой и говорит с акцентом. На втором занятии она в основном говорила о том, что окружающие воспринимают ее как пуэрториканку в соответствии со сложившимися стереотипами. На третьем занятии — о своем нежелании возвращаться в Панаму, а на четвертом — о своем культурном наследии и достоинстве. Наконец она обратилась к понятию целомудрия и связала его с культурой своего народа.

Тема сексуальности оказалась для Меган значимой. Накануне госпитализации она даже хотела отрезать себе грудь. В начале процесса лечения она неоднократно заявляла, что учителя считают ее «пуэрториканской потаскушкой». Связанные с этим переживания усугублялись ее воспоминаниями о перенесенных в детстве эпизодах сексуального наси-' лия. Она считала, что учителя-мужчины испытывают к ней лишь физический интерес. В ее отношении к теме сексуальности просматривалась, амбивалентность: наряду с отрицательными чувствами в ее высказываниях звучало сожаление о разрыве с бывшим другом и желание его вер-і нуть. К концу лечения Меган признала целомудрие проявлением личностной силы и больше не возвращалась к возникавшим у нее ранее переживаниям, связанным с ее сексуальной «доступностью».

Эффект лечения Меган был довольно высоким. Она смогла определить для себя понятие своего культурного наследия и осознать его в кон-* тексте повседневной жизни — оно оказалось многомерным, включаю-; щим не только восприятие ее окружающими в соответствии со сложив-] шимися стереотипами, но и чувство гордости, обусловленное осознанием ценностей, которые несло в себе ее происхождение. В соответствии с моделью развития идентичности представителей меньшинств Меган смогла продвинуться со стадии 2 («диссонанс») на стадию 3 («сопротивление и иммерсия») (Atkinson D., Morten G., Sue D., 1993). В начале лечения она жаловалась на то, что чувствует себя в роли аутсайдера. Она скептически оценивала практику воспитания, характерную для Панамской традиции, и выражала неприятие собственного образа, формировавшегося в глазах представителей доминирующей белой группы населения. К концу лечения Меган смогла интегрировать положительные качества, связанные со своим культурным наследием, в образ «Я» и абстрагироваться от чувства стыда. Ей удалось идентифицироваться с целомудрием и выразить свое отрицательное отношение к физическому наказанию. Изобразительная продукция Меган включала целый ряд образов, связанных с ее родной культурой: латиноамериканцев на коллаже, смуглую кожу и иссиня-черные волосы на автопортрете, образ индейской принцессы — прародительницы Меган. Кроме того ее автопортрет обнаруживает определенное сходство с этой принцессой, изображенной на гербе. Данный факт сам по себе свидетельствует о положительной идентификации Меган со своей культурной традицией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой статье было показано использование арт-терапевтического подхода с целью исследования культурного опыта клиента в процессе психиатрического лечения. Как следует из приведенного описания, арт-терапия может играть значимую роль в укреплении культурной идентичности клиента и способствовать его личностному росту. Она может быть ценным инструментом в решении тех проблем, которые так или иначе связаны с понятием культуры. В то же время ее возможности, несомненно, выходят далеко за пределы тем, относящихся к культурному багажу и культурной идентичности.

Подобно тому как значение картины трудно осознать без представлений о ее происхождении и влиянии на последующее развитие изобразительного искусства, формирование идентичности в подростковом возрасте невозможно понять, не имея сведений о детских годах жизни клиента и том, что происходит с ним, когда он становится взрослым (Kroger J., 1989). Работа с клиентами разного культурного происхождения требует от специалиста готовности расширять диапазон своих представлений о системе верований, особенностей поведения и ценностей определенной малой группы. Он должен обратить особое внимание на то, как культурные различия влияют на психотерапевтические отношения (West-rich С, 1994). «Специалист, игнорирующий своеобразие культурного багажа своих клиентов, вряд ли сможет найти с ними общий язык» (Ка-gawa-Singer М., Chung R., 1994, р. 200). Следует задавать себе вопросы, касающиеся верований, ценностей и норм, спрашивать себя: «Что такое идеальное "Я"? Каким образом можно достичь психической интеграции и целостности? Каковы правила, регулирующие человеческие отношения?» (Kagawa-Singer М., Chung R., 1994). «Оценка собственного культурного багажа является основой уважения иного культурного опыта других людей» (Cattaneo М. 1994, р. 186). Для того чтобы не предъявлять неадекватных требований клиентам, психотерапевты должны хорошо осознавать свои ценности. Они должны признавать культурные различия и сходства. Культурные барьеры могут быть причиной постановки ошибочного диагноза и преждевременного завершения психотерапевтического процесса. Понимая культурные различия, мы проявляем уважение к нашим клиентам и укрепляем в них гордость и чувство собственного достоинства.

Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 681;