ИСХОДНЫЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 3 страница

Арт-терапевт может использовать технику «гештальта», побуждая участников говорить об отдельных элементах их произведений от первого лица, озвучивать диалоги между этими элементами, а затем составить высказывание от «лица» всего произведения в целом.

Завершение сессии может представлять собой краткое резюме, отражающее ее основные результаты. Арт-терапевт может суммировать общий итог сессии, подчеркнув те или иные ее положительные стороны, и поблагодарить участников за их работу. При более продолжительных сессиях каждый участник может кратко сказать о том, что он «получил» от работы и что ему больше всего понравилось или не понравилось.

Иногда используется некий заключительный «ритуал» или упражнение, призванное обозначить окончание сессии и возвратить участников в реальную жизнь. Этому же служит и самостоятельная уборка помещения участниками группы.

В ходе сессии иногда могут возникать сложные моменты, связанные с замешательством или пассивностью группы, беспокойным поведением отдельных участников, мешающих работать другим, бурным проявлением чувств, ощущением незавершенности работы или сохраняющимися сильными переживаниями, которые «вышли на поверхность» в процессе работы, но не нашли своего разрешения. Арт-терапевту иногда бывает сложно вести группу и в то же время эффективно решать все вопросы, связанные с этими сложными моментами. Поэтому он, как правило, работает с ассистентом.

Иногда используется иная последовательность этапов сессии. Например, изобразительному этапу может предшествовать развернутая дискуссия, особенно тогда, когда участникам требуется больше времени и усилий для включения в изобразительную работу. В других случаях почти вся сессия может состоять в основном из изобразительной работы, обсуждение же переносится на следующий раз. В группах, состоящих из лиц со сниженной способностью к вербальной коммуникации, обсуждение может быть очень кратким или ограничиваться лишь показом работ. В группах, состоящих из лиц со сниженной способностью к концентрации внимания или пожилых пациентов, изобразительный этап может быть непродолжительным. Большая же часть времени сессии отводится на несложные физические упражнения, общение и т. д. Более подробно некоторые формы проведения тематически ориентированных групп рассматриваются в следующих разделах книги.

3. АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ И ЕГО ОСНАЩЕНИЕ

Вместе с развитием арт-терапии и совершенствованием ее методологии формировались и нормы, определяющие условия арт-терапевтической работы. Эти условия в известной мере изменялись вместе с реформами в системе здравоохранения, проникновением арт-терапии в деятельность социальных служб, образование и другие сферы деятельности. Несмотря на многообразие задач и форм арт-терапевтической работы, а также значительные различия между отдельными клиентами и их группами, в настоящее время можно говорить о существовании единых требований к оборудованию арт-терапевтического кабинета.

Эти требования во многом основаны на представлении о так называемом «психотерапевтическом пространстве» — особой среде, которая является местом взаимодействия между психотерапевтом и клиентом. Понятие «психотерапевтического пространства» имеет психоаналитическое происхождение и обозначает не столько конкретную организацию физического пространства психотерапевтического кабинета, сколько ту особую атмосферу, которая создается за счет целого ряда факторов.

Как отмечает М. Хан (Khan М., 1974), «уникальным достижением Фрейда является разработка и использование им психотерапевтического пространства и дистанции между пациентом и аналитиком». «В этом пространстве и при этой дистанции взаимоотношения между ними становятся возможными лишь посредством их способности поддерживать иллюзии и работать с ними. Фрейд сформулировал понятия пространства, времени и того процесса, которые потенцируют иллюзии и тем самым позволяют активизировать символический дискурс». М. Хан также поясняет, что иллюзии являются в данном случае предпосылкой переноса. Следует, по-видимому, добавить, что термин «иллюзии» в психодинамическом смысле обозначает определенные изменения в восприятии клиента, в частности те, которые связаны с регрессом сознания на онтогенетически ранних стадиях развития, что является необходимым условием для актуализации и проявления материала бессознательного.

Таким образом, понятие «психотерапевтического пространства» предполагает высокую степень внутренней защищенности аналитика и пациента, вступающих в психотерапевтические отношения. Это непременное условие создания атмосферы доверия и открытости, необходимой дли" развития психотерапевтического процесса. Предпосылками формирования «психотерапевтического пространства» в аналитической работе традиционно являются:

• заключение психотерапевтического контракта, регламентирующего цели и условия психотерапевтической работы, ее оплату, частоту и продолжительность сессий, другие моменты;

• четкие пространственно-временные границы психотерапевтической работы, которые создаются путем использования по возможности постоянного места для проведения сессий и их регулярностью на протяжении всего психотерапевтического процесса;

• личность психотерапевта.

Арт-терапевтическая работа в отличие от большинства вербальных, в частности психоаналитических форм работы, предполагающих лишь двустороннюю коммуникацию, включает динамическое взаимодействие трех участников или элементов: арт-терапевта, клиента и материала или продукта изобразительной деятельности. В соответствии с этим понятие «психотерапевтического пространства» предполагает некоторые дополнительные условия, в частности определенные требования к оснащению арт-терапевтического кабинета соответствующими материалами и средствами для работы, а также условиям экспонирования и хранения продуктов изобразительной деятельности клиента. К. Кейз и Т. Делли отмечают, что «каждый человек, приходящий в арт-терапевтический кабинет, использует его по-своему и устанавливает уникальные отношения с арт-терапевтом». «И хотя одно и то же пространство будет восприниматься различными клиентами по-разному, оно всегда будет играть одинаковую роль, являясь не только фактическим местом пребывания клиента, арт-терапевта и изобразительных материалов, но и символическим пространством. <...> Арт-терапевтический кабинет предоставляет, по возможности, определенный набор изобразительных материалов и рабочих мест» (Case С, Delley Т., 1992, р. 20).

Понятие «психотерапевтического пространства», применительно к арт-терапевтической работе, охватывает также самого арт-терапевта и художественный образ, создаваемый клиентом. Это связано с тем, что арт-терапевт выполняет несколько иную роль, чем психотерапевт при вербальных формах работы. Через молчаливое, наполненное вниманием присутствие при работе клиента он передает последнему ощущение надежности границ, в пределах которых возможно отреагирование переживаний клиента в художественных образах. Художественный образ обладает свойством к потенцированию и накоплению разнообразных переживаний, проецируемых на него клиентом. В то же время он «безопасен» для клиента в том смысле, что его переживания предстают перед ним в «снятом», «дистанцированном», символическом виде. Поэтому клиент чувствует себя более защищенным, чем если бы он пытался выразить свои переживания непосредственно в поведении или словах. Об арт-терапевтическом кабинете Д. Шавериен пишет: «Что бы здесь ни происходило, оно будет в той или иной степени отделено от повседневной жизни и станет лишь предметом для наблюдения». «Это имеет очень большое значение, так как без ощущения пространства, вынесенного за пределы внешнего мира, будет сохраняться склонность пациента действовать и реагировать неосознанно — то есть так же, как мы ведем себя в повседневной жизни. Наличие же определенных границ обеспечивает возможность для поддержания психотерапевтической дистанции. Это позволяет клиенту отстраниться от внешнего мира, что дает ему возможность психологического регресса и функционирования в качестве наблюдателя за своим собственным поведением» (Schaverien J., 1989, p. 149).

Арт-терапевтическое определение «психотерапевтического пространства» весьма близко понятию «игрового пространства», особенно в том смысле, который связан с представлением о «фасилитирующей среде» Д. Винникотт. Понятием «фасилитирующая среда» Д. Винникотт (Winnicott D., 1998) обозначает ту особую атмосферу, которая создается матерью в ее отношениях с ребенком в первые два года его жизни и позволяет ребенку свободно манипулировать «транзитными объектами», благодаря чему он достигает первичного самоопределения. Арт-терапев-тический кабинет и его оснащение могут рассматриваться поэтому как особое пространство для «символической игры», в которой роль «транзитных объектов» выполняют различные изобразительные материалы и даже предметы интерьера, такие, как, например, репродукция художественной работы на стене кабинета.

В создании игровой атмосферы, столь необходимой для построения «психотерапевтического пространства» арт-терапевтической работы, определенную роль играет недирективность подхода и дополнительно оговариваемые нормы и правила поведения клиента, — в частности, что можно, а чего нельзя делать в процессе работы. Арт-терапевт дает понять клиенту, что тот может свободно пользоваться любыми изобразительными материалами и средствами, создавая из них все, что ему захочется, и что при этом результаты его изобразительной деятельности не будут оцениваться с точки зрения их эстетических достоинств. Арт-терапевт может объяснить клиенту, что тот вовсе не обязан что-либо сразу изображать и что будет приветствоваться каждая попытка отражения чувств и мыслей в любой художественной форме и в любой момент. Все это является дополнительными факторами в создании для клиента атмосферы свободы и защищенности и изменении его восприятия арт-терапевтической ситуации как игровой, позволяющей свободно манипулировать материалами, образами, ролями, наподобие того, как он это делал в детстве, когда рисование или лепка не воспринимались им обязанностью или «художественным занятием».

Как отмечает М. Либманн (Liebmann М., 1987), «ценные достоинства игр, используемых в арт-терапии, заключаются в том, что они обеспечивают иную систему координат, отличную от существующей в реальности современного мира». «В ней могут быть освоены и исследованы новые способы поведения без тех последствий, с которыми связано их использование в жизни. Можно сначала рискнуть малым, не рискуя потерять что-то очень важное. <...> Игры также могут предоставлять возможность для непрямого обращения к актуальным проблемам, непосредственное обсуждение которых было бы слишком болезненным. Они могут быть источником радости и веселья, являясь в то же время весьма серьезным делом».

Различные составляющие понятия «психотерапевтического пространства» применительно к арт-терапевтической работе создают, таким образом, уникальную комбинацию факторов, предоставляющих дополнительные лечебно-коррекционные и развивающие возможности для клиентов. Эта комбинация факторов позволяет Р. Эргил использовать понятие «творческой арены» для обозначения особой атмосферы арт-те-рапевтического кабинета. Работая с детьми, он отметил ту особую роль, которую играет поддержание относительного порядка в арт-терапевти-ческом кабинете (при условии, что детям позволено вести себя совершенно свободно и пользоваться материалами любым образом). Он пишет: «Кабинет находится в чистоте, поэтому если ребенок его запачкает, это будет восприниматься как созданный им самим беспорядок, и это ощущение резко контрастирует с его привычным ощущением общего беспорядка в детском коллективе». «Таким образом ребенок будет учиться создавать порядок из хаоса, реализуя свои творческие возможности. <:..> Все пространство арт-терапевтического кабинета является "творческой ареной", на которой ребенок может преодолеть свои психические травмы и зажечься искрой творчества. Благодаря занятиям он обретает уверенность в себе, что позволяет ему решать проблемы, связанные с обучением, общением с членами семьи и сверстниками» (цит. по: Case С, DalleyT., 1992).

* * *

В настоящее время существуют следующие основные типы арт-терапевтических кабинетов:

а) кабинет-студия,

б) кабинет для индивидуальной работы,

в) кабинет для групповой интерактивной работы,

г) арт-терапевтическое отделение и кабинет универсального назначе-

ния.

Арт-терапевтический кабинет-студия является наиболее ранней формой специализированного помещения для художественных занятий. Слово «студия» в данном случае означает, что этот тип арт-терапевтического кабинета чем-то напоминает помещение, предназначенное для работы художника. В кабинете-студии работают обычно несколько пациентов, которые мало контактируют друг с другом. Каждый из них работает самостоятельно.

По мере развития арт-терапии стали появляться другие типы арт-терапевтических кабинетов, предназначенных для более тесного взаимодействия как между арт-терапевтом и пациентами, так и между отдельными участниками группы. Тем не менее студия до сих пор является наиболее подходящим типом помещения для работы с некоторыми группами пациентов (пациенты психиатрических больниц, лица со сниженным интеллектом и некоторые другие). В отдельных случаях кабинет-студия может служить и местом для арт-терапевтической работы с невротиками, лицами с соматической патологией. Такая работа отличается значительной степенью свободы участников арт-терапевтической группы.

Кабинет-студия имеет несколько мест для самостоятельной работы пациентов. Места представляют собой, как правило, столы со стульями. На каждом рабочем месте — необходимый набор всевозможных материалов (бумага разных форматов, краски, восковые мелки или пастель, карандаши и т. д.). На отдельном столе могут находиться заготовки для коллажа, глина и другие материалы на случай, если кто-то предпочтет оригинальную изобразительную технику. Обязательным для студии, так же как и других типов помещений для арт-терапевтической работы, является наличие одной или — лучше — нескольких раковин, обеспечивающих свободный доступ пациентов к воде.

Кабинет-студия имеет зону отдыха с креслами и столом с чаем. Здесь посетители студии могут общаться, не мешая другим. Наряду с тем, что работа в студии рассчитана всякий раз на определенное время, в течение отдельных сессий пациенты могут работать в присущем каждому темпе, по желанию делать перерывы, выходить в фойе (например, для курения).

Кабинет-студия должен иметь специально отведенное место для работ пациентов (при том, что им позволено забирать некоторые работы с собой). Как правило, работы хранятся в индивидуальных папках на столах или стеллажах.

Арт-терапевтический кабинет для индивидуальной работы обычно предназначен для более продолжительного курса занятий как со взрослыми, так и с детьми и подростками, страдающими негрубыми формами психических расстройств. Работа в таком кабинете предполагает тесное психотерапевтическое взаимодействие между арт-терапевтом и пациентом, в том числе на протяжении всего процесса изобразительной работы. Арт-терапевт молчаливо присутствует при работе и иногда задает уточняющие вопросы.

Для работы пациента имеется стол, стул и весь набор изобразительных средств и различных материалов, расположенных либо на полках, либо на другом столе в непосредственной близости от стола пациента.

Стул арт-терапевта находится рядом со столом пациента. Эта часть помещения называется «рабочей зоной». Здесь иногда может находиться гончарный круг и резервуар с глиной, «песочница». Некоторые арт-терапевты предоставляют своим пациентам и иные, более редкие материалы и средства изобразительной работы. Имеются некоторые особенности в оборудовании кабинета, предназначенного для индивидуальной работы с детьми. Они заключаются в наличии большого свободного пространства для игры с предметами или импровизированного исполнения ролей, а также в присутствии «кукольного дома» и разнообразных игрушек.

В кабинете наряду с «рабочей зоной» имеется «чистая зона» для общения арт-терапевта и пациента после завершения изобразительной работы, проведения вербальной психотерапии.

Арт-терапевтический кабинет для групповой интерактивной работы рассчитан как на самостоятельную работу участников группы, так и на их вербальное взаимодействие на этапе обсуждения продуктов изобразительной деятельности. В соответствии с этим кабинет либо должен допускать быструю перестановку мебели, например для посадки пациентов в круг, либо иметь две по-разному оборудованные зоны — «рабочую» — для изобразительной работы, и «чистую» —для группового обсуждения. От кабинета-студии данное помещение отличается еще и тем, что в нем имеется большое разнообразие различных мест для работы, например несколько вариантов столов и стульев. Ориентация столов в пространстве может быть различной, чтобы предоставить возможность выбора участникам группы, которые занимают то или иное место в соответствии со своими предпочтениями, тем самым обозначая «персональные территории», являющиеся в условиях групповой интерактивной работы элементом «индивидуального психотерапевтического пространства». У каждого пациента имеется индивидуальный набор самых необходимых материалов. Кроме того, на общем столе находятся иные, более редкие материалы. Помещение должно быть рассчитано на возможность совместной изобразительной работы участников группы. Например, для создания общей большой работы бывает необходимо освободить пространство на полу в «рабочей зоне». Одна или две стены должны быть предназначены для развешивания работ перед началом обсуждения. Их можно использовать и при создании «групповой фрески» или «настенной газеты».

Некоторые современные кабинеты для групповой интерактивной арт-терапевтической работы нередко оборудованы микрофонами или видеокамерами для аудио- и видеозаписи разных этапов сессии.

При оборудовании кабинетов для индивидуальной и особенно групповой арт-терапевтической работы следует учитывать высокую степень восприимчивости пациентов к мельчайшим особенностям интерьера (окраска мебели, вид из окна и т. д.). Когда пациенты ходят в кабинет на протяжении довольно длительного времени, у них формируется устойчивая система ассоциаций и реакций на ставшую привычной среду. Любое изменение в ней может восприниматься весьма болезненно и даже нарушать арт-терапевтический процесс. Следует учитывать, что арт-те-рапевтический кабинет является не только реальным физическим пространством для пациента, но и пространством символическим, в котором каждый элемент может иметь свои скрытые смыслы и функции.

Большое значение для пациента имеет ощущение «контроля» происходящего в кабинете, — по крайней мере хода изобразительной работы и ее результатов. Поэтому клиенты должны быть уверены в том, что продукты их творческой деятельности надежно сохраняются в индивидуальных папках или на индивидуальных полках. Следует ограничиться минимальным экспонированием работ и вывешивать их главным образом при групповом обсуждении. Если выполнение работ затягивается на несколько сессий, работы следует закрывать или переворачивать, чтобы они не стали предметом преждевременного обсуждения и замечаний. Художественное оформление кабинета, например репродукциями, должно быть минимальным и продуманным.

Арт-терапевтическое отделение и кабинет универсального назначения являются специализированным комплексом помещений, предназначенных для разных форм арт-терапевтической работы, нередко проводимой параллельно с несколькими пациентами или группами. Арт-терапевтические отделения стали создаваться сравнительно недавно, главным образом для обслуживания пациентов крупных лечебно-реабилитационных учреждений, посетителей социальных центров, а также для осуществления комплекса различных арт-терапевтических программ, рассчитанных на самые разные группы населения. Иногда арт-терапевтические отделения предполагают применение мультидисциплинарного подхода, участие в их работе различных специалистов. Например, параллельно с арт-тера-певтическими сессиями могут проходить занятия по музыко- и драма-терапии, работать вербальные психотерапевтические группы и т. д.

Наряду с несколькими помещениями, предназначенными для групповых и индивидуальных сессий, в арт-терапевтическом отделении имеются административные помещения, комната для длительного хранения работ пациентов, кухня или кафе, место ожидания для прибывающих на занятия пациентов.

* * *

Арт-терапевтическая работа предполагает широкий выбор различных изобразительных материалов. Наряду с красками, карандашами, восковыми мелками или пастелью часто для создания коллажей или объемных композиций используются журналы, цветная бумага, фольга, текстиль; глина, пластилин, дерево, специальное тесто — для лепки, песок с миниатюрными фигурками —для «игры с песочницей», иные материалы. Бумага для рисования должна быть разных форматов и оттенков. Необходимо иметь кисти разных размеров, губки для закрашивания больших пространств, ножницы, нитки, разные типы клеев, скотч и т. д. Качество материалов по возможности должно быть достаточно высоким, так как в противном случае может снизиться ценность самой работы и ее результатов в глазах пациентов.

Следует учитывать, что выбор материала может быть связан с особенностями состояния и личности пациента, с динамикой арт-терапевти-ческого процесса в целом. Пациенту должна быть предоставлена возможность самому выбирать материал и средства для изобразительной работы. Как правило, в начале работы пациенты предпочитают пользоваться карандашами, восковыми мелками или фломастерами. Эти средства работы позволяют им хорошо контролировать процесс рисования, что отвечает потребности больных избегать конфронтации со своими чувствами на начальных этапах работы. Выбор этих средств бывает связан с потребностью больных в психологической защищенности. На последующих этапах арт-терапевтического процесса пациенты постепенно осваивают другие материалы, в том числе краски, предоставляющие им большие возможности для выражения разнообразных переживаний и работы с собственными чувствами. Кроме того, краски, смешиваясь и создавая разнообразные оттенки, делают изобразительный процесс менее предсказуемым, сопряженным с проявлением тонких нюансов эмоциональных состояний пациента и различных аспектов его опыта. Когда преодолены защитные тенденции, краски способны вызывать сильный эмоциональный отклик, ощущения радости открытия, стимулировать воображение. Глина, тесто, песок и иные пластические материалы обладают значительными возможностями для выражения сильных переживаний, в том числе чувства гнева. Работа с ними предполагает большую степень физической вовлеченности и мышечной активности, что делает ее более «энергоемкой», затрагивающей психофизиологические процессы. Поэтому при психосоматических нарушениях и соматовегетативных проявлениях невротических состояний такая работа нередко может иметь положительный эффект.

Техника коллажа нередко помогает пациентам преодолеть робость, связанную с отсутствием «художественного таланта» и умений. Кроме того, использование уже готовых предметов и изображений для создания из них новой композиции дает пациентам чувство защищенности — пациенты не так отождествляют свои переживания с этими предметами и изображениями, как, например, с собственными рисунками, что обеспечивает необходимую степень дистанцированное™ от слишком сильных или деликатных чувств и необходимую степень безопасности при изобразительной работе.

4. СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ И ОЦЕНКИ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В этом разделе рассматриваются различные способы ведения документации, отражающей арт-терапевтическую работу (как индивидуальную, так и групповую), а также способы оценки ее результатов.

Ведение документации необходимо не только для «отчетности» и оценки труда арт-терапевта, но и для динамического анализа работы, позволяющего принимать те или иные решения, связанные с ведением клиентов или групп. Эти документы содержат ценный материал, необходимый для ретроспективного анализа и проведения научных исследований.

В настоящее время существует несколько основных способов регистрации арт-терапевтической работы:

• формализованный бланк;

• развернутое описание по схеме (в основном для тематически ориентированных и аналитических групп);

• хронограмма групповой арт-терапевтической работы;

• некоторые другие.

Формализованный бланк заполняется на каждой сессии как при проведении индивидуальной, так и групповой арт-терапии. Он содержит следующие пункты:

1) Ф. И. О. клиента (или участников группы);

2) дата и время сессии; ■3) тема;

4) используемые клиентом или участниками группы материалы;

5) высказывания клиента или участников группы в ходе работы;

6) особенности невербальной экспрессии («язык тела») в ходе работы;

7) взаимодействие между участниками группы (для групповых форм работы);

8) отношение к работе;

9) процесс изобразительной работы (этапы создания образа) клиента или участников группы;

10) описание изобразительного продукта;

11) предполагаемое содержание изобразительного продукта (с точки зрения арт-терапевта);

12) осознание содержания изобразительного продукта самим клиентом или участниками группы (формальное объяснение или ин-сайт).

Развернутое описание по схеме используется преимущественно при групповых формах работы и содержит следующие пункты:

1) Ф. И. О. участников, отсутствовавшие;

2) ведущие (арт-терапевт, ассистент);

3) дата и время сессии, какая сессия по счету;

4) цель занятия;

5) тема, используемые упражнения, задания;

6) общая атмосфера в группе в начале, в середине, в конце сессии, общий характер взаимодействия, ощущения ведущего;

7) что происходило в группе, как вели себя отдельные участники (что делали, как участвовали в обсуждении);

8) каково было участие арт-терапевта и ассистента в работе группы, их взаимодействие;

9) итоги сессии, план дальнейшей работы.

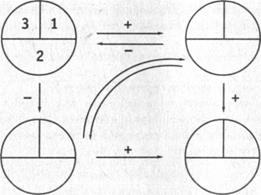

Хронограмма групповой работы первоначально была использована для регистрации вербальной групповой психотерапевтической работы (Сох М., 1978), но в.последующем адаптирована для групповой арт-терапии. Хронограмма связана с использованием заранее подготовленного бланка, заполняемого на каждой сессии. На бланке имеется несколько кругов, расходящихся от центра (рис. 1.2), их число соответствует количеству участников группы, включая арт-терапевта (и ассистента). Каждый круг разделен на три сектора, обозначающих этапы сессии. Сектор № 1 — начало сессии (введение и «разогрев» — при работе тематически ориентированной группы или начальный этап работы аналитической группы), сектор № 2 ■— основная часть сессии, сектор № 3 — ее завершающий этап. Арт-терапевт обозначает круги именами участников группы и кратко записывает в соответствующих секторах то, что каждый из участников делал или говорил на определенном этапе сессии. Приводится и краткое описание изобразительного продукта. Взаимодействие между участниками группы и арт-терапевтом отражается системой условных обозначений в пространстве между кругами: «плюс» обозначает «положительную» коммуникацию (проявления симпатии, поддержки и т. д.), «минус» — «отрицательную» коммуникацию (проявления агрессии, антипатии, попытки помешать работе и т. д.). Стрелки обозначают направленность коммуникации. Как видно на рисунке, она может быть односторонней или двусторонней. Односторонний характер коммуникации не предполагает отчетливо проявленной ответной реакции. Коммуникация между отдельными участниками может вовсе отсутствовать.

Рис. 1.2. Хронограмма групповой работы

В большинстве случаев перечисленные способы регистрации дополняются небольшими рисунками, выполняемыми арт-терапевтом и имитирующими изобразительную продукцию клиента или участников группы. Очевидно, что это может быть непросто при групповой работе. В настоящее время предпочтение отдается фотографии готовых работ (или даже отдельных этапов, связанных с их созданием). Иногда используется и видеозапись. Вся изобразительная продукция сохраняется в течение нескольких лет (обычно не менее трех лет после завершения работы): на обороте рисунка клиент или участники отмечают свою фамилию и дату выполнения работы.

Помимо приведенных выше форм записи и регистрации арт-терапевтической работы существуют также различные методы ее оценки, в частности:

• совместно с ассистентом;

• совместно с группой;

• совместно с другими специалистами, включая супервизорство.

Оценка арт-терапевтической работы совместно с ассистентом может предполагать обсуждение целого ряда вопросов.

• Было ли проявление положительных эмоций у участников группы, какова была степень их вовлеченности в работу, а также степень их кооперации и откровенности?

• Были ли отрицательные чувства, проявленные в ходе работы, и насколько адекватно они были восприняты лидерами (арт-тера-певтом и ассистентом) и участниками группы?

• Были ли проявления «незавершенных переживаний» у отдельных участников группы и какой способ их «завершения» был использован?

• Насколько успешным было взаимодействие арт-терапевта и ассистента?

• Что получили участники группы от работы?

Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 1294;