Педагогические взгляды и деятельность Бецкого И.И., Новикова Н.И., Янковича Ф.И.

Иван Иванович Бецкой (1704-1795 гг.) был педагогом, разделявшим идею Екатерины II о воспитании «новой породы людей» в закрытых учебных заведениях сословного характера. Ему Екатерина II поручила создать в России систему воспитательно-образовательных учреждений для дворянских детей. «..Одобрение честных людей будет моя награда; а успехи юношества будут венцом наших трудов», -писал И.И. Бецкой.

В документе «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества» (1764 г.) и труде «Краткое наставление, выбранное из лучших авторов, с некоторыми физическими примечаниями о воспитании детей от рождения до юношества» (1766 г.) И.И. Бецкой изложил свои взгляды на воспитание «идеальных» дворян. Оно должно быть сообразным природе детей, развивать в них такие качества как учтивость, благопристойность, трудолюбие, умение управлять собой и знание «домостроительства».

Оптимальной формой организации воспитания и обучения должно быть закрытое воспитательное учреждение, куда должны приниматься дети с 5-6 лет и находиться в нем до 18-20 лет. На протяжении всего пребывания в воспитательном учреждении дети должны быть изолированы от воздействия окружающей среды, даже от родственников.

План создания государственной системы образования, по замыслам Екатерины II и И.И. Бецкого, начал реализовываться с создания училища при Академии художеств (1764 г.), воспитательных домов в Москве (1764 г.) и Петербурге (1770 г.), Воспитательного общества благородных девиц в Петербурге (1764 г.) и коммерческого училища (1773 г.). Каждое учебное заведение имело свой устав, общим для которых было: запрещение телесных наказаний, индивидуальный подход в оценке способностей каждого учащегося, ориентация на развитие неповторимой личности учащегося. Однако по причине отсутствия в России специально подготовленных учителей намерения И.И. Бецкого не имели широкого практического развития.

Единственно успешной была деятельность Воспитательного общества благородных девиц Смольного института, положившая начало женскому образованию в России. В 1764 г. по всем губерниям, провинциям и городам был разослан императорский указ «О воспитании благородных девиц в Санкт-Петербурге при Воскресенском монастыре», который в обиходе именовался Смольным. Согласно указу, каждый дворянин мог своих дочерей отдавать для воспитания в это учреждение. Принципы сословности и замкнутости воспитания соблюдались здесь очень строго. Ученицы-дворянки были объединены в возрастные труппы-классы, носившие свою форму одежды как знак отличия.

Прием в первый возрастной класс должен был проводиться, по первоначальному замыслу, один раз в три года. В течение 12 лет обучения родители не имели права забирать свою дочь домой. Содержание обучения включало изучение русского и иностранного языков, арифметики, географии, истории. Обучали также стихосложению, музицированию, рисованию.

Просветительские взгляды на воспитание детей высказывали не только сторонники и исполнители идей императрицы, но и ее оппоненты и противники. Критиком образовательной политики Екатерины II был Николай Иванович Новиков (1744- 1818 гг.).

Идея воспитания добрых граждан, счастливых и полезных Отечеству, патриотов была центральной в воспитательной программе Н.И. Новикова. Он полагал, что процветание государства, благополучие народа зависят от нравственности, дающейся воспитанием и образованием («Причина всех заблуждений человеческих есть невежество, а совершенства – знание»). Н.И. Новиков полагал, что люди всех сословий при правильном воспитании будут успешно выполнять свои обязанности. Поэтому воспитание юношества –первая обязанность как правителя страны, так и каждого родителя.

Свои педагогические воззрения Н.И. Новиков изложил в трактате «О воспитании и наставлении детей» (1783 г.). Воспитание, по его мнению, включает в себя три основные части: физическое воспитание, осуществляемое с целью достижения телесного здоровья детей; нравственное, без которого человек не может быть внутренне счастлив; образование разума, которое необходимо человеку для исполнения всех своих обязанностей.

Н.И. Новиков, являясь сторонником общественного воспитания, подчеркивал важность и разумно организованного домашнего образования. Педагог указывал на необходимость профессионально подготовленных учителей. Настоящий учитель-воспитатель должен быть нравственной личностью, образцом для воспитанников.

План школьной реформы 1782-1786 гг. и сопутствующие ему материалы были подготовлены Федором Ивановичем Янковичем де Мириево (1741-1814 гг.).

В 1786 г. Комиссия об учреждении народных училищ опубликовала главный документ школьной реформы – «Устав народным училищам в Российской империи». По всей России во всех городах и крупных селах должны были создаваться народные училища двух типов; в губернских городах – главные народные училища со сроком обучения 5 лет, а в уездных городах и селах – малые народные училища со сроком обучения 2 года. По «Уставу» во всех училищах рекомендовалось вводить классно-урочную систему вместо традиционной индивидуальной работы с учащимися.

Учебный план малого училища включал чтение, письмо, арифметику, рисование и катехизис вместе со священной историей. Главные училища предполагалось создавать из четырех классов. Содержание обучения первых двух классов соответствовало содержанию обучения в малых училищах; в двух старших классах главных училищ школьники должны были изучать русскую грамматику, начала всеобщей истории, географию, физику, механику, геометрию. После окончания главного училища можно было продолжить обучение в университете, для чего в старших классах главных народных училищ дополнительно обучали латинскому и еще одному иностранному языку, преимущественно немецкому.

Комиссия издала «Правила для учащихся в народных училищах» (1783 г.), дополнявшие «Устав» перечнем обязанностей школьников. На основании этих правил прием в училища осуществлялся два раза в год – летом и зимой.

В 1783 г. было издано «Руководство учителям первого и второго класса» И.И. Фельбигера, адаптированное к русским условиям Ф.И. Янковичем. «Руководство» разъясняло принципы организации классно-урочной системы обучения. Оно считалось обязательным для исполнения. Большое внимание в «Руководстве» уделялось учителю, добродетелям, которыми он должен был обладать для работы с детьми: миролюбием и порядочностью, постоянной бодростью духа и тела, верноподданническим отношением к самодержавному строю, верностью своему сословию, христианской добродетельностью, телесным здоровьем и трудолюбием.

Народные училища, открывавшиеся в эпоху Екатерины II, явились новым для России типом учебных заведений, предназначенных для детей разночинного населения. Основным учебником для них стала книга «О должностях человека и гражданина» (1783 г.). Использовались и другие учебники: по естествознанию – В.Ф. Зуев «Начертание естественной истории» (1786 г.), Е.Б. Сырейщиков «Краткая Российская грамматика» (1787 г.). М.Е. Головин «Краткое руководство к геометрии» (1786 г.)

По плану Ф.И. Янковича содержать училища должны были местные власти. Однако на самом деле из государственной казны денег не поступило. Не хватало учителей. На всю Россию была открыта только одна учительская семинария при Главном народном училище в Санкт-Петербурге (1783 г.). В 1786 г. учительская семинария выделилась из состава Главного народного училища и стала первым в России педагогическим учебным заведением.

Проектируемый план народного образования осуществлялся лишь частично. Училища открывались почти исключительно в городах. Крестьянское население оказалось практически вне системы просвещения.

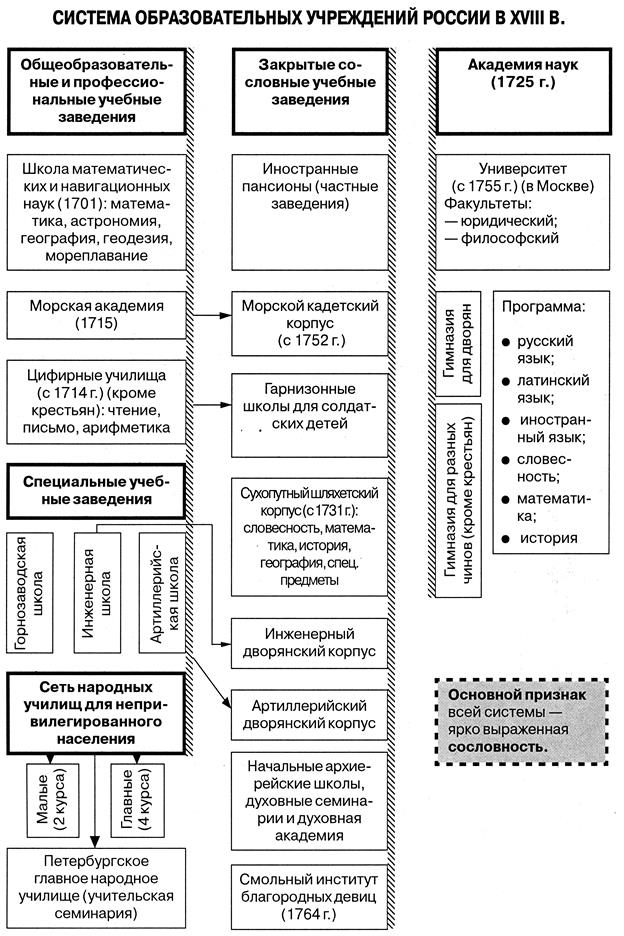

В целом, в XVIII в. в России была создана сеть новых учебных заведений с едиными учебными планами и методиками преподавания учебных предметов, классно-урочной формой организации обучения, началась профессиональная подготовка учителей и т.д. (общие сведения об этапах развития системы образования и типах ее учебных заведений представлены в таблице 12.1. и схеме 12.1). Все это послужило основой для создания в XIX в. государственной системы образования. Мыслителями XVIII в. был высказан ряд педагогических идей, ставших основой для развития русского общественно-педагогического движения первой половины XIX в.

Таблица 12.1

Этапы развития системы образования в России в XVIII в.[18]

| Этап | Характеристика этапа |

| 1 этап – первая четв. XVIII в. | Создание первых светских школ |

| 2 этап – 1730-1756 гг. | Возникновение закрытых дворянских учебных заведений, формирование системы дворянского образования. Открытие Московского университета |

| 3 этап – 1766-1782 гг. | Развитие просветительских педагогических идей, возрастание роли университета |

| 4 этап – 1782-1786 гг. | Школьная реформа, первая попытка создания государственной системы народного образования |

Схема 12.1[19]

Вопросы и задания для самопроверки:

1. Охарактеризуйте факторы, обусловившие потребность российского государства в системе образования европейского типа.

2. Какие начинания в просвещении были предприняты в начале XVIII в.?

3. В чем заключались особенности учебно-воспитательных заведений, основанных во второй половине XVIII в.?

4. Расскажите о наиболее важных событиях в российском образовании в XVIII в.

5. Каковы результаты просветительных реформ XVIII в.?

6. Расскажите о педагогических взглядах представителей русского Просвещения XVIII в. Попытайтесь определить «вечные» заповеди воспитания, уходящие корнями в XVIII в. и сохранившие свою ценность для современной жизни.

Дата добавления: 2017-08-01; просмотров: 5868;