Развитие системы образования в России до 90-х гг. XIX в.

В 1802 - 1804 гг. была проведена реформа народного образования. Манифестом от 8 сентября 1802 г. было образовано Министерство народного просвещения во главе с Петром Васильевичем Завадовским (1739-1812 гг.), а такие документы как «Предварительные правила народного просвещения» (1803 г.), «Устав учебных заведений, подведомых университетам» (в 1804 г.) определяли структуру системы образования в первой четверти XIX в.

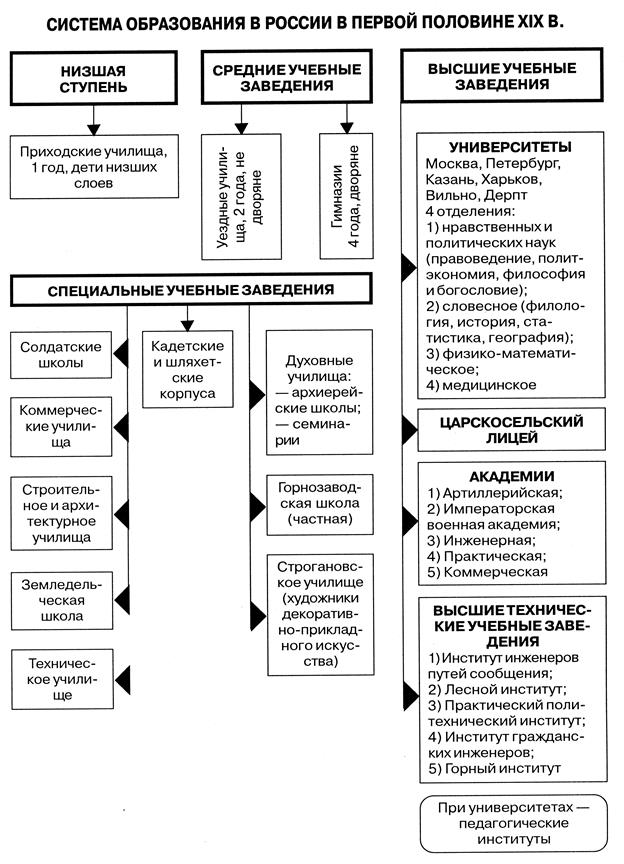

Основными звеньями системы образования стали приходские и уездные училища, гимназии, университеты (система образования в России в первой половине XIX в. представлена на схеме 13.1). Вся Россия была поделена на 6 учебных округов: Московский, Петербургский, Казанский, Харьковский, Виленский, Дерптский – с университетами во главе каждого из них, которые руководили деятельностью учебных заведений своего округа.

Схема 13.1.[20]

В приходских училищах срок обучения был 1 год. Содержание занятий составляли Закон Божий, чтение, письмо, арифметика. В уездных училищах срок обучения составлял 2 года. Задача их состояла в образовании детей непривилегированных слоев населения и подготовке к поступлению в гимназию. В содержание обучения входили грамматика, в национальных регионах – и грамматика родного языка, география, история, арифметика, геометрия, физика, естествознание, ознакомление с промышленным производством применительно к местным условиям, рисование.

В гимназии обучение продолжалось 4 года, принимались в нее лишь дети дворян и чиновников. Гимназия готовила к поступлению в университет. В учебный план входили латинский, немецкий и французский языки, география, история, статистика, логика, нравоучение, курс изящных наук (русская словесность, теория поэзии, эстетика), математический цикл (алгебра, геометрия, тригонометрия), естественно-исторический цикл (минералогия, ботаника, зоология), основы коммерции, технология, рисование.

В начале XIX в. в России во многих дворянских усадьбах стали создаваться школы для крестьянских детей (в 1805 г. в подмосковном имении князя В. В. Измайлова, в 1818 г. в усадьбе князя А.А. Ширинского-Шихматова в Смоленской губернии и т.д.).

В 1801-1805 гг. были созданы специальные высшие школы –Московское коммерческое училище, Институт путей сообщения.

12 авгycтa 1810 г. Александр I подписал «Постановление о лицее», давшее начало истории Царскосельского лицея. Директором лицея был назначен русский просветитель Василий Федорович Малиновский (1765-1814 гг.). Согласно «Постановления», в Лицей принимались «отличнейшие воспитанники дворянского происхождения» в возрасте от 10 до 12 лет, по 20-50 человек ежегодно. В число требований к поступающим входили: «отличнейшая нравственность», «совершенное здоровье», «определенные познания». Срок обучения составлял 6 лет. Лицей подчинялся непосредственно министру народного просвещения.

Обучение делилось на два курса, по 3 года каждый – начальный и окончательный. Содержание начального курса составляли: изучение русского, латинского, французского и немецкого языков, закон Божий, философия, логика; математические и физические науки: арифметика, начала алгебры, тригонометрии, физики; история российская и всеобщая, география, хронология; риторика, чистописание, рисование, фехтование, верховая езда, плавание. Содержание окончательного курса обучения составляли два цикла предметов – «изящные искусства» и «гимнастические упражнения», а также курсы физических, математических, исторических наук, словесность. Каждые полгода проводилась проверка знаний лицеистов по всем изучаемым предметам, а по окончании учебного года – экзамен.

В 1843 г. Царскосельский лицей был переименован в Александровский, который в 1844 г. был переведен в Санкт-Петербург. Выпускниками этого лицея были А.С. Пушкин, А.А. Дельвиг, В.К. Кюхельбекер и др.

Лицеи открывались в 1833 г. – в Ярославле, в 1817 г. – в Одессе, в 1820 г. – в г. Нежине.

Существенные изменения в образовании были связаны с назначением на пост министра просвещения в 1816 г. обер-прокурора Священного синода князя Александра Николаевича Голицына (1773-1844 гг.). В 1817 г. Министерство просвещения было преобразовано в Министерство духовных дел и народного просвещения. При Министерстве просвещения были созданы Главное управление училищ и Комитет для проверки учебников.

В 1819 г. были изменены учебные планы училищ и гимназий, введено чтение Священного писания, изъяты из гимназических курсов элементы философских знаний, статистика, естественное право, эстетика.

Во время правления Николая I (1825-1855 гг.) внимание государства к вопросам воспитания усилилось. По мнению Николая I, что главной причиной восстания были недостатки воспитания.

В 1828 г. Комитет по устройству учебных заведений подготовил новый «Устав гимназий и училищ, состоящих в ведении университетов. Особенность нового устройства системы образования состояла в том, что каждая ступень образования не имела в виду его преемственности. Согласно новому «Уставу» приходские училища должны были обучать мальчиков и девочек самых низших сословий. Содержание обучения в них составляли чтение, письмо, счет, Закон Божий. В уездных училищах обучали детей купцов, ремесленников, мещан. Срок обучения в них был рассчитан на 3 года. В их учебный план входили Закон Божий, священная история, русский язык, арифметика, геометрия, география, курс всеобщей и русской истории, чистописание, черчение, рисование.

Согласно нового «Устава», гимназии становились образовательными учреждениями для детей дворян и высшего чиновничества, готовившими для поступления в университет. Основу содержания обучения в гимназиях составляли русская словесность, логика, латинский, немецкий, французский, греческий языки, математика, география, история, статистика.

С начала 60-х гг. XIX в. началась подготовка новой школьной реформы, одним из первых документов которой стало «Положение о женских училищах ведомства министерства народного просвещения», утвержденное 10 мая 1860 г. Согласно этому документу устанавливалось 2 типа женских училищ: училища I разряда, со сроком обучения 6 лет, и II разряда, со сроком обучения 3 года. В училищах I разряда обучали Закону Божьему, русскому языку и словесности, арифметике и началам геометрии, географии, всеобщей и русской истории, естествознанию, физике и рукоделию. В училищах II разряда содержание обучения ограничивалось Законом Божьим, русским языком, географией, русской историей, арифметикой и рукоделием. Дополнительно к обязательным предметам в училищах I разряда предусматривалось изучение французского и немецкого языков, рисования, музыки, пения, танцев. Женские училища были внесословными учебными заведениями, дававшими среднее образование.

Важным документом реформы стал новый университетский устав, утвержденный 18 июня 1868 г. Согласно этому документу университеты получали некоторую самостоятельность (право самостоятельно выбирать ректора и проректоров, избирать профессоров, создавать на факультетах советы и выбирать деканов). Был утвержден статус высших учебных заведений – Петербургского технологического института, Горного института, Института путей сообщения, Московского высшего технического училища, Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии в Москве.

В 1864 г. была проведена реформа системы начального и среднего образования. 19 июля 1864 г. вышло «Положение о начальных народных училищах», цель которых усматривалась в распространении первоначальных полезных знаний и утверждении религиозных и нравственных понятий в народе. Срок обучения в училищах не был ограничен.

Содержание обучения составляли: Закон Божий, чтение, письмо, арифметика, церковное пение. Начальные народные училища были внесословными учебными заведениями, в них допускалось совместное обучение мальчиков и девочек, а обучение было бесплатным. Все светские начальные народные училища передавались в ведение Министерства народного просвещения, духовные – в ведение Святейшего синода.

19 ноября 1864 г. был утвержден новый «Устав гимназий и прогимназий», согласно которому устанавливались два типа гимназий: классическая и реальная и соответственно им – прогимназии. Прогимназии по своему содержанию обучения соответствовали первым четырем классам гимназий. В их учебный план входили арифметика, Закон Божий, грамматика русского, латинского и греческого языка, природоведение, часто в форме бесед на уроках русского языка. Прогимназии давали возможность подготовиться к поступлению в старшие классы гимназии.

Особенностью классических гимназий было то, что около 40% всего учебного времени отводилось на изучение древних языков – латинского и греческого. В них преподавались русский язык, русская литература, история, география, естествознание, математика, физика, космография, черчение и один иностранный язык (французский или немецкий). Окончившие классическую гимназию получали право поступления в университет.

Содержание обучения в реальных гимназиях отличалось от классических гимназий отсутствием в учебных планах древних языков. Их цель сводилась к подготовке к поступлению в высшие технические и сельскохозяйственные учебные заведения. Обязательным было изучение французского и немецкого языков. Другие учебные предметы – русский язык, литература, история, география – изучались в том же объеме, что и в классических гимназиях.

В соответствии с новым «Уставом» оба типа гимназий объявлялись внесословными учебными заведениями при раздельном обучении мальчиков и девочек. Курс обучения в гимназиях был рассчитан на 7 лет.

Новыми образовательными учреждениями, появившимися вследствие создания форм местного самоуправления – земств, стали земские школы. В соответствии с «Положением о земских учреждениях» от 1 января 1864 г. в ведение уездных и губернских земств переходили и учебные заведения.

Согласно «Положения о женских гимназиях» 1870 г. все женские гимназии стали подразделяться на гимназии ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны и гимназии Министерства народного просвещения. Учреждались четырехклассные женские прогимназии, обучение в которых соответствовало младшим классам гимназий.

В 1871 г. был издан новый «Устав гимназий и прогимназий», в соответствии с которым сохранялись классические гимназии, а реальные ликвидировались. Срок обучения был рассчитан на 8 лет. Содержание обучения в классических гимназиях осталось традиционным: изучение латинского и греческого языков, русский язык, грамматика церковнославянского языка, изучение фольклора, древней литературы и литературы XVIII в., курс истории. В учебных планах гимназий были и такие предметы, как математика, физика, география, «краткое естествознание».

«Устав» 1871 г. был дополнен в 1872 г. «Уставом реальных училищ», которые стали новым типом учебного заведения, дававшего общее и специальное образование. Весь курс обучения был рассчитан на 7 лет. VII класс был дополнительным и имел три отделения: механико-техническое, химико-техническое и общеобразовательное. В свою очередь, V и VI классы также имели отделения – основное, т.е. общеобразовательное, и коммерческое. Такая структура обучения позволяла профессионально ориентировать учащихся.

В учебных планах реальных училищ большое количество часов отводилось на изучение математики, физики, химии, естествознания, новых языков. Русский язык, литература, история преподавались в реальных училищах в тех же объемах, что и в классических гимназиях. Выпускники реальных училищ имели право поступления лишь в высшие технические и сельскохозяйственные учебные заведения.

Изменения претерпела и система начального образования. В 1872 г. было издано «Положение», согласно которому преобразовывались уездные училища, на их базе создавались двухклассные начальные училища и городские училища.

Срок обучения в двухклассном начальном училище составлял 5 лет. Первые три года обучения составлял I класс, содержание обучения в котором соответствовало содержанию обучения в начальных народных училищах; обучение во II классе было рассчитано на два года, в течение которых школьники изучали русский язык, арифметику, наглядную геометрию, основы естествознания, физику, географию и отечественную историю. Окончившие двухклассное народное училище имели право поступления лишь на специализированные курсы и в учительские семинарии.

Срок обучения в городских училищах был 6 лет. Содержание обучения составляли Закон Божий, русский язык и литература, алгебра, геометрия, география, история, основы естествознания, рисование, черчение, пение.

Самым распространенным типом начальной школы оставались церковно-приходские школы со сроком обучения 2 года. Содержание обучения в них составляли чтение, письмо, счет и Закон Божий.

В 1861 г. стали открываться земские учительские семинарии и учительские школы. В 1870 г. вышло «Положение об учительских семинариях», дополненное в 1875 г. инструкцией. Учащимся семинарий предписывалось исполнять установления русской православной церкви, посещать богослужения, читать книги религиозного содержания. В семинарию принимались окончившие двухклассные училища, курс обучения был рассчитан на 3 года. В содержание обучения входили ЗаконБожий, русский язык и литература, математика, естествознание, физика, география, история, рисование, пение, педагогика, методика начального обучения.

Дата добавления: 2017-08-01; просмотров: 1385;