Система образования в России в 1917-1920-х гг.

Февральская революция 1917 г. Способствовала развитию общественно-педагогического движения в России. В апреле 1917 г. состоялся Всероссийский учительский съезд, в ходе которого был создан Всероссийский учительский союз (ВУС). Отсутствие единых подходов не позволило наметить ВУСу единую программу реформ образования.

После Октябрьского государственного переворота 1917 г. проблема перестройки всей системы образования была выдвинута в качестве первоочередной. Большевики рассматривали школу как важное средство пропаганды коммунистической идеологии.

Первые мероприятия советской власти по изменению системы образования вызвали сопротивление многих учителей. Так, с 13 декабря 1917 г. по 11 марта 1918 г. проходила забастовка учителей.

Забастовка учителей была объявлена Совнаркомом незаконной, деятельность ВУСа запрещена. Одновременно советским государством были изданы документы, в которых законодательно утверждались новые цели, задачи и программа школьного образования.

Гуманное отношение к ребенку, необходимость создания условий для его всестороннего развития формально провозглашались важнейшими задачами новой правительственной политики в области просвещения. Воспитательные идеалы и ценности утверждались во всех документах Народного Комиссариата просвещения (Наркомпроса), созданного в 1918 г.(«Обращение народного комиссара по просвещению» (1917 г.), «Основные принципы Единой трудовой школы», «Декларация о Единой трудовой школе» (1918 г.), «Положение о Единой трудовой школе РСФСР» (1918 г.)).

Совместное обучение детей обоего пола должно было быть реализовано в практике советской школы. Авторы первых документов о школе полагали, что совместное обучение позволит лучше учитывать специфику умственных и физических способностей детей, индивидуализировать подход к ним.

В документах Наркомпроса говорилось, что воспитать человека-гуманиста сможет только учитель, принявший социалистическую идею. Поэтому большое внимание начали уделять подготовке новых учителей.

Руководители Наркомпроса – A.В. Луначарский, Н.К. Крупская, М.Н. Покровский – говорили о том, что воспитание человека в духе гуманизма связано с формированием именно коммунистической убежденности.

На смену народным школам, гимназиям, реальным училищам, лицеям должна была прийти Единая трудовая школа, которая, по замыслам советской власти, призвана была стать мощным фактором формирования свободной, демократически ориентированной личности нового человека.

В документах о школе того времени много внимания уделялось развитию в ней самоуправления как средства демократизации всего учебно-воспитательного процесса.

Главным направлением Единой трудовой школы было развитие здорового ребенка, для чего в школы вводили спортивные занятия.

На основе идей и документов Наркомпроса осенью 1918 г.. была предпринята попытка реализации концепции Единой трудовой школы, делившейся на две ступени: I ступень для детей от 8 до 13 лет (пятилетний срок обучения) и II ступень для подростков и юношей 14-17 лет (четырехлетний курс обучения). Школьному обучению должен был предшествовать детский сад для детей от 6 до 8 лет.

Идеи гуманизации и демократизации образования требовали новых форм и методов учебно-воспитательной деятельности. Единая трудовая школа должна была стать центром организации детской жизни, процесс обучения и воспитания планировался как круглогодичный. Зимой дети должны были учиться в школах, посещать заводы и фабрики, а летом участвовать в производительном труде в городе и деревне, применяя на практике полученные в школе знания, умения и навыки. В школах поощрялись самостоятельные занятия и выполнение творческих заданий: сочинения, рефераты, конкурсы на лучшую работу, самостоятельные опыты в лабораториях, работа в читальнях, подготовка вечеров, утренников и т.д.

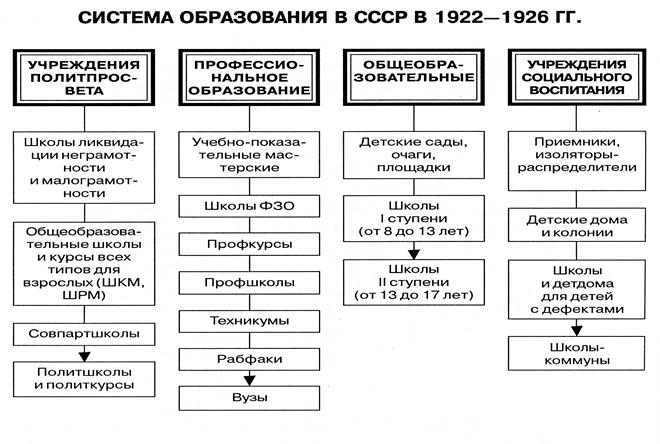

В сентябре 1919 г. Наркомпросом была утверждена следующая система школ: Единая трудовая школа I ступени (срок обучения – 5 лет), которая являлась базой как для общеобразовательной школы II ступени (срок обучения – 4 года), так и для профессиональных школ (срок обучения – 4 года). После окончания школы II ступени предполагалось обучение в течение 4-5 лет в институтах, а после окончания профшколы – трехгодичное обучение в техникумах (см. схему 15.1.– Система образования в СССР в 1922-1926 гг.).

Схема 15.1.[22]

В конце 1919 г.- начале 1920 г. состоялось совещание по вопросам образования, на котором базой всех типов образования вместо девятилетней школы признали семилетнюю школу с 2 концентрами: I – 4 года, II – 3 года.

На этой базе предполагалось создание профессиональных школ –техникумов с 3-4-летним сроком обучения, а затем и обучение в высшей школе. При этом можно было создавать и профессиональные школы на базе начальной общеобразовательной подготовки.

В 1922 г. Наркомпрос опубликовал постановление, согласно которому основным типом общеобразовательной школы снова становилась девятилетняя школа, состоявшая из 2 ступеней: школа I ступени (срок обучения – 5 лет) и школа II ступени (срок обучения – 4 года).

Начиная с 1927 г., для школ II ступени были приняты обязательные учебные планы и программы. В учебном плане выделялось два цикла: общественные и естественнонаучные дисциплины.

Особое внимание в школах II ступени уделялось политехническому обучению и трудовому воспитанию. Помощь им должны были оказывать школы ФЗУ (фабрично-заводского ученичества), профшколы, техникумы, вузы, опытные сельскохозяйственные станции, заводы, фабрики, колхозы, посылая своих специалистов для обучения школьников профессиям и т.д. В 1926-1934 гг. существовало два типа школ I ступени: в городах и рабочих, поселках фабрично-заводские семилетки (ФЗС) и в сельской местности школы крестьянской (с 1939 г. – колхозной) молодежи (ШКМ). Окончившие эти школы могли поступать в 8 класс, т.е. в школу II ступени или в средние профессиональные учебные заведения. В ФЗС учащимся давались некоторые навыки промышленного труда, а в ШКМ – сельскохозяйственного.

Вся работа по замене традиционной школы новой Единой трудовой школой организовывалась и возглавлялась Наркомпросом.

Первым Наркомом просвещения был назначен Анатолий Васильевич Луначарский (1875-1933 гг.). Все его публикации по вопросам просвещения были посвящены пропаганде коммунистических идей в области воспитания. Так, в статье «Воспитание «нового» человека» (1928 г.) он писал, что ребенок должен воспитываться для социалистического общества. Эта установка определяла все направление строительства советской школы.

Главным деятелем Наркомпроса была Надежда Константиновна Крупская (1869-1939 гг.). Она опубликовала ряд статей и брошюр по вопросам трудового обучения и политехнического образования, содержания и методов обучения в школе, об учителе, об образовании взрослых, дошкольном воспитании, о деятельности пионерских организаций и т.д.

В целом, весь процесс строительства Единой трудовой школы имел идейно-политическую направленность.

Содержание образования и методы учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях России в 1917-1920-х гг.

Создание советской школы потребовало коренного пересмотра подходов к содержанию и методам общего образования, что находило отражение в новых учебных планах и программах, учебной литературе для учащихся, в методических пособиях для учителей.

В 1921 г. Наркомпросом РСФСР были изданы «Программы семилетней Единой трудовой школы». В них была сделана попытка установить связь обучения с современностью, создать условия для развития инициативы как у учащихся, так и у учителей. Вместе с тем в них отсутствовал единый подход к отбору образовательного материала: в предметах естественно-математического цикла не уделялось должного внимания теоретическим аспектам, а при изучении дисциплин гуманитарного цикла господствовали абстрактно-социологический схематизм, идеологизация и политизация содержания отдельных предметов независимо от возраста учащихся. Коренные изменения в содержание образования и его организацию были внесены в 1923 г., когда в практику школы стали вводиться так называемые комплексные программы, подготовленные научно-педагогической секцией Государственного ученого совета (ГУСа). Жесткая политизация и идеологизация, рассмотрение человеческой личности как средства для построения коммунистического общества были положены в основу всего учебно-воспитательного процесса.

В соответствии с этими принципами содержание учебного материала в программах ГУСа концентрировалось вокруг трех тем: природа, труд, общество. Внимание акцентировалось на трудовой деятельности человека, которая должна была изучаться в связи с природой как объектом этой деятельности и общественной жизнью как следствием трудовой деятельности. При комплексном построении учебных программ предметная система обучения практически ликвидировалась.

При распределении содержания учебного материала по годам обучения за основу брался принцип «от близкого к далекому». Так, на первом году обучения весь учебный материал группировался вокруг жизни ребенка в семье и школе и изучался близкий для детей труд, который рассматривался в связи с изменениями в природе в различные времена года и т. д.

В школах II ступени предметная система сохранялась, а программы учебных предметов строились с учетом их взаимосвязей. Однако и здесь учебный материал стремились концентрировать вокруг комплексных тем.

Опыт реализации новых программ показал, что они хотя и помогали устанавливать связь между школой и жизнью, привлекать учащихся к активной общественно полезной деятельности, однако не обеспечивали овладения учащимися систематическими знаниями.

Все это привело к тому, что в 1927-1928 учебном году были введены программы ГУСа в новой редакции – первые обязательные для всех школ РСФСР государственные программы. Они предполагали сочетание комплексного и предметного обучения.

Главное внимание Наркомпроса и органов образования уделялось реализации большевистской идеи политехнического образования. Принцип политехнизма, политехнического образования проявлялся в стремлении к максимальному соединению обучения с производительным трудом, который должен был иметь общественно значимый характер.

В 1927 г. труд был введен в школу как особый предмет обучения. Учащиеся знакомились с основными производствами, с различными материалами и инструментами. Ставилась задача выработать у них трудовых умений и навыков. В школе I ступени детей обучали первоначальным умениям работать с деревом, бумагой, тканью, металлом, глиной, для этого должны были создаваться специально оборудованные рабочие комнаты. Учащиеся старших групп школ-семилеток работали в школьных мастерских, обучаясь более сложным трудовым приемам.

Внимание к политехническому образованию и трудовому обучению школьников нашло отражение и в программах, введенных в 1930 г. Они были построены, как и предыдущие, на основе сочетания комплексности и метода проектов и предназначались для фабрично-заводских семилеток (ФЗС), основное назначение которых усматривалось в подготовке выпускников к работе на фабриках или заводах.

Основной организационной формой обучения в школе постепенно становился урок. Была признана целесообразной дифференцированная оценка знаний учащихся, что нашло отражение во введении системы отметок – отлично, хорошо, посредственно, плохо, очень плохо. Серьезное внимание стало уделяться подготовке стабильных учебников по всем предметам. К этому были привлечены педагоги и крупные ученые.

Дата добавления: 2017-08-01; просмотров: 15538;