Тромбоз центральной вены сетчатки

Тромбоз развивается несколько медленнее, чем острая непроходимость центральной артерии сетчатки, и тоже сопровождается резким безболезненным падением зрения до сотых долей.

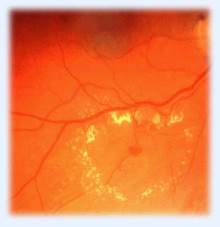

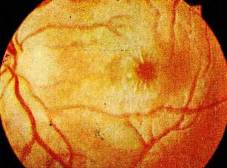

На глазном дне (рисунок 18.7) определяются массивные кровоизлияния («симптом раздавленного помидора»), ватообразные очаги в сетчатке.

Рис. 18.7 – Тромбоз ЦВС

Обратное развитие процесса происходит крайне медленно. При неполном восстановлении венозного оттока могут развиться изменения сосудов (неоваскуляризация), сетчатки (макулодистрофия), вторичная атрофия зрительного нерва, вторичная неоваскулярная глаукома.

В лечении тромбоза центральной вены сетчатки применяются антикоагулянты, ферменты, ангиопротекторы, спазмолитики, кортикостероиды, препараты, улучшающие микроциркуляцию. Через 2-3 мес. после тромбоза с успехом применяется аргонлазерная коагуляция сетчатки.

Стеноз сонной артерииможет проявляться эмболией центральных ретинальных сосудов сгустками фибрина или атероматозными бляшками, глазным ишемическим синдромом, ретинопатией, кратковременной монокулярной слепотой.

Сахарный диабет

В соответствии с международными статистическими исследованиями у больных сахарным диабетом риск слепоты увеличен в 10-20 раз.

Нечастые диабетические проявления в глазу заключаются в изменении рефракции, раннем развитии старческой катаракты, параличе глазодвигательного нерва, образовании гиалоидных мембран. Следствием сахарного диабета могут быть также передняя ишемическая нейропатия, окклюзия центральной артерии сетчатки, паралич глазодвигательного нерва, редко – глазной ишемический синдром.

Основной клинической формой осложнений сахарного диабета в глазу, ведущей к слепоте, является диабетическая ретинопатия (ДР). ДР отмечается у 90% больных сахарным диабетом с 30-летним стажем. К факторам риска развития ДР относятся: длительность заболевания диабетом, возраст пациента, краткосрочное повышение дозы инсулина, беременность, гиперлипидемия, нефропатия, никотиновая зависимость, удаление катаракты.

Выделяются следующие клинические формы поражения глаза при сахарном диабете: диабетическая ангиопатия, непролиферативная ретинопатия (простая), препролиферативная ретинопатия, пролиферативная ретинопатия, диабетическая макулопатия.

Диабетическая ангиопатия проявляется микроаневризмами, неравномерностью калибра вен.

Диабетическая ангиопатия сетчатки

При непролиферативной ДР к признакам ангиопатии (рисунок 18.8) присоединяются неравномерность калибра вен, интраретинальные микроциркуляторные аномалии, интраретинальные мелкие кровоизлияния, т.н. «ватные» и «твердые» экссудаты.

Рис. 18.8 – Диабетическая ретинопатия, препролиферативная стадия

Препролиферативная стадия характеризуется усилением ишемии, появлением венозных аномалий, сосудистых шунтов, увеличением кровоизлияний в сетчатку.

Для пролиферативной ДР (рисунок 18.9) характерно наличие сосудистых новообразований в сетчатке, эпи- или препапиллярных неоваскуляризаций, эпиретинальных кровоизлияний и кровоизлияний в стекловидное тело.

Рис. 18.9 – Диабетическая ретинопатия, пролиферативная стадия

Клинически значимый отек макулы, как правило, проявляется биомикроскопически обнаруженным утолщением сетчатки в пределах 500 мкм по радиусу от центра макулы.

Диабетическая макулопатия

Пациенты с диабетом I типа больше склонны к пролиферативной ДР, которая развивается у 50% больных через 10-15 лет от начала заболевания. У больных диабетом II типа чаще развивается макулопатия.

После появления пролиферации и кровоизлияний (эпиретинальных или в стекловидное тело) риск потери зрения у пациентов с ДР в ближайшие 5 лет составляет 50%.

При ДР на фоне лечения, рекомендуемого эндокринологом, проводится симптоматическая медикаментозная терапия, включающая ангиопротекторы, рассасывающие препараты, препараты, улучшающие микроциркуляцию, белковый обмен и т.д.

Однако медикаментозная терапия носит поддерживающий характер. Единственным эффективным методом лечения, способствующим длительному сохранению зрительных функций у больных ДР, в настоящее время является лазеркоагуляция сетчатки.

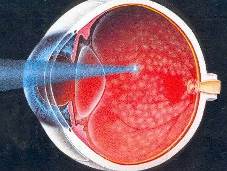

Лазерное лечение проводится при клинически значимом отеке макулы, препролиферативной и пролиферативной ДР. Оно выполняется в виде прицельной коагуляции микроаневризм, обработки области отека, отграничения области кровоизлияний, решетчатой коагуляции вокруг макулы и ДЗН, панретинальной коагуляции сетчатки.

Схема панретинальной коагуляции сетчатки

После лазерной панретинальной коагуляции вероятность развития пролиферативной ДР снижается как минимум на 50%. После проведения фокальной лазеротерапии при очаговой макулопатии риск ухудшения зрения также сокращается на 50%.

Криопексия выполняется при непрозрачности оптических сред глаза. При обширных гемофтальмах, когда консервативная терапия бесперспективна, производится витрэктомия.

Огромное значение для успешного лечения больных с ДР имеет правильная организационная система лечения и наблюдения пациентов с сахарным диабетом. Со времени выявления заболевания они должны находиться под наблюдением не только эндокринолога, но и офтальмолога. При отсутствии признаков ретинопатии пациенты с сахарным диабетом должны обследоваться у офтальмолога ежегодно. При непролиферативной ДР – не реже 1 раза в 6 мес, при пролиферативной ДР и отеке макулы, не требующем лечения – не реже 1 раза в 3 месяца.

Болезни крови

При лейкозахофтальмоскопически выявляется бледный фон глазного дна с желтоватым оттенком. ДЗН бледный, границы его стушеваны. В центральных отделах глазного дна и на периферии определяются кровоизлияния и серо-белые очажки.

При хронической миелоидной лейкемииофтальмологические изменения встречаются более чем у 80% больных. Они заключаются в наличии миелом (конгломераты из миелобластов и миелоцитов). На глазном дне видны желтовато-белые округлые образования, несколько проминирующие над уровнем сетчатки, окруженные кольцом кровоизлияний. Контуры ДЗН сливаются с окружающей сетчаткой, вены практически неотличимы от артерий. Вокруг сосудов белые муфты, морфологически представляющие собой лейкоцитарную перивазальную инфильтрацию и инфильтрацию стенок сосудов.

Глазное дно при миелоидной лейкемии

Зрение снижается в том случае, если изменения захватывают макулярную область.

При хронической лимфоидной лейкемииглазное дно также имеет бледно-желтоватый фон, по всему глазному дну, особенно по периферии, отмечаются мелкие круглые кровоизлияния, а также небольшая стушеванность границ ДЗН, инфильтрация по ходу сосудов.

При анемиях различного генеза характерен бледный фон глазного дна, сосуды сетчатки и хориоидеи обесцвечены, сетчатка в области ДЗН и центральной зоне может быть отечна, отмечаются плазморрагии, кровоизлияния. Зрительные функции зависят от локализации изменений на глазном дне.

Болезни почек

При почечной симптоматической гипертензии характерны резкое сужение артерий, расширение вен, появление светлых очажков в наружних слоях сетчатки. Возможно наличие плазморрагий, развитие нейроретинопатии с отеком вокруг ДЗН и в макулярной области.

Хронический нефрит, сморщенная почка могут привести к глазным проявлениям альбуминурической ретинопатии с типичными ватообразными очагами на глазном дне и фигурой звезды в центральных отделах сетчатки.

Почечная ретинопатия

Подобные глазные проявления у пациентов с почечной недостаточностью служат крайне неблагоприятным прогностическим признаком.

При токсикозах беременности,чаще второй половины, патологические изменения на глазном дне могут развиться очень быстро и проявляться ангиопатией, ретинопатией, при тяжелых формах токсикозов – нейроретинопатией. Определяются резкое сужение артерий, их извитость, рыхлые ватообразные очаги в сетчатке, фигура звезды в области желтого пятна, кровоизлияния, отек в перипапиллярной области. Симптомы артериовенозного вдавления обычно отсутствуют или выражены незначительно. При выраженном отеке может развиться транссудативная отслойка сетчатки. Возможен тромбоз центральной вены или ее ветвей. При наличии тяжелых проявлений токсикозов беременности со стороны сетчатки (транссудативная отслойка, тромбоз центральной вены, нейроретинопатия) в индивидуальном порядке может решаться вопрос о прерывании беременности или преждевременных родах.

Дата добавления: 2016-03-22; просмотров: 1847;