Определение объемной газонасыщенности обводненной зоны при отборе газа 1 страница

При отборе газа из ПХГ давление в нем уменьшается, что приводит к продвижению воды в газонасыщенную часть коллектора. Продвигающаяся вода не полностью вытесняет газ из перового пространства. В обводненной: зоне остается не вытесненным некоторый объем газа. Отношение объема порового пространства, занимаемого газом в обводненной зоне, к общему объему порового пространства обводненной зоны пласта, занимаемому газом и водой, называется коэффициентом объемной газонасыщенности обводненной зоны. Его можно определить при помощи геофизических методов, вычислить аналитически по данным об отборе газа и продвижении подошвенной воды в залежь.

Положение границы раздела ''газ – вода'' устанавливается при помощи геофизических методов и по обводнению скважин, расположенных на различных гипсометрических отметках.

Кроме того, коэффициент объемной газонасыщенности обводненной зоны ПХГ при продвижении подошвенной воды в залежь можно определить по изменению средневзвешенного по объёму порового пространства пласта давления в зависимости от объёма отобранного газа. В этом случае расчеты проводят в следующем порядке.

Запишем уравнение баланса газа в залежи:

Wu+a×(Wo–Wu)  ×zв/(

×zв/(  рв)=(Qз–Qд)×zв/рв (1)

рв)=(Qз–Qд)×zв/рв (1)

где Ωг и Ω0 – соответственно текущий и начальный объемы порового пространства газонасыщенной части залежи, м3; α – коэффициент объёмной газонасыщенности обводненной зоны, доли эффективной пористости;  /

/  – средневзвешенное приведенное давление в обводненной части залежи, МПа; рв/zв – средневзвешенное приведенное давление в необводненнои части залежи, МПа; Qз и Qд – соответственно начальные запасы газа и объем отобранного газа из залежи, приведенные к атмосферному давлению и пластовой температуре, м3.

– средневзвешенное приведенное давление в обводненной части залежи, МПа; рв/zв – средневзвешенное приведенное давление в необводненнои части залежи, МПа; Qз и Qд – соответственно начальные запасы газа и объем отобранного газа из залежи, приведенные к атмосферному давлению и пластовой температуре, м3.

Объем вторгшейся в залежь воды

Qв»Wo–(Qз–Qд)×zв×рат/(рв×zат) (2)

Объем газа, добытого из обводненной части залежи за счёт вторжения воды:

DQд=Qд–Wo(Po/zo–Pв/zв) (3)

где Po/zo – начальное приведенное давление, в залежи, кгс/см2.

Объем газа, оставшегося в обводненной зоне:

Qo=Qв×Ро/zo–DQд=a×(Wo–Wг)  /

/  (4)

(4)

Объём чисто газонасыщенной части залежи

Wг=(Qз–Qд)×zв/Рв–(Qв×Ро/zo–DQд)×zв/Рв (5)

Коэффициент объёмной газонасыщенности обводненной зоны

a=(Qв×Ро/zo–DQд)  /[(Wo–Wг)

/[(Wo–Wг)  ] (6)

] (6)

Коэффициент газоотдачи обводненной зоны

b=1–a  ×zo/(

×zo/(  ×po) (7)

×po) (7)

Газ, остающийся в обводненной зоне, – составная часть буферного газа. Коэффициент объёмной газонасыщенности обводненной зоны и масса газа в этом объёме существенно зависят от геолого-физических параметров пласта, давления в обводненной зоне, темпов отбора газа из хранилища, физических свойств воды и газа, литологии газонасыщенного коллектора (т. е. типа горных пород, слагающих коллектор: пески, песчаники, известняки, доломиты и др.).

ЛЕКЦИЯ №6. Принципы технологического проектирования водоносных газохранилищ основные стадии работ при создании водоносных газохранилищ

Комплексность работ по созданию водоносных газохранилищ, их высокая стоимость и наличие геологического риска заставляют все работы по сооружению хранилища вести стадийно.

С хронологической и технологической точек зрения можно различить пять стадий:

1) технико-экономическое обоснование необходимости создания хранилища;

2) геолого-поисковые работы;

3) детальная геологическая разведка;

4) разведывательно-промышленная закачка газа;

5) циклическая эксплуатация хранилища.

На стадии технико-экономического обоснования изучаются перспективы газоснабжения района, рассматриваются структурные изменения в промышленности, анализируются графики газопотребления и возможности покрытия неравномерности использования газа различными способами.

В результате этих работ делается вывод относительно потребных объемов газохранилища и времени его ввода в эксплуатацию.

Геологопоисковая стадия состоит из трех основных этапов:

1) анализа уже имеющейся геолого-геофизической информации о районе, в котором предполагается создание хранилища;

2) проведения специальной геофизической съемки местности;

3) картировочного бурения.

Задача второй стадии состоит в оценке степени вероятности существования в заданном районе геологических ловушек и в выявлении наиболее перспективных площадей для последующих работ.

Итогом поисковой стадии являются выводы о целесообразности перехода к детальной геологической разведке и о расположении глубоких разведочных скважин на рассматриваемой площади.

На стадии детальной геологической разведки выясняется следующее: имеется ли ловушка для газа на заданной площади; ее свойства; характеристика пласта-коллектора, покрышки и всего разреза осадочных пород в пределах глубин до 1000 – 1500 м.

Для получения наиболее полных и точных сведений об объекте с наименьшими затратами времени и средств при детальной геологической разведке применяется комплекс различных методов исследования пород разреза: промыслово-геофизические, исследование керна, гидрогеологические, газодинамические.

Последовательность применения и удельный вес отдельных методов исследования в общем, комплексе работ определяются конкретными условиями.

Методика проведения детальной геологической разведки зависит от многих обстоятельств. В общем случае она начинается с бурения на своде, предполагаемого поднятия оценочной скважины, с помощью которой исследуется разрез на глубину, в пределах которой выгодно сооружение хранилища. По ней проводится полный комплекс перечисленных методов исследований.

Основная задача оценочной скважины состоит в выявлении всех водоносных коллекторов разреза и непроницаемых пластов, а также в предварительной оценке их свойств. На основе этих данных выбирается базисный горизонт, т. е. тот, на который должна ориентироваться дальнейшая разведка. Затем бурят несколько глубоких разведочных скважин. Как правило, сразу закладывают четыре скважины, а последующие размещаются в зависимости от результатов бурения и исследования предыдущих.

Разведочные скважины размещаются на поднятии с расчетом их эффективного использования при гидродинамической и газодинамической видах разведки, а также при эксплуатации будущего хранилища. Такой принцип позволяет сократить затраты средств и времени на создание хранилища.

Комплексная геологическая разведка должна заканчиваться рекомендациями относительно целесообразности перехода к следующей стадии работ, к разведывательно-промышленной закачке газа и выдаче исходных данных для ее проектирования и осуществления.

Разведывательно-промышленная закачка газа осуществляется в два этапа. На первом этапе решаются в основном разведывательные задачи, на втором – осуществляется промышленное заполнение хранилища газом.

В ходе этой стадии работ должны получить окончательное решение относительно пригодности разведуемого поднятия для сооружения на его базе хранилища, выдаются исходные данные для планирования стадии циклической эксплуатации хранилища.

При разведывательно-промышленной закачке газа хранилища выводится на режим промышленной эксплуатации и одновременно эксплуатируется.

В процессе циклической эксплуатации хранилища, продолжаемой неограниченно долгое время, решаются частные вопросы до-разведки объекта, выявляются резервы снижения себестоимости хранения, проводятся мероприятия по усовершенствованию техники и технологии закачки и отбора газа, изучаются возможности расширения ёмкости и увеличения производительности хранилища.

ОСОБЕННОСТИ, СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО – ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗАКАЧКИ

ГАЗА

Технологическим проектом будем называть документ, в котором на основе исходных данных и положений обосновывается и описывается оптимальный комплекс процессов, обеспечивающих создание в конкретных геологических условиях газохранилища и его эксплуатацию при наименьших приведенных затратах.

Технологический проект является основой разработки технического проекта, а также руководством при создании хранилища и контроле его работы.

В соответствии со стадийностью и тесной взаимосвязанностью работ по созданию газохранилищ целесообразно составлять несколько технологических проектов. В каждом из них работы планируемой стадии рассматриваются детально и составляют ядро проекта, а работы последующих стадий решаются эскизно. Ядро проекта разрабатывается с учетом ориентировочных решений по последующим стадиям. При создании водоносных хранилищ целесообразно составлять четыре проекта.

I. Поиски объектов для разведки. Основой этого проекта является анализ имеющихся геологических материалов и проектирование собственно поисковых работ. Здесь же рассматриваются потребности района в газе, пиковые нагрузки, планы газоснабжения на ближайшие годы, условия и возможности размещения компрессорной станции (КС), строительства газопроводов, наличие населенных пунктов и т. д.

II. Детальная геологическая разведка. В этом случае рассматриваются вопросы размещения скважин на структуре, режим их бурения, конструкция, методы испытания и т. д. Кроме того, в проекте на базе предполагаемых статистических и фактических данных эскизно рассматриваются возможные показатели заполнения хранилища газом и его эксплуатации.

III. Разведывательно-промышленная закачка газа. Здесь рассматриваются методы и средства решения разведывательных задач с помощью закачки в пласт газа, а также способы рационального вытеснения из ловушки воды. Одновременно освещается циклическая эксплуатация.

IV. Четвертый проект составляется на базе полных и наиболее достоверных сведений. Он охватывает период циклической эксплуатации газохранилища.

Рассмотрим технологическое проектирование разведывательно-промышленной закачки газа.

Технологический проект этой стадии состоит из следующих четырех разделов.

I. Исходные данные.

II. Циклическая эксплуатация хранилища.

III. Разведывательно-промышленная закачка газа.

IV. Экономика.

Циклическая эксплуатация хранилища рассматривается перед разведывательно-промышленной закачкой газа в связи с тем, что параметры эксплуатации являются заключительными, на которые надо вывести хранилище в ходе его создания.

Основными исходными данными при проектировании хранилища обычно являются его активный объем и максимальный расход газа. Эти величины могут быть получены при различном сочетании других показателей – максимальном и минимальном давлении в хранилище, уровне оттеснения пластовых вод, числе скважин и т. д. В проекте должен быть найден наивыгоднейший вариант эксплуатации хранилища, который рассматривается потом детально.

В разделе циклической эксплуатации выбирается технологическая схема хранилища, рассчитывается совместная работа пласта, скважин, наземного оборудования и КС, предусматриваются контроль и регулирование процессов, определяются технико-экономические показатели варианта.

Раздел разведывательно-промышленной закачки газа в рассматриваемом проекте является основным. Он состоит из двух частей. В первой, посвященной разведывательной закачке газа, изучаются разведывательные задачи и методы их решения. Во второй части (промышленное заполнение хранилища газом) основная задача состоит в определении оптимального сочетания процесса вытеснения воды из ловушки с параллельной эксплуатацией сооружаемого хранилища. Так как экономическая часть технологического проекта является не только основной для решения всех разделов, но и итогом проектирования, её удобней помещать в конце работы.

Точность и детальность расчетов при проектировании определяются степенью достоверности исходных данных и вероятностью соблюдения запланированного режима работы хранилища. Точность исходных данных находится в пределах ± (10 – 20 %). Соответственно в большинстве случаев расчеты можно вести с помощью приближенных методов, обращаясь к точным решениям лишь тогда, когда геологические условия и режим закачки газа сложны, но хорошо известны, или если надо получить эталонное решение.

При проектировании газохранилища следует учитывать возможность отрицательного исхода разведочных работ. В то же время при разведывательно-промышленной закачке газа требуются большие затраты средств на сооружение КС и подводящего газопровода и т. д. Кроме того, в процессе проектирования необходимо стремиться к тому, чтобы переделки и затраты при переходе от одной стадии работ к другой были бы минимальными. Поэтому в технологическом проекте в общем случае следует исходить из блочной компоновки оборудования и ступенчатого наращивания мощности хранилища.

Для осуществления разведывательно-промышленной закачки газа предусматривается строительство части этих блоков. Если геологический объект пригоден для создания в нем хранилища и если необходима закачка больших объемов газа, то на предусмотренных ранее местах монтируется дополнительное оборудование.

В других случаях, например при значительной удаленности объекта от коммуникаций и при больших сомнениях относительно перспектив объекта, целесообразно не монтировать тяжелую стационарную установку, а изыскать способ проведения разведывательной закачки газа с помощью передвижных компрессоров или стационарных, но оборудованных по временной схеме.

Наоборот, если имеется уверенность в пригодности того или иного пласта для создания в нем хранилища, а срок вывода объекта на режим циклической эксплуатации небольшой, то строительство целесообразно выполнять сразу. При этом экономится время на сокращении повторных операций строительно-монтажных работ. На некоторых поднятиях может быть создано несколько газохранилищ. Соответственно в технологическом проекте должны быть учтены последовательность ввода хранилищ в эксплуатацию, их взаимосвязь и особенности.

Исходные данные для технологического проекта

Исходные данные, необходимые для разработки технологического проекта разведывательно-промышленной закачки газа в водоносный пласт, можно подразделить на две группы.

К первой группе относятся сведения объективного характера, назовем их геолого-гидродинамическими. Изменять их практически невозможно.

Вторая группа представлена данными, которые зависят от деятельности человека. Они могут быть изменены. Отнесём их к разряду технико-экономических.

Геолого-гидродинамические данные содержат сведения географического, геологического, гидрохимического, гидродинамического и гидрогеологического характера.

Получение географических данных по объекту обычно затруднений не вызывает и сводится к использованию уже имеющихся и опубликованных или отраженных в различных документах.

К географическим данным относятся: климат и орогидрография района, рельеф местности, характеристика грунта, степень и характер застройки рассматриваемой площади, направление и сила ветра, дороги, источники водоснабжения, стоки воды. К географическим данным должна быть приложена выкопировка из топографической карты в масштабе от 1 : 25000 до 1 : 500000.

Многие из перечисленных выше сведений существенно изменяются со временем. Это относится, прежде всего, к погоде, застройке района, к дорогам. Сведения о погоде надо давать, указывая их пиковые и средние за 30 – 50 лет значения; сведения о застройке района, дорогах, развитии промышленности даются на основе существующих планов. Перспективы развития района достаточно рассматривать на ближайшие 10 лет.

К геологическим данным относятся сведения о литологии, стратиграфии и тектонике.

При анализе и изложении исходных данных основное внимание, естественно, должно быть уделено базовому пласту-коллектору, однако большое значение имеет также характеристика всех выше– и нижележащих покрышек и коллекторов.

Особое внимание следует обращать на коллекторские свойства пластов и их тектонику. Наряду с детальными сведениями по конкретному поднятию, в котором намечается создать хранилище, в этом разделе необходимо освещать общие сведения, позволяющие понять геологическое строение объекта в региональном плане.

К геологическим данным должна быть приложена графика, объем, и содержание которой зависят от степени сложности геологического строения объекта, его роли в газоснабжении, эксплуатационных характеристик и т. д.

В общем случае графика должна содержать следующее.

1. Нормальный и фактический разрезы поднятия в горизонтальном масштабе 1 : 10 000 – 1 : 25 000 и в вертикальном от 1 :2000 до 1 : 100.

2. Структурные карты по кровле и подошве базового пласта-коллектора, а также всех выше– и нижележащих водоносных пластов и покрышек, которые могут иметь технологическое значение. Масштаб от 1 : 10 000 до 1 : 50 000.

3. Карты общей и эффективной мощностей базового и второстепенного водоносных пластов-коллекторов, а также основной и резервной покрышек.

К гидрохимическим сведениям относятся данные о химических составах пластовых вод рассматриваемой толщи осадочных пород, т. е. характеристика изменения солевого состава и типа вод, как по глубине, так и по площади. Эти сведения имеют большое значение при решении вопросов о степени герметичности покрышек над пластом-коллектором, о степени замкнутости резервуара и о региональном движении вод. Кроме того, должны быть приведены графики изменения степени минерализации и типа вод по глубине, а также карта распределения минерализации вод по площади.

К гидродинамическим данным относятся сведения о гидрогазодинамической связи между отдельными участками базового и контрольного водоносных пластов, о степени герметичности покрышки над пластом-коллектором, проницаемости и пьезопроводности, гидропроводности и пористости базового пласта. К гидродинамическим данным прилагаются карты распределения коллекторских свойств пласта по площади. В число гидрогеологических исходных данных включаются сведения о водоносных пластах разреза – их возрасте, глубине, условиях залегания, выдержанности, об областях питания и стока, о естественном поле напоров, промышленной и лечебной ценности вод.

Большое внимание должно быть уделено горизонтам, используемым для снабжения питьевой водой. В исходных данных следует приводить значения расходов и общих количеств отбираемой воды, ее состав, фиксировать текущие значения региональных и местных воронок депрессий.

Геолого-гидродинамические данные рассматриваются и излагаются с позиции решения технологических задач. В группу технико-экономических исходных данных включаются сведения о емкости и режиме работы хранилища, о газотранспортной системе, для которой создается хранилище, о ближайших потребителях газа, о существующих скважинах, их размещении, конструкции и состоянии, о ценах на газ и на замыкающее топливо для рассматриваемого района.

Ряд данных определяется заданием на проектирование. В нем могут быть указаны место размещения компрессорной станции, тип машин и оборудования, которые следует использовать, пункт, до которого надо рассчитывать подачу газа из хранилища, и т. д.

Емкость и режим работы хранилища могут быть обусловлены заданием, но чаще их приходится определять при технологическом проектировании.

Система газоснабжения характеризуется режимом ее работы в течение года, диаметром и протяженностью отдельных участков газопроводов. Кроме того, должны быть описаны состав транспортируемого газа, степень его осушенности, тип установленных на КС компрессоров.

Процесс заполнения хранилища газом происходит относительно медленно. Поэтому при технологическом проектировании приходится ориентироваться не только на фактическое, но и на перспективное состояние системы газоснабжения на ближайшие 5 – 10 лет.

Около каждого газохранилища, как правило, расположены предприятия, которые могут использовать заметные количества газа. Часто оказывается целесообразным в напряженные периоды года газ из хранилища подавать не в магистральный газопровод, а местным потребителям, снимая их полностью или частично со снабжения из центральной системы. При этом может быть достигнута дополнительная экономия за счет уменьшения диаметра соединительных трубопроводов и их протяженности.

При технологическом проектировании большое значение имею сведения о пробуренных на площади скважинах, каждая из которых рассматривается и с точки зрения дальнейшего использования, и с точки зрения возможного канала межпластовых перетоков газа. Особенно тщательно следует изучать и освещать в исходных данных состояние старых разведочных скважин.

Цены на газ и замыкающее топливо даются для обоснования целесообразности сооружения газохранилища. Замыкающим топливом у нас в стране считается уголь.

Кроме отмеченных выше исходных данных, в проекте могу быть отражены дополнительные, обусловленные конкретными обстоятельствами. Так, например, если при создании хранилища предусматривается применение разгрузки пласта, то необходимо в исходные данные включать сведения о том, где и как эта вода может быть использована. Если хранилище сооружается специально для обеспечения работы какого-либо промышленного предприятия, те надо указать особенности требований к газоснабжению этого объекта и т. д.

ЛЕКЦИЯ №7. Определение производительности и ёмкости газохранилища

Активный объем газохранилища, и его производительность находятся на основе технико-экономического анализа различных способов покрытия неравномерности спроса на газ.

Рассмотрим случай, когда имеющаяся неравномерность должна быть покрыта только за счет хранилища.

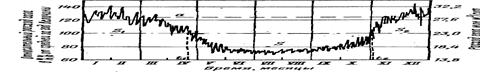

Предположим, что расчетная производительность газопровода равна среднему за год расходу газа qг, принимаемому за единицу, кили за 100%. При этом активная емкость хранилища Qa должна быть численно равна площади S1+S2 (рисунок 1), характеризующей дополнительную зимнюю потребность города в газе, по сравнению с тем количеством, которое может быть подано по газопроводу.

Рис. 1. График потребления газа крупным промышленным

центром средней полосы России

В идеальном случае должно соблюдаться условие:

S = S1 + S2 (1)

где S – площадь, характеризующая летние избытки газа.

Площадь S можно найти графически или путем интегрирования выражения

Здесь t2 – t1 интервал времени, в течение которого фактический расход газа меньше величины, средней за год. Однако Qa более удобно определять с помощью осредненных по месяцам расходов газа или по коэффициентам неравномерности. Исходя из рисунка 2, можем написать, что

Здесь n – число месяцев, в течение которых среднемесячные расходы газа ниже среднего расхода за год,Δt – число дней в месяце.

Более универсален расчёт активной ёмкости газохранилищ с по-мощью коэффициентов неравномерности. Он основан на использовании следующих очевидных зависимостей:

где qг – среднегодовая подача газа по газопроводу в м3/мес; (qг = Qг/2); qiм – фактический расход газа за 1-й месяц в м3.

Из (4) следует, что

или

Здесь  – активный объем хранилища, выраженный в долях от годового потребления газа.

– активный объем хранилища, выраженный в долях от годового потребления газа.

Переходя к размерным величинам, получим:

Если фактическая пропускная способность газопровода будет меньше среднего годового расхода газа потребителями и составит qг', то, как это следует из рисунка 2, площадь S уменьшится, а площадь

S1 + S2 увеличится. Зимний недостаток газа возрастет, однако удовлетворить его за счет хранилища не представится возможным.

В том случае, когда газопровод может обеспечить расход q"

больший, чем qг, площадь S1 + S2 уменьшается, соответственно снизится и потребный активный объем хранилища.

Р

Рисунок 2. Расчетный график неравномерности газопотребления.

Реальная производительность газопровода обычно бывает на несколько процентов ниже проектной, найденной по газодинамическим формулам. Если учесть еще недогрузки газопровода, вызванные организационно-техническими причинами, то окажется, что расчетная среднегодовая его производительность при оценке емкости хранилища может быть принята в размере 90 – 95 % от теоретической величины.

Из рисунка 1 видно, что при завышенной производительности газопровода (прямая а) или при сильно изменяющейся температуре воздуха появляется возможность в некоторые дни закачивать газ в хранилище даже зимой. В этом случае подземное хранилище начинает работать в так называемом режиме газгольдера, т. е. служит для выравнивания недельных и суточных колебаний спроса на газ.

В связи с вводом в эксплуатацию газохранилища несколько изменяется и график газопотребления. Однако структура газопотребления обычно достаточно консервативна, поэтому новый график по форме почти не отличается от старого.

Производительность хранилища вычисляется также на основе графиков, приведенных на рисунке 2. Практически максимальные расходы газа по хранилищу колеблются в пределах от 140 до 600 % от величины среднего расхода газа за период отбора.

Графики, построенные на основе статических данных, дают недостаточно полную информацию о неравномерности газопотреб-ления. На них влияют зимние ограничения в подаче газа и буферные потребители, которые заметно сглаживают колебания в спросе на газ. В таких графиках не отражается потенциальный спрос на газ, но сказывается процесс расширения газификации городов, не имеющий прямого отношения к вопросу сезонной неравномерности газопотребления.

Во многих случаях, например при проектировании газоснабжения, фактических данных по рассматриваемому объекту вообще нет. Все это приводит к необходимости построения графика потребления газа расчетным путем.

Количество газа, которое надо подать промышленному или населенному пункту, определяется нормами газопотребления, а также целым рядом дополнительных соображений, рассмотрение которых выходит за пределы настоящей работы. Неравномерность газопо-требления может быть оценена достаточно точно, исходя из условия, что она создается в основном за счет отопительной нагрузки.

В среднем по России затраты газа на отопление жилых зданий выражаются довольно стабильной величиной, порядка 8 %. Кроме того, зимой на приготовление пищи расходуется больше тепла, чем летом. Технологические затраты газа зимой также несколько выше, чем летом. В сумме получается, что за лето, т. е. в период, когда среднесуточная температура воздуха выше 16 °С, газа расходуется на 10 – 12 % меньше, чем зимой; соответственно и активный объем хранилища, в первом приближении, может быть определен в размере 10 – 12 % от годового использования газа, а с учетом обеспечения им потребителя в наиболее холодные зимы на 12 – 15 %. Максимальную производительность хранилища qmaх ориентировочно можно принять в 1,5 – 2,0 раза более высокой, чем средний за сезон расход газа по хранилищу, т. е.

где tо – продолжительность периода отбора газа из хранилища; β – коэффициент, учитывающий многолетние изменения климата в рассматриваемом районе (этот коэффициент колеблется в пределах 1,2 – 1,5.

Для ориентировочного определения активной ёмкости хранилища в работе [60] предлагается следующая формула:

Дата добавления: 2016-03-22; просмотров: 1603;