Генетические факторы, влияющие на фармакодинамику ЛС

Причиной изменения фармакодинамики ЛС могут быть мутации в генах ряда белков - фармакологических мишеней для ЛС (рецепторы, ферменты, ионные каналы и др.). Хорошо изучена мутация гена |32-адренорецептора, результатом которой стала замена в положении 16 аргинина глицином. У гомозигот по этой мутации в 5 раз, а у гетерозигот в 2 раза чаше отсутствует брон-холитический эффект короткодействующих агонистов |32-адренорецепторов (сальбутамол), что объясняется снижением плотности |32-адренореиепторов в бронхах при применении этих препаратов ("down"-регуляции).

Полиморфизм гена АПФ связан с наличием (вставка, insertion, I) или отсутствием (выпадение, deletion, D) 287-й пары нуклеотидных оснований и получил название I/D полиморфизма. У лиц с ii-генотипом ингибиторы АПФ вызывают более значительное снижение уровня ангиотензина II и альдостерона.

|

ФАРМАКОДИНАМИКА

Клиническая фармакодинамика - раздел клинической фармакологии, изучающий изменения определенных функций организма в ответ на действие ЛС. Фармако-динамика изучает локализацию, механизм действия и фармакологические эффекты ЛС, силу и длительность их действия. Связываясь с клетками органов-мишеней, ЛС модифицирует функции рецепторов, эффекторов, ферментов, вторичных переносчиков, что в конечном итоге и приводит к усилению, ослаблению или стабилизации реакций организма.

Влияние ЛС на функции органа или ткани обусловлено прямым или косвенным воздействием на биохимические субстраты, от которых зависит та или иная функция. Прямое взаимодействие с субстратом чаще всего осуществляется путем соединения ЛС со специ-ф и ч е с к и м и рецепторами,которыми могут быть любые функционально значимые макромолекулы или их фрагменты.

Химическая природа молекул-мишенейсложна и неоднородна. Специфические рецепторы имеют определенное пространственное расположение функциональных групп. Некоторые рецепторы, в частности н-холиноре-цепторы скелетных мышц, выделены в изолированном виде и установлено их детальное строение.

Большинство специфических рецепторов относится к клеточным протеинам, локализованным либо на клеточной мембране (холинорецепторы, инсулиновые рецепторы и др.), либо в цитоплазме (рецепторы большинства стероидных гормонов). Известны специфические рецепторы и иной химической природы, например ядерные нуклеиновые кислоты, с которыми взаимодействуют ал-килирующие противоопухолевые средства. Специфические рецепторы также могут быть представлены липида-ми, нуклеотидами, гликозидами.

Фармаколинамика ♦ . 83

Существует большое количество специфических рецепторов гормонов, ней-ромедиаторов и нейромодуляторов. Так, гормоны и нейромедиаторы взаимодействуют с 4 основными типами рецепторов, 3 из которых входят в состав цитоп-лазматической мембраны, а 4 - й представляет собой растворимые внутриклеточные рецепторы (например, для стероидных и тиреоидных гормонов):

• Рецепторы 1 - г о типа(80% всех рецепторов), например адрено-, м-хо-линорецепторы, опиоидные рецепторы, сопряжены с G-белками. Лиганды1 этих рецепторов чаще всего гидрофильны. Взаимодействие со специфическими веществами происходит на наружной стороне цитоплазматической мембраны и приводит к активации G-белков, в свою очередь стимулирующих или инактивирующих различные эффекторные системы, например аденилатцик-лазную, гуанилатциклазную, инозитолфосфатную системы и ионные каналы.

• Рецепторы 2-го типапредставляют собой тирозиновые протеинкиназы (например, рецепторы инсулина, эпидермального фактора роста и др.). Связывание лиганда с внеклеточным доменом рецептора вызывает активацию протеинкиназного внутриклеточного домена и приводит к фосфорилирова-нию аминокислотных остатков тирозина в различных регуляторных белках.

• Рецепторы 3-го типа— н-холинорецепторы, глициновые и другие рецепторы, представленные катионными или анионными каналами. Связывание лигандов с мембранными белками приводит к изменению проницаемости мембраны для различных ионов, т.е. к изменениям мембранного потенциала или внутриклеточной концентрации ионов.

• Рецепторы 4-го типа— внутриклеточно расположенные рецепторы. В активированном состоянии они проникают в ядро, г д е изменяют экспрессию отдельных генов.

Специфические рецепторы имеют определенную локализацию. Например, м-холинорецепторы локализованы в постсинаптических мембранах эффектор-ных клеток в области окончаний холинергических волокон; опиатные рецепторы в ЦНС связаны с нейронами серого вещества, области водопровода и задних рогов спинного мозга.

Соединение ЛС со специфическими рецепторами могут обеспечивать различные химические связи, имеющие неодинаковую прочность. Эти связи могут диссоциировать, что объясняет обратимость действия ЛС. Более прочны кова-лентные связи, которые обеспечивают длительное и часто необратимое действие веществ (например, алкилирующих противоопухолевых средств). Но большинство ЛС соединяется с рецепторами обратимо. При этом, как правило, характер соединения весьма сложен: в нем могут участвовать связи сразу нескольких типов, что во многом определяется комплементарностью вещества и рецептора и соответственно степенью их сближения м е ж д у собой.

Прочность связывания вещества с рецепторами обозначают термином «аффинитет». Вещества, действующие на одни и те же рецепторы, могут обладать разным аффинитетом к ним. Вещества с более высоким аффинитетом могут вытеснять вещества с меньшим аффинитетом из соединения с рецепторами. Для определения равновесного состояния между «оккупированными» рецеп-1 Лиганды — молекула, ион или группа молекул, которые связываются с другими химическими соединениями с образованием функционально значимых комплексов.

84 -о Клиническая фармакология и фармакотерапия «■ Глава 7

торами (DR), свободными рецепторами (R) и свободным веществом (D) используется константа диссоциации (KD): KD= DR / DR.

Отрицательный логарифм KD (pKD) является показателем аффинитета.

Способность веществ после их взаимодействия с рецепторами вызывать биохимические или физиологические реакции, соответствующие функциональной значимости этих рецепторов, называют внутренней активностью. Внутренняя активность какого-либо вещества определяется отношением величины его максимального эффекта к величине максимального эффекта другого (стандартного) вещества. Так, если внутреннюю активность вещества А принять за единицу, а максимальный эффект вещества Б составляет 50% максимального эффекта вещества А, то внутренняя активность вещества Б составит 0,5.

Вещества, обладающие как аффинитетом, так и внутренней активностью, называют агонистами. Вещества с выраженной внутренней активностью называют полными агонистами, а вещества с менее выраженной активностью -частичными (парциальными) агонистами. Активность агониста в большинстве случаев пропорциональна скорости образования и диссоциации комплекса с рецептором. Вещества, обладающие аффинитетом и не имеющие внутренней активности, но способные препятствовать действию агонистов, называют антагонистами. Антагонистами полных агонистов могут быть и частичные аго-нисты (агонисты-антагонисты), например частичный агонист опиатных рецепторов налорфин действует аналогично полному агонисту этих рецепторов морфину, хотя и слабее последнего. При совместном их применении налор-фин ослабляет или устраняет эффекты морфина, в частности устраняется у г -нетающее действие морфина на дыхание.

Если антагонист связывается с рецептором обратимо (благодаря слабым вандервальсовым или водородным связям), то он, согласно закону действующ и х масс, м о ж е т быть вытеснен при высокой концентрации агониста. Например, у больных, принимающих β-адреноблокаторы, на фоне физической нагрузки происходит увеличение частоты сердечных сокращений, что свидетельствует о способности медиатора симпатической нервной системы — норадреналина — частично устранить действие р-адреноблокатора. Таким образом, агонист и антагонист конкурируют за связь с рецептором по закону действующих масс, т.е. вступают в к о н к у р е н т н ы й а н т а г о н и з м м е ж д у собой. Реже в клинической практике применяют антагонисты, которые необратимо (ковалентно) связываются с рецептором. В этом случае даже при увеличении концентрации агониста не удается восстановить реакцию на стимуляцию рецептора. Подобный антагонизм получил название неконкурентного.

В целом организме агонисты и антагонисты вызывают изменения тех или иных физиологических функций. Действие антагонистов обусловлено тем, что они препятствуют влиянию на специфические рецепторы соответствующих естественных лигандов (например, антагонист м-холинорецепторов атропин препятствует действию на них агониста ацетилхолина). Изменения, которые непосредственно связаны с взаимодействием веществ со специфическими рецепторами, обозначают термином «первичная фармакологическая реакция», которая может быть началом целой серии реакций, приводящих к стимуляции или угнетению определенных физиологических функций. Изменения функций орга-

Фармаколинамика ♦ 85

нов или систем (например, изменения силы и частоты сердечных сокращений, тонуса гладкой мускулатуры внутренних органов, секреции желез, артериального давления и др.), вызываемые ЛС, обозначают как фармакологические эффекты данного ЛС. Например, для сердечных гликозидов первичной фармакологической реакцией является угнетение активности транспортной Na''.K'-АТФ-азы волокон миокарда, которую считают специфическим рецептором для сердечных гликозидов. В связи с этим нарушаются поступление калия в клетки и выход из них натрия, увеличивается содержание кальция в цитоплазме, что способствует взаимодействию актина и миозина. В результате увеличивается сила сердечных сокращений, что служит одним из фармакологических эффектов сердечных гликозидов.

Продолжительное воздействие агонистов на специфические рецепторы нередко сопровождается их десенситизацией (снижением чувствительности). Десенситизация может быть связана с изменениями структуры рецептора, уменьшением их количества (плотности) (в результате ускоренного разрушения или уменьшения синтеза) или с нарушением процессов, которые следуют за возбуждением рецепторов. При этом фармакологические эффекты агонистов становятся менее выраженными.

В большинстве случаев фармакологические эффекты ЛС связаны с их воздействием на соответствующие специфические рецепторы. Однако действие некоторых лекарственных веществ не связано с рецепторами. Так, для осмотических диуретиков маннита и мочевины не существует специфических рецепторов. Эти вещества повышают осмотическое давление в почечных канальцах, вследствие чего нарушается реабсорбиия воды и увеличивается диурез. Со специфическими рецепторами не связано действие адсорбирующих средств, комплексонов.

Способы, которыми ЛС вызывают те или иные фармакологические эффекты, обозначают термином «механизмы действия». Это понятие используют для объяснения действия ЛС на молекулярном, органном и системном уровнях. Механизмы действия отдельных ЛС изучены в разной степени, исследования в этой области ведутся постоянно, причем представления о механизме действия того или иного ЛС по мере получения новых данных могут не только уточняться, но и существенно изменяться.

Предметом фармакодинамики являются также виды действия лекарственных средств. Различают местное, резорбтивное (системное) и рефлекторное действие, главное и нежелательное действие, прямое и косвенное действие, обратимое и необратимое действие, избирательное и неизбирательное, терапевтическое и токсическое действие.

Примером местного действия может быть действие местных анестетиков при поверхностной анестезии. Препараты, тем или иным образом попадающие в системный кровоток, оказывают резорбтивное (системное) действие. Рефлекторно действуют, например, раздражающие вещества.

Главным (основным) называют действие вещества, которое используется в лечебных целях в каждом конкретном случае (в других случаях оно может быть нежелательным). Действие, не имеющее лечебного значения в каком-либо конкретном случае, называют нежелательным. Нежелательное действие, как правило, неблагоприятно для больного.

86 ♦ Клиническая фармакология и фармакотерапия «■ Глава 7

Примером прямого действия может быть действие сердечных гликозидов на сердце. Косвенное действие этих веществ проявляется, в частности, увеличением диуреза, связанным с улучшением кровоснабжения почек.

Большинство ЛС действуют обратимо, но возможно и необратимое действие, например необратимое ингибирование ацетилсалициловой кислотой циклооксигеназы-1 (ЦОГ-1).

ЛС изменяют различные функции организма с различной избирательностью. Обычно ЛС предназначено для лечения одного заболевания или симптома или очень ограниченного их числа. Однако практически нет ЛС, оказывающих абсолютно избирательное действие на тот или иной рецептор, орган или патологический процесс. Каждый препарат имеет более или менее широкий спектр действия и может вызвать ряд желательных или нежелательных реакций. Например, морфин обладает выраженной анальгетической активностью и относится к группе наркотических анальгетиков. Вместе с тем он угнетает дыхание, подавляет кашлевой рефлекс, оказывает седативное действие, вызывает запоры, бронхоспазм, высвобождение гистамина, оказывает антидиуретическое действие и т.д. Очевидно, чем выше избирательность действия ЛС, тем оно лучше. ЛС с низкой избирательностью действия влияют на многие ткани, органы и системы, вызывая множество нежелательных реакций. Так, противоопухолевые средства, действуя на быстро делящиеся клетки, повреждают не только ткань опухоли, но и костный мозг, эпителий кишечника. Однако имеются и препараты с относительно высокой избирательностью действия (блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов, агонисты и антагонисты |3Ги |32-адренорецепторов, м- и н-холинорецепторов и т.д.).

Избирательность действия ЛС зависит от его дозы. Чем выше доза препарата, тем менее избирательным он становится. Это относится как к синтетическим веществам, так и к продуктам животного и растительного происхождения. Благодаря хаотическому движению молекулы ЛС оказывается вблизи определенного участка рецептора и при высоком аффинитете дает эффект даже при низкой концентрации. При увеличении концентрации молекулы вступают в реакцию с активными центрами других рецепторов, к которым Л С имеет меньший аффинитет, - возрастает количество фармакологических эффектов, исчезает избирательность (селективность) действия. Например, |Згадренобло-каторы в небольших дозах блокируют только |Згадренорецепторы, а при увеличении дозы они начинают дейстювать на все В-адренорецепторы. В связи с этим при увеличении дозы наряду с некоторым усилением клинического эффекта Л С всегда значительно возрастают частота и количество побочных (нежелательных) реакций. Другим примером является действие антидиуретического гормона гипофиза вазопрессина, который в обычных концентрациях регулирует содержание жидкости в организме, влияя на реабсорбцию воды в почках. Однако в больших дозах вазопрессин может вызвать спазм кровеносных сосудов, в том числе коронарных, и даже смерть.

Фармакодинамика ЛС зависит от многих факторов, в частности от свойств самих веществ, их дозы, времени их назначения, комбинации с другими ЛС, а также от особенностей организма, на который данные вещества воздействуют.

Действие ЛС определяет в первую очередь их химическое строение. В целом вещества со сходной химической структурой имеют и сходные особенности

Фармакодинамика ♦ 87

фармакодинамики. Однако в ряде случаев фармакодинамика веществ с очень близким химическим строением существенно различается. Примером могут служить значительные различия в величине фармакологических эффектов сте-реоизомеров ряда ЛС (адреналин, анаприлин и др.).

Фармаколинамика ЛС может меняться при их повторных введениях. Возможно привыкание к ЛС. Для достижения прежнего эффекта приходится увеличивать дозу ЛС. При повторном введении ЛС достаточно часто еще не все рецепторы освободились от предыдущей дозы или истощено количество медиатора, в результате эффект повторного введения может быть слабее первого (развивается толерантность). Быстрое развитие привыкания обозначают термином «тахифилаксия». Кроме того, при повторных введениях ЛС может развиваться лекарственная зависимость.

При одновременном назначении двух ЛС они могут усиливать (синергизм) или ослаблять (антагонизм) действие друг друга. Различают следующие виды синергизма: потенцирование, аддитивное действие, прямой синергизм, косвенный синергизм. Антагонизм также может быть прямым и косвенным. Антагонизм, связанный с химическим или физико-химическим взаимодействием ЛС, называют антидотизмом.

ЛС, стимулирующие какие-либо функции (стимуляторы ЦНС, гормональные препараты и др.), как правило, более эффективны при угнетении соответствующих функций. Некоторые вещества оказывают терапевтическое действие лишь в условиях патологии, например жаропонижающие и др.

Генетическими особенностями (генетически обусловленными энзимопа-тиями1) объясняют идиосинкразию, т.е. необычные реакции на отдельные ЛС. Примерами идиосинкразии могут быть значительное удлинение действия ди-тилина (недостаточность псевдохолинэстеразы), гемолиз при применении при-махина (недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы) и др.

Таким образом, при введении ЛС возможны:

- ожидаемая фармакологическая реакция;

- гиперреактивность(повышенная чувствительность организма к вводимому ЛС);

- толерантность(снижение чувствительности к применяемому ЛС);

- идиосинкразия(индивидуальная повышенная чувствительность к данному ЛС);

- тахифилаксия(быстро развившаяся толерантность).

Действие препарата на организм несколько отсрочено от момента его введения. Выделяют латентный период, период максимального действия, период удержания эффекта и период последействия. В одних случаях латентный период равен секундам (сублингвальная форма нитроглицерина), в других — дням и неделям (верошпирон, кризанол). Длительность латентного периода ЛС определяет его выбор, особенно в ургентных ситуациях. Длительность латентного периодав одних случаях обусловлена постепенным накоплением препарата (например, резохина, делагила) в месте его воздействия, в других зависит от опосредованного (косвенного, непрямого) действия (например, гипотензив-

Энзимопатия - врожденное нарушение структуры или количества какого-либо фермента.

88 ♦ Клиническая фармакология и фармакотерапия ♦ Глава 7

ный эффект β-адреноблокаторов). Период у д е р ж а н и я эффекта- объективный фактор, определяющий кратность и длительность приема ЛС.

Быстрота наступления эффекта, его сила и продолжительность зависят от нескольких факторов.

Имеют значение скорость введения и количество ЛС, вступившего во взаимодействие с рецептором, например внутривенное струйное введение 40 мг фуросемида дает более быстрый и выраженный диуретический эффект, ч е м введение 20 мг также внутривенно или прием 40 мг внутрь.

Важную роль играют состояние функциональных систем, скорость и последовательность реакций, определяющих желаемый эффект. При сохранной функциональной системе время развития фармакологического ответа на адекватное воздействие будет количественно и качественно постоянным. При чрезмерном или недостаточном воздействии возможно развитие нежелательных ответов, подобная же реакция может отмечаться при органических изменениях системы. Так, при сильном болевом синдроме со снижением АД нарушаются как всасывание ЛС, принимаемых внутрь, так и реакции функциональных систем.

Функциональное состояние основных систем зависит и от возраста пациента. Особенно непредсказуемым действие препаратов может быть у новорожденных и пожилых больных.

|

ВЗАИМОСВЯЗЬ

ФАРМАКОКИНЕТИКИ

И ФАРМАКОДИНАМИКИ

Фармакологический эффект ЛС зависит в первую очередь от его дозы: чем она выше, тем больше выражен эффект (до определенного предела). Однако зависимость может не быть прямо пропорциональной и не всегда повышение дозы приводит к однозначным эффектам, поскольку непосредственное воздействие на чувствительные к препарату рецепторы оказывает только часть ЛС, достигшая молекул-мишеней. Это объясняет тесную взаимосвязь фармакодинамики и фарма-кокинетики ЛС. Понять механизм возникновения различий в степени и характере терапевтического эффекта и тем более его отсутствия, активно влиять на него, стремясь к индивидуализации и оптимизации фармакотерапии, невозможно без знания взаимосвязи фар-макокинетики и фармакодинамики.

Рассмотрим простейшие транспортные пути ЛС в организме. При внутривенном введении препарата фаза всасывания отсутствует, поэтому выраженность первичного эффекта определяется концентрацией ЛС в области рецепторов. Если орган (органы), содержащий(щие) чувствительные рецепторы, имеет хорошее кровоснабжение, ЛС достаточно быстро поступает к месту его действия и концентрация ЛС в этой области будет пропорциональна его концентрации в крови. Однако многие ЛС достигают места действия медленнее, поэтому концентрация ЛС в области рецептора не связана прямой зависимостью с содержанием ЛС в крови в начале и середине фазы распределения. Постепенно это соотношение меняется, и к концу фазы распределения достигается равновесие концентрации ЛС в плазме крови и месте его действия. Считают, что при достижении такого равновесия создаются оптимальные условия для развития фармакологического эффекта.

Связь между дозой и эффектом ЛС определена единством фармакокинетических и фармакодинамических

90 * Клиническая фармаколо] ия и фармакот*?()апия ф Глава 8

процессов. Концентрация ЛС в плазме крови зависит от введенной дозы и определяется фармакокинетикой (всасыванием, биотрансформацией, экскрецией), а последовательность биологических реакций характеризует фармако-динамику ЛС.

При прогрессирующем увеличении концентрации ЛС в крови выраженность его эффекта постепенно приближается к максимальной. Следует отметить, что в диапазоне от 20 до 80% максимального эффекта наблюдается прямая зависимость между концентрацией и выраженностью эффекта.

В клинической фармакологии существует несколько терминов, отражающих взаимосвязь эффекта и концентрации ЛС в крови.

Минимальная терапевтическая концентрация ЛС- это концентрация ЛС в крови, вызывающая эффект, равный 50% максимального (ECW).

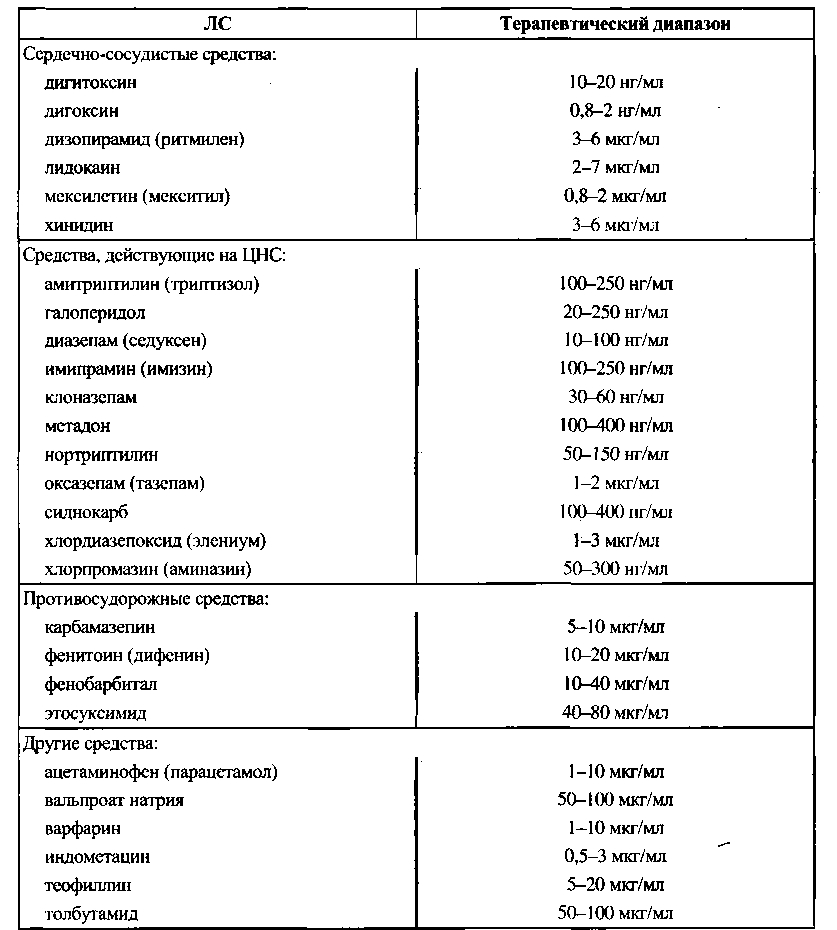

Терапевтический диапазон(коридор безопасности, терапевтическое окно) -это интервал концентраций от минимальной терапевтической до вызывающей появление первых признаков побочных действий.

Терапевтическая широта ЛС— это отношение верхней границы терапевтического диапазона к его нижней границе

Средняя терапевтическая концентрация— промежуточное (среднее) значение терапевтического диапазона.

Чем выше эти показатели, тем безопаснее препарат и тем реже развиваются нежелательные явления при его приеме. Такие препараты дают врачу и фармацевту большую свободу в подборе эффективных доз. Широкий терапевтический диапазон имеют пенициллины, фуросемид. Например, в случае лечения бензилпенициллином мёнингококкового менингита для создания терапевтических концентраций бензилпенициллина в спинномозговой жидкости в связи с плохим проникновением препарата через гематоэнцефалический барьер врач может значительно (в несколько раз) увеличивать дозы бензилпенициллина по сравнению с дозами пенициллина, применяемыми при лечении других инфекций (например, пневмококковой пневмонии) и при этом не опасаться развития нежелательных токсических явлений. Наоборот, от врача и фармацевта требуется особая осторожность в подборе эффективных доз препаратов с узким терапевтическим диапазоном (теофиллин, сердечные глико-зиды, гентамицин и т.п.).

Другим показателем безопасности ЛС является терапевтический индекс(определяемый при исследовании препарата на животных), который представляет собой отношение средней летальной дозы к средней терапевтической дозе (LD^ED^), Чем выше терапевтический индекс, тем безопаснее ЛС.

После однократного приема внутрь концентрация ЛС в крови нарастает, достигает максимума, а затем снижается. Терапевтический эффект развивается тогда, когда концентрация Л С в крови достигает терапевтическою диапазона, и сохраняется, пока не станет ниже минимальной терапевтической. Таким образом, чем дольше концентрация поддерживается в терапевтическом диапазоне, тем продолжительнее фармакологический эффект. Простейший способ продления действия ЛС — увеличение дозы, но возможности увеличения дозы ограничены, так как если концентрация ЛС превысит верхнюю границу терапевтического диапазона, могут развиться побочные действия. Выраженность первичного эффекта определяется также состоянием рецепторов, чувствитель-

Взаимосвязь фармакокинетаки и фармаколинамики ♦ 91

ных к ЛС. При хорошем кровоснабжении органа-мишени и достаточно быстром поступлении ЛС из плазмы концентрация ЛС в области рецепторов (следовательно, и выраженность эффекта) пропорциональна его концентрации в крови. В свою очередь концентрация ЛС в крови, как правило, пропорциональна введенной дозе.

В некоторых случаях индивидуальные различия чувствительности к ЛС, например к β-адреноблокаторам, настолько велики, что средние значения границ терапевтического диапазона не имеют большого значения для индивидуального подбора режима дозирования. Для некоторых ЛС индивидуальные границы сравнительно мало отличаются от усредненных, что позволяет назначать средние терапевтические дозы.

Важной характеристикой ЛС является период полуэлиминации. В большинстве случаев для поддержания терапевтической концентрации ЛС в крови режим дозирования ориентируется на время полужизни ЛС в плазме. Однако кратность введения некоторых ЛС не коррелирует с периодом полуэлиминации препарата из плазмы. Это может быть связано с разными причинами.

Быстро покидая плазму, препарат может значительно дольше задерживаться в тканях. Например, в зависимости от периода полуэлиминации все НПВС разделяются на быстровыводимые, имеющие полуэлиминацию не более 4 ч, и медленновыводимые, у которых этот показатель составляет 12 ч и более. Однако фармакокинетические параметры НПВС в синовиальной жидкости и ткани могут существенно отличаться от сывороточных, и различия НПВС по периоду полуэлиминации в полости сустава становятся менее существенными, чем в кровяном русле. Синовиальная концентрация медленновыводимых препаратов коррелирует с концентрацией в сыворотке, а у быстровыводимых препаратов она сначала низкая, а затем существенно нарастает и может превышать сывороточную. Это позволяет объяснить длительно сохраняющуюся противовоспалительную и анальгетическую активность быстровыводимых НПВС. Например, при ревматоидном артрите назначение ибупрофена 2 раза в сутки столь же эффективно, как и 4-кратный прием препарата, несмотря на очень короткий период полуэлиминации ибупрофена из плазмы (2,1 ч).

Другой причиной может быть то, что некоторые ЛС, быстро покидая плазму, могут вступать с рецепторами в сильную и прочную связь, продолжительность которой превышает период их циркуляции в крови.

Третьим фактором, нередко осложняющим подбор доз для установления терапевтического диапазона, является образование активных метаболитов. В таких случаях необходимо дополнительно определять в плазме крови их концентрации. Если активность метаболита равна таковой у исходного ЛС, достаточно суммировать их концентрации. Однако эффекты метаболитов нередко отличаются от эффектов исходного препарата, что осложняет определение терапевтического диапазона.

Знание границ терапевтического диапазона и фармакокинетических параметров ЛС дает возможность рассчитать режим дозирования, обеспечивающий поддержание средней концентрации ЛС в терапевтическом диапазоне. Индивидуализация терапии сводится при этом к расчету режима дозирования в соответствии со значениями фармакокинетических параметров ЛС у конкретного пациента. Например, если у больного общий клиренс препарата по

92 <• Клиническая фармакология и фармакотерапия Ф Глава S

каким-то причинам значительно ниже, чем средние значения в обшей популяции, ему следует назначить более низкую поддерживающую дозу во избежание кумуляции и развития побочных эффектов.

Если Т1/2 существенно короче, чем у пациентов из общей популяции, для эффективности терапии следует назначать препарат через меньший интервал времени, так как иначе эффективная концентрация ЛС не будет достигнута. Например, у курильщиков ускоряется метаболизм теофиллина и соответственно уменьшается период его полувыведения. Для курильщиков приходится увеличивать или разовые дозы препарата, или кратность его введения для удержания концентрации теофиллина в терапевтическом диапазоне.

Если у больного нарушены функции почек и необходим лекарственный препарат, выводимый с мочой в основном в неизмененном виде, назначение его в терапевтической дозе может привести к развитию токсического действия. Дозу следует уменьшить до установления равновесной концентрации ЛС в крови, равной таковой у больного с нормальными функциями почек.

При заболеваниях печени корректируют дозу ЛС, подвергающегося биотрансформации в печени. Необходимо учитывать, что обший клиренс ЛС при циррозе печени или гепатите может уменьшаться или увеличиваться. Однако величину таких изменений невозможно рассчитать или предсказать по результатам обычных функциональных проб. Установлено, что при значительном снижении печеночного кровотока клиренс ЛС уменьшается, поэтому косвенное определение печеночного кровотока позволяет предположить возможный характер изменения печеночного клиренса ЛС. Однако наиболее достоверны оценка клинического эффекта ЛС и определение его концентрации в плазме крови.

При остром и хроническом нарушении кровообращения снижаются перфузия тканей, кровоток в печени и почках, что приводит к снижению общего клиренса ЛС и накоплению его в организме. Концентрация ЛС в крови в первые дни приема остается невысокой, но постепенно увеличивается и может достичь токсических значений. Функциональное состояние многих рецепторов изменено вследствие гипоксии, поэтому развитие фармакологических эффектов может быть непредсказуемым.

Особое внимание необходимо уделить фармакотерапии при болевых реакциях. Поскольку всасывание ЛС при боли уменьшено, а объем венозной крови во внутренних органах увеличен, поступление ЛС в системное кровообращение при приеме внутрь снижено и, следовательно, эффект назначенной дозы может быть незначительным.

При заболеваниях, которые сопровождает гипоальбуминемия, связывание ЛС, особенно имеющих кислые и нейтральные значения рН, снижено, а концентрация свободной фракции повышена, поэтому возрастает риск токсического действия. В связи с этим дозу ЛС, связывающихся с белком в плазме крови на 85% и более, при гипоальбуминемии следует уменьшить.

На практике для оценки терапевтического диапазона применяют значения равновесной концентрации, при регулярном приеме ЛС она устанавливается через промежуток времени, равный 5-7 периодов Т1/2 Ее определяют утром натощак после последнего приема ЛС, т.е. через 8, 12, 24 ч (в зависимости от кратности приема). Полученные результаты сопоставляют с данными для здо-

Взаимосвязь фармакокинетики и фармакодинамики ♦ 93

ровых лиц (табл. 8.1). Регулярный контроль за равновесной концентрацией называют лекарственным мониторингом. При значительном отклонении равновесной концентрации от ожидаемого терапевтического диапазона необходима коррекция дозы препарата.

Доза ЛС, позволяющая установить постоянную адекватную величину равновесной концентрации, это поддерживающаялоза.

Применение лекарственного мониторинга особенно необходимо при назначении ЛС с узким терапевтическим диапазоном, так как небольшие нарушения дозы, изменения фармакокинетики могут вызвать как повышение, так

Таблица 8.1. Терапевтический диапазон ЛС

94 4- Клиническая фармакология и фармакотерапия ♦ Глава 8

и снижение содержания ЛС в организме. При длительном применении ЛС этой группы необходимо регулярно следить за равновесной концентрацией, особенно в случае отсутствия или чрезмерной выраженности эффекта. Например, у больного бронхиальной астмой при приеме пролонгированной формы теофиллина в дозе 0,6 г/сут участились приступы бронхоспазма. Требуется увеличить дозу препарата или заменить его другим, более эффективным ЛС. Концентрация теофиллина в плазме крови оказалась равной 17 мкг/мл, т.е. на верхней границе терапевтического диапазона, поэтому в данном случае тео-филлин нужно отменить, заменив другим ЛС.

Узкий терапевтический диапазон имеют противосудорожные средства, ами-ногликозиды, дигоксин и дигитоксин, теофиллин, циклоспорин, метотрексат, многие противоаритмические средства.

Таким образом, задача фармакокинетики и фармакодинамики — дать обоснованные рекомендации по режиму назначения препаратов (поддерживающим дозам и кратности приема), способному обеспечить быстрое достижение и длительное поддержание концентрации ЛС в терапевтическом диапазоне.

|

Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 2515;