Управление крупными судами и составами в стесненных условиях плавания.

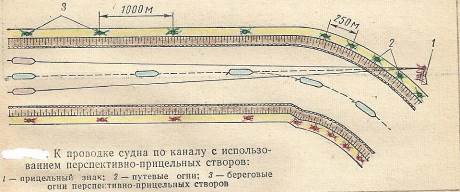

Поскольку общее понятие стесненных условий для плавания истолковывается как акватории , где судно ограничено в маневре из-за близости берегов и других навигационных опасностей, недостаточных глубин и интенсивного судоходства внутренние водные пути в большинстве отвечают этому определению. Однако нередки ситуации когда условия плавания на ВВП для крупногабаритных судов и составов являются в высшей степени стесненными, т.к. ограниченные габариты пути существенно сближаются в своих значениях с габаритами судна или состава, а установленные правилами и регламентами запасы и нормы по глубине, ширине и радиусам закругления судового хода достигают минимальных значений. К таким участком относятся каналы, шлюзы и участки свободных рек с лимитирующими габаритами судового хода, где управление крупногабаритными судами и составами является сложным для судоводителя. Важнейшее значение для безопасного плавания в этих условиях является правильный выбор скорости, которая должна быть рассчитана для различных ситуаций и способов и содержаться в таблицах маневренных характеристик судна.

Движение по каналам. По условиям плавания каналы можно разделить на следующие участки:

- с подводными прорезями и естественными берегами;

- с естественным ложем и берегами;

- с искусственным ложем и берегами.

Участки каналов с подводными прорезями наиболее не благоприятны для плавания судов и составов. Большое влияние на суда и составы оказывает ветровое воздействие, особенно если канал проходит в насыпи и не защищен от ветра.

Ширина канала, с односторонним движением, должна в 2 раза превышать ширину расчетного судна или состава на уровне днища; общий запас по ширине, (расстояние между судами + расстояние между судами и откосами) при двухпутном движении, не менее 0,3 совокупной ширины расходящихся судов и составов; радиусы закруглений - не менее 3-х кратной длины судна или состава; на криволинейных участках делается уширение.

При движении судов по каналу увеличивается сопротивление воды и уменьшается скорость хода; увеличивается динамическая просадка и дифферент на корму; возрастает волнообразование и рыскливость судна; возникают силы присасывания и отталкивания при движении вблизи берегового откоса, в результате чего судно стремится развернуться в сторону оси канала; более интенсивно, чем на глубокой воде, проявляются гидродинамические силы при расхождении и обгоне судов и прохождении мимо стоящего судна; происходит интенсивный размыв ложа и откосов канала под воздействием волн и работы движителей судов.

Причинами возникновения перечисленных явлений служит изменение поля скоростей, гидродинамических давлений и уровней свободной поверхности воды вокруг движущегося судна. Сопротивление воды на определенной скорости начинает возрастать, при этом кривая сопротивления переходит в почти вертикальную линию ( так называемую «стенку»). Скорость, при которой возникает это явление наз. критической скоростью. Величина этой скорости зависит от ряда факторов, основным из которых является стесненность живого сечения канала корпусом судна и характеризуется коэффициентом стесненности k = ¤ / Sкгде Sк – площадь смоченного миделя, м2; ¤ - площадь живого сечения канала, м2. Движение водоизмещающих судов происходит в области докритических скоростей хода. Приращение осадки судна при движении наканале можно определить по формуле В.К. Шанчуровой ΔΤ = 2 ТВυ / Вк ср√һ где В – ширина судна, м; Т – осадка судна, м; υ – скорость судна в м/с; Вк ср – средняя ширина канала, м; h – глубина канала, м.

(при движении по каналу им. Москвы приращение осадки у судов типа «Волго-Дон» достигат 0,87м)

Максимально достижимые скорости движения на искусственных участках каналов составляют 50-70% от скорости хода на глубокой воде, они по условиям гидравлических явлений близки к значениям критической скорости. Поэтому предписанные Правилами плавания скорости движения для крупнотоннажных судов и составов составляют 70% от этих значений.

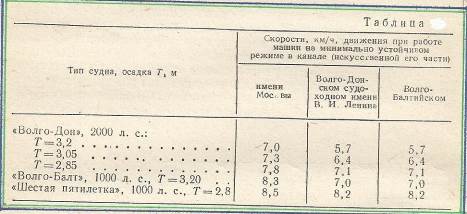

Расхождение судов и составов в искусственной части каналов значительно сложнее чем на свободной реке. Для оценки условий движения во время расхождения и обгона имеет значение скорость судна на минимально устойчивых оборотах главных двигателей.

Если судно движется по оси канала, то скорости обтекания с обоих бортов его одинаковы и движение устойчиво, если же судно отклоняется от оси, скорость обтекания с борта обращенного ближе к откосу увеличивается, а давление воды уменьшается (закон Бернули). Поэтому корма будет смещаться к откосу, а нос отрыскивать в сторону оси канала. С уменьшением скорости движения, снижается скорость потока воды, уменьшается присос и рыскливость судна. На схеме показаны гидродинамические силы и моменты, действующие на судно на судно при движении не по оси канала. Сила Рн действует на носовую часть судна и в зависимости от глубины и ширины канала, положения судна относительно откоса она может быть направлена или в сторону ближнего откоса или в противоположную сторону; сила Рк действует на кормовую часть судна; сила РR – равнодействующая гидродинамических сил присоса приложенная к ц.т. судна; R – сила сопротивления воды; Ру – рулевая сила; Fд1 , Fд2 – силы упора винтов; Мк – момент корпусных сил; Мру – момент рулевой силы.

Движение на повышенной скорости по участку канала с резким односторонним уширением вызывает зарыскивание судна в сторону уширения, на прямолинейном участке судно следует по оси канала. При выполнении правого поворота судно следует правой полосой движения, при выполнении левого поворота – по оси с.х. При буксировке на тросе и толкании состава необходимо в конце прямолинейного участка начать плавно отводить состав к выпуклому берегу и проходить криволинейный участок придерживаясь его не снижая скорости хода. В конце криволинейного участка состав начинают отводить на ось с.х.

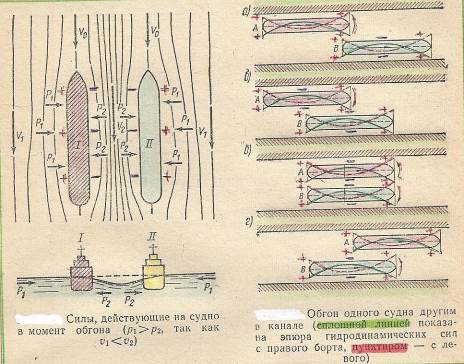

При расхождении кроме гидродинамических сил, возникающих при сближении судов, на судно действуют силы, появляющиеся в результате приближения судна к откосу во время отклонения от оси канала. Сумма моментов гидродинамических сил, воздействующих на корпус судна при расхождении или обгоне на повышенной скорости, может оказаться больше момента руля, и оно потеряет управляемость. Поэтому скорость судна при расхождении не должна превышать 50% значения критической. Взаимное уклонение следует производить после обмена визуальными сигналами «отмашка», при сближении на дистанцию 200 – 300м, сокращая время и путь движения судна не по оси канала. Как правило, расхождение двух и более винтовых судов сопровождается остановкой берегового движителя во время следования вблизи бровки откоса канала.

В момент когда форштевни встречных судов оказываются на траверзе, суда стремятся отрыскнуть друг от друга, в тоже время, в связи с уклонением от оси канала, стремятся отрыскнуть носом и от откоса канала – управляемость напряженная. Когда форштевень равняется с миделем, начинают действовать силы сближающие суда и зарыск в стороны встречного судна усиливается отрыскиванием от откоса канала. Эти явления наблюдаются пока мидель одного судна не поравняется с кормой другого и с этого момента следует начинать выход на ось канала и увеличивать обороты движителей. Расхождение крупнотоннажных судов и составов имеют одни и те же явления.

Обгон на каналах целесообразно производить в уширениях или в водохранилищах, в искусственной части канала обгон крупнотоннажных судов и составов может производиться лишь в исключительных случаях. Величины гидродинамических сил присасывания судов при обгоне значительно больше, чем при расхождении. Максимальный г/д момент на корпусе судна для случая обгона почти в 4 раза больше, чем при расхождении. Он наблюдается в момент, когда мидель обгоняющего судна находится на траверзе кормы обгоняемого и нос обгоняющего судна стремится в сторону обгоняемого. Поперечные гидродинамические силы возрастают на малых глубинах. Скорость протекания потока между бортами намного выше скорости потока с внешних бортов, поэтому давление воды на корпус со стороны вешних бортов значительно больше, чем между судами. Особенно опасен случай обгона на скорости близкой к критической когда υ ≥ 0,7 √gһ, и при полном сбрасывании оборотов движителя обгоняющее судно продолжает двигаться со скоростью обгоняемого.

Когда обгоняющее судно войдет в кормовую зону повышенного давления обгоняемого, то нос первого будет отклоняться от кормы обгоняемого судна (а). Когда нос обгоняющего судна приблизится к траверзу обгоняемого, он будет стремиться в зону пониженного давления, что будет усиливаться отрыскиванием носовых частей обоих судов от откосов канала (б). При выходе судов на траверз друг друга они будут сближаться под действием пониженного давления между ними (в). Когда обгоняющее судно сравняется своим миделем с носом обгоняемого, нос последнего будет стремиться в зону пониженного давления обгоняющего судна ,при этом носовые части обоих судов испытывают отталкивающее действие берега(г). Когда волна обгоняющего судна подойдет к носу обгоняемого, последнее будет стремиться уклониться к берегу, обгоняющему судну следует завершая обгон, увеличить ход и выходить на ось с.х., носовая часть обгоняемого судна устремится в попутный поток обгоняющего, что облегчит ему выход на ось с.х. Если размеры судов при обгоне разные, большее судно больше оказывает влияние на меньшее.

При расхождении и обгоне в каналах необходимо особенно внимательно следить за курсом судна, немедленно выправляя его с помощью рулевого комплекса судна.

Шлюзование судов представляет собой несколько взаимосвязанных сложных маневров судна или состава при подходе к камере шлюза, заходу в нее, остановке судна и швартовке в назначенном месте за швартовные устройства камеры шлюза. Выполнение указанных маневров должно быть точным своевременным и обеспечивать полную безопасность судна и сооружений гидроузла. Повреждения шлюза и особенно его ворот чревато задержкой судоходства и дорогостоящим ремонтом. Сложность маневрирования зависит от габаритов судна, размеров и конфигурации камеры шлюза и подходных причальных стенок, состояния погоды и направления шлюзования. Заход в шлюз с верхнего и нижнего бьефа имеет свою специфику. Суммарный запас по длине шлюза и судна составляет 6 – 10м, по ширине 0,8 – 1,0м, и минимальный запас под днищем на короле шлюза 0,2-0,4м, поэтому заход в камеру шлюза шириной 18 м, длиной 140м, судна длиной 135м, шириной 16,7м с запасом под днищем 0,4м (водоизмещение 7500 т) представляет большую сложность. Как правило выполнением таких маневров руководит капитан или ст.помощник капитана. Руководит шлюзованием и движением судов в границах шлюза, вахтенный начальник шлюза или оператор шлюзования, распоряжения которого обязательны для судоводителей, все разрешения дублируются визуальными сигналами, подход, заход и выход из шлюза только по зеленому сигналу светофора.

Заход в камеру шлюза с симметричным подходным каналом выполняется по оси шлюза, при не симметричном необходимо учитывать присос к длинной стенке и отрыскивание носовой части в сторону короткой стенки. Двух и более винтовые суда выполняют маневры в режиме работы движителей «враздрай», сохраняя до швартовки хорошую управляемость и оперативное гашение инерции судна, для чего при входе в ворота шлюза или ранее один движитель реверсируется «назад».

В камере шлюза судно швартуется к указанным руководителем шлюзования рымам на два прочных швартова, останавливает движители и докладывает о готовности к шлюзованию. В процессе наполнения и опорожнения камеры работа движителей не допустима, т.к. срывает суда со швартов.

Затруднение при проходе шлюзов вызывают бортовые ветры, особенно в вернем бьефе. Безопасность маневров зависит от выбранной судоводителем скорости движения и точности захода в камеру шлюза. В зависимости от скорости ветра, конструкции причально-направляющих стенок, длины и ширины камеры выработаны три способа захода в шлюз:

- прямой заход в камеру шлюза (рассмотрен выше и применим при ветрах любого направления);

- с предварительным привалом к направляющей стенке шлюза ( при бортовых навальных ветрах);

- с выравниваем судна перед входом в камеру шлюза (при бортовых ветрах, с учетом дрейфа и раскатки).

Определенной скорости движения судна при бортовом ветре соответствует определенный угол дрейфа. Допускаемый угол дрейфа при прямом заходе в камеру шлюза зависит от ее ширины, ширины и длины судна. Эта зависимость выражается sinφ =Вш –(В + а2) / L1 где φ-допустимый угол дрейфа; Вш – ширина камеры шлюза; В – ширина судна; а2 – запас между бортом судна и стенкой камеры; L1 – длина цилиндрической части судна. Установив допускаемый угол дрейфа, можно определить соответствующую ему допускаемую скорость движения судна по формуле

υν = √ сρв (kв υв)2Sn / сν ρ Sν где с – аэродинамический коэффициент =1,0 – 1,2; ρв – массовая плотность воздуха; kв– коэфф., учитывающий изменение ветра с высотой =0,6 – 0,8; υв – скорость ветра; Sn – площадь боковой парусности судна; сν –гидродинамический коэфф. = 0,055 – 0,060; ρ – массовая плотность воды; Sν – погруженная площадь диаметрального батокса.

При сильном бортовом ветре используют способ захода с раскатом, для чего удерживая судно носом на ветер, на большой скорости обеспечивающей меньший угол ветрового дрейфа, приблизившись к ворота и носом к наветренной стенке, резко перекладывают рули под ветер и судно под действием рулевой силы выполняя циркуляцию под ветер, удерживается против него за счет раскатки, выравнивается по оси шлюза и заходит в ворота. Сложность описанного способа заключается в правильном выборе места и времени поворота под ветер, и удержания судна против ветра при приближении к наветренной стенке шлюза.

Заход в камеру шлюза с верхнего бьефа осложняется большей открытостью к ветровому воздействию, при больших глубинах на подходе к шлюзу.

Заход с нижнего бьефа менее подвержен действию ветра, но стеснен мелководьем в т.ч. суточного и недельного цикла. Это обуславливает усиление поршневого эффекта при заходе в камеру шлюза. При предельных значениях запаса воды под днищем судна, не следует интенсивно работать движителями и средствами активного управления, а в некоторых случаях даже заходить в камеру шлюза «наплывом» с целью сохранения управляемости судна.

Рекомендуется при выборе стенки для швартовки учитывать направление ветра не только при заходе в шлюз, но и при предстоящем выходе из камеры шлюза с учетом изменения его направления на обратное в порожней камере.

При движении по участкам с лимитирующими габаритами следует двигаться безопасной скоростью, заблаговременно уменьшая обороты движителей. Скорость должна быть рассчитана заблаговременно и содержаться в таблицах маневренных характеристик судна. Проходить крутые повороты в некоторых случаях приходится в маневровом режиме, вплоть до реверсирования движителей. Крупнотоннажным судам и составам следует избегать расхождений и обгонов на этих участках.

Вопросы практического управления крупнотоннажными судами и составами в стесненных условиях плавания рассматриваются на двухчасовом практическом занятии № 5.1.1

Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 3462;