КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 17 страница

Как видим, фигура божественного царя на Древнем Востоке, оставаясь ключевой и выражая собой нечто наиболее существенное в древневосточной культуре, вместе с тем внутренне неоднородна и вариабельна. В одних культурах царь предельно сближен с миром богов или прямо является богом, в других — его божественность означает только большую причастность божественному миру по сравнению с подданными. Различаются древневосточные цари в аспекте космичности. Наиболее космичен, несомненно, тот же египетский фараон. Сакральное и космическое начала выражены в нем с возможной полнотой и завершенностью.

В этом отношении ему противостоит ассирийский царь. Нужно сказать, что его фигура на Древнем Востоке представляет собой скорее исключение, чем правило. И все-таки его появление знаменовало собой реализацию одной из возможностей, заложенных в древневосточной культуре как целом.

Глава 3

РАБ И РАБСТВО КАК ИЗМЕРЕНИЕ ДРЕВНЕВОСТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ

Рассмотрение фигуры божественного царя на Древнем Востоке до сих пор почти не касалось того уже отмечавшегося обстоятельства, что «короля (царя) играет свита». Ее же так или иначе составляло все без исключения население каждой древневосточной страны. Царь противопоставлялся своим подданным и вместе с тем был соотнесен с ними как их повелитель. Кем же они были по отношению к нему, если всерьез принять во внимание, что он был богом или существом, непосредственно связанным с миром божественного? Указать на то, что подданные были людьми, которыми правил бог, здесь недостаточно, так как нужно отдавать себе отчет в том, как реально соотносили себя Лоди со своими богами. Для первобытной общины характерным было представление о том, что боги находятся на небе, там их царство, а люди — на земле. Встреча людей и богов происходила в ритуале, на вершине же ритуального действия, в трапезе и других формах богообщения, происходили встреча и единение богов и людей. Люди выходили в смысловое пространство сакрального мира, преодолевая в себе низменно человеческое, профанное естество. Совсем иначе складывалась ситуация в древневосточных государствах. Здесь божество в лице царя непосредственно присутствует среди людей, его можно лицезреть, вступать с ним в контакт. Какого же рода общение возможно между царем-богом и людьми? Конечно же, совсем не то, какое осуществляется между одним и другим человеком.. Нечто подобное было бы кощунством и святотатством. Людям перед лицом божества подобает поклонение: молитва и жертвоприношение. Самое же главное — люди, оставаясь людьми, должны ощущать всю несущественность и ничтожество своей человеческой природы и оформлять это свое ощущение в соответствующих поступках. Ничтожество людей проистекает из несамодостаточности профанного мира, того, что истоки и движущие силы его существования в сакральном, божественном мире. Само по себе бытие профанно-человеческой реальности — пустота и мнимость. Оно наполняется и животворит лишь в обращенности к божествам. Теперь же животворит людей их царь-бог. Естественно, что подобающее отношение к нему любого без изъятия человека должно состоять в признании и манифестации своего ничтожества, всецелой зависимости от царя и возможности действовать, только будучи исполнителем его воли, телом, точнее, одним из органов тела царской души.

Человек, признающий свое полное ничтожество в качестве человека, — раб. До возникновения древневосточных государств и культур для первобытных людей рабами были чужие, представители других первобытных общин. Их относили к рабам ввиду причастности к хаосу. Себя же первобытные люди готовы были признать рабами только перед лицом богов. Только в «вертикальной» обращенности они с большей или меньшей полнотой ощущали свое ничтожество, но как люди среди людей они рабами не считались. Иначе говоря, в отталкивании от хаотического ощущения и в осознании своей космнчностн первобытные люди не могли не осознавать своей существенности и бытийственности, и в то же время эта бытийственность размывалась и уходила на задний план в обращенности людей на богов. С появлением древневосточных культур все изменилось. Человеческое стало синонимом рабского, потому что среди людей актуально присутствовал один «сверхчеловек» — божественный царь. Своим присутствием он непрерывно указывал всем остальным людям их настоящее место и роль. И люди это место и роль принимали как естественную и единственно возможную данность своего рабства. Причем они ощущали себя рабами тем в большей степени, чем полнее и завершеннее была выражена божественность их царя.

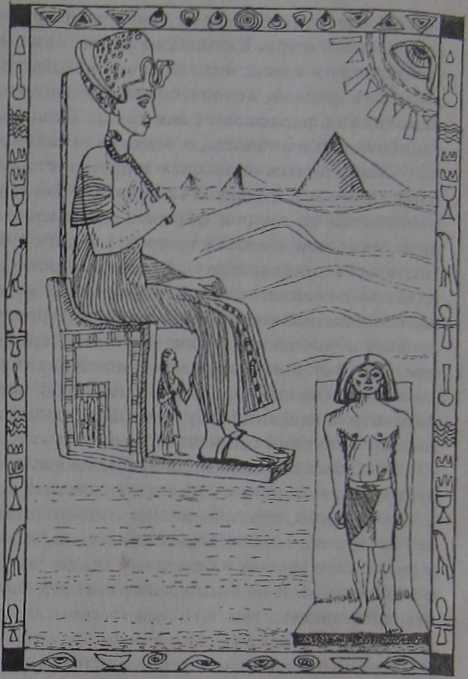

Поэтому, например, в Древнем Египте, где фараон осмыслялся как полнота присутствия божественности, все египтяне признавали свое рабство у фараона. Рабами считались и крестьяне, и ремесленники, и чиновники, и жрецы, и сановники, и царедворцы. Без всякого сомнения, между древнеегипетским сановником и каким-нибудь земледельцем, от зари до зари обрабатывающим поле своего хозяина, существовала дистанция огромного размера. Один из них был богат, располагал практически неограниченной властью над зависимыми от него людьми, проводил свою жизнь не столько в трудах, сколько в роскоши и развлечениях, тогда как удел другого был ежедневная изнурительная борьба за существование. И все-таки как сановник, так и земледелец оставались рабами фараона, хотя и поставленными в различное отношение к своему божественному царю: первый — в отношение относительной близости, второй — отдаленности. Но отдалял и приближал в соответствии с доминировавшими представлениями только сам фараон. В нем был источник тех благ, которыми он мог милостиво одаривать своих рабов или не одаривать. Сами они были здесь как бы ни при чем или почти ни при чем. Максиму^ достоинства, которое вправе был приписать себе раб, заключался в его преданности фараону, исполнительности и благодарности за царские милости.

Очень внятно и наглядно предстает Перед нами положение рабов, находящихся на противоположных концах социальной лестницы Древнего Египта в библейской «Книге Бытия», точнее, той ее части, где рассказывается об Иосифе. Иосиф, один из двенадцати сыновей Иакова, был продан завидовавшими ему братьями в Египет. И здесь он проходит в течение нескольких лет весь путь восхождения, который только мыслим для раба. Восхождение Иосифа не было прямым и последовательным. Начал он с самого низа, с предельной униженности и умаленности. Ведь что такое иудею, т.е. чужестранцу, быть проданным в рабство в Египет? Первоначально он не мог не быть рабом в квадрате — рабом в качестве чужого, иноплеменника среди рабов-египтян. Но «Господь простер к нему милость», и Иосиф становится домоуправителем египетского вельможи Потифара, по сути первым среди его рабов. Оклеветанный женой своего хозяина вчерашний домоуправитель попадает в царскую темницу. Чужеземец-иудей (а значит, для египтян уже раб) продается в рабство, да еще пребывает в царской темнице: большей оставленности фараоном, ничтожествования и рабства представить себе невозможно. И что же, через несколько лет Иосиф совершает стремительный взлет с самого дна пропасти рабства на самую вершину. Совершает, не только потому, что «был Господь с Иосифом», но и потому, что фараон сказал ему: «Ты будешь над домом моим и твоего слова держаться будет весь народ мой; только престолом я буду больше тебя».8

Такое вознесение Иосифа стало возможным не просто ввиду всемогущества фараона. Для этого не было никаких препятствий еще и потому, что для него как бы все люди уравнены и бесконечно умалены в своем ничтожестве. Приближенный к фараону раб все равно останется рабом, какой бы властью не наделил его божественный царь. В этом «только престолом буду больше тебя» все дело. Тот, кто остается на престоле, может передать своему рабу-управителю практически все дела, кроме одного — своего права сделать со своим приближенным рабом все, что он пожелает. Жизнь Иосифа сложилась благополучно. Он прожил свою долгую жизнь, так и оставшись самым близким к фараону лицом. Но в рассказе об Иосифе встречаются и менее удачливые сановники — виночерпий и хлебодар. Они «провинились перед господином своим «царем Египетским»9 и «прогневался фараон на двух царедворцев своих».10 В результате виночерпий и хлебодар очутились в той же темнице, что и Иосиф, т. е. на самом дне пропасти рабства. Но кем они были до этого своего несчастья? Едва ли не первыми сановниками государства. Ведь те, кто подают своему повелителю вино

8 Быт. 41; 40.

9 Там же. 40; 1.

10 Там же. 40; 2.

|

|

и хлеб, находятся с ним в наибольшей близости, а значит, на них в наибольшей степени проливается благодать милостей божественного царя. Однако это ничуть не помешало виночерпию и хлебодару быть низвергнутыми с самого верха в самый низ. Почему бы и нет, ведь у раба нет своего собственного места, оно определяется свыше фараоном, который даже не воздает должное за заслуги и провинности своих рабов. Скорее он их создает, ставит под вопрос или уничтожает. Совершенно не случайно, что из текста «Книги Бытия» мы так и не узнаем, в чем состояла провинность египетских сановников, почему в результате хлебодара повесили, а виночерпия фараон вернул на прежнее место. По большому счету это не так уж важно, гораздо важнее право божественного царя казнить и миловать. Если один сановник был казнен, а другой обласкан, значит так было нужно, в этом правда и благо правления фараона. Далее искать причин и следствий было бы бессмысленно.

и хлеб, находятся с ним в наибольшей близости, а значит, на них в наибольшей степени проливается благодать милостей божественного царя. Однако это ничуть не помешало виночерпию и хлебодару быть низвергнутыми с самого верха в самый низ. Почему бы и нет, ведь у раба нет своего собственного места, оно определяется свыше фараоном, который даже не воздает должное за заслуги и провинности своих рабов. Скорее он их создает, ставит под вопрос или уничтожает. Совершенно не случайно, что из текста «Книги Бытия» мы так и не узнаем, в чем состояла провинность египетских сановников, почему в результате хлебодара повесили, а виночерпия фараон вернул на прежнее место. По большому счету это не так уж важно, гораздо важнее право божественного царя казнить и миловать. Если один сановник был казнен, а другой обласкан, значит так было нужно, в этом правда и благо правления фараона. Далее искать причин и следствий было бы бессмысленно.

Тот факт, что перед лицом царя-бога все его подданные — рабы, что они не имеют своего собственного бытия, вовсе не означает их предельной угнетенности и подавленности. Непомерной тяжестью, несправедливостью и униженностью рабство является там, где в него попадают люди, знающие, что такое свобода, осмысляющие ее как естественное или хотя бы возможное состояние человека. Ничто подобное не было свойственно египтянам и другим народам Древнего Востока. Для них рабство соответствует человеческой природе. Человек и есть раб, поэтому все, к чему он может стремиться — это к тому, чтобы стать счастливым рабом, рабом с вознесенной головой, а не окончательно попранным и уничтоженным. Было бы совсем неуместно и несправедливо приписывать народам Древнего Востока какую-то исконную и непонятную приверженность к рабству и нежелание свободы. Представление о свободе и причастности к ней природы человека возникает относительно очень поздно, в культурах, отстоящих от периода возникновения первых древневосточных культур на многие столетия. Первобытность таких представлений не знала. Они не могли возникнуть до тех пор, пока у человека не возникло устойчивого индивидуального самоощущения, пока не ощутилась его «яйность». Коллективное «мы-бытие» первобытной общины, как это не покажется странным, от свободы отстояло еще дальше, чем рабство древневосточных народов. Во всяком случае, рабы на Востоке сделали такие шаги в сторону индивидуации, которые были невозможны для первобытных людей.

При всей своей приниженности и угнетенности, каждый раб прямо или опосредованно соотносил себя с фараоном или другим божественным царем. У него был опыт встречи с отъединенным, индивидуально выделенным существованием царя-бога. Какое-то представление о едином, не растворенном в безличной общности, пускай и не совсем собственном бытии у раба возникало. Но если единичен и единствен фараон, то и причастный ему в своем служении раб тоже единичен. Фараон, от лица которого возносились все молитвы

всем египетским богам, не давал рабам раствориться в дол иди ин дуальной неразличимости сакрального мира. Каждый из рабов, как именно вот этот раб, служил своему единственному фараону и в нем, его единичности обретал себя. Он был органом фараонова тела, душой же — сам фараон, но органом не бессознательно-рефлекторным, а сознающим себя орудием исполнения фараоновых замыслов. В служении-рабствовании раб одновременно и обретал свою индивидуальность и отдавал ее своему дарю, отождествляясь с ним.

Более явным сказанное станет при обращении к одному из древнеегипетских текстов, известному как «Рассказ Синухета». Его действие относится к эпохе Среднего Царства. Оно начинается со смерти фараона Аменемхета I (2006-1970 гг. до P. X.) и продолжается в правление его сына Сенусерта I (1970-1936 гг. до P. X.). Рассказ посвящен бегству и скитаниям придворного Синухета из Египта в период междуцарствия, когда неизвестно было, сядет ли на египетский престол благоволивший Синухету наследник, будущий фараон Сену- серт. Заканчивается повествование благополучным возвращением беглеца на родину и милостивым обращением с ним фараона. Казалось бы, в центре действия «Рассказа Синухета* сам Синухет и его приключения. Никаких других событий он не затрагивает, разве что косвенно. Однако посмотрим, как наш автор начинает свой рассказ: «Родовитый князь, управитель владений государя в землях бедуинов, действительный знакомый царя, любимый им, [его] спутник Синухет говорит:

—Я был спутником, сопутствовавшим своему господину, слугою царского гарема, у государыни, взысканной милостью, супруги царя Сенусерта ... Нефру достопочтенной*. 11

Очевидно, что прежде чем непосредственно перейти к действиям и событиям рассказа, его автор счел необходимым представиться читателю, познакомить себя с ним. И что же мы в результате узнаем о Синухете? О нем самом, его индивидуальных особенностях — ровным счетом ничего. И не этими особенностями озабочен египетский царедворец. Ему нужно одно — демонстрировать тем, кто будет читать его текст, что он, Синухет, значил для фараона, кем был для него, какими милостями тот его облагодетельствовал и т. д. Вроде бы наш вельможа стремится идентифицировать себя, однако его идентификация менее всего является самоидентификацией. Синухет соотносится со своим царем-богом и в этой соотнесенности обретает себя. Сам по себе в своей самообращенности он как будто вовсе не существует ни в своих, ни в чужих глазах. А это значит, что перед нами человек в своем человеческом естестве ничтожествующий, т. е. раб.

Тем не менее он решается на поступок редкий и рискованный, на трудное и опасное бегство из Египта. Далее Синухет проявит и выносливость, и сметливость, и силу, и отвагу, прежде чем создаст себе прочное положение за пределами родной страны. Но вот на пороге старости им овладевает тоска по родине и Синухет пытается осмыслить, почему он ее покинул. Оказывается, что это некий неизвестный «бог судивший бегство увлек меня».1В Сам Синухет здесь вовсе не при чем: «Что до этого бегства, совершенного смиренным слугою, — пишет он в обращении к фараону Сенусерту I, — то я не замыслил его, не было его в моем сердце, я не задумал его: я не знаю, что оторвало меня от моего местопребывания. Это было как сновидение».13

С нашей стороны было бы вполне резонно усомниться в полной искренности египетского вельможи. Вряд ли он действовал так уж бессознательно и безотчетно. Важнее, однако то, что аргументы Синухета были уместны, соответствовали этикету в обращении раба в отношении к своему божественному повелителю. Раб дает понять последнему, что с него нечего взять, никакой собственной волей и возможностями самому устраивать свою жизнь он не обладает. Если в рабе и есть что-то самому ему принадлежащее, так это преданность фараону,

11 Сказки и повести Древнего Египта. J1., 1979. С. 9. '* Там же. С. 23.

13 Там же.

|

не преданность даже, а естественная устремленность к нему как единственному источнику своего существования. Нечто подобное дает понять Сенусерту его царедворец в таких словах: «На родине ли я, здесь ли я — ведь ты властен сокрыть этот горизонт: восходит солнце по твоему желанию; воду в реках — ее пьют, когда ты [этого] пожелаешь; воздух в небе — его вдыхают, когда ты [это] повелишь».[33]

Синухет умаляется, кажется, до последнего предела. Послушаешь его — так он ничто или почти ничто, а фараон — это все или почти все. Да, конечно, подобного рода самоумаления и превознесения божественного царя требовал этикет, в нем формировалось ощущение и без того огромной дистанции между царем-богом и рабом. Но при всей самоумаленности в Синухете сохраняется одно драгоценное качество, которого не знала первобытность. Синухет ощущает себя и существует как вот этот конкретный индивид со своей биографией. Он в состоянии поведать нам от собственного лица о приключениях, выпавших на его долю. Это право ему дано и эта возможность у него есть, потому что тексту «Рассказа Синухета» предшествовали торжественные и запечатленные в камне повествования фараонов о своих деяниях. Они были величественны и божественны, исходили от бога и адресовались богам, а не только подданным — рабам. Однако возле царей-богов копошились рабы. Один из них жил в соотнесении с царем-богом Сенусертом и решился поведать потомкам о себе. Разумеется, не о себе Синухете как таковом, а о том, каким образом его, именно его жизнь была связана с жизнью Сенусерта I. Последняя наполняла первую своим смыслом, как-то санкционировала ее. Но все же Синухет прожил свою собственную, отличную от фараоновой, жизнь раба. Для раба служение божественному индивиду — фараону — в какой-то мере требует индивидуального самоопределения, выхода из предзаданности ритуальных действий с их устойчивыми и неизменными смыслами. Синухет и продемонстрировал возможность вне- ритуальных, а тем самым и индивидуализированных человеческих действий. Пока ими оказалось бегство раба от господина и возвращение к нему. В них раб обнаружил какие-то крупицы самобытия и самоопределения.

Разделение на божественного царя и всех остальных людей-рабов в каждой древневосточной стране было более или менее резким и последовательным. Здесь неизменно действовала одна и та же закономерность: там, где царь был ближе к богам, последовательнее отождествлялся с богами, там рабы в большей степени были рабами. Так, в Древнем Египте и Месопотамии, хотя и по-разному, божество непосредственно восседало на царском троне. Зато и рабство в этих странах наиболее акцентировано. Именно акцентировано, а не всеобъемлюще. Все-таки раб в чистоте и полноте своего рабства, так же как и царь в полноте своей божественности,

— это скорее ориентиры и смысловые пределы, чем вся реальность древнеегипетской или древнемесопотамской жизни. В какой-то степени божественность и рабство были масками, которые носили люди, каждый из которых в чем-то совпадал, а в чем-то и не совпадал с ними. Эти маски совпадают целиком с лицами египтян в их изобразительном искусстве.

Все рельефные, скульптурные и живописные изображения египтян легко делятся на две противоположные группы. В одной из них представлены образы фараонов. Они восседают на своих тронах в непроницаемом величии и замкнутости на свой божественный мир. По существу их нельзя рассматривать так же, как мы привыкли рассматривать античную, ренессансную или новоевропейскую скульптуру, т. е. как людей, находящихся в одном измерении с произведениями искусства. Перед изображениями фараонов, чтобы ощутить их своеобразие, пришлось бы пасть ниц, и только потом осторожно, в страхе ослепнуть, постигать сверхчеловеческое величие богов. Вторая группа древнеегипетских изображений представляет собой рабов. Они рабы не потому, что их сковали цепями, бичуют или заставляют выполнять непосильную работу. Их рабство дано в позе и осанке. Как правило, люди, относимые нами к рабам, изображены стоящими неподвижно с вытянутыми вдоль

туловища руками или делающими шаг навстречу зрителям. И в том и в другом случае взгляд фигуры не фиксирован, обращен в какую-то неопределенную даль. Они оставляют впечатление завороженности и сомнамбуличности, начинает казаться, что стоит прикоснуться к скульптуре, и она очнется, придет в себя, поза ее станет свободной и непринужденной. В том и дело, что перед нами рабы, они себе не принадлежат. Их источник жизыи вне их самих. Им они заворожены, к нему бессознательно устремлены взглядом или делают шаг навстречу. Самое поразительное, что ничего не меняется и в изображениях людей, занятых хозяйственными делами и даже развлечениями. И у них сохраняется направленность взгляда вовне, обращенность к чему-то, запредельному их повседневному существованию. Это рабы, проживающие свою жизнь для другого. Понятно, что этот другой — фараон, в свою очередь концентрирующий и конденсирующий в себе недостающую рабам полноту божественного бытия.

Любое древневосточное общество и государство, будучи имуществом, домом, страной своего божественного царя, так или иначе выстраивалось и организовывалось вокруг его священной особы. В частности, это порождало возникновение различных градаций и типов рабства. Раб-земледелец — это одно, раб-воин — другое, раб-жрец — третье и т. д. Рабство неизбежно образовывало иерархию по принципу приближенности к божественному царю. На ее вершине находились два рода рабов — сановники (царедворцы) и жрецы. Далее шли писцы (чиновники), или бюрократия. Своеобычность древневосточной культуры состояла в том, что здесь эти три сословия не просто тесно переплетались между собой, но и выполняли примерно сходные функции. И царедворцы, и жрецы, и писцы прежде всего служили царю-богу, а следовательно, их служба не могла не быть богослужением. Хлебодар и виночерпий подают хлеб и вино фараону — это священнодействие. Жрец возносит от лица фараона молитвы своему богу — это тоже священнодействие. Наконец, писец-чиновник, контролируя или распределяя ресурсы с полей и пастбищ фараона, также действует от его имени, т. е. осуществляет посредничество между божеством и людьми. Конечно, действия писца причастны к сакральному, а его рутинные хозяйственные заботы оказываются в перспективе также священнодействием и богослужением. В широком смысле, царедворцы, собственно жрецы й писцы были жрецами, посредствуя каждый на свой лад между царем - богом и людьми. В этом состояла их вознесенность над рабами по преимуществу, рабами и только. Таковыми же были крестьяне, ремесленники, частично воины. Если древневосточного божественного царя можно уподобить душе своей страны и своего народа, то крестьян, ремесленников, воинов — части его тела. Тогда царедворцы, жрецы, писцы будут нервной системой, передающей распоряжения от души к телу. Стать частичкой такой «нервной системы» было самой завидной и достойной участью раба. Исключая, правда, успешные попытки самому стать царем-богом.

А такие попытки на Древнем Востоке, в частности в целиком обожествлявшем своих царей Древнем Египте, предпринимались не так уж редко. Нам это трудно понять, как это возможно рабу, пускай и приближенному к царю, покуситься на царскую (она же божественная) власть. Тут или—или. Или древневосточные люди не слишком верили в божественность царей, или же были какими-то немыслимыми кощунами, святотатцами и богоборцами. На самом деле срабатывало при дворцовых переворотах, свергавших царей и династии, видимо, другое. Да, действительно, царь-бог в глазах Древнего Востока был особой священной и неприкосновенной. Покуситься на нее было ужасно и немыслимо. Но это когда царь- бог подлинный, а не мнимый и поддельный, не самозванец. Его «ненастоящесть» могла обнаружиться в случае каких-то неудачных войн, неурожаев, эпидемий, стихийных бедствий. Царь, поскольку он мирозиждитель и мироустроитель, просто обязан был с ними справляться. В этом состояла манифестация его божественности. Не справившийся со своей ролью царь мог быть свергнут как самозванец и шут. От этого сам принцип божественности царя не колебался ни в малейшей степени. Главное со стороны заговорщиков было решить-

|

с я испытать царя на божественность. Если его удавалось устрашить, становилось ясно, какой он на самом деле царь, если же нет — приходилось расплачиваться по самому большому счету. Но для многих рабов игра стоила свеч. Что ни говори, а раб, убивший царя, этим мог еще доказать и мнимость своего рабствования. Вдруг оказывалось, что он такой же ненастоящий раб, каким ненастоящим богом был свергнутый царь. Кто же он тогда? Ну, конечно же, подлинно общественный царь, до времени скрывавшийся в обычном рабе. Так что на Древнем Востоке у раба был, хоть и сомнительный, путь наверх, в сторону преодоления своего рабства. Впрочем, он не был единственным, самым надежным и оправданным.

Глава 4 ДУША ДРЕВНЕВОСТОЧНОГО ЧЕЛОВЕКА

Несмотря на то, что в древневосточной культуре началось преодоление монументальноцелостного «мы-бытия», свойственного первобытной общине, и древневосточный человек сделал на этом пути очень значимые шаги, ему было еще очень далеко до появления устойчивого' «я-бытия» и укорененного в самом себе индивидуального самоощущения. Никакой «яйности» у древнего египтянина, шумера или аккадца не было. Центрированность души самое собой, самотождественность как «я»в«я» и, соответственно, действия человека как исходящие из него самого — подобные представления оставались делом далекого будущего. Древневосточный человек по-прежнему говорил себе «ты» и ощущал свою прикрепленность к чему-то внешнему. Душа все еще отдавала себя миру, а не вбирала его в себя. Правда, говорил себе «ты» человек на Древнем Востоке несколько в ином смысле, чем в первобытности. Такими уж развернутыми данными, каким образом осуществлялось «ты-бытие» древневосточного человека, мы не располагаем. Но некоторые свидетельства, и в частности древнеегипетские, сохранились.

В соответствии с ними древний египтянин мыслил себе человеческую душу далеко от какого-то подобия единства, центрированности, сфокусированности. По его представлениям в человеке и с человеком жило несколько душ. Одна из них — «ка», другая — «ах», третья — «ба». «Ка», видимо, первоначально выражала жизненную силу, могущество, мощь богов и царей. Впоследствии «ка» приобретает черты некоего alter ego, второго «я» каждого человека. Между «ка», «ах» и «ба» трудно провести четкие разграничительные линии. Противоречивыми и расплывчатыми, несомненно, были не только тексты, но и сами представления древних египтян о трех человеческих душах. «Ах» (переводится как «блаженный, просветленный») выражала собой загробное воплощение человека, его небесную сущность. Опять-таки, вначале в «ах», по древнеегипетским верованиям, превращался после своей смерти фараон, впоследствии — каждый египтянин. Чем отличается «ба» от «ка», сказать трудно. Это тоже жизненная сила первоначально богов, фараонов, потом всех людей. Видимо, «ба» наиболее отделена от своего носителя, поскольку у богов она воплощалась в животных (в крокодила — у Себека, барана — у Осириса, кошку — у Бастета и т. д.). Во всяком случае душа у человека не одна, их несколько, а значит, и несколько жизненных центров. Как они между собой соотносятся, нам неизвестно. Но вряд ли между ними существуют устойчивая координация и субординация. Скорее всего древний египтянин мыслил себя попеременно соотнесенным с каждой из своих душ. Они, и, похоже, прежде всего «ка», были его собеседниками, «вечными спутниками».

С «ка» как душой советовались, к ней обращались с сетованиями и т. д. Подобные обращения не чужды и современному человеку. Любой из нас время от времени смотрит на себя со стороны, ставит под сомнение свои поступки, ищет в себе изъяны или достоинства

и т. п. Олнако наша внутренняя речь всегда остается именно нашей речью, исходящей от нашего «я*. Как правило, мы восклицаем по поводу себя нечто наподобие: «Что я наделал!» и гораздо реже: «Что ты наделал!». Наше обращение к себе на «ты» всегда условно. Оно связано с самоовнешнением, попыткой отделиться от себя. Это происходит в состоянии неприятия собственной личности и ее проявлений или, наоборот, служит проявлением крайнего самодовольства. Ничего комичнее и отвратительнее, чем обращение к себе глядящегося в зеркало Павла Ивановича Чичикова: «Мордашка ты эдакой», придумать невозможно. Отвращение наше связано с тем, в частности, что Павел Иванович настолько заигрался с собой, что буквально объяснился себе в любви и приязни. Подобное позволительно только в отношении к другому. Себя же отличать от себя же можно, только непрерывно восстанавливая свою самотождественность. Как раз эту самотождественность древний египтянин и не удерживал, а точнее, ее не достигал. Для него обращение к себе становилось обращением к собственной душе, которая от обращающегося отделялась, превращаясь в нечто близкое двойнику. Со своим двойником — «ка» — египтянин был на «ты», но и для двойника он был тоже «ты». Видимо, внутренняя речь египтянина была попеременным «тыканием» двух собеседников, в процессе которого осмыслялись жизненные ситуации. Самое сложное в этом случае понять, что отношение между человеком и его «ка» не было отношением «я» и «ты», а именно «ты» и «ты». Реплики каждого из них как бы никому не принадлежали, исходя из пустоты и невнятности. Человек ощущал себя и приходил к себе не в самообращенности, а в обращенности к своему двойнику «ка». Он узнавал себя под его «взглядом». Реплика, обращенная к «ка», и готовность услышать его ответ различали человека от его окружения. Теперь, в отличие от первобытных людей, он жил не под «диктовку» богов, им уже мыслили не боги, а он сам. Только это мышление требовало самораздвоенности и двойничества. В нем появилась несвойственная первобытной душе фиксированность. Душа фиксировала присутствие в себе и рядом с собой своего двойника «ка». Но и двойник фиксировал душу в качестве своего собеседника. Их непрерывный диалог был обменом репликами, а не чистым слушанием человеком богов, повторением и исполнением услышанного. В результате человека нельзя свести только к телу божественной души. Конечно, здесь еще не душа с душою говорит, нет взаимообращенности человеческой и божественной души, но нет и полной ра- створенности человечески-телесного в божественно-душевном. Между человеком и божеством появляется посредствующее звено — душа, которая и принадлежит и не принадлежит человеку, есть он сам и в то же время иное по отношению к нему.

Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 990;