Неолитическая революция

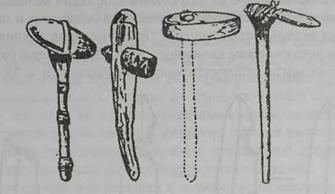

Неолитическая революция характеризуется внедрением новых способов обработки крупных каменных орудий (см. рис.) —шлифования, сверления и пиления.

Выделение шлифовки камня в особую технологическую операцию было связано с возросшей потребностью изделий из дерева. Применялось сухое и мокрое шлифование. По подсчетам С.А. Семенова, на изготовление шлифованного топора из твердых пород сланца затрачивалось 2,5-3 ч; на изготовление топора из нефрита при шлифовке рабочего края 10-15 ч и на шлифовку всего топора — 20-25 ч /10/. Блеск и высокая чистота поверхности достигались полированием.

Составные орудия (каменные молоты, топор и мотыга)

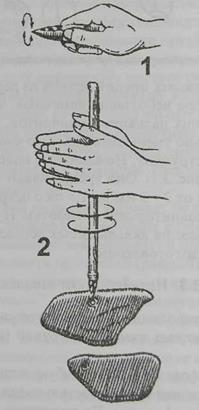

Рис. 3.3. Реконструкция способов сверления камня периода неолита (по С. А. Семенову): 1—одноручное сверление; 2— двуручное сверление (сверло на стержне)

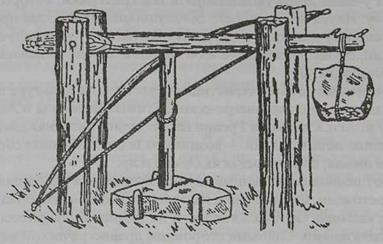

Для плотного соединения крупнокаменного топора или мотыги с деревянной рукоятью использовались цилиндрические отверстия, полученные сверлением. Оно осуществлялось одноручным, двуручным или лучковым способами. Последний обеспечил относительно высокую скорость движения сверла, значительное давление на предмет и, следовательно, уменьшил время на обработку (см. рисунки).

Рис. 3.4. Лучковый способ сверления

В период неолита пиление применяют при изготовлении рабочих инструментов и орудий из твердых пород камня. Для повышения эффективности этой операции человек стал использовать абразивные материалы: кварцевый песок, слоистый песчаник.

Классический период - цивилизация Древней Греции (VIII-VI вв. до н.э. - 338-324 гг. до н.э.)

Раннее техническое знание возникает в рамках древнегреческой культуры, а наиболее ярко проявляется в эпоху эллинизма.

Гомеровские тексты рисуют общество бронзового века. Медленное развитие техники на рубеже VIII и VII вв. до н.э. ускоряется. Отмечается прогресс в металлургии, ткачестве и гончарном мастерстве, особенно заметный в VII - VI вв. до н.э. Классический период - расцвет городов-полисов Древней Греции в V в.- первой половине IV в. до н.э. Он обусловлен, с одной стороны, развитием мореходства и торговли, колонизацией окраин Ойкумены, с другой стороны - динамичностью и определенной демократизацией общественно-политической жизни, формированием элементов состязательности, конкуренции в политике, культуре, спорте, экономике и иных сферах деятельности.

Совершенный в это время переход от рецептурно-описательного знания, индуктивных обобщений к логически обоснованным системам дедуктивного вывода, составивший необходимую предпосылку рождения науки, по мнению специалистов, имел глубокие корни в характере древнегреческой культуры. Необходимое в условиях демократии искусство убеждать оттачивало не только ораторское мастерство, но и логику (приемы доказательства и опровержения, построе-ния аргументации), способствовало развитию сложной системы понятий, расши-I рению лексикона и т.д.

VI в. до н.э. считается временем зарождения древнегреческой науки и составляет первый, ионийский период ее развития.

Первым ионийским философом, сведения о котором сохранились, был Фа-лес (примерно 625-547 гг. до н.э.) — основатель милетской школы, считающийся родоначальником античной философии. Город Милет, в котором родился Фалес, был крупным для того времени центром торговли и ремесел. Фалес полагал, что началом всего является вода, так как она главный источник жизни. Он пользовался известностью как философ, математик, инженер, политический деятель и купец. Ученому принадлежит открытие причины солнечных затмений, способа определения высоты сооружений по их тени, гениальные догадки о природе магнетизма, введение понятия "электрон".

Особое место в науке Древней Греции занимал Пифагор (582 - 500 гг. до н.э.) и созданная им школа. Пифагорейцы много сделали в области математики, геометрии, астрономии и физики. Их наиболее значительным достижением было введение понятия об иррациональности чисел, основанное на открытии факта, что отношение диагонали и стороны квадрата не может быть выражено целым числом или просто дробью. Пифагор и его последователи создали пифагорейскую идеалистическую школу, рассматривавшую числа как основу всего существующего.

Второй период развития древнегреческой науки называется афинским (V - IV вв. до н.э.)- Он связан с расцветом города-государства Афины. Именно в это время научные знания достигают наивысшего подъема.

Развитие древнегреческого материализма тесно связано с именем Демокрита (около 460-370 гг. до н.э.). Демокрит ввел понятие атомов - малых и далее неделимых частиц, из которых состоит Вселенная. Все существующее, по Демокриту, состоит из атомов и пустоты. Он считал природу вечно изменяющейся. Им были рассмотрены многие вопросы из области этики, психологии, математики, философии, физики, искусства, техники.

Большим влиянием пользовался в Древней Греции философ и оратор Сократ (470-399 гг. до н.э.). В своем учении Сократ подчеркивал необходимость четкого разделения причинного объяснения природных явлений и специального исследования самого процесса рационального рассуждения, посредством которого это объяснение получено, т. е. впервые сделал предметом философского познания само познание.

Одним из крупнейших философов Древней Греции был Платон (428-347 гг. до н.э.), ученик и последователь Сократа. Он родился в Афинах в знатной аристократической семье.

Платоном была создана в Афинах философская школа, названная академией, просуществовавшая около тысячи лет. Почти 40 лет Платон проводил занятия в академии с избранными группами учеников, рассказывая им о своем учении. Платон был первым выразителем классического объективного идеализма. Ученый обладал способностью красочно и убедительно излагать свои мысли. Это во многом содействовало его успеху. Платон занимался математикой, астрономией. От своих учеников требовал хорошего знания математики.

Платон, будучи философом-идеалистом, считал, что "истинным бытием" является мир вечных и неизменных идей, а предметы материального мира - это лишь тени, отражения идей. По утверждению Платона, чувственное восприятие может ввести только в мир теней истинно существующего, незыблемого вечного. Он разделил все существующее на мир идей и мир вещей, считая истинным мир идей. Мир вещей, согласно Платону, был представлен лишь как отражение истинного мира идей.

В становлении и развитии науки Платон занимал особое место и благодаря своей космогонической теории, которая считается классическим образцом античного понятия космоса. Согласно Платону, космос существовал не всегда, а появился в результате творческого акта. Он разделен на семь небесных кругов, соответствующих планетам и Солнцу, которые движутся вокруг шарообразной Земли. Ученик Платона Архит (428-348 гг. до н.э.) был первым, кто для построения и изучения механизмов применил геометрические чертежи и математически аппарат, но был осужден учителем за профанацию высокой науки.

Яркой личностью в науке является крупнейший древнегреческий философ-естествоиспытатель Аристотель (384-322 гг. до н.э.). С семнадцатилетнего возраста Аристотель находился в академии Платона, был его учеником. В 335 г. до н.э. ученый образовал свою школу - Ликей, получившую большую известность.

Аристотель был великим собирателем и систематизатором знаний, накопленных во времена античности. Его систематический обзор знаний просуществовал в Европе вплоть до эпохи Возрождения.

В сочинениях Аристотеля, дошедших до потомков через многие столетия, содержатся практически все известные в его эпоху сведения из различных областей знаний: математики, механики, физики, астрономии, биологии, медицины, логики, психологии, истории, экономики, философии. Его заслуги в науке и классификации знаний принесли ему всемирную славу.

В сочинении "Физика" Аристотель обсуждал проблемы философии природы, проблемы бытия, материи, движения, пространства и времени, небесных сфер и перводвигателя, который, по его мнению, должен был существовать, чтобы приводить их в движение. В трактате "О небе" он приходит к представлению о возникновении и уничтожении, включающему понятия о противоположных качествах горячего и холодного, влажного и сухого, которые при своем взаимодействии производят пары четырех элементов - огня, воздуха, земли и воды.

В "Метеорологике" рассматривается царство планет, комет и метеоров, дается, хотя и примитивная, теория образования цветов, зрения и объяснение радуги.

Наибольших успехов Аристотель достиг в биологии, определив жизнь как способность к самообеспечению, а также к независимому росту и распаду. Он разделил зоологию на три части: анатомию, общую физиологию и эмбриологию. Идеи ученого знаменовали существенный прогресс в общей эмбриологии. Аристотель создал свой метод классификации животных, который приближен к современному более, чем любой другой из существовавших прежде.

Аристотель был создателем формальной логики с ее аппаратом силлогизмов и доказательств, автором дедуктивного метода рассуждений.

С точки зрения современной науки меньших успехов Аристотель достиг в физике и астрономии. Он отвергал атомистическую доктрину. На основе своих представлений ученый утверждал, что в вакууме все тела должны падать с бесконечной скоростью, но такое вообразить невозможно, следовательно, вакуума не существует. Аристотель отрицал утверждение, что все вещества состоят из одной и той же конечной материи.

В своих сочинениях он утверждал, что все тела по своей природе делятся на легкие и тяжелые и что если бы этого не существовало, то большие массы воздуха или огня должны были быть тяжелее, чем малые массы земли и воды. Ошибка философов-естествоиспытателей, и в частности самого Аристотеля, заключалась в том, что они не имели представлений об удельном весе. Следуя Платону, Аристотель приписывал движению врожденное свойство, заставляющее все на Земле стремиться к своему естественному месту: дым поднимается вертикально вверх, камень падает вертикально вниз. Идея, что тела являются существенно тяжелыми или легкими, просуществовала вплоть до теории падения Галилея.

Аристотель придерживался геоцентрической модели мироздания, в которой Земля помещалась в центре Вселенной, хотя и принимал ее сферическую форму. Его авторитет в значительной степени обусловил неприятие гелиоцентрической системы, когда она была выдвинута Гипархом, вплоть до математического обоснования этой идеи Коперником.

В III в. до н.э. в Александрии одним из крупнейших ученых-математиков был Евклид. В своем труде "Начала" он привел в систему все математические знания того времени, обобщив результаты выдающихся математиков и астрономов античного мира. В "Началах", состоящих из пятнадцати книг, изложены основы античной математики и геометрии, способы определения площадей и объемов различных фигур и тел, начала теории чисел, приводятся основные определения и аксиомы, даются основы геометрической алгебры. Евклид разработан метод аксиом, который позволил ему создать геометрию, впоследствии названную его именем.

Эпоха эллинизма (338-324 г. до н.э. - 30 г. до н.э. хронологически, до Средневековья типологически)

С подчинением Древней Греции Македонии (338 - 324 гг. до н.э.), наступает следующая эпоха античности - эпоха эллинизма, продолжавшаяся до падения Александрии в 30 г. до н.э. хронологически, до Средневековья типологически. Образование в результате завоеваний А. Македонского широкого рынка товаров и услуг, единство языка на огромной территории, возможность и необходимость объединить и использовать недоступные ранее по масштабам материальные, финансовые и человеческие ресурсы для государственных, в т.ч. военных целей, доступность достижений одних - другим способствовали громадному культурному и материально-техническому скачку в истории человечества.

Особенно быстро эволюционирует архитектура (в первую очередь строительство храмов и водоводов), кораблестроение, прикладная астрономия, военная техника. Именно в этот период происходит переход от сырцово-деревянных к каменным храмам и жилищам. Возникают десятки новых профессий. Появление профессиональных войск потребовало строительства крепостных стен и башен - с одной стороны, создания таранов, баллист, катапульт и иной осадной техники - с другой стороны. Формируются первые технические теории рычага, центра тяжести, плеча сил, закладываются основы гидростатики и т.д.

Вместе с тем укрепление и широкое распространение рабства вызывает у свободных граждан презрение к рабам, физическому труду и, как следствие, к технической деятельности вообще. К концу периода становится заметным общее торможение развития техники за исключением ранее выделенных направлений.

Признанной вершиной эпохи эллинизма и всего I этапа вообще является александрийская школа, справившаяся с задачами, которые не решались ни на уровне непосредственного восприятия, ни привлечением энного числа рабов. Это, в первую очередь, задачи по статике, гидростатике, вычисление площадей и объемов геометрических фигур и тел.

Наиболее известным представителем этой школы является Архимед, поднявшийся на новый уровень абстракции и взглянувший на вещи как на функционирующие системы. Его трудам присущ унифицированный специализированный язык, включающий многие понятия, впервые введенные в оборот им самим. Он же основоположник экспериментального метода познания, подлинным мастером которого стал впоследствии Галилей, внедривший этот метод в повседневную практику. Архимед заложил основы баллистики и некоторых других областей военной науки.

Научные достижения Архимеда были тесно связаны с нуждами практики. Ему принадлежат многочисленные изобретения: устройство для подъема воды на более высокий уровень (архимедов винт); различные системы рычагов, блоков, полиспастов; военные метательные машины и т.д.

Последние успехи александрийской школы - игрушки и механизмы Ктеси-бия и его ученика Герона Александрийского, а также Паппа Александрийского. Благодаря трудам первых двух возникла пневматика как отрасль технической деятельности, ими же заложены основы приборостроения. Папп известен не только как талантливый исследователь и изобретатель, но и как систематизатор науки, впервые введший в обиход ее деление на фундаментальную и прикладную. С захватом Александрии римлянами наступает длительный застой в развитии техники.

Все научное основание технической деятельности римляне заимствовали у греков и других покоренных народов. В Римской империи процветал практицизм, в технических новшествах особой нужды не ощущалось, так много было дешевых рабов. Это не означает, что технических достижений не было - достаточно вспомнить акведуки и систему римских водоводов в целом, знаменитые мощеные дороги, высокое качество стали, современный тип жилища, храмы, термы. То были прекрасные технические решения, представляющие собой, однако, шлифовку достигнутого уже ранее другими.

Наиболее энциклопедическое и известное техническое сочинение того времени военного инженера Марка Витрувия - практическое руководство для инженеров всего Средневековья - носило сугубо прикладной и рецептурно-описательный характер. Предметно-практическая деятельность людей не выдвигала в этот период задач, требовавших научно-технического подхода для их решения.

Среди ученых римского периода обычно выделяют Клавдия Птолемея (90-168 гг. н.э.), древнегреческого ученого, большую часть жизни прожившего в Александрии, и являвшегося, по сути дела, поздним отголоском одноименной знаменитой научной школы. Он занимался астрономией, географией, математикой. В своем главном труде "Математическая система", получившем впоследствии широкую известность в обратном переводе с арабского под именем "Альмагест", он, развивая подход Гипарха (II в. до н.э.), впервые предложил стройную математическую модель, описывающую движение планет, поместив в центр всей системы Землю. Эта геоцентрическая система Вселенной просуществовала в астрономии более тысячелетия.

С падением Рима центр античной культуры перемещается в Византию, а со времени правления императора Юстиниана (527-565) - в Персию (существовала до 1453 г.) и далее на восток. Ничего кардинально нового в это время открыто не было, но обеспечивалась преемственность и связь. Так, основы научно-технических знаний на Русь попали именно из Византии. После закрытия под давлением христиан научных школ (например, афинского Ликея), высылки или бегства (преимущественно на восток) по той же причине ученых застой сменяется регрессом, откатом в техническом развитии человечества.

Эпоха раннего Средневековья в Европе и смещение центра научного и технического развития на Восток (V-VII вв. - XIV-XVI вв.)

Сменившая эпоху античности эпоха раннего Средневековья характеризуется постепенным формированием феодальных отношений. Феодализм с его натуральным хозяйством, отсутствием развитого рынка (вначале его раздробленностью), а также абсолютизмом не способствовал прогрессу в развитии техники. Подлинное возрождение научно-технической деятельности начинается с Индии, где еще долго правят греко-македонские династии, а затем начинается медленное смещение культурного центра сначала в Месопотамию (при Аббасидах становится центром халифата), а затем далее на запад.

Среди крупнейших ученых Индии - Ариабхата I (~500-560), Брахмагупта и Бхагскара I (~580-630). Все они прославились арифметико-алгебраическими трактатами, а последний еще и астрономическими исследованиями. Ввели понятие отрицательного корня, использование нуля в постоянную практику, освоили иррациональные числа. Кроме того, оказывается, десятичная система счета на самом деле индийская (свидетельство - найденная в Индии стела от 595 г.). Постепенно складываются два длительно действовавших научных центра - в Уджайне и в Майсоре.

В период расцвета арабских государств (с VIII век н. э.) наука получила новое развитие. Халифы Аббасиды, начиная с аль-Мансура, правившего в 754-775 гг., покровительствовали ученым. Так аль-Мамун (813-883) организовал Дом мудрости с библиотекой и обсерваторией. Можно отметить следующие выдающиеся достижения арабских ученых. Сочинение аль-Хорезми (IX век) по правилам арифметики в позиционной системе счисления, от названия которого появились два термина "алгебра" и "алгоритм". аль-Хорезми является родоначальником систематически изложенной алгебры. Он также составил астрономические таблицы, точность которых близка к полученной Тихо Брагхе.

Трактат по тригонометрическим функциям Аль-Баттани (IX век).

Омар Хайям при турках-сельджуках в 1079 г. проводит реформу календаря, дававшего ошибку в 1/3 дняза 1000 лет. Физик Алхазен из Египта (965-1030) выпускает первый систематический трактат "Оптика". Вычисление числа "пи" с 17 десятичными знаками (ок. 1427) аль Каши, сотрудником Улугбека. Захваченная арабами Испания послужила одним из основных мостов передачи знаний от Востока постепенно прогрессирующей в Х-ХП вв. Европе.

В 1412 году издается 14-томная энциклопедия, содержащая обзор всех научных сведений - "Шауба аль-Аша". Составитель ее Шехаб аль Кашканди.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что считают верхней границей I этапа истории науки и техники?

2. Что является предпосылкой возникновения научных знаний человека?

3. Периодизация I этапа, временные рамки и названия отдельных периодов.

4. Характер предметно-практической деятельности людей в начале I этапа.

5. Когда и где возникает раннее техническое знание?

6. Материальная основа I этапа развития науки и техники.

7. Характерные особенности и периоды развития древнегреческой науки.

8. Укажите наиболее яркие личности в древнегреческий науке и технике и их вклад в мировую сокровищницу знаний и умений.

9. Кто первым применил геометрические чертежи и математический аппарат для построения и изучения механизмов?

10. Когда был совершён переход от рецептурно-описательного знания, индуктивных обобщений к логически обоснованным системам дедуктивного вывода?

11. Kто первым посмотрел на вещи как на функционирующие системы?

12. Какая школа является признанной вершиной эпохи эллинизма и всего 1 этапа вообще, какие еще научные школы I этапа вы знаете?

13. Крупнейшие ученые и научные центры Индии времен античности, их достижения.

14. Когда и куда перемещается центр античной культуры в начале последнего периода I этапа?

Этап II – зарождение технических наук наук (формирование научно-технических знаний на стыке естествознания и предметно-практической деятельности людей при примате последней)

Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 1061;