КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИАГНОСТИКА. Клиника определяется главным образом признаками кровотечения и острой ишемии: наружное кровотечение

Клиника определяется главным образом признаками кровотечения и острой ишемии: наружное кровотечение, общие признаки значительной кровопотери; наличие обширной напряжениой или пульсирующей гематомы; отсутствие или ослабление пульса на периферических артериях; изменения цвета, похолодание ди-стальных отделов конечности; чувствительные и двигательные расстройства.

Диагностика повреждений магистральных сосудов не всегда проста. Это объясняется многообразием клинических симптомов, частым сочетанием повреждений мышц, сосудов, костей, нервов и наличием сочетанной травмы другой локализации. Признаки сочетанных травм, например черепно-мозговой, груди, живота, могут превалировать в клинической кар7 тине. Трудности диагностики объясняются, с одной стороны, объективными причинами, с другой — отсутствием соответствующей настороженности в мирное время у врачей скорой помощи и хирургов общего профиля, а иногда незнание, недооценка признаков повреждения сосудов.

Особенно часто наблюдаются ошибки диагностики повреждений сосудов при закрытых тупых травмах, которые в условиях мирного времени составляют значительный удельный вес — от 30 до 50% от общего числа пострадавших с повреждениями сосудов конечностей (Б. Д. Комаров, В. Л. Леменев, 1975; А. А. Шалимов с соавт., 1975, и др.). В районах с высоким развитием тяжелой промышленности и средств транспорта частота этих травм в последние годы возрастает.

Обычно наблюдается кровоизлияние в области травмы, отек конечности; пульсация периферических артерий ослаблена или отсутствует, конечность бледная или слабо циано-тичная. В случаях повреждения вен или мышечных массивов развивается резко выраженный отек конечности, в связи с чем трудно отличить артериальные повреждения от венозных. Острый ишемический синдром может быстро прогрессировать вплоть до гангрены конечности. В практическом отношении также важно, что тромбоз быстро распространяется с магистральных артерий на боковые мышечные ветви, а также на вены поврежденной конечности; тяжесть ишемии усугубляется спазмом коллатеральных сосудов.

Травма сосудов при переломах костей и повреждениях суставов встречается чаще, чем принято думать. По механизму и характеру происхождения эти повреждения сосудов обычно относятся к закрытым. Изменения в сосудах, наступающие от воздействия смещающихся костных отломков или травмирующей силы, обычно не сопровождаются образованием раневого канала и наружным кровотечением, а повреждения самой стенки сосуда чаще всего возникают во внутренних оболочках и в просвете его при сохранении целости адвен-тиции (Н. С. Костин, 1969). Нередко повреждение артерии при первом обследовании пострадавшего остается незамеченным, что в последующем может явиться причиной гангрены конечности и даже смерти или тяжелых последствий ишемии в виде ише-мической контрактуры Фолькмана. Своеобразие клинических проявлений закрытых костно-сосудистых повреждений заключается в частом отсутствии типичных для повреждения сосудов признаков и превалировании в клинической картине симптомов повреждения костно-суставного аппарата. Несовершенство диагностики при острых костно-сосудистых повреждениях конечности подтверждает порочную лечебно-диагностическую тактику выжидания, получившую в литературе образное название «поза выжидательного размышления» (Rose с соавт., цит. по Н. С. Костину, 1969).

Для своевременной диагностики повреждений сосудов, сочетающихся с переломами костей, важна определенная настороженность врача и целенаправленное обследование пострадавшего с целью выявления и оценки симптомов травмы сосудов. Локализация переломов и характер смеще-

ния отломков позволяют своевременно заподозрить повреждение сосудов.

В диагностически трудных ситуациях необходимо использовать ан-гиографическое исследование, которое является достоверным методом диагностики ранения артерии и его локализации. Наибольшее значение имеет контрастное исследование сосудов при тупых повреждениях, сочетании переломов трубчатых костей с повреждениями сосудов и при боковых ранениях артерий (Г. Н. Захарова с соавт., 1975).

Возражения против артериогра-фии при повреждении сосудов обычно основаны на том, что исследование может увеличить повреждение, углубить шок, привести к дополнительному повреждению и задержке срочного лечения. Эти факторы следует учитывать, однако они не могут быть основанием для отказа от применения исследования в сомнительных для диагностики случаях. При рентгено-контрастном исследовании не всегда выявляется повреждение артерии, например при тромбировании пристеночного ранения сосуда (немая гематома) и даже в случае пульсирующей гематомы при незначительном по величине повреждении стенки артерии.

Если ангиографическое исследование не может быть выполнено или диагноз после его проведения остается сомнительным, следует произвести ревизию сосуда. Тактика должна быть активной и экстренной, поскольку ранения магистральной артерии, даже без резкого болевого синдрома и признаков выраженной ишемии, приводят к внезапному развитию осложнений, потере функции конечности и даже смерти больного. Артериогра-фия может быть выполнена при необходимости во время операции.

Чаще наблюдаются повреждения артерий конечностей — бедренной, плечевой, артерий предплечья, подколенной, подвздошных; реже встречаются ранения сосудов шеи. Редкими, но самыми тяжелыми являются повреждения аорты, нижней полой вены и их висцеральных ветвей. Ранения магистральных абдоминальных сосудов наблюдаются главным образом во время операций на органах брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза. Эти тяжелые осложнения возникают, как правило, внезапно во время операций, выполняемых общими хирургами, онкологами, гинекологами, урологами, то есть специалистами, обычно не владеющими техникой ангиохирургии. Неподготовленность к подобным осложнениям, попытки выйти из сложного положения собственными силами без соответствующего оснащения и технических навыков приводят нередко к драматическим последствиям.

Следует отметить, что в литературе крайне недостаточно освещены вопросы диагностики и хирургической тактики при лечении повреждений сосудов брюшной полости, забрюшинного пространства и грудной аорты.

При колотых ножевых, огнестрельных ранениях брюшной аорты и ее ветвей кровотечение происходит в брюшную полость, и пострадавшие умирают на месте происшествия. Описаны наблюдения выживания пациентов с колотыми ранами и применения операций у пострадавших (Gryska, 1962; Buscaglia с соавт., 1969, и др.). Stanford с соавторами (1967) описал наблюдение пулевого ранения аорты с миграцией пули, вызвавшей периферическую эмболию сосудов.

Вероятно, чаще, чем принято считать, наблюдаются повреждения почечных артерий при закрытой тупой травме. Определяется гематурия или нефункционирующая почка при экстренной пиелографии. В сомнительных случаях показано срочное ангио-графическое исследование. Печеночная артерия может быть повреждена во время холецистэктомии. Иногда наблюдается спонтанный разрыв селезеночной артерии в поздние сроки беременности.

Ранения грудной аорты обычно приводят к быстрой смерти пострадавшего на месте происшествия. Однако при некоторых видах повреждений больных успевают доставить в клинику и прооперировать.

Нисходящий отдел грудной аорты более, чем другие ее отделы, подвергнут закрытой и открытой травме. Тесное прилегание нисходящей аорты к позвоночнику, париетальной плевре и органам средостения в ряде случаев предохраняет от смертельного кровотечения и способствует образованию на этом участке аневризмы.

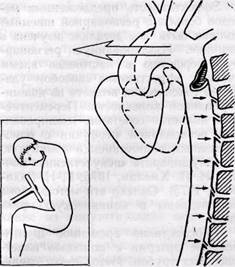

Закрытые повреждения нисходящего отдела аорты возникают обычно при автомобильных или авиационных катастрофах, при ударе грудью об руль или штурвал или при падении с большой высоты. Около 20% пострадавших доставляют в клинику (Sto-пеу с соавт., 1964). Разрыв аорты происходит в типичном месте — по задней стенке, сразу же ниже отхожде-ния левой подключичной артерии в точке максимального стресса (рис. 163). Механизм разрыва аорты: в этой точке происходит максимальное растяжение ее стенки под влиянием относительно подвижной дуги аорты и крупных сосудов, увлекаемых силой инерции вперед в связи с действием силы тяжести сердца при сопротивлении прочно фиксированной к задней стенке груди нисходящей аорты (Stoney с соавт., 1964, и др.).

Вначале состояние пострадавшего может быть удовлетворительным. Однако в любой момент гематома или ложная аневризма может увеличиться, и в результате разрыва ее стенки наступает внезапная смерть. Нередко у больных прослушивают систолический шум, а также определяют более высокое артериальное давление на верхних конечностях, чем на нижних. Диагноз может быть поставлен на основании данных рентгенологического исследования органов грудной клетки — расширение тени средостения, затемнение в верхней части левой половины грудной клетки.

При колотых ножевых ранениях нисходящей, а иногда восходящей грудной аорты также может быть спон-

Рис. 163. Механизм разрыва нисходящего

отдела грудной аорты при автомобильных,

авиационных катастрофах

тайное временное прекращение кровотечения в результате тесного прилегания аорты к органам средостения, позвоночнику, грудине и сдавления образовавшейся гематомы. Экстренная операция является единственным шансом спасения этих больных.

Описаны также повреждения безымянной артерии после трахеостомии (Silen, Spicker, 1965, и др.).

Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 739;