Метод преломленных (головных) волн

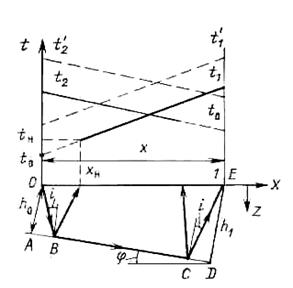

Прямые кинематические задачи метода преломленных волн. Рассмотрим од- нородный слой с наклонной плоской подошвой, лежащий на однородном полупро- странстве. Свободную поверхность слоя совместим с плоскостью OXY декартовой сис- темы координат, направив ось Z вниз. Разместим точечный источник в начале коорди- нат и ось ОХ направим вкрест простирания подошвы слоя (рис. 1.25). Обозначим ско- рость продольных волн в слое и упругом полупространстве v1 и v2 соответственно. Как следует из рис. 1.25, эхоглубины под пунктом возбуждения h0 и приема h1 связаны ме-

жду собой соотношением h1=h0+x ·sin φ, где φ — угол наклона подошвы слоя. Время прихода головной волны в точку Р, очевидно,

t(x) = (OB+AC)/ v1+ (AD-АВ-CD)/ v2,

но OB = h0 /cos i; AC=h0 /cos i; AD =x· cos φ; AB= h0·tgi; CD= h1·tgi.

С учетом этого для t(x) получаем

t( x ) =2h0 +xsinj+xcosj-2h0 ×tg i -x×tg i ×sinj=

t( x ) =2h0 +xsinj+xcosj-2h0 ×tg i -x×tg i ×sinj=

v1 cosi v2

=2h0 ×cos i +x×sin(i +j)

=2h0 ×cos i +x×sin(i +j)

(1.40)

v1 v1

Если преломляющая граница падает в противоположном направлении (от пункта приема к источнику), то h1=h0 - x·sin φ и

t(x) =2h0 cosi +x ×sin(i -j)

t(x) =2h0 cosi +x ×sin(i -j)

(1.41)

v1 v1

Формулы (1.40) и (1.41) можно объединить:

| |

x sin(i ±j)

(1.42)

v1 v1

где знак «плюс» берут при падении границы в сторону приемника, а знак «ми- нус»—в сторону источника; t(x, h0) означает, что эхоглубина под пунктом возбуждения h0. Таким образом, годограф преломленной волны для наклонной плоской границы в прямоугольных координатах (х, t) — это полупрямая, выходящая из точки с координа- тами (xн, tн), под углом θ к оси ОХ (см. рис.1.25). Угол θ определяется из соотношения

tgq=dt(x) =sin(i ±j)

tgq=dt(x) =sin(i ±j)

|

Рис. 1.25 Схема решения прямой кине- матической задачи метода преломленных волн.

t1 — прямой годограф;

t2 — встречный годограф;

|

tпр — годограф прямой волны;

tпов — годограф поверхностной волны;

t1’, t2’ — нагоняющие годографы

tгол

— годограф головной волны;

tотр —годограф отраженной волны.

Величину ( dt ( x) )-1

Величину ( dt ( x) )-1

dx

называют кажущейся скоростью:

v* = v1 × sin( i ± j )

С учетом того, что sin i=v1/v2, получаем

С учетом того, что sin i=v1/v2, получаем

v* = v

sin i

2 sin(i ±j)

(1.43)

Как видно из выражения (1.43), кажущаяся скорость может быть больше или меньше скорости в нижней среде:

|

sin i

2 sin(i +j)

< v2 ,

|

| |

2 sin (i - j )

При φ=0 v*+=v*-=v2, при φ=i v*-=∞ и при φ>i v*-<0.

Значения xн и tн легко определить из условия ВС=0 (см. рис.1.25):

x·cos φ = 2h0·tg i - x·tg i ·sin φ = ВС = 0. Решая это уравнение, находим

xн = 2h0 ×

t 2h0

sini

cos (i ±j),

cos (i ±j),

cos j

= × .

= × .

| |

(1.44)

При φ=0 имеем xн=2h0·tg i; tн = 2ho/v1·cos i. При продолжении годографа пре-

ломленной волны до пересечения его с осью t на этой оси отсекается отрезок:

to= (2h0/v1)·cos i.

Если вместо слоя рассматривать толщу наклонных пластов, то, используя понятие эффективной скорости для годографа волны, преломленной на подошве этой толщи, получаем

t( x ) =

t( x ) =

2 H эф

vэф

× cos i +

x×sin(i ±j)

,

vэф

vэф

sin i =

vэф . v2

vэф . v2

(1.45)

В начальной точке годографа преломленной волны лучи отраженной под крити- ческим углом волны и первый луч головной волны совпадают между собой. Соотноше- ние между годографами отраженной и преломленной волн для одной и той же границы приведено на рис.1.26.

Как следует из формулы (1.44), наблюдение преломленных волн возможно лишь при определенном удалении приемников от пункта возбуждения, а именно, при x>2h0·tg i. Это принципиально отличает методику проведения сейсморазведки по ме- тоду преломленных волн от методики для метода отраженных волн. Шаг между прием- никами в МПВ выбирают из условия Δx<v*Tвид /2, где Твид—видимый период регист- рируемых импульсов. Величина Δx изменяется от 2—3 м при детальных исследованиях верхней части разреза до 100 м и более при изучении больших глубин. Поскольку пре- ломленные волны всегда отличаются более низкочастотным спектром, чем отражен- ные, т. е. имеют большую длительность регистрируемых импульсов, в методе прелом- ленных волн часто используют специальные низкочастотные сейсмоприемники. Длину приемной расстановки выбирают такой, чтобы надежно установить форму годографа преломленных волн. В зависимости от решаемых задач она может изменяться от десят- ков метров до 3—6 км.

При проведении работ по методу преломленных волн используют системы на- блюдений, обеспечивающие надежное распознавание волн и их прослеживание по всей исследуемой площади, что достигается при наблюдениях по системе встречных или нагоняющих годографов. При получении встречных годографов в каждой позиции при- емной расстановки возбуждение проводят с правого и левого флангов, и затем всю из- мерительную установку перемещают по профилю с некоторым шагом. При получении нагоняющих годографов возбуждение проводят только с одного фланга, после чего из- мерительную установку также перемещают вдоль профиля (см. рис.1.25).

Замечательной особенностью метода преломленных волн является возможность при залегании слоистой толщи на полупространстве или однородном слое большой мощности преломленную от подошвы этой толщи волну наблюдать на таком расстоя- нии от источника, при котором она приходит к поверхности раньше всех других волн (метод первых вступлений). Это свойство преломленных волн широко используют при решении инженерно-геологических и гидрогеологических задач, когда, например, не- обходимо найти положение границы, разделяющей рыхлые и консолидированные от- ложения или сухие и водонасыщенные.

Дата добавления: 2015-06-27; просмотров: 2161;