Опухоли позвоночника

Наиболее часто встречаются метастатические и другие злокачественные опухоли, чаще других — плазмоцитома (множественные миеломы, болезнь Калера-Рустицкого). Из первичных же на первом месте стоят гемангиомы. Эта сосудистая доброкачественная опухоль исходит обычно из красного костного мозга позвонка, чаще поясничного или нижнегрудного. Развиваются сообщающиеся с костными капиллярами кровяные пазухи. Костные элементы, теснимые ими, подвергаются остеокластическому рассасыванию. Реактивные костные балки («штакетины») особенно толсты близ краев и составляют контраст остеопоротичному фону. Встречаются кольцевидные просветления, окаймленные костной тканью. Процесс часто переходит и на дужки, которые, подобно телам позвонков, тоже баллонообразно утолщаются. Эти деформации, а также патологические переломы приводят к компрессии корешков или спинного мозга, что чаще происходит у пожилых. Поражение нервных элементов возможно и вследствие кровоизлияния в экстраду-ральное пространство при микротравмах.

A.Roco et al. (1990) рассматривают 5 механизмов поражения спинного мозга и корешков при гемангиоме: 1) дислокация позвонка; 2) деформация и сужение канала; 3) прорастание опухоли в эпидуральное пространство; 4) переломы позвонка; 5) формирование эпидуральных гематом. Следует учитывать и 6-й механизм — рефлекторно-сосудистый. В молодом возрасте гемангиома позвонка — редкая патоло-гоанатомическая или спондилографическая находка, клинически бессимптомная.

1 Характер вертеброгенного процесса в единичных случаях «удаления грыжи диска» у детей (впервые у ребенка 12 л. — Wahren К, 1946) требует специального анализа.

Ортопедическая неврология. Этиология, патогенез, диагностика, лечение

|

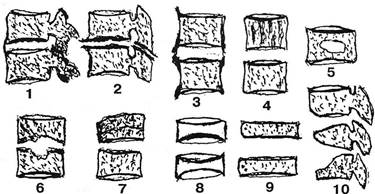

Рис. 9.4. Поражение ГТДС (схема): 1 — болезнь Бехтерева; 2 — остеохондроз; 3 — спондилоз; 4 — гемангиома; 5 — остеома; 6 — туберкулезный спондилит; 7 — компрессионный перелом; 8 — гормональная спондилопатия; 9 — платиспондилия; 10 — брадиспондилия при спондилоэпифизарной дисплазии.

Описываются также остеокластомы или гигантоклеточ-ная опухоль (так называемая коричневая или бурая кость) — остеолитическая опухоль. По данным А.В.Русанова (1959), это не гиганто-, а мелкоклеточная опухоль — остеобласто-кластома. На рентгенограмме бывает ячеистой или литиче-ской. Кортикальный слой вздутого отдела источен или прерван. Нарастание литических изменений наблюдается в периоды беременности, после родов, после патологического перелома.

Описываются также остеокластомы или гигантоклеточ-ная опухоль (так называемая коричневая или бурая кость) — остеолитическая опухоль. По данным А.В.Русанова (1959), это не гиганто-, а мелкоклеточная опухоль — остеобласто-кластома. На рентгенограмме бывает ячеистой или литиче-ской. Кортикальный слой вздутого отдела источен или прерван. Нарастание литических изменений наблюдается в периоды беременности, после родов, после патологического перелома.

Другие первичные опухоли позвонков встречаются редко. Таковы, в частности, хондромы, которые, по данным U.Thoen (1977), в 50% сопровождаются неврологической симптоматикой. Они локализуются в области отростков позвонков. На прозрачном хрящевом фоне опухоли с ее гладкими контурами (и грубопузырчатостью) выделяются известковые крапинки. Часто осложняется патологическим переломом.

Иногда (только в позвоночнике) образуются хордомы, развивающиеся из остатков хорды в ее краниальных (35% этих опухолей), вертебральных (10%) и каузальных, т.е. крестцово-копчиковых (55%) отделах. В своем развитии они узурируют кость и представляются в виде дефектов, не наблюдаемых ни при каких других процессах. В крестце и копчике занимают срединное положение. Прощупываются при ректальном пальцевом исследовании и проявляются неврологическим синдромом крестцовой елочки Эмдина.

9.2.8. Некоторые общие критерии

дифференциации вертебральных заболеваний

Дифференциально-диагностическое значение имеет определение позвоночной миофиксации. Мышечная фиксация при опухоли позвонка не обеспечивает защиту нервных и других структур. Фиксация эволюционирует от локальной до распространенной (в отличие от противоположной динамики при остеохондрозе). На поздних стадиях наступает локальная органическая дисфиксация вследствие лизиса и патологического перелома позвонка. Боли резко выражены, вплоть до невыносимых. В отличие от таковых при остеохондрозе, они часто усиливаются в покое, особенно ночью. Спинальные и радикулярные синдромы преобладают над рефлекторными и адаптивными. Отличия проявляются и в том, что лечебные мероприятия безуспешны, а физичес-

кие процедуры ведут к ускоренному прогрессированию процесса.

И при гормональной спондилопатии болевые феномены преобладают над фиксационными. Это обусловлено локализацией медленно развивающегося процесса не в подвижных частях кинематической цепи (диск, сустав), а в самой костной ткани. Для дифференциальной диагностики имеет значение пожилой возраст больного (или наличие гормональных нарушений в молодом возрасте). При болезни Бехтерева вертебральная органическая фиксация может наступать без предыдущей выраженности миофиксации. Мио-фиксация оказывается, наконец, некомпенсирующей при медленно формирующихся структуральных кифосколиозах и других видах ортопедической патологии позвоночника, тазобедренных суставов и близлежащих биокинетических звеньев: имеет место диссоциация между деформацией (в частности, некомпенсированной вертебральной фиксацией) и отсутствием предшествующих болей.

Т.к. при всех дискогенных и недискогенных заболеваниях поражены костные ткани позвоночника, решающее значение в дифференциальном диагнозе часто имеет обычная спондилография с ее типичными картинами поражения. Так, например, при гемангиоме имеется упомянутое патогномоничное поражение позвонка (притом всех его частей и без перехода на соседние позвонки) с характерным сочетанием разрежения, на фоне которого — толстые трабекулы.

Почти исчерпывающей для диагноза бывает спондило-графическая картина при посттравматической патологии, метастазах и других заболеваниях (рис. 9.4). И все же дифференциальный диагноз представляет иногда трудности (РейнбергС.А., 1963;ДубенкоЕ.Г., 1965; ГерманД.Г. 1967;Алтухова А.И., Смирнов Ю.Д., 1971; Сваровская В.И., Окладников Г.И., 1973 и др.). Поэтому и в данной ситуации учет одной лишь спондилографической, КГ или MP-картины недостаточен, требуется ее сопоставление со всем комплексом клинических данных, включая течение и механизм компенсации.

Решение диагностических задач должно основываться не на заучивании определенных дифференциально-диагностических схем и таблиц, а на изучении принципов диагностики, в частности, диагностики клинически актуального и клинически неактуального остеохондроза или другого поражения позвоночника.

Глава IX. Диагноз

-

Дата добавления: 2015-04-07; просмотров: 1583;