ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ И УЗЛЫ 4 страница

С введением более мощных локомотивов (ФД, СО) увеличились составы поездов. Длина путей в 640 м оказалась недостаточной, и она удлиняется вначале до 720 м, а затем на грузонапряженных линиях до 850 м.

В 1934 г. на станции Красный Лиман было положено начало работам по реконструкции сортировочных станций с механизацией горок. К 1940 г. было механизировано 39 горок.

В период Великой Отечественной войны развивались станции в связи со строительством важнейших для страны железнодорожных линий: Печорской, Карталы—Акмолинск, Казань—Ульяновск—Сызрань—Саратов—Иловля и др. В эти годы увеличились объемы перевозок железных дорог в районах Поволжья, Урала, Западной Сибири. Чтобы обеспечить перевозки, развиваются узлы Новосибирский, Челябинский, Пензенский, Вологодский и др.

Во время войны было разрушено 65 тыс. км железнодорожных линий, многие крупные железнодорожные узлы, 4100 станций, 2573 вокзала, 13 тыс. мостов и др. устройства. Уже во время войны были выполнены работы по восстановлению железных дорог, но особенно темп восстановительных работ увеличился после окончания войны. Продолжилось и развитие сети.

В последующие годы строятся новые линии с сооружением новых станций и развиваются станции в местах примыкания новых линий к существующим. Построены линии Магнитогорск—Белорецк, Тайшет—Абакан, Тюмень—Тобольск и многие др. Построена Байкало-Амурская магистраль протяженностью 3100 км от Лены до Комсомольска-на-Амуре.

Развиваются станции с целью повышения пропускной и перерабатывающей способности — Челябинск, Кинель, Дема, Ярославль Главный. Развиваются узлы Московский, Свердловский, Саратовский. Удлиняются пути до 850—1050 м, сооружаются самые крупные станции на сети железных дорог — Орехово и Бекасово, выполняется реконструкция локомотивного хозяйства, выполняется автоматизация сортировочных горок.

С 70-х гг. XX в. начинается автоматизация железнодорожного транспорта. Создаются автоматизированные системы управления, в первую очередь, в работе сортировочных станций.

В трудные 90-е гг. работы по развитию и реконструкции транспорта не проводились. В настоящее время выполняются работы по развитию ж.-д. транспорта, в частности, Санкт-Петербургского узла: удлиняются пути до 1050 и 1500 м, развивается станция Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, строится пассажирская станция Ладожская и новый пассажирский вокзал Ладожский. Укладываются вторые пути на участке станции Ладожская—Горы. Выполняется электрификация линии Мга—Гатчина—Веймарн— Ивангород с развитием станций.

Строятся новые (Усть-Луга) и реконструируются существующие морские порты (Туапсе, Новороссийск, Автово), новые пограничные станции (Чернышевская) и выполняется реконструкция пограничных станций (Све-тогорск, Ивангород).

Начинается программа комплексной реконструкции сортировочных станций, включающей и удлинение путей и автоматизацию работы станции (Ин-ская, Бекасово).

Вводятся новые системы контроля технического состояния вагонов, которые позволят удлинить участки проследования вагонов без осмотра.

Для лучшего управления, контроля и оперативного вмешательства в работу железных дорог создана система ЦУП (Центр управления перевозками), которая работает в реальном масштабе времени. Информация о погру-

женном или выгруженном вагоне, о передаче вагонов по стыкам, о движении пассажирских поездов тут же поступает в систему.

На специальном табло отображается перевозочный процесс и показатели работы сети.

Также в реальном масштабе времени в ЦУПе отображается функционирование важнейших сортировочных станций сети: Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, Ховрино, Люблино, Орехово-Зуево, Бекасово и др.

Работает система контроля погрузки и продвижения наливных грузов.

Первый поезд от Петербурга до Москвы находился в пути 21 ч 45 мин. Максимальный вес товарных поездов составлял 288 т (18 тыс. пудов). Средние технические скорости первых поездов: пассажирских — 30 км/ч, товарных — 15 км/ч.

В настоящее время «Красная стрела» в пути находится 7 ч 55 мин, скоростные поезда проходят расстояние до Санкт-Петербурга за 4 ч 30 мин. Вес грузового поезда достигает 6500 т.

Глава 1 ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО

1.1. Трасса, план и профиль пути

План местности в горизонталях.Для того чтобы разместить наиболее рационально вновь строящиеся сооружения или устройства (мосты, здания, станции и т.д.), необходимо иметь изображение местности на чертеже. Для этого делают на местности измерения и составляют ее план со всеми необходимыми данными.

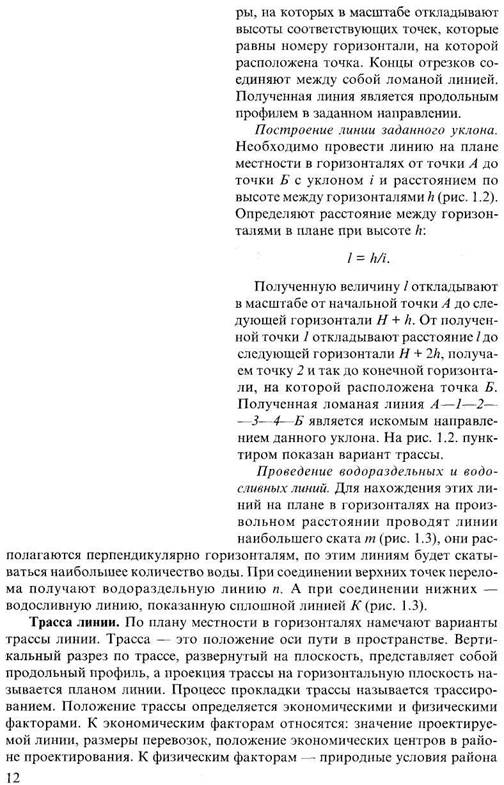

Рельеф местности на планах изображают особыми линиями, которые называют горизонталями. Горизонтали — это контуры фигур, получаемых от воображаемого пересечения местности горизонтальными плоскостями, отстоящими друг от друга на одинаковом расстоянии (1 м, 5 м, 10 м). Для построения горизонталей соединяют точки с одинаковыми отметками.

Отметкой называется расстояние по высоте от какого-либо уровня до точки местности. Отметки различают абсолютные и относительные. Абсолютные — измеренные от уровня Балтийского моря, который считают неизменным. На практике часто пользуются относительными отметками. Относительные отметки — это расстояния по высоте, измеренные от условного уровня до точек местности. Условный уровень фиксируется неизменными точками — реперами (металлическими марками на фундаментах зданий, опорах мостов и др.).

План местности в горизонталях дает полное представление о рельефе местности и позволяет выбрать наиболее рациональное расположение железнодорожной линии, станции, путепроводной развязки. Планы в горизонталях составляют в масштабе 1:10 000, 1:5000, 1:2000, 1:1000.

Поплану местности в горизонталях можно:

- составить профиль местности в заданном направлении;

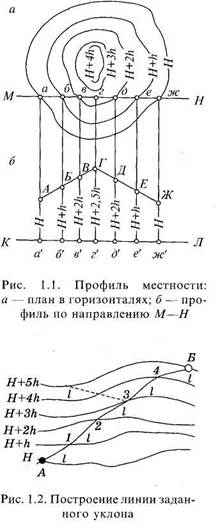

- провести линию заданного уклона;

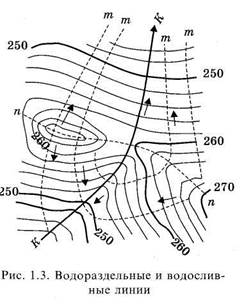

- провести водораздельные и водосливные линии.

Составление профиля местности в заданном направлении. Например, требуется по плану местности в горизонталях (рис. 1.1) построить профиль по направлению М—Н. Для этого на произвольно взятой прямой КЛ от начальной точки а в принятом горизонтальном масштабе откладывают расстояния до точек б', в' г\ д', е\ ж', равные расстояниям до точек а, б, в, г, д, ж на плане в горизонталях. Из точек а' б', в', г', д', е\ ж'восстанавливают перпендикуля-

|

|

|

проектирования: топографические, геологические, гидрографические и др. Экономические и физические условия определяют опорные точки (населенные пункты) и фиксированные точки трассы, т.е. точки местности, через которые должна пройти трасса линии (удобные места пересечения больших рек, обхода болот и т.п.). Желательно, чтобы трассирование велось вольным ходом, с небольшими . уклонами, при этом трасса укладывалась по кратчайшему направлению (по прямой) между опорными и фиксированными точками.

К сожалению, достаточно редко трассирование ведется вольным ходом. Его можно применять только в равнинных и малонаселенных местностях, где не требуется обходить неприятные в гидрогеологическом отношении места, преодолевать большие высоты и водные преграды. В основном же трассирование ведут напряженным ходом, когда трассу приходится специально удлинять, а иногда и менять направление, чтобы обойти какое-либо препятствие или подняться на большую высоту (в горных условиях). Чтобы выбрать лучший вариант трассы, разрабатывают и сравнивают между собой несколько вариантов. Основные показатели при сравнении: длина трассы, средняя крутизна уклонов, число пересекаемых трассой рек и оврагов, протяженность геологически неблагоприятных участков (болот, неустойчивых косогоров, карстовых участков и др.). Выбирают лучший вариант с учетом окупаемости вложенных в строительство капиталов в процессе эксплуатации. На железнодорожном транспорте принят срок окупаемости не более 10 лет.

План линии.Проекцию трассы линии на горизонтальную плоскость называют планом линии. План железнодорожной линии — это сочетание прямолинейных и криволинейных участков пути. При благоприятных условиях железнодорожная линия состоит из длинных прямых участков и небольших кривых. В гористой, густонаселенной или пересеченной местности линия состоит в основном из кривых и небольших прямых участков.

|

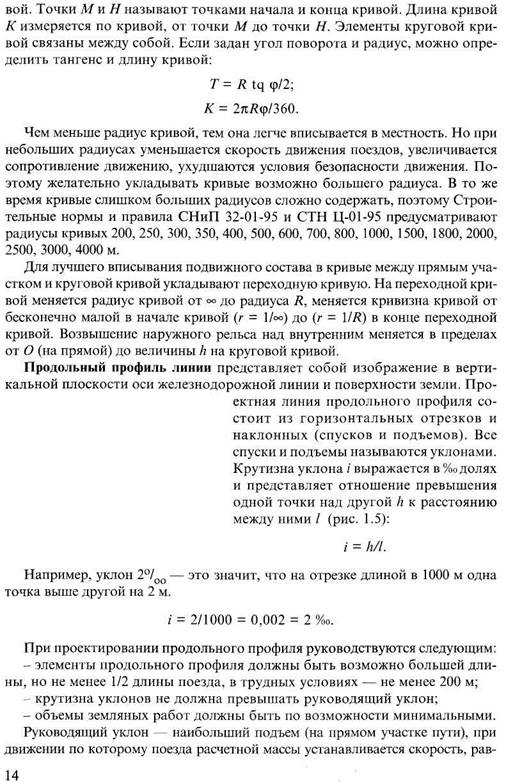

На рис. 1.4 приведена схема круговой кривой. Показатели кривой следующие: угол поворота кривой (р — внешний угол между первоначальным и отклоненным положением железнодорожной линии, тангенс Т — отрезок прямой соединяет вершину угла поворота «О» с началом или концом кри-

|

|

|

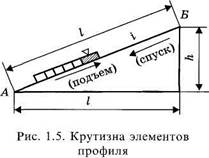

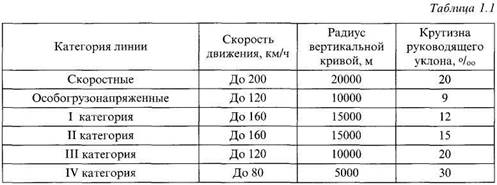

| ная расчетной. Решается и обратная задача: можно определить мощность локомотива, необходимую, чтобы провести поезд заданного веса по заданному уклону. Для проектируемых линий принимают руководящий уклон по табл. 1.1. |

Проектируемая линия продольного профиля состоит из элементов разной длины и разной крутизны. Чтобы переход подвижного состава с одного элемента на другой был плавным, без толчков и ударов, элементы продольного профиля сопрягают между собой кривой в вертикальной плоскости. Согласно СТН Ц-01- 95, применяют радиусы вертикальных кривых, представленные в табл. 1.1.

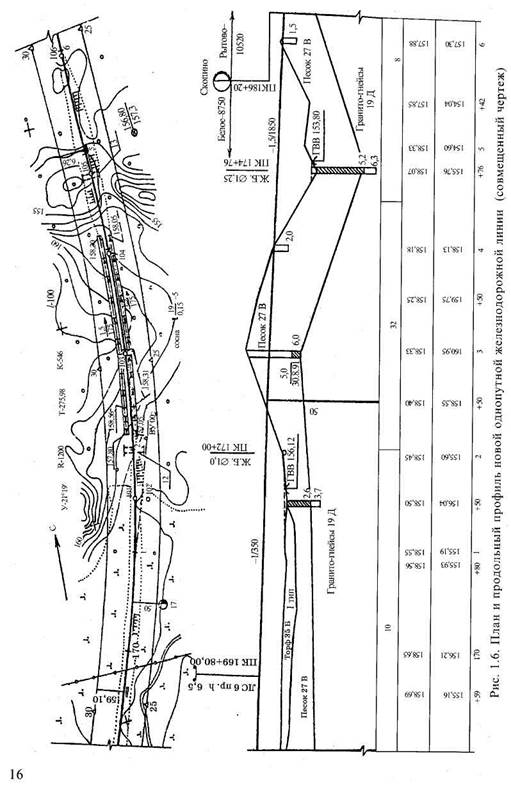

План и продольный профиль новых железнодорожных линий общего пользования и подъездных путей выполняют, как правило, на одном листе. В этом случае участки плана и профиля совпадают. Пример совмещенного плана и профиля приведен на рис. 1.6. Пути изображается в том же масштабе по горизонтали, что и профиль пути.

На плане показывают: ось пути, ситуацию, геологические скважины, вершины углов поворота, их номера, начало и конец кривой, элементы круговых кривых, пикеты и километровые знаки, бровки откосов насыпей и выемок, искусственные сооружения. Основной масштаб чертежа 1:2000, допускается масштаб 1:5000.

На продольном профиле, совмещенном с планом, показывают: линию фактической поверхности земли по оси пути и проектную линию (проектируемую бровку земляного полотна), наименование слоев грунта и номер грунта ( в соответствии с классификацией). Основной масштаб по вертикали 1:200, допускается 1:500.

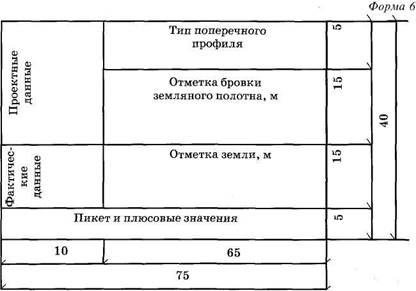

В сетке под продольным профилем указывают отметки поверхности земли по оси пути и проектные отметки бровки земляного полотна на пикетах и плюсовых точках. Сетка выполняется по форме 6.

Выше проектной линии продольного профиля показывают уклоны и длины элементов продольного профиля в виде дроби: в числителе — уклон в %о (подъем со знаком «+», спуск со знаком «-»), в знаменателе — длину элемента в метрах; обозначение раздельных пунктов, расстояние между ними, искусственные сооружения, переезды, рабочие отметки насыпи.

|

Ниже проектной лини наносят линии ординат от точек перелома проектной линии профиля, искусственные сооружения, фактические отметки земли и проектные отметки бровки земляного полотна, рабочие отметки выемки.

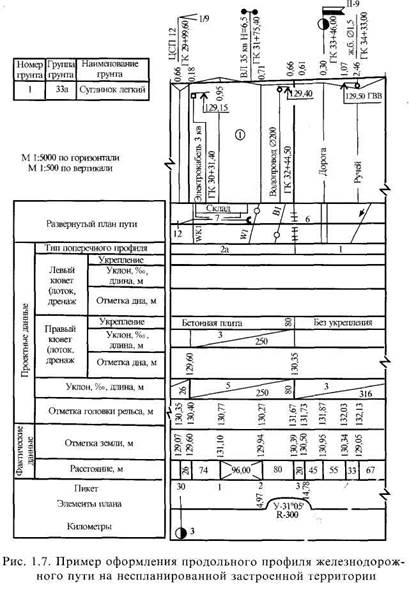

Кроме изображения профиля, совмещенного с планом трассы (рис. 1.6), продольный профиль для путей на неспланированной застроенной территории ГОСТ Р 21... 17022-96 предусматривает изображение профиля, как показано на рис. 1.7.

В нижней части сетки показаны километровые знаки, закрашенная часть направлена в сторону возрастания километров. Выше показывают прямые и кривые плана с указанием элементов кривой. В графе «Расстояние» указывается расстояние между пикетами и от пикета до характерных точек. В графе «Отметка земли» указываются отметки поверхности земли на пикетах и характерных точках. В проектных данных указывают: уклон элементов профиля в %0 и длину в м, линия соединяет углы и показывает подъем или спуск. В графе «Отметка головки рельса» показывается отметка головки рельса на пикетах и плюсовых точках. Кроме того, показаны отметки дна, уклон и длина элементов профиля левого и правого кюветов (лотков). В графе «Развернутый план пути» показывают ось пути и ситуацию прилегающей местности на расстоянии 100 м от оси пути.

Над сеткой восстанавливают перпендикуляры против пикетов и плюсовых точек, на которых откладывают отметки точек земли, концы отрезков соединяют между собой. Полученная линия является продольным профилем местности. На этих же перпендикулярах откладывают отметки головок рельсов, концы отрезков соединяют между собой. Полученная ломаная линия является продольным профилем проектируемого железнодорожного пути.

Выше продольного профиля показывают.

- обозначения раздельных пунктов их название расстояние между ними;

- обозначения проектируемых искусственных сооружений и их привязку

к пикетам;

- обозначение реперов, наземных коммуникаций, переездов;

- рабочие отметки насыпи.

Ниже проектной линии наносят:

- подземные инженерные коммуникации;

- условные обозначения проектируемых и существующих искусственных

сооружений;

- рабочие отметки выемки.

Геодезические работы и инструменты.Для того, чтобы построить железнодорожную линию, станцию, мост или путепровод, разместить локомо-

тивное хозяйство или любое другое сооружение, необходимо иметь съемку местности. Методами съемки местности, обработкой результатов и изображением ее на местности занимается наука, которая называется геодезией. Геодезия широко применяется при изысканиях и строительстве железных дорог, съемке местности для размещения различных сооружений и при проверке состояния существующих сооружений. Геодезические работы делятся на полевые и камеральные. Во время полевых работ измеряются горизонтальные и вертикальные расстояния между точками, измеряются вертикальные и горизонтальные углы между ними. Все данные заносят в специальные журналы, которые обрабатываются и затем наносят на чертежи. В результате съемок местности получаются планы, по которым ведутся расчеты и проектирование.

К приборам, которые измеряют расстояния, относятся: мерные ленты (рис. 1.8), рулетки, оптические дальномеры, светодальномеры и др. Для восстановления перпендикуляров на местности используют экеры. Наибольшее распространение получил двузеркальный экер. Он состоит из металлической оправы, в которую установлены под углом 45° два зеркала и ручки с крючком для отвеса.

К приборам, которые измеряют расстояния, относятся: мерные ленты (рис. 1.8), рулетки, оптические дальномеры, светодальномеры и др. Для восстановления перпендикуляров на местности используют экеры. Наибольшее распространение получил двузеркальный экер. Он состоит из металлической оправы, в которую установлены под углом 45° два зеркала и ручки с крючком для отвеса.

|

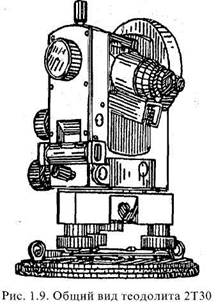

Для измерения на местности горизонтальных и вертикальных углов пользуются угломерными инструментами — теодолитами. В настоящее время применяются оптические теодолиты (рис. 1.9), благодаря большой точности измерения, небольшой массе и размеров теодолита. Основными частями теодолита являются следующие: горизонтальный круг, называемый лимбом; зрительная труба, вращающаяся вокруг горизонтальной оси; алидада — горизонтальный круг, концентрически вставленный в лимб. На круге алидады есть диаметрально противоположные ноль-штрихи, с помощью которых берут отсчеты с лимба. Круг лимба имеет градусные деления. Чем больше делений, тем больше точность. Отсчетом называется процесс

|

фиксирования положения ноль-штрихов алидады относительно делений лимба. На оптических теодолитах отсчеты берутся по микроскопу.

Для измерения углов наклона теодолит имеет вертикальный круг, аналогичный горизонтальному кругу. В отличие от горизонтального круга вертикальный круг лимба неподвижно соединен с осью зрительной трубы.

Для измерения углов зрительную трубу направляют сначала на одну точку и берут отсчет по отсчетному микроскопу, затем направляют трубу на другую точку и также берут отсчет. Разница отсчетов двух точек и дает величину угла.

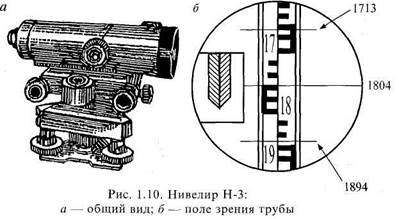

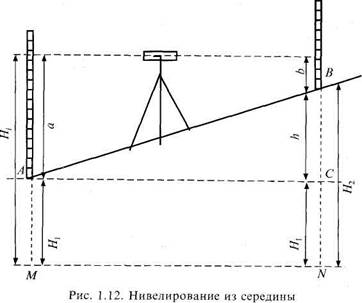

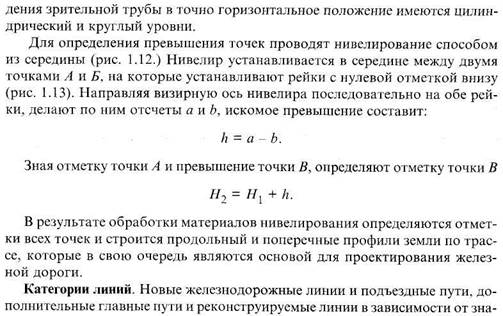

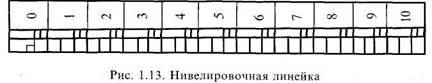

Для определения превышения одной точки над другой или определения разности отметок точек местности применяют нивелиры (рис. 1.10). Превышение точек местности относительно друг друга не является оке нчатель-

|

ной целью, главной целью является определение превышением точек над каким-то единым уровнем. За такой ровень для России и стран СНГ принята средняя поверхность Балтийского м :>ря, закрепленная специальным нулевым репером, который находится на устое моста в Кронштадте. Высоты точек над уровнем Балтийского моря называются абсолютными высотами (отметками). Теодолиты и нивелиры устанавливаются на штативы (рис. 1.11).

Основные части нивелира следующие:

- подставка с тремя установочными вин

тами, с помощью которой нивелир устанав

ливается в рабочее положение;

- зрительная труба нивелира крепится на

вертикальной оси прибора и вращается толь

ко в горизонтальной плоскости. Для приве-

|

|

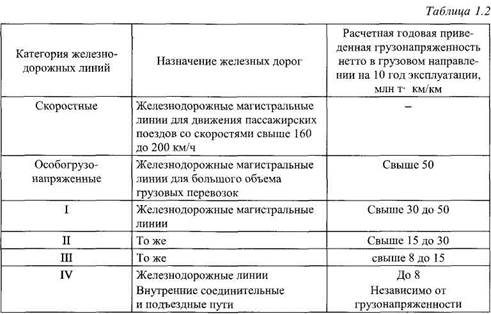

чения на сети железных дорог, от объема перевозок и скоростей движения подразделяются на категории, приведенные в табл. 1.2

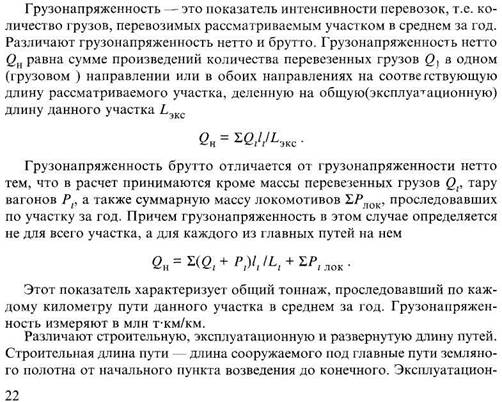

ная длина главных путей выражает сумму расстоянии между осями раздельных пунктов независимо от числа путей, лежащих на общем земляном полотне. Она используется при определении дальности перевозок и при тарифных расчетах. Развернутая длина представляет сумму длин всех главных путей (I, II, III, IV) на участке, линии, железной дороге. Отдельно учитывают развернутую длину станционных путей (общую сумму их длин). Развернутая длина главных и станционных путей определяет эксплуатационные расходы на содержание и ремонт пути, используются при расчетах пропускной способности, применяется для определения интенсивности использования путей и др.

Дата добавления: 2014-12-24; просмотров: 4446;