ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ И УЗЛЫ 3 страница

Расчет диаграмм направленности вол н о в о д н о -в и б р а торного облучателя

Решение задачи сводится к определению амплитудных и фазовых соотношений токов всех излучающих элементов моноимпульсного облучателя, обеспечивающих формирование суммарной и разностных диаграмм направленности. При решении этой задачи предполагается, что вибраторы и плоские волноводы, предназначенные для возбуждения электрических вибраторов — идеализированные электрические и магнитные излучатели. Соотношения амплитуд и фаз токов облучателей, состоящих только из электрических или только из магнитных вибраторов, вычисляются по взаимным сопротивлениям 1[Л0 6], для расчета которых применяется ме- 284 т

тод наводимых э. д. с. Этот метод может быть применен и для расчета введенных 'нами «коэффициентов связи» между электрическим вибратором и плоским (а^>Ь) волноводом с произвольным размером широкой стенки а (рис. 11.5).

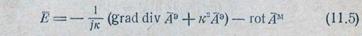

Используя выражение для вектора электрического поля через векторные потенциалы

и принимая во внимание, что

и принимая во внимание, что

|

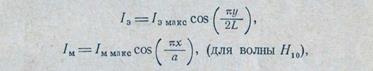

распределения токов

|

в электрическом вибраторе (/э) и волноводе («магнитном вибраторе») /м имеют вид

|

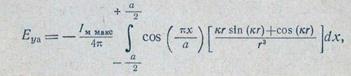

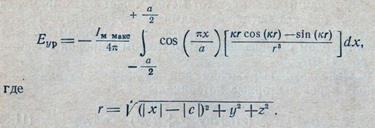

после соответствующих преобразований получаем следующие выражения для активной (Еуа) и реактивной (Eyv) составляющих поля, наведенных у поверхности электрического вибратора

|

— безразмерные коэффициенты, характеризующие связь между вибратором и волноводом в зависимости от а, L, Z, С. Интегралы, входящие в (11.6) и (11.7), не выражаются известными функциями, поэтому зависимости К= f(a, L, Z, С) были определены путем численного интегрирования и приведены в табл. 11.1 и 11.2.

Расчет суммарной и разностных диаграмм направленности волноводно-вибраторного облучателя основам на следующих предположениях:

Активные и реактивные мощности, расходуемые на излучение электрическим вибратором за счет влияния волновода, соответственно равны

Активные и реактивные мощности, расходуемые на излучение электрическим вибратором за счет влияния волновода, соответственно равны

|

|

1. Влияние стенок волновода и кромок металлической пластины, предназначенной для крепления вибраторов, не учитывается. 28 6

2. Размеры контррефлектора и пластины для крепления вибраторов принимаются неограниченными.

3. Отраженные волны отсутствуют (к. б. в.= 1).

Перечисленные предположения существенно упрощают решение задачи и в то же время позволяют с достаточной для инженерной практики точностью проводить оценочные расчеты таких облучателей.

Формулы выводятся для облучателя, представляющего собой решетку, состоящую из системы волновод-

|

ных и вибраторных точечных источников, взаимные фазы и амплитуды тока которых определяются по коэффициентам связи «К» (табл. 11.1 и 11.2) и взаимным сопротивлениям [JI0 1, JIO 6].

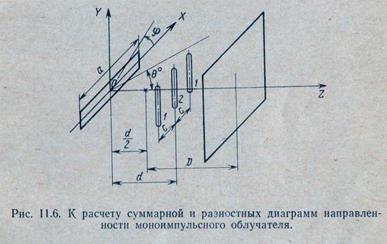

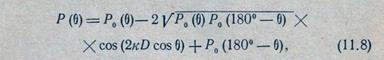

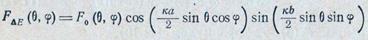

Для волноводно-вибраторного облучателя (рис. 11.6) получаем следующую общую формулу для расчета 'суммарной и разностных диаграмм направленности (по мощности):

при этом 9О°^0°^27ОО.

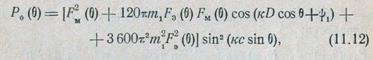

Для расчета суммарной диаграммы направленности Ро(0) и Р0(180°—0) определяются по следующей формуле:

|

где mi, т2 и г|л, г|)2—модули и фазы токов электрических вибраторов 1 и 2 относительно волновода:

Кл, Яр — активные и реактивные коэффициенты связи из

табл. 11.1 и 11.2 (Кя и К —из табл. 11.1, а Кя К — из

\ р, d2 ра к

|

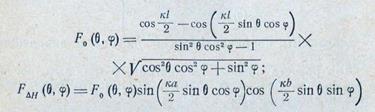

| — диаграммы направленности сдвоенного волновода и |

табл. 11.2); R\ Х\ Rn; RiZ; Хц\ Xi2 — собственные (R, X) и взаимные (/?ц, Хц, Xi2) —активные и реактивные сопротивления электрических вибраторов {«710 1, Л0 4];

|

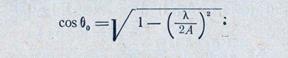

| вибратора в плоскости Н, где sin 60 = соответственно cos 90=|/ 1— |

| =i/'-0 |

— диаграммы направленности волновода и вибратора в плоскости Е.

Для расчета разностной диаграммы направленности в магнитной плоскости P0(Q) и Р0(180°—0) определяются по следующей формуле:

М8) и /^(0)—по формулам (11.10).

Разностная диаграмма направленности в электрической плоскости, формируемая противофазными волнами #io, рассчитывается для каждой полуплоскости по формулам (11.8), (11.9), (11.11), при этом поле в секторе углов 90°5^180° (верхняя полуплоскость) берется со знаком +, а в секторе 180°^10^1270° (нижняя полуплоскость) со знаком —.

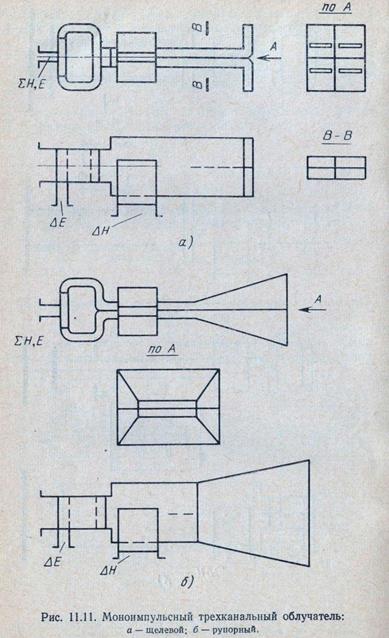

Щелевой облучатель

Щелевой моноимпульсный облучатель состоит из четырех полуволновых щелей, прорезанных в металлическом экране (рис. 11.7). Возбуждение этих щелей можно осуществить так же, как и в случае вибраторных облучателей: коаксиальными линиями или волноводами. При синфазном возбуждении всех щелей (рис. 11.7,а) как и в плоскости вектора Н, так и в плоскости вектора Е формируется суммарная диаграмма направленности. При противофазном возбуждении левой и правой пар щелей (рис. 11.7,6) и верхней и нижней пар щелей (рис. 11.7,8) формируются разностные диаграммы направленности соответственно в плоскостях векторов Н и Е.

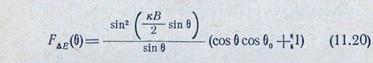

Суммарная и разностные диаграммы направленности щелевого облучателя рассчитываются как ДН решеток, 19—479 289

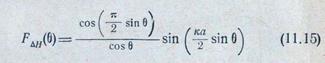

возбуждаемых си нф аз но или попарнопротивофазно:  — суммарная диаграмма направленности, где — суммарная диаграмма направленности, где

— разностная диаграмма направленности в магнитной плоскости;

— разностная диаграмма направленности в магнитной плоскости;

|

— разностная диаграмма направленности в электрической плоскости.

Для облучателя, состоящего из четырех полуволновых щелей (/ = Х/2), формулы для расчета диаграмм на-

|

правленностй <в главных плоскостях принимают вид

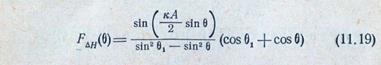

— суммарная диаграмма направленности в магнитной плоскости (9=0°);

— суммарная диаграмма направленности в магнитной плоскости (9=0°);

|

— суммарная диаграмма направленности в электрической плоскости (ср<=90°);

— разностная диаграмма направленности в магнитной плоскости (<р = 0°);

— разностная диаграмма направленности в электрической плоскости (ф!=90°).

Синфазное и попарнопротивофазное возбуждение щелей обеспечивается гибридной схемой с тремя входными каналами: суммарным Е и двумя разностными АН, АЕ. Расчет проводимости, резонансной длины и других параметров щелей может быть проведен по методике, приведенной в работе [JI 4].

Рупорные облучатели

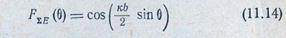

Рупорный моноимпульсный облучатель (рис. 11.8,а) состоит из одного общего раск;рыва, разделенного перегородками на четыре или две секции. В случае четырех- секционного рупора формирование суммарной диаграммы направленности осуществляется за счет синфазного возбуждения всех секций волнами #ю (рис. 11.8,6), а разностных — попарнопротивофазного возбуждения: в магнитной плоскости левой и правой пар секций (рис. 11.8,в), в электрической—верхней и нижней пар секций (рис. 11.8,г).

19* 291

В двухсекционном рупо,ре (рис. 11.8Д е, ж, вертикальной пластины нет) суммарная диаграмма направленности формируется за счет синфазного возбуждения верхней и нижней секций волнами Н10 (рис. 11.8,д). Разностная диаграмма направленности в магнитной плоскости формируется за счет возбуждения в верхней и ниж

Рис. 11.8. Схема моноимпульсного рупорного облучателя.

ней секциях синфазных волн Я2о (рис. 11.8,е), так как устранение вертикальной перегородки и горизонтальный размер рупора обеспечивают возникновение и распространение этого типа колебаний. Формирование разностной диаграммы направленности ib электрической плоскости достигается за счет возбуждения противофазных волн #ю в верхней и нижней секциях рупора (рис. 11.8,ж).

Диаграммы направленности по полю такого рупорного облучателя получены с учетом явления дифракции на прямоугольном отверстии, возбуждаемом соответ-

|

|

—- суммарная диаграмма направленности © плоскости Н и Е, формируемая синфазными волнами Ню;

— разностная диаграмма направленности в плоскости Н, формируемая синфазными волнами Н2о;

|

— разностная диаграмма направленности в плоскости Е, формируемая противофазными волнами #ю, где

11.3. Возможные схемы построения моноимпульсных облучателей

11.3. Возможные схемы построения моноимпульсных облучателей

|

В зависимости от назначения и технических требований моноимпульсный облучатель может быть выпол-

|

|

|

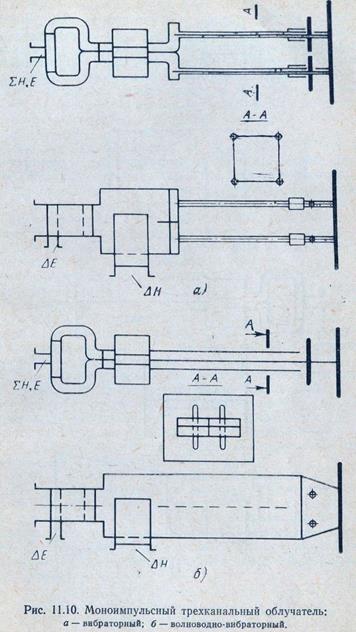

нен в виде системы, состоящей из электрических вибраторов, магнитных (щелей) или волноводов, и их различных комбинаций. Для синфазного или противофазного возбуждения излучающих элементов гибридная схема должна иметь три входных канала (суммарный и два разностных) и обеспечивать между ними развязку (про- лезание сигнала из одного канала в два другие) не менее 20 дб. На рис. 11.9 показан один из вариантов гибридного волноводного соединения, состоящий из системы свернутых Я- и ^-тройников.

При возбуждении канала 2Я, Е в волноводах 1 и 2 возбуждаются две синфазные волны Ню, которые распространяются по волноводам 3 и 4 и далее возбуждают синфазные волны Ню в волноводах 5, 6, 7, 8, образованных с помощью перегородок 9. При возбуждении канала iAЕ в волноводах 1 и 2 возбуждаются противофазные волны Ню, которые далее, распространяясь по волноводам 3 я 4, возбуждают в противофазе верхнюю пару волноводов 5, 6 по отношению к нижней паре 7, 8. Связь канала АЕ с волноводами 1 и 2 осуществляется через резонансную щель 10. При возбуждении канала АЯ в волноводах 3 и 4 возбуждаются синфазные волны Я2о, которые в свою очередь возбуждают в противофазе левую пару волноводов 5, 7 по отношению к правой паре 6, 8. Связь канала АН с волноводами 3 и 4 осуществляется через резонансные щели 11 и 12.

Развязка между всеми каналами обеспечивается тем, что каналы 2Я, Е и АЕ возбуждают в волноводах 1, 2 ортогональные волны Ню, а канал АН — волну Я2о, которая не может распространяться по волноводам 1 и 2 в силу их заотр сдельности для этого типа колебаний.

С другими вариантами гибридных схем можно познакомиться в работах [Л 2, J1 5 и др.].

Если с помощью волноводных каналов 5, 6, 7, 8 рассмотренной гибридной схемы (рис. 11.9) возбуждать гистему электрических вибраторов (рис. 11.10), щелей или рупоров (рис. 11.11), то можно сформировать суммарную и две разностные диаграммы направленности и использовать такие устройства в качестве первичных источников для построения различных типов моноимпульсных антенн.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ И УЗЛЫ

Утверждено

Департаментом кадров и учебных заведений МПС России

в качестве учебника для студентов техникумов и колледжей

железнодорожного транспорта

Москва 2004

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебник «Железнодорожные станции и узлы» соответствует программе дисциплины «Станции и узлы». В нем подробно изложены конструкции элементов пути: верхнего строения, стрелочных переводов, земляного полотна, современные требования к конструкциям элементов пути и современные методы их защиты, укладки и содержания.

В учебнике представлены схемы всех раздельных пунктов и технология их работы в соответствии с Правилами и техническими нормами проектирования станций и узлов на железных дорогах колеи 1520 мм, рассмотрены принципы разработки конструкций горловин; указана роль станций в современных условиях работы железнодорожного транспорта; приведены современное техническое оснащение железнодорожных станций и современные методы расчета устройств станции, перспективы развития станций и всего железнодорожного транспорта.

Автор выражает благодарность рецензентам — заместителю начальника Департамента управления перевозками ОАО «РЖД» СЮ. Елисееву, главному специалисту отдела перспективного развития ж.-д. транспорта института Гипротранстэи Б.И. Ефремову и преподавателю Узловского техникума железнодорожного транспорта Н.П. Коротаевой за полезные рекомендации и замечания по рукописи, а также заместителю главного инженера Мосгип-ротранса Н.В. Маркиной за ценные рекомендации по разделу станций и главному эксперту Управления экспертизы Г.И. Курковой за ценные советы по содержанию п. 1.2. «Земляное полотно» и Т.Я. Бройтману за помощь в подготовке рукописи к печати.

ВВЕДЕНИЕ

Железнодорожный путь и станции являются основными элементами хозяйства железнодорожного транспорта. Железнодорожный путь представляет собой комплекс инженерных сооружений и устройств, предназначенных для бесперебойного и безопасного движения поездов с установленными скоростями в точном соответствии с графиком движения поездов. Основными элементами железнодорожного пути являются: верхнее строение, земляное полотно и искусственные сооружения.

Основные конструктивные формы железнодорожного пути и инженерные решения сохранились до наших дней. Это свидетельствует о высоком профессионализме первых проектировщиков и строителей железных дорог. Нагрузка от колес подвижного состава передается на рельс, затем шпалы, балласт и, наконец, земляное полотно, т.е. площадь, воспринимающая нагрузку, по мере удаления от контакта колеса и рельса все время возрастает. Это позволяет применять различные материалы с различной несущей способностью для сооружения железнодорожного пути (сталь, железобетон, дерево, грунт). Все элементы пути работают в сложных условиях, поэтому необходимо постоянно контролировать состояние пути, выполнять ремонт пути и заменять отдельные элементы верхнего строения пути.

Для обеспечения необходимой пропускной способности и безопасности движения поездов каждая линия делится раздельными пунктами на перегоны. Раздельными пунктами являются путевые посты, разъезды, обгонные пункты, станции, а при автоблокировке и светофоры.

Разъезды — раздельные пункты на однопутной линии, путевое развитие которых предназначено для выполнения скрещения и обгона поездов, а также для выполнения в небольших объемах пассажирских и грузовых операций.

Обгонные пункты — раздельные пункты на двухпутной линии, имеющие путевое развитие для выполнения обгона поездов. Разъезды и обгонные пункты кроме главных путей имеют один или два пути для приема поездов. В небольшом объеме на обгонных пунктах выполняются пассажирские и грузовые операции.

Вся основная работа с поездами, по обслуживанию пассажиров, работа с грузами, принадлежащими предприятиям и организациям, выполняется на станциях. В зависимости от путевого развития, объема и характера выполняемой работы станции разделяются на: промежуточные, участковые, сортировочные, пассажирские и пассажирские технические, грузовые.

Промежуточные станции выполняют прием и отправление поездов, обгон и скрещение поездов, посадку и высадку пассажиров, прием, выдачу и хранение грузов и багажа.

Участковые станции обеспечивают смену поездного локомотива и локомотивных бригад, формирование сборных и участковых поездов, техническое обслуживание и коммерческий осмотр поездов, ремонт локомотивов и вагонов, а также выполняют пассажирские и грузовые операции.

Наиболее мощные сортировочные станции, на которых организуется переработка вагонов, формируют все категории поездов; выполняют осмотр и ремонт локомотивов и вагонов; в небольшом объеме выполняют пассажирские и грузовые операции.

Основной работой грузовых станций является: погрузка, выгрузка, хранение грузов, прием грузов от отправителей и выдача грузов получателям, а также оформление документов.

Пассажирские станции обеспечивают посадку и высадку пассажиров; продажу билетов; прием и отправление пассажирских поездов.

Пассажирские технические станции организуют подготовку пассажирских составов, осмотр, ремонт, уборку пассажирских вагонов, снабжение вагонов топливом и водой.

Железнодорожные узлы располагаются в месте пересечения нескольких железнодорожных линий. В узлах происходит передача поездов, вагонов и грузов с одной линии на другую и пересадка пассажиров. В узле могут размещаться несколько станций: пассажирская, грузовая, сортировочная. В крупных узлах может быть несколько станций — пассажирских, грузовых, сортировочных, а также участковых и промежуточных.

На 1 января 2001 г. протяженность сети железных дорог России составила 85,8 тыс. км, в том числе двухпутных линий — 36,3 тыс км. Электрифицированных линий 41,6 тыс. км, и электрификация железнодорожных линий продолжается. За последние 10 лет, с 1991 г., электрифицировано 3,5 тыс. км. Бесстыкового пути уложено 45 537 км.

Первая железная дорога была построена в России между Петербургом и Царским Селом в 1837 г. протяженностью 26 км. В 1851 г. было открыто железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой. С этого времени началось массовое строительство железных дорог.

В начале XXI в. хочется вспомнить, как начинались железные дороги и кто стоял у их истоков. В России борьба за железные дороги с самого начала приобрела не только социально-экономический, но и политический характер. В развитии нового вида транспорта видели угрозу крепостному строю.

Новый вид транспорта вызывал упорное сопротивление не только в России, но и в других странах. Когда в Англии был решен вопрос о строительстве железной дороги, в прессе началась компания по срыву строительства. Крестьян убеждали, что «новый вид транспорта вытеснит лошадей, сено и овес не найдут сбыта». Людей, занимающихся извозом, пугали полным разорением. Распространялись слухи, что «огненные машины» сожгут города и села, ужасный грохот паровозов лишит языка детей, вызовет у взрослого потерю слуха, а у коров — молока.

Не отставали от Европы и в Америке. «Общеизвестный факт, — писал один американский журналист в начале 30-х гг. XIX в., — что пассажи-

ры от быстрого движения в поездах теряют память. Многие деловые люди, по прибытии на место, забывали о цели своей поездки, им приходилось писать домой, чтобы узнать, зачем они поехали».

Важную роль в обосновании необходимости железных дорог играли такие прогрессивные офицеры корпуса инженеров путей сообщения, как П.П. Мельников, Н.О. Крафт, М.С. Волков, Н.И. Липин и другие. Они закладывали основы железнодорожной науки в России, готовили кадры будущих строителей железных дорог, а позднее возглавляли проектирование и строительство железных дорог в России.

Полемика о строительстве железных дорог продолжалась бы дальше, но дело ускорил профессор венского политехнического института профессор Ф.А. Герстнер, который обратился к царю с запиской о строительстве в России сети железных дорог. Предложение было рассмотрено и принято, и в результате начала действовать первая в России железная дорога в 1837 г. между Петербургом и Царским Селом. Герстнер выполнил условие, построив опытную железную дорогу с вокзалом, рестораном и театром. Ширина колеи этой железной дороги была 1829 мм. Чтобы дорогу не заносило зимой снегом, она была построена на насыпи высотой 3 м. Опытная железная дорога доказала возможность ее эксплуатации в России круглый год.

Один из будущих руководителей железнодорожного транспорта П.П. Мельников был энциклопедически образованным человеком. Он свободно владел тремя иностранными языками, обладал глубокими знаниями в области математики и механики. В 1835 г. он издал книгу «О железных дорогах», которая стала первым учебным пособием в Институте Корпуса инженеров путей сообщения, изданным на русском языке. До сих пор мы пользуемся терминами «железная дорога», «стрелка», «разъезд», введенными П.П. Мельниковым.

В 1837 г. по указанию императора Николая I П.П. Мельников был направлен в Европу и Америку для изучения опыта строительства железных дорог. Вернувшись из командировки, П.П. Мельников заявил, что железные дороги будто созданы специально для России, с ее огромными территориями и холодным климатом, с длинными, морозными зимами.

В то время в Европе и в Америке было построено достаточно много железных дорог, но они были короткие и не связанные друг с другом и имели разную ширину колеи. Пользоваться такими железными дорогами было крайне сложно.

На основании изучения иностранного опыта был сделан вывод, что нужно строить сеть железных дорог с единой шириной колеи и по общему плану. Проект сооружения железнодорожной сети в России был разработан в 1852 г.

Составление проекта первой магистральной железной дороги в России Москва — Петербург было поручено инженерам П.П. Мельникову и Н.О. Крафту.

1 февраля 1842 г. был издан указ о сооружении железной дороги Санкт-Петербург—Москва, подписанный Николаем I. Понимая, что строительство железных дорог в России имеет большое будущее, был поднят вопрос об унификации ширины колеи. Была создана специальная комиссия, которая рассмотрела два варианта ширины колеи — 1524 и 1829 мм. По подсче-

там профессора Н.О. Крафта на магистрали Петербург—Москва применение ширины колеи 1524 мм давало экономию в земляных работах около 1750 тыс. руб. серебром. Комиссия рекомендовала в связи с этим установить ширину колеи в 1524 мм. С тех пор эта колея и была принята как нормальная для всех железных дорог России.

При проектировании и строительстве этой железной дороги были выполнены исследования для определения максимальной величины уклона, был определен и вес поезда и определена схема размещения раздельных пунктов, определена пропускная и провозная способность в зависимости от уклона. Эти исследования послужили основанием для определения пологих уклонов первой русской железнодорожной магистрали. Была разработана методика подсчета эксплуатационных расходов для этой линии, которая используется и в настоящее время.

По предложению П.П. Мельникова было принято прямое направление дороги без захода в Новгород, это предложение поддержал император Николай I. Было принято решение вести дорогу по возможно прямому направлению. Насколько прямая первая наша железная дорога, можно судить по тому, что астрономическое расстояние между Москвой и Санкт-Петербургом составляет 598 верст, а протяженность построенной линии оказалась 604 версты, на этой линии было построено 34 станции. Так как железная дорога проходила по кратчайшему расстоянию, она пересекала множество рек и оврагов, на ней возвели 278 искусственных сооружений, в том числе 154 моста, 69 труб и 19 путепроводов. Все большие и средние мосты имели деревянные решетчатые фермы системы Гау-Журавского. Основоположник мостостроения Д.И. Журавский за теорию расчета мостовых ферм получил полную Демидовскую премию. Мосты, построенные под его руководством, оказались необычайно прочными и простояли до замены их металлическими более 35 лет.

Первые рельсы были железными, весом 27,8 кг погонный метр и были изготовлены в Англии. В 1870-е гг. были испытаны рельсы со стальными головками и с начала 1880-х гг. стали изготавливать рельсы из стального проката. В настоящее время укладываются термически обработанные рельсы, весом 65 и 75 кг погонный метр.

Строительством самой длинной железной дороги в мире руководили выдающиеся русские инженеры путей сообщения П.П. Мельников, Н.О. Крафт, Д.И. Журавский, Н.И. Липин и другие. Работы по сооружению дороги были начаты в 1843 г. и закончены в 1851г. С вводом железной дороги время поездки из Санкт-Петербурга в Москву сократилось втрое (по сравнению со временем движения по шоссе). Уже в первый год было перевезено по железной дороге 780 тыс. пассажиров и более 163 800 т (10 млн пудов) грузов.

Вскоре после сооружения магистрали Петербург—Москва была построена дорога Петербург—Варшава. После отмены крепостного права в результате реформы 1861 г. строительство железных дорог стало продвигаться быстрыми темпами. В эти годы были построены: железная дорога Поти—Тифлис (1866—1872 гг.) (с пересечением отрогов Кавказского хребта), в Средней Азии

в труднейших условиях — в песках пустыни — Закаспийская дорога Красно-водск—Самарканд (1880—1888 гг.), в районе вечной мерзлоты — некоторые участки Транссибирской магистрали (1891—1903 гг.).

К началу первой мировой войны была создана железнодорожная сеть, занимающая по протяженности первое место в Европе. После окончания гражданской войны продолжилось развитие сети. За период с 1918 по 1940 гг. было построено свыше 35 тыс. км новых железных дорог: в том числе Казань—Екатеринбург, Нижний Новгород—Котельнич, Петропавловск—Курорт Боровое— Акмолинск—Караганда—Балхаш, Волочаевка—Комсомольск-на-Амуре. В то же время ведется реконструкция существующих линий. Укладываются вторые пути, с 1920-х гг. началась электрификация железных дорог.

С появлением первых железнодорожных линий появились первые железнодорожные станции. На линии Петербург—Москва были построены 34 станции. Первые станции имели небольшое число путей, их схемы были несовершенны. Возможностей для дальнейшего развития станций не было, так как возводились фундаментальные здания с одной и другой стороны путей. Полезная длина приемо-отправочных путей составляла 220—320 м. На некоторых первых железнодорожных линиях приемо-отправочные пути делали тупиковыми. Тупиковые пути начали перестраивать в сквозные уже в начале XX в. С увеличением мощности локомотивов увеличивалась весовая норма поездов, что привело к удлинению полезной длины приемо-отправочных путей. В начале XX в. она составляла 480—640 м.

Первыми сортировочными станциями, на которых для расформирования поездов была сооружена горка, стали станции Ртищево (1899 г.) и Кочетовка (1901 г.). В 1908—1910 гг. были построены сортировочные станции на Московском (Лосиноостровская, Люблино, Ховрино, Перово), Петербургском и других узлах. Станция Люблино была первой станцией, построенной по классической схеме с тремя последовательно расположенными парками в обеих системах.

В период с 1900 по 1914 гг. были начаты работы по развитию узлов с увеличением объема перевозок, сооружением новых сортировочных станций, примыканием новых линий.

В 1925—1927 гг. выполнялись работы по развитию узлов: Московского, Ростовского, Горьковского и ряда других. В эти годы была начата электрификация пригородного движения в крупных узлах.

В 1930—1934 гг., в связи с развитием промышленности на Урале, в Кузбассе, Караганде и др. были сооружены узлы: Магнитогорск, Карталы, Новокузнецк, Караганда и др. В Новосибирском узле — крупная сортировочная станция Инс-кая. С 1929 по 1940 гг. реконструируются узлы: Днепропетровский, Куйбышевский, Брянский, Ярославский, Тульский, Киевский и многие другие.

Дата добавления: 2014-12-24; просмотров: 1379;