Культурно-прагматические грани слова

Начиная с XIX века, проблема языка и культуры постоянно находится в центре внимания философов и лингвистов, опирающихся на антропоцентрические принципы познания и описания мира. Однако укрепление когнитивистских позиций в современных гуманитарных исследованиях открывает неизвестные страницы и в культурологии, ставит новые проблемы, которые нуждаются в комплексном междисциплинарном решении. Говоря о междисциплинарном подходе, мы имеем в виду не только интеграцию таких наук, как философия, психология, логика, когнитология и лингвистика, но и привлечение внутрипредметных взаимосвязей. В языкознании естественные и поэтому наиболее продуктивные взаимосвязи обнаруживают лингвокультурология, психолингвистика, прагмалингвистика и когнитивная лингвистика.

Взаимосвязь лингвокультурологии и когнитивной лингвистики позволяет проникнуть в один из самых сокровенных уголков культуры – языковое сознание. Прагмалингвистика дает возможность высветить этнокультурологические аспекты коммуникации, психолингвистика раскрывает универсальные и этнокультурные психические механизмы порождения и восприятия речи, кодирования и декодирования этнокультурной картины мира, элементы социолингвистического анализа подчинены осмыслению общественных факторов, влияющих на становление и развитие языковой личности и формирование национально-культурного компонента в семантическом пространстве языка.

Постижение семантического пространства языка (Попова, Стернин, 2007: 11) осуществляется главным образом через исследование его основной единицы – значения. В когнитивной лингвокультурологии оно в конечном итоге подчиняется выявлению и структурированию концептосферы. В свою очередь решение этой задачи предполагает анализ основной единицы концептосферы – культурного концепта, по ряду параметров отличающегося от понятия. Понятие и культурный концепт – явления, разумеется, однопорядковые, сравнимые, но не равнозначные. Культурные концепты, конечно же, – лишь наиболее сложные понятия, являющиеся важными элементами соответствующей концептосферы языка и этнокультуры. Для академика Д.С. Лихачева взаимопроникновение этих феноменов настолько естественно, что он счел возможным их отождествить: «Концептосфера языка – это в сущности концептосфера русской культуры» (Лихачев, 1997: 284). Такое понимание взаимодействия концептосфер языка и культуры обусловливает определение концепта у Ю.С. Степанова: «Не следует воображать себе культуру в виде воздуха, который пронизывает все поры нашего тела, – нет, это «пронизывание» более определенное и структурированное: оно осуществляется в виде ментальных образований – концептов. Концепты – как бы сгустки культурной среды в сознании человека», «то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека» (Степанов, 1997: 40) и в языковую семантику в виде ее культурного компонента.

Культурный компонент значения языковых знаков, как известно, издавна привлекает внимание исследователей. Пожалуй, впервые Джон Милль предложил относить его к сфере коннотации слова. Вслед за ним, учитывая культурологическую значимость этого феномена, Роберт Ладо называет коннотацию культурным значением, а Чарлз Фриз – социально-культурным. Современные ученые предпочтение отдают термину, введенному в нашу науку Е. Найдой, выделявшим в значении слова «эмоциональный, коннотативный компонент». Для когнитивной лингвокультурологии модель последнего термина (в усеченном виде – культурный компонент) оказалась наиболее приемлемой, поскольку позволяет проникнуть в глубинные механизмы вербализации когнитивных категорий. Как ни парадоксально, но несмотря на огромный интерес к коннотации со стороны лексикологов, фразеологов, психолингвистов и текстологов, культурная коннотация языковых единиц остается почти сказочной и все еще не пойманной «жар-птицей», озаряющей невидимые грани этнокультурной семантики не только слова, но и текста – художественного и научного.

По утверждению психолингвистов, в художественном тексте каждое слово раскрывает богатые возможности своих потенциальных многомерных связей. Эти связи могут иметь характер дискурсивных, когнитивных, понятийных, ситуационных и даже звуковых ассоциаций. В норме, в системе языка одни связи, образные как наименее существенные вытесняются, а другие, смысловые, закрепляются и становятся доминантными. В художественном тексте, наоборот, смысловые взаимосвязи вытесняются ассоциативно-образными. Поэтому процесс выбора протекает преимущественно в пределах семантических смысловых связей и приобретает селективный, избирательный характер (А.Р. Лурия).

Когнитивно-культурный аспект научного текста обусловлен процессами взаимодействия формирования научного знания с когнитивной функцией языка. В рамках когнитивно-дискурсивного подхода к созданию теории языка науки текстопорождение как когнитивный процесс обработки, упорядочения, хранения и «оязыковления» информации необходимо рассматривать в связи с феноменом терминопорождения, обеспечивающего научному тексту необходимую содержательность при минимуме сбалансированно используемых языковых средств (В.Ф. Новодранова).

Для художественного (прежде всего поэтического) текста, обладающего вертикальной пространственной структурой, наиболее важные моменты обработки информации – это этапы текстопорождения и восприятия образного слова. Культурно-когнитивной особенностью поэтического текста является сложная архитектоника его смыслового содержания, что, безусловно, предопределено особым поэтическим мышлением ассоциативно-образного и символического характера (А.А. Потебня). А это, в свою очередь, делает еще более актуальной проблему когнитивно-культурной интерпретации скрытого смысла, связанной с декодированием поэтически оправданных лексико-синтаксических «аномалий» и выявлением интенционального содержания (замысла и смыслового намерения автора).

Когнитивно-культурный подход, как нам представляется, дает возможность проникнуть в глубинные свойства семантики языка и текста, поскольку он затрагивает скрытые информационные пласты и научного и поэтического мышления, где происходит комбинаторное упорядочение знаний и формируется соответствующая языковая картина мира (Е.С. Кубрякова), тех знаний, которые лежат в основе языковой и речевой семантики.

Теоретическим субстратом формирующейся методологии более явно признается известная логико-философская доктрина речевых актов Джона Остина, Джона Серля, Зено Вендлера и др. Менее активно используются теория речевой деятельности (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней и др.) и теория лингвокультуры (В.В. Воробьева, В.А. Масловой, Н.Л. Шамне и др.). Между тем культурно-прагматический потенциал идиоматики раскрывается только в единстве двух названных выше теорий. Этому есть несколько объяснений, и главное – в объективной культурно значимой соотнесенности двух феноменов – речевого акта и речевой деятельности.

Речевой акт – это целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии с этнокультурными принципами и правилами речевого поведения (Н.Д. Арутюнова), принятыми в данном культурно-языковом сообществе; речевые акты характеризуются интенциональностью (коммуникативными намерениями), целеустремленностью и конвенциональностью (условным соглашением) говорящих. Речевая деятельность – это вид деятельности, включающей акты говорения, восприятия речи, ее понимания и интерпретации. Следовательно, речевые акты и речевая деятельность, направленные на создание, восприятие, понимание и интерпретацию речевых актов, смыслообразующим компонентом которых выступает культурно маркированная единица языка, являются объектом культурно-прагматической теории, а ее предметом – лингвокультурологическая сущность языкового знака, его амбивалентная отнесенность к другим элементам высказывания и к участникам культурно-знаковой ситуации в рамках соответствующего ей речевого акта.

Языковой знак в составе речевого акта, оказавшийся в той или иной культурно маркированной коммуникативной ситуации, рассматривается в органическом единстве с сопутствующими прагматическими обстоятельствами общения: замыслом отправителя сообщения, пресуппозитивным фоном, условиями общения, интерпретацией и пониманием сообщаемого. Ср.: – Ты с ним полтора года работал… должен был изучить человека. – Работал, ну что ж. Никаких особенных грехов не замечал. Так себе, ни рыба ни мясо (В. Овечкин). В связи с этим предпочтительнее в такого рода исследованиях говорить не о речевой, а о культурно-прагматической ситуации, в которой реализуется языковой знак и в которой обеспечивается адекватное понимание коммуникантами культурно-прагматического смысла всего высказывания.

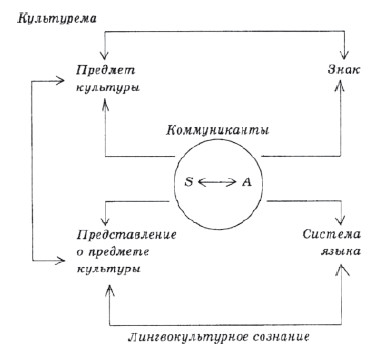

Инвариантная культурологическая модель коммуникативно-прагматической ситуации (рис. 1) представляет собой структуру, в центре которой располагаются коммуниканты: субъект речи (S) и адресат (А), фокусирующие все остальные элементы ситуации: а) предмет культуры; б) ассоциативно-образное представление о нем; в) знак в сочетании с другими речевыми знаками высказывания и г) систему знаков, коррелирующую с системой языкового сознания.

Рис. 1. Инвариантная культурологическая модель коммуникативно-прагматической ситуации

Анализ структуры коммуникативно-прагматической ситуации направлен на выявление культурно маркированной семантики слова (фраземы) с точки зрения различных видов речемыслительной деятельности: а) номинативной (человек – денотат); б) отражательно-интерпретирующей (человек – представление) и в) условно-рефлекторной (человек – знак, языковое сознание).

Такое понимание объекта и предмета культурно-прагматической теории предполагает исследование прагматических свойств языковых знаков в нескольких аспектах, связанных (а) с субъектом речи, (б) с адресатом, (в) с характером их взаимного воздействия (особенно в диалогической речи) и (г) с ситуацией общения. Каждый из выделенных аспектов культурно-прагматической лингвистики имеет свой предмет исследования.

Первый аспект культурно-прагматического исследования связан с субъектом речи. Предметом изучения здесь являются следующие дискурсивные явления:

1) выражающие явные и скрытые коммуникативные намерения, или, по Д. Остину, иллокутивные силы высказываний в таких разновидностях, как имплицитная культурная информация, мнение, просьба, приказ, совет, обещание, извинение и т. п.;

2) раскрывающие культурный характер речевой тактики и тип речевого поведения;

3) проецирующие модель построения дискурса в соответствии с коммуникативными намерениями;

4) кодирующие важные для лингвокультурологии косвенные смыслы высказывания, намеки, иносказания, обиняки и т. п.;

5) содержащие культурно-прагматические пресуппозиции: оценки общего для коммуникантов фонда знаний, их мнений, интересов и психических состояний;

6) выражающие модально-оценочное содержание высказывания, его истинность или ложность, неоднозначность, ироничность и т. п.);

7) служащие культурно значимыми смысловыми акцентами в содержательной структуре высказывания.

Во втором аспекте в связи с адресатом речи – исследуются:? языковые знаки с точки зрения заложенного в них интерпретационного потенциала: при этом особую ценность приобретает декодирование языкового значения путем компонентного анализа скрытых сем (минимальных смыслов), выявления культурно-прагматических ситуаций и пресуппозиций;

? языковые знаки как носители перлокутивных эффектов, т. е. языковые знаки исследуются здесь с точки зрения их воздействия на адресата с целью изменения его эмоционального состояния, взглядов и оценок;

? знаки-рефлексивы, выражающие косвенные реакции на полученное сообщение, например, слова и выражения, употребляемые с целью уклонения от прямого ответа на вопрос.

Наконец, третий аспект – собственно прагматический. В его компетенции изучение прагматических свойств идиом в связи с ситуацией общения:

а) выявлять их дейктический смысл, т. е. способность служить пространственными и временными ориентирами в структуре дискурса;

б) показывать влияние речевой ситуации на выбор и употребление слов (фразем) определенных тематических и семантических групп, на выбор слова из множества других в том или ином парадигматическом блоке – синонимическом, антонимическом или полисемическом.

В рамках ситуации общения осуществляется прагматическое описание перформативных высказываний (< ср. лат. performo «действую»). Таковыми, например, являются фразеологизированные структуры высказываний или высказывания, смыслообразующей доминантой которых выступает идиома. Высказывания подобного рода выполняют функцию, адекватную действию или поступку; иногда такие высказывания выполняют магическую (ритуальную) функцию.

Таким образом, жизнь знака в семиотической системе, пишет Е.С. Кубрякова, определяется тремя его «измерениями»: тем, какстроится его тело и какойсубстанцией оно представлено; тем, чтооно значит и обозначает (на что указывает), и, наконец, тем, какоевоздействие производит, какой эффект вызывает его употребление (2001: 285).

Сформулированные выше аспекты и задачи культурно-прагматической теории языка симметричны проблемам общей прагма-лингвистики.

Особым культурно-прагматическим потенциалом характеризуются фраземика и паремии, поскольку они фиксируют результаты интеллектуально-эмоциональной деятельности человека, выполняют функции непрямой и косвенно-производной номинации, содержат модально-оценочные характеристики номинируемых объектов. Будучи тесно связанными с материальной и духовной культурой народа, его историей и обычаями, дискурсивные языковые знаки являются своеобразными национально-индивидуальными микромифами, содержат в себе «и нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, которые завещали предки в руководство потомкам» (Буслаев, 1959: 204).

Прагматическая ценность идиом, таким образом, заключается в их индивидуальности. «А индивидуальное – как это ни парадоксально – является, – по образному выражению В.М. Мокиенко, – особо прочным цементирующим раствором при взаимодействии народов и их культур, ибо оно и является национальной «валютой» при культурном взаимообмене народов» (Мокиенко, 1986: 5). Из семасиологического предназначения дискурсивных идиом следует, что своеобразие фразеологического значения предопределяется наличием в его составе так называемого коннотативного смысла, который, в отличие от лексического значения, является не дополнительным содержанием, со-значением слова, а его обязательным интенсиональным (ядерным) смысловым элементом.

Фразеологическая коннотация содержит различную информацию об этимологических истоках оборота этнического, культурно-исторического и национально-языкового характера. Коннотативный микрокомпонент значения характеризует общающихся с точки зрения их эмоционального состояния, интеллекта, социального положения, коммуникативного намерения и т. п. Такое понимание фразеологической коннотации позволяет считать ее основой прагматического значения (эффекта) дискурсивной идиомы. В структуре прагматического значения дискурсивных идиом целесообразно выделять экспрессивные, эвокативные (апеллятивные), фатические и эстетические компоненты (Якобсон, 1975: 193–230; Эмирова, 1988: 15).

Экспрессивный (аффективный) компонент прагматического значения дискурсивных идиом выражает эмоции и квалитативнооценочное отношение говорящих к предмету мысли. Так, дискурсивные идиомы человек с большой буквы, из ряда вон (выходящий) выражают восхищение и уважительное отношение к тому, кого эти обороты характеризуют. Экспрессивный компонент таких идиом может видоизменяться в зависимости от коммуникативно-прагматических намерений говорящих и, соответственно, от характера контекста. Вторая дискурсивная идиома, например, может употребляться для выражения возмущения и негодования. Поэтому крайне важно такие идиомы представлять во всех возможных коммуникативно-прагматических ситуациях, под которыми следует понимать комплекс внешних условий общения, присутствующих в сознании говорящего в момент осуществления коммуникативного акта: кто – что – где – когда – кому – зачем – как (Э.С. Азнаурова). Другими его компонентами являются виртуальный (потенциальный, языковой) и актуальный (речевой) коммуникативно-прагматический эффекты, поскольку прагматика дискурсивной идиомы детерминируется, в конечном счете, его семантикой, синтактикой и стилистикой в единстве с особенностями и условиями речевого общения. Ср.: 1) Шекспир – из ряда вон выходящее явление в мировой литературе и 2) Сколько можно опаздывать на занятия?! Ваше поведение можно назвать, мягко говоря, из ряда вон выходящим (разг.).

После прагматической интерпретации дискурсивных идиом целесообразно перейти к их ономасиологической характеристике, требующей более высокого уровня овладения методами культурно-прагматического исследования. Суть таких исследований заключается в осмыслении характера денотативной отнесенности фразем, поскольку, по мнению Г.Г. Почепцова, «прагматическая семантика вообще имеет дело с перебором нескольких семантических структур, соответствующих одной денотативной ситуации», «прагматическая семантика – это семантика выбора, семантика альтернаций», с учетом ситуации самого общения (Почепцов, 1984: 35). Например, подбирая дискурсивные идиомы для выражения возмущения, неодобрения или негодования, идиому из рук вон (плохо) говорящий должен отличать от фразеологизмов этого еще не хватало (недоставало) (!), ни на что не похоже (!), ни в какие ворота не лезет (!), черт знает что (такое) (!), не укладывается в голове (в сознании)!

Такие дискурсивные идиомы, представляя рематическую часть высказывания, вводятся в речь, как правило, с помощью различных суперсегментных фонетических средств (интонации, передающей презрение, а также эмфатического ударения, выражающегося в усилении и удлинении отдельных звуков). Кроме того, существуют еще и паралингвистические средства передачи экспрессивного компонента фразеологического значения – выражение глаз, жесты, мимика, телодвижения. Экспрессивный компонент значения дискурсивных идиом реализуется обычно в единстве с эвокативным.

Эвокативный компонент фразеологической семантики связан с воздействием дискурсивной идиомы на слушающего. И действительно, почти все дискурсивно-коммуникативные образования, содержащие в своем составе идиомы, имплицитно или эксплицитно направлены на собеседников с целью побуждения их к той или иной деятельности. При этом косвенное воздействие осуществляется зачастую посредством обращения не к реальным коммуникантам, а к различного рода сверхъестественным силам (типа бояться как черт ладана кого, чего) посредством использования идиом магического содержания (заклинаний, эвфемизмов, перифраз типа замолвить словечко (слово) за кого, о ком, вставать с левой (не с той) ноги, Христа ради, рай земной, отдавать богу душу, перемывать косточки (кости) кому, кого, чьи и т. п.).

Эмоциональное, интеллектуальное и поведенческое воздействие на слушающего реализуется с помощью целого комплекса лингвистических и паралингвистических средств, в частности, с помощью дискурсивных идиом, используемых в диалогической речи. Это чаще всего эвокативные или императивные идиомы типа пальца (палец) в рот не клади – кому ?кто-л. таков, что не упустит возможности воспользоваться оплошностью, промахом другого?; зарубить (себе) на носу – ?запомнить крепко-накрепко, навсегда?. В разных диалогических ситуациях, такие идиомы вызывают у общающихся адекватную фразеологическому значению и условиям речевого акта эмоциональную и поведенческую реакцию. Лингвистическими средствами реализации такого воздействия в первом примере служат: а) предикативно-рематическая функция дискурсивной идиомы; б) императивная форма глагольного компонента с отрицанием; в) обязательность дополнения в дательном падеже (кому – обозначение лица, которое не упустит возможности воспользоваться оплошностью другого). Прагматической функцией этой идиомы является оценочная характеристика такого человека с целью предупредить, предостеречь кого-либо, чтобы предупреждаемый сделал соответствующие выводы и руководствовался ими в своем поведении, а также характеристика, оценка самого человека (Яранцев, 1997: 196, 361–362).

В другой коммуникативно-прагматической ситуации эта же дискурсивная идиома употребляется в значении ?кто-либо таков, что может постоять за себя?.

Вторая идиома – зарубить (себе) на носу – в одном и том же значении репрезентирует две коммуникативно-прагматические ситуации – ситуацию «предупреждение» и ситуацию «запоминание чего-л. крайне важного и необходимого». Ср.: 1) Зарубите себе на носу, случится что с вашим сыном, нам даже не придется предъявлять особые доказательства вашей вины. Они слишком очевидны, так что – берегитесь! (В. Тендряков. Расплата) и 2) Я еще в детстве, как говорится, зарубил себе на носу правило не откладывать на завтра того, что можно сделать сегодня (Р.И. Яранцев). Указанные коммуникативно-прагматические ситуации выражаются разными лингвистическими средствами. Первая – «предупреждение, предостережение, угроза» – выражается тогда, когда оборот употребляется в роли сказуемого, а глагольный компонент – в форме императива. Вторая – «необходимость запоминания чего-л. крайне важного» – выражается при употреблении идиомы в предикативно-рематической части высказывания; глагольный компонент в таком случае может иметь форму императива или форму прошедшего времени; при идиоме обязательным является прямое дополнение, выраженное, как правило, указательным местоимением это.

В связи с коммуникативно-прагматической обусловленностью содержания и формы подобных дискурсивных идиом особое значение приобретает работа по их подбору для выражения соответствующей ситуации. Так, для выражения «угрозы» русский язык предоставляет возможность выбора идиомы из следующего ряда: придержать язык (язычок), прикусить язык, показать где раки зимуют, костей не собрать, спустить шкуру с кого, спустить три шкуры (семь шкур) с кого, стереть в порошок кого, что, свернуть шею (голову, башку) кому, стереть с лица земли кого, что, мокрое место останется от кого (мокрого места не останется от кого) и др. Выявляя эвокативные аспекты прагматических значений таких дискурсивных идиом, важно вызвать у собеседника адекватную реакцию, определенные чувства, ввести его в соответствующую рече-поведенческую тональность.

Фатический компонент прагматического значения фразем служит установлению контакта между участниками речевого акта. Это фразеологизированные речевые формулы приветствия, представления, обращения в начале общения, а также идиомы, направленные на поддержание контакта между коммуникантами: милости просим (прошу), в добрый час, будьте добры, прошу любить и жаловать и др. Фатический компонент фразеологического значения репрезентирует психическое состояние и, реже, социальное положение участников дискурсии.

Дата добавления: 2017-03-29; просмотров: 797;