Работа со слогом, слогоделение

При выделении слогов в словах дети должны опираться на свой речевой опыт, на практику повседневного речевого общения.

«Устная речь, - указывал выдающийся русский психолог профессор Н.И.Жинкин, - реализуется в слогах (выделено автором. -В.Г.),так как это специальное двигательное устройство человека, мозговое управление которым начинает налаживаться раньше, чем звук на губах. Слоговые движения появляются у детей, глухих от рождения. Между тем обезьяны, голосовой аппарат которых очень похож на человеческий, могут кричать, но не способны к слогоделению и слогослиянию.

Системное и осмысленное употребление слогов доступно только человеку» (Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. -М., 1982. С. 55).

На уроках обучения грамоте ученикам бывают посильны как определенные практические наблюдения, так и вытекающие из них выводы теоретического порядка. Во-первых, дети усвоят, что слог может состоять из одного гласного звука: и-ва, о-сы, он-о, по-э-зи-я, на-о-бо-рот, и одновременно убедятся в том, что из одних согласных звуков слогов не бывает; во-вторых, что в слоге бывает только один гласный, а согласных может быть несколько, поэтому в слове столько слогов, сколько в нем гласных: и-рис, стра-на, встре-ча, астры; в-третьих, в каждом слоге обязательно наличествует гласный, а согласного может и не быть: а-ист, о-со-ка, и-рис; в-четвертых, если в слове несколько слогов, то на один из них падает ударение и он становится ударным, все другие слоги - безударные.

Наиболее трудным моментом при формировании представления о слоге является слогоделение внутри слова. Дело в том, что до последнего времени в лингвистической науке не получила однозначного решения теория слога, видимо, потому, что в слоге кроются два начала - артикуляционное и акустическое, фонетическое и фонологическое.

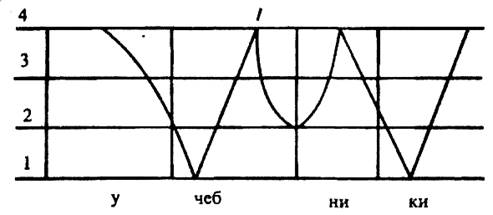

В наше время известно несколько теорий слога. Наиболее распространенные из них две. Они таковы. Теория сонорно-сти (звучности) считает, что слог складывается из звуков, имеющих разную степень звучности (сонорности) и строится по закону восходящей звучности. Суть его такова: если звуки обозначить, например, цифровыми индексами, показывающими степень звучности, то индексом 4 можно измерить гласные, обладающие самой высокой мерой звучности, сонорные согласные - 3, звонкие шумные - 2, глухие шумные - 1; граница слога обозначается /. Тогда в любом слове, например учебники, можно обнаружить такую картину: 4/142/34/14. Если все представить в графике, то можно наглядно изобразить это таким образом:

Можно по графику увидеть, что в этом слове четыре пика сонорности, образованные четырьмя волнами звучности, следовательно, в слове четыре слога, границы между ними проходят так: у-чеб-ни-ки. Исключением в этой теории будет слогораздел при сочетании двух сонорных, из которых первый - йот (й): майский (343/1143). Граница слога в подобных сочетаниях будет проходить так: спо-кой-но (114/143/34), сой-ка (143/14). Вообще же граница между слогами, как правило, проходит после максимально звучного, т.е. гласного.

Теорию мускульного напряжения активно разрабатывал академик Лев Владимирович Щёрба - глава ленинградской лингвистической школы. Слог, по этой теории, рассматривается как отрезок звучания, произносимый одним импульсом мускульного напряжения речевого аппарата. В каждом слоге мускульное напряжение нарастает и достигает максимума, а затем падает. С волной мускульного напряжения идет и волна звучности. Эта теория позволяет проводить границу слогораздела в одном и том же слове по-разному в зависимости от того, как говорящий усиливает или ослабевает напряжение мускулов: ру-чка, руч-ка.

Фонетическое членение на слоги не всегда совпадает с членением слова для переноса, а также не всегда совпадает и с морфологическим членением слова. В методике русского языка сложились две позиции по выбору предпочтительного способа слогоделения. Одна из них (Д.С. Фонин, Н.М. Бетенькова) тяготеет к мелодической интерпретации теории сонорности слогообразования и слогоделения. Она противостоит так называемой традиционной практике обучения слогоделению, которая по существу дела базируется на теории мускульного напряжения.

Сторонники первой позиции считают, что традиционное деление слов на слоги, когда в словах встречается стечение согласных, вынуждает ученика один из согласных относить к предыдущему слогу, а другой - к последующему: шай-ка, нос-тик, гвоз-дик, басня, кар-ман, кук-ла. И все это, на взгляд приверженцев этой позиции, не соответствует нормальной устной речи, искажает произношение звуков и слов, заставляет ученика «спотыкаться», прерывать плавное произношение слова на согласном звуке: май...-ка, кук...-ла, пес...-ня, что задерживает перевод детей к плавному чтению целыми словами (см. подробнее: Бетенькова Н.М., Фонин Д.С. Основы обучения грамоте. СПб., 1997.-С. 7).

Сторонники традиционного подхода к слогоделению исходят из того, что «основная задача письменной речи заключается... в передаче значений мысли. При письме и при чтении человек ориентируется на смысловые единицы речи (морфемы, слова), а не только на звуки или их обобщенные выразители - фонемы... Понимание значений морфем и установления смысловых связей между словами помогает ребенку писать грамотно подчас даже без опоры на правило, а лишь по смысловой аналогии (например, слова водичка, водяной, водолаз, водный связаны по смыслу, так как они все «про воду», и потому корни в них пишутся одинаково» (Бор и сен к о И.В. Обучение правописанию в начальной школе. - Ярославль, 1998.-С. 10-11).

Если взять, к примеру, простейшее слово ручка то, согласно первой позиции, слоги в нем будут такие: 23/14 = ру-чка; по второй позиции: руч-ка. Последнее слогоделение предпочтительнее: во-первых, оно делает более ощутимой морфемную часть слова, которая всегда значима, несет в себе смысловое значение, а слог не имеет значений, он лишь единица произносительная: во-вторых, упрощается чтение этого слова, ибо делаются более различимыми такие частотные, т.е. часто встречающиеся, буквосочетания, как согласный + гласный, в методическом обиходе получившие название слияние (СГ).

В методике обучения грамоте существует давняя традиция - одно из ключевых занятий отводить обучению детей чтению складов как в слоговых столбиках, так и в прочитываемых детьми словах из букварных текстов. Именно безошибочное и быстрое распознавание слогов-слияний в прочитываемых словах более всего обеспечивает слитное чтение целых слов и чтение целыми словами.

Проблема звукослияний всегда давала о себе знать в обучении грамоте и продолжает оставаться актуальной в современной методике. К ее решению ведут разные пути, и методикой накоплено немалое число эффективных способов формирования у детей слитного чтения. Одним из наиболее результативных остается пристальное внимание к слоговому сочетанию типа С+Г (согласный плюс гласный, так называемый двузвучный открытый слог, или слияние).

В русском языке практически все слова складываются из 19 структурных типов слогов: I) Г- а, и, у (а-ист, по-э-зи-я, и-рис, у-ха); 2) СГ (мы, ты, да, но); 3) ГС - из, ил, он, ум (по-эт, па-ук, ум-ный, ор-ган); 4) СГС (бак, мел, вал, вес, дом, пар-ma, за-вод, мазь); 5) ССГ (бра, все, где, два); 6) ГСС (акт, альт, иск, уст, геро-изм); 7) ССС (мгла, мзда, ткни, бы-стро); 8) ССГС (блин, бьют, взор, гнев, волк, па-стух); 9) СГСС (борец, ветвь, жизнь, мудр, про-цент); 10) ГСС (астр, искр, остр); 11) СССГС (вклад, мстить, страх); 12) ССГСС (блеск, плеск, гроздь); 13) СГССС (быстр, горсть, верст, фильтр, центр); 14) ССССГС (взгляд, вскрыть, всхлип); 15) СССГСС (взвизг, вскользь, страсть); 16) ССГССС (спектр, сфинкс); 17) СГСССС (монстр, царское, правительств); 18) ССССГСС (всплеск, взблеск); 19) ССГСССС (братств, у-бранств) (Моисеев А.И. Русский язык. - 2-е изд. - М., 1980. - С. 73).

Каждый из них, за исключением слогов типа Г и ГС, в свою структуру включает слияние - СГ. Это обстоятельство сообщает слиянию надежную зрительную опознавательность, что превращает его в хорошую опору при чтении, когда ученик быстро узнает знакомое буквосочетание (СГ) и одновременно вспоминает его туковое соответствие, дочитывает и причитывает к нему те согласные звуки, которые примыкают к СГ спереди и сзади в рамках одного слога. Гласный в слиянии, являясь вершиной слога, как бы выстраивает звуковое наполнение согласных букв, входящих в состав слога и произносимых в укладе гласного звука.

Дата добавления: 2016-11-02; просмотров: 4230;