Влияние на длительный стресс дополнительных кратких стрессоров 19 страница

Второй. В морской пехоте США младших командиров обучают пользоваться правилом «80 процентов». В соответствии с ним задержка в принятия решения с целью получения более 80 % необходимой информации расценивается как нерешительность и наказывается [Сантамария Д.А., Мартино В., КлемонсЭ.К., 2005, с. 60]. Опыт встреч с опасностями тренирует и приучает находить оптимальные решения.

Третий. Необходимо поощрять подчиненных критически высказываться во время подготовки рискованных операций и предлагать свои варианты действий. Это не только позволит получить более правильные решения от лиц менее высокого ранга, но более опытных, это укрепляет смелость, инициативу и право на собственную точку зрения у всех участников рискованной операции. Но среди них не должно быть сумасбродов.

Четвертый. Нужно терпимо относиться к ошибкам инициативных людей, смело действовавших в условиях с недостаточной информацией об опасности и путях ее преодоления. Терпимость к ошибке инициативного человека, во-первых, активизирует его интеллект при анализе ее: он не стыдится и не старается забыть свой промах. Во-вторых, терпимость к ошибкам помогает накапливать позитивный опыт предотвращения их. Абсолютно нетерпимы должны быть нерешительность, нечестность и, более всего, слабость у тех, кто участвует (или учится участию) в рискованных действиях в опасных ситуациях.

Пятый. В критических ситуациях приоритетны смелость и немедленность действий, однако при этом (или сразу после них) бывают вопиющие промахи. Еще Маргарита Бобнева, работая в 60-х гг. XX в. в военном Институте авиационной и космической медицины, выявила и описала возможность «глупейших» ошибочных действий, свершаемых опытнейшими профессионалами при стрессе и сразу после него [Бобнева М.И., 1964, с. 12-14]. По ее данным, они составляют 2 % от общего числа ошибок, совершенных тогда летчиками в советской военной авиации. Например, были случаи, когда опытные летчики-испытатели после опасного полета сажали самолет на взлетно-посадочную полосу «на брюхо», не выпустив шасси.

Такие случаи чрезвычайно психологически травматичны для «виновников», и не целесообразно их детальное и тем более многократное обсуждение в разных служебных инстанциях. Нельзя заронить стыд и страх в душу профессионала, лучше отметить такой промах каким-либо шутливым «награждением» виновного.

Шестой. Реальный боевой опыт формирует смелость «обстрелянного солдата», «бесстрашного ветерана». Чем заменить опыт участия в сражениях, когда их нет? Тренировками боевого мастерства, военными учениями в условиях, приближенных к боевым. И важнейшим принципом должна быть чрезмерность учебных и тренировочных нагрузок. Боевые навыки и умения, приобретенные во время запредельно трудных, изнурительных учений уменьшат вероятность испуга и страха в бою.

Телесная память о преодоленных мучениях и опыт победившей воли блокируют ужас смертельной опасности. И еще, страх перед врагом «оттесняется» из актуального осознания уверенностью в совершенстве своих боевых умений и в надежности солдат-сослуживцев.

Завершая рассуждения о смелости, напомним о важных ее основах. Это:

—профессиональная (боевая) подготовка к работе в экстремальных ситуациях (к боям), более трудная (более жестокая и опасная), чем та, с которой встретится профессионал-экстремальщик (солдат, офицер) в реальных условиях. «Тяжело в учении — легко в бою» [Суворов А.В., 1980]. Эта мысль хороша в устах Суворова, однако есть много примеров, когда несообразность тяжести ученья запросам реальности делала такое учение бессмысленным;

—непременно проверка в реальных экстремальных ситуациях умений и навыков, полученных при такой подготовке, хотя это далеко не всегда возможно;

—постоянное совершенствование этих навыков и умений или хотя бы поддержание их на должном уровне тренировками и реальными трудностями.

И еще — необходимо знать и помнить об «иллюзии умения» и «иллюзии силы», которые поддерживают у бывшего профессионала-экстремалылика представления о сохранности своих навыков, умений и силы, даже когда их уже нет, когда они угасли из-за отсутствия тренажа или после болезни либо от возрастной инволюции (старения). Такие иллюзии разрушаются только проверками боевой готовности и оправданности бесстрашия.

Далеко не всегда боевые операции, кажущиеся безрассудно смелыми, являются таковыми. За ними должен быть хладнокровный расчет. А восторги от такой «смелости» и образы «отважных героев» создаются для воодушевления людских масс: воюющих и мирных.

4.3. ВОСПРИЯТИЕ ПРИ СТРЕССЕ

4.3.1. Изменение зрительного восприятия при кратковременном гравитационном стрессе. Реакции зрения в полетах по параболе

У обитателей Земли восприятие всего происходящего на нашей планете так «рассчитано и создано» Природой, чтобы мы могли адаптироваться почти ко всем возможным на этой планете стрессорам. Так как притяжение планеты всегда одинаково и лишь на мгновения изменяется при прыжках и падениях (не смертоносных), то ощущение гравитации «не удостоилось» представительства в коре больших полушарий головного мозга и, следовательно, не осознается нами как то, что мы видим, слышим, осязаем, обоняем. И угловые ускорения (повороты) также воспринимаются ограниченно, т. к. устройство шеи и тела не приспособлено (за ненадобностью) к быстрым и долгим вращениям.

Создание скоростных транспортных средств (автомобилей, самолетов, космических кораблей) обрушило на управляющих ими людей массу гравиинерционных стрессоров (ускорений, вращений и т. п.), непривычных для человеческого организма. Возникли вопросы: насколько при этом разлаживается сложнейшая система взаимодействия органов чувств (анализаторов) и быстро ли и насколько полно наступает адаптация к таким «транспортным» стрессорам. Наиболее важным была проблема сохранения надежного зрительного восприятия как наиболее значимого для человека.

Изобретение маневренных самолетов, сделавших возможной технику высшего пилотажа, поместило человека в условия, где на него действовали непривычные и небезразличные для организма изменения действия земной гравитации, необычные вращения, инерционные перегрузки, которые могли отрицательно сказываться на работоспособности пилотов и в конечном итоге на безопасности полета. Некоторые изменения (нарушения) функций сенсорной и двигательной сфер организма, которые были отмечены летчиками при изменениях силы тяжести в полете, сразу же привлекли внимание не только создателей авиационной техники, но и психологов. Еще в 1928 г. Вульфтен-Пальте, известный летчик-врач, много сделавший для развития зарождающейся авиационной психологии, провел летный эксперимент, изучая иллюзию «смещения» приборной панели в кабине самолета, возникающую у летчиков при пониженной весомости во время вхождения в пикирование. Результаты исследований кажущихся смещений визуального поля, возникающих при повышении и понижении действия силы тяжести, были обобщены Аштоном К. Грейбилом в 1952 г. в монографии «Окулограви-ческие иллюзии». Проблема работоспособности человека в невесомости стала особенно актуальной с созданием ракетной техники, которая должна была обеспечить возможность космических полетов человека. Огромное значение сохранности зрения в этих условиях связано, во-первых, с тем, что оно обеспечивает поступление человеку большей части информации; во-вторых.

с тем, что в невесомости вследствие исчезновения реакции опоры существенно нарушаются функции специфических и неспецифических гравирецепторов и, таким образом, возрастает «удельный вес» зрения.

Несмотря на большое число физиологических исследований, выполненных в невесомости, поначалу лишь отдельные сообщения касались надежности зрения. Сопоставление и анализ разрозненных результатов затруднялись различием как методов исследования зрения разными авторами, так и способов создания ими состояния невесомости [Китаев-Смык, Л.А. 1967 а, 1968 а, 1969, 1977, 1978; Петров Ю.П., 1969; Anthony A.J., 1956; PiggL.D., 1961; Sasaki Е.Н., 1965; White W.J., Monty B.A., 1963; White W.J., 1965 и др.]. В связи с этим вопрос о характере зрительного восприятия в условиях невесомости оставался во многом не решенным.

Для повышения надежности полетов при действии на экипаж невесомости первоочередной задачей явилась оценка вероятности возникновения изменений зрительного восприятия в первые секунды ее действия. Для решения этой задачи мной проводились многолетние наблюдения за людьми, впервые находившимися в условиях невесомости, и опрос их после полета.

Как указывалось в предыдущих главах (2.1, 2.2 и др.), в начале действия невесомости возможны возникновения интенсивных эмоций, существенные сдвиги в работе органов чувств. Следует учитывать и то, что начальный период действия невесомости связан с особым напряжением в работе пилотов и космонавтов.

В режимах кратковременной невесомости испытуемым и членам экипажа специально оборудованной самолета-летающей лаборатории (ЛЛ ТУ-104А № 42396) предлагалось обращать внимание на свои ощущения, а также следить за окружающим. Если в режимах невесомости или перегрузки обнаруживались реакции, которые могли быть результатом изменения визуального восприятия, испытуемые согласно дополнительной инструкции должны были в последующих режимах обращать на них особое внимание. Они пользовались электросекундомером для регистрации времени возникновения и продолжительности субъективно воспринимаемых реакций зрения.

В полетах при кратковременных воздействиях невесомости были обследованы 425 человек, из них 215 не имели летного опыта. Об изменениях зрительного восприятия во время действия невесомости сообщили 46 человек.

Первый тип нарушения зрения объединяет то, что во всех случаях у испытуемых в невесомости нарушалась способность видеть окружающее. Все четырнадцать человек, у которых возникали такие нарушения, были представителями нелетных профессий и впервые находились в невесомости. Зрительные реакции возникали у этих людей в невесомости на фоне представления о падении «вниз» и чувства испуга. Три человека сообщили, что в начале первого пребывания в невесомости «ничего не видели». За двумя из них в полете велось наблюдение и производилась кинорегистрация их поведения. У обоих отмечены в начале невесомости мимические реакции, характеризующие испуг. Один из них в это время размахивал руками перед собой, другой крепко держался, подтягиваясь к лееру, укрепленному на потолке кабины, но глаза оставались открытыми. Семеро других отмечали в первые секунды первого для них пребывания в невесомости «затуманивание», «расплывание» видимых предметов. Три человека сообщили о кажущемся сужении поля зрения.

Следующий тип нарушений зрения у 12 человек характеризовался возникновением визуальных иллюзий движения. Из них семь человек описали в послеполетных отчетах кажущееся смещение видимых предметов вниз при возникновении невесомости и вверх — после ее окончания. Пятеро сообщили, что во время невесомости они видели многократное вертикальное «подергивание» предметов; у трех из этих испытуемых на протяжении первой секунды невесомости обнаружены вертикальные нистагмоидные движения глаз. Один испытуемый сообщил, что во время первого пребывания в невесомости панель прибора, с которого он должен был считывать показания, казалась ему циклично перемещающейся — «медленно вниз, затем быстрее вверх и т. д. Считывать данные при этом не мог» (из отчета испытуемого Ф.). Иллюзорное движение происходило всегда в вертикальном направлении. Из двенадцати человек, сообщивших о кажущихся перемещениях визуального окружающего пространства, пятеро имели значительный летный опыт.

Еще один тип нарушений зрения был связан с изменением восприятия глубины (у пяти человек). Четверо отметили во время невесомости кажущееся удаление видимых объектов или «вытягивание» кабины. Из отчета испытуемого Л.: «Во время полета я сидел на полу салона для парения, ни за что не держась. Во время перегрузки мягкие маты, на которых я сидел, промялись и в невесомости подбросили меня вверх. Но я почувствовал, что лечу не вверх, а вниз, в колодец. При этом все виделось удаленным и уменьшенным, как будто я действительно смотрел из колодца. Вначале ощущал страх, как при падении. Потом чувство страха прошло, но картина, "как из колодца", еще сохранялась. Когда я стал летать по салону, отталкиваясь от стен, то видел все как обычно, чувство "как из колодца" прошло как-то незаметно». По данным расшифровки киносъемки, испытуемый Л. с наступлением невесомости взмахнул руками и, медленно поворачиваясь назад через голову, завис в воздухе. На лице выражение удивления. На 4-й секунде невесомости ухватился за поручень. На 7—10-й секундах разговаривал с испытуемым П. Иногда отталкивался и плыл по салону. У одного испытуемого в режиме невесомости возникло иллюзорное приближение наблюдаемого объекта. Из отчета испытуемого К.: «Во время невесомости, приборная панель стала приближаться к моему лицу. Я подумал, что при перегрузке не выдержали крепления, и схватил панель руками... Она была закреплена».

Субъективные реакции еще двух человек имели сложный характер и могут расцениваться как сочетание различных зрительных иллюзий. Из отчета первого из них — испытуемого И.: «Во время полета в соответствии с заданием наблюдал за показаниями индикатора, расположенного передо мной на уровне груди. При действии перегрузки работоспособность не изменилась. В невесомости индикатор стал опускаться вниз, казалось, ниже колен. Я схватился за стол, на котором был укреплен индикатор, чтобы помешать ему опускаться. Почувствовал, что я тоже опускаюсь вниз. Ухватиться за стол не сразу удалось, т. к. в это время я видел только индикатор. Все остальное исчезло. Стола я тоже не видел. Когда после невесомости наступила перегрузка, все виделось обычным; только руки были тяжелее. При повторениях невесомости ничто не мешало считывать показания прибора».

Второй испытуемый С, согласно протоколу эксперимента, в первом режиме невесомости не смог считывать показания прибора, а в последующих режимах производил считывания в соответствии с инструкцией, безошибочно. Из отчета испытуемого С: «Во время перегрузки почувствовал, что мягкая подушка сиденья медленно продавливается под отяжелевшим телом, кровь отливает от лица. И вдруг... будто кабина самолета раскололась и стремглав стала падать. Стало светлее, но туманно; все, что было перед глазами, поехало вниз и остановилось ниже градусов на 10-15. Ужас сдавил горло, захватило дыхание. Подушка кресла расправилась, вытолкнув меня. Руки судорожно сжимали подлокотники. Я понял, что это невесомость. Вокруг был не простой туман. Казалось, что совершенно побелели, будто покрылись снегом или инеем, все светлые части предметов, а темные, напротив, почернели. При этом поблекли цвета, как на недодержанном фотоснимке, напечатанном на контрастной фотобумаге. Все это сохранялось секунд 15-20. И вдруг сразу облегчение, чувство радости. Все еще крепко сжимая руками подлокотники кресла, я стал понемногу взлетать над ним и осматриваться. Все казалось таким умытым, как после дождя, цвета ярче. В последующих режимах невесомости чувство падения и страха было менее выраженным. Затуманивания предметов я больше не замечал». По данным киносъемки: «С наступлением первого режима невесомости на лице испытуемого С. появилось выражение испуга, который через 4 секунды сменился улыбкой, и он стал оглядываться вокруг».

Таким образом, немногие из числа обследованных (7,7 %) отметили в условиях невесомости те или иные нарушения зрительного восприятия. Во всех случаях эти явления расценивались испытуемыми как «кажущиеся». В большинстве случаев реакции зрения появлялись у лиц, не имеющих летного опыта,— у 26 человек. Из числа людей летных профессий указанные реакции были лишь у семи. Во всех случаях зрительные иллюзии появлялись одновременно с исчезновением силы тяжести в первом же режиме невесомости. После нескольких пребываний в невесомости иллюзии перестали возникать.

У лиц, не имеющих летного опыта, преобладали нарушения видимости (иллюзорные затуманивания поля зрения, расплывание видимых предметов и т. д.). Эти реакции возникали на фоне чувства страха и выраженного двигательного и эмоционального возбуждения, были непродолжительны (2—5 с). В большинстве случаев наблюдались лишь в первом режиме невесомости. Иллюзорные смещения визуального поля возникали у 13 человек и сохранялись, как правило, на протяжении всей невесомости, повторяясь в 1—3 ее режимах. Иллюзорное искажение зрительно воспринимаемой глубины отмечено двумя испытуемыми — одним на протяжении одного режима, другим — на протяжении двух режимов невесомости. Важно отметить, что нарушения зрения появлялись только у тех, у кого в режимах короткой невесомости было ощущение опускания вниз — «падения», «проваливания». У них в этих полетах не было ни тошноты, ни рвоты. И напротив, ни у одного из «тошнотиков» в невесомости не было заметных нарушений зрения. В связи с этим еще в 1961 г. я рекомендовал отбирать из числа космонавтов для работы с визуальными индикаторами, шкалами, приборами именно «тошнотиков», а для работы с интенсивными перемещениями при невесомости в кабине и в открытом космическом пространстве направлять тех, кого не тошнит при тестировании в кратких режимах невесомости (в авиационных полетах по параболе) [Бестужев К.И., Берез-кин Е.Т., Китаев-Смык Л.А., Клочков A.M., 1961].

В режимах невесомости (и перегрузки) во время полетов по параболе мной было обнаружено изменение различной функции зрения, в том числе и цветовосприятия. Это свидетельствовало о сложности взаимодействующих систем в структуре анализатора одной (в данном случае зрительной) модальности [Китаев-Смык Л.А., 1963,1964; Китаев-Смык Л.А., 1969; Китаев-Смык Л.А., Пинегин Н.И., 1966 и др.]. Стрессогенные факторы могут изменять сбалансированность этих систем, что сказывается на показателях восприятия, регистрируемых инструментально, и воспринимаемых как субъективно заметные изменения внешней среды. А если, по мнению испытуемого, их «быть не может», то они интерпретируютя им как сенсорные иллюзии.

Большой серией экспериментов в коротких режимах невесомости и перегрузки, т. е. при гравитационном стрессе, были

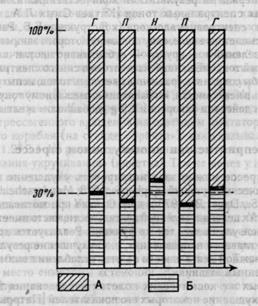

Рис 28. Изменения цветовой чувствительности при кратковременном гравиинерционном стрессе (в режимах невесомости и перегрузки):

Яркость (в%). А — желтого — 560 нм. Б — синего — 450нм. Эти спектраль ные тона «смешивались» испытуемыми так. чтобы приравнять их смешанный тон к зеленому («салатовому») спектральному тону с длиной волны 540 нм установлены разнонаправленные изменения чувствительности зрения к синему и желтому насыщенным и спектральным тонам. Если ненасыщенные цветовые тона (близкие к порогу различения цвета) при изменении действия силы тяжести (возникновение ускорения 1,5 g или невесомости) казались еще менее насыщенными или бесцветными, то насыщенные тона при тех же воздействиях казались более насыщенными и яркими. При возникновении невесомости испытуемым казалось, что намного ярче других насыщенных цветов становился желтый тон. При ускорении 1,5 g несколько более ярким и насыщенным казался синий цвет. Эксперименты проводились с окрашенными полями, колориметрированными с помощью «Атласа цветов» Е. Б. Рабкина и при его консультационной помощи.

Указанные качественные данные [Китаев-Смык Л.А., 1963] были подтверждены результатами количественных измерений восприятия спектральных тонов [Китаев-Смык Л.А., 1969]. С помощью спектроанамалоскопа (конструкции Е.Б. Рабкина) создавалось цветовое поле, одну половину которого занимал спектральный зеленый тон, другую — субъективно неотличимый от него зеленый тон, смешанный из желтого и синего спектральных тонов. Чтобы сохранять уравнение цветовых тонов, испытуемые, оказавшись в невесомости, «добавляли» к смешанному тону синий цвет, а при действии ускорения 1,5 g «добавляли» желтый цвет (рис. 28).

4.3.2. Восприятие при многосуточном стрессе

При стрессе можно зарегистрировать ухудшение целого ряда психических функций [Kaplan S., 1973; Manderscheid R. W., Silbergeld S., Dager В., 1976 и др.]. Однако при мотивации, побуждающей к целенаправленной деятельности, часто имеет место значительное улучшение тех же функций. Реализуется принцип «усиления главного направления», т. е. улучшение результатов наиболее важной деятельности за счет ослабления внимания к второстепенным заданиям.

В первых же космических полетах исследования зрения выявили ухудшение некоторых его показателей [Петров Ю.П., 1969; Хрунов Е.В., Хачатурьянц Л.С., Попов В.А., Иванов Е.А., 1974]. Вместе с тем космонавты отлично выполняют задания, связанные со зрительной нагрузкой [Береговой Г.Т., Бузни-ков А.А., Васильев О.В. и др., 1972 и др.]. Более того, стали известны многочисленные случаи наблюдения из космоса столь мелких наземных объектов, что это, казалось бы, противоречило научным данным о возможностях зрения. Оценивая эти случаи, во-первых, не следует забывать, что усредненные данные, полученные в целях профотбора, отражают скорее нижнюю границу его требований. Во-вторых, в «космическом феномене» проявляется процесс «обучения видению», который постепенно реализуется при профессиональном обучении и из-за этой постепенности иногда ускользает от исследователей зрения. Впервые попав в космос, человек оказывается как ребенок перед беспрецедентным фактом, как обучающийся ремеслу, но в кратчайшие сроки оснащенный умением обучаться. Такой процесс «обучения видению» описан В.И. Севастьяновым: «В первые дни с космической высоты я различал мало объектов. Потом стал замечать суда в океане. Затем — суда у причалов. В середине полета обнаружил поезд, подходивший к мосту. Первое время возле дороги виднелись какие-то квадратики. Через несколько дней заметил, что это приусадебные участки. Вскоре стал различать, какие из них вспаханы, а какие нет. В конце полета уже видел постройки на этих участках... Начинаешь замечать крупные объекты: острова, моря, горные цепи. Потом поле зрения "сужается", становится больше знакомых объектов. После второй недели полета стоило взглянуть в иллюминатор, и я сразу узнавал, где летит корабль» [Севастьянов В.И., 1979, с. 30—31].

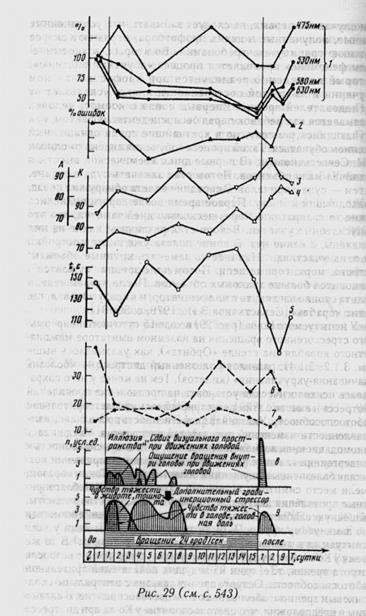

У испытуемого Ко-ва (рис. 29) в ходе 15-суточного непрерывного стрессогенного вращения на наземном имитаторе межпланетного корабля (на стенде «Орбита»), как указывалось выше (см. 3.1.2—3.1.4), развился болезненный дистресс — «болезнь укачивания-укручивания» (кинетоз). Тем не менее у него сохранялась психологическая установка на преодоление проявлений дистресса и вместе с этим регистрировалась удовлетворительная работоспособность. Указанная двойственность проявлялась в направленности изменений показателей восприятия. Ухудшилась аккомодационная возможность зрения, снизилась способность к конвергенции глазных яблок, при длительном напряжении возникали болезненные ощущения в области глазниц. Таким образом, имели место симптомы астенопии. Это усиливало неблагоприятные проявления дистресса: головную боль, чувство тошноты, мышечную слабость. (Такие же явления — усиление кинетоза «по замкнутому кругу» — были зарегистрированы нами у всех испытуемых в аналогичных экстремальных условиях.) В то же время у Ко-ва, как и у других испытуемых, существенно возросла острота зрения, т. е. один из ведущих показателей зрительной работоспособности. Острота зрения связана с центральным кол-бочковым зрением, обеспечивающим цветовосприятие. В связи с этим я предположил, что цветовосприятие у Ко-ва при дистрессе улучшилось. С помощью спектроаномалоскопа конструкции Е.Б. Рабкина было обнаружено, что пороговая чувствительность к коротковолновой (синей) части спектра, действительно, возрастала. Однако в то же время чувствительность к средне- и длинноволновым цветовым тонам (зеленому, желтому, красному) снизилась. Надо полагать, эти фрагментарные улучшения зрения (несмотря на симптомы астенопии) связаны не с тотальным повышением чувствительности колбочкового зрения, а с изменением нейрогуморальных и иных «механизмов» в высших интегративных уровнях зрительной системы.

Связь зрительного, в частности цветового восприятия, с вегетативными функциями организма может быть проиллюстрирована эффектом цветовых воздействий на вегетативные симптомы стресса. Мной обнаружено, что быстрая установка перед испытуемым хорошо освещенного яркого желтого экрана («цветовая нагрузка») могла при наличии легкой тошноты провоцировать рвоту; это воздействие часто вызывало у испытуемых (при наличии у них симптомов кинетоза) ощущение удара в живот. «Цветовая нагрузка» с использованием коричневого, оранжевого цветов тоже заметно усиливала имеющуюся при кинетозе тошноту [Китаев-Смык Л.А., 1977]. «Цветовые нагрузки» с использованием голубого, фиолетового и главным образом синего, напротив, несколько снижали тошноту при стрессе-кинетозе. Следует сказать, что известно много экспериментальных данных относительно влияния цветовых воздействий на вегетативную систему [Шапиро Б.И., 1965; StolperJ.H., 1977 и др.].

Рис. 29. Сенсорно-перцептивные показатели при многосуточном стрессе у испытуемого Ко-ва (при жизнедеятельности его в стенде «Орбита», вращающемся с угловой скоростью 24 град/с).

1 — пороговая контрастная чувствительность (по яркости) цветового зрения к спектральным тонам 475,530,580,630 нм.; 2 — острота зрения; 3 — максимальная аккомодация (шкала А в мм); 4 — максимальная конвергенция (шкала К в мм); 5— пороговая чувствительность периферического зрения (в сек.); 6 — продолжительность нистагма при «сильном» вестибулярном воздействии (вращение на кресле Барани со скоростью 10 оборотов за 20 с); 7 — продолжительность нистагма при •слабом» вестибулярном воздействии (вращение на кресле Барани со скоростью 5 оборотов за 20 с ); 8 — сенсорные иллюзии: «внешние» (сдвиг визуального пространства при движениях головой) и «внутренние» (ощущение вращения внутри головы при движениях головой).

♦Жирной короткой» стрелкой обозначено время двухчасовой остановки вращения стенда «Орбита» по техническим причинам (эта остановка стала «дополнительным» гравиинерционным стрессором).

В описанных выше исследованиях максимально противоположные эффекты создавали при стрессе желтый и синий тона. О полярности субъективной оценки именно желтого и синего цветов говорил известный художник Василий Кандинский. Функциональные механизмы, лежащие в основе этой полярности, следует обсуждать с учетом двойственности нашего зрения, т. е. наличия фотопического и екотопического зрения, и того, что максимальная чувствительность одного адресована к желтой, другого— к синей частям цветового спектра. Полярные эффекты желтого и синего цветов были подмечены в древности и отражены в представлениях о субстанциях «янъ» и «инь». Ц. Ле-Престр сообщает, что первоначально на Дальнем Востоке янъ было обозначением солнечного склона горы, инь — теневого [Le Prestre С. 1971, с. 178]; в дальнейшем под этими понятиями стали понимать более широкие явления. В последние десятилетия опубликовано немало экспериментальных данных о том, что сложность реакции зрительного анализатора при гравитационных стрессорах не исчерпывается «двойственностью», обнаруженной автором этих строк и описанной выше.

4.3.3. Зрительные иллюзии при кратковременном гравиинерционном стрессе

Следует отметить, что у лиц, имеющих значительный летный опыт, зрительные реакции в невесомости были чаще в виде иллюзорного движения оптического поля и искажения видимой глубины пространства, а не ухудшения видимости окружающего. И как ни странно, у «опытных» испытуемых такие зрительные иллюзии были намного более устойчивы (повторялись в большем числе режимов невесомости), чем у людей нелетных профессий.

Наиболее изученной зрительной иллюзией, возникающей в условиях невесомости, стала так называемая окулогравиче-ская иллюзия — кажущийся вертикальный сдвиг пространства [Китаев-Смык Л.А., 1968 a; Roman J.A., Warren В.Н., Graybiel А., 1964 и др.]. Она чаще возникает в условиях затемнения при наблюдении за тускло светящимся ориентиром во время гравитационных воздействий у большинства людей и воспроизводится при многократных повторениях такой ситуации. То, что в ходе настоящего исследования окулогравическая иллюзия была отмечена только четырьмя из 425 обследованных, следует объяснить отсутствием затемнения в кабине нашего самолета во время изменения силы тяжести в полете, а также тем, что многие из наблюдавшихся нами в полетах людей ко время невесомости были заняты реальной, подчас напряженной деятельностью, что, как известно, стимулирует осознаваемость текущей ситуации и препятствует активизации в сознании иллюзорных представлений. В темноте снижение тонического влияния интегративных центров центральной нервной системы наряду со снижением значимости сигналов об оптическом пространстве способствует возникновению иллюзорного восприятия [Popov V.A., YuganovE.M., 1967].

Экспериментальные данные [Китаев-Смык Л.А., 1968 а] позволяют считать, что окулогравическая иллюзия при гравитационных воздействиях не является результатом движения глазных яблок. Как полагал 3. Гратеволь [Gerathewohl S., Ward J., 1960], она возникает как актуализация в сознании обратной афферентации, сигнализирующей об изменениях в глазодвигательном аппарате, компенсирующих тонические влияния на него гравирецепторов. Сообщалось, что не движение глаза, а корректирующие сигналы, которые предотвращают его движение, являются причиной иллюзорного блуждания светового пятна в темноте [Грегори Р.Л., 1970]. И все же иллюзорное периодическое смещение визуального ориентира в условиях невесомости, отмеченное в ходе нашего исследования испытуемым Ф., возможно, является ни-стагмообразным проявлением окулогравической иллюзии, когда вестибулярные тонические влияния, вызывающие поворот вверх глазного яблока, периодически «накапливались» и преобладали над компенсирующими их стимулами к его опусканию.

Дата добавления: 2016-05-11; просмотров: 642;