Структурная трансформация экономики и инновационно-инвестиционная политика

7.4.1.Структурные преобразования экономики

Республика Беларусь после распада СССР стала самостоятельным суверенным государством, получив в наследство достаточно развитую экономику с многоотраслевой структурой. Ведущую роль в ней играли отрасли специализации — машиностроение, химическая и нефтехимическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая и пищевая промышленность, животноводство, льноводство и картофелеводство. Продукция этих отраслей в больших объемах вывозилась за пределы страны (коэффициент товарности превышал 0,3) для удовлетворения общесоюзных потребностей.

Однако в условиях переходного к рыночным отношениям периода сложившиеся производственно-экономические связи были разрушены, что привело к потере или значительному сокращению рынков сбыта белорусских товаров, утрате дешевых источников топливно-энергетических и сырьевых ресурсов. В число актуальнейших выдвинулась проблема модернизации национальной экономики, ее структурной перестройки в контексте требований рыночной трансформации и мировых тенденций развития.

В первые годы переходного периода структурные преобразования осуществлялись стихийно, преимущественно путем косвенного регулирования с применением монетаристских подходов (либерализация хозяйственной жизни, приватизация, жесткая денежно-кредитная политика), что не привело, однако, к ожидаемому результату. Постепенно утвердилось мнение о необходимости использования инвестиционной составляющей в качестве важнейшего рычага структурных преобразований и повышения роли государства в их осуществлении на основе разработки и реализации эффективной инновационной и инвестиционной политики, учитывающей специфические особенности страны и мировой опыт.

В экономике Беларуси сложился ряд структурных деформаций, как унаследованных от бывшего СССР, так и возникших в первые годы суверенного существования. Основными из них являлись:

• несоответствие структуры производства внутреннему и внешнему спросу, выражающееся в неполном использовании созданных ранее для удовлетворения общесоюзных потребностей производственных мощностей, больших объемах нереализованной готовой продукции, увеличении числа убыточных предприятий, росте дебиторской и кредиторской задолженностей;

• наличие в структуре экономики значительного числа материало- и энергоемких отраслей и производств, что в новых условиях хозяйствования привело к снижению эффективности производства, его зависимости от внешних поставок постоянно возрастающих в цене топливно-энергетических и сырьевых ресурсов;

• технологическое отставание производственной базы национального хозяйства от экономически развитых европейских государств, высокий уровень физического и морального износа активной части основных средств вследствие недостатка инвестиций не только для расширенного, но и простого их воспроизводства;

• не отвечающий современным реалиям уровень развития наукоемких высокотехнологичных экспортоориентированных с высокой долей добавленной стоимости производств.

В этих условиях стала очевидной необходимость: формирования новой структуры национальной экономики в направлении роста ее наукоемкости и техновооруженности, экологической сбалансированности и энергоэффективности; перевода системы управления экономикой па корпоративные принципы и обеспечения на этой базе качественно новых стимулов инновационного развития; завершения начатых институциональных преобразований; создания адекватной рыночным условиям системы мотивации поведения предпринимателей и наемного персонала, достижения радикального повышения уровня жизни населения; оптимального встраивания белорусской экономики в мировое хозяйство с использованием двух- и многосторонних связей.

Системный подход к решению проблемы структурной перестройки и повышению на ее основе конкурентоспособности национальной экономики означает, что недостаточно принять некий «план мероприятий» по ее улучшению — в действующей системе экономических координат его реализация вряд ли сможет оказать длительное устойчивое воздействие. Требуются обновление не только технологий и парка оборудования, но и воспроизводственной, отраслевой, региональной и организационной структур экономики, а также внедрение экономических механизмов (инструментов), стимулирующих работу предприятий.

При преобразовании структуры экономики предстоит усовершенствовать межсекторные, межотраслевые и межрегиональные пропорции (между государственным и частным секторами; производством, потреблением и накоплением; отраслями специализации, ориентированными на экспорт продукции, и вспомогательными и обслуживающими производствами; промышленностью и сельским хозяйством; отраслями, производящими товары и оказывающими услуги; между крупным и мелким бизнесом), оптимизировать пропорции в социально-экономическом развитии областей и г. Минска, усилить социальную составляющую.

В решении перечисленных проблем важнейшая роль принадлежит государству. Однако государственное управление должно быть дополнено рыночными механизмами хозяйствования, методами государственно-частного партнерства, в связи с чем перед ним возникают задачи, во-первых, структурных преобразований и модернизации экономики; во-вторых, полноценного включения механизмов рыночной конкуренции и коммерциализации нововведений, что в совокупности обеспечит долгосрочный рост конкурентоспособности белорусской экономики.

При определении направлений структурных преобразований необходимо исходить из принципов:

• перехода на инновационный путь развития;

• многоукладное экономики, обеспечения равных условий хозяйствования всем юридическим и физическим лицам;

• последовательной трансформации отношений собственности, развития предпринимательства, либерализации всех видов экономической деятельности;

• концентрации ресурсов на эффективном использовании конкурентных преимуществ как базовых точек роста и приоритетных направлений структурной политики;

• социальной ориентации перспективной структуры экономики, ускоренной динамики развития сферы услуг;

· приоритетности наукоемких, высокотехнологичных, конкурентоспособных, экспортоориентированных и импортозамещающих нересурсоемких отраслей и производств с высокой долей добавленной стоимости;

• учета факторов глобализации экономики, региональной интеграции, прежде всего с Россией, Казахстаном и другими странами СНГ;

•гармонизации развития крупного производства (создание национальных и вхождение в транснациональные корпоративные структуры) и малого предпринимательства;

• обеспечения рационального использования природно-экономических, демографических и других местных ресурсов;

• комплексного развития производительных сил страны и ее регионов;

• экологизации экономики, сохранения окружающей среды для нынешнего и будущих поколений;

• рационального сочетания систем государственного регулирования и рыночного саморегулирования;

• государственной поддержки наиболее эффективных экспортоориентированных и импортозамещающих предприятий и производств.

В качестве критериев успешности реализации указанных структурных преобразований следует использовать уровень обеспечения национальной безопасности (продовольственной, энергетической, финансовой, экологической, оборонной), повышение уровня эффективности и конкурентоспособности экономики Беларуси в сравнении со странами — торговыми партнерами.

Опыт государств, добившихся достаточно быстрого подъема экономики, свидетельствует о необходимости применения следующих стратегий структурных преобразований: стратегии использования местных природных ресурсов с привлечением иностранных инвестиций и последующим направлением полученных доходов на развитие других отраслей; стратегии «преследования», ориентированной на освоение конкурентоспособной продукции экономически развитых стран, но с более низкими ценами; стратегии «передовых рубежей», суть которой состоит в разработке новых продуктов и технологий на основе достижений НТП.

Структурная политика Республики Беларусь должна предусматривать рациональное сочетание указанных стратегий развития применительно к специфике межотраслевых комплексов и отраслей страны с учетом максимального использования их конкурентных преимуществ. Исходя из этого, целесообразно сгруппировать отрасли по следующей схеме:

1. Базирующиеся на использовании региональных факторных условий и ресурсов, а также ввозимых ресурсов, прежде всего топливно-энергетических, поступающих в республику по магистральным нефте- и газопроводам, К этой группе относятся специализированные отрасли и производства АПК (животноводство, льноводство и картофелеводство), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, промышленность строительных материалов, электроэнергетика, топливная, химическая и нефтехимическая промышленность, транспорт. Основное направление структурной перестройки и повышения конкурентоспособности — наращивание объемов продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках, путем модернизации производства, внедрения прогрессивных технологий и техники, привлечения ПИИ.

Структурная политика в отношении данных отраслей должна быть ориентирована на самостоятельное развитие на основе самофинансирования, что предусматривает построение системы налогообложения, оставляющей в распоряжении предприятий необходимые ресурсы и стимулирующей их эффективное вложение. Предприятия этой группы могут привлекать иностранные инвестиции на условиях, не представляющих угрозы национальной безопасности.

2. Традиционные отрасли промышленности, которые обладают высоким научно-техническим потенциалом, способны в относительно короткие сроки повысить уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции и создать новые ее виды, отвечающие потребительским характеристикам мирового и внутреннего рынков, но в то же время нуждаются в государственной поддержке (тракторное, сельскохозяйственное, дорожное и транспортное машиностроение, автомобиле- и станкостроение, черная металлургия и легкая промышленность). Основные направления структурной перестройки — модернизация, перепрофилирование производства на базе современных, в том числе заимствованных, технологий, закупки нового оборудования, выпуск конкурентоспособных видов продукции в соответствии с запросами рынков.

В качестве приоритетов целесообразно выделить технологически взаимосвязанные отрасли, обеспечивающие увеличение производства конкурентоспособной продукции с. высокой долей добавленной стоимости, а также выпуск технически совершенных машин и оборудования, позволяющих повысить уровень технологического развития других отраслей, экологическую безопасность на всех стадиях производственного процесса.

3.Наукоемкие экспортоориентированные отрасли и производства, реализующие передовые достижения НТП и наиболее полно использующие человеческий потенциал страны — высококвалифицированный труд. Это наиболее перспективная, но и требующая самых больших объемов инвестиций и затрат человеческого капитала группа. Она включает отрасли, разрабатывающие и внедряющие новейшие и высокие технологии (прецизионные, лазерные, электронно-плазменные, высокотемпературный синтез; основанные на применении новых видов сырья, конструкционных материалов, катализаторов); производства по выпуску материалов для микро- и наноэлектроники, композиционных материалов, по синтезу новых химических соединений, а также реализующие технологии тонкого химического синтеза, нанотехнологии, импортозамещающие; предприятия по химическому и биологическому синтезу фармацевтических средств, биологически активных соединений и пищевых добавок, биологических средств питания и защиты растений и животных; подотрасли системы образования и научного обслуживания.

Ко всем группам отраслей необходимо применить комплекс методов государственного регулирования: снижение налоговой нагрузки, льготное кредитование, прямые государственные инвестиции и субсидии, защитные импортные тарифы для достижения приемлемых стандартов качества и уровня издержек в сравнении с конкурентами, нетарифное регулирование и др. Важнейшими организационными структурами должны стать транснациональные, межгосударственные, межотраслевые, отраслевые и территориальные корпоративные объединения в форме транснациональных корпораций, финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, кластеров, включающие технологически и экономически взаимосвязанные производства, научно-технические и финансовые структуры. Это обеспечит снижение издержек производства, привлечение инвестиций, в том числе зарубежных, концентрацию сил и ресурсов на реализации приоритетов структурной перестройки и повышения конкурентоспособности продукции.

Особенности преобразований различных видов структуры экономики (воспроизводственная, отраслевая, технологическая и др.) определяются государственными программами структурной перестройки, научно-технического прогресса, отраслевыми программами и потребностями внутреннего и внешних рынков.

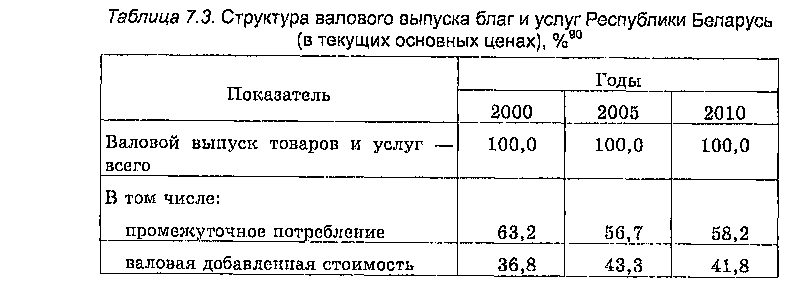

Воспроизводственная структура характеризует соотношение секторов экономики по производству и потреблению благ и услуг на всех стадиях воспроизводства. На стадии производства — это соотношение промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости, которое представляет собой важнейшую макроэкономическую пропорцию, отражающую достигнутый уровень развития производительных сил страны (табл. 7.3).

Доля промежуточного потребления характеризует удельный расход сырья, материалов, топлива, энергии и других материальных элементов оборотного капитала на единицу валового выпуска товаров и услуг. Это обобщающий показатель материалоемкости продукции, на который существенно влияют применяемые техника и технологии производства, уровень подготовки кадров, система организации труда и производства. Валовая добавленная стоимость представляет собой разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. Она является основой валового внутреннего продукта. Чем выше уровни технико-технологической базы производства и использования материальных ресурсов при прочих равных условиях, тем ниже доля промежуточного продукта и выше удельный вес ВВП, что свидетельствует об эффективности экономики. По объему производства ВВП на душу населения определяется уровень социально-экономического развития страны.

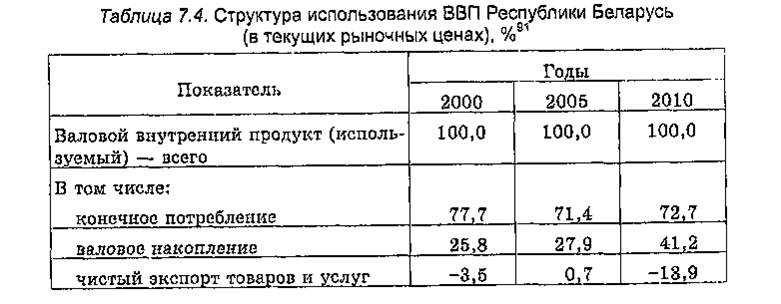

На стадии потребления особую значимость приобретают пропорции в использовании ВВП. Удельный вес расходов на конечное потребление, охватывающее домашние хозяйства, государственные учреждения, некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства, в перспективе, исходя из поставленных целей модернизации экономики, будет снижаться за счет увеличения доли валовых накоплений. При этом расходы на конечное потребление домашних хозяйств (приобретение потребительских товаров и услуг, платные услуги учреждений образования, здравоохранения, культуры и др.) в расчете на душу населения, сокращаться не должны, но могут повышаться по мере роста ВВП при некотором снижении их доли. Доля расходов государственных учреждений и абсолютные их размеры при совершенствовании структуры государственного управления должны уменьшаться. Расходы некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, по море развития рыночной инфраструктуры будут возрастать. Чистый экспорт товаров и услуг в связи с необходимостью импорта высокопроизводительного оборудования и новейших технологий, конструкционных материалов, а также топливно-энергетических ресурсов в ближайшие годы может иметь отрицательное значение, т.е. минус 2—3 % (табл. 7.4).

Следует отметить, что интенсивно развивающиеся страны имеют более высокий удельный вес валовых накоплений, что обеспечивает мобилизацию необходимых ресурсов на модернизацию экономики. Так, соотношение конечного потребления и валового накопления в структуре используемого ВВП в 2007 г. составляло: в Китае — 49,6 : 42,7; Индии — 66,5 : 36,9; Франции — 79,8 : 22,1; Японии — 74,9 : 23,8; Германии — 74,7 : 18,3; Российской Федерации — 65,8 : 24,5.

К воспроизводственной примыкает так называемая институциональная структура, характеризующая прежде всего складывающиеся пропорции секторов экономики по формам собственности. На 01.01.2011 г. доля государственной собственности по первоначальной стоимости основных средств составляла 54,3 %, частной — 44,2, иностранной — 1,5 % против соответственно 73,0, 26,8 и 0,2 % на 01.01.2001 г. Соотношение секторов экономики в зависимости от форм собственности свидетельствует об уровне развития рыночных отношений в стране.

Отраслевая структура, характеризующая пропорции между отраслями и межотраслевыми комплексами, отражает специализацию национальной экономики на выпуске таких видов товаров и услуг, которые в наибольшей степени соответствуют природно-экономическим, демографическим факторам и условиям, наиболее полно отвечают запросам внутреннего и внешних рынков.

Закономерностью развития отраслевой структуры экономики является цикличность обновления технологий и отраслей. На циклический характер научно-технического и социально- экономического развития национальных экономик обращали внимание многие ученые. Основополагающие принципы циклического обновления отраслевой структуры были сформулированы, как уже отмечалось ранее, в работах И. Шумпетера. Материальную базу этих изменений составляют нововведения, несущие в отрасль технологический прогресс. Переход на новые технологии обусловливает структурные сдвиги, поскольку меняется разделение труда внутри предприятия, отрасли, территории.

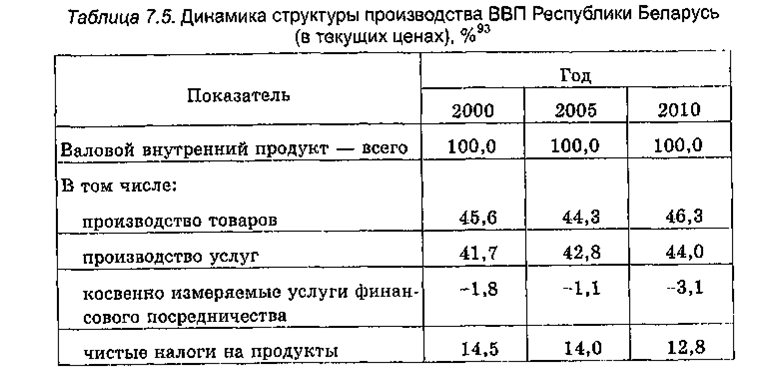

Оценка структурных сдвигов производится с использованием различных показателей, таких, например, как удельный вес отрасли в объеме производства продукции комплекса, валовом внутреннем продукте; удельный вес занятых в отрасли (сфере деятельности) в общей численности занятых в экономике; доля отрасли в стоимости основных средств. Изменение отраслевой структуры производства ВВП в стране приведено в табл. 7.5. (Отраслевая структура межотраслевых комплексов и внутриотраслевые сдвиги анализируются в разделе 5.)

Соотношение продукции, произведенной с использованием разных способов производства и поколений техники, в структуре валового выпуска товаров и услуг в современной научной литературе получило название технологической структуры экономики. Ее характеризуют удельные веса прогрессивных, традиционных и реликтовых укладов в научно-производственном потенциале страны, что предопределяет эффективность экономики и уровень конкурентоспособности продукции.

Смена поколений техники и технологических процессов — первичное звено технологического сдвига. Она основывается на реализации прогрессивных научно-технических идей, кластеров изобретений и происходит с периодичностью в 8—10 лет, что находит отражение в обновлении активной части основных средств. Освоение нового технологического принципа формирует научно-техническое направление, которое включает ряд сменяющих друг друга поколений техники и имеет жизненный цикл 80—100 лет.

Совокупность взаимосвязанных научно-технических направлений, реализующих кластер базисных нововведений, образует технологический уклад. Ключевым фактором первого (I) уклада было изобретение текстильной машины, второго (II) — парового двигателя и станков, третьего (III) — электродвигателя и технологии производства стали, четвертого (IV) — двигателя внутреннего сгорания и технологических процессов нефтехимии, пятого (V) — микроэлектронных компонентов, шестого (VI) — генной инженерии, нано- и информационных технологий.

Определение технологической структуры сопряжена с большими трудностями. По оценкам специалистов, в экономически развитых странах переход к V технологическому укладу начался еще в 1970-е гг. Например, в Японии к началу 1990-х гг. удельный вес V технологического уклада составил 45 %, IV — 35, остальных — 20 %; в России доля первых двух укладов в этот период не превышала соответственно 8 и 4-6 %.

В Беларуси, по ориентировочным оценкам Программы структурной перестройки и повышения конкурентоспособности белорусской экономики, подавляющая часть промышленной продукции (68 %) производится в условиях IV технологического уклада, 22—23 % — III и 9—10 % — V и VI. Основные причины отставания — разрушение научно-инновационного и производственного потенциалов страны в начале 1990-х гг., низкий уровень наукоемкости ВВП (0,7 %) по сравнению с экономически развитыми государствами (3—4 %), неоправданная конверсия в военном промышленном комплексе, где преобладал V технологический уклад, слабая инновационная деятельность и отсутствие эффективных механизмов стимулирования создания принципиально новых техники и технологий.

Региональная структура характеризует территориальные пропорции размещения видов экономической деятельности, формируемые исходя из соблюдения принципов: обеспечения комплексного развития производительных сил регионов на основе рационального использования местных природных, экономических, демографических и других факторов и условий; постепенного выравнивания условий жизни населения, проживающего на этих территориях, и, главное, — углубления территориального разделения труда. (Динамика структурных сдвигов в размещении важнейших видов экономической деятельности по регионам Республики Беларусь приведена в разделе 6.)

7.4.2.Инновационная и инвестиционная политика

Структурная трансформация экономики осуществляется на базе научно обоснованной инновационной и инвестиционной политики — составной части экономической политики государства.

Инновационная политика — совокупность мер государственного регулирования, направленная на повышение инновационной активности и поддержку базисных (важнейших) инноваций, на формирование национальной инновационной системы. Она определяет специфический вид деятельности, связанный с внедрением результатов ИР (новшеств) и нововведений в производство, которые затем трансформируются в инновационный продукт — новые виды продукции и услуг, в новые технологии, новые формы организации труда и управления — программные продукты, обеспечивающие экономический и социальный прогресс в обществе.

Стратегическая цель инновационной политики Беларуси — создание инновационной, конкурентоспособной на мировом рынке, наукоемкой, ресурсосберегающей и экологозащитной экономики, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие и повышение уровня и качества жизни народа.

Основными задачами инновационной политики являются:

- построение национальной инновационной системы;

- создание благоприятной для инновационной деятельности экономической, правовой и. социально-культурной среды;

- модернизация материально-технической базы производства и социальной сферы за счет применения новых и высоких технологий;

- формирование качественно новых технологических укладов в секторах и отраслях экономики;

- достижение высокого уровня экспорта, импортозамещения, экономической и энергетической безопасности;

- развитие интеллектуального потенциала и творческой активности работника.

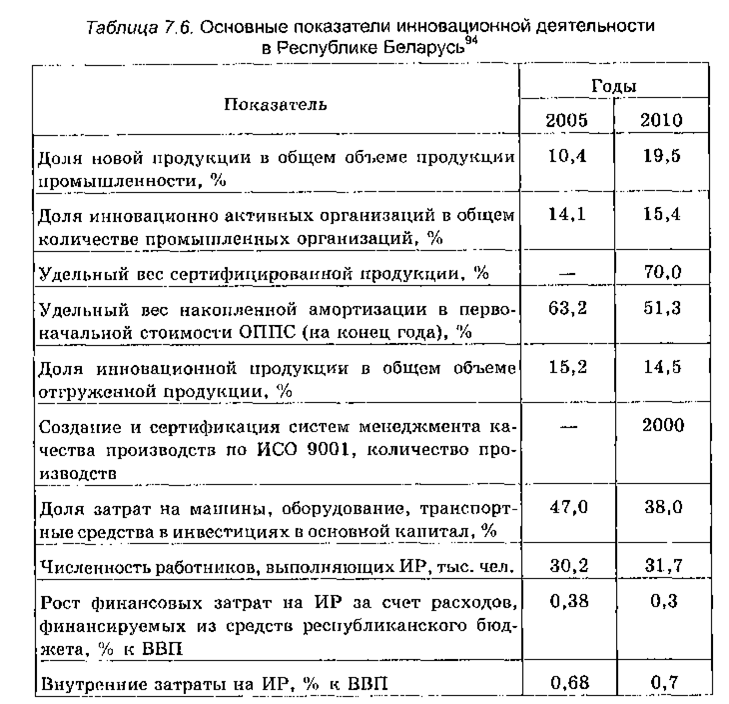

Инновационная деятельность включает три основные стадии: от начала исследований до первого промышленного освоения объекта, от первого промышленного освоения до выпуска (внедрения) объекта, период его использования у потребителя. Важнейшие параметры инновационного развития (ИР) Беларуси приведены в табл. 7.6.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что инновационная деятельность в республике по сравнению с экономически развитыми странами находится на недостаточно высоком уровне. Основными направлениями ее развития на перспективу должны стать:

• ускоренная разработка и освоение наукоемкой продукции и передовых технологий;

• создание новых институциональных и организационных форм, формирование научного потенциала в крупных организациях и концернах в целях превращения их в саморазвивающиеся конкурентоспособные фирмы;

• развитие Парка высоких технологий и других инновационных центров;

• обоснование долгосрочной стратегии развития инновационной сферы за счет использования эффективных форм интеграции науки, образования и производства;

• усиление целевой ориентации на решение приоритетных для страны задач;

• стимулирование перспективных разработок государственного значения и совершенствование механизма их отбора;

• первоочередная поддержка инновационных проектов, выполняемых в рамках государственных народнохозяйственных и научно-технических программ, направленных на расширение экспорта, импортозамещения, ресурсосбережение, модернизацию наиболее эффективных производств.

Инвестиционная политика представляет собой совокупность целей и задач, направлений и приоритетов, систему мер по реализации стратегии социально-экономического развития и определяет объем, структуру и направления использования инвестиций в экономике страны. Инвестиционная политика Беларуси базируется на основных положениях Национальной программы привлечения инвестиций в экономику республики, национальных программах развития экспорта и импортозамещения, а также программах, реализуемых в инвестиционной сфере международными фондами и организациями.

В экономической литературе под инвестициями понимаются финансовые, имущественные и интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты хозяйственной деятельности с целью получения прибыли или достижения социального эффекта. В качестве объектов инвестиционной деятельности выступают вновь создаваемые и модернизируемые основные средства, прирост запасов материальных оборотных средств, ценные бумаги, интеллектуальные ценности, научно-техническая продукция.

Совокупность отраслей, производящих продукцию в виде инвестиций, формирует инвестиционную сферу, которая включает: капитальное строительство — деятельность заказчиков, подрядчиков, поставщиков оборудования, граждан; инновационную сферу, где создаются и реализуются научно-техническая продукция и интеллектуальные ценности (инвестиции в инновации); сферу обращения финансового капитала (рынки ценных бумаг); сферу реализации имущественных прав собственников - инвесторов, подрядчиков, поставщиков товароматериальных ценностей, банков, инвестиционных компаний, граждан

Республики Беларусь и зарубежных государств. В зависимости от субъекта инвестиционной деятельности различают государственные средства (бюджет, внебюджетные фонды, заёмные), средства государственных предприятий, инвестиции граждан, негосударственных предприятий и общественных организаций, иностранные и совместные инвестиции.

Характер участия в инвестировании определяют прямые инвестиции (вложения средств в объект непосредственно инвестором), непрямые (вложения средств через посредников) и портфельные (вложения капитала в различные ценные бумаги) инвестиции. Наиболее эффективны прямые иностранные инвестиции, которые не обременяют государство обязательствами по их обслуживанию. Инвестиции в основной капитал представляют собой один из видов инвестиционных ресурсов, направляемых в воспроизводство основных средств как производственного, так и непроизводственного назначения. Инвестиции вкладываются также в оборотные средства и нематериальные активы.

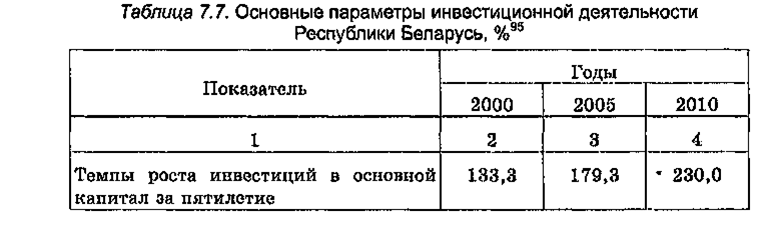

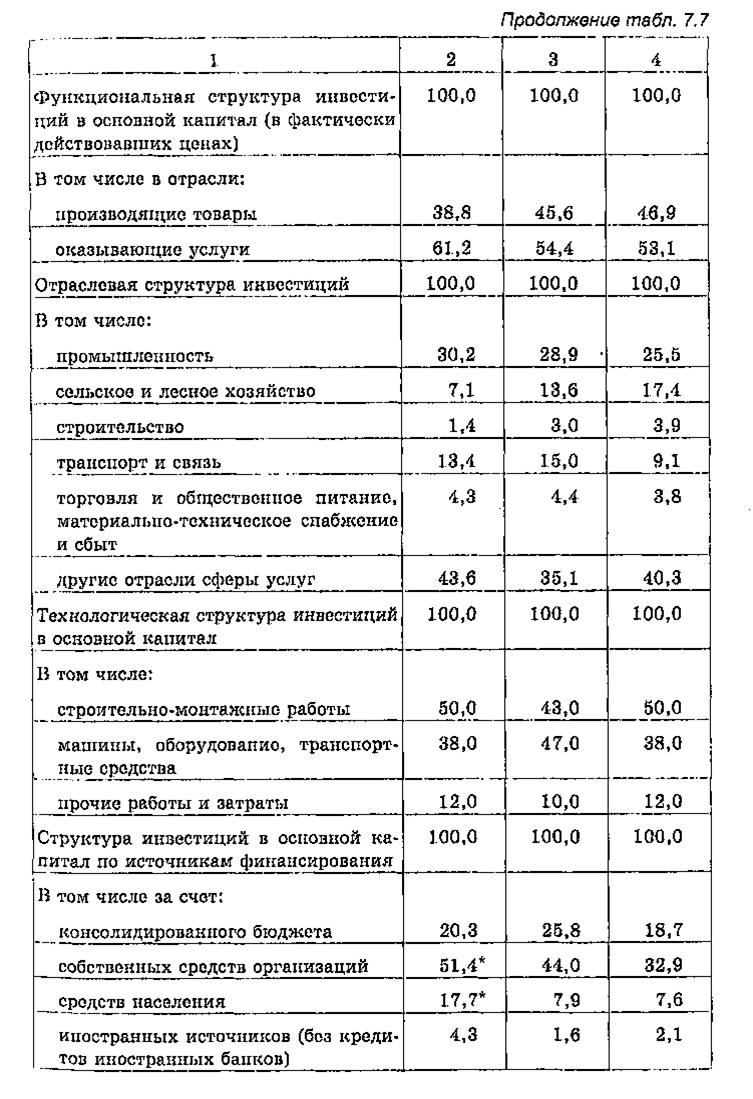

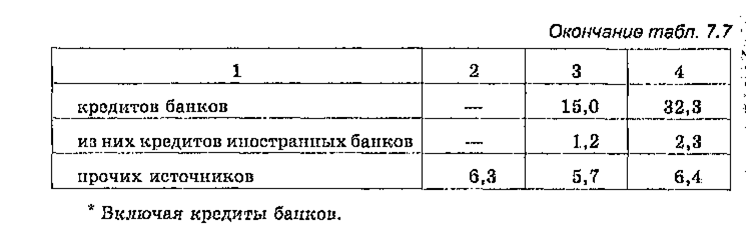

Основными источниками инвестиций являются: ВВП (валовые накопления); зарубежные займы; инвестиции, которые под воздействием механизмов финансовой системы перераспределяются и выступают в виде собственных финансовых ресурсов инвестора (прибыль, амортизация, денежные накопления, сбережения, возмещение страховых сумм), заемных финансовых ресурсов (облигации, банковские и бюджетные кредиты), привлеченных финансовых средств (продажа акций, паевых и других поступлений), централизованных ресурсов министерств и концернов, бюджетных ассигнований, Денежных средств населения. Характеристика основных параметров инвестиционной деятельности Республики Беларусь за 2000—2010 гг. приведена в табл. 7.7.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2000—201.0 гг. значительно ухудшились функциональная, отраслевая и технологическая структуры — уменьшилась доля инвестиций в промышленность, транспорт и связь, сферу обслуживания населения при ее увеличении в сельское и лесное хозяйство. При этом улучшилась структура инвестиций по источникам финансирования за счет увеличения доли кредитов банков и прочих источников. Однако уровень иностранных инвестиций продолжает оставаться низким.

Оценка современного состояния инвестиционной деятельности, цели и ориентиры Национальной стратегии (НСУР—2020) и Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011—2015 годы определяют направления инвестиционной политики страны на долгосрочный период:

• повышение инвестиционного рейтинга путем улучшения инвестиционного климата и снижения вероятности инвестиционных рисков;

• выделение инвестиционных ресурсов на реализацию приоритетных направлений структурной перестройки экономики;

• разработка и внедрение эффективного механизма инвестирования в экономику посредством дальнейшего совершенствования нормативной правовой базы и приведения ее в соответствие с международными стандартами;

• усиление роли амортизационных отчислений в инвестиционном процессе;

• расширение системы лизинговых операций, которые позволяют решать проблемы модернизации и технического перевооружения производства (особенно в сфере малого предпринимательства) без значительного стартового капитала;

• стимулирование роста объемов ПИИ и долгосрочных кредитов;

• развитие инвестиционного сотрудничества со странами СНГ, в первую очередь с Россией, и другими зарубежными государствами.

Решение поставленных задач требует принятия ряда мер. Прежде всего следует обеспечить стабильность законодательной и нормативной баз, что позволит создать условия для активизации инновационной и инвестиционной деятельности. Необходимо активизировать деятельность по привлечению внешнего финансирования. Мировой опыт показывает, что практически все государства, достигшие социального и экономического прогресса в последние десятилетия, в значительной мере использовали иностранный капитал. В этой связи важно улучшить инвестиционный климат в стране, снизить инвестиционные риски, усилить работу с международными финансовыми организациями.

Инвестиционные ресурсы в первоочередном порядке пред-полагается применить на приоритетных направлениях социально-экономического развития Беларуси: модернизация производств с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности; повышение качества и конкурентоспособности продукции; увеличение объемов производства и расширение ассортимента продуктов питания; разработка и внедрение современных технологий их хранения, транспортировки, переработки и упаковки; совершенствование технологий и создание новых производств по выпуску отечественных медпрепаратов; развитие современных транспортных коммуникаций и сетей связи.

Реализация данных направлений должна осуществляться на основе инвестиционных проектов, которые представляют собой комплекс мероприятий в сфере капитального строительства, реконструкции или модернизации производства, а также подготовки кадров. К важнейшим инновационным и инвестиционным проектам относятся:

• в промышленности — модернизация базовых отраслей (авто-, тракторо-сельхозмашиностроения, точного станкостроения, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, химической и нефтехимической, легкой и пищевой промышленности) в целях увеличения выпуска высокоэффективной и конкурентоспособной отечественной продукции; ускоренное развитие наукоемких высокотехнологичных производств, выпускающих значительную часть продукции на экспорт, а также импортозамещающих производств (разработка и организация производства диагностических и контрольно-измерительных приборов, технологического, медицинского оборудования, специальных и уникальных научных приборов; развитие средств связи, телекоммуникаций, производство видео-, аудио-, вычислительной техники, телевизоров; создание промышленных лазеров; разработка и изготовление новых конструкционных и наноматериалов для использования в различных областях техники; производство средств транспортировки, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, а также средств малой механизации, комплектующего оборудования для сельского хозяйства; выпуск новых энергонасыщенных тракторов, автомобилей, в том числе малой грузоподъемности; производство автобусов, троллейбусов, дорожно-строительной техники; промышленное освоение производств малотоннажной химии). Реформирование предприятий должно включать широкий комплекс мер, направленных на их реструктуризацию с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и ее адаптации к рыночным условиям. В качестве основных направлений комплексной реструктуризации предприятий предусматриваются перепрофилирование производства, совершенствование его организации, внедрение маркетинга, переход к новым организационным формам корпоративного управления (кластеры, холдинги и др.), внедрение новых и высоких технологий, кадровая реструктуризация;

• в строительном комплексе — модернизация и расширение производства высокоэффективных строительных материалов и конструкций (цемент, эффективные стеновые, кровельные и теплоизоляционные материалы, столярные изделия, гипсовые вяжущие, строительное стекло, конструкции из легкого ячеистого бетона), освоение новых мощностей на базе энергосберегающих технологий;

• в агропромышленном комплексе — углубление специализации сельскохозяйственного производства (развитие животноводства, картофеле- и льноводства); интенсификация производства, техническое и технологическое переоснащение отраслей АПК с целью снижения себестоимости продукции и повышения ее качества; совершенствование государственной поддержки и реформирование сельскохозяйственных организаций в соответствии с государственной программой возрождения и развития села;

• в системах производственной и социальной инфраструктур — реализация инновационных и инвестиционных проектов, предусматривающих решение проблем энерго- и водоснабжения, транспорта и телекоммуникаций, оздоровления народа (жилищное строительство, образование, здравоохранение, культура). Наиболее важные проекты будут поддерживаться государством за счет бюджетного финансирования на конкурсной и возвратной основе.

Главными критериями отбора проектов для совместного государственно-коммерческого финансирования, согласно Положению о конкурсном размещении инвестиционных ресурсов, являются внедрение новых и высоких технологий, обеспечивающих возможность выхода на мировой рынок и приток валюты в страну, и нормативный срок окупаемости данных проектов.

Основными источниками инвестиций станут внутренние накопления — республиканский и местные бюджеты, инновационные фонды, собственные средства юридических лиц и населения (включая кредиты), ПИИ. В структуре инвестиций по-прежнему будут доминировать собственные средства юридических лиц (амортизация, прибыль) и кредиты. Расширению инвестиционных возможностей предприятий будут способствовать новая амортизационная политика, либерализация налогового режима и ценообразования, снижение инфляции. Дальнейший рост инвестиций предполагается обеспечить за счет средств иностранных инвесторов и населения путем создания эффективных механизмов в банковском секторе, развития рынка ценных бумаг, расширения сети небанковских финансовых учреждений (пенсионных, лизинговых, инвестиционных, страховых, трастовых и др.). Удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал к 2015 г. необходимо довести до 20—25 %.

Дата добавления: 2016-09-20; просмотров: 3567;