ЗАДАЧА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ С ПОМОЩЬЮ БИПРИЗМЫ ФРЕНЕЛЯ

Для наблюдения интерференции необходимо иметь два когерентных пучка световых лучей. Световые волны, излучаемые двумя независимыми источниками, как правило, являются некогерентными. Поэтому для получения когерентных лучей свет от одного источника разделяют каким-либо образом на два пучка. В дальнейшем, накладывая эти пучки друг на друга, получают интерференционную картину.

Для наблюдения интерференции необходимо иметь два когерентных пучка световых лучей. Световые волны, излучаемые двумя независимыми источниками, как правило, являются некогерентными. Поэтому для получения когерентных лучей свет от одного источника разделяют каким-либо образом на два пучка. В дальнейшем, накладывая эти пучки друг на друга, получают интерференционную картину.

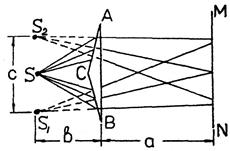

Один из наиболее простых методов получения когерентных источников основан на использовании бипризмы Френеля. Бипризма Френеля состоит из двух остроугольных призм с очень малыми преломляющими углами A и B (рис.1), сложенных основаниями. Практически она изготовляется из одного куска стекла таким образом, что получается равнобедренная призма ABC, у которой AC=CB, ÐA » ÐB, а ÐC близок к 180°. Ребра, образующиеся при пересечении граней AC и BC, называются преломляющими. Получение когерентного излучения и наблюдение интерференции осуществляется следующим образом. Пучок света проходит через щель S, расположенную параллельно преломляющему ребру бипризмы, и падает на грани бипризмы AC и BC под равными углами. При прохождении через бипризму свет преломляется, причем каждая половина бипризмы формирует свой световой пучок. Рассмотрев ход лучей через призму, можно показать, что каждый из пучков как- бы исходит из щелей S1 и S2, которые являются мнимыми изображениями щели S, даваемыми двумя половинами бипризмы. Поскольку оба луча формируются из одного, проходящего через щель S пучка света, то они будут когерентными. Мнимые изображения S1 и S2 при этом можно считать источниками этих двух когерентных волн. За призмой световые пучки будут пересекаться под небольшим углом и в месте их перекрытия возникнет интерференционная картина, которую можно обнаружить, расположив здесь экран MN. На экране мы увидим ряд чередующихся, параллельных друг другу темных и светлых полос, цвет которых зависит от длины волны света, используемого для наблюдения интерференции. Расстояние между соседними темными или светлыми полосами в общем случае будет зависеть от величины a – расстояния от экрана до бипризмы, так как интерферируют сферические волны. Интерференционная картина симметрична относительно своего центра. В центре будет наблюдаться максимум нулевого порядка, а по обе стороны от него – максимумы ±m-того порядка, где m = 0, 1, 2 и т.д. Можно показать, что расстояние от центра интерференционной картины до m-того интерференционного максимума

,

,

где a – расстояние от бипризмы до экрана, b – расстояние от щели до бипризмы, c – расстояние между мнимыми источниками света S1 и S2. Аналогично

Отсюда, расстояние между соседними интерференционными полосами

(1)

(1)

Следовательно, из выражения (1) мы можем найти l, если известны a, b и c. Величины a и b измеряются непосредственно, а c можно найти следующим образом. При рассмотрении хода лучей через призму можно показать (см. задачу 6), что выполняется следующее соотношение:

,

,

где a - преломляющий угол призмы, d - угол наименьшего отклонения, n – показатель преломления вещества призмы. Поскольку в данном случае угол a = ÐA = ÐB очень мал, то мал будет и d. Следовательно, синусы можно заменить углами, и тогда d + a = nl и d = a(n - 1). Как следует из рис. 1, c = S1S2 = 2bd, исходя из малости d. Таким образом, c = 2 ba(n - 1), где a = ÐB.

С учетом этого для l получим выражение

.

.

Порядок проведения измерений.

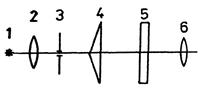

Оптическая схема установки, используемой в данной работе, приведена на рис.2.

Здесь

Здесь

1 – лампочка накаливания с прямой нитью,

2 – конденсорная линза,

3 – вертикально расположенная щель,

4 – бипризма,

5 – светофильтр,

6 – окулярный микрометр.

Работа выполняется следующим образом.

1. Вначале необходимо получить четкую интерференционную картину. Для этого устанавливают бипризму так, чтобы ее преломляющее ребро было вертикально и параллельно щели. (Расстояние от щели до бипризмы порядка 40 см.) При этом щель должна быть достаточно узкой.

2. Поскольку расстояние между полосами очень мало, интерференционную картину не проецируют на экран, а наблюдают с помощью окулярного микрометра. Окулярный микрометр устанавливают так, чтобы его оптическая ось проходила через середины щели и преломляющего ребра призмы.

3. С помощью окулярного микрометра измеряют Dx. При этом для повышения точности измерений определяют не расстояние между соседними полосами, а отсчитывают подряд несколько полос и замеряют расстояние между крайними полосами. Тогда Dx равно измеренному расстоянию, деленному на число полос.

4. Определив несколько раз Dx, рассчитывают l, находят lср и определяют ошибку измерений. При вычислениях использовать n = 1,54, a = 0,0075 рад.

Литература: 1, 2.

Дата добавления: 2016-04-22; просмотров: 3207;