Франция – волшебное дитя поэзии и философии 8 страница

Если светская публика получала их в урезанно-извращенном виде, то до крестьянок и тружениц не доходили даже эти крупицы знаний. Иные дамы, подобно маркизе де Мертей, заняты были охотой на опытных кавалеров или в некоторых случаях совращали слащавых школьников. Вместо бесед о науках, рассуждений о всякого рода серьезных «материях», дамы обсуждали туалеты, опасные связи, затаив дыхание, вопрошали в кругу товарок и жуиров: «Ах, виконт, вы бросили президентшу?»[446] Против такого образования и воспитания и были направлены стрелы просветителей. Пример Манон Леско – «самовластной, в себе не властной, сладострастной своей Манон», как писала Цветаева, – показателен. Во Франции (да только ли там!?) немало таких «манон», ветреных и соблазнительных, царивших в гостиных и будуарах. Образованию женщины следовало уделять больше внимания. Дж. Тейлор прав, говоря: что «история, не принимающая во внимание проблемы пола, является, по сути дела, выхолощенной и невразумительной». О морали французского общества с иронией писал Монтескье в «Персидских письмах» (говоря о Франции): «Мужья здесь легко примиряются со своей участью и относятся к неверности жен как к неизбежным ударам судьбы. Мужа, который один захотел бы обладать своей женой, почли бы здесь нарушителем общественного веселья и безумцем, который желает один наслаждаться солнечным светом, наложив на него запрет для всех остальных. Здесь муж, любящий жену, – это человек, у которого не хватает достоинств, чтобы увлечь другую…»[447] Увлекающий многих ко всем равнодушен.

Антуан Ватто. Туалет.

Чрезвычайно неоднозначным было отношение к прекраснейшей половине человечества. Гонкуры представляют дело так, будто то был золотой век женщины («Женщина в XVIII в.»). Дадим слово авторам: «В эпоху между 1700 и 1789 гг. женщина не только единственная в своем роде пружина, которая все приводит в движение. Она кажется силой высшего порядка, королевой в области мысли. Она – идея, поставленная на вершине общества, к которой обращены все взоры и устремлены все сердца. Она – идол, перед которым люди склоняют колена, икона, на которую молятся. На женщину обращены все иллюзии и молитвы, все мечты и экстазы религии. Женщина производит то, что обыкновенно производит религия: она заполняет умы и сердца. В эпоху, когда царили Людовик XV и Вольтер, в век безверия, она заменяет собою небо. Все спешат выразить ей свое умиление, вознести ее до небес. Творимое в честь ее идолопоклонство поднимает ее высоко над землей. Нет ни одного писателя, которого она не поработила бы, ни одного пера, которое не снабжало бы ее крыльями. Даже в провинции есть поэты, посвящающие себя ее воспеванию, всецело отдающиеся ей. И из фимиама, который ей расточают Дора и Жентиль Бернар, образуется то облако, которое служит троном и алтарем для ее апофеоза, облако, прорезанное полетом голубей и усеянное дождем из цветков. Проза и стихи, кисть, резец и лира создают из нее, ей же на радость, божество, и женщина становится в конце концов для XVIII в. не только богиней счастья, наслаждения и любви, но и истинно поэтическим, истинно священным существом, целью всех душевных порывов, идеалом человечества, воплощенным в человеческой форме». Женщина-мать и возлюбленная была священным существом. Если взглянуть на тему «дамского счастья» шире, становилось ясно, что женщине мужской половиной человечеств отведена роль сладострастного животного. Клеймо кокотки, словно лилия позора, выжжено на её трепетном и прекрасном теле. Об амурных похождениях откровенно говорил в мемуарах граф Тилли: «Во Франции необходимо пустить в ход немало прилежания, ловкости, внешней искренности, игры и искусства, чтобы победить женщину, которую стоит победить. Приходится соблюдать формальности, из которых каждая одинаково важна и одинаково обязательна. Зато почти всегда есть возможность насладиться победой, если только нападающий не болван, а женщина, подвергшаяся нападению, не олицетворение добродетели».[448]

Многое объяснялось не только нравами, но и несовершенством системы воспитания и образования. Дидро в романе «Жак-фаталист и его Хозяин», написанном им во время пребывания в России и Голландии (1773–1774), дал исчерпывающую характеристику школьному обучению тех лет: «Гусс и Премонваль вместе содержали школу. Среди учеников, толпами посещавших их заведение, была молодая девушка, мадмуазель Пижон, дочь искусного мастера… Каждое утро мадмуазель Пижон отправлялась в школу с папкой под мышкой и готовальней в муфте. Один из профессоров, Премонваль, влюбился в свою ученицу, и в промежутках между теоремами о телах, вписанных в сферу, поспел ребенок». Впрочем, в такой манере «обучения наукам» не было ничего необычного.[449] Первый роман Дидро назван «Нескромные сокровища» (1748). Под словом «роман» тогда понимали «вереницу фантастических и легкомысленных событий, читать о которых опасно для вкуса и нравов» (Дидро). Позже энциклопедист отрицал свое авторство. На склоне лет он назвал сей труд «грехом молодости». Писались «Нескромные сокровища», когда Дидро перешагнул за возраст Христа. За плечами – женитьба на простой девушке Антуанетте, далекой от интересов мужа. Настроения той поры нашли отражения в книге, написанной на пари за две недели. В ее героях он видел отражение частицы и самого себя. Таков Мангогул, который преуспел в содействии расцвету наук и искусств, в утверждении и исправлении законов, в учреждении академий и университетов, а также в «битвах» в серале. Роман – гротеск, сатира на дам света. Так что и Дидро (как и многие в Европе) начинал писательскую карьеру с «Cherches la femme».[450]

Писатель Мариво в романе «Удачливый крестьянин» (1734) воссоздал картину тогдашнего общества, где все зыбко и непрочно. Рушатся привычные ценности. Трещат социальные перегородки в обществе. Откуда-то появились безродные выскочки с волчьей хваткой. Они скупают собственность бывших властителей, а бывшие «хозяева» идут к разбогатевшим откупщикам и спекулянтам на службу. В «новых французах» все – сплошное лицемерие, фальшь и обман. Они стремятся нагреть руки на самых грязных махинациях. Некий господин ля Валле, лежа в постели любовницы, делится с ней планами: «Лично мне очень нравится быть сборщиком налогов: это прибыльное дело и источник пропитания для тех, у кого ничего нет… Почему бы нам не выйти в финансисты, приискав занятие доходное и не требующее больших вложений – а ведь в этом и состоит хитрость денежных людей. Наш барин, который купался в золоте до самой своей смерти, достиг богатства именно денежными операциями. Почему бы и нам не пойти по его стопам?».[451] Таковы некоторые черты той эпохи.

Антуан Ватто. Актеры итальянской комедии. Ленинград. Эрмитаж.

Вероятно, в том времени была и своя элегическая прелесть. Вспомним милые сказки Ш. Перро, появившиеся в 1697 г. («Красная Шапочка», «Спящая красавица», «Кот в сапогах»), картины прославленного А. Ватто (1684–1721), который сумел воссоздать мир настроений. Картины его – гимн любви. (Злые языки утверждали, что он не моет кисти). Кто мог остаться равнодушным при взгляде на картину «Хотите покорять красавиц?» Кто из дам не оказывался в трудном положении, отбивая наскоки мужчин (картина «Затруднительное предложение»). Колорит его картин согревал сердце. Вместе с тем при взгляде на общество отчетливее понимаешь неизбежность «смены декораций». Схожее впечатление возникает и при рассмотрении луврского шедевра Ватто – «Дамы и кавалеры покидают Киферу на золотой ладье», картин О. Фрагонара (1732–1806), кумира артистических уборных («Качели», «Поцелуй»). Похоже, век изящных дам и кавалеров в самом деле готовился отплыть в небытие.[452] Ватто многое позаимствовал у Рубенса, картина которого «Сад любви» стала мотивом и для галантных празднеств Ватто. На его творчество будут опираться Шарден, Буше и другие.[453]

Искусство рококо – это любовь, возведенная в ранг эстетического закона. Один из критиков так охарактеризовал этот стиль: «В литературе рококо нет места героизму и долгу; царят галантная игривость, фривольная беззаботность. Гедонизм становится высшей мудростью рококо. Поэты воспевают праздность, сладострастие, дары Вакха и Цереры, сельское уединение, отдаляющее человека от треволнений общественной жизни. Распространенным мотивом становится путешествие на остров Цитеру (остров Любви). Всем богам поэты рококо предпочитают улыбающуюся Афродиту. Мир рококо дышит негой и беззаботностью. Но есть в нем нечто эфемерное, хрупкое, словно он сделан из фарфора. Рококо тяготеет к камерности, миниатюрности. Это мир малых форм и неглубоких чувств». Не всегда это так. В работах Морис-Кантен Латура (1704–1788) ощущаешь, сколь изменилась эпоха. Латур ведет себя с королями и их фаворитками, как с равными: диктует им правила поведения, условия сеансов, выставляет внушительные суммы за картины, не разрешает царственным особам путаться под ногами во время его работы и т. д. Стоило дочери Людовика XV пропустить сеанс, он оставил её портрет неоконченным. Однажды когда он писал портрет маркизы Помпадур, к нему без приглашения заявился король. Латур бросил мольберт и покинул мастерскую. Он готов читать нравоучения самому королю, давая советы, как лучше управлять. Он создал «целую живописную энциклопедию французского общества». В нём на удивление точно отразился насмешливый и саркастичный «вольтерьянский тип» («Автопортрет»).[454]

Страница английского букваря.

Конечно, общий уровень культуры и образования дворян и буржуазии с годами вырос. Серая необразованность уходила в прошлое. Коллежи (в том числе и церкви) успели воспитать толковых людей. Отныне «тонкость ума присуща не только писателям, но и людям шпаги, и аристократам, не отличавшимся большой образованностью при последних королях». Плоды «культурной революции» все заметнее. Один из современников писал (1671): «У нас есть еще герцоги, графы и маркизы, отличающиеся тонкостью ума и весьма эрудированные, которые одинаково хорошо владеют пером и шпагой, способны создать балет и написать исторический трактат, разбить лагерь и построить армию в боевом порядке для сражения». Образованность более не считается исключением. Это уже кое-что да значит в то время.[455] Знаменательно и то, как изменились ориентиры во французском обществе. Человек церкви Прево (аббат) решительным образом выступает в поддержку светской культуры и образования, хотя и в религиозном облачении. Он приводил французам в пример ту же Англию, говоря: «Каждый здравомыслящий человек предпочтет их мудрые религиозные учреждения – больницы, приюты, школы – нашим монастырям, где пестуют безделье и праздность».[456]

О значении уходящей цивилизации блистательно сказал Жан де Лабрюйер (1645–1696) в своих «Характерах»: «Меньше века тому назад французская книга состояла из страниц, написанных по-латыни, в которых были вкраплены французские тексты и слова. Одна за другой шли выдержки, примечания, цитаты. В вопросах брака и завещания судьями выступали Овидий и Катулл; вместе с пандектами Юстиниана они приходили на помощь вдовам и сиротам. Духовное было столь прочными узами связано со светским, что они не разлучались даже на церковной кафедре: с нее поочередно звучали слова то святого Кирилла, то Горация, то святого Киприана, то Лукреция. Положение святого Августина и отцов церкви подкреплялись цитатами из поэтов. С паствой беседовали по-латыни, к женщинам и церковным старостам долгое время обращались по-гречески. Чтобы так плохо проповедовать, нужно было очень много знать. Иные времена, иные песни: текст берется по-прежнему латинский, но проповедь произносится на французском языке – и притом отличном! Евангелие даже не цитируется. Сегодня, чтобы хорошо проповедовать, можно почти ничего не знать». Это довольно точная характеристика переломного времени, когда старая культура уже ушла или постепенно уходит, а новая, плодящая невежд толпами, оставляет желать лучшего.[457] Моруа писал, что в Лабрюйере комментаторы увидели философа в духе XVIII века и революционера за сто лет до революции. Он – предшественник Монтескье, Флобера, Гонкура, Пруста – умел оттенять мельчайшие грани, «высекая из огня» ослепительную мозаику.[458] Появляется книга Вовенарга «Введение в познание человеческого разума, сопровожденное Размышлениями и максимами на разные темы» (1746). После ее выхода в свет Вольтер напишет автору восхищенное письмо, где скажет, что исчеркал карандашом «одну их лучших книг, написанных на нашем языке». Жизнь Люка де Вовенарга (1715–1747) была недолгой. Книга его не была забыта. Вовенарг писал: «Я отлично знаю, что никакое образование не заменит таланта. Знаю и то, что дары Природы ценнее, нежели все обретенное с помощью воспитания. Тем не менее, чтобы талант расцвел, его надобно воспитывать. Если оставить природные способности в небрежении, зрелых плодов они не принесут. Назовем ли мы благом бесплодный талант?» Он писал: «Нет школы лучше и полезней, нежели общение с людьми».[459]

Во Франции все больше людей, ум которых занят как проблемами мироздания, так и развития человеческой личности. В естествознании возникла фигура Жоржа де Бюффона (1707–1788), прославившегося работами в области теории вероятностей. Этот ученик иезуитов был избран в Парижскую академию естественных наук и полвека пробыл на посту интенданта королевского сада. Его перу принадлежит 36-томная «Естественная история». Бюффон попытался установить возраст Земли (планка ее возраста поднята им до 75 тыс., а затем до 3 млн. лет). Выпускник иезуитского коллежа Жан-Батист-Рене Робинэ (1735–1820), последователь Локка и Лейбница. В частности, от Лейбница он заимствовал закон равенства добра и зла. Гегель увидел в том намек на то, что всякая деятельность «осуществляется только через противоречия». Противоречия присущи как обществу, так и ребенку. Робинэ эмигрировал в Амстердам и издал там главную свою работу – «О природе» (1761). В книге Ж. Робинэ говорится о «равновесии добра и зла во всех субстанциях и во всех их модальностях». В политике, экономике, культуре, образовании также существуют подобные равновесия. Наиболее интересна мысль о наличии у людей нравственного инстинкта, или, как мы бы сказали, совестливости и порядочности. Власть, правительство, общество, институт, школа действуют двояко: по законам правды и совести, или по законам подлости и безнравственности. «Неужели нужно быть глубоким мыслителем, – вопрошал Робинэ, – чтобы суметь стать добродетельным? Неужели мы приходим к пониманию добра и зла только в результате длинной цепи аргументов? Правило наших поступков должно быть внутри нас, должно объясняться из самого себя, без всякого переводчика. Оно должно быть универсальным и неизменным. Где найти эти признаки, как не в единообразном инстинкте, общем все людям, одинаковом для всех? Его голос достаточно громок; его прорицания недвусмысленны. Кто его слушает, тот его слышит и понимает. Он говорит со всеми сердцами на одном и том же языке и предписывает во все времена один и тот же закон. Он является живой мерой справедливости. Все хорошо лишь через него».[460] Он был королевским цензором, а затем и секретарем министра Амело (при Людовике XVI). Что поделаешь! Ведь, Робинэ не удалось получить королевской пенсии, не владел он предприятиями, как Вольтер, не был помещиком, как Гольбах, или откупщиком, как Гельвеций. Не изведал он, подобно Дидро, и щедрот великой Екатерины II.

В XVI в. богатство означало накопление мешков с зерном. «Королевские песнопения о зачатии». Париж. Национальная библиотека.

Эпоха требовала появления людей наивысшего ума, доблести и чести. Людей с сердцем Прометея. Как известно, les grandes pensees viennent du coeur («великие мысли исходят из сердца»). Этой высокой цели служат энциклопедисты и революционеры – орудия небес, посланные на Землю для сокрушения лжи и тирании одних и рабской покорности других. Пылающий меч Немезиды! Итак, на авансцену истории выступают новые действующие лица, французские энциклопедисты. Они – «родители» Великой Французской революции. Русский князь-анархист П. Кропоткин подчеркивал: требования философов, связанные в одно целое благодаря духу системы и методичности, свойственному французскому мышлению, «подготовили в умах падение старого строя». Умственное движение предшествует бунту народа. В любом обществе первыми идут философы, потом говорят пушки, если молчит ум.[461]

Яркой личностью был Мари Франсуа Аруэ (1694–1778), выходец из круга ремесленников и купцов, известный всем как Вольтер. С 12 лет он сочиняет собственные стихи. Учился в коллеже Людовика Великого, где привлек всеобщее внимание познаниями, страстью к спорам и насмешкам. Его характеризовали так: «puer ingeniosus, sed insignis nebulo» («мальчик одаренный, но большой шалопай»). Этот «шалопай» станет духовным наставником Франции, просветителем Европы. Имя его будет на устах у всего мира. Перо – его скипетр, ум – корона. Само слово «вольтерьянец» стало нарицательным. Вспомним графиню в грибоедовском «Горе от ума»: «Ах! Окаянный вольтерьянец!» Пушкин в пору лицейства посвятит сыну Мома и Минервы (злоречивый бес и богиня мудрости у греков) такие строки:

Всех больше перечитан,

Всех менее томит;

Соперник Эврипида,

Эраты нежный друг,

Арьоста, Тасса внук

Скажу ль?.. отец Кандида

Он все; везде велик,

Единственный старик!

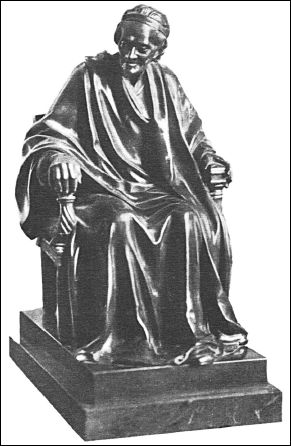

Вольтер – разрушитель абсолютистского государства. Будучи отпрыском купцов, Вольтер отстаивал интересы богачей: «В Англии, во Франции по сотням каналов течет богатство. Вкус к роскоши проник во все слои общества: бедняк живет за счет тщеславия богачей, и труд, оплаченный праздностью, открывает постепенно дорогу к изобилию». Подобное безапелляционное утверждение спорно. Безмерные богатства одних способствуют расцвету лишь малой части нации. Большая часть общества при этом чаще всего бедствует.[462] Что же касается его отношения к королевским особам, то оно было довольно прохладным еще с молодых лет. Однажды его заподозрили в сочинении язвительных стихов против короля и регента – и упрятали в Бастилию на год (где он написал «Генриаду»). После выхода из тюрьмы его пытались приручить, а регент пообещал ему приличный стол и угол. Вольтер отвечал: «Мне будет очень приятно, если ваше высочество даст мне пропитание; но что касается казенной квартиры, то если она по-прежнему будет в Бастилии, то увольте». Порой из-под колпака патриарха видны «уши» не просвещенца, а фарисея. «Ниспровергатель тронов» пишет Екатерине II в духе низкопоклонства «Нужно мне сказать вам (хотя вы это видите и без меня), что вы вскружили все головы от берегов Балтийского моря до альпийских гор… Нижайший и покорнейший фернейский отшельник, энтузиаст е.и.в. Екатерины Второй, первой среди всех женщин и посрамляющей столь многих мужчин».[463] Хотя такая лесть воспринималась как эпистолярный прием, признак хорошего тона. К тому же, лесть женщине зачастую дает мужчине то, чего он не может добиться, прибегая к иным ухищрениям.

Ж.-А. Гудон. Статуя Вольтера. 1781 г.

Гюго утверждал, что в его лице мы видим эпоху: «Он был больше, чем человек. Он был веком». Однако и «век» нуждается в критике. Сводя Вольтера с монументального постамента, мы видим: перед нами – существо алчное и мелочное. Достаточно было юному Лессингу познакомиться поближе с фернейским патриархом, как он навсегда разочаруется в нем. Признавая, что тот управлял и руководил «громадной машиной европейского мнения», Т. Карлейль говорил, что в нем «нет и следа высокого благородства». Вольтеру так и не удалось подняться над уровнем «почтенного буржуа». В его жизни нет и капли героизма, и «все его тридцать шесть томов, по нашему мнению, не заключают в себе ни одной великой идеи».[464] Что сказать в ответ? У каждой эпохи свои герои. У каждого времени года свое очарованье.

Вольтер считал воспитание ключом к судьбе человека… Воспитание плюс способности и природные задатки. В раннем произведении «Рассуждения о человеке» он сформулировал теорию развивающейся наследственности. В трагедии «Заира» (а его до смерти будут называть автором трагедий «Заира» и «Меропа», но не философских трудов) есть и такие строки:

Мы с детства, следуя заботе и примеру,

Слагаем строй души и укрепляем веру;

На Ганге идолы внимали б мой обет,

В Париже – Иисус, в Солиме – Магомет.

Все – воспитание. Рука отцов чеканит

В сердцах детей узор, что после духом станет,

Что будет углублен в движении годин,

Что в силах вытравить, быть может, Бог один.

Хотя Вольтер не был сторонником религиозного образования, требуя высвободить школы из-под диктата католической церкви. Им выдвинуты и новые требования к изучению наук. Молодежь нуждается не в теологии, а в глубоком и тщательном усвоении основ наук. Вольтеру принадлежит и следующее изречение: «Чем больше у человека ума, тем больше он усматривает оригинальных людей. Заурядный человек не видит различия между людьми».[465]

Вольтер любил повторять: «Однажды все станет лучше – вот наша надежда». Во Франции конца XVIII в. до этого далеко. Уровень начального и среднего образования низок. Примерно 53 процента мужчин и 73 процента женщин считались неграмотными (1790). Лишь немногие умели подписывать свое имя. Говорят о реформе системы образования. С предложением ее модернизации выходят Де Морво и Ла Шалоттэ. Вольтер поддержал идею. Считая необходимым открыть народу доступ к знаниям, он вместе с тем придерживался классового подхода. В просвещении, говорил он, следует «навсегда отделить глупый народ от порядочных людей». Реформы не должны были никоим образом затрагивать «черни». Широко известна фраза Вольтера: «Никто не предполагал просвещать сапожников и служанок». В ней, как в зеркале, отражается глубочайшее презрение богача и буржуа к простому люду.[466]

«Народ находится между людьми и животными», – писал французский просветитель. Чернь, по его мнению, «хищный зверь, которого должно держать на цепи страхом виселицы и ада». Он один из первых узрел всю опасность действия разнузданной черни. При этом он прямо заявлял: «Если чернь принимается рассуждать, – все погибло». «Чернь» Вольтера не интересовала. Она просто не существует в его работах. Автор очерка о философе пишет: «Невольно вспоминаются при этом знаменитые описания бедственного положения земледельческих рабочих Франции XVIII века. Но Вольтер и не думает всматриваться в это положение… По большей части он их вовсе не касается. Он изменит, как мы увидим впоследствии, свое мнение о мире и перестанет находить его удовлетворительным, но низшие классы и тогда останутся вне поля его зрения. В нем нет вражды к этим классам, свойственной европейскому буржуа XIX века. Не сознательный эгоизм, не жестокость заставляют его игнорировать положение трудящихся масс. Сделавшись впоследствии землевладельцем, Вольтер явится самым заботливым, самым щедрым благодетелем всех окружающих бедняков. Он всегда был очень добр с прислугой, со всеми слабыми, зависящими от него существами, – был очень добр даже с животными. Но в то же время низшие, необразованные люди занимали в его миросозерцании немного больше места, чем животные. Ко всем классам, причастным к цивилизации, двигающим ее вперед или тормозящим, подобно духовенству, он становится в те или другие определенные отношения: дружит с ними или воюет. К остальному человечеству, непричастному к цивилизации, он равнодушен. Это для него инертная, бесформенная масса, не могущая ни помешать, ни помочь прогрессу, а лишь пассивно подчиняющаяся его результатам. Поэтому-то он и не думает о ней. Люди низших классов для него как бы не совсем люди, а – так, как выразился граф Толстой, говоря о своем миросозерцании до момента перехода в новую веру» (И. Каренин).[467] Такие «вольтеры» нам не нужны. Своих хватает.

Вольтер не воспринимал не только «чернь». Он не ставил ни во грош даже великого Шекспира (хотя охотно заимствовал у него сюжеты «Заиры» и «Смерти Цезаря», и многие сцены из собственных трагедий). «Предпочитать чудовище Шекспира – Расину! Я скорее согласился бы променять Аполлона Бельведерского на Христофа (грубая статуя, отличавшаяся колоссальными размерами)», – говорил Вольтер Дидро. На это тот возражал: «А что бы вы сказали, если бы этот громадный Христоф, совсем живой, расхаживал по улицам?» Как человек и философ Вольтер у многих вызывал неприязнь. Однако если речь идет о творчестве, надо быть объективным. Рассуждения его оригинальны. Язык образен и афористичен. Он умел завоевывать умы и сердца. Вот образец его легкого и ажурного стиля повести «Задиг, или судьба»: «Из первой книги Зороастра он узнал, что самолюбие – это надутый воздухом шар и что, если его проколоть, из него вырываются бури. Никогда Задиг не бахвалился презрением к женщинам и легкими над ними победами. Он был великодушен и не боялся оказывать услуги неблагодарным, следуя великому правилу того же Зороастра: «Когда ты ешь, давай есть и собакам, даже если потом они тебя укусят». Он был мудр, насколько может быть мудрым человек. Постигнув науку древних халдеев, он обладал познаниями в области физических законов природы в той мере, в какой вообще их тогда знали, и смыслил в метафизике ровно столько, сколько смыслили в ней во все времена, то есть очень мало».[468]

Прекрасно зная историю, в трудах («Век Людовика XIV», «Век Людовика XV», «Опыт о нравах и духе народов») он бросает ретроспективный взгляд на развитие цивилизации. Вольтер хотел написать всеобщую историю народов («…нужно изучать дух, нравы, обычаи народов». В ее «анналы» должны были войти: культура, открытия и изобретения науки, искусства, история экономического развития народов, торговли и финансов, военного дела и мореплавания, то, что позже назовут социальной историей. Вольтер говорил: «Все это имеет в тысячу раз большую цену, чем вся масса летописей дворов и все рассказы о военных кампаниях». В последнем случае он был прав. Его интересовала культурная миссия других народов. В «Опыте» отмечен вклад арабов в историю европейской и мировой культуры, подчеркнуто всемирно-историческое значение России. Каталог его библиотеки впечатляет. Говоря, что «театр облагораживает нравы», он пишет пьесы. Вспоминается К. Гоцци, считавший театр «всенародной школой». Жилище он именовал то «садом Аристиппа», то «садом Эпикура». Тут и родилась знаменитая формула его жизни – «Строю, сажаю, выращиваю».

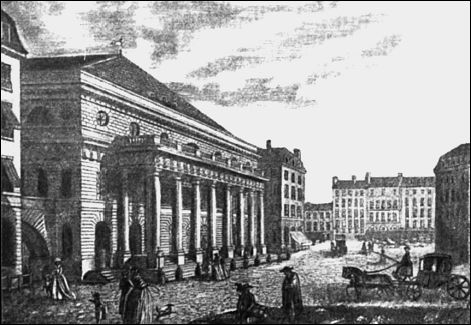

Театр «Комеди франсез».

И все же Вольтер в ряде случаев выступал решительным защитником свободы и прогресса. Это особенно касается его позиции в отношении известной «Энциклопедии» Дидро и ее статей. Когда Омер Жоли де Флери, генерал-адвокат парижского парламента, обрушился на «Энциклопедию» и ее авторов, называя их безбожниками, крамольниками, совратителями юношества, Вольтер встал на защиту энциклопедистов. Он назвал Омера «удивительным дураком», добавив, что «довольно одного дурака, чтобы обесславить целый народ». Однако и тут Вольтер предпочитает, как наши «демократы», покусывать исподтишка тех, кого он терпеть не мог и презирал. В его «Мемуарах» читаем такие откровения: «Легко после этого согласиться с тем, что при таких обстоятельствах философу не следовало жить в Париже и что весьма благоразумно поступил Аристотель, когда из Афин, где господствовал в то время фанатизм, удалился в Халкиду. А кроме того, в Париже звание писателя ниже рангом, чем звание уличного фигляра; а звание действительного камер-юнкера его величества, сохраненное за мной королем, тоже не очень-то значительно. Люди глупы, и лучше, на мой взгляд, построить себе красивый замок, – что я и сделал, – ставить там на домашней сцене комедии и вкусно есть, чем, подобно Гельвецию, быть затравленным хозяевами парламентского двора и сорбоннской конюшни. Так как я не в силах был, конечно, сделать людей более благоразумными, парламент менее самонадеянным, а богословов менее смешными, то я продолжал благоденствовать вдали от них. Я не стыжусь своего благоденствия, наблюдая за всеми бурями из гавани. Я вижу залитую кровью Германию; разоренную сверху донизу Францию, нашу побежденную армию и разбитый флот, наших министров, которых смещают одного за другим, отчего наши дела ничуть не поправляются». Видя бедствия отечества и народа, Вольтер предпочитал отсидеться за границей, в тиши и покое своего замка, за прекрасно сервированным и сытным столом. Очень удобная позиция мещанина от литературы и философии. У нее, конечно, будет немало искренних и преданных сторонников среди нынешних равнодушных, трусливых элит (в бедной России).

Однако, будучи литературным трусом (в конце концов, не всем же быть героями), он порой не упускал случая донести крупицу правды, если эта правда сказана другим и не принесет ему неприятностей. В частности, писал о том, что получил от прусского короля Фридриха оду против Франции и ее короля (1759 год). Там стояла подпись «Фридрих» (сомнений нет). А далее Вольтер буквально «оледенел от страха, прочитав в этой оде следующие строфы», направленные в адрес знати Франции:

Ваша нация – презренна!

Я поклонялся прежде сам

Люксембурга и Тюренна

Торжествующим бойцам.

Неразлучные со славой,

Шли они на пир кровавый,

Веря в родину свою.

Нынче вижу сброд гонимый,

В грабежах неутомимый

И трусливейший в бою.

Как! бездельник ваш державный,

Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 711;