Франция – волшебное дитя поэзии и философии 9 страница

Он, игрушка Помпадур,

Он, кого в игре бесславной

Метит клеймами Амур,

Он, кто нацию бесславит,

Кто вожжами вяло правит,

А куда – не знает сам, —

Этот раб вещает с трона!

Слышу я от Селадона

Повеленья королям!..[469]

Горячим поклонником Вольтера был Кондорсе… В написанной им «Жизни Вольтера» (1789) он высоко оценил его поэму о Генрихе IV («О лиге»). Ни одна поэма, писал он, не заключает в себе такой «глубокой философии», «чистой морали», ни одна не отличается такой «свободой от предрассудков». Из всех эпических поэм лишь эта, по его мнению, «дышит ненавистью к войне и фанатизму, терпимостью и любовью к человечеству». Как мы убедились, любовь к человечеству у Вольтера прекрасно соседствует с ненавистью к черни. В. Гюго, выделяя три главные фигуры, писал: «Рабле, Мольер и Вольтер, эта троица разума, да простят нам подобное сравнение, Рабле – Отец, Мольер – Сын, Вольтер – Дух Святой».[470]

Однако сей «дух святой» вызывал общественную неприязнь. Известен случай, когда его крепко поколотили по приказу Рогана (лакеи дубасили Вольтера, а кавалер сидел в карете и отдавал приказания). Сановные «друзья» (герцог Сюлли и др.) не пожелали выступить в его защиту. Принц Конти, в стихах воспевавший Вольтера, не без ехидства заметил: «Удары были плохо даны, но хорошо приняты». Вольтер поссорился даже с Фридрихом, пригласившим его в Пруссию (перед тем он писал Вольтеру: «Мы оба философы»), давшим ему чин камергера и 20 тыс. франков годового содержания. Тут он смог закончить исторический труд «Историю века Людовика XIV» (1751). Хотя, видимо, он так и не простил тому его слов: «Вы – подобны белому слону, из-за обладания которым ведут войны персидский шах и Великий Могол… Когда вы приедете сюда, вы увидите в начале моих титулов следующее: «Фридрих, Божьей милостью король Прусский, курфюрст Бранденбургский, владелец Вольтера». По совместительству Вольтер был еще и спекулянтом (жадным, настырным, удачливым), наживающимся на поставках и ростовщичестве. Вот неполный список его отнюдь не театральных или философских «побед». Своими должниками он сделал всех и вся (контракт с г. Парижем – 14023 ливра, с герцогом де Ришелье – 4000, с герцогом Бульонским – 3250, пенсия герцога Орлеанского – 1200, контракт с герцогом де Вилларом – 2000, с принцем де Гизом – 25000, с Компанией обеих Индий – 605, поставки армии во Фландрию – 17000). С собой в Берлин он привез 300 тыс. ливров. Тут академик, знаменитость стал сутяжничать с евреем из-за каких-то жалких бриллиантов. Суд решил дело в его пользу, но «в обществе осталось подозрение, что знаменитый писатель перехитрил хитрейшего из берлинских жидов». Вольтер свихнулся, обуреваемый жадностью (экономил буквально на всем, продавая, в частности, причитавшиеся ему ежемесячно двенадцать фунтов свечей). И тем не менее, pour le beau titre (из уважения к заслугам), ему продолжали оказывать гостеприимство в Европе.

Триумф Вольтера 11 июля 1791 г. Гравюра Берто с картины Приёра.

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва.

В политическом плане Вольтер относил себя к «умеренным». Английскую революцию вспоминал с содроганием, называя ее «великим мятежом» и разгулом «кровожадности». Однако никто иной как он сам подготовил (в ряду с другими) Французскую революцию. Людовик XVI, оказавшись в Бастилии, перебирая книги Вольтера и Руссо, скажет перед казнью: «Вот кто погубил монархию!» Позже Гюго устами своих героев будет утверждать, что если бы Вольтера и Руссо повесили, не было бы никакой революции. Вольтер «распял» и священников на кресте христианства, заявив, что попы ограбили всю Европу, довели народы до нищеты, собрав в храме Лоретской богоматери больше сокровищ, чем потребовалось бы, «чтобы накормить 20 голодающих стран». Еще он говорил, что не желает «ни быть наказанным за грехи Адама, ни получать прощение за заслуги Христа». Словно желая загладить вину перед Богом, он воздвиг ему в конце жизни храм (Богу от Вольтера). Этот величайший мастер конспирации (пользовался 137 псевдонимами) не сумел добиться одного – скрыться от неумолимой смерти.[471] В стихотворении «Прощание с жизнью» Вольтер скажет:

Итак, прощайте! Скоро, скоро

Переселюсь я, наконец,

В страну такую, из которой

Не возвратился мой отец!

Не жду от вас ни сожаленья,

Не жду ни слез, мои друзья!

Враги мои! уверен я,

Вы также с чувством сожаленья

Во гроб уложите меня!

Удел весьма обыкновенный!..

Когда же в очередь свою

И вам придется непременно

Сойти в Харонову ладью,

Чтоб отыскать в реке забвенья

Свои несчастные творенья, —

То, верьте, милые, и вас

Проводят с смехом, в добрый час!

Когда сыграл на сцене мира

Пустую роль свою актер,

Тогда с народного кумира

Долой мишурная порфира,

И свист – безумцу приговор!..[472]

И все же он велик (со всеми его странностями и мелочностью). Что же до изъянов, то еще Ларошфуко говаривал: «В характере человека больше изъянов, чем в его уме». К тому же, упрекая титанов мысли в непоследовательности, всегда следует отделять их заслуги перед человечеством и умственные качества от обычных и естественных человеческих слабостей. От них никто не застрахован. Посему не будем тревожить память великого старца. «Дайте мне умереть спокойно», – писал он перед смертью. Ведь, спокойная смерть – единственная награда мудрецу. Тем более он знал, сколь незавидными могут быть посмертные судьбы. В «Женитьбе Фигаро» Бомарше герои поют куплет, где есть слова, посвященные Вольтеру:

Повелитель сверхмогучий

Обращается во прах,

А Вольтер живет в веках…[473]

Кстати говоря, именно Бомарше сделал немало для того, чтобы издать полное собрание сочинений Вольтера. Он купил в Англии лучшие шрифты, в Бельгии – две бумажные фабрики. Учитывая, что некоторые произведения Вольтера находились во Франции под запретом, он решил печатать их за границей, в Германии у маркграфа Баденского. В 1783 г. вышли первые тома. Несмотря на все трудности, он довел до конца весь проект, издав 92 тома.

Суть социальной философии энциклопедистов – замена кредо «короля-солнца» Людовика XIV «Государство – это я» лозунгом третьего сословия (tiers etat), утверждающего себя – «Государство – это мы!» В их числе и ученые, заявляющие о себе как о лидерах культурного и общественного прогресса. Недавно еще они вели аръергардные бои. Следствиями битв нередко являлось их отступление (а то и бегство) перед превосходящими силами противника. Но времена меняются. Слышнее глас разума. Заметнее lux veritatis (лат. «свет истины»). Сен-Симон воскликнет: «Довольно почестей Александрам! Да здравствуют Архимеды!»

Жан-Жак Руссо.

Выдающейся личностью своего времени был Жан-Жак Руссо (1712–1778), архимед революции. Не только XVIII?., но, вероятно, и XIX в. прошли под заметным влиянием его гения. Руссо принадлежал к тем редчайшим натурам, о которых говорят: «Учитель человечества». Известно, что Л. Толстой боготворил философа, нося на груди медальон с его портретом (как священный образок). В письме к Б. Бувье, председателю «Общества Руссо» в Женеве, Лев Толстой скажет: «Руссо был моим учителем с 15-летнего возраста. Руссо и Евангелие – два самых сильных и благотворных влияния на мою жизнь. Руссо не стареет. Совсем недавно мне пришлось перечитать некоторые из его произведений, и я испытал то же чувство подъема духа и восхищения, которое я испытывал, читая его в ранней молодости».[474] Бессчисленна литература о Руссо. И по сей день поток ее не ослабевает. Российский читатель знаком с этой удивительной личностью по работам самого Руссо, по труду Н. Бахтина, по беллетризованным биографиям Л. Фейхтвангера и А. З. Манфреда, очеркам Ю. М. Лотмана и другим. Его жизнь и творчество – яркий пример того, как «разум выращивает шедевр».

Жизнь Руссо полна взлетов и падений, надежд и разочарований. Быть может, самый знаменитый писатель не только Франции, но и всей Европы, он в конце жизни стал жертвой отчуждения и одиночества. Внешне жизнь его не представляла особого интереса. Судьба к нему не очень благоволила. Ранняя смерть родителей лишила его материнских забот. Его отдали на воспитание к тетушке. Школа также разочаровала Руссо. Он покинул ее в 12 лет. Надо было искать средства к существованию. В 16 лет он убегает из дому. В 1745 г. он знакомится с Терезой ле Вассер, прислугой. Руссо, как любой человек, нуждался в ласке и любви. Но когда с высот мечтаний и грез он спустился на грешную землю, его ждало глубокое разочарование. Любовь к белошвейке не вызывала ничего, кроме горечи и раздражения. Вера Руссо в народ (в его «естественном состоянии») столкнулась с первым серьезным испытанием. Белошвейка была тупа и ограничена: «Ее ум оставался таким же, каким его создала природа; образование, культура не приставали к ее уму». Плодом их совместной жизни стало пятеро несчастных детей, которых определили в приют. Недруги не упускали случая бросать ехидные реплики в его адрес: «Кому же еще становиться воспитателем, как не тому, кто с хладным и спокойным сердцем поручает воспитание своих чад приюту!» Что ж, давно всем известно, что быть хорошим родителем гораздо труднее, чем быть просто философом.

И все же Тереза, как бы там ни было, дала некое подобие семейного счастья, а это, право, стоило симпатий целой дюжины университетских друзей или даже профессоров Сорбонны. К тому же, в интеллектуальном отношении его согревала дружба с Дидро. В минуты сомнений и печали к нему на выручку являлась поэзия. В одном из стихотворений Руссо скажет:

Ведь мудрому немного надо:

И скудным благам сердце радо,

Они желанья утолят…

Руссо-педагог известен трактатом «Эмиль, или О воспитании» (1762), романом «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), знаменитой «Исповедью», «Письмами о морали» (1758). Судьба призвала его быть учителем и наставником народов. Он пишет: «Воспитатель! – какая возвышенная нужна тут душа. Поистине, чтобы создавать человека, нужно самому быть… больше, чем человеком». В Лионе Руссо поступил учителем в одну из состоятельных семей. Свои взгляды на обучение он изложил в «Проекте воспитания де Сент-Мари», где творчески осмыслил и переработал педагогические взгляды современников (Ш. Роллена, К. Флери, Ф. Фенелона). Первоочередной педагогический задачей Руссо считал нравственное воспитание, формирующее «сердце, суждение и ум». Задача воспитателя: каким-то образом соединить, гармонизировать, уравновесить действие природы, общества и людей. Обучающая программа Руссо общеизвестна: акцент на полезную деятельность, единство умственного, физического, нравственного и трудового воспитания. По сути, ничего extra ordinem («из ряда вон»). В письме Сен-Пре («Новая Элоиза») сказано: любой возраст имеет свои особенности. В детстве должно окрепнуть тело, потом развиваться разум. Сидячая жизнь никому не идет на пользу: ни ум, ни тело детей не выносят покоя. Если держать их взаперти, они потеряют бодрость, станут слабыми, хрупкими, болезненными, скорее отупевшими, чем рассудительными. Руссо стремится к идеалу – формированию разумного и честного человека. А для этого надо создать «желательный нам духовный склад через подобающее ему воспитание».[475]

Средневековая Европа зачитывалась «Письмами Элоизы и Абеляра». Та любовная история закончилась печально. Ученый-теолог Абеляр должен был хранить в тайне брак с ученицей (Элоизой). Безбрачие было обязательным для посвятивших себя Богу. Из мести негодяи подослали к нему наемных палачей, которые его оскопили. Элоиза ушла в монастырь, откуда и посылала супругу письма. Руссо использовал этот сюжет. В «механизме» воспитания сын часовщика из Женевы сумел разобраться мастерски. Понял он и то, что по сей день не разумеют иные ученые мужи. Единственное и наиглавнейшее ремесло, которому следует учить человека – это искусству жить! С первых шагов своей жизни человек должен постигать эту науку: «нужно научить, чтобы он умел сохранять себя, когда станет взрослым, выносить удары рока, презирать избыток и нищету, жить, если придется, во льдах Исландии или на раскаленном утесе Мальты». Педагог, желающий быть услышанным и понятым молодыми, должен внимательно прислушиваться к совету Жан-Жака: «Не пускайтесь никогда в сухие рассуждения с молодежью. Облекайте рассудок в тело, если хотите сделать его доводы чувственными для нее. Чтобы язык ума сделался понятен (молодежи), заставьте его проходить через сердце».[476] О том, сколь часто идеи Руссо находили путь к сердцам современников и как влияли на них, можно судить, в какой-то степени, и по словам Бабефа. Бабеф скажет их позже, спустя десятки лет после выхода в свет «Эмиля» и других трактатов Руссо, в разгар Великой Французской революции (1793): «О Жан-Жак! Как ты был прав, рекомендуя включить в воспитание каждого человека обучение какому-нибудь ремеслу! Почему не владею я каким-нибудь ремеслом!»[477] К сожалению, и по сей день «первое из всех благ – искусство образовывать людей» в иных странах все еще находится в полнейшем забвении и запустении.

Следует ознакомиться и с трактатом Руссо «Воспитание». Исследуя положение в Польше (тогдашней России), Руссо обнаружил, глядя на государственных мужей, «множество составителей законов и ни одного законодателя». Что движет некоторыми из них? Эгоизм, низменные инстинкты, корысть. Перед образованием должны быть равны все – бедные и богатые. «Мне вовсе не по духу те различия в гимназиях, которые приводят к тому, что бедных и богатых… воспитывают по-разному и порознь. Все, будучи равны в силу основного закона государства, должны воспитываться вместе и одинаково; и если нельзя установить воспитания общественного, совершенно бесплатного, нужно, по крайней мере, установить за него такую плату, чтобы ее могли вносить бедные». Разве нельзя в каждой гимназии некое число мест сделать бесплатными, оплачиваемыми государством, и ввести то, что во Франции называют стипендиями?! Говорит Руссо и о том, что образование лишь тогда жизнеспособно и конструктивно, когда оно облачено в национальную форму. Школы и пансионы, коллежи и университеты просто обязаны выпускать патриотов «по склонности, по страсти, по необходимости». Если, конечно, чувства эти не будут ограничиваться тем, что французы несколько иронично и произвольно называют partiotisme du clocher («патриотизм своей колокольни»). Но Руссо убежден: как раз национальное воспитание отличает подлинно свободных людей! Пока этого нет, человек по-прежнему будет выходить из школ «подготовленным к распущенности, т. е. к рабству». Почему?! Да потому, что он не знает своей страны, ее порядков, законов, истории, культуры. Человек вне нации уподобляется рабу в пустыне: он томим жаждой, лишен крова и окружен дикими зверьми. Это столь же верно, как и то, что «ничего могучего, ничего великого не может выйти из-под продажного пера» такого человека (космополита по своей сути, лишившего себя родины, мечтающего о бегстве из нее). Говоря о европейцах и отмечая наличие у них общей культуры, Дидро как бы нивелирует и сам их облик: «Есть только европейцы, у них одинаковые вкусы, те же страсти, тот же образ жизни».[478]

Однако напрасно сторонники космополитизма будут акцентировать внимание на этой фразе, намекая, что Руссо, якобы, отрицал значение национального духа. Это не соответствует действительности. Он требовал от граждан: «Я хочу, чтобы, научась читать, он читал о своей стране, чтобы в десять лет он знал все, что она производит, в двенадцать – все ее провинции, все дороги, все города; чтобы в пятнадцать лет он знал всю ее историю, в шестнадцать – все законы; чтобы не было… ни подвига, ни героя, которыми не были бы полны его память и сердце и о которых он не мог бы сразу же рассказать». Знание истории – долг гражданина.

Питер Пауль Рубенс. Бедствия войны.

Мысль Руссо своевременна: «наставниками нации», если говорить о России, должны быть русские патриоты, а не космополиты (в Польше – поляки, в Англии – англичане и т. д.). В противном случае, беда: «занятия, руководимые иностранцами», выхолостят и извратят саму суть воспитания народа. Что этим чужакам до судеб России! «Воспитатели», клянущие отчизну (Россию), неприемлемы. Их место в тюрьмах или в сумасшедшем доме! Еще Корнель говорил: «Отчизну кто клянет – с семьей тот порывает». Молодежи с детства надо прививать глубокую самоотверженную любовь к отечеству, ибо это вернейший путь к добродетели. Руссо писал: «Самые большие подвиги добродетели были совершены из любви к отечеству».

Одно из самых величественных творений общественной мысли XVIII в. – книга Руссо «Об общественном договоре». Книгу эту правителям следовало бы прочесть от корки до корки, с прилежностью первых учеников. Известны проекты теории общественного договора Гоббса и Дж. Вико. Постулаты Руссо тезисно выглядят так. Власть, удерживаемая силой, недолговечна и не является властью законной. «Всякая власть – от Бога … но и всякая болезнь от Него же». Поэтому не стоит возлагать преувеличенных надежд на религии. Исцеляя одной рукой, они калечат и убивают другой. Утвердившись на троне, власть не только подчиняет себе людей, но и обирает их. Она требует безграничного повиновения, а сама не может дать народу минимума благополучия. Войны и конфликты имеют своими источниками «не отношения между людьми, а отношения вещей». Частных войн в природе вообще не бывает. Войны могут быть только «общественными». Народ (племя или отдельный человек), который «грабит, убивает, держит в неволе» или похищает других – разбойник, enfant terrible («ужасный ребенок»). Людям и народам нужно предложить разумный и честный договор, в основе которого лежат интересы большинства народа. В случае несогласия меньшинства, его следует так или иначе принудить к выполнению воли всей нации. Это и есть демократия.

Общественный договор служит тому, чтобы предотвратить действия узурпаторов и разбойников, защищая и ограждая «общею силою личность и имущество каждого из членов ассоциации». В основе такого договора лежат права, равные для всех. Поэтому никто не должен быть заинтересован в создании строя обременительного для народа. Выступающий против Закона справедливости человек должен быть силой подчинен общему благу, нуждам отечества. Руссо считал, что в этом весь «секрет и двигательная сила политической машины». Иначе не будет ни государства, ни общественного договора, ни законов. В такой стране все неизбежно становится фикцией и пустой формальностью (законы, указы, распоряжения).

Народ «может ограничивать, видоизменять и отбирать, когда ему угодно» власть у слуг народа, когда они злоупотребляют ею. Нужен железный кулак, который бы смог разогнать их и отдать лихоимцев под суд. Суверену-народу нужна сила для «сдерживания» правительства. Государство, говорит Руссо, должно быть «всегда готово жертвовать Правительством для народа, а не народом для Правительства» (В. М. – или президентом). Это в том случае, если власть забывает о нуждах народа. Порой совершенно недостаточно заменить министров, надо менять весь прогнивший клан. Под «новой идеологией» часто подается философия жуликов-нуворишей, грабящих народ. Поэтому нечего болтать о «преимуществах демократии»! Этих преимуществ нет в природе. «Если брать этот термин в точном его значении, то никогда не существовала подлинная демократия и никогда таковой не будет». Демократия чаще всего завершается демагогией. Подобная форма правления, даже если бы она и возникла, предполагает массу несовместимых вещей. Во-первых, она подошла бы малому государству, где без труда можно собрать всех людей и прийти хотя бы к подобию единого мнения. Во-вторых, это должна быть единообразная в культурном и религиозном отношении масса. В-третьих, в такой стране должно иметься «превеликое равенство в общественном и имущественном положении, без чего не смогло бы надолго сохраниться равенство в правах и в обладании властью». В-четвертых, эта страна должна быть примером высоконравственного, разумного, совестливого общества, в котором роскоши мало или она полностью отсутствует. Почему Руссо выступил против вопиющей роскоши? Роскошь «либо создается богатствами, либо делает их необходимыми; она развращает одновременно и богача и бедняка, одного – обладанием, другого – вожделением; она предает отечество изнеженности и суетному тщеславию; она отнимает у Государства всех его граждан, дабы превратить одних в рабов других, а всех – в рабов предубеждений».[479] Сторонники такой «демократии», демократии сверхбогачей и плутократов, становятся палачами, тиранами и убийцами, отчуждая от народа простое и житейское счастье. Сегодня, спустя 250 лет, мы видим, как стрелы Руссо поражают новых тиранов и узурпаторов («демократического толка»). Не обошел Руссо вниманием и депутатов парламента, которые уже тогда являли собой образцы двуличия: «Депутаты не могут быть представителями народа, ибо они всего лишь его приказчики. Всякий закон, не утвержденный непосредственно самим народом, не имеет силы; да это вовсе и не закон».

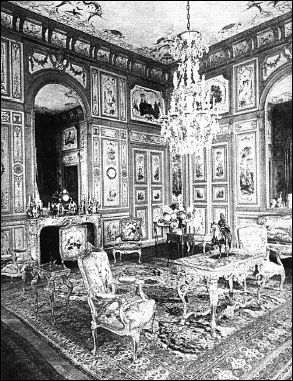

К. Гюэ. Салон с декоративной росписью.

Середина XVIII в.

В наш век, когда восторги по поводу научно-технической, информационной, прочих революций кружат голову, неплохо еще раз проанализировать руссоистскую критику развития наук. В его блистательной «диссертации», получившей премию Дижонской академии (1750), Руссо вовсе не пытался, как утверждают, «отрицать науки». Не думал он отречься от наук и ученых, сжечь библиотеки, закрыть академии, коллегии, университеты. Это привело бы к катастрофе, погружению человечества в варварство. Цели его иные: добиться того, чтобы их росту соответствовало нравственное воспитание. Он пытался осмыслить противоречивые итоги века Просвещения, требовал от наук честности и доброжелательности: «Склонность к наукам, которая возникает из желания отличиться, неизбежно становится причиной зол, гибельность которых намного превосходит пользу, которую могли бы принести науки; беда в том, что в конце концов науки делают тех, кто ими занимается, очень мало разборчивыми в средствах достижения успеха». Научные лары и пенаты порой также пестуют негодяев.[480]

С Руссо берут начало «романтики революции». Из его «Рассуждения о неравенстве» (1754), где он доказывал, якобы, полную развращенность цивилизованных народов (в сравнении с благородными и гуманными дикарями), вырастут произведения литературных романтиков. Вольтер увидел в его воззрениях дьявольский искус. Руссо «искушал» многих на своем веку, выступая защитником чувств не в ущерб разуму. Его многие не понимали и не принимали, считая его взгляды опасными. Жизнь его сопровождалась сплошной переменой мест (Женева, Невшатель, Париж, Пруссия, Англия). Руссо закончит ее в страшной нужде и страданиях.

У Руссо не могло не быть врагов. Екатерина II, заигрывавшая с энциклопедистами, писала (1770): «Особенно не люблю я Эмильевского воспитания: не так думали в наше доброе старое время». В отношении Руссо в истории допущена масса несправедливостей. Иные обвиняли его в том, что он сдал пятерых своих детей в воспитательные дома. Леметр утверждал, что в одном «Эмиле» больше педагогических глупостей, чем во всей остальной литературе. Другие даже позволяли себе называть Руссо «грязным мальчишкой» (В. Розанов), бранили за критику культуры XVIII в., за упрек в адрес «прогресса» и «цивилизации». В свою очередь Руссо в письме к герцогу Вюртембергскому обвинил его в злостной предубежденности (1763): «Вы извращаете все мои идеи». Уверены, что и сегодня найдется немало подобных критиков, сознательно искажающих его мысли. Будь Руссо жив, он, вероятно, ответил бы противникам так: «Помните, что неведение никогда не делало зла, одно только заблуждение пагубно и что заблуждаются не потому, что не знают, а потому, что думают, что знают».[481]

Отношения с Вольтером у Руссо не сложились. Менее всего тому виной был Жан-Жак. Некогда при дворе Людовика XV шла работа над оперой «Принцесса Наваррская». Ее готовили к торжествам по случаю бракосочетания дофина с испанской инфантой. Это была явно заказная работа, за которую обещали щедро заплатить. Музыку заказали Рамо, а к написанию либретто привлекли Вольтера и Руссо. В то время (1743/44 гг.) Вольтер уже был известен и осыпан милостью королей. С триумфом шли его трагедии. У него была возможность протянуть руку помощи талантливому молодому человеку. Руссо усердно работал над либретто. Наконец, день долгожданной премьеры. Что же видит Руссо? В программе рядом с именем Рамо стоит имя одного Вольтера. Руссо был потрясен. Впоследствии он так скажет об этом случае: «Я потерял не только вознаграждение, которое заслуживали мой труд, потраченное мной время, не были возмещены мои огорчения, моя болезнь, деньги, которых мне это стоило, но и уважение к человеку, на чье покровительство я рассчитывал. Я понес одни издержки. Как это жестоко!»[482] Кондорсе скажет: «Я нашел Вольтера таким живым и деятельным, что готов был бы считать его бессмертным, если бы он не обнаружил такой беспощадной несправедливости к Руссо». Укажем на различие судеб Вольтера и Руссо. Вольтер остался для большинства «глыбой льда» – блестящ, ослепителен, хладен сердцем и полон безразличия. Эту разницу между Вольтером и Руссо почувствовал Лион Фейхтвангер: «До сих пор еще находились люди, видевшие в Вольтере отца революции. Но острая, злая, блистательная логика Вольтера убеждала только немногих избранных, она никого не увлекала за собой. Учение Вольтера – это холодный огонь, в нем только свет, он лишен тепла. А Жан-Жак излучает тепло, жар. Он был искрой, и вот уж весь мир воспламенился. Его безудержное чувство взорвало разум, привело в движение массы, смело старый порядок…»[483] «Руссо так гениально описывает зло цивилизации, – признавал не без ехидцы всегда завидовавший его таланту Вольтер, – что, читая его, чувствуешь желание стать на четвереньки». Это, конечно же, чушь. Возьмем на себя смелость утверждать обратное: скорее Вольтер желал, говоря его словами, «удержать народ на четвереньках», а Руссо старался поднять его с колен.

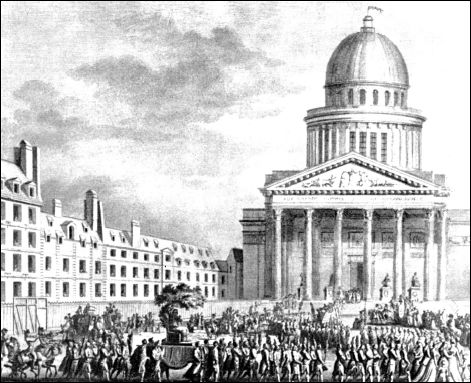

Перенесение праха Руссо в Пантеон 11 октября 1794 г.

После смерти Руссо прошли века. Народы с волнением читали и продолжают читать его «Общественный договор». Это книга на все времена. Большая часть людей справедливо видит в нем глашатая свободы и справедливости. «Договор» называют «величайшим памятником мятежной души, рвущейся из темницы на волю» (В. Лункевич). Философ Р. Вольф из Массачусетского университета (США) пишет: «Жан-Жак Руссо – величайший политический философ, который когда-либо жил на земле. Его имя сделала бессмертным одна небольшая книга «Об общественном договоре» – работа, занимающая не более ста страниц. В этой краткой, блестящей работе Руссо формулирует фундаментальную проблему философии государства и делает заслуживающую всяческой похвалы, хотя в конечном счете и неудачную попытку решит ее. Откуда же такая слава, спросите вы, если он так и не смог найти решение поставленной проблемы? В философии, как и в других науках, зачастую самым важным является правильная постановка вопроса, и несмотря на то, что философы занимались исследованием природы государства еще за 2000 лет до Руссо, он был первым, кто уловил суть проблемы и понял, насколько трудно будет найти ее решение».[484] Он пытался помочь нам.

Вклад Руссо в обоснование гуманистической философии истории огромен. Н. Бахтин писал: «Руссо – первый педагог, у которого этика и философия культуры ставят воспитанию цель, а психология указывает путь к нему». По мнению Бахтина, Руссо удалось чудным образом соединить в одно целое философию, культуру, психологию, литературу, педагогику. Значение мыслителя не уменьшилось, о чем свидетельствует и книга современного французского исследователя Ги Бесса «Жан Жак Руссо: обучение человечества» (1988). Идеи Руссо, отмечает автор, очень созвучны социальным задачам и перспективам третьего тысячелетия.[485]

В «Общественном договоре» не все видят «библию народов». Б. Рассел прочел его с позиций демократического эгоиста. Он писал: «Передавая свои права обществу в целом, люди как личности теряют свои свободы. Руссо допускает существование некоторых гарантий: человек сохраняет определенные естественные права. Но это ставится в зависимость от сомнительного допущения, будто монарх всегда будет уважать права человека… У Руссо многое является следствием этой концепции общей воли, но, к сожалению, она изложена не очень ясно… Государство, вздумавшее придерживаться руссоистских принципов, вынуждено было бы запретить все частные организации любого рода, а особенно те, которые преследуют политические и экономические цели. Таким образом, у нас есть все элементы тоталитарной системы, и хотя Руссо, кажется, не догадывался об этом, ему не удалось показать, как можно избежать этого следствия. Что касается его ссылок на демократию, следует понимать, что он думает при этом о древнем городе-государстве, а не о представительном правлении. «Общественный договор» был, конечно, не понят сначала теми, кто был против этого учения, а позднее и вождями революции, которые благосклонно относились к нему».[486]

За некоторыми придирками виден едва скрытый страх перед личностью Руссо. Полагаем, критиков приводит в дрожь «робеспьеровская нота» в его философии. Жаль, что о встрече в эрменонвильском парке студента и великого мыслителя (Робеспьера и Руссо) практически ничего не известно, кроме самого факта встречи. Через месяц после нее Руссо не станет. Но факел свободы и справедливости он успел передать в крепкие и достойные руки. Позже Робеспьер скажет о нем: «Жан-Жак Руссо, человек, больше всего способствоваший подготовлению революции, был крамольником, опасным новатором, и если бы только правительство не боялось мужества патриотов, оно отправило бы его на эшафот. Можно сказать, не боясь ошибиться, что если бы деспотизм был достаточно уверен в своих силах и в силе привычки, приковывавшей народ к его ярму, и не боялся бы революции, Ж. – Ж. Руссо заплатил бы своею головою за услуги, которые он оказал истине и человеческому роду, и он пополнил бы список знаменитых жертв, пораженных деспотизмом и тиранией во все времена».[487]

Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 706;