Основные параметры.

Элементы вычислительных устройств.

По определению, цифровое вычислительное устройство предназначено для обработки кодов, поставленных в соответствие реальным физическим величинам. Для его функционирования требуются устройства, выполняющие необходимую обработку кодов, устройства, предназначенные для хранения, как исходной информации, так и результатов обработки и устройства, обеспечивающие их взаимодействие по заданному алгоритму, то есть хранящие последовательность необходимых действий над информацией. Таким образом, устройства, способные хранить некоторый объем информации (элементы памяти), являются необъемлемой частью любого вычислительного устройства. Ниже рассмотрим принципы, положенные в основу построения всех этих устройств.

Элементы памяти.

Для кратковременного хранения небольших объемов информации в цифровых устройствах можно использовать регистры. При необходимости длительного хранения больших объемов информации используются специальные устройства, выполненные, как правило, на подвижных носителях, например магнитные или оптические диски, или специализированные микросхемы памяти. Ниже, более подробно, рассмотрим способы, используемые при построении микросхем запоминающих устройств (ЗУ).

Классификация ЗУ

Традиционно, все существующие типы ЗУ принято делить на два класса. Это оперативные запоминающие устройства (ОЗУ) и постоянные запоминающие устройства (ПЗУ). К ОЗУ относятся устройства, кратковременного хранения информации с возможностью ее быстрой записи и чтения. Отсюда и название – оперативное ЗУ. Однако выключение напряжения питания приводит к потере хранящейся информации. ПЗУ предназначены для длительного хранения информации, которая не исчезает при снятии напряжения питания. Поэтому ОЗУ, обычно, используются для хранения обрабатываемых данных, а ПЗУ - для хранения алгоритмов работы устройства.

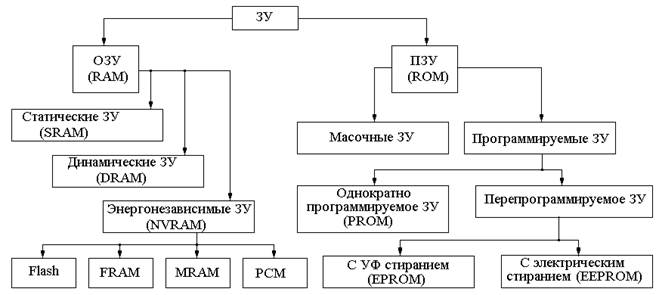

Успехи микроэлектроники и создание большого числа носимой аппаратуры (так называемых гаджетов: сотовых телефонов, плееров, видеокамер и т.д.) привело к необходимости разработки нового типа памяти, совмещающей свойства ОЗУ и ПЗУ, то есть возможности быстрой записи и долговременного хранения информации даже при отсутствии напряжения питания. Это так называемые энергонезависимые ЗУ. На рис.10.1 приведена упрощенная классификация ЗУ.

|

Рис.10.1. Классификация ЗУ

ОЗУ подразделяются на статические (Static Random Access Memory), динамические (Dynamic Random Access Memory) и энергонезависимые (Non Volatile Random Access Memory). Это деление определяется типом используемого элемента памяти. ПЗУ подразделяются на масочные, программирование которых выполняется в процессе их изготовления, и программируемые, информация в которые записывается пользователем. В свою очередь программируемые ЗУ подразделяются на однократно программируемые (Programmable Read Only Memory) и многократно программируемые (перепрограммируемые), в которые можно несколько раз записывать различную информацию. По принципу выполнения они делятся на ЗУ в которых стирание информации происходит при облучении кристалла интегральной схемы ультрафиолетовым излучением (Erasable Programmable Read Only Memory) и электрически стираемые ЗУ (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory).

Из энергонезависимых ЗУ наиболее известны Flash память, сегнетоэлектрическая оперативная память (Ferroelectric Read Only Memory), магниторезистивная оперативная память (Magnetoresistive Random Access Memory) и память на основе фазового перехода вещества(Phase Сhange Memory или PRAM).

Основные параметры.

К основным параметрам ЗУ относятся:

- информационная емкость (М) – максимально возможный объем хранимой информации. Измеряется в битах (количество информации, хранимой в одном разряде двоичного кода) или байтах (1байт = 8 бит) с использованием приставок кило (  ) и мега (

) и мега (  );

);

- организация (NxL) – число кодовых слов N, хранимых в ЗУ, с указанием их длины (разрядности) L;

- время выборки (  ) – интервал между подачей на вход «А» ЗУ активного логического сигнала и появлением на выходе данных, при условие, что все остальные необходимые сигналы поданы заранее. Очевидно, что время выборки может определяться для различных сигналов, например сигналов записи, чтения и т.д.

) – интервал между подачей на вход «А» ЗУ активного логического сигнала и появлением на выходе данных, при условие, что все остальные необходимые сигналы поданы заранее. Очевидно, что время выборки может определяться для различных сигналов, например сигналов записи, чтения и т.д.

Структура ЗУ

Обычно элементарные ячейки памяти (ЯП), способные хранить один бит информации, организуются в микросхеме ЗУ в виде прямоугольной матрицы размерностью  . В этом случае возможны два базовых метода обращения к информации. Первый предполагает одновременное обращение к одной строке такой матрицы. Второй – обращение к одной единственной ячейке памяти. Все реальные структуры построения ЗУ являются комбинацией этих методов.

. В этом случае возможны два базовых метода обращения к информации. Первый предполагает одновременное обращение к одной строке такой матрицы. Второй – обращение к одной единственной ячейке памяти. Все реальные структуры построения ЗУ являются комбинацией этих методов.

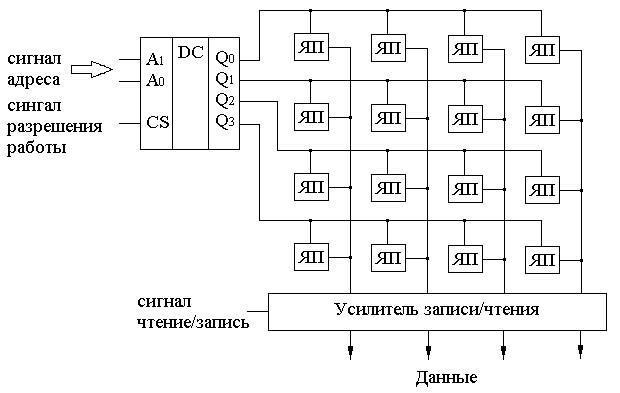

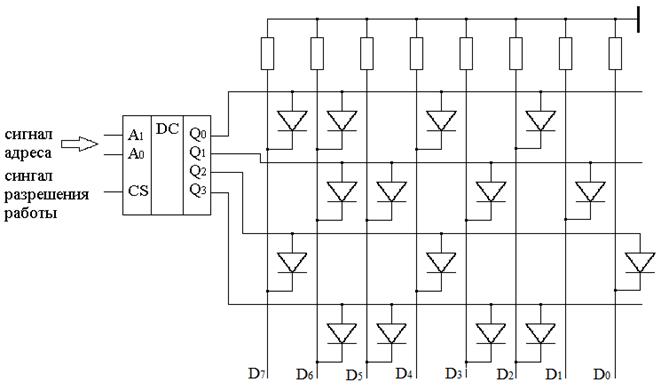

На рис.10.2, в качестве примера, приведена структура, реализующая первый из перечисленных методов обращения к памяти и позволяющая хранить четыре четырехразрядных слова информации. Ее часто называют структурой 2D. Обращение в ЗУ возможно только при наличии активного логического уровня на входе CS (выбор кристалла). При этом по заданному адресу на одном из выходов дешифратора (шине адреса) формируется уровень, разрешающий обращение к ЯП выбранной строки матрицы. Эти ячейки подключаются (шина данных) к усилителю записи/чтения, который либо записывает в выбранные ЯП новую, либо считывает уже имеющуюся в них информацию.

Недостатком такой структуры является ее усложнение при хранении большого числа слов (увеличивается число выходов дешифратора). Поэтому желательно увеличивать количество ЯП в одной строке. При этом если длина хранимого слова оказывается больше выходного слова ЗУ ЯП разбивают на группы по разрядности считываемой информации и эти группы соединяют с усилителем записи/чтения через дополнительный селектор, выбирающий по дополнительным разрядам адреса нужную группу. Так, например, при использовании в строке 32 ЯП и обращении к байту информации имеем 4 группы ячеек, для обращения к которым потребуется селектор с 4 входами и увеличение адресного слова на два разряда.

|

Рис.10.2. Структура ЗУ с обращением к слову данных

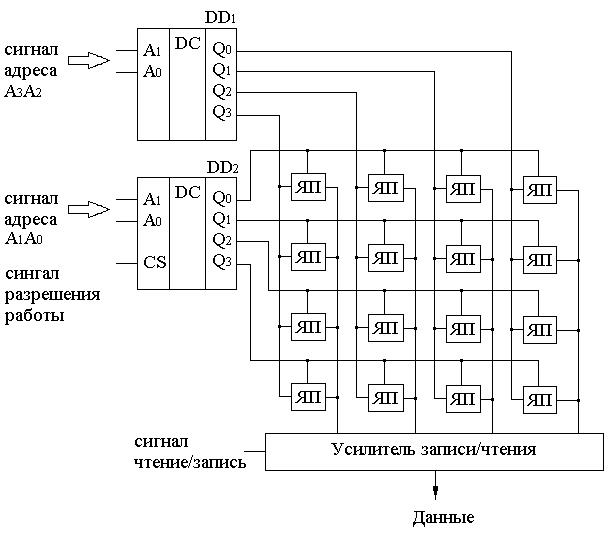

Развитием описанного подхода является структура ЗУ, обеспечивающая обращение к каждой отдельной ЯП. Ее часто называют структурой 3D. На рис.10.3. приведен пример ЗУ такой структуры с информационной емкостью 16 бит. Четырех разрядное адресной слово разбито на две части, каждая из которых управляет работой собственного дешифратора: дешифратора столбца  и дешифратора строки

и дешифратора строки  . ЯП, на которую приходят разрешающие сигналы с обоих дешифраторов, подключается к усилителю записи/чтения, который и осуществляет общение с этой ячейкой. При большом информационном объеме, адреса столбца и строки в таких ЗУ могут подаваться последовательно на одни и те же выводы интегральной схемы.

. ЯП, на которую приходят разрешающие сигналы с обоих дешифраторов, подключается к усилителю записи/чтения, который и осуществляет общение с этой ячейкой. При большом информационном объеме, адреса столбца и строки в таких ЗУ могут подаваться последовательно на одни и те же выводы интегральной схемы.

Данная структура легко адаптируется к случаю хранения многоразрядных слов. В этом случае используется несколько аналогичных структур, управляемых одним адресным словом, при этом каждая структура хранит один разряд многоразрядного слова.

|

Рис.10.3. Структура ЗУ с обращением к биту данных

Ячейки памяти

Рассмотренные структуры ЗУ позволяют сформулировать требования к элементарным ячейкам памяти. Основными из них являются:

- максимальная простота технического решения, что предопределяет возможность хранения больших объемов информации;

- обратимость выводов, обеспечивающих возможность чтения/записи информации по единым шинам данных;

- минимально возможная потребляемая мощность.

Для различных типов ЗУ этим требованиям отвечают различные схемотехнические решения. Рассмотрим основные из них.

ЯП ПЗУ имеют наиболее простую структуру. Общий принцип их построения базируется на положении, что сигнал данных при подаче сигнала адреса может появиться только в том случае, если эти шины связаны между собой. Поэтому все ПЗУ отличаются только способом организации данной связи. Если эта связь организуется при изготовлении ЗУ получаем масочные ПЗУ. Причем в качестве элементов связи могут использоваться любые, в том числе и полупроводниковые элементы. На рис.10.4, в качестве примера, показана реализация ПЗУ, хранящего 4 байта информацию в котором элементами связи являются диоды.

|

Рис.10.4 Масочное ПЗУ

При появлении на выходе дешифратора напряжения высокого ток протекает только через те резисторы, которые диодами соединены с соответствующей шиной адреса. В таблице 10.1. приведена информация, записанная в масочное ПЗУ рис.10.4.

Если перемычки между шиной адреса и данных сделать настраиваемыми, то получим программируемое ПЗУ.

Таблица 10.1. Информация, записанная в ПЗУ рис.10.4

| Адрес | Данные |

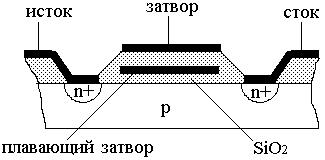

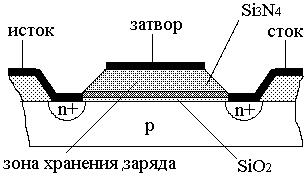

В однократно программируемых (PROM) ПЗУ эта связь выполняется в виде пережигаемых перемычек, которые прожигаются пользователем. В перепрограммируемых ПЗУ (EPROM и EEPROM) используются полевые транзисторы с плавающим затвором или НМОП транзисторы. На рис.10.5. показаны структуры этих транзисторов.

а)

а)

|  б)

б)

|

Рис.10.5. Структура полевого транзистора с плавающим затвором а) и НМОП транзистора б).

Транзистор рис.10.5 а) содержит дополнительный затвор, расположенный в теле диэлектрика и не соединенный с внешними выводами. Отсюда и название – плавающий затвор. В транзисторе рис.10.5.б) существует два слоя изоляции. Общим для этих транзисторов является возможность долговременного хранения электрического заряда либо в плавающем затворе, либо на границе диэлектриков, что влияет на пороговое напряжение транзисторов. Если заряд присутствует, транзистор способен проводить ток, если нет – транзистор заперт. Таким образом, имеем элемент с двузначной передаточной характеристикой, который можно использовать в качестве элемента памяти.

Длительность процессов стирания и записи новой информации у этих транзисторов несоизмеримы. Например, для удаления заряда из плавающего затвора кристалл интегральной схемы необходимо достаточно долго облучать ультрафиолетовым излучением. Отсюда и название данного типа памяти.

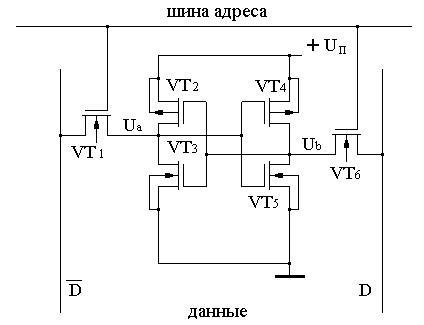

ЯП статических ОЗУ выполняется на основе RS триггера. Ранее было показано, что такой триггер можно построить с использованием двух инверторов. В простейшем случае таким инвертором является транзисторный каскад, выполненный по параллельной схеме преобразователя сигнала. На рис.10.6 приведен пример построения такой ЯП на основе КМОП ключей.

|

Рис.10.6. Ячейка памяти статического ОЗУ на КМОП ключах

Выход первого КМОП ключа (  ,

,  ) подключен к входу второго КМОП ключа (

) подключен к входу второго КМОП ключа (  ,

,  ), выход которого, в свою очередь, подключен к входу первого КМОП ключа. Таким образом, ключи образуют структуру, подобную, показанной на рис.(), то есть это усилитель охваченный цепью глубокой ПОС. Фактически это RS триггер у которого входы и выходы совмещены. Если на стоке

), выход которого, в свою очередь, подключен к входу первого КМОП ключа. Таким образом, ключи образуют структуру, подобную, показанной на рис.(), то есть это усилитель охваченный цепью глубокой ПОС. Фактически это RS триггер у которого входы и выходы совмещены. Если на стоке  сформировать нулевой потенциал, ключ на

сформировать нулевой потенциал, ключ на  откроется, подтверждая включенное состояние транзистора

откроется, подтверждая включенное состояние транзистора  (

(  ,

,  ). И наоборот, если на стоке

). И наоборот, если на стоке  сформировать нулевой потенциал, ключ на

сформировать нулевой потенциал, ключ на  откроется, подтверждая включенное состояние транзистора

откроется, подтверждая включенное состояние транзистора  (

(  ,

,  ). Таким образом, рассматриваемая структура отвечает всем сформулированным для ЯП требованиям.

). Таким образом, рассматриваемая структура отвечает всем сформулированным для ЯП требованиям.

Чтение/запись информации из ЯП осуществляется при появлении на шине адреса высокого потенциала, что приводит к открытию ключей на транзисторах  ,

,  и подключению выходов триггера к выходным выводам. С ЯП снимается дифференциальный сигнал

и подключению выходов триггера к выходным выводам. С ЯП снимается дифференциальный сигнал  , полярность которого определяется записанной в триггер информацией.

, полярность которого определяется записанной в триггер информацией.

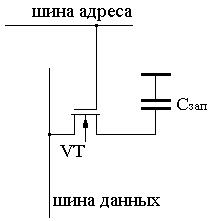

ЯП динамических ОЗУвыполняется на основе конденсатора. Известно, что конденсатор способен некоторое время хранить свой заряд. Именно это свойство и используется в динамических ОЗУ. На рис.10.7.приведена схема ЯП динамического ЗУ.

|

Рис.10.7. Ячейка памяти динамического ОЗУ

По сигналу на шине адреса открывается транзистор  и конденсатор

и конденсатор  подключается к шине данных, напряжение на которой теперь определяется зарядом конденсатора.

подключается к шине данных, напряжение на которой теперь определяется зарядом конденсатора.

Несомненным достоинством данной ячейки является ее простота, что позволяет на ее основе разрабатывать ЗУ с большой информационной емкостью. Однако заряд конденсатора  со временем теряется, что может привести к потере информации. Поэтому в ЯП динамических ОЗУ необходимо периодически восстанавливать (регенерировать) заряд конденсаторов. На практике, частота такой регенерации может составлять несколько сотен герц. К тому же считывание информации приводит к ее потере и, при необходимости дальнейшего хранения, ее необходимо восстанавливать. Все это снижает быстродействие памяти. Существуют и другие проблемы, связанные, например, с соотношением емкости конденсатора

со временем теряется, что может привести к потере информации. Поэтому в ЯП динамических ОЗУ необходимо периодически восстанавливать (регенерировать) заряд конденсаторов. На практике, частота такой регенерации может составлять несколько сотен герц. К тому же считывание информации приводит к ее потере и, при необходимости дальнейшего хранения, ее необходимо восстанавливать. Все это снижает быстродействие памяти. Существуют и другие проблемы, связанные, например, с соотношением емкости конденсатора  и паразитной емкости шины данных. Но, не смотря на эти проблемы, динамические ОЗУ являются наиболее востребованным типом ЗУ.

и паразитной емкости шины данных. Но, не смотря на эти проблемы, динамические ОЗУ являются наиболее востребованным типом ЗУ.

ЯП энергонезависимых ЗУфактически повторяют структуру динамического ЗУ. Отличие состоит в использовании вместо конденсатора некоторого элемента, обладающего неоднозначной передаточной характеристикой. В качествен такого элемента может, например, использовать полевой транзистор с плавающим затвором (см.рис.10.5.а). Совершенствование технологии изготовления и использование новых структурных решений позволили значительно снизить время, требуемое для перезаписи информации.

ЯП OЗУ типа FRAM фактически повторяет структуре ячейки динамического ОЗУ (см.рис.10.7). Отличие состоит в использовании в конденсаторе памяти  не диэлектрика, а сегнетоэлектрика, то есть материала, способного под действием внешнего поля менять свою поляризацию. Подавая на конденсатор различные напряжения можно ориентировать домены сегнетоэлектрика в различных направлениях. Для считывания информации к конденсатору

не диэлектрика, а сегнетоэлектрика, то есть материала, способного под действием внешнего поля менять свою поляризацию. Подавая на конденсатор различные напряжения можно ориентировать домены сегнетоэлектрика в различных направлениях. Для считывания информации к конденсатору  прикладывают напряжение заданной полярности. Если направление создаваемого при этом поля совпадает с существующим, ток через конденсатор не протекает. Если направления полей не совпадают, домены сегнетоэлектрика переориентируются, что приводит к протеканию импульса тока (для поворота доменов необходима некоторая энергия), который и фиксируется усилителем считывания.

прикладывают напряжение заданной полярности. Если направление создаваемого при этом поля совпадает с существующим, ток через конденсатор не протекает. Если направления полей не совпадают, домены сегнетоэлектрика переориентируются, что приводит к протеканию импульса тока (для поворота доменов необходима некоторая энергия), который и фиксируется усилителем считывания.

Ячейки MRAM памяти также повторяют структуру динамического ОЗУ, однако в качестве элемента памяти выступает магниторезистивный материал, изменяющий свое сопротивление в зависимости от величины магнитного поля. Элемент памяти состоит из двух ферромагнитных слоев, разделенных диэлектриком. Один слой имеет постоянную намагниченность, а второй может перемагничиваться внешним полем. В результате их поля либо складываются, либо вычитаются, что и меняет сопротивление элемента.

Еще один способ хранения информации используется в PCM памяти. Этот способ подобен применяемому в перезаписываемых CD и DVD дисках и базируется на использовании материала (халькогенидные сплавы), способного находиться в двух агрегатных состояниях (аморфном и кристаллическом) и при нагревании скачкообразно переходить из одного состояния в другое. При этом значительно (примерно в 100 раз) изменяется их сопротивление. Запись и стирание происходит путем нагрева материала до определенной температуры. Пи этом структура ЯП так же повторяет структуру динамического ОЗУ с использованием другого запоминающего элемента.

Дата добавления: 2016-03-10; просмотров: 1214;