Упрощенные методы определения динамической устойчивости

Сильные возмущения в СЭС приводят к резким изменениям режима ее работы. Они возникают в результате изменения состава элементов электрической сети при их включениях и отключениях, КЗ, нарушений баланса генерируемой и потребляемой мощностей в узловых точках СЭС. Наиболее опасны возмущения при КЗ.

Задачами анализа динамической устойчивости СЭС являются оценка характера переходного процесса при сильных возмущениях, установление критических параметров при изменении режима, а также расчет значений существенных параметров режима при переходе из одного состояния в другое. Для решения этих задач используются приближенные методы, поскольку точная оценка динамической устойчивости при учете всех переходных процессов и изменений в СЭС, связанных с сильными возмущениями, весьма сложна.

Приближенные методы анализа динамической устойчивости СЭС основываются на ряде допущений:

разделении электромагнитных и электромеханических переходных процессов по скорости их протекания с мгновенным изменением электрической мощности при смене режимов;

малости отклонений частоты вращения роторов генераторов от синхронной;

неизменности вращающего момента первичных двигателей генераторов и постоянных инерции в течение переходного процесса;

замене совокупности генераторов одним эквивалентным;

рассмотрении переходных процессов на ограниченном интервале времени;

сохранении симметрии трехфазной системы источников при ее нарушении в электрической сети;

учете только основных нелинейных характеристик элементов и др.

Приближенные методы анализа можно разделить на упрощенные и уточненные, отличающиеся уровнем принимаемых допущений и назначением решаемой задачи.

Упрощенные методы позволяют просто и быстро предварительно оценить динамическую устойчивость простейших электрических систем, однако они приемлемы лишь для грубой оценки.

Уточненные методы направлены на конкретизацию расчетов при учете ряда факторов (не принимаемых во внимание в упрощенных методах, но оказывающих существенное влияние на переходный процесс):

автоматического регулирования возбуждения, изменяющего э.д.с. генераторов и, следовательно, их электромагнитный момент;

автоматического регулирования частоты вращения первичных двигателей и их вращающего момента;

учета дополнительных тормозных моментов, возникающих в процессе КЗ от периодической составляющей тока статора и токов, наводимых в успокоительных обмотках ротора;

учета динамических характеристик узлов нагрузки.

Основными упрощенными методами анализа динамической устойчивости СЭС являются:

метод площадей, используемый для определения предельных значений угла и времени отключения КЗ;

метод последовательных интервалов, применяемый для качественной оценки характера переходного процесса по изменению угла S во времени.

Предельный угол отключения КЗ можно найти, не устанавливая характер переходного процесса смены режимов. Для этого используется метод площадей, позволяющий оценить соотношение изменения энергии в различных фазах процесса смены режимов работы СЭС.

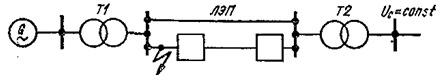

В качестве примера энергетически оценим переход из нормального в аварийный и послеаварийный режимы простейшей системы, которая содержит генератор, работающий через трансформатор и двухцепную ЛЭП на шины бесконечной мощности рис.27.

Рис.27.

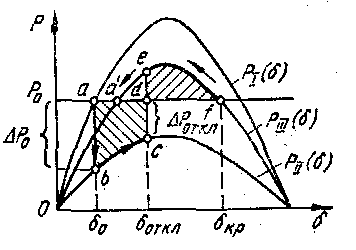

Смена состояний рассматриваемой системы представлена на рис. 28 через угловые характеристики активной мощности.

Рис. 28. Угловые характеристики мощности для нормального, аварийного и послеаварийного режимов работы системы

Рабочая точка в нормальном режиме соответствует координатам (P0,δ0) отражающим равенство мощности, развиваемой первичным двигателем генератора, и мощности P0= Pт(δ0), передаваемой генератором в сеть со сдвигом на угол δ0 между э. д. с. E'и напряжением U.

При появлении КЗ происходит сброс передаваемой генератором мощности с PI(δ0) до PII(δ0), вследствие чего появляется избыточная мощность ΔPII(δ)=P0–PII(δ), которая вызывает ускорение ротора генератора. При этом рабочая точка режима перемещается по угловой характеристике мощности PII(δ) в направлении увеличения угла δ δ>δ0.

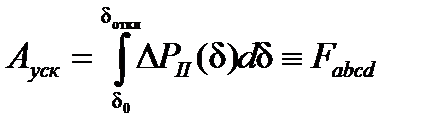

Если отключению поврежденной цепи соответствует угол δоткл то ротор генератора во время ускорения запасет кинетическую энергию

(62)

(62)

которая соответствует заштрихованной на рис.28 площади Fabcd, называемой площадью ускорения.

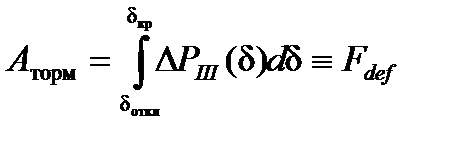

Во время торможения может быть израсходована энергия, предельное значение которой для интервала изменения угла δ, равного δоткл – δкр, определяется выражением

(63)

(63)

Заштрихованная на рис.28 площадь Fdef, называемая площадью торможения, соответствует кинетической энергии (63), которая может быть израсходована ротором генератора во время торможения.

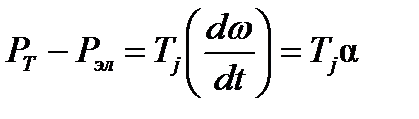

Предельное время отключения КЗ tоткл.пред соответствует предельному углу отключения. Для произвольного момента времени связь этих величин отражается уравнением движения (64)

(64)

(64)

Аналитическое решение его возможно только для частного случая, а именно полного разрыва связи генератора с шинами приемной системы, когда P=PII(δ)=0, что происходит при трехфазном КЗ на одной из цепей ЛЭП. При этом уравнение (64) упрощается и принимает вид

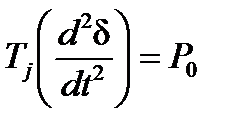

(65)

(65)

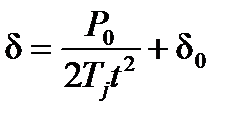

Решение этого уравнения методом последовательного интегрирования при постоянных c1=(dδ/dt)t=0=0 и c2=δ0 позволяет получить угол

(66)

(66)

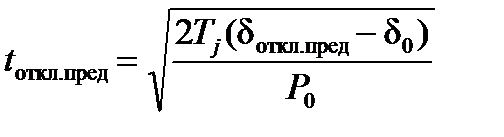

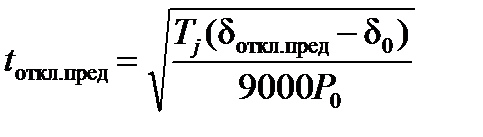

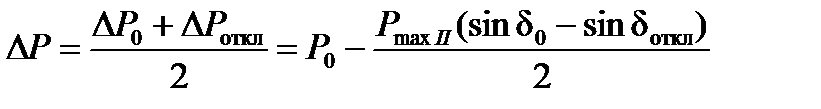

откуда можно найти значение предельного времени отключения трехфазного КЗ:

(67)

(67)

Если угол δ выразить в градусах, а постоянную времени Tj-в секундах, то формула (67) примет вид

(68)

(68)

При малой длительности КЗ (0,1-0,2 с) формулой (68) пользуются для вычисления предельного времени отключения несимметричных КЗ, когда PII(δ)>0 (см. рис. 28). В этом случае мощность P0 представляют в виде

(69)

(69)

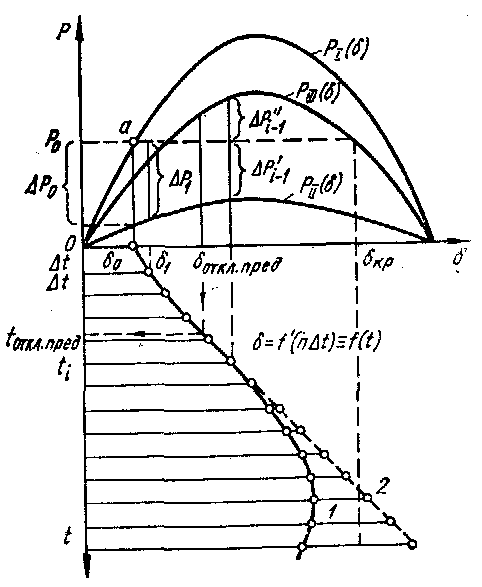

Переходный процесс, описываемый уравнением (64), разбивают на ряд равных интервалов времени Δt. В практических расчетах интервал времени берут в пределах 0,02-0,1 с в зависимости от длительности КЗ и характеристик устройств системной автоматики. Переходный процесс рассматривают последовательно по интервалам. В каждом интервале времени избыток мощности (правая часть уравнения) считают неизменным и при этом допущении вычисляют приращение угла Δδ.

Рис.29. К расчету динамической устойчивости системы методом последовательных интервалов.

Расчет точек кривой δ=f(nΔt) следует выполнять до тех пор, пока угол δ не начнет уменьшаться по кривой 1 (см. рис. 29), что соответствует сохранению устойчивости, или пока не будет установлено, что угол δ продолжает возрастать по кривой 2, соответствующей нарушению устойчивости. По кривой δ=f(t) можно определить также предельное время отключения КЗ.

Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 5015;