Паровой котел. Общее устройство и определения. 3 страница

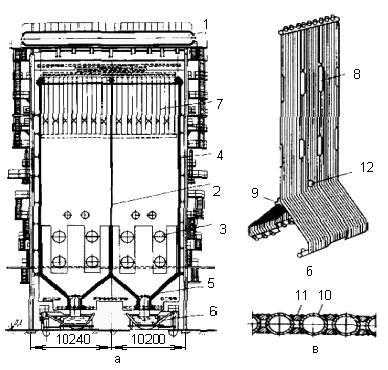

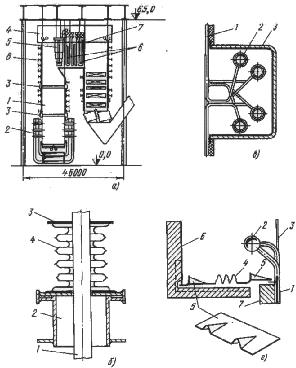

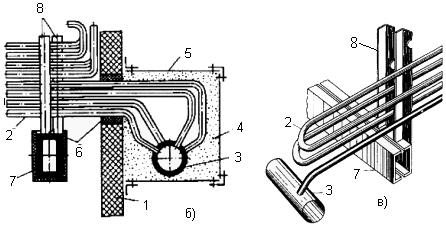

| Рис. 2.5. Выполнение двусветного экрана: а - установка экрана в топке; б - общий вид экрана; в - узел сварки труб экрана; 1 - барабан; 2 - двусветный экран; 3 - горелки; 4 - пояс жесткости; 5 - летка для выхода жидкого шлака; 6 - шлаковая ванна; 7 - ширмы пароперегревателя; 8 - окно для выравнивания давления; 9 - тройник; 10 - труба; 11 - приварной пруток; 12 - ремонтный лаз. |

Такой экран увеличивает тепловоспринимающую поверхность без изменения сечения топки, интенсивно охлаждает топочные газы, благодаря чему можно уменьшить высоту топки. Трубы этого экрана по высоте нельзя закрепить к каким-либо неподвижным внешним конструкциям, между собой они скрепляются в нескольких местах путем сварки через пруток (рис. 2.5, в). Для выравнивания давления в обеих полутопках в двусветном экране выполнены окна.

В последние годы применяются конструкции экранов с натрубной обмуровкой. Такая обмуровка стен топки оказалась достаточно легкой и может быть прикреплена непосредственно к трубам экрана на котлостроительном заводе после сборки секции экрана. Таким образом, на монтажно - сборочную площадку строящейся ТЭС поступают готовые секции топки. После их монтажа необходимо только уплотнить швы между секциями.

2.2.2. Топочные экраны прямоточных котлов.

В прямоточных котлах кратность циркуляции рабочей среды в экранах равна 1, в то время как при естественной циркуляции она составляет 10…30. Кроме того, скорость рабочей среды при прямоточном принудительном движении примерно в 2 раза выше, чем при естественной циркуляции. Поэтому необходимое сечение для пропуска рабочей среды прямоточного котла в 20…40 раз меньше, чем при естественной циркуляции и той же паропроизводительности. Здесь весь поток рабочей среды проходит только через 2…4 параллельных секции, называемые лентами (панелями), состоящими из 40…60 труб и имеющими каждая ширину 2…3 м.

Поскольку движение рабочей среды в этих экранах принудительное, то уменьшение диаметра труб за счет роста сопротивления не скажется на снижении скорости движения, как это имеет место при естественной циркуляции, где дальнейшее уменьшение диаметра труб менее 60 мм нежелательно. Топочные экраны прямоточных котлов выполняются из труб диаметром 32…42 мм с толщиной стенки 4…6 мм. Уменьшение диаметра труб по сравнению с естественной циркуляцией дает экономию металла при экранировании стен топки до 30%. Однако уменьшение диаметра труб при сохранении массовой скорости потока требует увеличения числа параллельных труб. Увеличение тепловой мощности котла и уменьшение диаметра труб приводят к заметному увеличению ширины ленты, а чем шире лента, тем больше влияние неравномерности обогрева параллельных труб, образующих ленту. Поэтому при малом диаметре труб, в мощных паровых котлах выполняется параллельно несколько лент (заходов), при этом ширина каждой ленты остается небольшой. Получается два - четыре параллельных потока рабочей среды с независимым регулированием расхода и температуры по каждому потоку.

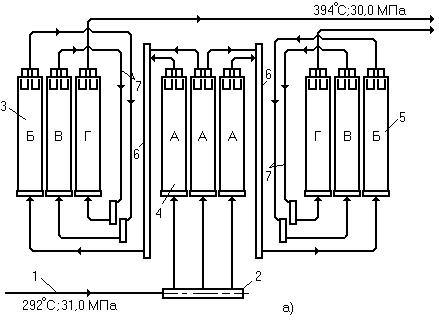

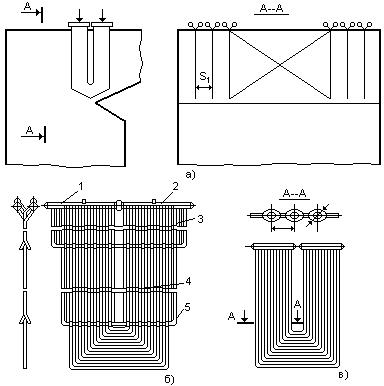

При экранировании стен топки применяются различные схемы панелей и их расположение. В нижней радиационной части топки (НРЧ), где характерны высокие тепловые потоки, падающие на экраны, предпочитают применять вертикальные экранные панели с подъемным движением рабочей среды, обеспечивающие равномерное распределение среды по всем трубам и надежный отвод теплоты от металла (рис. 2.6, а).

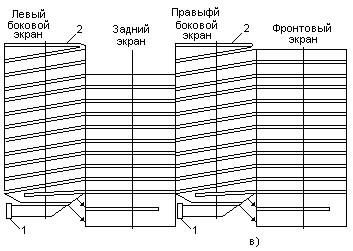

Полная экранизация стен НРЧ достигается при большом числе параллельных панелей, включенных по рабочей среде последовательно, но тогда конструкция экрана усложняется. Средняя и верхняя радиационная части топки (СРЧ и ВРЧ) экранированы плоскими горизонтально - подъемными панелями, закрывающими по высоте часть стены топки или ее половину (рис. 2.6, б). Для выравнивания давления и температуры среды по панелям после получения определенного тепловосприятия установлен узел смешения рабочей среды.

Горизонтально - наклонная навивка трубных лент по стенам топки, предложенная проф. Л.К. Рамзиным (рис. 2.6, в), отличается наименьшей тепловой разверкой между трубами в секции (ленте).

Рис.2.6a. Вертикальные панели экранирования НРЧ в прямоточных котлах: 1 - подвод воды; 2 - раздающий коллектор; 3, 4, 5 - фронтовые, боковые и задние настенные панели; 6 - опускной смесительный коллектор; 7 - перепускные трубы.

Рис.2.6б. Панели с горизонтальноподъемным движением в СРЧ прямоточного котла: 1 - коллектор; 2, 3 - нижняя и верхняя секции панели.

Рис.2.6в. Развертка топочного экрана котла с навивкой Рамзина: 1 - входной коллектор; 2 - выходной коллектор.

Рабочая среда движется от нижнего коллектора ленты до верхнего, многократно опоясывая топочную камеру. Такая навивка имеет минимальное количество коллекторов и гидравлически устойчивые характеристики движения при любом рабочем давлении. Основным недостатком навивки Л.К. Рамзина является невозможность конструктивного выполнения в виде готовых плоских настенных панелей, необходимость выполнения большого числа сварных стыков труб при монтаже. Эти обстоятельства ограничивают применение данной схемы навивки на мощных паровых котлах.

2.2.3. Специальные конструкции экранов.

Газоплотные сварные экраны находят широкое применение в современных конструкциях котлов, имеют на 10…15% меньшую массу металла на единицу лучевоспринимающей поверхности по сравнению с гладкотрубными. Шаг труб увеличен до s1 = (1,4…1,45)d, так как между трубами ввариваются проставки шириной до 14…16 мм, соответственно сокращается число труб, а суммарное сечение их подбирается по условиям обеспечения необходимой массовой скорости рабочей среды. Эти экраны находятся в лучших условиях работы, так как часть поглощенной плавниками (проставками) теплоты передается тыльной стороне труб благодаря растечке теплового потока, что превращает эту часть труб в активную поверхность нагрева. В таком экране исключены выход отдельных труб из плоскости экрана и ухудшение по этой причине их температурного режима.

Для уменьшения периметра топки газоплотные топочные экраны проектируются на повышенную удельную паропроизводительность фронта 22…35 кг/с пара на 1 м ширины топки (при мощности котла 300…800 МВт). При этом глубину топочной камеры несколько увеличивают, приближая ее к квадратному сечению, имеющему при одинаковых теплонапряжениях сечения минимальный периметр. В негазоплотных топках удельная паропроизводительность фронта на 12…15% меньше, а отношение ширины к глубине топки около 2:1.

Особенно высоко требование плотности в котлах, работающих под наддувом, в которых значительно избыточное давление продуктов сгорания в топочной камере. Обеспечение плотности в потолочном экране таких котлов представляет наибольшие трудности в связи с тем, что через него проходят к

вышерасположенным коллекторам трубы поверхностей нагрева. Поэтому над потолочным экраном помещают вторую ограждающую стенку, так называемый шатер (рис. 2.7, а).

Все пароперебросные трубы между отдельными пакетами перегревателя расположены внутри шатра. Шатер находится под давлением воздуха после дутьевого вентилятора, поэтому неплотность в проходе труб поверхностей нагрева через потолок не приводит к загазованности объема шатра. Более совершенные уплотнения должны иметь отводящие трубы на выходе из шатра, но их число незначительно, и они выводятся через специальные сильфонные уплотнения, показанные на рис. 2.7, б.

Наиболее ответственным узлом при выполнении газоплотного экрана является уплотнение мест вывода труб из топки. На стыке НРЧ, СРЧ и ВРЧ при смешении рабочей среды, поступающей из отдельных панелей, выполняются закрытые стальные короба, внутри которых помещены смесительные коллекторы (рис. 2.7, в). Кроме того, щели между трубами в зоне сопряжения панелей дополнительно закрываются приварными гребенчатыми проставками.

Потолочный экран выполняется из отдельных блоков газоплотных панелей. Для прохода труб ширм, подвесных труб конвективных пакетов в потолочных панелях специальной разводкой труб выполнены отверстия, а места прохода уплотнены.

Камеры интенсивного горения твердого топлива (при жидком шлакоудалении), циклонные топки ограждены футерованными экранами (рис. 2.2, г, д).

| Рис.2.7. Газоплотный паровой котел и его узлы уплотнения: а - общий вид котла: 1 - топка; 2 - горелки; 3 - узел разъема экранных панелей; 4 - уплотнительный верхний короб (шатер); 5 - ширмовая поверхность пароперегревателя; 6 - конвективная поверхность пароперегревателя; 7 - потолочный экран; 8 - пояс жесткости экранов; б - узел уплотнения прохода труб через стенку: 1 - отводящая труба; 2 - выводная камера; 3 - герметизирующая пластина; 4 - сильфон; в - узел разъема экранных панелей: 1 - газоплотный экран; 2 - смесительный коллектор; 3 - уплотняющий металлический короб с тепловой изоляцией; г - соединение шатра со стеной топки: 1 - газоплотный экран; 2 - коллектор; 3 - подвеска экрана; 4 - сильфонный компенсатор; 5 - гофрированная пластина; 6 - стенка шатра топки; 7 - обмуровка топки. |

Для создания футерованного экрана к трубам контактной или угловой сваркой приваривают шипы (прутки) диаметром 10 мм и высотой 15…25 мм. Шипы являются каркасом для крепления набивной массы из огнеупорного материала, отводящим от нее теплоту к экранным трубам. Набивная масса в несколько раз уменьшает тепловосприятие экранов. Вместе с тем ее теплопроводность должна быть достаточной для отвода воспринимаемого излучения и исключения перегрева футеровки, когда последняя начинает быстро разрушаться.

В качестве новых типов ошиповки применяется оребрение накаткой ребер по наружной поверхности труб. Накатанные трубы чрезвычайно стойки, технологичны, хорошо удерживают набивную массу и удобнее при ремонте экранов.

2.3.1. Виды пароперегревателей.

Пароперегреватель предназначен для перегрева поступающего в него насыщенного пара до заданной температуры перегрева и является одним из наиболее ответственных элементов котла. При высокой температуре пара металл перегревателя работает в условиях, близких к предельно допустимым.

По тепловосприятию и конструкции различают пароперегреватели:

конвективные, располагаемые в конвективных газоходах котла и получающие теплоту, главным образом, конвекцией;

радиационные, размещаемые на стенах и потолке топочной камеры и горизонтального газохода и получающие теплоту, в основном радиацией от высоконагретых газов;

полурадиационные, находящиеся в верхней части топки на входе в горизонтальный газоход и выполняемые в виде плоских ширм или лент, собранных из пароперегревательных труб, находящихся друг за другом в одной плоскости.

По назначению пароперегреватели делятся на основные, в которых перегревается пар высокого и сверхкритического давления, и промежуточные - для повторного (вторичного) перегрева пара, частично отработавшего в турбине.

Конвективные пароперегреватели выполняются из стальных труб наружным диаметром 32…42 мм для высокого и сверхкритического давления и толщиной стенки 5…7 мм. В промежуточных пароперегревателях при более низком давлении пара используют диаметр труб 42…50 мм при толщине стенки 4…5 мм.

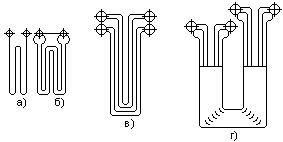

Обычно для пароперегревателей применяются гладкие трубы, так как они технологичны в производстве, мало подвержены наружным отложениям и легче от них освобождаются. Недостатком гладкотрубных поверхностей нагрева - невысокое тепловосприятие при умеренных скоростях газового потока. Из труб пароперегревателя образуются змеевики с радиусами гибов труб не менее 1,9d. Концы змеевиков приварены к коллекторам круглого сечения. Так образуются змеевиковые пакеты перегревателя. Расстояние между рядами змеевиков составляет s1 = (2…5)d. Змеевики выполняются одно- двух- и многорядные (рис. 2.8) и отличаются числом параллельных труб, образующих змеевик. При большой мощности котла пароперегреватели выполнены обычно в 3…4 ряда труб. При этом затрудняются условия для приварки концов труб к коллектору, увеличивается число сверлений в нем и снижается его прочность. Поэтому при увеличенном числе труб в ряду используются два коллектора для образования змеевика.

Рис. 2.8. Типы конвективных змеевиков пароперегревателя: а - однорядный; б - двухрядный; в - четырехрядный; г - многорядный (ленточный).

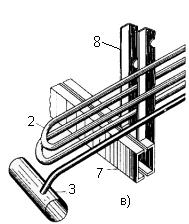

| Рис.2.9 Расположение и конструкции ширмового пароперегревателя: а - расположение ширм на выходе из топки; б - обвязка труб ширмы; в - вид цельносварной ширмы; 1 - входной коллектор; 2 - выходной коллектор; 3, 5 - обвязочные трубы верхнего и нижнего уровней; 4 - трубы ширмы. |

Ширмовые конструкции пароперегревателя представляют собой, как правило, систему из большого числа вертикальных труб (14…50 шт.), образующих широкую плоскую ленту, которая имеет один гиб на 180° и состоит из опускного и подъемного участков (рис. 2.9). Ширмы размещаются на выходе из топочной камеры на заметном удалении друг от друга, шаг ширм s1= 550…700 мм, т.е. (17…22)d, для исключения возможности зашлаковывания газовых коридоров между ними. Газовый поток движется вдоль плоских ширм и передает теплоту трубам ширм радиационным и конвективным путем.

Для исключения выхода отдельных труб из плоскости ширмы выполняется перевязка труб ширм в двух уровнях по высоте за счет вывода из ряда двух крайних (лобовых) труб и пропуска их с двух сторон снаружи ленты горизонтально за последний подъемный ряд труб (рис. 2.9, б). На горизонтальном участке эти трубы связаны между собой проставками и строго фиксируют остальные трубы в одной плоскости.

Ширмовые пароперегреватели являются радиационно - конвективными поверхностями, их тепловосприятие складывается из значительной доли радиационного излучения от ядра факела и раскаленных газов в объеме между ширмами и доли конвективного теплообмена, так как газы омывают ширмы продольно - поперечным потоком со скоростью 5…8 м/с. Ширмовые пароперегреватели воспринимают 30…40% всего тепловосприятия пароперегревателя. В последнее время ширмы стали выполняться не из гладких, а из плавниковых труб либо из гладких труб с вваренными между ними поставками;

получаются так называемые цельносварные ширмы (рис. 2.9, в). Такие ширмы меньше шлакуются, легче очищаются от наружных загрязнений, трубы ширм не выходят из ранжира, горизонтальные цельносварные ширмы могут выполняться с опорой по краям без промежуточных опор и подвесок, так как представляют собой жесткую плоскую систему.

Радиационные пароперегреватели выполняются настенными и их обычно размещают в верхней части топки, где ниже тепловые потоки. Радиационный пароперегреватель барабанного парового котла обычно занимает потолок топки, а если этого недостаточно, то его размещают и на вертикальных ее стенах (см. рис. 2.10).

Настенные перегреватели, выполненные в виде панели на всю высоту топки (вместо экранных испарительных труб), оказываются менее надежными, так как отвод теплоты от металла к пару во много раз слабее, чем в кипящей воде. Особенно тяжелый режим имеет металл труб настенного перегревателя при сниженных нагрузках, когда расход пара в трубах заметно снижается. Поэтому радиационные панели перегревателя при необходимости располагаются поверх экранных труб в верхней части топки.

В прямоточных паровых котлах радиационные поверхности пароперегревателя обычно полностью занимают верхнюю часть топки (ВРЧ), потолок и стены горизонтального газохода.

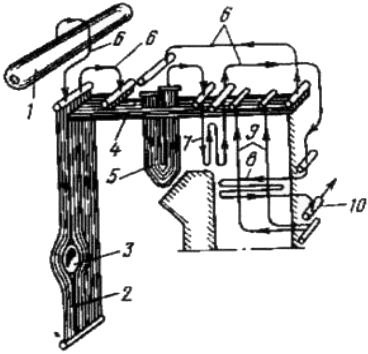

| Рис. 2.10. Схема движения пара в котле высокого давления с естественной циркуляцией: 1 - барабан; 2 - настенная радиационная панель перегревателя; 3 - разводка труб для горелки; 4 - потолочный пароперегреватель; 5 - ширмовый пароперегреватель; 6 - необогреваемые перепускные трубы; 7, 8 - змеевики вертикального и горизонтального пакетов перегревателя; 9 - подвесные трубы; 10 - камера перегретого пара |

На мощных энергетических блоках применяется промежуточный перегрев пара. Учитывая относительно низкое давление пара, поступающего из цилиндра паровой турбины (3…4 МПа), гидравлическое сопротивление пакетов промежуточного пароперегревателя должно быть небольшим (0,2…0,3 МПа). Это ограничивает массовую скорость пара и при большом удельном объеме его требует применения труб большого диаметра, (44…54 мм) что снижает коэффициент теплоотдачи от стенки к пару. Низкие значения внутреннего коэффициента теплоотдачи, особенно в выходной его части, вызывают в ряде случаев недопустимое повышение температуры перлитной стали, из которой выполняется пароперегреватель. Для обеспечения надежности такой пароперегреватель расположен в зоне умеренного обогрева (температура газов на входе не выше 850°С). Интенсифицировать внутренний теплообмен можно применением труб с внутренним продольным винтовым оребрением. Такая конструкция заметно увеличивает поверхность внутреннего теплообмена и повышает турбулентность потока.

2.3.2. Компоновка пароперегревателей.

Поскольку тепловосприятие пароперегревателей при высоком и сверхкритическом давлении пара достаточно большое (35% и более общего тепловосприятия поверхностей котла), его выполняют комбинированным, включающим все три вида (радиационный настенный, полурадиационный ширмовый или ленточный и змеевиковый конвективный). На рис. 2.10 показан один из первоначальных вариантов такого комбинированного пароперегревателя на котлах высокого давления.

Для обеспечения надежности работы металла поверхностей следует учитывать, что радиационный пароперегреватель размещается в области топки, где высокие тепловые потоки и их неравномерность определяют заметное превышение температуры наружной поверхности трубы по отношению к температуре проходящего по ней пара и разверку температур в отдельных (более сильно обогреваемых) трубах по сравнению со средней расчетной.

Поэтому обычно радиационная часть пароперегревателя используется на начальном этапе перегрева пара, когда его температура невелика, что облегчает условия работы металла. Также с достаточно высокими средними тепловыми напряжениями и в условиях заметной неравномерности температур газового потока работают полурадиационные поверхности, которые обычно располагают в средней зоне перегрева пара. Завершающий этап перегрева осуществляется в змеевиковых конвективных пакетах, расположенных в зоне более низких температур газов и тепловых потоков, но так, чтобы температурный напор в выходном (горячем) пакете был не ниже 200…250 °С, иначе поверхность пакета, выполненного из наиболее качественной легированной стали, будет чрезмерно большой.

Первый конвективный (холодный) пакет часто устанавливают также в зоне умеренных температур газов. Это позволяет использовать для выполнения пакета более дешевую углеродистую сталь (при температуре стенки tСТ < 450°С).

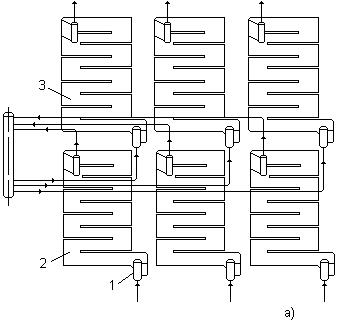

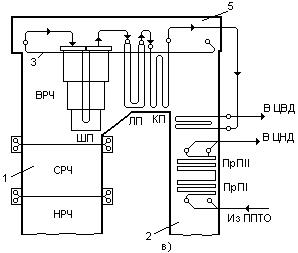

На рис. 2.11a, б, в, г приведены характерные типы компоновок пароперегревательных поверхностей для барабанных котлов высокого давления пара (ВД) и прямоточных котлов сверхкритического давления (СКД).

Вариант (рис. 2.11, а) характерен для котлов относительно небольшой паропроизводительности (D < 116,6 кг/с) при давлении пара рП < 13,8 МПа. Такие паровые котлы часто не имеют промежуточного пароперегревателя, а пароперегреватель ВД располагается на потолке и в горизонтальном газоходе.

Рис. 2.11a. Компоновка пароперегревателей в барабанном котле высокого давления: 1 - топочная камера; 2 - конвективная шахта; 3 - радиационный потолочный и настенный пароперегреватель. Виды пароперегревателей: ШП - полурадиационный ширмовый; ПрП - промежуточный.

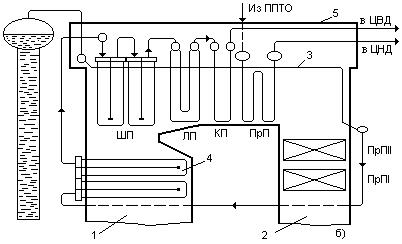

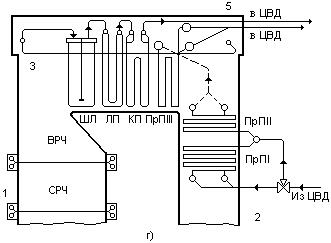

Вариант компоновки (рис. 2.11, б, в) применяется на барабанных и прямоточных котлах электрической мощностью 200-300 МВт (D = 186 ё 278 кг/с) с промежуточным перегревом пара. При этом на прямоточных котлах перегрев пара начинается в экранах средней (СРЧ) и верхней (ВРЧ) радиационных частей топки, как показано на рис. 2.11, в. Здесь выходная (горячая) ступень пароперегревателя ВД или СКД вынесена в верхнюю часть опускной конвективной шахты, где исключается интенсивное прямое тепловое излучение из ядра факела в топке и ниже температура греющих газов.

| Рис. 2.11в. Компоновка пароперегревателей в прямоточном котле при сверхкритическом давлении и сжигании твердого топлива: 1 - топочная камера; 2 - конвективная шахта; 3 - радиационный потолочный и настенный пароперегреватель; 4 - радиационные топочные панели; 5 - уплотнительный короб потолка котла (шатер). Виды пароперегревателей: ШП - полурадиационный ширмовый; ЛП - ленточный; КП - змеевиковый конвективный; ПрП - промежуточный. Другие обозначения: НРЧ - нижняя радиационная часть; СРЧ - средняя радиационная часть; |

ВРЧ - верхняя радиационная часть; ЦВД - цилиндр высокого давления турбины; ЦНД - цилиндр низкого давления турбины; ППТО - паропаровой теплообменник.

Рис. 2.11б. Компоновка пароперегревателей в барабанных котлах большой мощности: 1 - топочная камера; 2 - конвективная шахта; 3 - радиационный потолочный и настенный пароперегреватель; 4 - радиационные топочные панели; 5 - уплотнительный короб потолка котла (шатер). Виды пароперегревателей: ШП - полурадиационный ширмовый; ЛП - ленточный; КП - змеевиковый конвективный; ПрП - промежуточный. Другие обозначения: НРЧ - нижняя радиационная часть; СРЧ - средняя радиационная часть; ВРЧ - верхняя радиационная часть; ЦВД - цилиндр высокого давления турбины; ЦНД - цилиндр низкого давления турбины; ППТО - паропаровой теплообменник.

На газомазутных (барабанных и прямоточных) котлах горизонтальный газоход может быть развит в глубину (по ходу газов), тогда в основном поверхности пароперегревателя (высокого давления и промежуточного перегрева) размещаются

в нем (рис. 2.11, б, г), трубные змеевики, образующие поверхность, выполняются вертикальными и подвешены за коллекторы, находящиеся сверху в уплотнительном коробе. Такое расположение облегчает систему крепления тяжелых змеевиковых пакетов и обеспечивает наименьшее загрязнение труб снаружи золовыми частицами.

На рис. 2.11, г показан вариант компоновки поверхностей пароперегревателя газомазутного котла СКД большой мощности, отличающийся байпасированием по пару части поверхности промежуточного пароперегревателя в целях регулирования температуры пара. В этом случае общая поверхность такого пароперегревателя увеличивается и пароперегреватель занимает значительную часть конвективной шахты, а выходная его ступень размещается в конце горизонтального газохода.

Во всех случаях пароперегреватель ВД или СКД размещен по тракту газов раньше промежуточного пароперегревателя (в зоне более высоких температур газов), так как плотность пара в промежуточном пароперегревателе и интенсивность теплоотвода от стенки к пару здесь заметно ниже, чем при высоком давлении.

Рис. 2.11г. Компоновка пароперегревателей в прямоточном котле при сверхкритическом давлении при сжигании газа и мазута: 1 - топочная камера; 2 - конвективная шахта; 3 - радиационный потолочный и настенный пароперегреватель; 4 - радиационные топочные панели; 5 - уплотнительный короб потолка котла (шатер). Виды пароперегревателей: ШП - полурадиационный ширмовый; ЛП - ленточный; КП - змеевиковый конвективный; ПрП - промежуточный. Другие обозначения: СРЧ - средняя радиационная часть; ВРЧ - верхняя радиационная часть; ЦВД- цилиндр высокого давления турбины; ЦНД- цилиндр низкого давления турбины; ППТО - паропаровой теплообменник.

2.4.1. Водяные экономайзеры.

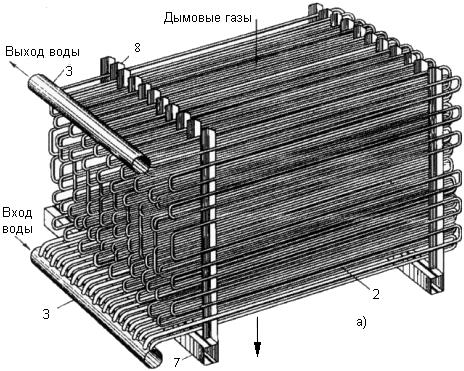

Экономайзеры выполняются подобно пароперегревателям с горизонтальными змеевиками в конвективной шахте, их применяют при любом рабочем давлении.

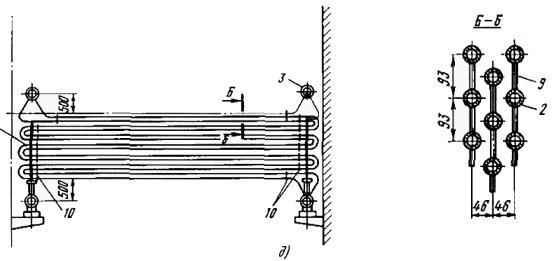

Для интенсификации теплообмена и уменьшения загрязнения змеевики экономайзера выполняются из стальных труб уменьшенного диаметра: наружный 28…32 мм при толщине стенки 2,5…3,5 мм. Концы змеевиков, как и в других поверхностях нагрева, объединены входным и выходным коллекторами (рис. 2.12, а). В паровых котлах, работающих под разрежением, для обеспечения газовой плотности (исключения присоса воздуха в газоход через зазоры между трубами и обмуровкой) и уменьшения потерь теплоты входные и выходные коллекторы помещены в теплоизолирующие камеры (рис. 2.12, б), а заданный шаг труб в пакете обеспечивается опорными стойками, которые крепятся к специальным воздухоохлаждаемым балкам, находящимся внутри газохода, и передают на них нагрузку от змеевиков экономайзера (рис. 2.12, б, в).

В газоплотных котлах почти всегда внутри газохода помещены и коллекторы, служащие одновременно опорой для змеевиков экономайзера (рис. 2.12, г). Расположение труб экономайзера обычно шахматное, коридорное расположение по условиям теплообмена нецелесообразно.

Движение воды в экономайзере - восходящее, что обеспечивает свободный выход с водой выделяющихся при нагреве газов и образующегося в случае кипения воды в экономайзере пара. Для удобства ремонта и эксплуатации поверхность экономайзера по ходу продуктов сгорания разделена на пакеты высотой до 1 м. Разрывы между пакетами 650…800 мм.

Рис. 2.12а Общий вид пакета экономайзера: 2 - трубные змеевики; 3 - коллектор; 7 - опорная балка; 8 - опорные стойки.

Рис. 2.12 б, в: 1 - обмуровка конвективной шахты; 2 - трубные змеевики; 3 - коллектор; 4 - теплоизоляционная засыпка камеры; 5 - металлическая обшивка; 6 - огнеупорная обмазка; 7 - опорная балка; 8 - опорные стойки.

На электростанциях питательная вода до поступления в котел подогревается в регенеративных подогревателях за счет отбора пара из турбины до 215…270°С, что уменьшает поверхность экономайзера.

Коллекторы экономайзеров обычно размещены вдоль малой (боковой) стороны конвективной шахты. Массовая скорость воды в трубах экономайзера должна быть не менее 500…600 кг/(м2 · с), в кипящих частях экономайзера 800…1000 кг/(м2с). Для обеспечения необходимой скорости движения определяется общее число

Рис. 2.12 г: 2 - трубные змеевики; 3 - коллектор; 8 - опорные стойки.

параллельно включенных труб и по условиям их приварки к коллекторам и создания необходимого шага между трубами устанавливается число параллельных потоков воды в пакетах экономайзера (обычно имеет место 2…4 потока).

Рис. 2.12 д: 1 - обмуровка конвективной шахты; 2 - трубные змеевики; 3 - коллектор; 9 - мембранная проставка; 10 - граница установки мембран.

Для интенсификации теплопередачи с газовой стороны и повышения компактности пакетов увеличивают поверхность нагрева путем сварки гладких труб на прямых участках с помощью проставок из листовой стали толщиной 3…4 мм. Получаются пакеты так называемых мембранных экономайзеров (рис. 2.12, д). Мембранный экономайзер занимает меньший объем газохода, и за счет тепловоспринимающей поверхности проставок расход гладких труб уменьшается на 25…30% при одинаковом тепловосприятии обычного и мембранного экономайзеров. Такой экономайзер к тому же не требует установки дистанционирующих опор, оказывается жестким по конструкции и опирается на собственные раздающие коллекторы.

В паровых котлах большой мощности (200 МВт и выше) сильно возрастает число параллельных змеевиков экономайзера в одном ходе, при этом трубы должны выходить из коллектора по его периметру в количестве 6…8 шт, что невозможно выполнить. Поэтому обычно удваивают число входных и выходных коллекторов для обеспечения надежности (прочности) стенки коллектора за счет уменьшения числа отверстий. Кроме того, в целях исключения присосов воздуха при выводе труб через наружную стенку газохода (невозможность герметизации мест прохода труб при разном тепловом расширении металла и обмуровки) размещают коллекторы внутри газохода и одновременно используют их как опорные балки для крепления горизонтальных трубных змеевиков.

Конструкцию экономайзера характеризуют следующие показатели:

удельный объем, занимаемый экономайзером в конвективной шахте, VЭК/QП.К, м3/МВт - габаритная характеристика экономайзера;

удельный расход металла на экономайзер - GЭК/QП.К, кг/МВт - массовая (весовая) характеристика экономайзера.

С уменьшением диаметра трубок указанные характеристики улучшаются, но предельный диаметр труб определяется технологией производства и ростом внутреннего гидравлического сопротивления при сохранении необходимой массовой скорости воды. В настоящее время минимальный технологически осуществимый наружный диаметр труб составляет 28 мм при толщине стенки 3 мм.

Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 5503;