Кожная гиперестезия и гипоальгезия

Кожная гиперестезия встречается у больных остеохондрозом сравнительно редко. Определение ее границ и общая оценка затруднительны без специального инструментального исследования. Практическая значимость этого симптома невелика.

Ортопедическая неврология. Синдромология

|

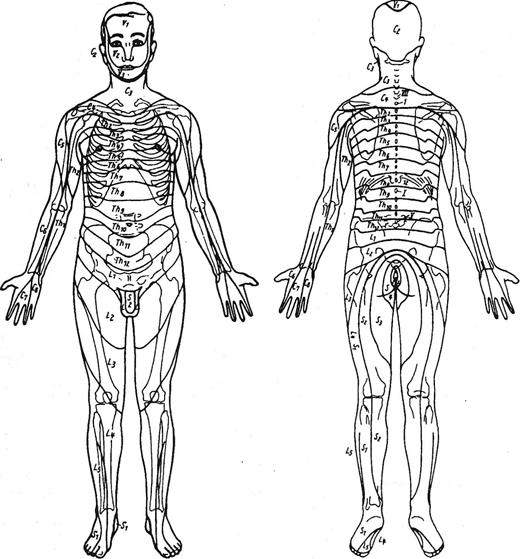

Рис. 3.26 а. Карты дерматомов.

|

|

|

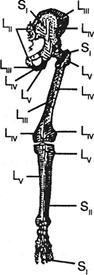

Рис. 3.26 б. Карты склеротомов.

Глава III. Методики вертеброневрологического обследования

Основное внимание следует сосредоточить на снижении кожной болевой чувствительности. По мнению J.Keegan (1947), лучшей методикой определения уровня поражения у больных остеохондрозом является исследование болевой чувствительности легким царапанием по коже наклоненной иголкой, чтобы пациент не испытывал неприятной боли. Исследование тактильной чувствительности менее ценно из-за вариабельности результатов, получаемых у разных больных. Исследование холодовой чувствительности дает более точные результаты, но оно менее удобно. По мнению автора, чувствительность к уколам булавкой также ненадежный метод ввиду того, что уколы могут быть различной интенсивности. Пользуясь методикой царапания наклоненной иголкой при обследовании 51 больного с картиной грыжи шейных межпозвонковых дисков (у 13 — с хирургической верификацией), J.Keegan (1947) создал карту дермато-мов (см. рис. 3.26 а). Она, как и схемы дерматомов других авторов (Tilney F., Riley Н., 1921; Semmes R., Murphey F., 1943; Ulmer J., Meredith J., 1944; Browder J., Watson R., 1945; Murphey F., Mead W., 1946), внесла определенные поправки в старые картины S.Sherrington (1894) и O.Foerster'a (1933). F.Drooglever (1949) подчеркивает практическую значимость карт Кигена при установлении уровня пораженного диска. Это было подтверждено J.Tarsy (1953). Пересмотру подвергается и оценка гиперестезии в зонах Захарьина-Геда.

Эти участки кожи устанавливают при исследовании иглой, лучше головкой булавки. Считалось, согласно результатам исследований А.К.Подшибякина (1960), В.Г.Адаменко (1969), Е.С.Вельховера и Г.В.Кушнира (1986), S.Becker-Hartmann (1990), что активные кожные зоны динамичны как по площади, так и по порогу их возбудимости. Впрочем, по мнению H.Jarricot (1975), обладавшего продолжительным опытом в данной сфере, зоны максимальной гиперестезии постоянны, они точно локализуют висцеральный очаг. Выявление указанных зон по методике Jarricot представлено в главе «Диагноз» (9.1.5). Однако обосновывается такая жесткая вис-церо-кутанная связь нахождением не только органического, но и «функционального» висцерального очага. Большинство авторов отмечает изменения указанных кожных зон под влиянием общего состояния организма, включая степень его бодрствования, от остроты поражения висцеральных источников импульсации и от выраженности вертебрального очага поражения. Импульсация из сегментарно построенного позвоночника вмешивается в нейродинамику метамерно построенного организма, что сказывается на коже, которая является частью этих метамеров. A.Abrams (1907-1913), постулировавший эту связь активных точек с позвоночником, их пара-вертебральную территорию, локализовал следующие висце-ро-кутанные проекции: Тш-vi слева — сердце; T|v-vn — малая кривизна желудка; Ту — пилорус; Тх — дно желудка; Тх-хн — большая кривизна желудка; Tx-xi справа — желчный пузырь; Тх хп — почки; Туш-гх или Ln справа — аппендикс; Lm — яичник; Lpv — матка. К.Б.Петров, как уже упоминалось, связывает эти зоны с местами прикрепления фиброзных элементов внутренних органов и мышц. Следует признать, что зоны Захарьина-Геда широко представлены в учебниках, но почти не используются врачами в диагностической работе. Впрочем, по мнению S.Becker-Hertmann (1990), если проводить это исследование количественно путем определения интенсивности пороговых электрических стимулов от 0 до 200 В при частоте 100 Гц, оно, возможно, и обладает перспективой внедре-

ния в практику. По данным автора, в вертеброгенно пораженных дерматомах сближение сниженного порога болевой чувствительности с тактильными порогами более выражено, чем на интактных участках. Фаза генерализации гальванического рефлекса, измеряемого на ладонях, тоже начинается в зонах Захарьина-Геда.

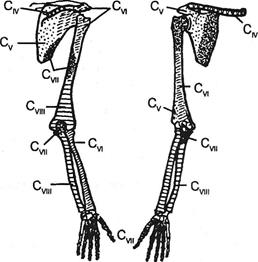

Наиболее четко гипоальгезия выступает в дистальных частях дерматома, т.к. длинные чувствительные волокна легче подвергаются компрессии, чем короткие (Lewis F. et al., 1931; Kugelberg E., Peterson, 1950). Если же выявленная в области отдельных пальцев руки гипоальгезия не простирается проксимальнее запястья, следует заподозрить туннельную компрессию нервов.

Нередко у больных остеохондрозом встречаются расстройства чувствительности, не имеющие ничего общего с зонами корешкового или нервно-стволового типа. R.Frykholm (1951) у больных с явно монорадикулярной компрессией обнаруживал гипоальгезию кожи всей конечности. Среди больных U.Metza (1955) в 28% случаев расстройства чувствительности были некорешкового характера. F.Reischauer (1949), R.Janzen (1958), W.Brain et al. (1952), H.Lehman-Facius (1954), W.Laux (1958) подчеркивают, что нередко при поражении одного корешка встречаются расстройства чувствительности в широких квадрантных зонах.

Во многих случаях отмечаются расстройства поверхностной чувствительности явно вегетативного характера. Они не сопровождаются явлениями выпадения в зоне иннервации анимальных нервов, изменчивы по интенсивности и по зоне распространения (рис. 3.26).

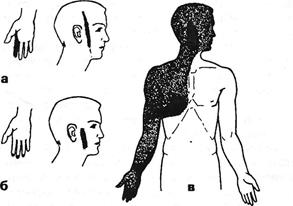

Зоны гипоестезии при поражении симпатических образований описывали А.М.Гринштейн (1944, 1945, 1947), Н.И.Стрелкова (1959) и др. Иногда, наряду с гипоальгезией, выявляются черты гиперпатии. Целесообразно установление времени адаптации к уколу. Г.Х.Быховская и М.Б.Эйдинова (1935) обнаружили значительную асимметрию этого показателя в зоне полукуртки и полукапюшона. Эти нарушения чувствительности, сгущаясь пятнами в области лица, иногда имитировали расстройства чувствительности по ветвям тройничного нерва или по сегментарному типу (рис. 3.27).

Рис. 3.27. Зоны гипоальгезии больной П. Диагноз: компрессия корешка С7, скаленус-синдром справа. Остеохондроз CVi-vii- Динамика распространения гипоальгезии: с участка кожи лица (а, б) на зону полукапюшона-полукуртки (в). На этом фоне более интенсивная гипоальгезия кожи указательного пальца (С7) и в зоне иннервации нижнего ствола плечевого сплетения.

Ортопедическая неврология. Синдромология

При наличии церебральной патологии или значительной дисфункции периферических вегетативных аппаратов ги-поальгезия распространяется иногда на всю половину тела. На территории кожной гипоальгезии обнаруживается одновременно болезненность типичных вегетативных точек — диссоциация, отмеченная Г.И.Маркеловым (1939) при реактивном вегетативном синдроме.

Оценивая боль и болезненность, следует проявлять осторожность в их не только количественной, но и качественной (патогенетической) оценке. Статистические определения, алгоритмирование этих субъективных данных могут привести к возведению ряда икс'ов в N-ю степень — см. конец главы 11.

Дата добавления: 2015-04-07; просмотров: 1672;