Этиология, патогенез

Сегодня в ортопедической стоматологии подлежит специальному рассмотрению проблема влияния материалов зубных протезов на ткани полости рта и организм в целом.

Для ортопедического лечения в настоящее время используют нержавеющие стали, кобальтохромовые, серебряно-палладиевые сплавы, сплавы на основе золота, платины и др., в состав которых входят следующие металлы: железо, хром, никель, титан, марганец, кремний, молибден, кобальт, палладий, цинк, серебро, золото и др. Для соединения деталей зубных протезов применяют припой, составными компонентами которого являются серебро, медь, марганец, магний, кадмий. Таким образом, для изготовления протезов из различных металлических сплавов используется около 20 металлов.

Зубной протез (в виде сплава металлов), введенный в полость рта, может подвергаться электромеханическому (коррозионному) процессу. Из электрохимии известно, что каждый металл, погруженный в раствор электролита, приобретает определенный, свойственный только ему потенциал. ;^от потенциал измеряется по отношению к нормальному водородному электроду, потенциал которого принят равным нулю. Металлы, расположенные по возрастанию их электродного потенциала, образуют ряд напряжений. Если в полости рта находятся сплавы металлов с различными потенциалами, то при замыкании их образуются гальванические элементы. Металл с высоким отрицательным потенциалом гальванического элемента растворяется, т. е. разрушается, коррозирует.

В основе работы гальванического элемента лежат окислительно-восстановительные реакции. Металл с отрицательным электродным потенциалом окисляется и отдает ионы в раствор. Эта способность посылать ионы в слюну у различных металлов выражена неодинаково. Так, железо окисляется сильнее, чем медь; марганец — сильнее, чем хром; никель — сильнее, чем олово, и т. д. Чем выше способность металла окисл5ггься и отдавать ионы в раствор, тем более высоким отрицательным потенциалом он обладает и химически более активен.

Наряду с этим электрохимические взаимодействия могут возникнуть и между однородными металлическими включениями, например из нержавеющей стали, за счет различий их составов и неодинакового структурного состояния.

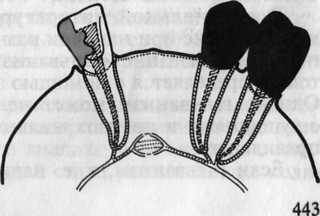

Активность гальванического элемента полости рта, т. е. способность растворения его электродов (зубных протезов), определяется и оценивается величиной разности потенциалов между ними, возникающей силой тока и химической активностью электролита (слюны) (рис. 228).

Слюна как электролит является сложной биохимической средой. В состав слюны входят вода (98%), минеральные (1—2%) и органические вещества (азотсодержащие продукты, 133,9 мг%), небелковые продукты — свободные аминокислоты: молочная, пировиноградная, уксусная, лимонная, яблочная, щавелевоуксусная; мочевина (14—75 мг%); мочевая кислота (2,5 мг%); тирозин (0,98 мг%); триптофан (0,86 мг%); витамины группы В (тиамин, рибофлавин, пиридоксин), биотин, аскорбиновая кислота и др.; ферменты: диастаза, птиалин, оксилаза, пероксидаза, каталаза, лактатдегидрогеназа, кислая и щелочная фосфатазы, протеиназы и др.

Из неорганических веществ в слюне содержатся анионы хлора, брома, иода, фтора. Анионы фосфатов, фтора способствуют увеличению электрохимических потенциалов, анион хлора — переносу ионных зарядов и является деполяризатором (фактор, ускоряющий анодные и катодные процессы). В слюне определяются микроэлементы: железо, медь, серебро, марганец, алюминий и др. — и макроэлементы: кальций, калий, натрий, магний, фосфор.

Рис. 228. Гальванический элемент в полости рта (схема).

В биотических количествах микроэлементы необходимы для организма, так как являются активаторами биохимических реакций, входя в состав ферментов, витаминов, гормонов. Так, кобальт входит в состав витамина В,2, аргиназы (разлагает белки), активирует оксидазы. Медь является составной частью оксидазы, гемосидерина, участвует в образовании лейкоцитов, гемоглобина, аскорбиноксидазы, окисляющей витамин С. Железо входит в состав гемоглобина, оксидазы, каталазы.

Слюна обладает буферными и нейтрализующими свойствами. Буферная емкость слюны есть способность нейтрализовывать кислоты и щелочи и расценивается как защитный механизм. Буферные свойства слюны определяются бикарбонатной, фосфатной системами, а также белком слюны (общий белок 0,18%). Буферная емкость слюны увеличивается при употреблении в пищу белков и овощей, уменьшается при потере зубов, приеме углеводистой пищи и зависит от концентрации водородных ионов (pH) слюны. Этот показатель подвержен колебаниям в пределах от 5,0 до 8,0. Среднее значение pH слюны 6,9.

Сдвиг pH в кислую сторону происходит при пародонтитах (локально, в десневом кармане), в очагах воспаления при заболеваниях слизистых оболочек рта, заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Таким образом, слюна как электролит во многом способствует электрохимическим процессам между металлическими протезами в полости рта. Продукты электрохимических реакций: гальванические токи, микроэлементы, такие, как медь, кадмий, хром, олово и др., являются причинными факторами токсико- химических заболеваний (гальваноз, токсический стоматит).

Заболевания органов полости рта, обусловленные материалами зубных протезов, в последнее время занимают значительное место в клинике ортопедической стоматологии. Актуальными стали вопросы терминологии и диагностики. В настоящее время широко распространен диагноз «непереносимость». Это связано с тем, что установление этиологического фактора «непереносимости» акриловой пластмассы, нержавеющей стали, хромокобальта, сплавов на основе серебра, золота, палладия и др. представляет определенные трудности, так как в полости рта одновременно могут находиться несколько материалов зубных протезов и таким образом одномоментно действует несколько причинных факторов. Усугубляется это еще и тем, что металлические и пластмассовые протезы могут вызывать заболевания разного генеза: аллергического, токсико-химического, механического. В основе таких болезней лежат разные патологические процессы и требуют они различного лечения и профилактики. Вот почему диагноз «непереносимость» неправомерен, так как не отражает ни этиологии, ни патогенеза.

В специальной литературе патологические проявления, возникающие при наличии разнородных металлов в полости рта, получили название «гальванизм», или «гальваноз», — наличие тока (определяется с помощью электроизмерительных приборов). Однако гальванизм может не сопровождаться субъективными ощущениями и диагноз «гальванизм» в таких случаях будет неправильным.

Если гальванизм, т. е. наличие тока между металлическимипротезами, приводит к появлению неприятных субъективных ощущений в полости рта (металлический вкус, чувство кислого, соленого, жжения языка, изменение слюноотделения), а также ухудшает общее состояние и самочувствие больных (головные боли, раздражительность, общая слабость и т. д.), то такой патологический симптомокомплекс можно трактовать как гальваноз.

Таким образом, гальванизм является причиной гальваноза. Следует подчеркнуть, что во многом сходный патологический симптомокомплекс может бьггь обусловлен другими механизмами развития (аллергены, токсины, травмы и др.).

Дата добавления: 2015-04-25; просмотров: 1231;