Систематика высших растений 45 страница

Насколько достижимой окажется данная цель - покажет будущее развитие психологии.

Афро-американцы в истории психологии

На протяжении многих десятилетий психологи-афро-американцы подвергались дискриминации на расовой почве. В 1940 году по всей стране всего в четырех <черных> колледжах чернокожие выпускники могли рассчитывать на предоставление им возможностей для получения ученой степени по психологии. Однако даже в тех исключительных случаях, когда чернокожим студентам удавалось добиться зачисления в традиционно <белые> университеты, они сталкивались там с многочисленными ограничениями. Так, например, в 30-х и 40-х годах чернокожим студентам не разрешалось проживать в студенческих кампусах.

Наиболее известным среди университетов, где чернокожие студенты могли получить психологическую подготовку, был университет Хо-варда в Вашингтоне. Руководителем отделения психологии в этом университете был Френсис Самнер, первый афро-американец, сумевший добиться получения докторской степени по психологии в университетах США. Докторскую степень он получил в 1920 году в университете Кларка, где работал под руководством Дж. Стенли Холла.

Джеймс А. Бейтон получил степени бакалавра и магистра в университете Ховарда, а докторскую степень в 1943 году в университете штата Пенсильвания. С 1943 года и до самой смерти он преподавал в университете Ховарда. Работу над докторской диссертацией он начинал в Колумбийском университете вместе с Робертом Вудвортом, однако впоследствии перевелся в университет штата Пенсильвания для того, чтобы быть поближе к семье и тяжело заболевшему отцу. Среди наиболее известных профессоров, преподававших в то время в университете Пенсильвании, можно назвать такого психолога, как Лайтнер Уитмер.

Бейтон в немалой степени способствовал повышению уровня пост-дипломного образования по психологии среди афро-американцев. В традиционно <черных> университетах кафедры психологии обычно входили в состав педагогических факультетов, поскольку афро-американское сообщество нуждалось прежде всего в учителях. Именно Бейтон способствовал выделению научной психологии в качестве самостоятельной дисциплины в ряде <черных> колледжей, включая сюда и Моргановский государственный колледж в Балтиморе, и Вирджинский государственный колледж в Санкт-Петербурге. За свои заслуги в 1981 году он был удостоен почетной награды <Выдающемуся педагогу> от Психологического фонда. В сферу его научных интересов входили такие вопросы, как исследование особенностей самосознания у афро-американцев, расовой напряженности в армейской среде, а также некоторые вопросы маркетинговых исследований. К его помощи в качестве эксперта часто прибегали при решении сложных проблем, связанных с изоляцией в школах и дискриминацией при приеме на работу (Ross & Hicks. 1991).

Среди тех американских ученых, которые в первые годы становления психологической науки в Америке отправились на стажировку в Европу, было и несколько чернокожих исследователей. Среди них, например, был Гилберт Хевен Джонс, получивший в 1901 году докторскую степень в Иенском университете, а затем работавший в Геттингенском университете (Guthrie. 1976). Напомним, что в те времена психология в большинстве университетов не являлась самостоятельной дисциплиной, а потому Джонс получил докторскую степень по философии, а не по психологии. Он стал первым афро-американцем, преподававшим психологию на территории США. Впоследствии он стал деканом факультета и вице-президентом Уилберфорсского университета в штате Огайо. И хотя в Европе чернокожие американцы не сталкивались с такими расовыми предрассудками, как у себя дома, все же очень немногие из них имели необходимую финансовую поддержку для продолжения образования за рубежом.

Первой женщиной афро-американкой, сумевшей добиться получения докторской степени, стала Инее Беверли Проссер (1897-1934). Ее работы были посвящены сравнительному изучению развития чернокожих детей в школах, где существует расовая сегрегация. Она преподавала в колледже Тиллотсон в Техасе и колледже Тугелу в Миссисипи. В 1933 году она защитила диссертацию по психологии в университете Цинциннати. К глубокому сожалению, на следующий год она трагически погибла в автомобильной катастрофе.

За период 1930-1938 года всего лишь 36 чернокожих студентов получили психологическое образование за пределами южных штатов. Причем, подавляющее большинство из них обучалось в университете Ховарда (Guthrie. 1976). За период с 1920 по 1950 год 32 афро-американца получили докторские степени по психологии. С 1920 по 1960 года десять наиболее престижных психологических факультетов в Соединенных Штатах выделили для чернокожих докторантов всего 8 грантов из общего числа более 3700 (Guthrie. 1976; Russo & Denmark. 1987).

Однако, получение докторской степени - это только первый барьер в профессиональной карьере. Не менее значимый рубеж - найти подходящую работу. Только очень небольшое число университетов принимало чернокожих психологов на постоянную работу, а коммерческие организации, выступавшие основным заказчиком различных прикладных исследований и главным работодателем для женщин-психологов - были наглухо закрыты для афро-американцев. Обычно чернокожие ученые преподавали в традиционно <черных> колледжах. Однако условия работы в этих учебных заведениях оставляли мало возможностей для занятия наукой, особенно на том уровне, чтобы добиться признания психологического сообщества. В 1936 году один из чернокожих профессоров так описывал ситуацию в таком <черном> колледже:

Нехватка денег, постоянные перегрузки и прочие неприятности делали для него занятия чистой наукой чем-то практически невозможным. По большей части он не мог себе позволить покупать книги на свою зарплату. Не мог он и взять необходимую литературу в школьной библиотеке, поскольку в негритянских школах нет приличных научных библиотек. Однако, самым существенным недостатком было отсутствие научной атмосферы вокруг. Для научной работы в большинстве школ нет стимулов и, уж конечно, нет денег. (A. P. Davis, цит. по: Guthrie. 1976. P. 123.)

И хотя с тех пор условия для получения образования для афроамериканцев и представителей других этнических мепьшинств существенно улучшились, выходцы из этих групп все еще сравнительно слабо представлены в профессиональном сообществе. Однако, подобная ситуация является результатом воздействия целого ряда различных факторов, и ее нельзя объяснять одной лишь преднамеренной дискриминацией.

Начиная с 70-х годов нынешнего века американские колледжи и университеты предпринимают значительные усилия для того, чтобы дать возможность одаренным представителям этнических меньшинств получить доступ к образованию. Эти усилия включают в себя также суше-ственную материальную помощь. Число студентов-выходцев из этнических групп быстро возросло, но это оказалось лишь временным явлением. На протяжении 80-х годов количество таких студентов постепенно снижалось и в итоге стабилизировалось на уровне примерно двенадцати процентов. Все эти обстоятельства приводят к слабой представленности талантливых выходцев из меньшинств в психологической науке. Так, только шесть процентов всех профессоров в колледжах - представители меньшинств. Из них три процента - афро-американцы и по одному проценту - испано-язычные американцы, лица азиатского происхождения и представители коренных народностей. Выходцы из этих групп имеют значительно меньше шансов, чем белые психологи, запять когда-нибудь старшие руководящие должности или получить постоянную работу в престижных учебных заведениях (Guzman, Schiavo & Puente. 1992).

Психология афро-американцев

Некоторые чернокожие психологи считают, что не-черным исследователям никогда в достаточной мере не постичь особенностей психологии афро-американцев, потому что они не владеют уникальным культурным наследием африканцев. С их точки зрения, психология афроамериканцев должна включать в себя уникальную африканскую философию и их культурные традиции, а также жизненный опыт черных рабов, насильственно перемещенных когда-то в Соединенные Штаты. Один чернокожий психолог так писал по этому поводу:

Решающим моментом этой позиции является признание того обстоятельства, что все люди африканского происхождения как особая группа имели и до сих пор имеют в качестве сердцевины своего жизненного опыта некоторые общие стимулы, отличающиеся качественно и количественно от опыта других групп людей, что приводит в итоге к формированию этнически специфического типа поведения. Представляется совершенно невозможным, чтобы тот или иной исследователь, не проникшийся в должной мере духом черной культуры, смог бы понять особенности восприятия, психологических реакций и другие предпосылки, отличающие афроцентричный взгляд на мир. (Houston. 1990. P. 23, 24.)

И хотя далеко не все чернокожие психологи придерживаются подобных взглядов, все же следует отметить, что афро-американская психология представляет собой жизнеспособное направление со своими собственными организациями, журналами и представлением о надлежащем пути развития науки для изучения особенностей культурного и жизненного опыта чернокожего населения. В 1968 году была создана Ассоциация чернокожих психологов, призванная способствовать решению психологических проблем и изучению уникального опыта афро-американцев. И хотя количество членов этой ассоциации мало по сравнению с Американской психологической ассоциацией, Ассоциацией испано-язычных психологов. Американской индейской психологической ассоциацией и Американской ассоциацией психологов азиатского происхождения, эта организация много и напряженно работает над развитием нового подхода в психологии в соответствии со своими базовыми представлениями. Мы можем рассматривать все эти организации как часть общего движения политики идентичности. Как ранее отмечалось, в основе данного движения лежит убеждение в том, что психология до сих пор развивалась исключительно с ориентацией на белых мужчин, и что европейская научная традиция далеко не всегда в полной мере приложи-ма к выходцам из других этнических и культурных групп. Еще раз оговоримся, что далеко не все психологи, выходцы из подобных групп, разделяют данные представления.

Как правило, основной целью создания тех или иных этнических профессиональных организаций является стремление способствовать росту научных исследований их специфических проблем, слабо представленных в основном русле научных публикаций по психологии. Анализ ведущих журналов АРА в области клинической, возрастной, педагогической, социальной психологии и теории личности показывает, что на протяжении 70-х и 80-х годов проблемам афро-американцев в названных областях было посвящено менее четырех процентов от общего числа публикаций. Автор данного исследования отмечает, что <афроамериканцев все более оттесняют на периферию научных исследований, хорошо методически обоснованные эмпирические исследования по проблемам чернокожего населения просто исчезают со страниц основных журналов АРА> (Graham. 1992. P. 636).

Некоторые афро-американские психологи внесли значительный вклад в разработку педагогических проблем и в дело повышения уровня психологической подготовки чернокожих студентов. Отметим, что по ряду позиций значение этих работ выходит далеко за пределы афро-американского сообщества и касается всего американского общества в целом. Мы коротко остановимся на творчестве нескольких психологов из их числа. Это Френсис Самнер, Кеннет Кларк и Мами Фиппс Кларк.

Френсис Сесил Самнер (1895-1954)

Френсис Сесил Самнер родился в 1895 году в штате Арканзас. Начальное образование он получил в штатах Вирджинии и Нью-Джерси, однако не стал учиться дальше, поскольку образование для чернокожих официально не одобрялось. Самнер разработал собственную систему образования, он много читал и часто плодотворно беседовал со своими родителями. После успешной сдачи письменных экзаменов он поступил в университет Линкольна в штате Пенсильвания. Университет Френсис Самнер закончил в 1915 году с отметкой magna cum laude. степенью бакалавра по философии и правом произнести прощальную благодарственную речь. В то время он собирался стать писателем.

Еще год он провел в университете Кларка в штате Массачусетс, где прослушал курсы по английскому и иностранным языкам и психологии и получил вторую степень бакалавра. Хотя Самнер не мог жить в студенческом кампусе, один из преподавателей помог ему устроиться в одной <замечательной цветной семье в Уорчестере> (Guthrie. 1976. P. 177). В университетском обеденном зале для него был поставлен специальный стол, и лишь немногие белые студенты отваживались составить ему компанию. После этого он работал преподавателем по психологии и немецкому языку в университете Линкольна. Дж. Стенли Холл добился для него предоставления стипендии для подготовки докторской диссертации при университете Кларка. Учение Самнера было прервано годом военной службы. Во время первой мировой войны в составе отряда инфантерии он принял участие в военных действиях во Франции. Однако это не помешало ему в 1920 году получить желанную докторскую степень. Он стал первым чернокожим американцем, получившим докторскую степень по психологии. Его диссертация была посвящена Фрейду и Адлеру. Холл отозвался о его работе как о <выдающемся вкладе в науку> (Guthrie. 1976. P. 182).

В дальнейшем Самнер провел семь лет в государственном колледже штата Западной Вирджинии, где занимался разнообразными научными исследованиями, опубликовал ряд важных работ, посвященных проблемам расовых предрассудков, образования черных и соотношения врожденных и приобретенных черт в процессе воспитания (см., например: Sumner. 1928). В 1928 году он возглавил кафедру на психологическом отделении в университете Ховарда, где и оставался до самой своей смерти в 1954 году. Он отстаивал право психологии быть самостоятельной научной дисциплиной, добился выхода кафедры из состава педагогического факультета и преобразования в отдельный факультет, который и возглавил в 1930 году. На протяжении двух десятилетий его деканства университет Ховарда стал ведущим научным центром по подготовке чернокожих психологов (Guthrie. 1976).

Самнер и его студенты-дипломники вели активные научные исследования в области психологии религии, соотношения психологии и юриспруденции и отношения чернокожего населения Америки к системе уголовного законодательства. В совершенстве владея несколькими европейскими языками, Самнер перевел для ведущих научных журналов АРА более трех тысяч различных статей с немецкого, французского и испанского языков.

Кеннет Б. Кларк (1914-) и Мами Фиппс Кларк (1917-1983)

Кеннет Кларк родился в зоне Панамского канала, куда его родители эмигрировали в поисках работы. Когда Кларку было семь лет, он вместе с матерью, как и многие эмигранты, оказался в Нью-Йорке в поисках лучшей доли. Матери удалось найти работу па швейной фабрике. Она всегда учила сына выполнять любую работу с максимальной отдачей, так хорошо, как только это возможно. Ни цвет кожи, ни расовые предрассудки, с ее точки зрения, не могут быть отговоркой. <К черту все это, - говорила она ему. - Если кто-то может это, то и ты сможешь> (Clark. 1978. P. 77).

Несмотря на расовую дискриминацию, с которой Кларку часто доводилось сталкиваться, он неуклонно следовал советам матери. В средней школе он много и упорно работал, добиваясь самых высоких оценок, чтобы по окончании школы получить приз за выдающиеся достижения по экономике. Однако вскоре он узнал, что не получит этой награды потому, что учитель <еще не был готов отдать приз чернокожему студенту> (Clark. 1978. P. 80).

Он поступил в университет Ховарда в Вашингтоне, где Френсис Самнер посоветовал ему заняться психологией. Научные степени бакалавра и магистра он получил в том же университете. Заявки на участие в программе подготовки к докторской степени он послал в Корнеллский и Колумбийский университеты. Корнеллский университет отказал сразу же, объясняя свое решение тем, что кандидатам на степень доктора приходится работать <в слишком тесном контакте>, а потому они не могут принять черного студента (Clark. 1978. P. 82). Докторскую степень Кларк получил в Колумбийском университете в 1940 году.

Большую часть своей профессиональной карьеры Кларк провел в качестве профессора психологии в муниципальном Нью-Иоркском университете. Он руководил рядом интересных научных разработок, посвященных последствиям расовой сегрегации и развитию расового самосознания у детей. Его усилиями был создан муниципальный исследовательский институт по проблемам беднейших слоев населения. Он также стал первым чернокожим президентом АРА.

Мами Фиппс родилась в г. Хот Спрингс в штате Арканзас. Впоследствии она поступила в университет Ховарда, где повстречала Кеннета Кларка, склонившего ее сменить занятия математикой на психологию. Она закончила университет с оценкой magna cum laude и в 1938 году получила степень бакалавра, а уже в 1939-м - магистерскую степень. Во время летних каникул она работала секретарем в одной вашингтонской юридической конторе в рамках движения против расовой сегрегации. Именно этот опыт привел ее к убеждению о необходимости изучения психологических аспектов воздействия расовой сегрегации на развитие чернокожих детей. Основные положения ее магистерской работы по поводу развития чувства идентичности у чернокожих детей заинтересовали и ее мужа. Впоследствии они вместе работали над исследованиями многих важных проблем психологии чернокожего населения (Clark & Clark. 1939а, 1939Ь, 1940). За свои научные достижения Мами Фиппс получила грант на подготовку докторской диссертации при Колумбийском университете, где в 1944 году успешно ее защитила.

Однако, несмотря на научные степени и впечатляющий список научных трудов, расовые и половые предрассудки не позволили ей рассчитывать на то, чтобы занять достойное место в университете. Ей пришлось довольствоваться лишь второстепенной работой по анализу полученных данных, работой, которую она называла <унизительной> (Guthrie. 1990. P. 69). Позже ей удалось найти место психолога в одном из детских домов Нью-Йорка. Она также работала в качестве психолога-исследователя в Американской ассоциации общественного здравоохранения и в Институте вооруженных сил США. В 1946 году Мами и Кеннет Кларк организовали Северный центр по вопросам детского развития в Гарлемс. В этом центре Мами Кларк работала вплоть до ухода на пенсию в 1979 году, руководя широким спектром образовательных, социальных и психологических программ помощи детям.

В ходе ее исследований особенностей самосознания и социальной идентификации у черных детей (с использованием темных и белых кукол) выяснилось, что чернокожие мальчики и девочки в возрасте 3-7 лет воспринимают свою расовую принадлежность как часть образа Я. Дети считали, что они больше похожи на темных кукол, а не на белых. На вопрос, какую куклу они выбрали бы для игры, более половины чернокожих детей ответили, что белую, потому что белая кукла - это что-то новое. Мами Кларк интерпретировала эти данные следующим образом: все это свидетельствует о потенциальном эмоциональном конфликте у черных детей из-за цвета их кожи. Кожа белого цвета воспринимается как гораздо более привлекательная (М. P. dark. 1944).

Кеннет Кларк использовал эти материалы при подготовке официального экспертного заключения по проблемам расовой сегрегации. Впоследствии это заключение фигурировало на заседании Верховного суда Соединенных Штатов в 1934 году, на котором была отменена расовая сегрегация в общественных школах. Таким образом, можно сказать, что работы Мами и Кеннста Кларка повлияли на законодательство США и привели к существенным изменениям в социальной и государственной политике. Этот факт также свидетельствует о том, что психологические исследования могут быть инструментом социальной политики, что заставляет психологов еще более внимательно относиться к проблеме межкультурных и межрасовых различий.

Путь к мультикультурной психологии

Психология осознала, наконец, что нс может более игнорировать многонациональный состав населения Америки. В настоящее время предпринимаются значительные усилия по выработке ответственной политики идентичности. Отделение АРА по делам этнических меньшинств проводит ряд программ, направленных на отбор талантов и помощь учащимся старших классов из национальных меньшинств в продолжении образования. Им также оказывают помощь при приеме на работу в качестве психологов в различные колледжи и университеты. Отделение также способствует расширению учебной программы по психологии в колледжах за счет включения в нее вопросов культурного многообразия.

Можно отметить также рост числа исследований, посвященных проблемам культурной идентификации личности. Причем такого рода идеи получают все большее распространение по мере того, как появляются соответствующие публикации в ведущих научных журналах.

Большее внимание проблемам культурного многообразия уделяется и в учебном процессе. Так, аккредитационные программы АРА по психологической подготовке студентов предусматривают учет не только индивидуальных, но и межкультурных различий. Массачусетс стал первым штатом, принявшем законодательное требование, чтобы все дипломированные психологи проходили подготовку с учетом проблем культурного многообразия. Так, начиная с июля 1996 года все студенты-психологи должны пройти по крайней мере четырехчасовую подготовку по проблемам мультикультуры, а с июля 1999 года - прослушать хотя бы один полный курс по расовым и этническим проблемам в психологии (DeAngelis. 1994).

В настоящее время еще не существует моральной обязанности для психологов участвовать в движении политики идентичности, но уже есть практическая целесообразность поступать таким образом. Ожидается, что к 2000 году афро-американцы и представители других этнических меньшинств составят одну треть населения Соединенных Штатов. И до тех пор, пока психологическая наука не примет это как непреложный факт, она неизбежно будет все более отставать от требований времени. Она просто окажется не готова попять и отреагировать на специфические запросы растущего числа студентов в колледжах, пациентов в клиниках и центрах душевного здоровья, огромного числа менеджеров и служащих в различных организациях. Таким образом, можно заключить, что политика идентичности является существенным фактором, влияющим на развитие психологии в Соединенных Штатах.

США представляет собой мультикультурное общество со сложным этническим составом. Психология всегда старалась быть полезной обществу, так или иначе отвечать па его запросы и потребности. Следуя своему долгу и предназначению, она должна и дальше стремиться отражать реальное многообразие жизни. Этого требует наше будущее.

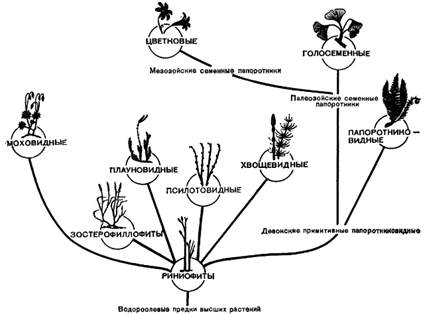

Систематика высших растений

Проблема происхождения высших растений

Предпосылки выхода растений на сушу.Появление наземных, или высших, растений ознаменовало начало новой эры в жизни нашей планеты. Освоение растениями суши сопровождалось появлением новых, наземных, форм животных; сопряженная эволюция растений и животных привела к колоссальному разнообразию жизни на земле, изменила ее облик.

Предпосылки появления наземных растений:

1. независимый ход эволюции растительного мира подготовил появление новых, более совершенных форм.

2. за счет фотосинтеза морских водорослей в атмосфере земли произошло увеличение количества кислорода; к началу силурийского периода оно достигло такой концентрации, при которой оказалась возможной жизнь на суше.

3. в начале палеозойской эры на обширных территориях земли происходили крупнейшие горообразовательные процессы, в результате которых возникли Скандинавские горы, горы Тянь-Шань, Саяны. Это вызвало обмеление многих морей и постепенное появление суши на месте бывших мелких водоемов. Если раньше водоросли, населявшие литоральную зону, только в отдельные кратковременные периоды жизни оказывались вне воды, то по мере обмеления морей они переходили к более длительному пребыванию на суше. Это, очевидно, сопровождалось массовой гибелью водорослей; выживали лишь те немногие растения, которые смогли противостоять новым условиям жизни.

Выход растений на сушу начался, очевидно, в конце силура (400 млн. лет назад).

В 1859 году канадский геолог Джеймс Досон в девонских отложениях на полуострове Гаспе в Канаде обнаружил остатки удивительно примитивного высшего растения не похожего ни на одно из известных науке в то время. Его вильчато разветвленные стебли были лишены листьев, а проводящая система имела примитивный тип организации. Досон дал своему растению название Psilophyton princeps, что можно перевести на русский язык как "голорос первичный".

Позднее в Шотландии были найдены и другие, еще более примитивные растения: риния, хорнеофит и куксония. Эти древние растения были выделены в особый отдел, для обозначения которого прежде употреблялось название "псилофиты" (Psilophyta), но в настоящее время многие ученые предпочитают название "риниофиты" (Rhiniophyta).

Риниофиты – это силуро-девонские растения, которые дали начало всему разнообразию наземной флоры, относятся к пойкилогидричесим растениям. Они жили наполовину в воде, водный обмен у них не стабилизирован и жизненные процессы зависели от наличия влаги в окружающей среде. Предполагается, что предками всех существующих растений были водоросли, в частности, зеленые.

Первые наземные растения стелились по земле, тело было дорзовентральной («дорзум» - спина, «вентер» - живот) структуры пластинчатой формы, с воздухом соприкасались одной стороной.

С момента выхода на сушу растения развиваются в двух основных направлениях: гаметофитном и спорофитном. Высшим растениям свойственна правильная смена поколений в цикле их развития. Растение имеет две фазы развития, которые сменяют одна другую: гаметофит и спорофит. Гаметофит — это половое поколение, на котором образуются половые органы — антеридии и архегонии. Спорофит — неполовое поколение, на котором формируются органы неполового размножения. Спорофит — это нормально развитое растение, которое имеет корень, стебель и листья. На спорофите образуются споры, которые прорастают и дают начало гаметофиту. Подобная смена поколений в цикле развития растений сложилась эволюционно, в ходе естественного отбора. Гаметофитное направление было представлено мохообразными, а спорофитное — остальными высшими растениями, включая цветковые. Спорофитная ветвь оказалась более приспособленной к наземным условиям.

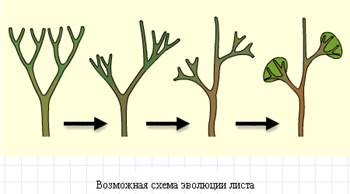

Таким образом, как приспособление к новым условиям жизни на суше появляется спорофит, тело которого приобрело стеблевидную форму. Это был небольшой стебель с верхушечной точкой роста и вертикальным положением, зеленый. Впоследствии как приспособление к увеличению ассимилирующей поверхности появляются листья – вторичные органы и последним возникает корень.

Предки современных наземных растений имели форму дихотомически ветвящихся теломов. В результате процесса «перевершинивания» происходит смена типа ветвления и морфологическая и физиологическая дифференциация ветвей. Более сильные ветви, принявшие направление материнских, становятся осевым органом (стеблем) с осевой симметрией. Более слабые ветви прекращают верхушечный рост, прекращается ветвление и они уплощаются, становятся листьями.

Происхождение стебля

Стебель — существенная часть растений, он легко воспроизводит и корни, и листья. Главные функции стебля — механическая поддержка кроны и проводящая. По коре его идет ток питательных веществ из листьев в корни, чем обусловливается рост и корневой системы. По древесине, идет водный ток из корней в листья. Основная форма стебля — форма колонны — так проста, что в этом отношении никакой особой эволюции от крупной морской водоросли лессонии через стволы плауновых деревьев каменноугольной эпохи к стволам крупных хвойных и лиственных деревьев не замечается. Наоборот, анатомия стебля дает очень сложную картину постепенного усложнения и усовершенствования проводящего аппарата.

У бурых водорослей в центральной части их стебля находятся длинные трубчатые клетки, имеющие анастомозы и сообщающиеся одна с другой с помощью ситовидных пластинок. Последнее — не что иное, как поперечные перегородки, отделяющие одну клетку от другой. Протоплазмы же их проходят через поры сит, неся с собой питательные вещества. Ствол массивен, ассимиляция происходит в поверхностных слоях ткани, внутренние части, затененные наружными, будут голодать, если их не будет пронизывать система трубочек с движущимися растворами внутри.

У мхов, в их тонких стеблях, в центре находится проводящий цилиндр из узких тонких трубчатых клеток, образующих точно пригнанные вертикальные ряды.

Поперечные разрезы шлифов стеблей псилофитов показывают сразу, что эти первые растения суши были построены сложнее мхов, хотя и сходны с ними. У ринии в центре стебля находился участок толстостенных клеток, проводивших воду от корневища к верхушкам побегов. Участок этот был окружен кольцом многочисленных тонкостенных трубчатых клеток, проводивших питательные вещества от зеленых верхних частей растения в корневище.

Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 879;