Магнитное поле и его характеристики

Из осуществлённого социально-философского анализа информационной сферы бытия человека вытекает ряд выводов, которые могут быть обобщены в следующих положениях.

В чрезвычайно обширном и многообразном мире человеческой деятельности каждый из её видов играет важную роль, поскольку удовлетворяет определённую потребность субъекта. Но несомненен тот факт, что сегодня особую социальную значимость приобретает информационная деятельность, изначально присущая человеку, поскольку производимый в ней продукт - социальная информация - выполняет в обществе жизнеобеспечивающие функции. Ускоряющаяся эволюция человечества сопровождалась постоянным возвышением информационных потребностей, что вызывало необходимость совершенствования информационной техники и технологии, которые, в свою очередь, приводили к обогащению содержания, структуры и функций информационной деятельности и усиливали её воздействие на все элементы социальной системы. В истории становления и развития информационной деятельности происходили как постепенные, почти незаметные изменения, так и качественные скачки, в корне меняющие способы и характер информационных процессов. Но особенно впечатляющие преобразования произошли в информационной сфере под воздействием компьютерной революции, начавшейся во второй половине ХХ века. Компьютеры, средства связи и банки данных, интегрированные в единую автоматизированную информационно-техническую систему, позволили человеку с недоступной до того скоростью создавать и перерабатывать гигантские объёмы самой разнообразной информации, передавать её на любые расстояния и в любое время.

Информационно-компьютерная революция заставила человечество осознать, что информация не менее, а даже более важный фактор социального развития, чем вещество, энергия и другие ресурсы. Результатом осознания растущей роли информации в жизнедеятельности людей стало оснащение информационной деятельности новейшей информационной техникой, что в дальнейшем превратилось в широкомасштабный процесс информатизации общества. Развёртывание этого процесса ведёт к формированию нового социального мира - информационно-технической цивилизации, в которой информационная деятельность занимает доминирующее положение.

Универсализация, интенсификация и глобализация информационной деятельности на основе автоматизированных информационно-технических средств обусловлены необходимостью удовлетворения растущих информационных потребностей общества, без чего оно сегодня не может эффективно функционировать и развиваться. Каждая развитая страна стремится создать у себя мощную индустрию информации, которая многократно увеличивает интеллектуальные возможности человека и ведёт к замене затратных форм труда наукоёмким, трудо- и ресурсосберегающим производством, что позволяет этой стране занять лидирующую позицию среди ближайших конкурентов.

Возрастающая роль информации проявляется и в том, что в современном производстве начинают учитывать гносеологически новую составляющую любого вида деятельности - информационную основу деятельности (ИОД).

Вместе с тем проведённые исследования показали, как обширны «белые пятна» на гносеологической «карте» информационной сферы бытия человека. В учебном пособии многие проблемы лишь обозначены.

Решение этих проблем предполагает объединение исследовательских усилий философов и представителей конкретных наук, поскольку тема, рассматриваемая в данной работе, является чрезвычайно сложной и требует комплексного подхода.

[1] Хартли Р.В. Передача информации // Теория информации и ее приложения. М., 1959. С.33-34.

[2] См.: Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М., 1963.

3 Бриллюэн Л. Наука и теория информации. М., 1960. С.30.

1 См.: Готт В.С., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категории современной науки. М., 1984; Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию действительности. Киев, 1988.

2 Украинцев В.С. Самоуправляемые системы и причинность. М., 1972. С.64.

1 Урсул А.Д. Отражение и информация. М., 1973. С.43.

2 Коган В.З. Информационное взаимодействие. Опыт анализа субъектно-объектных отношений. Томск, 1980. С.100.

1 Тростников В.Н. Человек и информация. М., 1970. С.15.

2 Ким В.В. Семиотические аспекты системы научного познания. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1987. С.14.

1 Маршалл А. Принципы политической экономии: В 3 т. М., 1983. Т.1. С.208.

1 Глушков В.М. Мышление и кибернетика // Вопросы философии. 1963. № 1. С.36.

1 См.: Казанцева В.К. Научная организация информационной деятельности. М., 1985. С.91.

1 Колеватов В.А. Социальная память и познание. М., 1984. С.21.

2 Блюменау Д.И. Информация и информационный сервис. Л., 1989. С.5.

3 См.: Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т.1. С.218.

1 Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон от 20.02.95 г. № 24 – ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 8-20. Ст.1213-1225.

2 Костюк В.Н. Информация как социальный и экономический ресурс. М., 1997. С.28-30.

3 Кан Г. Грядущий подъем: экономический, политический, социальный // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С.205.

1 Семенюк Э.П. Информационный подход к действительности. М., 1988. С.35.

2 Чуринов Н.М. Философские основания информологии. Красноярск, 1990. С.92.

1 Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 1990. С.171.

1 Колеватов В.А. Социальная память и познание. М., 1984. С.78.

1 Колеватов В.А. Социальная память и познание. М., 1984. С.79.

2 См.: Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ: Языковые средства диалога человека с ЭВМ. В 7 кн. М., 1990. Кн.2. С.11.

1 Дубровский Д.И. Существует ли внесловесная мысль? // Вопросы философии. 1977. № 9. С.104.

2 Веккер Л.М. Психические процессы: В 3 т. Л., 1976. Т.2. С.75.

3 Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1962. С.31.

4 См.: Воробьев Г.Г. Твоя информационная культура. М., 1988; Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ: Отображение информации. В 7 кн. М., 1990. Кн.4.

1 Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию действительности. М., 1989. С.83.

1 Дубровский Д.И. Расшифровка кодов: (методологические аспекты проблемы) // Вопросы философии. 1979. № 12. С.92.

1 Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию действительности. М., 1989. С.64-65.

1 Шрейдер Ю.А. Об одной модели семантической теории информации // Проблемы кибернетики. 1965. Вып.13. С.244.

1 Асеев В.Г. Структурные характеристики мотивационной системы личности // Психологические проблемы социальной регуляции поведения. М., 1976. С.172.

1 Кветной М.С. Человеческая деятельность: сущность, структура, типы (социологический аспект). Саратов, 1974. С.27-28.

2 Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. М., 1986. С.334.

3 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С.389-390.

4 Мокроносов Р.В., Москаленко А.Т. Методологические проблемы исследований общественных отношений и личности. Новосибирск, 1981. С.60.

1 Иванчук Н.В. Потребности социалистической личности. М., 1986. С.14.

1 Гегель Г. Энциклопедия философских наук. М., 1974. Т.1. С.393.

1 Коган В.З. Человек в потоке информации. Новосибирск, 1981. С.43.

1 Поваляев С.А. Научная информация. Деятельность. Потребность. Мотивы. М., 1985. С.27.

1 Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1981. Т.1. С.443.

2 Гегель Г. Философия истории. Соч. М.-Л., 1935. Т.8. С.20.

1 См.: Здравомыслов А.Г. Потребность. Интересы. Ценности. М., 1986; Самсин А.И. Социально-философские проблемы исследования потребностей. М., 1987; Ячин С.Е. Феноменология сознательной жизни. Владивосток, 1992.

1 Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994. С.98.

1 Цит. по кн.: Гиляревский Р.С. Перспективные виды научно-информационной деятельности // НТИ. 1985. № 1. С.1. Сер.2.

2 См.: Ракитов А.И. Природа научного исследования // Вопросы философии. 1968. № 12. С.48.

1 Соковнин В.М. Общение и его средства // Сознание и общение. Фрунзе, 1968. С.12.

1 Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994. С.71.

1 См.: Кветной М.С. Человеческая деятельность: сущность, структура, типы (социологический аспект). Саратов, 1974; Коршунов А.М. Отражение, деятельность, познание. М., 1979; Николов Л. Структуры человеческой деятельности. М., 1984.

1 См.: Буданцев Ю.П. Системность в изучении массовых информационных процессов. М., 1986; Колеватов В.А. Социальная память и познание. М., 1984.

1 См.: Коробейников В.С. Редакция и аудитория: социологический анализ. М., 1983. С.27.

1 См.: Буданцев Ю.П. Системность в изучении массовых информационных процессов. М., 1986; Колеватов В.А. Социальная память и познание. М., 1984.

2 См.: Грушин Б.А. Мнение о мире и мир мнений. М., 1967; Сафаров Р.А. Общественное мнение и государственное управление. М., 1975; Пресса и общественное мнение. М., 1986.

3 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С.448.

1 Щербаков А.С. Редакционный коллектив. Научные основы организации труда журналиста // Средства массовой информации в социалистическом обществе. М., 1989. С.179.

1 Коробейников В.С. Редакция и аудитория: социологический анализ. М., 1983. С.24.

2 Коган В.З. Человек в потоке информации. Новосибирск, 1981. С.28.

1 Коган В.З. Человек в потоке информации. М., 1981. С.40-41.

1 Ващекин Н.П. Научно-информационная деятельность: философско-методологические проблемы. М., 1984. С.60.

1 Казанцева К.В. Научная организация информационной деятельности. М., 1985. С.46.

1 Казанцева К.В. Научная организация информационной деятельности. М., 1985. С.46.

2 Казанцева К.В. Научная организация информационной деятельности. М., 1985. С.36.

3 Ващекин Н.П. Научно-информационная деятельность. М., 1984. С.117.

1 См.: Кемеров В.Е. Проблема личности: методология исследования и жизненный смысл. М., 1977; Коган В.З. Человек в потоке информации. Новосибирск, 1981; Кон И.С. Открытие “Я”. М., 1978.

1 Кон И.С. Открытие «Я». М., 1978. С.307.

1 См.: Коган В.З. Человек в потоке информации. М., 1981. С.35.

1 Ширшов И. Динамика культуры. Минск, 1980. С.7.

2 Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т.1. С.9.

1 Цит. по кн.: Емельянов Ю.Н. Основы культуральной антропологии. Учебное пособие. Спб., 1994. С.7.

2 Давидович В.Е., Жданов Ю.А. Сущность культуры. Ростов-на-Дону, 1979; Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991; Коган Л.Н. Теория культуры. Екатеринбург, 1993; Культурология. ХХ век: Антология. М., 1995; Полищук В.М. Мировая и отечественная культура. Екатеринбург, 1993. Ч.1.

3 Лойфман И.Я. Культура как плодотворное существование // Двенадцать лекций по философии: Текст лекций / Отв.ред. И.Я.Лойфман. – Екатеринбург, 1996. С.24.

1 Лойфман И.Я. Там же. С.25.

1 См.: World Telecommunication and Development Report, 1995. P.2.

2 Костюк В.Н. Информация как социальный и экономический ресурс. М., 1997. С.17.

3 Костюк В.Н. Информация как социальный и экономический ресурс. М., 1997. С.32.

1 Лойфман И.Я. Культура как плодотворное существование // Двенадцать лекций по философии: Текст лекций. - Екатеринбург, 1996. С.25.

1 См. Емельянов Ю.Н. Основы культуральной антропологии. Спб., 1994.С.8.

1 Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. Л., 1989. С.78.

2 Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. Л., 1989. С.68-78.

1 Злобина Е.Г. Культура межличностного общения // Культура жизни личности: Проблемы теории и методологии социально-психологического исследования. Киев, 1988. С.124.

2 Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. Л., 1989. С.68-69

3 Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. Л., 1989. С.68-69.

1 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С.383.

2 Виндельбанд В. Философия культуры и трансцендентальный идеализм // Культурология. ХХ век. М., 1995. С.66.

3 Воробьев Г.Г. Твоя информационная культура. М., 1988. С.288.

1 Воробьев Г.Г. Твоя информационная культура. М., 1988. С.8.

2 См.: Рачков В.П. Техника и ее роль в судьбах человечества. Свердловск, 1991. С.124.

3 Там же. С.125.

4 Ващекин Н.П. Научно-информационная деятельность. М., 1984. С.78.

1 Ващекин Н.П. Научно-информационная деятельность. М., 1984. С.78-79.

2 Колеватов В.А. Социальная память и познание. М., 1984. С.48-49.

1 Аристотель. Соч.: в 4 т. / Под ред. В.Ф.Асмуса. М., 1976. Т.1. С.66.

2 Там же. С.67.

3 Шадевальд В. Понятия «природа» и «техника» у греков / Философия техники в ФРГ / Пер. с немец. и англ.; Сост. и предисл. Ц.Г.Арзаканяна, В.Г.Горохова. М., 1989. С.98-101.

1 шеменев Г.И. некоторые методологические проблемы технических наук. М., 1969. С.14.

2 Стрюковский В.И. История и логика развития научно-технической деятельности. М., 1985. С.14.

3 Волков Г.Н. Истоки и горизонты прогресса. Социологические проблемы развития науки и техники. М., 1976. С.30.

4 Там же. С.33-34.

1 Горохов В.Г. Философия техники // В кн. Философия науки и техники: Учеб. пособие / Сост. В.С.Степин, В.Г.Горохов, М.А.Розов. М., 1995. С.292.

2 Волков Г.Н. истоки и горизонты прогресса. Социологические проблемы развития науки и техники. М., 1976. С.61.

1 Штёкер Э. Философия техники: трудности одной философской дисциплины / Философия техники в ФРГ. М., 1989. С.56-58.

2 ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1991. С.15.

1 См.: Волков Г.Н. истоки и горизонты прогресса. М., 1976. С.21-23.

1 Рапп Ф. Философия техники: обзор // Философия техники в ФРГ. М., 1989. С.34.

2 Поспелов Г.С. Искусственный интеллект: новая информационная технология // Кибернетика. Становление информатики. М., 1986. С.106-107.

1 Ващёкин Н.П., Абрамов Ю.Ф. Информационная деятельность и мировоззрение. Иркутск, 1990. С.157.

2 Грофф Л. Информационная революция: тенденции глобальной перестройки // Проблемы теории и практики управления. 1990. № 6. С.29.

3 Горохов Ю.П., Жевнов И.И., Иванников А.Д., Татарников Ю.А. О главных направлениях и задачах информатизации высшей школы // Высшее образование в России. 1994. № 1. С.20-29.

1 Поппель Г., Голдстайн Б. Информационная технология – миллионные прибыли / Пер. с англ.; Науч. ред. и авт. предисл. В.В.Симакова. М., 1990. С.23-25.

1 Маркс К., Энгельс Ф. - Соч. - 2-е изд. Т.23. С.384.

2 Микроэлектроника – ключевая технология / сокр. пер. с нем.; Сост. А.Браун, В.Хайдель, В.Хюбнер и др.; науч. ред. Р.Велле, К.Цуравски. М., 1987. С.80.

3 Поппель Г., Голдстайн Б. Информационная технология – миллионные прибыли. М., 1990. С.36.

1 Блюменау Д.И. Информация и информационный сервис. Л., 1989. С.178.

1 См. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1991. С.37, 243.

2 Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1991. С.31.

3 там же. С.31.

4 Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1991. С.147.

1 С.Тьюринг. Может ли машина мыслить? М., 1960; Хант Э. Искусственный интеллект. М., 1978; Рафаэл Б. Думающий компьютер. М., 1979; Искусственный интеллект: применение в интегрированных производственных системах / пер. с англ.; Под ред. Э.Коксиака. М., 1991.

2 рачков В.П. Техника и ее роль в судьбах человечества. Свердловск, 1991. С.144.

1 Урсул А.Д. Социальная информатика: состояние и перспективы // Высшее образование в России. 1994. № 1. С.63.

1 Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1991. С.104-111.

2 Илларионов А. Академик Андрей Ершов // Неделя. 1988. № 38. С.13.

1 Ершов А.П. Информатика: предмет и понятие // Кибернетика. Становление информатики. М., 1986. С.29-30.

2 Михалевич В.С., Каныгин Ю.М., Гриценко В.И. Информатика — новая область науки и практики // Кибернетика. Становление информатики. М., 1986. С.43.

1 См.: Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1991. С.33.

2 См.: Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1991. С.33.

3 Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994. С.86.

1 Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1991. С.35.

2 Буга П.Г., Грязнова А.Г., Кинелев В.Г. и др. К нашим читателям // Высшее образование в России. 1994. № 1. С.3.

3 Шепель В.М. Управленческая гуманитарология // Высшее образование в России. 1994. № 1. С.73.

4 Урсул А.Д. Социальная информатика: состояние и перспективы // Высшее образование в России. 1994. № 1. С.63.

1 Урсул А.Д. Социальная информатика: состояние и перспективы // Высшее образование в России. 1994. № 1. С.63.

2 Toffler A. The third wave. Toronto, 1982. P.11.

1 См.: Поппель Г., Голдстайн Б. Информационная технология - миллионные прибыли / Пер. с англ.; Научн.ред. и автор предисл. В.В.Симаков. М., 1990. С.89-178.

1 См.: Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1991. С.38-45.

2 Моисеев Н.Н. Мир XXI века и христианская традиция // Вопросы философии. 1993. № 8. С.11.

1 Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994. С.65-68.

1 Цит. по кн.: Ващекин Н.П., Абрамов Ю.Ф. Информационная деятельность и мировоззрение. Иркутск, 1990. С.197.

2 См.: Ващекин Н.П., Абрамов Ю.Ф. Информационная деятельность и мировоззрение. Иркутск, 1990. С.209.

1 Поппель Г., Голдстайн Б. Информационная технология - миллионные прибыли. М., 1990. С.33-34.

1 Ракитов А.И. Философия компьютерной цивилизации. М., 1991. С.22.

1 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С.561.

1 Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию действительности. Киев, 1988. С.55.

2 Там же. С.55.

1 Мелюхин С.Т. Материя в ее единстве, бесконечности и развитии. М., 1966. С.259-260.

1 Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1991. С.22.

2 Воробьев Г.Г. Молодежь в информационном обществе. М., 1990. С.9.

1 Рачков В.П. Техника и ее роль в судьбах человечества. Свердловск, 1991. С.25.

Магнитное поле и его характеристики

Впервые магнитные явления были последовательно рассмотрены английским врачом и физиком Уильямом Гильбертом в его работе - «О магните, магнитных телах и о большом магните – Земле». Тогда казалось, что электричество и магнетизм не имеютничего общего. Лишь в начале XIX века датский ученый Г. Х. Эрстед выдвинул идею о том, что магнетизм может оказаться одной из скрытых форм электричества, что и подтвердил в 1820 г. на опыте. Этот опыт повлек за собой лавину новых открытий, имевших огромное значение.

Многочисленные опыты начала XIX века показали, что каждый проводник с током и постоянный магнит способны оказывать силовое воздействие через пространство на другие проводники с током или магниты.

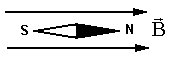

Рисунок 1.1 - Направление магнитного поля

Рисунок 1.1 - Направление магнитного поля

|

Для исследования магнитного поля применяют небольшую магнитную стрелку, подвешенную на нити или уравновешенную на острие (рис.1.1). В каждой точке магнитного поля стрелка, расположенная произвольно, будет поворачиваться в определенном направлении. Это происходит из-за того, что в каждой точке магнитного поля на стрелку действует вращающий момент, который стремится расположить ее ось вдоль магнитного поля. Осью стрелки называется отрезок, соединяющий ее концы.

Рассмотрим ряд опытов, которые позволили установить основные свойства магнитного поля:

1. Если заряженный шарик из диэлектрика подвесить на нити вблизи магнитной стрелки, стрелка и шарик остаются неподвижными. Следовательно, постоянные магниты не действуют на неподвижные заряды и неподвижные заряды не создают магнитного поля.

2. Если магнитную стрелку поместить под прямолинейным проводником с током, то она будет поворачиваться, стремясь расположиться перпендикулярно проводнику (опыт Эрстеда). Смена направления тока на противоположное вызовет переориентацию стрелки на 180˚.

3. Пучок движущихся электронов оказывает действие на магнитную стрелку аналогичное проводнику с током (опыт Иоффе).

4. Конвекционные токи, образуемые движущимися заряженными телами, по своему действию на магнитную стрелку подобны токам проводимости (опыт Эйхенвальда).

На основании данных опытов был сделан вывод о том, что магнитное поле создается только движущимися зарядами или движущимися заряженными телами, а также постоянными магнитами.Этим магнитное поле отличается от электрического поля, которое создается как движущимися, так и неподвижными зарядами и действует как на одни, так и на другие.

Основной характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции  . За направление магнитной индукции в данной точке поля принимают направление, по которому в данной точке располагается ось магнитной стрелки от S к N (рис.1.1). Графически магнитные поля изобра

. За направление магнитной индукции в данной точке поля принимают направление, по которому в данной точке располагается ось магнитной стрелки от S к N (рис.1.1). Графически магнитные поля изобра

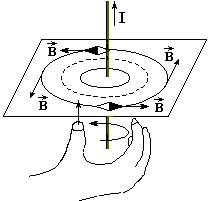

Рисунок 1.2 - Силовые линии

магнитного поля прямолинейного тока и правило правой руки

Рисунок 1.2 - Силовые линии

магнитного поля прямолинейного тока и правило правой руки

|

Эти силовые линии можно увидеть с помощью железных опилок: например, если рассыпать опилки вокруг длинного прямолинейного проводника и пропустить через него ток, то опилки поведут себя подобно маленьким магнитикам, располагаясь вдоль силовых линий магнитного поля (рис. 1.2).

| Рисунок 1.3 - Магнитное поле: а - постоянного магнита; б – соленоида |

| б |

| а |

| S |

| N |

| S |

| N |

около проводника с током? Это можно сделать с помощью правила правой руки, которое иллюстрируется рис. 1.2. Большой палец правой руки ориентируют в направлении тока, тогда остальные пальцы в согнутом положении указывают направление силовых линий магнитного поля. В случае, изображенном на рис.1.2, линии

около проводника с током? Это можно сделать с помощью правила правой руки, которое иллюстрируется рис. 1.2. Большой палец правой руки ориентируют в направлении тока, тогда остальные пальцы в согнутом положении указывают направление силовых линий магнитного поля. В случае, изображенном на рис.1.2, линии  представляют собой концентрические окружности. Линии вектора магнитной индукции всегда замкнуты и охватывают проводник с током. Этим они отличаются от линий напряженности электрического поля, которые начинаются на положительных и кончаются на отрицательных зарядах, т.е разомкнуты. Линии магнитной индукции постоянного магнита выходят из одного полюса, называемого северным (N) и входят в другой - южный (S) (рис. 1.3а). Вначале кажется, что здесь наблюдается полная аналогия с линиями напряженности электрического поля Е, причем полюса магнитов играют роль магнитных зарядов. Однако если разрезать магнит, картина сохраняется, получаются более мелкие магниты со своими северными и южными полюсами, т.е. полюса разделить невозможно, потому что свободных магнитных зарядов, в отличие от электрических зарядов, в природе не существует. Было установлено, что внутри магнитов имеется магнитное поле и линии магнитной индукции этого поля являются продолжением линий магнитной индукции вне магнита, т.е. замыкают их. Подобно постоянному магниту магнитное поле соленоида – катушки из тонкой изолированной проволоки с длиной намного больше диаметра, по которой течет ток (рис.1.3б). Конец соленоида, из которого ток в витке виден идущим против часовой стрелки, совпадает с северным полюсом магнита, другой – с южным.

представляют собой концентрические окружности. Линии вектора магнитной индукции всегда замкнуты и охватывают проводник с током. Этим они отличаются от линий напряженности электрического поля, которые начинаются на положительных и кончаются на отрицательных зарядах, т.е разомкнуты. Линии магнитной индукции постоянного магнита выходят из одного полюса, называемого северным (N) и входят в другой - южный (S) (рис. 1.3а). Вначале кажется, что здесь наблюдается полная аналогия с линиями напряженности электрического поля Е, причем полюса магнитов играют роль магнитных зарядов. Однако если разрезать магнит, картина сохраняется, получаются более мелкие магниты со своими северными и южными полюсами, т.е. полюса разделить невозможно, потому что свободных магнитных зарядов, в отличие от электрических зарядов, в природе не существует. Было установлено, что внутри магнитов имеется магнитное поле и линии магнитной индукции этого поля являются продолжением линий магнитной индукции вне магнита, т.е. замыкают их. Подобно постоянному магниту магнитное поле соленоида – катушки из тонкой изолированной проволоки с длиной намного больше диаметра, по которой течет ток (рис.1.3б). Конец соленоида, из которого ток в витке виден идущим против часовой стрелки, совпадает с северным полюсом магнита, другой – с южным.

Согласно предположению французского физика А. Ампера, намагниченное железо содержит непрерывно движущиеся заряды, т.е. электрические токи. Такие микроскопические токи, обусловленные движением электронов в атомах и молекулах, существуют в любом теле. Эти микротоки создают свое магнитное поле и могут сами поворачиваться во внешних полях, создаваемых проводниками с током. Например, если вблизи какого-либо тела поместить проводник с током, то под действием его магнитного поля микротоки во всех атомах определенным образом ориентируются, создавая в теле дополнительное магнитное поле. О природе и характере этих микротоков Ампер в то время ничего не мог сказать, так как учение о строении вещества находилось еще в самой начальной стадии. Гипотеза Ампера была блестяще подтверждена лишь спустя 100 лет, после открытия электрона и выяснения строения атомов и молекул.

Магнитные поля, существующие в природе, разнообразны по масштабам и по вызываемым эффектам. Магнитное поле Земли, образующее земную магнитосферу, простирается на расстоянии 70 – 80 тысяч км в направлении к Солнцу и на многие миллионы километров в обратном направлении. В околоземном пространстве магнитное поле образует магнитную ловушку для заряженных частиц высоких энергий. Происхождение магнитного поля Земли связывают с движениями проводящего жидкого вещества в земном ядре. Из других планет Солнечной системы лишь Юпитер и Сатурн обладают заметными магнитными полями. Магнитное поле Солнца играет важнейшую роль во всех происходящих на Солнце процессах – вспышках, появлении пятен и протуберанцев, рождении солнечных космических лучей.

Дата добавления: 2015-02-13; просмотров: 892;