Выдающиеся римские историки

Великие страны всегда порождают и великих историков… Жизнь и общество нуждаются в них больше даже, чем в строителях, врачах и учителях, ибо они, то есть выдающиеся историки, одновременно возводят здание цивилизации, лечат общественные болезни и укрепляют дух нации, обучают и воспитывают младое поколение, сохраняют память, воздают бессмертную славу достойным, подобно божествам вершат суд. Античность знала многих выдающихся историков. Одни из них, как это было у Плутарха, делали акцент на раскрытие характеров героев, создавая морализирующие сочинения. Другие, подобно Светонию, в биографии старались анализировать различные стороны их жизни и деятельности. Бахтин писал: «Если Плутарх оказывал огромное влияние на литературу, особенно на драму (ведь энергетический тип биографии, по существу, драматичен), то Светоний оказывал преимущественно влияние на узкобиографический жанр…» Третьи, особенно стоики, дали волю потоку самосознания, рефлексии в частных письмах или же в разговорах наедине с собой и исповедях (примерами такого рода стали письма Цицерона и Сенеки, книги Марка Аврелия или Августина).

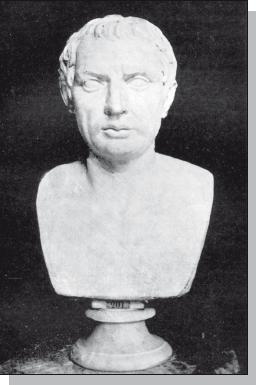

Если Марк Аврелий последний римский философ, то Корнелий Тацит (ок. 57–120 гг. н. э.) – последний великий римский историк. Начальные школьные годы Тацита пришлись на эпоху Нерона, злодеяния которого потрясли Рим. Это было чудовищное время. Оно было «свирепо и враждебно» к истине и добродетелям, зато благосклонно и щедро к подлости, раболепству, изменам и преступлениям. Тацит, ненавидевший тиранию, с осуждением вспоминал о тех годах, когда на смерть осуждались и подверглись казни «не только сами писатели, но и их книги». Цезари вменили в обязанность триумвирам (задолго до сожжения книг на кострах гитлеровской Германии) сжигать на форуме, где обычно приводят в исполнение приговоры, «творения этих столь светлых умов». «Отдавшие это распоряжение, – пишет Тацит, – разумеется, полагали, что подобный костер заставит умолкнуть римский народ, пресечет вольнолюбивые речи в сенате, задушит самую совесть рода людского; сверх того, были изгнаны учителя философии и наложен запрет на все прочие возвышенные науки, дабы впредь нигде более не встречалось ничего честного. Мы же явили поистине великий пример терпения; и если былые поколения видели, что представляет собою ничем не ограниченная свобода, то мы – такое же порабощение, ибо нескончаемые преследования отняли у нас возможность общаться, высказывать свои мысли и слушать других. И вместе с голосом мы бы утратили также самую память, если бы забывать было столько же в нашей власти, как и безмолвствовать». Однако пока живы историки, идет суд тайный и негласный. И пусть не надеются мерзавцы, что голос их смолкнет, а приговор наш не станет известен. Поэтому М. Шенье, справедливо увидевший в Таците олицетворение «совести рода человеческого», метко и по праву называл его труды «трибуналом для угнетенных и угнетателей». Как он сказал о его роли в цивилизации, уже одно только имя Тацита «заставляет тиранов бледнеть».

Известный римлянам мир

Это противоречивая эпоха. Древние римские традиции, которыми славилось государство, отмирали и изгонялись. Идеалы аристократии, ранней республики не могли сохраняться в неизменном виде. О Таците известно немногое. Родился в аристократической семье. Никто из поздних авторов так и не дал внятного его жизнеописания. Известен ряд жизнеописаний Вергилия, есть еще очерк жизни Горация, написанный Светонием. Письма Плиния Младшего к Тациту дают о нем скудные сведения. До нас дошли его «История» и «Анналы» (летопись), сохранившиеся лишь частично. Ему принадлежит ряд других произведений («Германия», «Диалог об ораторах» и др.). Хотя современники не относили его к классикам римской литературы, а в римской школе его не проходили, Тацит обладал превосходным стилем и языком. Слава пришла к нему гораздо позже. Он сомневался, что это вообще когда‑нибудь произойдет. Однако история все расставила на свои места. Уже Плиний Младший ставил себе в пример труды Тацита. Российский историк И. Гревс пишет: «Тацит – неоспоримо лучший римский историк. По общему признанию критики, ему принадлежит также почетное место и в ряду первоклассных представителей художественной прозы в мировой литературе; он был во всех отношениях крупной индивидуальностью и, в частности, показательным носителем и творческим двигателем современной ему культуры». Книги его важны тем, что написаны человеком, который был свидетелем многих происходивших тогда событий. Ведь Тацит был консулом, то есть «особой, приближенной к императорам» (служил проконсулом в Азии). Ему приходилось пребывать в ближнем кругу таких государственных деятелей, как Домициан, Нерва, Траян, Фабриций, Юлий Фронтин, Вергиний Руф, Цельза Полемеан, Лициний Сура, Глитий Агрикола, Анний Вера, Яволен и Нераций Присков – самых «немногих и всевластных» (принцепсы, консулы, префекты, командующие группами армий и т. п.). Это давало возможность находиться в центре важнейших событий времени. Он описывал их как непосредственный очевидец событий, от первого лица. Ценность таких источников исключительно велика. Потому и известность таких авторов, как правило, переживает их век, доходя до отдаленных потомков. Сегодня его труды вызывают наш интерес не только как исторический источник, но и как своего рода учебник гражданской морали и политической культуры. Многие страницы трудов Тацита посвящены конфликту человеческой личности и авторитарной власти, что ныне актуально.

Уста Истины

К тому же он всегда был блестящим оратором, собирая молодежь, желавшую постичь искусство красноречия. Плиний Младший отмечал, что в начале его ораторской деятельности (в конце 70‑х гг. I в. н. э.) «громкая слава Тацита была уже в расцвете». Но прежде всего в нем проявился дар великого писателя. Расин назвал Тацита «величайшим живописцем древности». О его деяниях и трудах, а также о его жизненной философии И. Гревс писал: «Образованный и верящий в силу знания, Тацит искал в философии не одного только утешения, но и света, открытия истины, – хотя римский ум обычно и относился к философским теориям с некоторым предубеждением. Больше всего подходила к идейному направлению и моральной склонности Тацита стоическая доктрина, предлагавшая своему последователю выработку твердой воли в жизни и бесстрашия в смерти. В том трагическом кризисе, в который попал Тацит в результате опыта своей жизни, это учение наиболее соответствовало непреклонной основе его духа… Стоицизм, который учил человека, как обрести счастье, или, по крайней мере, равновесие личности достижением идеала добродетели путем самоотстранения от постоянной связи с порочным миром, мог привести к безнадежным выводам, безусловно, отрывавшим философа от общества остальных людей. Стоический мудрец мог превратиться в сухого гордеца, самодовлеющего в своем кажущемся совершенстве и спасающегося под бронею равнодушия и неуязвимости в окружающем зле. Но он мог дать человеку и закал, который помог бы ему устоять от соблазнов и огорчений, не теряя живого источника деятельных связей с жизнью и людьми. Таким образом, стоическое учение не иссушило Тацита, не замкнуло его в себе, не превратило в камень. Он не принял характерного для стоиков презрения к миру. Стоицизм подействовал на него струею гуманности, которая также была присуща этому философскому учению как некий путь к добру… Разочарованный пережитыми впечатлениями от действительности, но в надежде на близкое лучшее будущее для родного государства, Тацит через философию открыл для себя источник, возрождавший равновесие его духа. К нему вернулась или, может быть правильнее – вновь родилась в нем, вера в человека, именно в форме преклонения перед великою силою духа, которую может развить в себе человеческая личность, выросшая близко к произволу императорской власти».

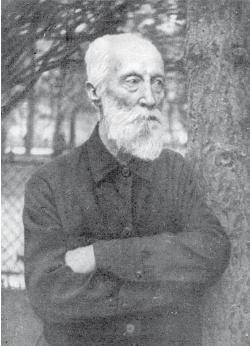

Историк античности И. М. Гревс (1860–1941)

При всем нашем пиетете и любви к великому Тациту нельзя не сказать об иных присущих и ему национальных предрассудках римлян. Те прочно связали понятия «Восток» (Oriens) и «Азия» (Asia) с варварством, рабством, дикостью и деспотизмом. Кстати, точно так же вели себя греки, македонцы, пунийцы и т. д. Поэтому вся его история изобилует такого рода ремарками и характеристиками. В «Истории» Тацита можно прочесть такие строки: «Пусть Сирия, Азия, пусть весь Восток, привыкший сносить власть царей, пребывают и дальше в рабстве». Мидия, Персия, Парфия представляются ему деспотическими монархиями, где один царь – господин, все остальные – рабы. Под властью парфянского царя, он думает, находятся «неукротимые и дикие» племена и народы. Понтиец Аникет характеризуется им презрительно, кратко и емко – варвар и раб. Всем варварам присущи вероломство, коварство, трусость, недостаток мужества. Тот факт, что парфяне время от времени принимали в качестве царей римских ставленников (как принимают ныне иные «свободные» страны, бывшие республики СССР, к себе посланцев США в виде правителей‑марионеток), расценивался римской имперской идеологией как доказательство «главенства римлян». На этом фоне особенно резко выделяется антисемитский тон его высказываний в отношении иудеев. Признавая их «глубокую древность», отмечая тут же, что Иерусалим – «достославный город», Тацит тем не менее не только подчеркивает «резкие различия между иудеями и окружающими их народами», но и называет их «бессмысленными и нечистыми», «отвратительными и гнусными». В чем тут дело? Видимо, дело вовсе не в каких‑то признаках особой порочности, разврата и тому подобных свойствах сего народа. Ранее мы подробно писали на эту тему. На наш взгляд, некий субъективизм Тацита в оценках вызван прежде всего, как мы бы сказали, международными откликами, равно как и отношением к ним самих римлян.

Мозаика «Муза»

Мозаика «Венера и Тритон»

Дело ведь в том, что евреи к тому времени фактически жили обособленными общинами, не допуская в свой замкнутый кружок чужаков. Однако при этом с помощью ростовщичества они держали в руках многие нити власти. Мы бы так сказали: уже тогда в мире ощущалось наличие двух империй – одна собственно Римская (или военно‑политическая), другая – Иудейская империя (финансово‑ростовщическая). Конечно, резкие оценки иудеев Тацитом можно объяснить и тем, что в памяти представителей его поколения историков еще свежи были воспоминания о кровопролитной семилетней Иудейской войне (66–73 гг. н. э.), а также жуткие сцены штрума, взятия и разрушения Иерусалима (70 г. н. э.), как и триумфы императоров Веспасиана и Тита (71 г. н. э.). Тациту было 13–14 лет.

Философ. Мозаика

Юноши особенно остро запоминают все масштабные события. И все же одной остротой видения трудно объяснить столь резкие строки, посвященные Тацитом евреям: «Самые низкие негодяи, презревшие веру отцов, издавна приносили им (евреям) ценности и деньги, отчего и выросло могущество этого народа; увеличилось оно еще и потому, что иудеи охотно помогают другу другу, зато ко всем прочим людям относятся враждебно и с ненавистью». Кроме того, историк отмечает такие присущие им черты, как «безделье», «праздность», характеризуя их также как «самых презренных рабов». В этой развернутой характеристике выделяются три основных момента упрека и осуждения: 1) они (то есть евреи) захватывают мир не с помощью оружия и войн, что было бы согласно древней традиции почетно и достойно сильной нации, но с помощью коварства и силы «презренных» денег; 2) они не любят нормальный труд (хотя рабовладение к нему не очень располагало, все же Рим и Греция как бы там ни было с гораздо большим пиететом относились к созидательному труду), а вот евреи норовили пребывать в «лени» и «праздности», занимаясь даже не торговлей, что было бы понятно и допустимо, а ростовщичеством и спекуляцией; 3) они «закрыты», как ни один народ в мире, что у римлян и греков было очень серьезным основанием для подозрений и ненависти: ведь Рим создавал империю, он видел, как многие варварские народы, даже и сражаясь с Римом не на жизнь, а на смерть, все же потихоньку перенимали римские обычаи. А ведь это дороже военных побед. Но евреи были непреклонны в своих обычаях, традициях, религии и образе жизни.

Надо сказать, что Тацит не жалует всех остальных. Армяне у него «малодушны и вероломны», «двуличны и непостоянны». По его словам, «этот народ издавна был ненадежен и вследствие своих врожденных человеческих качеств, и вследствие географического положения» (находясь на границах империи, он готов всегда играть на разногласиях между Римом и парфянами). Тацит отмечал также беспечность армян в ходе военных действий (incautos barbaros), хитрость (barbara astutia) и трусость (ignavia) их. Они абсолютно несведущи в военной технике и осаде крепостей. В таком же духе он оценивает африканцев, египтян, фракийцев, скифов. Среди египтян, правда, он выделяет александрийских греков, народ Птолемея, как «самых культурных людей из всего рода человеческого». Остальные дики и суеверны, склонны к вольности и мятежу. Фракийцев отличает свободолюбие, любовь к разнузданным пиршествам и пьянству. О скифах также, в отличие от Геродота, пишет очень мало, ибо не знает о них почти ничего. Для него они – «медвежий угол», захолустье, населенное дикими, жестокими и свирепыми племенами. Одним словом, даже у такого выдающегося историка, как Тацит, мы видим те же признаки, как ныне гворят, «узкого» и «культурного национализма».

И все‑таки, в общем и целом, об этом знаменитом и славном историке Рима времен Империи мы имеем полное право сказать словами такого выдающегося немецкого филолога и педагога как Фридрих Любкер, создателя самого известного в Европе и России первой половины XIX – половины XX вв. словаря имен, терминов и понятий античности – «Реального словаря классической древности». Немецкий автор дает Тациту весьма точную характеристику: «Тацит так же ясен, как и Цезарь, хотя и цветистее его, так же благороден, как Ливий, хотя и проще его; поэтому он и для юношества может служить чтением занимательным и полезным».

Тацит. Золотая монета. 275–276 гг.

В дальнейшем Тацит будет рассматриваться в большинстве стран Европы как наставник государей. Хотя когда республика сменилась империей, против него выступал Наполеон… Его неприятие императором французов понятно, ведь тот не желал восхвалять императоров. В России Тацита глубоко почитали все мыслящие люди. Пушкин, прежде чем приступить к написанию «Бориса Годунова», изучал его «Анналы». Им восхищались декабристы А. Бестужев, Н. Муравьев, Н. Тургенев, М. Лунин. Иные учились у Тацита и искусству свободно мыслить (А. Бригген). Ф. Глинка называл его «великим Тацитом», а А. Корнилович величал «красноречивейшим историком своего и едва ли не всех последующих веков», глубокомысленным философом, политиком. Герцен во время владимирской ссылки искал его книги для чтения и утешения. «Мне попалась наконец такая, которая поглотила меня до глубокой ночи, – то был Тацит. Задыхаясь, с холодным потом на челе, читал я страшную повесть». Уже позже, в более зрелые годы А. И. Герцен вспоминал о «мрачной горести Тацита», о «мужественной, укоряющей тацитовской» печали.

Энгельс же скажет: «Всеобщему бесправию и утрате надежды на возможность лучших порядков соответствовала всеобщая апатия и деморализация. Немногие оставшиеся еще в живых староримляне патрицианского склада и образа мыслей были устранены или вымирали; последним из них является Тацит. Остальные были рады, если могли держаться совершенно в стороне от общественной жизни. Их существование заполнялось стяжательством и наслаждением богатством, обывательскими сплетнями и интригами. Неимущие свободные, бывшие в Риме пенсионерами государства, в провинциях, наоборот, находились в тяжелом положении… Мы увидим, что этому соответствовал и характер идеологов того времени. Философы были или просто зарабатывающими на жизнь школьными учителями, или же шутами на жалованье у богатых кутил. Многие были даже рабами». Не кажется ли вам, что Время ходит по кругу так же, как и Земля, вращающаяся вокруг Солнца в хладной пустоте космоса?!

Скажите нам, кто управляет государством, кто составляет ее элиту, и я скажу, почти не боясь ошибиться, каково будущее этой страны и народа… Поэтому и история Рима – это прежде всего история его вождей. По сей причине сегодня и зачитываемся биографиями цезарей, книгами о великих политиках, философах, ораторах и героях, их письмами. Видимо, наиболее известная книга о римских императорах принадлежит Светонию Транквиллу (род. в 69 г. н. э.). Говорят, его как историка заслонял Тацит, как биографа – Плутарх. Возможно. Не вызывает сомнений лишь то, что в его лице мы видим прекрасного ученого и честного человека. В оценках власти точен и объективен. Возможно, беспристрастность труда Светония составляет его главное достоинство. Сравните оценки, которые дает римским императорам Плиний Младший. В отношении Траяна он скажет: «Наилучший из государей при усыновлении дал тебе свое имя, сенат наградил титулом «наилучшего». Это имя так же подходит к тебе, как и отцовское. Если кто называет тебя Траяном, то этим обозначает тебя нисколько не более ясно и определенно, называя тебя «наилучшим». Ведь точно так же когда‑то Пизоны обозначались прозвищем «честный», Леллии – прозвищем «мудрый», Металлы – прозвищем «благочестивый». Все эти качества объединяются в одном твоем имени». Оценки далеки от искренности. Светоний же описывает куда более достоверно нравы императорского Рима. Если о государственных делах Рима и о его вождях вы больше вычитаете у Тацита, Плутарха, Диона Кассия или Моммзена, то бытовую, интимную сторону жизни лучше всего дает Светоний.

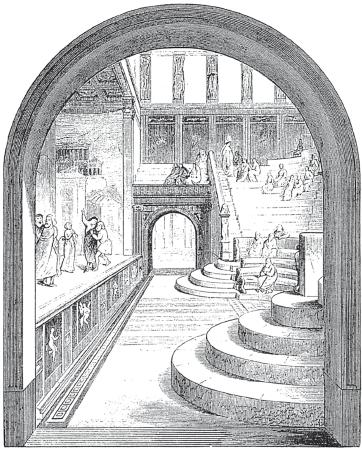

План римского Форума

Выдающимся историком является и Полибий, автор уникальной «Всеобщей истории» (сорок книг). Полибий был сыном стратега Ахейского союза Ликонта. Дата рождения его неизвестна. Он занимал важные посты в Ахейском союзе, но после Третьей Македонской войны оказался в качестве заложника в Риме (с 167 г. до н. э.). Рим тогда находился на пути к высшему могуществу и триумфу.

Там он сдружился с будущим великим полководцем Сципионом, победителем Карфагена. Он и сам будет принимать участие в битве за Карфаген. Как историк он развивал идею «прагматической истории», то есть истории, основывающейся на объективном и точном изображении реальных событий. Полибий полагал, что историку желательно самому находиться на месте событий, что делает его работу действительно ценной, точной и убедительной. Правы те, кто отмечают, что Полибий превосходит всех известных нам античных историков своим глубоко продуманным подходом к решению задач, основательным знанием источников, вообще осмыслением философии истории. Одной из главных задач своего труда («Всеобщей истории») он считал показ причин того, как и почему римское государство выдвинулось в мировые лидеры. Он был в курсе не только боевых действий обеих сторон (Рима и Карфагена), но и владел материалами по истории создания флота. Подробную картину его жизни и деятельности можно получить по прочтении труда Г. С. Самохиной «Полибий. Эпоха, судьба, труд».

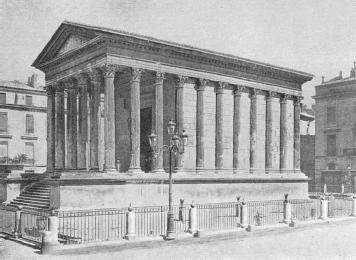

Квадратный дом в Ниме

Стоит упомянуть и о вкладе Полибия в географическую науку. Сопровождая известного римского полководца Сципиона Эмилиана в походах, он собирал различного рода данные об Испании и Италии. Он описал Италию от Альп до крайнего юга как единое целое и изложил наблюдения во «Всеобщей истории». Ни один автор того времени не дал детального описания Апеннин, но сведения Полибия опираются на работы римских земледельцев, чьи записи представляют ценный исторический и географический материал. Кстати, Полибий в работе первым использовал дорожные столбы, которыми римляне обрамляли по всей Европе свои дороги, довольно точно определив протяженность полосы Италии.

Особое место в ряду историков занимает Тит Ливий (59 г. до н. э. – 17 г. н. э.). Он был младшим современником Цицерона, Саллюстия и Вергилия, старшим – поэтов Овидия и Проперция, почти ровесником Горация и Тибулла. О нем я мог бы сказать словами Пушкина: «А ты, любимец первый мой…» (из Горация). О биографии его мало что известно. Возможно, он был близок к правительству и знаком с императорами Августом и Клавдием. Как скажет о нем И. Тэн, этот историк Рима «не имел истории». Ливий сочинял также диалоги общественно‑философского содержания и трактаты по риторике, но все они, к сожалению, пропали. До нас дошло (да и то не полностью) только одно его сочинение – «История Рима от основания Города». Из 142 книг, составлявших грандиозную эпопею (куда более внушительную, чем гомеровские труды), нам известно 35 книг, которые освещают события до 293 г. до н. э. и с 219 по 167 г. до н. э. Современники, как правило, оценивали его книги в высшей степени восторженно. Большинство фактов, им сообщаемых, находят прямое или косвенное подтверждение в иных источниках. Ни один человек – будь то профессиональный историк или просто любитель, – желающий ясно представить себе историю Рима эпохи царей, или Ранней и Средней Республик, не может обойтись без обращения к анализу его сочинений. Ливий – мастер исторического повествования, в котором ощущается художник. В античную эпоху его ценят за совершенство стиля и повествования в первую очередь. Мы обращались к его помощи – при описании черт характера Брута, Ганнибала, Катона, Сципиона, Фабия Максима. Республиканский Рим в его освещении предстает как цитадель законности и права, пример гражданских и воинских добродетелей, как воплощение совершенного общественного строя. И хотя даже в эпоху Республики Рим далек от того идеального портрета, каким он предстает в описании Тита Ливия, предлагаемый образ запоминаем и близок к реалиям. Грань между реальностью и римским мифом читатель проведет сам.

Частное жилье. Роспись стен

Видимо, сочетание таланта большого историка и яркого художника и сделало труды Ливия притягательными для всего человечества – от Данте и Макиавелли до Пушкина и декабристов. Грант в «Цивилизации Древнего Рима» справедливо замечает: «Действительно, истории, как отрасли науки, хороший слог нужен не меньше, чем абсолютная достоверность. В своей великолепной романтической работе, прославляющей историю Рима (которая походила на эпическую поэму Вергилия, но была написана в прозе), историк Ливий, живший во время правления Августа, добился даже большей достоверности, чем Саллюстий. Его превосходная латынь отличалась ласкающей слух притягательностью. Основной вклад Ливия в осознание человечеством своих потенциальных возможностей состоит в том, что он проявлял огромный интерес к великим людям. Эти люди и их поступки, совершенные в ходе великих исторических событий, служили примерами добродетели, которая была идеалом педагогов эпохи Возрождения. Этот идеал был унаследован впоследствии многими школами и высшими учебными заведениями». Правда, некоторые современные историки советуют подходить критически ко всему, что написано Ливием. Так, английский историк П. Коннолли, признавая, что Ливий является главным источником для ранней эпохи Рима, тем не менее заявляет: «Нашим главным источником сведений по этому периоду является римский автор Тит Ливий, который был замечательным писателем, но весьма посредственным историком. Будучи консерватором и патриотом, он возлагает вину за многие ошибки Рима на низшие слои общества, которые боролись тогда за признание своих прав. Тит Ливий постоянно затушевывает факты, которые говорят не в пользу Рима, он уделяет мало внимания топографии и военной тактике, свободно заменяет древние термины на современные ему, без малейшего почтения в точности. Хуже всего то, что он постоянно использует источники, о которых должен был точно знать, что они недостоверны». Хотя историк и отличается лица необщим выраженьем, но и он находится в плену мифов и ошибок эпох, в которые живет. И редкие из них обладают той глубиной видения и прозрения (наряду с долгом и чувством истины), которая позволяет им подняться над страстями, ошибками, интересами классов и кланов, стран и народов. Такой историк, явись он нам, стал бы живым богом.

Тит Ливий, римский историк. Гравюра XVI в.

Тит Ливий не принимал участия в политической жизни и не имел военного опыта, но это вовсе не означает, что он не знал того и другого. Будучи уроженцем Патавии, что расположена в Предальпийской Галлии, он по духу своему был республиканцем и бойцом за идеалы республиканского Рима. В нем более чем в ком‑либо из других историков жил философ. Его диалоги историко‑философского характера и книги сугубо философского содержания пользовались немалой известностью в древности. К сожалению, сочинения эти были утрачены, как и его «Послание к сыну». Среди римских историков той поры не было, пожалуй, другой личности такого уровня, что столь умело сочетала бы качества и таланты историка, писателя и воспитателя. Это было идеальное сочетание гармонических начал науки и поэтики. Внешне его метод можно назвать анналистическим, ибо события в его трудах излагаются в хронологической последовательности год за годом. «Но именно потому, что Ливий хотел быть национальным историком, он вышел из жестких рамок древней анналистики, под новым углом зрения пересмотрев все значительные события римской истории. Впервые в римской историографии историк, свободный от необходимости оправдывать свой интеллектуальный досуг, как это совсем недавно делал Саллюстий, получает возможность целиком отдаться литературной деятельности и взглянуть на историю Рима как на замкнутый цикл, завершившийся при Августе», – отмечает В.С. Дуров в «Истории римской литературы» особенность творчества Ливия. Ливий понимал и другое: назначение любой хорошей книги – пробудить сознание, взволновать ум и чувства читателя. И в этом плане он преуспел, преуспел прежде всего как художник, донесший до нас образы людей той далекой эпохи. Брут, старший Катон, Фабий Максим, Сципион, Ганнибал – личности яркие и незабываемые. Историк ставит своей задачей побудить читателя задуматься над прошлой жизнью, нравами и поведением граждан его страны, чтобы они поняли кому «обязана держава своим зарожденьем и ростом». Однако времена подъема и славы – это еще не всё… Часто бывает так, что во имя здоровья державы нужно еще испить и горькую микстуру исторического прошлого. Нужно понять, «как в нравах появился сперва разлад, как потом они зашатались и, наконец, стали падать неудержимо, пока не дошло до нынешних времен, когда мы ни пороков наших, ни лекарства от них переносить не в силах». Именно нравственная составляющая труда великого историка, как нам представляется, и является наиболее важной и ценной для современного русского читателя. В его книгах мы найдем поучительные примеры «в обрамленье величественного целого», чему подражать, чего избегать – то есть «бесславные начала, бесславные концы». В некоторых случаях он, правда, отступает от исторической правды… Такова история о галльском нашествии в Италию в 390 г. до н. э. Галлы тогда преспокойно ушли, получив выкуп. Они не стали устраивать позорного недостойного торга. Видимо, не было и сцены с вождем галлов Бренном, когда тот бросил свой меч на весы, сказав знаменитое «Vae victis» («Горе побежденным!»). Однако из патриотических побуждений Тит Ливий ввел в текст сцену финала с победоносным Камиллом. В главных страницах повествования все авторитетнейшие писатели древности считают Тита Ливия честным и выдающимся историком (Сенека Старший, Квинтилиан, Тацит), за исключением императора Калигулы (но он не историк, а лишь император).

Для нас Ливий особенно значим, современен и злободневен, ибо мы, граждане XXI в., очутились в схожей ситуации – при конце великой Республики… Жил он в эпоху Августа. Республика ушла в прошлое. На его глазах (впрочем, как и на наших) появляется строй весьма и весьма сомнительный с точки зрения как духовных и нравственных, так и материальных человеческих ориентиров. Тем не менее историку удалось принять участие в том, что можно было бы назвать исправлением исторической несправедливости. Он своей великой книгой если и не восстановил старую Республику, то по крайней мере сохранил в жизни Рима все то ценное, что нес в себе былой строй. Это стало возможным прежде всего потому, что Август был достаточно умен и образован, чтобы понимать значение истории (и роль в ней великого историка, при котором ему приходится жить). Появление в Риме таких авторов как Тацит, Светоний, Ливий свидетельствуют о глубокой заинтересованности императоров в исторической науке (Августа и Клавдия). Время, когда императоры включают в свой ближний круг таких лиц как Вергилий, Гораций, Меценат, Ливий, может быть названо действительно замечательным и феноменальным. Когда‑нибудь наша власть, поумнев, поймет, что ей историки, как и вообще наука, гораздо нужнее, чем они – ей, любезной…

Когда великий Макиавелли задумался над устройством прочного и мудрого государства, над причинами процветания одних стран и упадка других, он не только детально изучил разные формы социально‑политической организации в различных странах, но и обратился к труду Тита Ливия. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Его в 1512 г. лишают поста и права занимать какую‑либо государственную должность и высылают на год в отдаленные земли и владения Флоренции. В 1513 г. он начинает трудиться над наиболее фундаментальной своей работой – «Рассуждениями о первой декаде Тита Ливия» (посвященной в основном эпохе Республики). Причину обращения к Ливию он объяснил просто: книги римского историка «избегнули разрушительного действия времени». Свой труд он в основном заканчивает в 1519 г. В своем вступлении к книге Макиавелли формулирует мысль, которую считаю нужным повторить сегодня.

Он с удивлением видит, что в гражданских несогласиях, возникающих между гражданами, в постигающих людей болезнях все обычно прибегают к решениям и лекарствам, постановленным или предписанным древними. Ведь даже и наши гражданские законы зиждятся на решениях древних юристов, приведенных в порядок и служащих прямым руководством для решений современных юристов. Также ведь и медицина обязательно наследует опыт древних врачей. Но вот как только дело касается устройства республик, сохранения государств, управления царствами, учреждения войск, следования канонам правосудия, выяснения причин могущества или слабости стран и вождей, к прискорбию, не оказывается ни государей, ни республик, ни полководцев, ни граждан, которые обращались бы за примерами к древним. Макиавелли убежден: происходит это не столько от бессилия, до которого довело мир современное воспитание и образование, не столько от зла, причиненного ленью или тунеядством (видимо, в данном случае правильнее говорить об «интеллектуальной лени» правящих элит), сколько «от недостатка истинного познания истории». Отсутствие глубоких исторических познаний не позволяет власти, даже если та и снизойдет до умных книг, постичь истинный смысл великих творений, поскольку, увы, омертвели их умы и души.

Удивительно то, что даже те, кто читает исторические и философские книги, с удовольствием знакомясь с занимательными и нравоучительными примерами, не считают своим долгом следовать им. Как будто небо, солнце, стихия и люди изменили движение, порядок, характеры и стали иными, чем были в древности. Желая исправить такое положение, Монтескье и решил взять книги Тита Ливия в качестве наиболее подходящего материала для сравнения со своим временем, дабы читатели его книги смогли увидеть, какую пользу дает познание истории.

К числу видных историков можно отнести и Гая Саллюстия Криспа (86–35 гг. до н. э.). Саллюстий был противником власти нобилей и сторонником народной партии. Он был квестором и на политической арене поддержал Цезаря, надеясь, что тот укрепит демократическо‑республиканскую основу Рима. Участвовал в политической борьбе (52 г. до н. э.), активно выступал против Цицерона. Это и послужило причиной того, что по настоянию нобилей его вычеркнули из списка сенаторов (вменим ему в вину якобы аморальное поведение). Как всегда, за гонениями стояли чьи‑то интересы. Цезарь не только восстановил его в сенате, но и направил в качестве наместника в только что образованную римскую провинцию – «Новая Африка». Саллюстий должен был наблюдать за тем, как города Тапс и Уттика выплатят Риму по 50 миллионов денариев контрибуций за три года (46 г. до н. э.). Саллюстий при этом сумел изрядно обогатиться и, вернувшись в Рим, создал так называемые Сады Саллюстия (роскошный парк).

Вилла Саллюстия в Помпеях

После убийства Цезаря он отошел от политики и занялся историей. Глядя на иных российских историков, политологов и литераторов, понимаешь: лучше бы им быть продавцами в лавке или ростовщиками. Перу Саллюстия принадлежат так называемые малые сочинения (Sallustiana minora), подлинность которых историками долгое время оспаривалась. К числу работ бесспорных относятся «Заговор Катилины» (63 г. до н. э.), «Югуртинская война» (111–106 гг. до н. э.), а также «История», из которой до нас дошли отдельные фрагменты, речи и письма. Интересен его взгляд на историю развития Рима. Он считал, что Рим вступил в полосу внутреннего распада в 146 г. до н. э., после гибели Карфагена. Тогда‑то и начался моральный кризис нобилитета, обострилась схватка за власть внутри различных общественных групп, усилилась дифференциация в римском обществе. Специалисты так оценивают его острый, яркий, вдохновенный стиль: «Свой взгляд на историю Саллюстий излагает во введениях и экскурсах, которые наряду с характеристиками и прямой речью основных персонажей являются излюбленными средствами художественного метода, позволяющими увлекательно подать материал. В стилистическом отношении Саллюстий является своего рода антиподом Цицерона. Опираясь на Фукидида и Катона Старшего, он стремится к чеканной, исполненной мысли краткости, сознательно добивается неравномерности параллельных синтаксических фигур, …язык богат и необычен благодаря обилию архаичных поэтических слов и выражений».

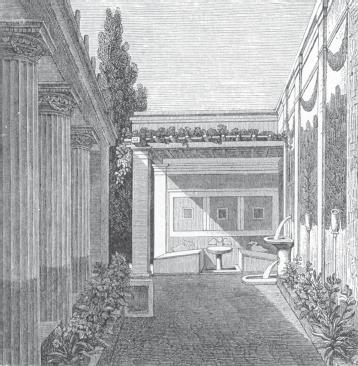

Внутренний дворик виллы Саллюстия в Помпеях

Его перу приписывают и «Письма к Цезарю об организации государства». Это своего рода социально‑политическая утопия, которая сегодня звучит акутально. Дело в том, что время Цезаря и Саллюстия, как и наше время, является эпохой переходной. Ведь Рим тогда распростился с демократическо‑аристократической республикой, мы же распростились с республикой народно‑демократической. Автор писем (кто бы он ни был) считает нарождавшийся строй ненормальным, гибельным и несправедливым. Сам Саллюстий (если он был автором «Писем») выступает сторонником республики старого стиля с ее простыми нравами и обычаями. Главной мыслью его произведения является идея, согласно которой всё зло заключается в деньгах и богатстве. Обладание ими толкает людей к неумеренной роскоши, к постройке дворцов и вилл, приобретению безумно дорогих вещей и драгоценностей, предметов скульптуры и живописи. Всё это делает людей не лучше, а хуже – алчными, подлыми, слабыми, развратными и т. д. «Корыстолюбие – страсть пагубная и гибельная – не щадит ни городов, ни полей, ни храмов, ни домов, не останавливается ни перед чем божественным. Никакие войска, никакие стены не помешают ей вкрасться; она отнимает у людей самые заветные чувства – любовь к отечеству, любовь семейную, любовь к добродетели и чистоте». Что же предлагает Риму Саллюстий? В духе будущих прудоновских теорий он предлагает Цезарю – искоренить деньги. «Величайшее благодеяние сделал бы ты для отечества, для сограждан, для себя и своего семейства, наконец, для всего рода человеческого, если бы искоренил вовсе, или, если это невозможно, то по крайней мере уменьшил бы любовь к деньгам. Когда она господствует, невозможно быть порядку ни в частной жизни, ни в общественной, ни на войне, ни в мире». Интересная мысль, несмотря на общий идеалистический тон писем, заключается в идее дать дорогу, как мы бы сказали, малому бизнесу. Товарно‑денежные отношения должны в обществе быть более здоровыми и нравственными: «Тогда исчезнут с лица земли все посредники, и каждый станет довольствоваться своими средствами. Это верное средство, ведущее к тому, чтобы должностные лица служили не кредитору, а народу».

Изображения женских фигур из Геркуланума

В целом же история Древнего мира, оказывается, освещена далеко не полным образом. При строго научном подходе многое в истории знаний и наук, идей и теорий древнего мира оказывается ненадежным или слабо документированным. У греков и римлян мифотворчество все еще царит над знанием. Кстати, и иные упреки Шпенглера, которые он бросает античности, не лишены справедливости. Так, он полагает, что вся история спартанского государства является выдумкой эллинистического времени, а подробности, приводимые Фукидидом, более напоминают мифотворчество, римская история до Ганнибала содержит немало надуманных моментов, что у Платона и Аристотеля вовсе не было никакой обсерватории, а науку древние сдерживали и преследовали (в последние годы правления Перикла в Афинах народным собранием принят закон, направленный против астрономических теорий). Фукидид же, по мнению Шпенглера (весьма, кстати говоря, легковесному), «провалился бы уже на теме персидских войн, не говоря уже об общегрече‑ской или даже египетской истории». Можно было бы дополнить список приводимых им примеров «антинаучного подхода древних». Каждый из нынешних узких специалистов, конечно, мог бы предъявить свой счет к древним. Историк скажет вместе с Моммзеном, что коллеги говорили о том, о чем следовало умолчать, писали о вещах ныне неинтересных (походы да войны). Географ останется недоволен скупостью их географических сведений. Этнолог не узнает почти ничего о быте побежденных народов и т. д. и т. п. Но подобно тому как многочисленные ручьи, родники и реки служат для создания морей и океанов, так и различные источники наполняют исторический океан.

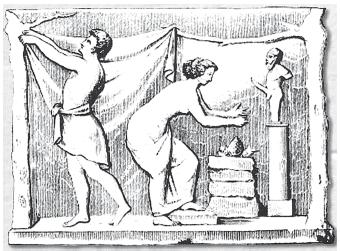

Подношение Приапу. I в. н.э.

Есть даже такие, кто недоволен Тацитом. Скажем, Виппер упрекал его в том, что историк увидел в значительной части римского народа лишь грязную чернь (plebs sordida), избалованную цирком, театрами или иными зрелищами. Автор пишет: «Для Тацита нет более «народа» в смысле совокупности полноправных и гордых своей самостоятельностью граждан; масса столичных жителей разбита на две группы – «чистую» и «грязную», старинное слово «плебс» стало бранным в устах людей, вращающихся в правительственных кругах; но и комплимент «неиспорченности» присуждается только тем жителям Рима, которые примыкают к знатным аристократическим домам, служат магнатам и находятся в зависимости от них. Посмел бы какой‑нибудь писатель или оратор так говорить о римском народе во времена Гракхов или Мария! Но тогда в Риме были большие народные собрания, комиции и конции, была хотя бы видимость политической свободы, а теперь утвердилась неограниченная монархия, «народ безмолвствовал». У Тацита нет ни уважения, ни сочувствия к плебейству. В его глазах «чернь» как будто бы всегда виновата, а в данный момент ей ставится в укор развращенность зрелищами, которыми ее избаловал тиран и злодей Нерон, причем просвещенный и добродетельный автор забывает, что теми же подачками и зрелищами кормит толпу и боготворимый им властитель Траян». Упрекать Тацита в том, что он рисует народ таковым, каков тот есть, – занятие не только неблагодарное, но, прямо скажу, абсолютно неконструктивное. Ведь это равносильно тому, как если бы мы стали упрекать наших сограждан в том, что они доверились негодяям, которые фактически забрали у них всё, не дав ничего. Разумеется, наивность и глупость плебса может кого хочешь вывести из себя. Но мудрым в отношении этих алчных и подлых господ лучше бы последовать совету, звучащему в духе Ювенала: «Лицам доверия нет» (Fronti nulla fides).

Собака на полу дома Трагического поэта

Среди историков Рима нам надо было бы упомянуть и имена двух Плиниев – Старшего и Младшего. О них известно крайне мало. Плиний Старший (23–79 гг. н. э.) родился в Новом Коме в Северной Италии. Он погиб, активно участвуя в спасательных работах во время извержения Везувия. Плиний Старший был не только историком, но и государственным деятелем, командующим флотом в Мизене. Перед тем, как полагалось, отслужил всадническую службу в Нижней и Верхней Германии, в римских провинциях по левому берегу Рейна. Вероятно, военную службу он нес совместно с будущим принцепсом Титом, когда тот еще был военным трибуном, ибо он упоминает об их «сопалатничестве» (жизни в одной военной палатке). Это характерно почти для всех пишущих римлян. Все обязаны были служить в армии, мимо чего не мог пройти никто. Тогда же он приступил к написанию своих первых трудов, из которых сохранилась лишь «Естественная история» («Естествознание»). Плиний Младший, бывший ему племянником, донес до нас то, как работал этот выдающийся римлянин. В его письме к Бебию Макру он говорит: «Мне очень приятно, что ты так усердно читаешь и перечитываешь сочинения моего дяди, хочешь иметь их полностью и просишь их перечислить… Ты удивляешься, что столько томов, при этом часто посвященных вопросам трудным и запутанным, мог закончить человек занятый. Ты удивишься еще больше, узнав, что он некоторое время занимался судебной практикой, умер на пятьдесят шестом году, а в этот промежуток помехой ему были и крупные должности, и дружба принцепсов. Но был он человеком острого ума, невероятного прилежания и способности бодрствовать. Он начинал работать при свете сразу же с Волканалий – не в силу приметы, а ради самих занятий, задолго до рассвета: зимой с семи, самое позднее с восьми часов, часто с шести. Он мог заснуть в любую минуту; иногда сон и одолевал его и покидал среди занятий». Затемно он отправлялся к императору Веспасиану, а затем, вернувшись домой, оставшееся время отдавал занятиям. После дневной трапезы (легкой и простой пищи) летом, если было время, он лежал на солнце».

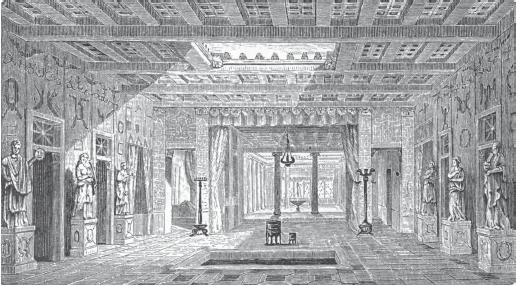

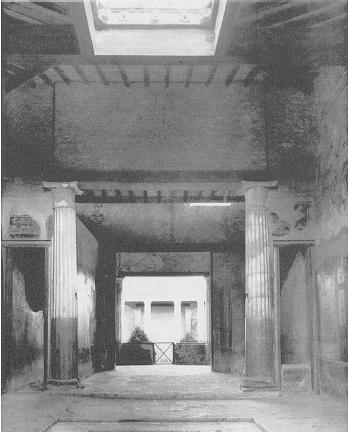

Атриум богатого дома. Помпеи

Плиния читали, а он в это время делал заметки и выписки. Без выписок он ничего не читал и любил говорить, что нет такой плохой книги, в которой не найдется ничего полезного. Полежав на солнце, он обычно обливался холодной водой, закусывал и чуточку спал. Затем, словно начиная новый день, занимался до обеда. За обедом читал и делал беглые заметки. Временем своим, а также временем чтецов он дорожил и очень не любил, когда их прерывают. Летом он поднимался из‑за обеда еще засветло, зимой с наступлением сумерек – словно бы подчиняясь некоему нерушимому закону. Таков был его распорядок дня во время городских трудов, среди городских хлопот. В деревне он позволял себе отнимать время от занятий обычно только для посещения любимой им бани.

После принятия самой процедуры, когда его обчищали и обтирали, он уже что‑либо слушал или диктовал. В дороге он полностью отдавался книгам или письму: рядом с ним всегда сидел скорописец с книгой и записной книжкой. Зимой, чтобы иметь возможность постоянно работать, он носил одежду с длинными рукавами, защищавшими его руки от холода. Это позволяло даже в суровую погоду не терять ни минуты и заниматься. Вероятно, по этой причине он и в Риме предпочитал при передвижении пользоваться носилками. Как‑то он даже упрекнул племянника, Плиния Младшего, за то, что тот позволяет себе тратить время на прогулки («ты мог бы не терять даром этих часов»). Потерянным он считал все время, отданное не каким‑либо полезным занятиям, а пустому досугу. Благодаря такой напряженной работе он и закончил столько книг, оставив племяннику 160 записных книжек, исписанных мельчайшим почерком с обеих сторон. Плиний Младший восхищается его трудолюбием и настойчивостью и говорит, что он по сравнению с дядей – «лентяй из лентяев». И добавляет: пусть те, кто «всю свою жизнь только и сидят за книгами», сравнят себя с ним, тогда они, возможно, зальются краской стыда, ибо им покажется, что они только и делали, что спали и бездельничали. Единственный дошедший до нас его труд обычно называют энциклопедией. Он и в самом деле является таковым, если к нему применить понятие нынешнего времени, хотя энциклопедий как таковых в эпоху античности еще не было (термин появляется в культурном обиходе только в XVI веке). Видимо, следует признать за ним право и титул «собирателя» исторических и научных данных и фактов. Плиний Старший собрал огромнейший материал, рассеянный как в специальной, так и в неспециальной литературе. Словно историческая наседка, клюя зернышко за зернышком, он откладывал все это в утробу научного познания… И даже в отношении описания им античного искусства, пожалуй, скажем, что его труд – «единственная сохранившаяся античная история искусства, и большинство искусствоведов и исследователей пользуется ею как важнейшим источником».

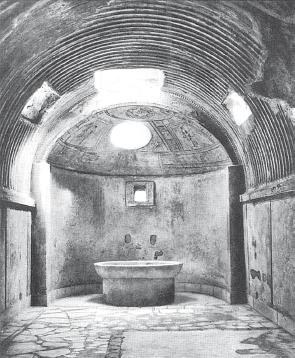

Малые бани. Кальдарий. Помпеи

Возможно, его творение и не было вполне законченной картиной, картиной тщательно выписанной, словно это полотно высочайшего художника, но все же, если использовать его же собственное определение (когда он говорит о щитах с изображением предков), мы можем твердо заявить: Плиний Старший вполне достоин быть причисленным к античному гнезду, откуда в дальнейшем вылетят многие прекрасные мастера и самые замечательнейшие произведения искусства возрожденческой Италии и средневековой Европы. Это так же верно, как и то, что будущие ораторы будут черпать образцы красноречия в трудах Цицерона, Исократа, Варрона, Квинтилиана, как черпали мудрость в Египте и у халдеев.

Конец Плиния Старшего был трагичен и в то же время по‑античному красив. Как известно, Везувий был действующим вулканом, что просыпался время от времени. Первый сигнал пробуждения Везувий подал 5 февраля 62 года н. э., в восьмой год правления Нерона. Возможно, поэтому многие стали рассматривать его правление как некий рубикон римской истории. Тацит в «Истории» писал об извержении Везувия так: «На Италию обрушиваются беды, каких она не знала никогда и не видела уже с незапамятных времен: цветущие побережья Кампании где затоплены морем, где погребены под лавой и пеплом…» После страшных подземных толчков в иных местах образовались глубокие пропасти. В одну из них провалилось даже целое овечье стадо в 600 голов. Пострадали в большей или меньшей степени города Кампании, богатые виллы у подножия Везувия обратились в груды развалин. Это потрясло Италию. Та воспринимала землю Кампании как рай и называла те места «счастливыми». Сюда прилетал с Крита Дедал, тут сирены прельщали пением Одиссея, тут закончил странствия Эней, сюда и потом будут стремиться многие, напевая «Вернись в Сорренто» (в Неаполь и Сорренто). Разрушению подверглись города Геркуланум и Помпеи.

Малый театр. Помпеи

Жители просили императора после катастрофы помочь восстановить места их обитания, но землетрясение 79 г. окончательно их похоронило. Везувий словно раскололся на две части. Поднялся огненный столб, и хлынули потоки лавы. Каменный дождь из пемзы, шлака, кусков земли сокрыл солнце. Поток высотой до 15 метров полностью поглотил Помпеи и Геркуланум, наполнил дома и театр раскаленной грязью, снес статуи, разрушил термы, храмы, здания. Помпеи были разрушены каменными глыбами, их залил горячий дождь и засыпало пеплом. Перед путешественниками, прибывшими к берегам вчера цветущей Кампании, открылся безжизненный мертвый пейзаж… Плиний Младший так описывал это событие: «Уже много дней ощущалось землетрясение, не очень страшное и для Кампании привычное, но в эту ночь (26 августа) оно настолько усилилось, что все, казалось, не только движется, но становится вверх дном… Уже первый час дня, а свет неверный, словно больной. Дома вокруг трясет; на открытой узкой площадке очень страшно; вот‑вот они рухнут. Решено, наконец, уходить из города; за нами идет толпа людей, потерявших голову и предпочитающих чужое решение своему; с перепугу это кажется разумным; нас давят и толкают в этом скопище уходящих. Выйдя из города, мы останавливаемся. Сколько удивительного и сколько страшного мы пережили!.. Мы видели, как море отходит назад; земля, сотрясаясь, как бы отталкивала его. Берег явно продвигался вперед; много морских животных застряло в сухом песке. С другой стороны черная страшная туча, которую прорывали в разных местах перебегающие огненные зигзаги; она разверзалась широкими полыхающими полосами, похожими на молнии, но большими… Вскоре эта туча опускается к земле и накрывает море. Она опоясала и скрыла Капри, унесла из виду Мизенский мыс. Тогда мать просит, уговаривает, приказывает, чтобы я убежал: для юноши это возможно; она, отягощенная годами и болезнями, спокойно умрет, зная, что не была причиной моей смерти. Я ответил, что спасусь только вместе с ней; беру ее под руку и заставляю прибавить шагу. Она повинуется неохотно, упрекая себя за то, что задерживает меня. Падает пепел, еще редкий».

К. Брюллов. Гибель Помпеи. Фрагменты

«Я оглядываюсь назад: густой черный туман, потоком расстилающийся по земле, настигал нас… Мы не успели оглянуться – вокруг наступила ночь, не похожая на безлунную или облачную: так темно бывает только в запертом помещении при потушенных огнях. Слышны были женские вопли, детский писк и крик мужчин; одни окликали родителей, другие детей или жен и старались узнать их по голосам. Одни оплакивали свою гибель, другие гибель близких; некоторые в страхе перед смертью молили о смерти; многие воздевали руки к богам; большинство объясняло, что нигде и никаких богов нет, и для мира это последняя вечная ночь… Немного посветлело, но это был не рассвет, а отблеск приближавшегося огня. Огонь остановился вдали; опять темнота, опять пепел, густой и тяжелый. Мы все время вставали и стряхивали его; иначе бы нас засыпало и раздавило под его тяжестью. Могу похвалиться: среди такой опасности у меня не вырвалось ни одного стона, ни одного жалкого слова; я только думал, что я гибну вместе со всеми и всё со мной, бедным, гибнет: великое утешение в смертной участи. Туман стал рассеиваться, расходясь как бы дымным облаком. Наступил настоящий день и даже блеснуло солнце, но такое бледное, какое бывает при затмении. Глазам все еще дрожавших людей все предстало в измененном виде; все, словно снегом, было засыпано толстым слоем пепла. Вернувшись в Мизен и кое‑как приведя себя в порядок, мы провели тревожную ночь, колеблясь между страхом и надеждой. Осилил страх. Землетрясение продолжалось, множество людей, обезумев от страха, изрекали страшные предсказания, забавляясь своими и чужими бедствиями. Но и тогда, после пережитых опасностей и в ожидании новых, нам и в голову не приходило уехать, пока не будет известий о дяде. Рассказ этот недостоин истории, и ты не занесешь его на ее страницы, если же он недостоин и письма, то пеняй на себя: ты его требовал. Будь здоров». Погибли те жители Помпей, кто промедлил или не смог расстаться с накопленным имуществом (2000 человек). Погиб при извержении Везувия и дядя Плиния Младшего, автор «Естественной истории» Плиний Старший. Начав «как ученый, он кончил как герой», поспешив на выручку к родным и близким. Он был на корабле, который вышел в море и по его приказу направился к Стабиям. Но историк продолжал диктовать секретарю все свои наблюдения и впечатления под тучами пепла и камней. Погиб он под вулканическим дождем, отравившись, словно при газовой атаке, ядовитыми испарениями. Жители Геркуланума заметили опасность, и все успели спастись.

Фреска из Геркуланума – «Нахождение Телефа»

Чтоб понять древность, а тем более современность, мало знакомства с трудами и произведениями историков, философов, политиков, недостаточно знать лиру поэтов, надо еще обратиться к их письмам, ибо письма – живой голос человека, который в интимных строках передает личные переживания и страсти эпохи. О том, почему не следует никогда чураться писем, историк Г. Кнабе говорил так: «Зачем нужно через две тысячи лет читать и перечитывать частные письма, иногда просто записки, которые в бесконечно далеких от нас краях один грек или римлянин писал другому? Прежде всего (это нужно) потому, …что они являются ценным историческим источником. Наше представление, например, о таком решающем событии в Европе, как крушение Римской республики, было бы несравненно более скудным, если бы мы не располагали письмами Цицерона. Далее, несомненно, (еще и) потому, что письмо в древней Греции и Риме было определенным литературным жанром, и, скажем, без писем Платона или того же Цицерона, без посланий Горация или «Писем с Понта» Овидия панорама античной литературы была бы бедней, а происхождение многих важных памятников позднейшей литературы – хотя бы переписки итальянских гуманистов или романов в письмах эпохи Просвещения – непонятным».

Право же, перечисленные нами славные имена стоят того, чтоб восславить их. Великие историки необходимы великой державе. Кто ж еще воспоет ее героев!

Победы Цезаря, походы Ганнибала,

Деянья Дария, пиры Сарданапала,

Власть Александра, золото царей,

Любовь прелестниц, что всех дев

милей,

Любые празднества, досуги богачей,

Награды, звания и тысячу чертей

Не променяю в жизни на тебя,

История – Царица бытия…

В. Б. Миронов

Если для передачи опыта, культуры, а также для хранения памяти о минувшем нужны историки и писатели, то вот для поддержания порядка, закона, крепости государства и общества необходимы правители, судьи, законники и чиновники. И хотя в действительности только они и считают себя «царями бытия», но если это даже не так, позволим им сохранить хотя бы иллюзию своей незаменимости.

Дата добавления: 2015-03-14; просмотров: 1362;