Классификация местообитаний 2 страница

Межвидовая конкуренция в агрофитоценозах возникает между высеянным культурным растением и. сорняками за свет, влагу, питательные вещества. Бодяк полевой для образования 3,6 т зеленой массы потребляет из почвы такое количество питательных веществ, которого хватило бы для получения 3,2 т зерна или около 20 т корней свеклы. При появлении 11 побегов горчака ползучего (Acropttlon repens) на 1 м2 урожай озимой пшеницы снижается на 28...30 %, при 60...70 побегах на 1 м2 - на 70...75 %.

Конкурентные способности видов изменяются в зависимости от условии произрастания. Обеспечивая оптимальные условия культурным растениям, можно повысить их конкурентоспособность. При создании современных высокоурожайных сортов зерновых шел отбор растений, у которых большая часть продуктов фотосинтеза перемещается в зерно, увеличивая урожайность. Такие растения неконкурентоспособны, приспособлены к очень узкому спектру экологических условий. Их продуктивность в гораздо большей степени, чем у прежних сортов, зависит от применения тщательно отработанных методов, обеспечивающих оптимальные условия развития. Если возделывать современные сорта по технологиям, которые использовали несколько десятилетий назад, продуктивность их растений более неустойчива, чем растений старых сортов.

При ослаблении культурных растений создаются условия для массового развития сорняков. Агротехнике принадлежит ведущая роль в регуляции взаимоотношений культурных растений и сорняков. Внесение удобрений, если оно вызывает массовое опережающее развитие сорняков, может привести к падению, а не к повышению урожая.

Один из способов взаимовлияния растений - аллелопатия. Надземные органы, главным образом листья, выделяют летучие вещества (в их составе терпены, токсичные для других видов растений), с листьев смываются частицы пыли, минеральные соли, ароматические соединения, в том числе у некоторых видов аллелопатически активные. В отличие от естественных ценозов, где опад играет значительную аллелопатическую роль, в агрофитоценозах, где основную массу травостоя удаляет человек, роль опада ничтожна.

В подземной части фитоценозов взаимовлияние растений осуществляется через корневые выделения и метаболиты ризосферных организмов. Из корней в почву выделяются разнообразные органические вещества, способствующие концентрации микроорганизмов, формированию особой для каждого вида растения ризосреды, что может влиять на конкурентные отношения в сообществе. Из корней пшеницы в почву поступает десять различных Сахаров, 19 аминокислот, десять органических кислот, три нуклеотида и три фермента. Опытным путем установлено, что ряд растений выделяют вещества, подавляющие прорастание семян и развитие проростков других видов. В агрофитоценозах аллелопатическое воздействие одних растений на другие имеет более важное значение, чем в естественных сообществах, где эволюция организмов происходила сопряженно, поэтому сохранились лишь аллелопатически устойчивые друг к другу виды. Интродуцированные или случайно занесенные человеком виды в состоянии угнетать аборигенные и наоборот.

Жизнедеятельность растений и связанных с ними организмов приводит к преобразованию среды обитания, в результате возникает свойственная каждому естественному растительному сообществу фитосреда. В то же время в агрофитоценозах жизнедеятельность растений ведет в основном к текущим, временным изменениям среды (перехват света, поглощение воды и элементов минерального питания), кумулятивные (накапливающиеся) изменения, сохраняющиеся после устранения растений, ослаблены. Вследствие хозяйственной деятельности человека происходит отчуждение надземной (сенокосы, пастбища, поля), а иногда и подземной (уборка корнеплодов свеклы, моркови и т. п.) массы, что резко снижает средообразующую способность агрофитоценозов.

Вместе с тем культурные растения - эдификаторы агроценозов существенно изменяют микроклиматические условия в посевах, преобразуя экотоп в биотоп. В зависимости от видового состава возделываемых культур динамика освещенности, температуры и влажности проходит неодинаково, с чем связаны различия в видовом составе и развитии сорных растений. Весьма важную роль в конкурентной борьбе между культурными и сорными растениями играет фактор освещенности. Под пологом хорошо развитого травостоя культурных растений создаются условия, при которых всходы сорняков, как правило, вообще не могут появиться - либо погибают, либо угнетены и их размножение подавлено.

Регулируя срок сева и норму высева, можно повысить конкурентоспособность популяции культурных растений. Правильная агротехника на растениях интенсивного сорта, т. е. быстроразвивающихся, с густым стеблестоянием, мощной, затеняющей почву листвой, в ряде случаев обеспечивает изреживание и гибель сорняков в результате затенения и высокий урожай культуры. При ослаблении конкурентоспособности культурных растений наблюдается быстрое массовое развитие сорняков. Очищение полей от сорной растительности при интенсивном земледелии представляет собой результат системы агротехники, при которой возникают оптимальные условия для развития культуры и активного подавления ею сорняков, а также устраняются причины возможного засорения полей.

Факторы, влияющие на взаимоотношения растений в фитоценозе, - это срок сева, нормы высева, способы обработки почвы, внесения удобрений и применения гербицидов. Агрофитоценологический подход позволяет разработать меры по контролю численности сорняков и поддержанию ее на уровне, не влияющем на урожай. Полное искоренение сорняков часто не только слишком дорого, но и экологически опасно.

Применение гербицидов в тех случаях, когда сорняки обладают высокой конкурентоспособностью, целесообразно лишь при достижении ими экономического порога вредоносности, когда снижение урожая под действием сорняков превышает отрицательное воздействие препарата. Однако и при указанных условиях основная задача применения гербицидов - снизить конкурентоспособность сорных растений. Например, в посевах кукурузы даже высокие дозы гербицидов не уничтожают бодяк полевой - его корневая система после обработки отмирает лишь на глубину 15...20 см, а уже через месяц появляется обильная корневая поросль. Однако в агрофитоценозе силосного сорго, где освещенность бодяка снижается во второй половине лета в 50... 100 раз, складываются неблагоприятные условия для накопления инулина в корнях сорняка. В результате корневая система истощается по всей длине, и даже при помощи небольшой дозы гербицида удается уменьшить количество почек возобновления в слое почвы толщиной 1,5 м в 3,5 раза, массу корней - в 27 раз. На участке, прошедшем описанную обработку, присутствие бодяка в агрофитоценозах других культур будет минимальным даже через несколько лет. Выявление возможностей агрофитоценоза по саморегулированию засоренности - основа экологизации сельского хозяйства, создания биохимически чистых продуктов. Задача агрофитоценологии - оптимизация и экологизация сельскохозяйственного производства, создание агрофитоценозов высокой продуктивности и стабильности, разработка такой стратегии борьбы с сорняками, где победу должны обеспечивать не гербициды, негативные последствия применения которых проявляются все чаще, а регулирование конкурентных взаимоотношений внутри агрофитоценоза.

Сравнение агрофитоценоза (искусственная экосистема) и биогеоценоза (естественная экосистема) выявляет их основные отличия по следующим параметрам:

· баланс питательных элементов - в биогеоценозе все поглощенные растениями элементы со временем возвращаются в почву, в агроценозе значительную их часть человек изымает с урожаем (зерно пшеницы, клубни картофеля, побеги клевера); чтобы возместить потери, необходимо постоянно вносить в почву удобрения;

· использование энергии - для биогеоценоза единственный источник энергии - Солнце; агроценозы помимо солнечной получают от человека дополнительную энергию, которая затрачивается при производстве удобрений, орошении или осушении и т. д.;

· направление и формы отбора - в биогеоценозе действует естественный отбор, направленный на создание взаимоприспособленных конкурентоспособных видов, устойчивых к неблагоприятным факторам среды, в агроценозе преобладает искусственный отбор, направляемый человеком на создание растений с максимальной продуктивностью.

Контрольные вопросы и задания. 1. Что такое агрофитоценоз? 2. Когда и как возникли агрофитоценозы? Какова их роль в современном растительном покрове Земли? 3. Укажите основные отличия агрофитоценоза от фитоценоза естественного. 4. Дайте сравнительную характеристику двух групп агрофитов - культурных растений и сорняков. 5. Чем отличаются антропофиты от апофитов? 6. Какова роль агротехники в динамике и продуктивности агрофитоценозов?

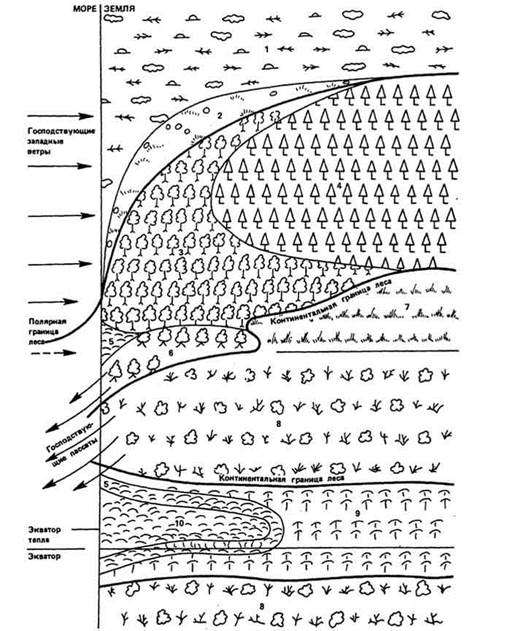

Фитогеографы давно задавались целью постичь общие закономерности распределения растительности на континентах мира. В связи с этим М. Брокман-Ерош осуществил оригинальный опыт, попытавшись представить распределение типов растительности на "идеальном континенте", который не имеет горных массивов и омывается океаном лишь с одной стороны. Таким путем автор абстрагировался от целой серии взаимодействующих и взаимоперекрывающихся факторов.

В условиях "идеального континента" учитывают лишь два основных фактора: температуру и влажность. Растительный покров на таком континенте дифференцирован на зоны, физиономически характеризующиеся преобладанием соответствующих экологических типов. Брокман-Ерош и Рюбель (1912) предложили различать следующие экологические типы растительности:

· древесный (Lignosa) - преобладают деревья, т. е. древесный, или лесной, тип растительности;

· травянистый (Herbosa) - преобладают травы - травянистый тип растительности;

· пустынный (Deserta) - пустынный тип растительности;

· блуждающий (Errantia) - своеобразный тип растительности, состоящей из организмов, не прикрепленных к дну водоема, свободно плавающих в воде или свободно передвигающихся в воздушной среде.

На схеме "идеального континента" (рис. 26) с севера на юг дислоцированы следующие пять основных растительных зон, или биомов.

Первую зону составляют огромные открытые (безлесные) пространства арктической пустыни и тундра с вечнозеленым покровом из мхов и лишайников (Sempervirenti herbosa).

Рис. 26. Схема распределения растительности на "идеальном континенте", по М. Брокман-Ерошу и Э. Рюбелю:

1 - Frigorideserta - арктические пустыни; 2 - Sempervirenti herbosa - тундры; 3 - Aestilignosa - летнезеленые лиственные леса; 4 - Aciculilignosa - вечнозеленые хвойные леса, или тайга; 5 - Laurilignosa - вечнозеленые лиственные леса лаврового типа; 6 - Durilignosa - жестколистные леса; 7, 8 - Duriherbosa и Succideserta - степи, полупустыни и пустыни; 9 - Hemilignosa - саванны; 10 - Pluvilignosa - дождевые тропические леса, или гилеи

К югу от этих вечнозеленых лугов простирается вторая зона - зона лесов. По составу лесообразующих пород зона лесов состоит из вечнозеленых хвойных лесов (Aestilignosa) в континентальном холодном климате и летнезеленых широколиственных лесов (Aestilignosa) в условиях сравнительно более мягкого океанического климата. В южных участках области распространения лиственных лесов, где климат еще более влажный и теплый, летнезеленые компоненты леса сменяются вечнозелеными - это лавровый тип (Laurilignosa).

На схеме видна чересполосица разнообразных типов леса у южной границы общего массива лесной зоны. В направлении от акватории в глубь континента наблюдаются следующие строго закономерные смены: жестколистные леса (Durilignosa - от лат. durus - жесткий, твердый), летнезеленые, затем хвойные.

Третья зона - северные степи и пустыни (Duriherbosa и Siccideserta), т. е. твердые травы - степные и сухие травы - пустынные (от лат. siccus - сухой). Это безлесные открытые пространства, дислоцированные в зоне северного тропика - тропика Рака.

Четвертую зону составляет вторая полоса лесов - тропических, или дождевых (Pluviilignosa - от лат. pluvia - дождь). Этот массив также неоднороден и в зависимости от количества выпадающих осадков дифференцируется на влажные леса (Pluviisylvae - от лат. sylva - лес) и влажные тропические кустарники (Pluviifmticeta - от лат. fruticetum - кустарник).

Пятая зона - южные степи (Duriherbosa). Южнее тропических лесов простирается второй массив (полоса) открытых безлесных пространств степного и полупустынного типа.

Как особый тип растительности выделяют саванну (Hemilignosa) - ксерофильную или мезоксерофильную мегатермную растительность с разреженным древесным и более сомкнутыми травянистым или кустарниковым ярусами.

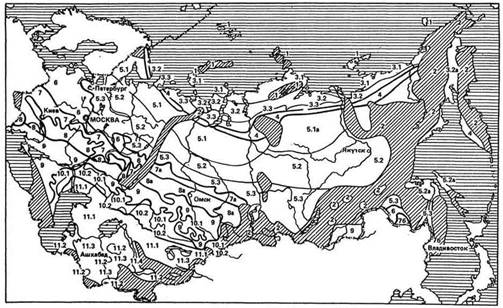

Сравнивая схему распределения растительности на "идеальном континенте" с реальной картиной растительного покрова Земли, можно видеть, что последняя, естественно, оказывается намного сложнее первой. Это связано со сложной конфигурацией материков и океанов, особенностями морских течений, направлением господствующих ветров, наличием горных массивов и рядом других причин. Тем не менее разнообразие растительного покрова (как и почв, и многих других природных явлений) подчиняется объективному закону географической зональности, в общем виде выражающемуся в смене ландшафтов от экватора к полюсам. Для территории России и соседних государств зональность растительности и почв впервые была показана В. Докучаевым (1898 - 1900). Данная им общая картина смены зон и поясов в горах актуальна и в наши дни. Изменены лишь наименования растительных зон и осуществлена их дифференциация на подзоны. Установлено также, что не все выделяемые зоны распространены трансконтинентально, например степная и пустынная зоны внутриконтинентальные. Во внетропической (и внесубтропической) части Евразийского материка выделяют следующие шесть зон растительности, связанных с почвами различного генезиса (рис. 27).

Зона тундры (развитие зонального глеевого процесса и присутствие подзолистых почв):

· подзона арктических тундр (подзона полигональных почв);

· подзона лишайниково-моховых тундр (подзона болотистых почв);

· подзона кустарников: ерников и ивняков (подзона субарктических дерновых почв с увеличением участия торфяно-болотных почв);

· подзона лесотундры (подзона подзолов и подзолисто-глеевых почв).

Лесная зона (развитие зонального подзолистого процесса и значительное присутствие болотных почв):

· подзона тайги: северная тайга (глеево-подзолистые почвы), средняя тайга (типичные подзолистые почвы) и южная тайга (дерново-подзолистые почвы); названные полосы нередко рассматривают как отдельные подзоны;

· подзона хвойно-широколиственных лесов (подзона бурых лесных и дерново-подзолистых почв);

· подзона широколиственных лесов (подзона серых лесных почв).

Зона лесостепи (зона оподзоленных, выщелоченных, типичных черноземов, серых лесных почв).

Степная зона (развитие зональных черноземных почв и темно-каштановых почв, наличие солонцов и солодей);

· подзона северной степи (подзона обыкновенных черноземов);

· подзона южной степи (подзона южных черноземов и темно-каштановых почв).

Зона полупустынь (развитие зональных светло-каштановых и бурых почв, значительное присутствие солончаков, солонцов и солодей);

· подзона северной полупустыни (подзона светло-каштановых и бурых почв);

· подзона южной полупустыни (подзона серо-бурых почв).

Зона пустынь (развитие зональных почв - серо-бурых, сероземов, значительное присутствие солончаков и песчаных массивов);

Рис. 27. Растительные зоны равнинных территорий бывшего СССР (штриховкой обозначены горы с высотной поясностью): 1 - арктические пустыни; 2 - горные тундры; 3 - тундры (3.1 - арктические; 3.2 - мохово-лишайниковые и кустарничковые; 3.2а - осоково-пушицевые кочкарные; 3.3 - тундровые кустарники, или ерники); 4 - лесотундра; 5 - тайга (5.1 - северная; 5.1.а - северная лиственничная Восточной Сибири; 5.2 - средняя; 5.2.а - средняя лиственничная Восточной Сибири; 5.3 - южная); 6 - хвойно-широколиственные леса; 7 - широколиственные леса (7а - березово-осиновые леса Западной Сибири; 7б - широколиственные леса Дальнего Востока); 8 - лесостепь (8а - березово-осиновая лесостепь Западной Сибири); 9 - степи; 10 - полупустыни (10.1 - северные; 10.2 - южные); 11 - пустыни (11.1 - полынно-солянковые; 11.2 - эфемерно-полынные; 11.3 - саксаульники; 11.4 - субтропические степи))

· подзона полынных и солянковых пустынь (подзона серо-бурых почв);

· подзона саксаульников (подзона развеваемых и полузакрепленных песков);

· подзона субтропических степей - полусаванн (подзона сероземов.

В Голарктическом флористическом царстве размещены крупные горные системы преимущественно широтного направления. В горах в зависимости от широты местности, высоты над уровнем моря (средний градиент температур 0,6 °С на 100 м), экспозиции склона, степени влажности климата и других причин хорошо выражена последовательность типов сочетания растительности - зональность, только здесь ее называют вертикальной, или высотной поясностью. Каждый пояс чаще всего представлен не одним типом растительности (например, лесом или степью), а закономерным сочетанием нескольких типов (наиболее контрастны в рамках пояса склоны северных и южных экспозиций). В границах поясов часто выделяются подпояса и высотно-климатические полосы растительности. Параллельно со сменяющими друг друга высотными подразделениями растительности осуществляется смена почв и экосистем в целом.

Несмотря на общие закономерности, конкретная картина поясности растительности той или иной горной страны неповторима, региональна. Попытки "подогнать" поясность всех горных стран под единый "альпийский трафарет" оказались несостоятельными. На Земном шаре выделяют множество типов поясности, причем наиболее ярко поясность выражена в условиях южных высокогорных массивов. Рассмотрим растительные зоны и высотные пояса растительности ряда горных территорий.

Для растительности зоны тундры характерны безлесье, развитие мохового и лишайникового покрова, многолетние травы, кустарники и кустарнички. Расположена зона в субарктическом поясе Земли, т. е. за северным пределом лесной зоны, и включает не только Крайний Север континента, но и острова полярных морей: Шпицберген, Франца-Иосифа, Новую Землю, Новосибирские, Врангеля и др. На островах растительность почти отсутствует. Это объясняется как недостатком тепла в вегетационный период, так и сильными ветрами, которые иссушают и вырывают из субстрата растения. Общая площадь тундры, включая и лесотундру, составляет более 3 млн км2. Ширина зоны составляет 6...8°, или 600...800 км.

Климат тундры суровый, с низкими температурами, как среднегодовыми, так и по сезонам. Широта, в которой располагается тундровая зона, имеет низкий годовой радиационный баланс (7...8 ккал/см2 на севере и около 12 ккал/см2 на юге). Причем за июнь - август радиационный баланс высок (17...21 ккал/см2 ), а с октября по апрель он отрицателен. Морозы достигают - 50 °С при сильных ветрах (до 40 м/с), зимой господствуют ветры южного направления, летом - северного. Среднегодовая температура ниже 0 °С. Особенно холодным бывает январь со средней температурой - 25 °С. Летние температуры не поднимаются выше 15 °С. Количество осадков, особенно на востоке, невелико, мощность снежного покрова незначительна. Отсутствие стока и малое испарение с почвы и растительного покрова создают избыточное увлажнение. Относительная влажность воздуха - около 80 %, особенно она велика летом. Так, среднесуточная влажность воздуха в июле составляет 75...90 %.

Тундра находится в области вечной мерзлоты грунтов, и только летом земля оттаивает на сравнительно небольшую глубину: песчаные почвы на 1,2... 1,6 м, глинистые грунты на 0,7...1,2, торфяные на 0,2...0,4 м. В результате вследствие перенасыщения влагой грунты часто приобретают подвижность. Это способствует своеобразной сортировке обломочного материала на поверхности и созданию так называемых полигональных тундр.

Снежный покров в тундре сохраняется 200...280 дней в году, его толщина составляет 20...50 см. Метели и ветры очень часты, поэтому снежный покров залегает неравномерно. Речной сток составляет 75...90 % количества осадков. Для тундры характерна большая облачность во все времена года (75...80 %), однако вследствие большой продолжительности дня в вегетационный период растения получают много света. Для тундровых растений данный период составляет от 100 дней у южных границ европейской части тундровой зоны до 80...90 дней у Восточной Сибири и 40...60 дней на островах. Годовое количество осадков в европейской части России около 400 мм, в Восточной Сибири 200...250 мм.

Как ни парадоксально, тундра имеет некоторые общие черты с пустыней: в обоих случаях выпадает небольшое количество осадков (200...300 мм в год), промывание и выщелачивание почв идут медленно, как и процесс почвообразования, растительный покров тундры не сомкнут.

Для почвы тундры характерно слабое развитие почвенного покрова. Общая мощность профиля почвы обычно достигает 20...30 см, однако есть участки, где он не превышает 10 см. Незначительное развитие процессов химического выветривания обусловлено малой энергией биохимических процессов вследствие низких температур и короткого вегетационного периода. В почвах тундры подвижных питательных элементов ничтожно мало. Часто эти почвы обладают высокой кислотностью, если сформировались в условиях наносов, не содержащих карбонатов. Процессы минерализации затруднены вследствие слабого развития микроорганизмов, среди которых преобладают почвенные грибы. Значительные пространства в тундре заняты сфагновыми торфяниками.

Выделяют полигональные, болотные и подзолисто-глеевые почвы. Полигональные почвы присущи арктическим областям. Характеризуются они сетью трещин или камней, образующих более или менее правильные площадки - полигончики. Растительность здесь обычно отсутствует или представлена одиночными экземплярами высших растений. Редко встречаются площадки из мхов и лишайников. Почвообразовательные процессы примитивные и подавлены вследствие морозного выветривания и перемещения материала.

Болотные почвы свойственны лишайниково-моховым и кустарниковым тундрам. Среди болотных выделяют торфянисто-глеевые, дерново-глеевые и торфяные почвы.

Флора тундры вследствие целого комплекса неблагоприятных экологических факторов очень бедна, ее составляет всего 350...400 видов. Суровые условия тундры наложили характерный отпечаток на произрастающие растения. Последние здесь обычно низкорослые, высотой не более 10... 15 см, а в большинстве случаев 4...6. Валовой запас растительной массы 1,2...3,2 т/га, годовой прирост 0,7... 1,2 т/га. В сообществах развиты кустарничко-травяные и мохово-лишаиниковые ярусы. Травянистые покрытосеменные представлены почти исключительно многолетниками, причем преобладают гемикриптофиты и хамефиты. Из однолетних (терофиты) встречается не более двух-трех видов, в частности кенигия исландская (Koenigia islandica) семейства Гречишные (Polygonaceae). Это объясняется тем, что для прохождения всех фаз развития за один вегетационный период терофитам не хватает ни времени, ни тепла.

Примечательно, что в тундре встречается много зимнезеленых видов. Их разделяют на следующие жизненные формы:

· кустарниковый приземистый тип хвойных - карликовая форма можжевельника сибирского (Juniperus sibiricd), кедровый стланик;

· кустарнички с жесткими листьями брусничного типа - брусника, клюква, подбел белолистник (Andromeda polifolia), толокнянка (Arctous alpina);

· кустарнички верескового типа - багульник болотный, касси-опея четырехгранная (Cassiope tetragona), Кассиопея моховидная (С. hypnoides), водяника черная и др.;

· кустарнички типа плотных приземистых дерновин - диапензия лапландская (Diapensia lapponica).

Значительное число видов относится к летнезеленым кустарникам и кустарничкам - это голубика (Vaccinium uliginosum), черника, береза карликовая, различные ивы, дриады, или куропаточья трава (Dryas) и др. Стланиковые и шпалерные формы у ив представлены ивой полярной (Salix polarica), ивой сетчатой (S. reticulata) и др. Широко распространены оригинальные травянистые подушковидные формы, образующиеся у травянистых растений или кустарничков вследствие частого ветвления и очень замедленного нарастания побегов. Травянистые растения-подушки представлены видами камнеломки и крупки (Draba). Образцом подушковидного кустарничка служит диапензия лапландская. Указанные растения менее подвержены губительному воздействию ветров, морозов и лучше защищены снежным покровом в зимнее время.

Некоторые растения тундры уходят в суровую полярную ночь в фазе цветения или молодых плодов, среди них камнеломка супротивнолистная (Saxifraga oppositifolta), ложечница арктическая (Cochlearia arctica) и др. Весной репродуктивные органы оттаивают и продолжают развитие. Нередко растения тундры имеют довольно крупные размеры и яркие околоцветники. Таковы дриада точечная (Dryas punctata), незабудка альпийская (Myosotis alpestris), синюха остролистная (Polemonium acutiflorum), смолевка бесстебельная. Тундровые растения - преимущественно виды "длинного дня".

Тундра представляет собой далеко не однородное пространство. Обычно ее разделяют на подзоны, причем деление, приведенное выше, не единственное. Так, Л. Берг (1947) выделяет четыре подзоны: арктическую; типичную, или кустарниковую; южную тундру и лесотундру. Другие авторы, например Б. Городков (1915), дифференцируют зону тундры на пять подзон.

В арктической тундре растениям доступны лишь прибрежные склоны и вершины гор, выступающие среди льдов. Здесь распространены полигональные почвы. Растительный покров сильно разрежен и однообразен. Встречаются главным образом кустарнички: водяника, брусника, морошка, из травянистых растений наиболее холодоустойчивы ложечница арктическая и камнеломка супротивнолистная. Почти полностью отсутствуют сфагновые мхи и болота. Редко встречаются лишайниковые ассоциации.

Кустарниковая тундра занимает наиболее широкую полосу. Здесь в долинах и на водоразделах встречаются кустарники - береза карликовая, или ерник, ива травянистая и др. По низинам распространены сфагновые болота. На буграх обычны осоки (осока водяная - Carex aquaticus, осока редкоц-ветковая - С. rariflora, осока кругловатая - С. rotundata) и пушицы (пушица многоколосковая - Eriophorum polystachion и др.). На песках развивается песчано-дернистая тундра, в растительном покрове которой доминируют злаки: овсяница овечья (Festuca ovzmz), вейник лапландский (Calamagrostis lapponica), щучка альпийская (Deschampsia caespitosa subsp. alpina). Значительным разнообразием видов представлены тундры и на других почвах, в частности на суглинистых.

В данной подзоне тундровый ландшафт наиболее разнообразен. Большой хозяйственный интерес представляют песчано-лишайниковые тундры с преобладанием цетрарий (Cetraria) и кладоний (Cladonia).

Следует отметить, что ряд видов кладоний, называемых ягелем, - кладония альпийская (Cladonia alpestris), кладония лесная (С. silvatica), кладония оленья (С. rangiferina), играют очень важную роль в жизни животных тундры. Эти лишайники служат основным зимним кормом (почти девять месяцев в году) для домашнего и дикого оленей. Поскольку олени по своей природе животные древоядные, они нуждаются в летних пастбищах с развитой древесной и кустарниковой растительностью (кустарниковая тундра и долины рек). Основной корм в таких местах - молодые побеги ерника, ивняка, а также травянистые растения - осоки, злаки.

Важнейшая отрасль животноводства в тундре и лесотундре - оленеводство - в связи с особенностями кормовой базы представляет собой кочевое хозяйство: зимой базируется на лишайниковых пастбищах, весной - в долинах рек и на болотах, летом - на прибрежных открытых тундрах, где ветер спасает от гнуса, осенью - на сухих мохово-лишайниковых или моховых тундрах. Оленьих пастбищ в тундре и лесотундре России насчитывается около 358,2 млн га. Вследствие медленного отрастания лишайников (годовой прирост 2...5 мм) оборот оленьих пастбищ составляет 10...25 лет. Из покрытосеменных кустарничков и трав встречаются водяника, голубика, береза карликовая и др.

Южная подзона характеризуется следующими признаками. На водоразделах обильно представлены кустарнички, а в долинах - деревья, сфагновые торфяники, в том числе крупнобугристые. Травянистые растения низкорослые с крупными яркими цветками: герань лесная (Geranium silvaticum), разные виды камнеломок (камнеломка листочковая - Saxifraga foliosa и др.), горечавка золотистая (Gentiana aurea), незабудка альпийская, синюха остролистная.

В южной тундре в речных долинах встречается древесная растительность, но она не выходит на водоразделы. На западе, на Кольском полуострове, встречается береза искривленная (Betula tortuosa), высотой 3...5 м; восточнее Белого моря и до Полярного Урала растет ель сибирская, не превышающая здесь 10 м в высоту, а в Восточной Сибири господствует лиственница сибирская. Дальше к востоку распространена лиственница даурская, а на крайнем северо-востоке - тополь душистый (Populus suaveolens), чозения (Chosenia arbutifolia), береза шюсколистная, или Каявдера (Betula platyphylla).

Дата добавления: 2017-02-20; просмотров: 668;