Общая характеристика

Живые компоненты среды в совокупности представляют мощный комплекс экологических факторов, обычно называемых биотическими, или биогенными. Например, велико влияние на жизнь почвы и почвообразовательный процесс бактерий, водорослей, грибов и актиномицетов, о чем свидетельствуют данные, полученные Н. Красильниковым (1958). Он показал, что в поверхностном слое плодородной почвы на 1 га приходится 5...7 т бактериальной массы; число же бактерий в 1г почвы достигает сотен миллионов и даже миллиардов. Еще 2...3 т на 1 га составляет общая масса водорослей и грибов.

Каждому типу почвы присуща определенная флора и фауна. Состав и численность последних находятся в соответствии как с физико-химической структурой почвы, так и с мощностью гумусового слоя. Важную роль при формировании гумуса выполняют разнообразные бактерии: нитрифицирующие и денитрифицирующие, азотфиксирующие, бактерии гниения и др. Многие грибы вступают в симбиотические отношения с высшими растениями (микориза), улучшая тем самым поглощение последними почвенного раствора. Ряд высших растений вступает с грибами в отношения микотрофного паразитизма (многие плауны, орхидные). С другой стороны, некоторые грибы вызывают процессы разложения. Заметная роль в формировании структуры почвы, улучшении ее аэрации принадлежит червям, почвенной энтомофауне и грызунам. Из сказанного ясно, что калейдоскопическое многообразие живых компонентов среды составляет мощный экологический фактор, существенно изменяющий местообитание, иначе говоря, превращающий экотоп в биотоп.

Многообразны типы взаимоотношений между организмами, однако все это многообразие может быть с некоторой долей приближения упорядочено при помощи определенных систем, классификаций. Типы взаимоотношений между организмами в соответствии с Клементсом и Шелфордом (1939) делят на две группы: гомотипические реакции, или внутрипопуляционные взаимоотношения (см. главу 8), и гетеротипические реакции. Теоретически влияние, оказываемое особями различных видов друг на друга, может быть нулевым (0), благоприятным ( + ) или неблагоприятным (-). Отсюда возможны следующие типы взаимоотношений:

· нейтрализм - виды не оказывают друг на друга никакого влияния, их экологические ниши не перекрываются (0, 0);

· конкуренция - каждый из видов оказывает на другой неблагоприятное воздействие вследствие взаимоперекрывания экологических ниш (-,-). Более сильный конкурент может вытеснить слабого из сообщества;

· мутуализм - один из видов нормально развивается только в присутствии другого, т. е. виды служат друг для друга важнейшими компонентами экологических ниш ( + , + ); яркие примеры мутуализма - симбиозы растений и грибов (микориза), растений и клубеньковых азотфиксирующих бактерий;

· протокооперация, или сотрудничество, - взамополезное влияние ( + , + ), но менее обязательное, чем при мутуализме; к промкооперации можно отнести, например, взаимоотношения некоторых растений (пролеска, копытень и др.), на семенах которых есть вместилища с маслом, привлекающим муравьев, распространяющих эти семена;

· коменсализм - один вид извлекает пользу из сожительства, а другой не имеет никакой выгоды (+,0), и аменсализм: один вид испытывает угнетение, другой таких неудобств не испытывает (0,-); примером переходящих друг в друга коменсализма и аменсализма могут служить взаимоотношения лиан и эпифитов с "опорными" растениями; чрезмерное развитие лиан и эпифитов приводит к угнетению и гибели растения-опоры (фикус-душитель в тропических лесах), менее значительное развитие эпифитов и лиан для дерева безразлично;

· паразитизм и хищничество (-, +) - типы взаимоотношений, когда один вид (хозяин, жертва) обеспечивает пищевую нишу другого вида (паразита, хищника); в отличие от хищника, убивающего жертву, паразиту невыгодна гибель хозяина, от которого всецело зависит его питание; хозяин испытывает угнетение, которое может привести к его отмиранию.

Все многообразие биотических факторов по их природе традиционно подразделяют на две группы - фитогенные и зоогенные факторы. Первые понимают широко, включая в их число не только собственно растения, но и грибы, бактерии и другие микроорганизмы. Отдельно рассматривают группу антропогенных факторов, поскольку влияние человека на растения и природу в целом принципиально отличается от экологического влияния других животных организмов. Только человек способен осознанно и крупномасштабно воздействовать на природные объекты и процессы, к сожалению, часто не прогнозируя дальние последствия.

Фитогенные факторы

По характеру действия различают прямые контактные механические, прямые контактные физиологические, косвенные трансбиотические и косвенные трансабиотические фитогенные факторы. Примером первых может служить схлестывание кроны сосны ветками стоящей рядом березы, взаимоотношения лиан и опорных деревьев и т. д.

Прямые контактные физиологические факторы как по составу индивидуальных физиологически активных веществ, так и по действию очень разнообразны. У высших растений в случае паразитизма хорошо выражено прямое влияние одного (паразита) на другое (хозяина). Изучен целый ряд паразитов на сельскохозяйственных растениях. К ним нужно отнести повилику полевую (Cuscuta campestrts), паразитирующую на люцерне, клевере, чечевице, сое, горохе и др., повилику клеверную (С. epithymum), паразитирующую на клевере, и повилику льняную (С. epilinum).

На многих декоративных и плодовых культурах, в частности на виноградной лозе, паразитируют повилика одностолбчатая и повилика Леманна (С. monoguna и С. lehmanniana); на табаке, томате (Lycopersicum esculentum), конопле - заразиха ветвистая (Orobanche ramosa); на подсолнечнике - заразиха подсолнечниковая (О. ситапа). Среди высших растений известна также своеобразная группа полупаразитов. Наиболее типичный представитель их - омела (Viscum album). Из числа травянистых можно назвать разнообразных полупаразитов из родов очанки (Euphrasia), марьянника (Melampyrum), мытника (Pedicularis) и др. В целом же число паразитов и полупаразитов среди высших растений сравнительно невелико. Во флоре умеренного и холодного климата явно преобладают паразитические грибы и бактерии.

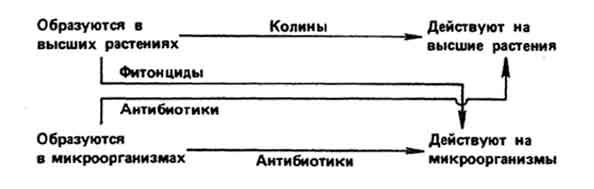

К числу прямых влияний растений на растения можно отнести их взаимодействие посредством выделяемых физиологически активных веществ: в одних случаях - стимулирующее, в других - задерживающее и даже угнетающее, в третьих - индифферентное. Взаимное влияние растений посредством выделяемых физиологически активных веществ составляет предмет аллелопатии (от греч. allelon - взаимно, pathos - влияние). При этом различают влияние:

· высших растений на высшие посредством тормозящих рост веществ - колинов (от лат. collido - сталкивать враждебно);

· высших растений на микроорганизмы посредством фитонцидов (от греч. phyton + лат. cida - убивать);

· микроорганизмов на высшие растения посредством маразминов (от греч. marasmos - изнурение) - веществ, способствующих увяданию;

· микроорганизмов на микроорганизмы посредством антибиотиков.

Взаимодействие растений при помощи вырабатываемых ими физиологически активных веществ можно изобразить в виде следующей схемы (Грюммер, 1957):

Заслуживает внимания и специального изучения вопрос косвенных взаимовлияний между растениями, осуществляющихся чаще всего через почвенную флору и фауну, фитоклимат и почву (изменение химического состава, водного режима, физического состояния).

Зоогенные факторы

Для понимания действия зоогенных факторов следует познакомиться с выводами, сделанными исследователями Г. Высоцким, А. Димо, М. Гиляровым, А. Вороновым. По их данным, почвенная фауна оказывает большое влияние и на жизнь почвы, и на растительные ценозы. Почвенная фауна, как и флора, характеризуется значительным видовым разнообразием и большой численностью особей на единицу поверхности или массы. По подсчетам М. Гилярова, на 1 га почвы приходится несколько тонн нематод и немикроскопических членистоногих. Численность особей почвенной фауны и их масса, как и видовой состав, отличаются высокой стабильностью для определенных типов почв. Постоянство видового состава и численности можно объяснить тем, что в почве нет столь резких колебаний света, температуры и влажности, как в атмосфере.

Объекты почвенной фауны по-разному воздействуют на высшие растения. К числу полезных относил дождевых червей еще Ч. Дарвин (1837). Они разрыхляют почву и перемешивают остатки растений с почвой, которую пропускают через кишечник, тем самым ускоряют превращение этих остатков в органическое вещество почвы.

Многие представители почвенной фауны играют отрицательную роль в жизни как растительных ценозов, так и отдельных видов растений. В одних случаях животные, чаще всего беспозвоночные или грызущие насекомые, повреждают растения, снижая их жизнеспособность, в других - уничтожают органы растений, преимущественно органы размножения - семена, плоды, клубни, корневища, луковицы, чем также ослабляют растение. Потери урожая от птиц или грызунов общеизвестны. В лесах и на пастбищах те или другие представители животного мира, особенно грызуны, также наносят огромный урон. Многие исследователи неоднократно отмечали, что птицы (особенно большие пестрые дятлы, кедровки и др.) и грызуны (полевки, белки и др.) способны за осень и зиму уничтожить огромное количество семян и плодов лесных пород. Одна кедровка набивает в зоб до 200 семян сибирской сосны, однако при этом птица выполняет и полезную работу, участвуя в распространении вида. Доказано участие кедровки в возобновлении лесов из сосны сибирской (кедровники), в частности после пожаров.

На пастбищах Западного Казахстана А. Формозов и А.Воронов провели специальные исследования, показавшие, что только грызуны в состоянии уничтожить от 25 до 50 % растительного покрова. Еще большие повреждения наносят грызуны растениям пустынных и горных пастбищ. Так, на отдельных участках уничтожается до 78 % урожая кормовых трав.

В последние десятилетия в связи с охраной лосей и ростом их численности теряется почти весь сосновый и дубовый подрост во многих местах на юге лесной зоны. Интродуцированная в Россию из Америки в 20-х годах ондатра уничтожила заросли тростника обыкновенного в ряде районов северной и средней полосы.

Для видов, часто повреждаемых фитофагами, характерны специфические защитные приспособления (выросты, колючки, ядовитость и т. д.). К числу защитных реакций относится способность растений к быстрому восстановлению потерь. Так, у травянистых видов широко распространена отавность - отрастание вегетативных органов после стравливания или скашивания. Растительные популяции обычно обладают достаточным запасом устойчивости к уничтожению животными: в результате совместной эволюции их отношения сбалансированы и фитофаг не уничтожает полностью популяцию, служащую ему пищей. В качественно другие отношения могут вступить животные и растения при избытке первых (перевыпас на пастбищах). В указанном случае кормовой вид может быть полностью уничтожен, что нанесет существенный урон кормовой базе.

Важная экологическая роль животных в жизни растений состоит в участии в процессах опыления (зоофилия, наиболее известный способ - энтомофилия) и распространении семян и плодов (зоохория). У покрытосеменных растений выработана богатейшая гамма адаптации к зоофилии: разнообразнейшие нектарники, форма и окраска околоцветника, наличие осмофоров, выделяющих вещества с привлекательным для опылителей запахами. Правда, такой запах может быть неприятным для человека, например цветки раффлезии (Rafflesia) имеют запах тухлого мяса.

Среди растений, чьи диаспоры разносят животные, различают эпизоохорные, эндозоохорные и синзоохорные. Зачатки первых имеют всевозможные адаптации для прикрепления к шерсти животных, например лопух (Arcttum); вторые съедобны или привлекательны (яркой окраской, сочным околоплодником и т. д.). Интересно отметить, что у семян многих эндозоохорных растений повышается всхожесть, а иногда и сама способность к прорастанию только после прохождения через пищевой тракт животного: многие аралиевые, яблоня Сиверса (Malus sieversii) и т. д. Съедобные диаспоры дуба, сосны сибирской животные не поедают сразу, а растаскивают и складывают в запас. При этом значительная часть семян и плодов теряется и дает начало новым растениям. Такое распространение диаспор называют синзоохорией. Нельзя забывать и большого положительного значения многих птиц в жизни леса: одни из них эффективно истребляют вредных насекомых и грызунов, с помощью других распространяются семена и плоды.

Дата добавления: 2017-02-20; просмотров: 410;