РАЗДЕЛ 4. ГОРОДА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

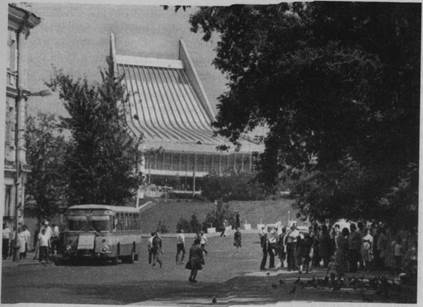

Рис. 30

Омск. Вид на музыкальный театр

ОМСК

Город занимает выгодное экономико-географическое положение находясь на Главной Сибирской железнодорожной магистрали, при ее пересечении с Иртышом, на границе лесостепной и степной зон, в окружении районов интенсивного сельского хозяйства. От города отходят четыре направления железных дорог (два - на запад и по одному - на восток и юг), город связан по Иртышу с районами добывающей промышленности Казахстана и Тюменской области.

Общая численность населения Омска на 1.01.1999 г. составила 1182,1 тыс. чел. Он входит в число десяти крупнейших городов России и является вторым по величине городом восточнее Урала (после Новосибирска). В областном центре проживает более половины всего населения области, в том числе 85% - городского. Омск входит в первую пятерку российских городов по объему производства промышленной продукции. Здесь сосредоточено более 90% промышленного производства области.

Омск основан как крепость в 1716 г. сподвижником Петра I, воспитанником Преображенского полка, участником боев за Нарву и под Полтавой полковником Иваном Дмитриевичем Бухольцем. Крепость заложена 5 мая 1716 г., а осенью 1716 г. она была уже построена.

В 1768 г. воздвигнуто новое укрепление на правом берегу р. Оми и Иртыша.

Первые сведения о численности населения Омска датированы 1725 г. Тогда в нем проживало 992 жителя. В первые десятилетия существования города рост населения был очень незначительным. Так, с 1725 по 1742г. он составил всего 100 человек (до 1092 жителей).

Права города Омск получил в 1782 г., но в 1787 г. их утратил, а в 1804 г. вновь получил, соответственно получая, теряя и вновь получая статус уездного центра.

В 1824 г. Омск впервые стал областным центром. Омская область включала тогда обширные районы Прииртышья от оз. Зайсан на юге до Омска на севере, а также территорию Восточной, Центральной и Северной частей Казахских степей.

В 1838 г. Омская область была упразднена, а ее основные функции переданы Пограничному Управлению Сибирскими Киргизами. При этом центр Западно-Сибирского генерал-губернаторства был перенесен изТобольска в Омск.

Позднее, в 1854 г., в составе Западно-Сибирского генерал-губернаторства были выделены Семипалатинская область и область Сибирских

Киргизов. В 1868 г. они были преобразованы в три области - Акмолинскую, Семипалатинскую и Семиреченскую. Все это время центром генерал-губернаторства оставался Омск. Он стал также центром Акмолинской области. Область охватывала Омское Прииртышье, Северную и Центральную части Казахских степей (юго-запад территории современной Омской области и территории современных Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской (частично) областей Казахстана).

В 1882 г. произошло упразднениеЗападно-Сибирского генерал-губернаторства и учреждение Степногогенерал-губернаторства (в составе трех вышеуказанных областей) с центром в Омске.

В 1918 г. Акмолинская область была преобразована в Омскую с центром в Омске с присоединением бывших Тарского и Тюкалинского уездов Тобольской губернии.

Но уже через два года Омская область была упразднена. Омск стал центром Омской губернии, охватывавшей территорию современных Омской области, крайней восточной части Новосибирской области (включая Татарск и Карасук), северо-западной части Алтайского края (включая Кулунду), некоторых северо-восточных районов Павлодарской области.

В 1934 г. была образована Омская область, включавшая территорию современных Омской и Тюменской областей. Наконец, в 1944 г. из ее состава выделилась Тюменская область. Границы Омской области приобрели современные очертания.

Промышленное развитие города началось в первой половине XIX в., однако почти до самого его конца происходило невысокими темпами. Оно резко ускорилось уже после сооружения Транссибирской железнодорожной магистрали.

В 1822 г. была открыта казачья суконная фабрика - первое промышленное предприятие города, на котором поначалу использовали труд ссыльных поселенцев. В 1834 г. основан речной порт, усиливший роль Омска как транспортного узла (с 1825 г. через Омск стал проходить Сибирский тракт). Однако это были лишь зачатки будущего промышленного и транспортного развития областного центра. А пока он значительно уступал по экономическому значению и численности населения крупнейшим в это время городам Сибири - Иркутску, Томску и Тюмени.

После того как город стал выполнять функции административного центра, рост его населения ускорился. В 1842 г. в Омске насчитывалось 12,8 тыс. жителей. Промышленное развитие и обретение стратегического положения как важного транзитного пункта и форпоста российской колонизационной политики в Центральной Азии еще более усилило рост его народонаселения.

По переписи 1897 г. в Омске проживало 37,4 тыс. человек. Он занимал третье место в Сибири по числу жителей после губернских центров Томска (52,2 тыс.) и Иркутска (51,5 тыс.).

Город развивался как образовательный и культурный центр. Так, в 1813 г., в разгар войны с наполеоновской Францией, в Омске организуется Омский Александровский (в дальнейшем - Сибирский) кадетский корпус.

В корпусе изучались многие дисциплины естественного и исторического циклов, иностранные языки. Выпускники, наряду с военным, получали широкое общее образование. Сибирский кадетский корпус окончили известный путешественник-географ Г.Н.Потанин, первый казахский ученый-географ, филолог и художник Ч.Ч.Валиханов. В кадетском корпусе учились революционер и государственный деятель В.В.Куйбышев и Д.М.Карбышев, генерал-лейтенант инженерных войск, профессор военной академии, героически погибший в фашистском плену в период Великой Отечественной войны.

В 1828 г. образован Омский опытный хутор Сибирского линейного казачьего войска - первое научно-исследовательское учреждение в Сибири (ныне-СибНИИСХоз).

В 1854 г. открыто первое мужское приходское училище, в 1858 г. - первая женская гимназия. В 1856 г. начала работать первая типография. В 1862 г. основана публичная библиотека. Город постепенно рос. По данным на 1861-1862 гг., в Омске было 2944 дома, среди которых 33 - каменных, 17 улиц, 26 переулков, 6 площадей, 2 общественных сада и небольшой бульвар, через р. Омь построены два моста, а на р. Иртыш - пристань. Промышленность города включала 34 предприятия (6 салотопных, 4 свечных, 2 мыловаренных, 4 кожевенных, 1 маслобойное, 1 пивоваренное, 1 табачное, 12 кирпичных и 3 гончарных).

В 1861 -1863 гг. город получил телеграфную связь с Центральной Россией и глубинными районами Сибири (Томском и Ачинском). В 1872 г. была проведена телеграфная линия от Омска до Семипалатинска.

Быстрыми темпами продолжалось развитие Омска как образовательного и культурного центра. В 1868 г. учреждено Общество исследователей Западной Сибири, в 1871 г. - Омское музыкальное общество, а в 1883 г. - Омское медицинское общество. В 1872 г. открыта учительская семинария. В 1874 г. основан драматический театр.

Западно-Сибирский отдел Императорского Русского Географического общества был открыт в Омске в 1877 г., на год позже создан его музей, а через два года была издана первая книга его «Записок». В 1885 г. создана метеорологическая станция.

Сооружение Транссибирской магистрали способствовало динамичному развитию экономики районов Сибири и Дальнего Востока, массовому переселенческому движению из Европейской России на восток. С 1896 по 1903 г. в Сибирь переселилось более миллиона человек, а с 1906 г. волна переселений еще более усилилась в связи со столыпинской реформой.

В конце XIX-начале XX вв. в Омске были построены несколько мукомольных, крупяной, пивоваренный, мыловаренный, кожевенный, овчинно - шубный, плугостроительный, литейно-механический, пимокатный, лесопильный и другие заводы, а также фабрики веялок и шерстяная. В 1914 г. в городе насчитывалось уже более 180 промышленных предприятий.

Период бурного промышленного развития города продолжился уже в советское время. В советский период до начала Великой Отечественной войны в Омске были построены многие предприятия: Сибзавод, судоремонтный и винный заводы, мясокомбинат, мелькомбинат, биокомбинат, несколько хлебозаводов, кондитерская, обувная, швейная, текстильная, галантерейная фабрики и некоторые другие производства. Перед войной началось строительство автосборочного, шинного заводов и кордной фабрики.

В довоенный период происходило быстрое развитие и других сфер городской жизни. В 1920 г. в городе были установлены первые телефонные аппараты, а в 1926 г. начала действовать радиовещательная станция. В 1924 г. в Омске, первом из сибирских городов, организованы автобусные перевозки, а в 1936 г. появился городской трамвай. В 1929 г. сдан в эксплуатацию городской аэропорт.

В 1920 г. открыта первая в Сибири художественно-промышленная школа. В 1926 г. создано отделение Сибирского союза писателей. С 1928 г. введено всеобщее начальное обучение. Открывались новые школы, техникумы, вузы - ветеринарный (1918), медицинский (1921), Сибирский автодорожный (1930), педагогический (1932).

Получила развитие наука. В 1918 г. основана Омская селекционная станция, в 1921 г. создан Сибирский научно-исследовательский ветеринарный институт, в 1927 г. при сельскохозяйственном институте организован ботанический сад.

В 1924 г. сдан в эксплуатацию первый стадион, в 1928 г. открылся цирк, в 1932 г. начались просмотры звукового кино. В 1937 г. состоялся первый концерт Омского симфонического оркестра и открылся театр юного зрителя.

В период Великой Отечественной войны еще более ускорилось индустриальное развитие Омска. Сюда были эвакуированы предприятия из Киева, Ленинграда, Запорожья, Краснодара и других городов.

За годы войны объем промышленного производства в Омске вырос более чем в 3 раза. Население города, составлявшее по переписи 1939 г., 280,7 тыс. чел., увеличилось более чем в 1,5 раза, а численность работников, занятых в промышленности, почти удвоилась. Вступили в строй действующих такие крупные предприятия, как заводы им. Баранова, им. Козицкого, «Электроточприбор», шинный и сажевый, кордная фабрика и многие другие.

Бум промышленного строительства продолжился и в послевоенный период. Один за другим были введены в строй крупные и крупнейшие промышленные предприятия: электротехнический заводим. К. Маркса (1949), радиозавод им. Попова (1954), нефтеперерабатывающий завод (1955), молочный комбинат (1956), завод газовой аппаратуры (1959), завод синтетического каучука (1962), завод кислородного машиностроения (1963), завод синтетических моющих средств (1970), картонно-рубероидный завод (1971), завод пластмасс (1975), нефтехимический комплекс «Ароматика» (1983).

В послевоенный период наиболее динамично развивалась производственная и социальная инфраструктура города.

В Омске была создана крупная строительная база, включающая два домостроительных комбината, трест «Железобетон», в составе которого больше десятка заводов железобетонных изделий и другие объекты.

В 1955 г. в Омске открыто троллейбусное движение, в 1959 г. сдан в эксплуатацию Ленинградский мост через Иртыш, а в 1978 г. - новый мост через Иртыш в районе телецентра. В 1959 г. завершилось сооружение Омского грузового порта. В 1965 г. построено здание речного вокзала. В 1966 г. введен в строй автовокзал, в 1985 г. начал работу новый автовокзал на Левобережье - один из крупнейших в России. Начато строительство метрополитена.

Газификация города осуществлялась с 1957 г., а к 1985 г. она практически завершилась. В городе газифицировано около 300 тыс. квартир, 600 объектов коммунально-бытового назначения. Для обеспечения газом смонтировано 1020 групповых установок сжиженного газа (проложено 375 км подземного газопровода).

В 70-80-х годах в Омске введены в строй важнейшие объекты социальной инфраструктуры: новые здания областной клинической больницы и цирка (1973), спорткомплекс «Юность» (1977), гостиничный комплекс «Турист» (1979), комплекс областной детской многопрофильной больницы (1980), новое здание Музыкального театра и крупнейшая в Сибири городская стоматологическая поликлиника (1981), Левобережный рынок и торговый центр «Омский» - один из крупнейших в России (1984), культурно-спортивный комплекс «Зеленый остров» (1985), спортивно-концертный комплекс «Иртыш» (1986), четвертый в пределах города мост через Омь (1988).

Омск - один из крупнейших в Сибири и в России образовательных и культурных центров. Здесь функционируют 10 высших учебных заведений и несколько филиалов вузов Москвы, Новосибирска и Барнаула, 30 средних специальных учебных заведений. Ведущие вузы Омска (в скобках год их образования) - агроуниверситет (возник в результате объединения сельскохозяйственного и ветеринарного институтов) (1918), медицинская академия (1921), Сибирская автодорожная академия (1930), педагогический университет (1932), технический университете (1941), академия физической культуры (1950),академия путей сообщения (1951),госуниверситет(1974), институт сервиса (1977). В вузах обучается более 40 тыс. студентов.

В Омске 30 средних специальных учебных заведений, среди которых 5 - педагогического, 4 - медицинского, 4 - экономического, 2 - сельскохозяйственного, 4 - транспортного, 2 - строительного профиля, 3 - культуры и 6 - прочих. В них обучается около 28 тыс. учащихся.

Около 150 тыс. учащихся города посещают 168 дневных общеобразовательных школ. Их обучают более 10 тыс. учителей.

В областном центре действует около ста массовых библиотек, фонд которых составляет порядка 7,3 млн. экземпляров книг и журналов. Открыто новое здание областной научной библиотеки.

В Омске находится Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (СибНИИСХоз) с опытными станциями на местах, научно-исследовательское подразделение по ветеринарии, научно-производствен- ные объединения по техническому углероду, шинному производству, микрокриогенной технике, работает Сибирский филиал НИИ молочной промышленности (ВНИИМП), который специализируется на совершенствовании технологических процессов и оборудовании для производства молочных консервов. Несколько проектных институтов - «Гражданпроект», «Гипроводхоз», «Гипросельстрой» и другие.

В городе работают театральные учреждения: один из старейших драматических театров, театр юного зрителя, театр кукол, музыкальный театр, театр «Галерка» и др. Действует 5 крупных музеев, в том числе музей изобразительных искусств и государственный объединенный исторический и литературный музей.

Омск находится на границе степной и лесостепной зон. Характерным климатическим признаком для него являются сильные ветры, в том числе пыльные бури и суховеи. Лучшая защита от них - озеленение города.

Первый план озеленения города был разработан в 1960 г. московским институтом «Гипрокоммунстрой». Этот план был рассчитан на 20 лет и полностью выполнен. Уже в 60-х годах ежегодно высаживалось 13-14 млн. цветов, десятки тысяч деревьев и кустарников.

Разработан и частично осуществлен план озеленения Омска на период до 2000 г. Согласно ему должны быть созданы новые парки и скверы, бульвары и набережные. Завершена работа по созданию культурно-спортивного комплекса (КСК) «Зеленый остров» на Иртыше, заложен парк на Левобережье площадью 63 га, несколько бульваров. В проекте - парки в жилмассиве «Московка-2», на Луговых улицах, на набережных Оми и левого берега Иртыша.

ТАРА

Тара - старейший населенный пункт и город на территории Омской области. В 1994 г. он отметил 400-летие своего основания. Город расположен на левом берегу Иртыша в 320 км от Омска по автодороге и более чем в 400 км по Иртышу в лесной зоне, являясь здесь крупнейшим районо - образующим центром.

Население Тары на 1.01.1999 г. составило 26,4 тыс. жителей. Она является третьим по величине городом области после Омска и Исилькуля, население которого (27,5 тыс. чел.) лишь немногим больше Тарского.

Интересна история основания Тары. В результате Сибирской экспедиции казацкой дружины во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем Сибирское ханство было присоединено к Русскому государству. Однако для закрепления новых завоеваний необходимо было построить крепости и города - опорные пункты московской власти.

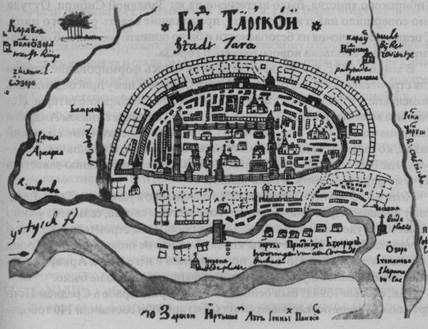

Рис. 31

Град Тарский. Из «Чертежной книги Сибири» С. Ремезова, 1701 г

|

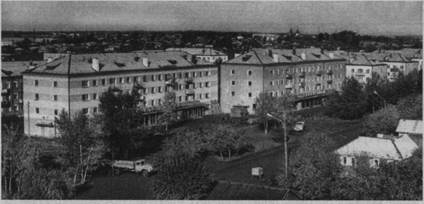

Рис. 32 Город Тара

В Западной Сибири один за другим были основаны первые русские города - Обской городок (1585), Тюмень (1586), Тобольск (1587).

Разгромленное Ермаком воинство хана Кучума, бывшего правителя Сибирского ханства, было вытеснено на юг Западной Сибири. Оттуда оно совершало набеги на селения, признавшие власть русского царя. С целью обеспечения их безопасности и было принято решение об основании южнее Тобольска нового русского города.

В конце 1593 г. в Москве и Казани началось формирование отряда для строительства нового города. Уже в Сибири к нему присоединились тюменские и тобольские казаки, а также местные сибирские татары. Насчитывая в своем составе 1540 человек, отряд во главе с князем Андреем Елецким весной 1594 г. выступил из Тобольска. Елецкий имел царский наказ, который гласил: «Идти ставить город вверх Иртыша на Тару - реку, где бы государю было впредь прибыльнее, чтоб пашню завести и Кучума царя истеснить, и соль завести».

Хотя место для нового города было определено в устье реки Тары, Елецкому давалось право на выбор другого места в случае, если этот район окажется неудобным по каким-либо причинам для строительства: Так и случилось. Место в устье Тары князю Андрею не понравилось, и город был заложен ниже по Иртышу, при впадении в него речки Аркарки. Однако определенное в указе государя название изменено не было.

Так, осенью 1594 г. был основан город Тара - первое в Среднем Прииртышье русское поселение-крепость. Ее гарнизон составили 140 тобольских и тюменских казаков во главе с князем Андреем Елецким - первым тарским воеводой. Первыми жителями Тары также стали 50 плотников и семьи казаков, которым разрешили привезти на новое место жен и детей.

Новый город выполнил поставленные перед ним в царском наказе задачи. Через чеыре года после его основания тарскими казаками был окончательно разгромлен Кучум. В 1600 г. присланные на поселение русские крестьяне основали деревню Чекрушанскую в окрестностях города и распахали первую пашню. Периодически в Таре снаряжались отряды, которые совершали тяжелые и опасные походы за солью на Ямышевское озеро вверх по Иртышу.

Устанавливались торговые связи с Бухарой и Ташкентом. Бухарские и ташкентские купцы еще до прихода русских доставляли в Сибирское ханство яркендские и китайские товары (ткани и другие) и обменивали их на пушнину.

В 1634-1635 гг. в Тару были направлены на службу из Вологды и Нижнего Новгорода более 300 стрельцов с семьями. Число жителей более чем удвоилось. Казаки и стрельцы, кроме военной службы, наряду с посадскими и крестьянами занимались торговлей и хлебопашеством. Начали развиваться и ремесла. В 1680 г. в Таре было «переписано» 10 кузниц и 1 мельница.

Когда поездки русских за солью к Ямышевскому озеру стали регулярными, здесь возникла и стала быстро развиваться Ямышевская ярмарка. Впоследствии она по величине приближалась к знаменитой Ирбитской ярмарке. И Тара постепенно потеряла значение важного пункта внешней торговли на востоке России, хотя ее жители были самыми активными участниками Ямышевской ярмарки.

Тарские казаки приняли также самое деятельное участие в строительстве выше по Иртышу новых крепостей - Омской (1716), Железинской (1717), Семипалатной (1718) и других, многие из них были оставлены во вновь основываемых поселениях для прохождения дальнейшей службы. Позднее сюда стали переселять и других жителей Тары - ремесленников и цеховых. Численность населения в городе существенно сократилась. Значение Тары стало резко снижаться. Быстро развивались новые центры торговли со Средней Азией - Семипалатинская, Ямышевская и Петропавловская крепости.

Несколько улучшило положение Тары прохождение через нее в 30-е годы XVIII в. Сибирского тракта, что способствовало оживлению городской торговли. Благодаря новому пути тарские купцы активно стали участвовать в торговле России с Китаем. Конечным пунктом тракта была Кяхта - русский город на китайской границе. Тарские купцы продавали здесь пушнину, а покупали китайский чай, фарфор, ткани и другие товары. Затем китайские товары продавались ими на Тарской и других ярмарках.

Согласно ревизии 1782 г. в Таре было учтено 1623 «мужские души», среди которых насчитывалось более 40 купцов. В 1803 г. при численности мужского населения в 1677 человек в городе проживало уже 100 купцов.

В Таре появились отдельные кустарные предприятия. По данным на 1836 г., действовали 22 кузницы, слесарные, столярные и другие кустарные мастерские, а также 8 кожевенных и 2 салотопных завода. Население города составляло на этот год около 4,2 тыс. жителей.

В XIX в. Московско-Сибирский тракт стал перемещаться южнее Тары - на Тюкалинск и Омск, значение города как центра торговли и ремесел стало постепенно падать. Население росло медленно, в основном за счет естественного прироста и ссыльных поселенцев.

Еще более ее роль снизилась в конце XIX - начале XX вв. со строительством магистральных железных дорог, которые пересекли территорию области более чем в 300 км южнее Тары. В конце досоветского периода в Таре действовало лишь несколько мелких предприятий пищевой промышленности.

В советское время в Таре создано несколько крупных промышленных предприятий. Большинство из них производит переработку сельскохозяйственного сырья, леса и рыбы (маслосыркомбинат, мясокомбинат, 2 леспромхоза, деревообрабатывающий завод, рыбозавод). В городе действуют также кирпичный завод, хлебозавод, пивзавод, филиал Омского производственного объединения «Иртыш», продукция которого - отдельные блоки для телевизоров.

Перспективы промышленного развития Тары связаны с освоением месторождения цирконо-ильменитовых россыпей, используемых для производства ценного металлургического сырья. В настоящее время действует опытная установка по их добыче и обогащению. Промышленное освоение месторождения возможно только со строительством горно-обогатительного комбината, требующим значительных капиталовложений.

В Таре имеется речной грузовой порт, действует ремонтно-эксплуатационная база флота, начато строительство судоремонтно-судостроительного завода.

В силу сравнительно небольшого промышленного развития численность населения города растет медленно. Оно составило, по переписям 1939 г., - 15,3 тыс. чел., 1959 г. - 22,6 тыс. чел., 1970 г. - 22,4 тыс. чел., 1979 г. - 23,2 тыс. чел., 1989 г. - 26,4 тыс. чел.

В 30-е годы Тара превратилась в важный центр подготовки кадров для севера области. Эту роль она выполняет и в настоящее время. В городе расположены три средних специальных учебных заведения - зооветеринарный техникум, педагогическое и медицинское училища. Недавно открыт филиал Омского педуниверситета. В Таре находится опытно-производственное хозяйство СибНИИСХоза.

В городе действуют народный театр и оркестр народных инструментов. Тара превращается в центр туризма: реставрируются городские памятники истории и архитектуры, в ее окрестностях находится несколько рекреационных учреждений межрайонного значения.

В центре города располагаются историко-краеведческий музей и картинная галерея.

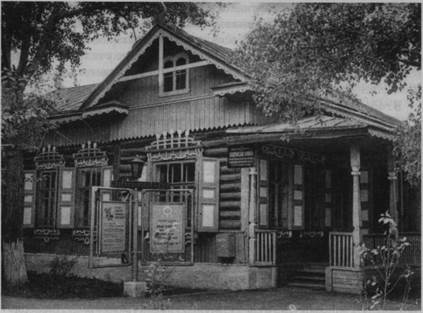

Рис. 33

Калачинский краеведческий музей

КАЛАЧИНСК

Город расположен нар. Оми и на Главной Сибирской железнодорожной магистрали, в пределах двухчасовой транспортной доступности от областного центра. Это определяет выгоды его экономико-географического положения.

Калачинск - четвертый по численности населения (на 1.01.1999 г.- 25,6 тыс.чел.) город области после Омска, Исилькуля и Тары, хотя двух последних он ненамного меньше. Вместе с тем, уступая по объему промышленного производства областному центру в несколько десятков раз, он существенно превосходит по этому показателю все прочие населенные пункты области. Иначе говоря, Калачинск - второй по величине промышленный центр области.

Город основан в 1795 г., когда несколько семей из с. Куликова, что в 12 км от Калачинска, переселились на берег озера, имевшего форму калача, и поставили свои дома. Здесь они нашли много пригодной к пахоте земли, хорошие сенокосы и выгоны. Через 20 лет население села Калачики составляло около 200 человек, в дальнейшем росло очень медленно.

Резко переменилась жизнь поселения с патриархальным хозяйством после прокладки в 1894 г. через него Транссибирской магистрали и строительства железнодорожной станции. Калачинск стал значительным центром продажи сельскохозяйственной продукции, получили развитие различные кустарные промыслы, мукомольное производство.

|

В 1924 г. Калачинск становится районным центром, в 1926 г.- поселком городского типа, а в 1952 г. - городом.

В довоенные годы советского периода промышленность города не получила значительного развития. Оно несколько ускорилось в годы Великой Отечественной войны. В Калачинск был эвакуирован Мелитопольский автотракторный завод. На его основе возник Калачинский механический завод, выпускающий в настоящее время автоприцепы и другую продукцию.

Ныне в городе работают более 30 предприятий. Наиболее развита пищевая промышленность: мясокомбинат, маслокомбинат, завод кондитерских изделий и некоторые другие предприятия. Калачинский элеватор - один из крупнейших в области, обслуживает Калачинский, Нижнеомский, Горьковский и Оконешниковский районы.

Значительное развитие получила легкая промышленность. Горпромкомбинат производит широкий ассортимент товаров народного потребления. В 1963 г. из этого предприятия выделилась ткацкая фабрика, выпускающая ныне более двух десятков видов продукции, предназначенной в основном для обшивки и отделки мебели. В Калачинске работает также филиал обувного объединения - обувная фабрика, производящая женскую и детскую обувь. Развита промышленность строительных материалов. В 1983 г. введен в строй завод керамических стеновых материалов на 70 млн. кирпичей в год, действует завод железобетонных изделий, некоторые другие предприятия.

Прежде всего промышленное развитие определяло рост городского населения. По переписи 1939 г., оно составляло менее 10 тыс. чел., 1959г.- около 19 тыс. чел., 1989 г. - свыше 25 тыс. чел. Однако в последние годы рост населения резко замедлился. Вместе с тем город имеет благоприятные предпосылки развития.

Рядом с городом находится плодосовхоз. Также недалеко от города на площади 100 га раскинулся лесопитомник.

Калачинский народный театр считается одним из лучших самодеятельных театральных коллективов в области. В городе работают музыкальная и художественная школы, детский кукольный театр.

ИСИЛЬКУЛЬ

Город занимает выгодное экономико-географическое положение на Главной Сибирской железнодорожной магистрали, в 145 км на запад от областного центра. Автодорогами с твердым покрытием Исилькуль связан с сельскохозяйственными районами севернее и южнее его. Он является вторым по величине городом области после Омска. Численность населения Исилькуля составила на 1.01.1999 г. 27,5 тыс. чел.

Исилькуль возник в 1893 г. как пристанционный поселок строившейся тогда Транссибирской железной дороги. Рядом с ним находилось гнилое озеро, что и означает «Исилькуль» в переводе на русский.

Через три года было открыто движение поездов на железной дороге. Вокруг станции стали расселяться приезжие безземельные крестьяне из Орловской и Пензенской губерний, с Украины. Образовались поселки Павловка, Городище, Березовка, которые в дальнейшем вошли в состав Исилькуля.

Мощный поток переселенцев в Сибирь сделал Исилькуль перевалочной базой. В то же время станция стала крупным центром по отгрузке зерна, масла, хлеба и другой продукции, поскольку вокруг были освоены значительные земельные площади. В Исилькуле обосновались склады земледельческих орудий чикагской компании

Рис. 34

Город Исилькуль

Дюринга, Мак-Кормика, Осборна и К0, омских купцов и скотопромышленников. Однако серьезной проблемой развития города являлось затрудненное водоснабжение. Питьевую воду завозили из Омска по железной дороге в баках.

В начале советского периода Исилькуль развивался прежде всего как железнодорожная станция с локомотивным депо и железнодорожными мастерскими. В 1931 г. он получил статус поселка городского типа, в 1945г. стал городом.

По переписи 1939 г. в Исилькуле проживало менее 14 тыс. чел., 1959 г. - более 23 тыс. чел., 1970 г. - около 26 тыс. чел. В дальнейшем рост численности населения города практически прекратился.

Ни в годы войны, ни в послевоенный период промышленность в Исилькуле не получила значительного развития, несмотря на его весьма благоприятное транспортно-географическое положение. Основная причина этого - проблема водоснабжения.

Наибольшее развитие в городе получили пищевая и легкая промышленность. Самые крупные предприятия Исилькуля - мясокомбинат и маслосыркомбинат. Здесь же крупный элеватор. Райпищекомбинат производит безалкогольные напитки и конфеты. Из предприятий легкой промышленности наибольшее значение имеет трикотажная фабрика. Она оснащена современным оборудованием - сложными автоматическими вязальными машинами. Фабрика производит спортивные костюмы из шерстяных, хлопчатобумажных и смешанных волокон. В городе также производятся резиновая обувь и валенки.

Исилькульская фабрика технологического оборудования для службы быта - одна из немногих в России. Она выпускает оборудование для сельских объектов бытового обслуживания.

Развивается в городе и производство строительных материалов. Действуют кирпичиый завод и завод железобетонных изделий.

Город снабжается водой из Иртыша, поступающей по водоводу через Любинский и Называевск. Только с проведением водовода стала развиваться промышленность города.

С 1902 г. функционирует плодопитомник, основанный отставным полковником Н.И. Жуковым. Отсюда поступают саженцы яблони, груши, вишни и других плодовых и ягодных культур во многие районы Урала, Сибири и Казахстана.

В Исилькуле располагается педагогическое училище - одно из старейших в области, действует городской народный театр.

Имеются школа искусств, историко-краеведческий музей.

ТЮКАЛИНСК

Город расположен в 140 км к северо-западу от Омска и в 75 км от железной дороги Екатеринбург - Тюмень - Омск, в междуречье Ишима и Иртыша.

Население Тюкалинска на 1.01.1999 г. составило лишь 12,8 тыс. чел. Он самый небольшой из шести городов области.

Город возник в 1763 г. (называется в литературе и 1759 г.) как ямщицкая слобода на Московско-Сибирском тракте. В 1822 г. она получила статус окружного города, а во второй половине XIX в. - уездного.

Тюкалинск стоял на перекрестке Московско-Сибирского тракта и путей, идущих из Тары в Казахстан и Среднюю Азию. Располагаясь на торговых путях из лесного севера в степи Казахстана и с запада на восток, Тюкалинск был важным торговым центром. В городе трижды в год собирались купцы из всей округи, проводились шумные ярмарки. В ходу были пушнина и масло, рыба и мясо, лошади, крупный рогатый скот и другие товары.

С проведением Транссибирской железнодорожной магистрали и особенно железной дороги Екатеринбург - Тюмень - Омск (1911), которые миновали Тюкалинск, город стал терять свое былое значение и оказался как бы на отшибе важнейших торгово-транспортных путей, что отрицательно сказалось на его развитии.

Промышленное производство стало развиваться в концеХ1Хв. Согласно «Обзору Тобольской губернии за 1914 г.» в Тюкалинске насчитывалось

28 предприятий, на которых работало 119 человек. Предприятия были мелкие полукустарные и кустарные. Главная их продукция - кожа, свечи, мыло,

сало, мука. Население города составляло немногим более 3 тыс. чел.

В советское время в Тюкалинске возникли новые, более крупные промышленные предприятия. В 30-е годы были введены в действие маслозавод, райпромкомбинат, хлебоприемный пункт.

Перед войной население города составляло немногим более 6,6 тыс. чел.

(1939). За годы войны, будучи в стороне от железной дороги, Тюкалинск

практически не вырос. С 1959 г. по настоящее время численность населения медленно возрастала с 10,2 до 12,8 тыс. чел.

Важнейшую роль в экономике города играет маслосыркомбинат. Он

производит сливочное масло, твердые сыры и другую продукцию. В городе действует хлебоприемный пункт.

Тюкалинск является образовательным центром межрайонного значения. Здесь расположены сельскохозяйственный техникум и педучилище.

В Тюкалинске имеются школа искусств, историко-краеведческий музей, культурно-досуговый центр.

НАЗЫВАЕВСК

Располагаясь на железнодорожной магистрали Екатеринбург - Тюмень - Омск недалеко от Омска, город имеет относительно выгодное экономико-географическое положение. Однако до сих пор он не получил значительного промышленного развития. По численности населения (на 1.01.1999 г. - 13,5 тыс. чел.) он уступает всем городам области, кроме Тюкалинска.

Называевск - самый молодой город области по времени возникновения (1911) и получения статуса города (1956).

Поначалу он имел название Сибирский посад. Возникновение населенного пункта связано с проведением железной дороги Пермь - Екатеринбург - Тюмень - Омск. Вскоре здесь появились агенты иностранных фирм, занятые скупкой и продажей сибирского масла. В 1913 г. был построен склад сельскохозяйственных машин переселенческого управления, и населенный пункт стал частично выполнять транспортно-распределительные функции. Через него вывозились произведенные в округе масло, кожа и другая продукция, распределялись привозимые сельскохозяйственный инвентарь и техника. Здесь начали также зарождаться кустарные промыслы. В 1917 г. в Сибирском посаде насчитывалось 70 домов и 400 человек жителей.

В 1925 г. в связи с введением нового административного деления Сибирский посад становится центром образованного района. В 1933 г. он был переименован в село Называевка.

Благодаря выгодному экономико-географическому положению на транзитной железной дороге в окружении сельскохозяйственных районов село довольно быстро росло. В момент образования Омской области (декабрь 1934 г.) в Называевке уже проживало 5,9 тыс. жителей. Промышленность была представлена элеватором, паровой мельницей, маслозаводом, кирпичным заводом и некоторыми другими предприятиями. В последующие годы был построен мясокомбинат.

|

Рис. 36

Город Называевск. Железнодорожный вокзал

В годы войны объем промышленного производства в городе возрос на 20%. Рост производства продолжился и в первые послевоенные годы. Соответственно росла и численность населения. Она составила по переписи 1959 г. более 16 тыс. чел. Однако в последующем промышленное развитие замедлилось, а численность населения сократилась.

В 1956 г. Называевка получила статус города и современное название.

Одна из основных причин медленного городского развития - неразвитость производственной и социальной инфраструктуры. Невысокими темпами велось строительство дорог с твердым покрытием, медленно решались вопросы водоснабжения и озеленения. Сейчас в основном они решены - заасфальтированы основные улицы, от Иртыша подведен водовод, который обеспечил нормальное водоснабжение. Однако в настоящее время очень невысоки темпы жилищного строительства.

Самое крупное предприятие города - мясокомбинат. Промышленность представлена также трикотажной фабрикой, производя щей разнообразную продукцию, и некоторыми другими предприятиями пищевой и легкой индустрии.

Называевский народный театр дважды становился лауреатом всероссийских конкурсов художественной самодеятельности. В городе имеются детские музыкальная, художественная и спортивная школы.

Вопросы и задания

■ Что такое экономико-географическое положение города и какое влияние оно оказывает на его развитие?

■ В какие периоды возникли города области и каковы причины их возникновения?

■ Какую роль играет Омск в жизни области и каковы его функции?

■ Предприятия каких отраслей преобладают в промышленной структуре Омска?

■ Какие высшие учебные заведения расположены в Омске, сколько студентов в них обучается?

■ Какие ведущие учреждения науки имеются в областном центре? Какие направления исследований омских ученых являются основными?

■ Какое развитие получила культура областного центра? Назовите самые значительные из культурных учреждений Омска.

■ Почему медленно растут малые города области?

■ Какие отрасли промышленности получили преимущественное развитие в малых городах области?

■ Какие высшие и средние специальные учебные заведения имеются в малых городах?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Атлас Омской области. - М.: Роскартография, 1996.

2. Бойков А.И., Кузьмин А.И. Пойма Иртыша. -Омск: Зап.-Сиб.кн. изд-во, 1975.

3. Долгушин А.П. Райцентры Омской области. - Омск, 1992.

4. Жуков НА., Останенко В. А., Гусаров А.И. Природа на службе здоровья. - Омск: Кн. изд-во, 1986.

5. Касьян А.К, Новиков И.Н. История Омской области. - Омск: Зап.-Сиб.кн. изд-во, 1978.

6. КлиматОмска. Подредакцией Швер Ц.А. - Л.: Гидрометеоиздат, 1990.

7. Кожухарь А. А., Болъшаник П. В., Бапошенко В. И. Зани м ательная география Омской области. - Омск, 1995.

8. Колесников А .Д., Долгушин А. П., Алексеенко С. А. и др. Города Ом ской области. - Омск: кн. изд-во, 1985.

9. Куракин А. Ф., Зайков Г.И., Смирнова В.И., Воробьева 3.В. География Омской области. - Омск, 1992.

10. Мищенко Л. И., Прудникова В.М. Почвы Омской области и их сельскохозяйственное использование. - Омск: изд-во ОмСХИ, 1986.

11. Ненашев Н.Н. Леса Омской области. - Омск: Кн. изд-во, 1958.

12. Омская область в цифрах. 1998. Статистический сборник. - Омск, 1999.

13. Омская область за 50 лет (Цифры и факты). - Омск: Кн. изд-во, 1985.

14. Подземные воды Омской области как источник водоснабжения. - Омск: Зап.- Сиб. кн. изд-во, 1971.

15. Рыжих Т.Н., БыковаЮ. Т. Животный мир Омской области. Омск: Институт усовершенствования учителей, 1963.

16. Станковский А.П., Кантаева JI.H. Птицы Омской области. - Омск: ОмГПУ, 1998.

17. Третьяк Г. А., УлицкаяГ.С. География Омской области.-Омск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969.

18. ШрамВ.Е. Навстречу природе.-Новосиб.: Зап.-Сиб. кн.изд-во, 1980.

19 .Шрам В. Е. Фенология Омской области. - Омск, 1991.

Дата добавления: 2016-12-16; просмотров: 2121;