Синдром поликистозных яичников 5 страница

Эффективность программы ЭКО и ПЭ зависит от продолжительности и компонентов проведенного ранее консервативного лечебного воздействия (табл. 4.3).

Таблица 4.3 Показатели ЭКО и ПЭ у пациенток с СПКЯ после предварительного консервативного лечения (М ± SE) (по [41])

| Схема стимуляции | ЧМГ (1) | аГнРГ + ЧМГ (2) | аГнРГ + пурегон (3) |

| Количество циклов | |||

| Количество фолликулов | 14,0 ±1,2 | 13,3 ±0,4 | 6,0±0,8 |

| Количество ооцитов | 7,8 ±1,1 | 8,9±0,3 | 5,2±0,6 |

| Зрелые ооциты | 5,9 ±0,9 (75,6%) | 6,8±0,2 (76,4%) | 4,8±0,6 (92,3%) |

| Количество ПЭ | |||

| Количество беременностей | |||

| Частота беременности на цикл стимуляции, % | 15,4 | 23,8* | 25,0* |

Р<0,05.

4.2. Синдром поликистозных яичников

Более благоприятные результаты с помощью ЭКО и ПЭ были получены у пациенток, не получавших до включения в программу предварительного лечения или лечившихся консервативными методами < 1 года, а также при преимущественно центральной форме заболевания, тогда как группа пациенток, подвергавшихся ранее клиновидной резекции яичников, в прогностическом отношении наименее благоприятна. Таким образом, осуществление индивидуального подбора оптимальной схемы стимуляции суперовуляции у пациенток с СПКЯ в зависимости от клинико-патогенетической формы заболевания, метода и длительности предшествующего лечения позволяет повысить эффективность реализации программы ЭКО и ПЭ и избежать необоснованного применения дорогостоящих лекарственных препаратов.

Особое место в рассматриваемой проблеме занимает вопрос о риске развития синдрома гиперстимуляции и возникновения фолликулярных кист в ПКЯ в ходе индукции суперовуляции в программе ЭКО и ПЭ. По данным лаборатории эмбриологии НЦ АГиП РАМН [40], синдром гиперстимуляции яичников у пациенток с СПКЯ развивается (вне непосредственной зависимости от использованных с целью индукции овуляции схем) в 1,5 раза чаще, чем, например, у женщин с трубным фактором бесплодия, — в 33,9 и 23,9 % наблюдений соответственно. В литературе приводятся также данные о том, что частота обнаружения фолликулярных кист в яичниках после внутримышечного введения 3,75 мг аГнРГ (леупролида ацетата) в 1-й день менструального цикла составляет 15,5 %. Авторы этого исследования изучили в 90 индуцированных циклах состояние фолликулов на 15-й день после введения аГнРГ с помощью трансвагинального УЗИ с одновременным определением концентрации Э2 в плазме периферической крови. Диаметр образовавшихся к этому времени 14 кист был > 20 мм, причем у 11 женщин уровень Э2 в периферической крови составил > 35 пг/мл и у 3 — < 35 пг/мл. С учетом этих данных режим введения аГнРГ был изменен, и последующее назначение препаратов гонадотропных гормонов производилось только при уровне Э2 < 35 пг/мл; в остальных же случаях дальнейшее воздействие откладывалось до достижения указанного уровня, что потребовало в среднем 5,8 ± 2,9 дней. В обеих сериях исследования осуществленное подобным образом воздействие стимулировало овуляцию: 4 беременности наступили при уровне Э2 > 35 пг/мл и 1 — при более низком уровне эстрогенных влияний. Исследование

Глава 4. Патология репродуктивной системы в период зрелости

подтвердило правомочность и целесообразность использования подобного упрощенного скрининга при индуцировании овуляции у женщин с высоким риском гиперстимуляции яичников.

Сравнительное изучение результатов различных видов лечебного воздействия при СПКЯ свидетельствует о том, что медикаментозные воздействия могут в определенной мере способствовать достижению кратковременного эффекта — восстановлению овуляции и наступлению беременности. Однако в последующем, несмотря на ближайшие эффекты, по справедливому утверждению одного из исследователей, поликистозные яичники остаются поликистозными яичниками.

Таким образом, современные представления о лечении ПКЯ сводятся к общепризнанной точке зрения о преимуществах хирургического воздействия у большинства женщин, особенно при недостаточном эффекте от применения современных лекарственных препаратов.

Несмотря на наличие отдельных публикаций, внимание к особенностям течения беременности и, особенно, состоянию потомства, родившегося у женщин с СПКЯ после лечения бесплодия, следует считать недостаточным. Это относится и к пациенткам, получавшим коррекцию метаболических нарушений при индуцированной беременности, особенно при сочетании в генезе заболевания яичниковой и надпочечниковой гиперандрогении. В повседневной практике отмечаются и довольно высокий процент репродуктивных потерь, и различные нарушения периода раннего развития. В одном из немногочисленных наблюдений относительно состояния потомства/девочек, родившихся у 57 женщин с СПКЯ, страдавших бесплодием в течение 3—7 лет и имевших осложненное течение беременности, в 42 наблюдениях было отмечено рождение детей с признаками церебральной патологии в перинатальном периоде. В процессе наблюдения в течение 1-го года жизни авторами отмечены выраженные нарушения со стороны гонадотропной и пролактинсекретирующей функций гипофиза [64]. Результаты этих исследований требуют дальнейшего подтверждения с позиций доказательной медицины. Вместе с тем они перекликаются в определенной степени с данными обследования подобного контингента девочек в более позднем возрасте. У дочерей женщин, родивших после клиновидной резекции ПКЯ, отмечены такие нарушения, как изолированное пубархе, ГСППС, ПКЯ [48].

4.2. Синдром поликистозных яичников

Изучение потомства женщин с СПКЯ в анамнезе показало, что формирование заболевания происходит в детском возрасте и даже в процессе внутриутробного развития [134]. Несмотря на отсутствие ясности в этиологии СПКЯ, имеется достаточно информации о наличии нарушений со стороны секреции яичниками андрогенов, проявления которых хотя и манифестируют у девочек в пубертатном периоде, но, по-видимому, имеют истоки в периоде внутриутробного развития. В свете современной доказательной медицины приводимые в литературе в этом направлении сведения пока еще не могут считаться достаточно убедительными и требуют дальнейшего, углубленного, изучения, особенно применительно к особенностям становления репродуктивной системы.

В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что девочки, родившиеся от матерей, страдавших СПКЯ, наследуют предрасположенность к нарушениям репродуктивной системы. Данные дерматоглифического исследования больных женщин и их потомства дают основание считать, что формирование кожного рисунка у потомства больных с ПКЯ, так же как и наследование энзимного дефекта в ткани яичников, происходит, по-видимому, под влиянием генетических факторов у плодов обоего пола. Таким образом, заболевание может наследоваться не только по женской, но и по мужской линии. Сравнительные параллельные исследования дермато-глифов пробандов с СПКЯ, их матерей (из когорты с верифицированной ЛМ) и отцов выявили отличия кожного рисунка их ладоней от нормального женского фенотипа с приближением к мужскому фенотипу, а по ряду параметров — сходство с дерматоглифиограм-мами отцов. Таким образом имеются основания для предположений относительно возможного влияния аллельного типа Х-хромосомы отцов на развитие гиперандрогении у их дочерей.

Особого внимания заслуживают данные изучения течения заболевания у 40 подростков с СПКЯ с 14—15 лет с наблюдением их в течение последующих 6—20 лет [27]. В начале наблюдения больные предъявляли жалобы на нерегулярные менструации, повышенную утомляемость, головную боль, избыточный рост волос на теле (65 %), избыточную массу тела (47 %), повышенную раздражительность. Одновременно с этим при анкетировании подростки с СПКЯ отмечали, как правило, более низкое качество жизни. В анамнезе менархе у всех больных было своевременным (13,1 ± 0,6 лет), и развившиеся в последующем нарушения менструального цикла в боль-

Глава 4. Патология репродуктивной системы в период зрелости

шинстве случаев протекали по типу олигоменореи. С помощью УЗИ была выявлена типичная для ПКЯ структура яичников, а индекс ЛГ/ФСГ превышал 2,5 в каждом 4-м наблюдении. Терапевтическая стратегия осуществлялась соответственно возрасту пациенток и начиналась с мероприятий, направленных на коррекцию метаболических нарушений и снижение массы тела. На последующих этапах проводилась стимуляция овуляции и лапароскопическое воздействие в виде клиновидной резекции яичников.

Динамическое наблюдение за данной когортой пациенток позволило авторам прийти к заключению относительно однотипного характера заболевания в подростковом и зрелом возрасте. Вместе с тем при своевременном начале лечебного воздействия в периоде полового созревания, в зрелом возрасте удалось восстановить нарушенную детородную функцию и способствовать наступлению беременности у 28 (70 %) из 40 женщин с СПКЯ и бесплодием. Что же касается самих больных с СПКЯ, то после беременности и родов у большинства из них возобновились нарушения менструального цикла по типу олигоменореи (86 %) и развилось вторичное бесплодие (92%). Следовательно, систематическое наблюдение за женщинами с СПКЯ и их потомством в значительной степени связано с необходимостью предупреждения и возможно более раннего выявления сопутствующих метаболических нарушений, диабета и гиперпластических процессов в органах-мишенях. Поскольку женщины, подвергавшиеся различным видам лечебного воздействия в связи с СПКЯ, составляют группу высокого риска по развитию гиперпластических процессов в гормонозависимых структурах репродуктивной системы, следует полагать, что и их дочери нуждаются в систематическом наблюдении детского гинеколога в целях раннего выявления и своевременной коррекции нарушений репродуктивной системы в периоде полового созревания.

В свете отдаленных последствий СПКЯ публикуемые в настоящее время систематические обзоры данных литературы с позиций доказательной медицины привлекают внимание врачей и исследователей к факторам риска развития трех основных патологических состояний, развивающихся у женщин старших возрастных групп, — сердечно-сосудистых заболеваний, ИР или диабета 2-го типа и рака эндометрия. В связи с этим закономерно возникает вопрос о том, насколько своевременная модификация факторов риска этих состояний может оказать влияние на качество жизни данного

4.2. Синдром поликистозных яичников

контингента женщин в последующем и способствовать более благоприятным исходам и более позднему (отсроченному) развитию этих нарушений в старшем возрасте [220].

Существенно более высокий риск нарушенной толерантности к глюкозе и развития диабета 2-го типа встречается среди данного контингента женщин во всех весовых категориях и в молодом возрасте. Нарушенная толерантность к глюкозе выявляется почти у каждой 2-й страдавшей СПКЯ женщины, а диабет 2-го типа с наклонностью к более раннему развитию — в 7,5—10 % наблюдений. Вместе с тем при отсутствии ожирения нарушение толерантности к глюкозе обнаруживается у 10,3 % женщин, а диабет 2-го типа — только 1,5% наблюдений.

В рамках отдаленного прогноза при СПКЯ важное значение имеет коррекция сопутствующих этому заболеванию метаболических нарушений у женщин любого возраста, так как в литературе появились сведения о повышении у них в 7 раз риска ИБС и инфаркта миокарда, а к возрасту 40 лет у 40 % из них развивается состояние ИР или даже диабет 2-го типа [105, 153]. Вместе с тем наблюдение 786 женщин с СПКЯ, диагностированных в Великобритании в период 1930—1979 гг. и находившихся под наблюдением в среднем свыше 30 лет, показало, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у данного контингента женщин существенно не превышает аналогичный показатель в среднем по популяции, несмотря на тесную связь этого состояния с диабетом, аномалиями липидного обмена и другими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Высказывается даже предположение, что характерный эндокринный профиль данного контингента женщин служит в какой-то степени защитой от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Для повседневной клинической практики в свете рассматриваемой проблемы важное значение имеет определение сопутствующей диабету 2-го типа ИР, которая способствует появлению гиперинсу-линемии и тем самым оказывает влияние на секрецию андрогенов в яичниках путем стимуляции яичникового энзимного комплекса цитохрома Р450с17а или непосредственно, или через стимуляцию секреции ЛГ гипофизом. Однако определение ИР относится к числу дорогостоящих лабораторных технологий. В связи с этим для использования в обычных условиях рекомендован более простой, но несколько менее чувствительный метод исследования содержания инсулина в сыворотке крови натощак, значения которого при на-

Глава 4. Патология репродуктивной системы в период зрелости

личии слабой ИР находятся в пределах 72—100 пмоль/л, а при более высоких значениях свидетельствуют о наличии тяжелых нарушений. Точность метода возрастает при 3-кратном определении инсулина в пробах крови, полученных через каждые 10 мин. Наряду с этим может быть рекомендован и другой тест — определение инсулина через 1—2 ч после нагрузки глюкозой. В этом случае пик сывороточного инсулина > 718 пмоль/л служит свидетельством наличия ИР.

Накопление все более убедительных данных относительно связи между развитием СПКЯ и наследуемой резистентностью к действию инсулина, усугубляющейся в зависимости от образа жизни (малая подвижность, диетические нарушения, ожирение), аналогично тому, как это происходит при диабете 2-го типа, инициировало ряд исследований по применению у женщин с СПКЯ противодиабетической терапии. В связи с этим появились данные о том, что изменение образа жизни и снижение массы тела сами по себе могут привести не только к снижению уровня инсулина и гиперлипидемии, но также способствовать снижению уровня андрогенов и ЛГ, восстановлению менструального цикла и фертильности.

Восстановление репродуктивной функции и лечение гирсутиз-ма не являются единственными аспектами проблемы ПКЯ. Не менее важное значение имеют и онкологические аспекты. Основанием для определенной онкологической настороженности могут служить такие факторы, как выявление морфофункциональной патологии по типу ПКЯ у части пациенток с опухолевыми заболеваниями матки и яичников и сопутствующими метаболическими нарушениями, достаточно высокая степень риска развития рака эндометрия и значительная отягощенность патологией репродуктивной системы данного контингента женщин в старшем возрасте. Относительная гиперэстрогения, встречающаяся у больных с СПКЯ в репродуктивном возрасте, сохраняет патогенетическое значение и в последующие годы жизни женщины независимо от установления после операции регуляторных овуляторных циклов и реализации детородной функции. Отдельными авторами отмечается тенденция к позднему наступлению менопаузы и выявлению высокой частоты заболеваний органов-мишеней (ЛМ и/или внутренний эндометриоз матки, гиперпластические процессы молочных желез).

На протяжении многих лет внимание врачей и исследователей привлечено к риску развития рака эндометрия у больных с СПКЯ. В одном из обзоров приведены данные исследования у 136 японских

4.3. Полипы эндометрия

женщин с раком эндометрия такого маркера, как р53, а также ЭР и ПР и отмечено преобладание в анамнезе нескольких факторов риска этого заболевания: бесплодие, избыточная масса тела, гипертензия, диабет, поздняя менопауза, встречающихся и при СПКЯ. Иммуно-гистохимически экспрессия ЭР (р < 0,05) и ПР (р < 0,01) более часто отмечалась у женщин пременопаузального нежели постменопау-зального возраста, тогда как избыточная экспрессия р53, наоборот, отмечена в 27,2 % наблюдений у женщин в постменопаузе и только в 7,1 % в пременопаузальной группе. В другом исследовании было показано, что наличие повышенного уровня содержания андростен-диона в периферической крови способствует возрастанию риска рака эндометрия в 3,6 и 2,8 раза у женщин пре- и постменопаузаль-ного возраста соответственно (р < 0,01 и р < 0,001). В то же время риск рака эндометрия снижается у женщин постменопаузального возраста при более высоком уровне ТЭСГ и, наоборот, повышается при избыточной массе тела [220].

Таким образом, рассмотренные в настоящей главе материалы свидетельствуют о том, что пациентки со сложным и многокомпонентным патогенезом СПКЯ и их потомство должны служить предметом пристального внимания врачей, начиная с детского и до постменопаузального возраста.

Полипы эндометрия

Определение понятия.Полипы эндометрия — это разрастания отдельных участков слизистой оболочки тела матки (вместе с подлежащей стромой). Термин «полип» существует в медицине давно. Впервые для описания таких разрастаний этот термин был применен в середине XVIII в. Однако уже в трудах Гиппократа можно встретить упоминание о полипах как причине бесплодия.

Частота.Приводимые в литературе данные о частоте обнаружения полипов эндометрия разноречивы и для гинекологических больных составляют от 0,5 до 5,3%. Столь широкий диапазон обусловлен различиями в критериях отбора контингентов гинекологических больных для исследования, в том числе и по возрастным категориям. Трактовку результатов исследований затрудняет отсутствие адекватной для клинических целей классификации, а также проблемы терминологического характера. Полипы слизистой оболочки тела матки встречаются у женщин любого возраста, но

Глава 4. Патология репродуктивной системы в период зрелости

наибольшая частота заболевания (около 85 %) приходится на репродуктивный возраст. Чаще всего они выявляются в возрасте от 35 до 50 лет [1, 38].

Классификация результатов многочисленных исследований дает основание рассматривать эту патологию как особую и неоднородную в пато- и морфогенетическом отношении группу. В литературе встречаются различные классификации полипов в зависимости от их морфоструктуры. Так, по результатам гистологического анализа идентифицируют полипы, в структуре которых преобладают элементы базального слоя эндометрия; полипы, исходящие из функционального слоя; полипы железисто-фиброзные и аденоматозные. Современная классификация эндометриальных полипов по морфо-структуре разделяет их на две группы: 1) полипы, покрытые функциональным слоем эндометрия; для их железистого компонента характерны циклические превращения; 2) полипы, возникающие из базального слоя эндометрия. Последние могут иметь сходство с железистой или железисто-кистозной гиперплазией с наличием адено-матоза или без него [57]. Отдельно описаны особенности структуры полипов истмического отдела слизистой оболочки тела матки. Было выявлено, что железы полипов истмического отдела могут быть выстланы как эндометриальным, так и эндоцервикальным эпителием, а стенки сосудов богаты мышечной тканью [58], что дало основание Б. И. Железнову рассматривать их в качестве отдельной нозологической формы [38]. Мы считаем целесообразным классифицировать полипы на железистые, фиброзные, железисто-фиброзные с очаговым аденоматозом и аденоматозные. Кроме того, некоторые авторы выделяют в отдельные формы малигнизированные и ангиоматозные полипы.

Вопрос о малигнизации полипов эндометрия обсуждается в литературе уже длительное время. По мнению Б. И. Железнова [38], обычные полипы эндометрия не следует рассматривать как предрак слизистой оболочки тела матки в связи с исключительно редким превращением их в злокачественные образования и отсутствием морфологических критериев рака. По данным других исследователей, полипы эндометрия малигнизируются в 2—3 % случаев.

Согласно имеющимся данным, полипы, покрытые функциональным слоем, встречаются только у больных репродуктивного возраста и обнаруживаются, как правило, на фоне нормально функционирующего эндометрия. Полипы данного вида отличаются от

4.3. Полипы эндометрия

|

секреторной слизистой оболочки тела матки тем, что их железистые элементы не претерпевают циклических превращений и у основания или в ножке полипа имеется клубок толстостенных кровеносных сосудов и более плотной стромы.

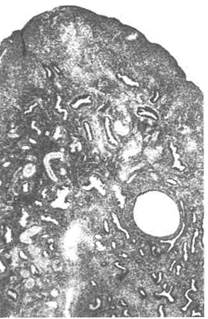

| Рис. 4.4. Один из участков железисто-фиброзного полипа эндометрия, хЗО |

Морфологическое описание.Железисто-фиброзные полипы характеризуются наличием желез различной длины неправильной формы. Просветы некоторых желез неравномерно расширены или кистозно растянуты (рис. 4.4). Расположение желез в различных направлениях неравномерно — это одна из отличительных морфологических особенностей ткани полипа слизистой оболочки тела матки. Железистый эпителий в полипах либо пролифератив-

ный, либо нефункционирующий; в кистозно-расширенных железах эпителий уплощен. В поверхностных слоях строма полипа богаче клетками, ближе к основанию полипа, особенно в его ножке, — более плотная, часто фиброзная. Отличительной особенностью как железисто-фиброзных, так и других полипов является утолщение склерозированных стенок кровеносных сосудов, представленных в виде клубков в различных местах полипа [38].

В железистых полипах отмечается преобладание в отдельных участках железистого компонента над стромальным. Строма представлена рыхлой соединительной тканью, богата клетками и содержит клубки кровеносных сосудов в основании и ножке. Железы располагаются под углом друг к другу, в различных направлениях, длина их неодинакова. Железистый эпителий пролиферативного типа.

Глава 4. Патология репродуктивной системы в период зрелости

|

Фиброзные полипы богаты волокнистой соединительной тканью. Железы единичные и выстланы нефункционирую-щим эпителием. Сосуды немногочисленны, с утолщенными склерозированными стенками.

Железистые и фиброзные полипы встречаются лишь у небольшого числа женщин репродуктивного возраста; железисто-фиброзные полипы обнаруживаются и в постменопаузе, однако, по нашим наблюдениям, в 2 раза реже, чем в репродуктивном возрасте.

| Рис. 4.5. Фрагмент крупного полипа эндометрия (с картиной «швейцарского сыра») с очаговым аденоматозом и плоскоклеточной метаплазией в виде узелков в просвете железистых структур, х 30 |

В полипах с очаговым аде-номатозом (рис. 4.5) наряду с морфологическими структурами, свойственными железисто-фиброзным полипам, в отдельных участках выявляется очаговая интенсивная пролиферация эпителия их желез со структурной перестройкой последнего. Железы имеют неправильные размеры и форму, преимущественно мелкие, с тенденцией к развитию (или наличием) в их просвете ложнососочковых выростов. Железистый эпителий характеризуется некоторым полиморфизмом клеток, нарушениями ядерно-цитоплазматических соотношений, наличием митозов, в том числе и патологических. Строма в очагах аденоматоза представлена узкими прослойками фиброзной ткани. Относительно редко в этих очагах встречается плоскоклеточная метаплазия. В ножке полипа толстостенные кровеносные сосуды расположены в виде клубков.

К редким видам полипов эндометрия относятся аденоматозные полипы (рис. 4.6). Они отличаются обилием диффузно распространенной железистой ткани и интенсивной пролиферацией эпителия.

4.3. Полипы эндометрия

|

Как отмечалось выше, злокачественное превращение полипов эндометрия, в том числе аденоматозных, и развитие в них железистого рака наблюдается редко. Морфологические признаки нарушений кровообращения и воспалительные явления могут обнаруживаться в полипах различного строения, но преимущественно в железисто-фиброзных полипах.

У женщин репродуктивного возраста при стабильном менструальном ритме преобладают полипы железисто-фиброзного строения [82].

| Рис. 4.6. Фрагментаденоматозно-го полипа эндометрия, х 50 |

Этиология и патогенез.Для клинической практики представляют интерес пре-морбидный фон и факторы риска развития заболевания. Известно, что патологические изменения в нейрорецепторном аппарате матки, включая эндометрий, могут быть обусловлены как наследственными, так и приобретенными факторами. Изучение преморбидного фона позволяет выявить генетические, возрастные, нейроэндокринные, а также средовые факторы, способствующие возникновению заболевания и определяющие характер его течения. Обычно выделяют общие и локальные факторы, способствующие развитию патологического процесса во внутренних гениталиях. К числу патогенетических факторов, оказывающих общее повреждающее воздействие на организм женщины, следует отнести различного рода стрессы, экстрагенитальные заболевания, нейроэндокринные нарушения; к локальным факторам — нарушение защитных барьеров половых органов, целости эпителиальных покровов и т.п.

В анамнезе больных с полипами эндометрии отмечается высокая степень наследственной отягощенности в отношении опу-

Глава 4. Патология репродуктивной системы в период зрелости

холевых заболеваний. По данным литературы, в анамнезе больных с гиперплазией и полипами эндометрия указания на опухоли половой системы у ближайших родственниц встречаются в 16,7 % наблюдений, на опухоли экстрагенитальной локализации — у каждой 4-й больной, при стойких гиперпластических процессах — в 2/3 наблюдений.

По нашим данным, параметры женского морфотипа этих больных свидетельствуют об отсутствии у них выраженных нарушений эндокринного гомеостаза в пубертатном периоде. У каждой 2-й больной возраст менархе соответствовал 12—13 годам, у каждой 3-й — 14-15, и лишь в каждом 5-м наблюдении (что практически соответствует популяционным нормам) возраст появления 1-й менструации находился вне указанных возрастных границ. Согласно полученным сведениям, правильный ритм менструации установился с менархе у 93% обследованных, причем продолжительность цикла в 80,4% наблюдений находилась в пределах 27-30 дней. Вместе с тем перед выявлением заболевания у каждой 5-й больной с железисто-фиброзными полипами продолжительность менструального кровотечения возросла до 7 дней и более; в таком же числе наблюдений менструации стали более обильными и болезненными. У женщин репродуктивного возраста функциональное состояние репродуктивной системы в большинстве случаев не нарушено, первичное бесплодие отмечено лишь у каждой 4-й пациентки. Однако в период, предшествующий развитию заболевания, у части женщин выявлялось вторичное бесплодие. В целом, по имеющимся в литературе данным, выраженные нарушения репродуктивной функции отягощают преморбидный фон менее чем у 50 % женщин с эндометриальными полипами железисто-фиброзного строения.

Результаты повседневных клинических наблюдений и данные литературы дают основание связать генез указанных нарушений репродуктивной функции, а также пато- и морфогенез железисто-фиброзных полипов у женщин репродуктивного возраста в основном с локальными повреждающими воздействиями на половые органы. По данным репродуктивного анамнеза этих больных, каждые 3-й роды сопровождались внутриматочными вмешательствами или были проведены с помощью кесарева сечения; каждая 2-я беременность завершена медицинским абортом, а каждая 5-я закончилась самопроизвольным выкидышем. В такой же степени осложнен и гинекологический анамнез данной категории больных. Так, каждая

4.3. Полипы эндометрия

3-я наблюдавшаяся нами пациентка подвергалась в прошлом диа-термокоагуляции шейки матки, 2/3 из общего их числа страдали в различные периоды жизни воспалительными заболеваниями гениталий, 42 % больных перенесли оперативные вмешательства на матке и придатках. На фоне перечисленных осложнений, как указывалось выше, вторичное бесплодие наступило у каждой 5-й больной, находившейся под наблюдением. При оценке состояния различных отделов репродуктивной системы ряд исследователей отмечали высокую частоту сочетания эндометриальных полипов с другими патологическими состояниями репродуктивной системы. В зависимости от использованных различными авторами критериев отбора и числа наблюдаемых пациенток полипы эндометрия в виде монозаболевания выявлялись в 25—50 % наблюдений. В остальных случаях их развитию сопутствует миома матки и/или внутренний эндометриоз, а нередко и хронические воспалительные заболевания придатков матки.

Проведенное нами изучение преморбидного фона при эндометриальных полипах (с учетом времени возможного воздействия повреждающих факторов) дает основание рассматривать патогенез заболевания в виде сложного многокомпонентного комплекса, наиболее важными звеньями которого являются воспалительные заболевания гениталий (59%), осложнения репродуктивного анамнеза (45,7%), оперативные вмешательства на внутренних гениталиях (41,7%) и наследственная отягощенность опухолевыми заболеваниями (41 %). Перечисленные особенности развития заболевания относятся преимущественно к больным с эндометриальными полипами железисто-фиброзного строения. При иной морфострукту-ре удельный вес отдельных факторов риска в преморбидном фоне колеблется в довольно широких пределах и в той или иной степени связан с функциональным состоянием репродуктивной системы. Последнее в свою очередь определяет тактику ведения пациенток после удаления полипов и способствует решению вопроса о целесообразности профилактического и/или лечебного воздействия гормональными препаратами.

Дата добавления: 2016-07-09; просмотров: 627;