Подошвенные флегмоны

На подошвенной поверхности стопы ] чают поверхностные (кожно-фасциальные) и I глубокие (подапоневротические) срединные, латеральные и медиальные а также межкостные флегмоны и абсцессы, заключённые между тыльной и подошвенной костно-мышечны- J ми фасциями. Флегмоны стопы могут распространяться по фасциальньш пространствам по ходу паравазальной клетчатки. Наиболее тяжёлые по клиническому проявлению и исходу глубокие подошвенные флегмоны (рис.4-158), они могут распространяться по

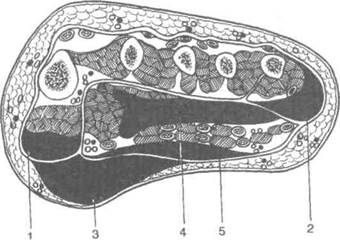

Рис. 4-158. Локализация абсцессови флегмон на подошвенной поверхности стопы.1 — абсцесс в

медиальном мышечном ложе, 2 — абсцесс в латеральном мышечном ложе, 3 — подкожная (надапонев-ротическая) флегмона, 4 — глубокая (подсухожиль-ная) флегмона, 5 — глубокая (подапоневротичешя] флегмона. (Из: Гостищев В.К. Оперативная гнойная хирургия. — М., 1996.)

прободающим фасциальные перегородки сухожилиям и по ходу сосудисто-нервных пучков. Чрезвычайно важное значение имеет распространение гнойных затёков при флегмонах срединного подапоневротического пространства подошвы в лодыжечный канал и из него на голень. Схема путей распространения гноя из срединного фасциального ложа стопы представлена на рис. 4-159.

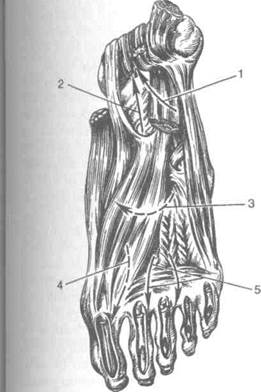

Рис. 4-159. Распространение гнойных затёков из среднего фасциального ложа подошвы (по Войно-Ясенецко-

му). 1 — через пяточный канал по сосудистому влагалищу 2—вдоль сухожилия сгибателей, 3— через первый межпальцевой промежуток, 4 — вдоль сухожилия приводящей мышцы I пальца, 5 — вдоль червеобразных мышц. (Из: Гос-мщевВ.К. Оперативная гнойная хирургия. — М., 1996.)

Тыльные флегмоны

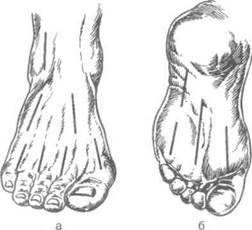

Для вскрытия тыльных кожно-фасциальных и межмышечных флегмон стопы проводят продольные разрезы в стороне от тыльной артерии стопы (a. dorsalis pedis) (рис. 4-160).

Вскрытие тыльных субфасциальных флегмон производят теми же кожными разрезами. Флегмоны такой локализации могут быть распространёнными с образованием гнойных затёков на голени. Разрезы должны быть достаточной дайны, иногда требуется проводить разрезы по

Оперативная хирургия конечностей О- 395

Рис. 4-160. Разрезы при вскрытии флегмон тыльной (а) и подошвенной (б) поверхностей стопы.(Из: Гос-тищев В.К. Оперативная гнойная хирургия. — М., 1996.)

всей длине тыла стопы с рассечением собственной фасции и крестообразной связки.

Флегмоны надпяточного клетчаточного пространства

Флегмоны надпяточного клетчаточного пространства вскрывают двумя параллельными разрезами, которые проводят кзади от лодыжек по бокам от ахиллова сухожилия. Вскрывают промежуток между ахилловым сухожилием и глубокой фасцией голени. Удаляют гной и тщательно обследуют полость гнойника. Существуют свободный переход клетчатки надпяточного пространства в клетчатку, расположенную под камбаловидной мышцей по ходу глубокой фасции голени, и сообщение с клетчаткой глубокого фасциального ложа голени. Наличие гнойных затёков на голени требует дополнительных разрезов. Возможен затёк гноя в срединное подошвенное пространство через пяточный канал. Для дренирования надпяточной флегмоны проводят дренажную трубку в поперечном направлении кпереди от ахиллова сухожилия.

Глубокие флегмоны стопы

При глубоких флегмонах наибольшую опасность представляют флегмоны, локализованные в срединном подапоневротическом пространстве, так как они имеют тенденцию распространяться в глубокое заднее клетчаточ-ное пространство голени. Использование срединного разреза не обеспечивает полного дре-

396♦ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ■> Глава 4

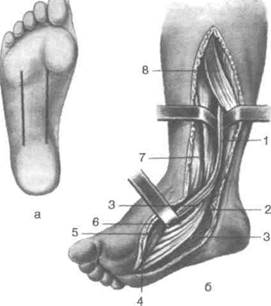

нирования гнойного очага, так как происходит смыкание краёв разреза плотного подошвенного апоневроза, что приводит к нарушению оттока гноя. Вскрытие подошвенных флегмон проводят в основном боковыми разрезами по Делорму, которые располагаются по медиальному или по латеральному краю свода стопы, в зависимости от того, где более выражены явления отёка (рис. 4-161).

Рис. 4-161. Вскрытие глубоких флегмон подошвы,а —

линии разрезов, применяемых при вскрытии глубоких флегмон подошвы по Делорму; б — медиальный разрез подошвы и голени (по Войно-Ясенецкому): 1 — икроножная мышца, 2 — камбаловидная мышца, 3 — задняя большеберцовая мышца, 4 — медиальная лодыжка, 5 — задние большебер-цовые артерия, вены и нерв, 6 — подошвенные артерия и вены, 7 — сухожилие длинного сгибателя пальцев стопы, 8 — подошвенный апоневроз. (Из: Кованое В.В. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. — М., 1985.)

Для вскрытия глубоких флегмон стопы Де-лорм предложил проводить разрезы по линии проекции медиальной и латеральной апонев-ротических перегородок. Для их определения проводят поперечную линию (пяточную) на уровне заднего края медиальной лодыжки, т.е. на 4—5 см кпереди от заднего края пятки (см. рис. 4-161).

Для вскрытия латерального канала разрез производят от середины указанной линии по направлению к третьему межпальцевому промежутку. Как правило, вначале проводят внутренний разрез по линии, проведённой

от середины расстояния медиальной части пяточной линии к первому межпальцевому промежутку. При данном разрезе необходима остерегаться повреждения внутреннего поим швейного нерва (п. plantaris medialis).

Осложнения глубоких флегмон стопы

В тех случаях, когда по ходу паравазальной клетчатки, окружающей наружную артерию подошвы (a. plantaris lateralis) и её анастомозе тыльной артерией стопы {a. dorsalispedis), гнои проникает на тыл стопы, гнойный затёк вскри вадот отдельным разрезом на тыле стопы.

Распространение гноя по ходу сухожилий сгибателей стопы и заднего большеберцового сосудисто-нервного пучка в глубокое фасди-альное ложе голени служит показанием да» широкого вскрытия подапоневротичешш пространства стопы, медиального лодыжечно-1 го канала и глубокого фасциального ложа го-Ялени (см. рис. 4-161). Разрез продолжаюткзз-1 ди по медиальному краю стопы, обходят снизу! и сзади внутреннюю лодыжку и ведут кверху! до границы средней и нижней трети голени Послойно рассекают кожу, подошвенный ало-1 невроз, расслаивают волокна короткого era-1 бателя пальцев, вскрывают лодыжковый канал I {canalis malleolaris) и у нижнего края кга^Ш пересекают мышцу, отводящую большой палец (m. adductor hallucis). Отслаивают сухожиль- I ную часть камбаловидной мышцы (т. solm) I и по ходу сосудисто-нервного пучка рассей- I ют глубокий листок фасции голени, проникая I в глубокое фасциальное ложе голени. Попытки ограничиться вскрытием флегмоны глубокого подапоневротического пространства по-1 дошвы и глубокого фасциального ложа голени отдельными разрезами, не прибегая к вскрытию лодыжкового канала (canalis malleolaris). приводят к некрозу сухожилий сгибателей стопы в нём вследствие гнойного воспаления синовиальных влагалищ. Гнойную рану дрени- | руют.

При распространении гнойных затеков в пяточный канал и в глубокое пространство j голени их вскрывают, продолжая этот разрез кверху. Удалив гной и обследовав полость пальцем, определяют необходимость наложения контрапертуры через разрез, проведённый по наружному краю апоневроза подошвы соответственно латеральному краю срединного подошвенного пространства.

ОПЕРАЦИИ

ПРИ ОСТЕОМИЕЛИТЕ

ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ

Костные нагноения были известны ещё в глубокой древности и упоминаются в сочинениях Гиппократа, Цельса, Галена и др. Термин «остеомиелит» был предложен в 1831 г. Рейно.

Остеомиелит означает воспаление костного мозга, однако в настоящее время этот термин трактуется значительно шире и применяется для обозначения гнойного поражения всех составных частей кости: периоста, компактной кости и костного мозга. Чаще всего заболевание распространяется гематогенным путём, а возбудителем остеомиелита является золотистый стафилококк.

При остеомиелите существуют два взаимно противоположных процесса со стороны кости: некроз костной ткани с образованием секвестров и процессы репарации костной ткани вокруг секвестров.

Секвестры бывают кортикальные, центральные, тотальные и концевые. Любой из перечисленных видов секвестров может быть заключен в секвестральной костной капсуле, которая образуется со стороны сохранившейся надкостницы. Секвестральная капсула, кроме секвестров, содержит ещё и гной. Лечение гнойного остеомиелита может быть только оперативным, и вопрос стоит только о характере самой операции (рис. 4-162).

Рис. 4-162. Секвестрэктомия нижней трети бедренной кости с мышечной пластикой по Чаклину. (Из: Мовшо-вичИ.А. Оперативная ортопедия. — М., 1983.)

Оперативная хирургия конечностей <? 397

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

Если это дети до 12—14 лет, то у них операция может ограничиться наложением многочисленных микроостеоперфораций для декомпрессии костномозгового канала и внутриочагового введения антибиотиков.

ЛЕЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ

У больных старше 12—14 лет операции выбора при хроническом гематогенном остеомиелите — трепанация кости и секвестрэктомия.

Секвестрэктомия была предложена впервые в 1919 г. американским хирургом В. Орром.

Техника.Операцию большей частью производят под жгутом, наложенным на больную конечность. Кость обнажают согласно проекции остеомиелитического процесса на всём протяжении участка поражения. С надкостницей обращаются очень бережно, причём рассекают её продольно и сдвигают распатором Фарабёфа в стороны насколько это необходимо для операции. Остеотомом сбивают переднюю стенку секвестральной коробки. Секвестры удаляют кюреткой или секвестральными щипцами. Очень важно, чтобы не было карманов и слепых разветвлений полости. Со стенок полости ложкой Фолькманна тщательно удаляют грануляции до появления кровоточащей костной ткани. Необходимо предохранять от повреждения эпифиз и ростковую зону. Желательно, чтобы форма костной полости приближалась к ладьевидной, в последующем это улучшает условия её пломбирования или пластики. При секвестрэктомии необходимо помнить о возможности возникновения в послеоперационном периоде такого осложнения, как патологический перелом в области трепанации кости.

Способы пломбирования секвестральных полостей

Хронические посттравматические и огнестрельные остеомиелиты длинных трубчатых костей нередко сопровождаются образованием обширных костных полостей и дефектов. Стремление к ликвидации костных полостей, образующихся в процессе лечения больных хроническими остеомиелитами, в течение длительного времени реализовалось путём введе-

398«■ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ♦ Глава 4

ния в костную полость разного рода пломб, состоящих из органических или неорганических веществ.

В настоящее время предложено большое количество пломбировочных веществ, из которых одни рассчитаны на отторжение, другие — на рассасывание, а третьи — на вживление.

Метод мышечной пластики

Наряду с пломбированием остеомиелитичес-ких полостей развивались способы пластического замещения дефектов костей. Наиболее распространённым и имеющим большое значение для многих категорий больных хроническим остеомиелитом является метод мышечной пластики. В качестве теоретической предпосылки сторонниками данного метода выдвигаются следующие положения: нарушенное кровоснабжение стенки костной полости сопровождается некрозом или дистрофией костной ткани; введение в костную полость снабжаемой кровью мышечной ножки приводит к образованию анастомозов с сосудами, питающими кость со стороны надкостницы. Это улучшает кровоснабжение кости и, следовательно, уменьшает опасность рецидива остеомиелита. Экспериментальные работы М.В. Гринёва показали, что основная роль мышечного трансплантата на питающей ножке заключается в резорбции из остеомиелитической полости некротического детрита, образующегося в ней в результате оперативного вмешательства.

Костная и хрящевая пластика

У больных с ложным суставами и дефектами кости, кроме ликвидации гнойно-некротического процесса, стоит и другая не менее важная задача — восстановление целостности кости. В подобных ситуациях эффективной оказывается аутогенная или аллогенная костная, а также хрящевая пластика. Основным препятствием к широкому использованию свободной костной аутоаллопластики у больных хроническими остеомиелитами остаётся опасность инфицирования трансплантатов, которая уменьшается, если пластическое замещение костной полости производить отсроченно.

Отсроченная костная пластика

Метод отсроченной костной пластики заключается в том, что больному делают радикаль-

ную секвестрэктомию и заканчивают операции введением в полость раны тампонов, прогаш тайных жировой эмульсией. Лучшие резулыш ты даёт тампонада по Микулич-Радецкому. Че-Ярез 10—15 дней, когда дно и стенки рампокрываются грануляциями, при повторной операции в полость раны помещают свобощ ные костные или хрящевые трансплантаты Л рану ушивают наглухо. Как правило, такая рам заживает первичным натяжением и трансплан-1 таты, постепенно перестраиваясь, восполняли костный дефект.

Билокальный внеочаговый остеосинтез по Илизарову

Принципиально новым является способ за-1 мещения костных дефектов формировании костного регенерата при медленной и дозиро-1 , ванной дистракции на компрессионно-дш-1 ракционном аппарате Илизарова. Метод изве-1 стен в отечественной и иностранной литератур» под названием «билокальный внеочаговый ос-1 теосинтез по Илизарову». Его с наибольшим I эффектом применяют на сегментах конечное-1 тей, не имеющих массивных мышечных пластов, в частности на голени.

ОПЕРАЦИИ

ПРИ ВРОСШЕМ НОГТЕ

ОПЕРАЦИЯ ПО СПОСОБУ РЫВЛИНА

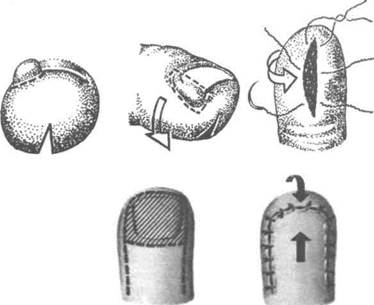

Сначала иссекают грануляции вместе с уча- I стком ногтевого валика. Продольно иссекают и удаляют часть ногтевой пластинки, приле-жащей к поражённому ногтевому валику. На подошвенной поверхности большого пальца иссекают лоскут кожи вместе с подкожной жировой клетчаткой. Лоскут имеет форму полуовала, расположенного по оси пальца, полуовальная часть разреза кожи обращена в сторону поражённого участка. На рану накладывают шёлковые швы (рис. 4-163).

ОПЕРАЦИЯ ПО СПОСОБУ ЦВИРНА

Четырьмя глубокими разрезами кожи окаймляют ногтевое ложе с примыкающим воспалённым ногтевым валиком (рис. 4-164).В горизонтальной плоскости подсекают дно

Оперативная хирургия конечностей -0- 399

Рис. 4-163. Этапы операции Рывлина привросшем ногте. (Из: Оперативная хирургия с топогра-фической анатомией детского возраста / Под ред. Ю.Ф.Исакова, Ю.М. Лопухина. — М., 1977.)

Рис.4-164. Операция Цвирна при вросшем ногте,а —

пунктиром указаны линии разрезов, заштрихована удаляемая часть (ногтевая пластинка, ногтевое ложе, ногтевой ваше грануляциями), б — конец операции (стрелками указано направление смещения кожных лоскутов после их мобилизации). (Из: Оперативная хирургия с топографической анатомией детского возраста / Под ред. Ю.Ф.Исакова, КШопухина. — М., 1977.)

ногтевого ложа и удаляют ногтевую пластинку вместе с воспалённым ногтевым валиком и грануляциями. Для закрытия образовавшейся раны проводят два параллельных разреза кожи у основания ногтевого ложа, между ними отсе-

паровывают кожный лоскут. Последний подводят к дистальному мобилизованному раневому краю. На кожные края раны накладывают шёлковые швы. После операции осуществляют иммобилизацию гипсовой лонгетой на 2 нед.

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Пояснение. За каждым из перечисленных вопросов ри незаконченных утверждений следуют обозначенные буквой ответы или завершение утверждений. Выберите один или несколько ответов или завершение утверждения, наиболее соответствующих каждому случаю.

1, Показания к выполнению артротомии.

A. Удаление инородных тел.

Б. Дренирование сустава при его эмпиемах.

B. Первичная хирургическая обработка сустава. Г. Выполнение асептических операций внутри

сустава. t Д. Удаление выпота из сустава.

2, При каких заболеваниях выполняют костно-плас-таческую ампутацию голени по Пирогову!

A. Облитерирующем эндартериите пальцев стопы. [ Б. Злокачественных опухолях.

B. Больших дефектах кожи.

Г. Размозжении стопы при целостности тканей

пяточной области. Д. Хроническом туберкулёзе суставов пальцев

стопы у лиц пожилого возраста.

3, Как обрабатывают мышцы при ампутациях?

А. Усечение производят несколько ниже уровня

распила кости. Б. Пересекают ровно, гладко.

В. Сшивают на уровне распила кости. Г. Сшивают над распилом кости. Д. Сшивают мышцы-антагонисты.

Какие ампутации различают по форме рассечения кожи?

A. Конусокруговые. Б. Лоскутные.

B. Костно-пластические. Г. Циркулярные.

Д. Овальные.

Как производят вскрытие флегмон глубокого ложа сгибателей голени?

A. Разрезом по медиальному краю большеберцо-вой кости.

Б. Разрезом по медиальному краю болыпеберцо-вой кости, отступив на 2—3 см кзади.

B. Разрезом по латеральному краю болыпебер-цовой кости.

Г. Разрезом по линии проекции основного сосудисто-нервного пучка голени.

Д. Разрезами между латеральными и медиальными мышечно-фасциальными ложами.

Основные этапы ампутации голени по Пирогову.

А. Выкраивание кожно-фасциальных лоскутов. Б. Пересечение боковых связок голеностопного сустава.

400о ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ «• Глава 4

В. Артротомия.

Г. Перепиливание пяточной и малоберцовой

костей. Д. Формирование опорной культи.

Дата добавления: 2016-07-09; просмотров: 9270;