Искусство и жизнь Западной Европы XIX века 12 страница

Презрение поэта, внебрачного сына польского эмигранта и российской подданной, к буржуазии было вполне обоснованно и оправдано. Знаменательно, что именно его в 1911 г. арестовали по обвинению в похищении из Лувра картины Леонардо да Винчи «Джоконда» (позже по ложному обвинению к ответственности привлекли и Пикассо). Попытка получить французское подданство не удалась. Словно жуткий дамоклов меч, его преследуют придирки властей и брань буржуазной прессы. Отсюда ясны и его строки: «Я…среди врагов», а также начало «Зоны»: «Ты от старого мира устал, наконец».[159]

Поэтому считаю совершенно естественным, что и в конце XIX в. и явились певцы красоты и гибели, «новые язычники искусств». Таков Обри Винсент Бердслей (1872–1898), гениальный английский график, восхитительный маг рисунка и прирожденный язычник (лат. Anima Natuliter Pagana), чья жизнь ярко осветила небосвод Европы, но быстро угасла. Прежде чем говорить о нем как о «человеке упадка», скажем о его высочайшем культурном потенциале. Мне он видится скорее человеком Позднего Возрождения. Отмечалось, что Бердслей немало почерпнул у Поллайолы и Мантеньи. Показательна и его карикатура на самого себя, на которой он изобразил, как Рафаэль, Тициан и Мантенья спускают его с лестницы Национальной галереи, в то время как Микеланжело замахивается молотом на дерзкого юношу. Символичный образ, ибо он не стеснялся брать сюжеты для картин всюду, где мог. Как писал анонимный автор: «XVIII век, Китай, Япония, даже чистейшее эллинское искусство – все побывали у него на службе…»

Будучи с детства физически хрупким, словно редкий и изысканный цветок, юноша вырастал в оранжереях «Детского сада» и английской Grammar School (гимназии). Там проявился гений будущего художника. Мудрый директор школы м-р Маршалл всячески приветствовал его художественную активность (рисунки, карикатуры на учителей и на него, увлечение театром, участие в ученическом журнале). В дальнейшем Бердслею везло на людей, умевших по достоинству оценить его талант. Это был утонченный и изящный ум, читавший греческих и латинских авторов в переводах, музицировавший, тонко разбиравшийся в искусстве. Звезда его славы зажглась в 1894 г., когда появились его поразительные рисунки к «Саломее» О. Уайльда. Вскоре он стал настолько популярен в английском обществе, что ему многие стали подражать. Хорошо знавший его лично Роберт Росс так вспоминал о той поре: «Бердслеевский «тип» сделался прямо модным и во многих театрах служил предметом пародии; имя и произведения его были на устах у всех. Он подружился со многими современниками, отличившимися в области искусства и литературы». К сожалению, его болезнь (простуда сделала его с 1896 г., по сути дела, инвалидом) и преждевременная смерть оборвали полет этой восхитительной «птицы».

В творчестве Обри Бердслея, в его фантастических реминисценциях на темы «Смерти Артура» Томаса Мэлори, «Саломеи» Оскара Уайльда, «Лисистраты» Аристофана, «Манон Леско», «Опасных связей», «Мадам Бовари», рассказов Эдгара По, не только оживали литературные образы, но и происходила некая почти мистическая «выгонка душ». Бердслей – чудо-сказочник из королевства кривых зеркал. В его героях отражена вся наша цивилизация – порочная, алчная, жестокая, жуткая, смертельно-упоительная.

Оскар Уайльд. 1895.

В них – «тонкий яд любовных ласк» и жуткие гримасы человечества. Мне он кажется фигурой эпической. Век синтезировал в нем свою сущность, подобно алхимику, выплавляющему в тигле некий дьявольский металл. Недаром говорили, что в творчестве Бердслея есть некий сатанинский искус. Его мастерство в гротескной форме показывало всю извращенность буржуазии, не верящей ни в Бога, ни в Дьявола. Символично, что художнику однажды приснилось падающее со стены огромное распятие, на котором изображен весь в крови Христос. Русский критик С. Маковский так писал о нем: «Но при всем этом Бердслей всегда остается художником «своей эпохи», современником до мозга костей, эстетом «конца века», par excellence (франц. «по преимуществу») прославляющим тот культ красоты, которому служили и Флобер, Готье, Россетти, Бодлер, Уайльд, все изысканные поэты нового возрождения или так называемого упадка».[160] В жизни никогда не знаешь, что тебя ждет завтра. Ave Atque Vale(«Здравствуй и прощай»).

Д. Росетти. Beata Beatrix. 1864.

Замысловаты и неисповедимы пути культуры. В умах английских, французских, итальянских поэтов и художников рождались самые дерзновенные идеи. Все это каким-то таинственным образом влияло на события, факты, на ход времени. Возникновение кубизма стало знаком ломки старого мира. Кубизм – это обобщенный образ индустриального мира, где живой человек становился все более похожим на арку, треугольник или куб. Кубизм – живая душа, раздавленная и превращенная в слизь непрерывным потоком толп, машин, химии и денег, функция человека вместо самого человека. За сменой стилей и сюжетов в искусстве скрывается нечто важное и таинственное. Это не просто формалистические устремления.

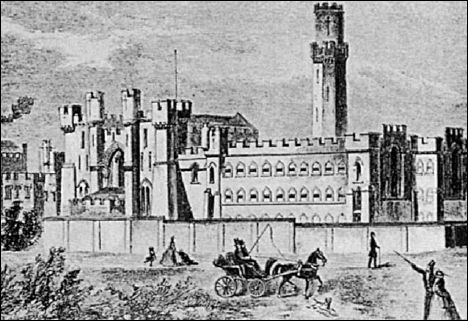

Тюрьма Холлоуэй, куда был заключен Оскар Уайльд.

С середины XIX в. отход от реалистической традиции ускорился. Стремление, присущее Ван-Гогу («выразить в грубой манере суровую и грубую правду»), у Пабло Пикассо (1881–1973) приняло болезненные формы. Если у Курбе и Милле трудовой народ все же полны достоинства и человечности, хотя и подавляемых тяжким, каторжным трудом, то «Девочка на шаре» (1905) или «Авиньонские девицы» (1906–1907) Пикассо лишены человечности и похожи скорее на идолов с острова Пасхи.

Обри Бердслей. Похороны Саломеи. 1894.

Впрочем, об этом известном художнике, которого французские друзья будут величать «Маленький Гойя», нельзя упоминать походя. Пабло Руис Пикассо родился в испанской Малаге, городе, где сохранялись следы финикийцев, римлян и мавров. Среди его предков были рыцари, государственные служащие, служители церкви, дипломаты. Родовые корни будущего художника якобы прослеживались в Африке, среди кочевников и цыган (легенда говорит о неком принце Пикассо, сыне короля мавров Альбуасемы). Так что не случайно кастильский поэт, друг юности художника Р. Серна писал: «Среди великих цыган в искусстве Пикассо – истый цыган». Эти слова следует понимать фигурально, как символ свободы и независимости натуры самого Пикассо. Отец его стал художником, что в те времена рассматривалось как жизненная неудача. Для самого Пикассо большой удачей стало уже то, что он вообще появился на свет. Дело в том, что акушерка сочла его мертворожденным и забыла о нем, уделив все внимание матери. Его спас дядя, дон Сальвадор, присутствовавший при родах.

Мать утверждала, что первым словом будущего художника стало слово «карандаш». Он начал рисовать задолго до того, как стал говорить, выводя фигуры на песке площади Мерсед. Там палило жаркое солнце и вокруг сновали сотни и сотни голубей, ставшие в дальнейшем символом, фирменным знаком художника.

В характере Пикассо с ранних лет стало проявляться сочетание черт бесстрашного рыцаря, дерзкого тореадора и бродяги-цыгана. Упомянутый Серна говорил, что почти все из того, что он будет делать в жизни, «представляло, по сути дела, корриду». Как истинный цыган, он ненавидел школу. С немалым трудом он постигал основы чтения, правописания и сложения. Он сам признался, что так и не выучил в школе алфавита. Зато он великолепно рисовал голубей, к 14 годам превзойдя отца в художественном мастерстве. В его ранних картинах чувствуется влияние Веласкеса и Гойи (в 1895 г. он посетил Прадо, где впервые увидел картины великих испанцев). Пабло внимательно вглядывался в мир своими огромными черными глазами, которые, как у кошки, могли видеть в темноте.

Переезд семьи в Барселону принес новые впечатления. Это город космополитов, где сильны были связи с французской и европейской культурами (Вагнер, Ибсен, Метерлинк, Ницше, Карлейль). Пикассо приняли в Школу изящньгх искусств, где преподавал и отец. В мастерстве он превосходил всех учеников школы, проявляя черты юного гения. Он знал почти все, не учась этому, что, по словам Мольера, есть «признак великого художника».

Первой значительной работой того периода стала картина «Наука и милосердие» (Музей Пикассо). За нее художника наградили золотой медалью. С работами европейских художников он знакомился по журналам. Однако академиста из него не вышло. Буйной натуре цыгана и «деревенщины» была ближе жизнь модерниста и авангардиста, попирающего все старые истины.

Тогда стало модно выступать в роли «кликушествующего поэта» или «отверженного художника». Испания брала тут пример с Франции. В душе Пикассо находили отклик слова писателя-анархиста X. Бросса, призывавшего к «беспощадной борьбе со снобизмом в искусстве и в жизни». Позже и сам Пикассо признал разрушительный характер своей живописи: «Мои творения – это итог разрушения». Он чувствовал себя ближе к простым бедным людям, нежели к богачам. Несправедливость мира была для него очевидна, это находило выражение в тематике его первых работ («Старик с больной девушкой», «Сумасшедшая женщина»). Нищету же он в те времена изгонял с помощью волшебства кисти, разрисовывая стены студии роскошной мебелью, полками с изданиями, столами с горами фруктов, цветов.

Путь художника лежал в Париж. Город вначале мыслился им лишь как промежуточный этап на пути к Лондону. Пикассо идеализировал Англию, считая ее не только родиной романтизма, но и местом обитания прекрасных англичанок. Преклонение перед Англией передалось ему от отца, любившего английскую мебель и одежду. Он еще не знал, что Париж покоряет вернее, чем любой иной город. Стоило ему очутиться на Монмартре, где обитали эмигрировавшие из Испании художники, и он был пленен Парнасом славы. Тут буквально все было наполнено красками, поэзией, романтикой, жизнью и творчеством. На каждом шагу можно было увидеть шедевры Энгра, Давида, Делакруа, Дега, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека (первые его картины этого периода – «Канкан» и «Мулен де ля Галет» – несут отпечаток влияния Лотрека). Тут состоялась крупная выставка (в 1900 г.).

П. Пикассо. Наука и Милосердие. 1897.

Он посещает Лувр, где долго и тщательно изучает предметы древнего искусства египтян, финикийцев, греков, готику, работы импрессионистов в Люксембургском саду, японские эстампы. Разумеется, он становится посетителем известнейших кафе, театров и кабаре на Монмартре («Шат нуар» и «Мулен Руж»). Он наблюдал за буйной жизнью вечернего и ночного Парижа, выискивая героев за столиками кафе, в цирке и в стенах кожно-венерологического диспансера, перенося все увиденное вокруг на полотна. Так появились «Куртизанка с дорогим ожерельем», «Свидание», иные картины. Он создавал их, находясь в состоянии, «близком к трансу». Брал кисть, сосредоточенно и молча работал, оставляя на полотне «не краски, а его кровь». В 1901 г. появляются «Арлекин», «Ребенок с голубем», автопортрет и другие работы. В автопортрете перед нами предстал грустный молодой человек, который уже не столь категоричен в своих оценках мира. По словам профессора Боека, «художник, очевидно, испытывал чувство стыда за былое критически-неуважительное отношение к обществу. На смену ему пришло глубокое сострадание к страждущему человечеству». Устав от Парижа, он вернулся в родную Барселону, продолжая работу над картинами «голубого периода» («Голубые крыши», «Мать и ребенок на берегу» и др.). Художник считал, что самым лучшим цветом является «самый голубой среди голубых». Большинство картин до 1909 г. писаны им при свете керосиновой лампы или свечи (часто из-за отсутствия денег). «Голубой мир» был миром изгоев и отверженных. Затем в его творчестве наступает «розовый период» («Актер», «Арлекин»). Трудно сказать, что привело его к кубизму, но уже с 1905 г. он порывает с традиционными понятиями красоты и правды. В «Авиньонских девушках»-нашли отражение «признаки ада и рая». Большинство отвергло его манеру письма. Брак сказал, можно подумать, что «вместо обычной еды нам предлагают съесть свечку». Русский коллекционер Щукин с некоторой грустью воскликнул: «Какая утрата для французского искусства!» Следствием написания этого новаторского полотна стала атмосфера отчуждения и одиночества вокруг Пикассо. Один из критиков (Дерен) заметил: «В один прекрасный день мы обнаружим Пикассо повесившимся под этим выдающимся полотном».[161]

Модель, портрет и Пикассо.

На наш взгляд, кубизм – это катастрофизм в живописи. Ощущался кризис западной цивилизации. Величие Рафаэля не в том, чтобы «измерять расстояние от носа до рта». Сила художника не в том, чтобы демонстрировать по частям куски тел и предметов. Картины Пикассо вызывали в людях кошмары, тревоги, ужасы, но их приобрели богатые русские – Щукин и Морозов. А он женился на балерине из труппы Дягилева, Ольге Хохловой, и даже оформил спектакль «Парад». Впереди его ожидала полная ярких событий жизнь.[162]

Нельзя не заметить общности кризисов в развитии культуры и цивилизации, с одной стороны, и художественного мастерства – с другой. Один из российских исследователей искусства объяснял причины изменения стиля Пикассо тем, что тот отдал дань греческой архаике, этрусскому и египетскому искусству, иберийской скульптуре и кикладским «идолам». О «Портрете Гертруды Стайн» (1906), представляющим собой некую маску, В. Мариманов пишет: «Это было начало глубокого кризиса, причем это не были обычные для художника трудности воплощения замысла. С самого начала своей изобразительной деятельности Пикассо в совершенстве владел мастерством: об этом говорят его юношеские работы… дальнейшая эволюция его творчества показывает, что это был момент радикального изменения и концепции изображения, и концепции человека… Вряд ли художник отдавал себе отчет в том, что речь идет о преображении картины мира, радикальном переосмыслении ее центрального образа – ее эстетики».[163] И тут важна не формальная сторона вопроса. Суть в ином: в идолизации ценностей и устоев мира.

Пикассо. Портрет Ольги Хохловой.

Если почти все великие художники прошлого считали важнейшим критерием искусства «правду», то Пикассо, следуя уже за установками нашего лживого времени, и к искусству предъявляет иные требования. В своем интервью с С. Фельсом (1923), часто беседовавшим с художником, Пикассо говорил так: «Мы знаем теперь, что искусство не есть правда. Искусство – это ложь, которая позволяет нам приблизиться к правде, по крайней мере к той, которая нам доступна. Художник должен убедить публику в полной правдоподобности своей лжи… Кубизм – это не зародыш искусства и не искусство в периоде беременности, но искусство первичных форм, и эти формы имеют право на существование».[164] Это даже и не поиск новых форм, но, скорее, обращение к варварству как к форме и норме бытия.

Пикассо как-то заметил: «Надо потратить много времени, чтобы стать, наконец, молодым». Для XX века, насыщенного катаклизмами, войнами, террором и ненавистью, как нам кажется, более верной и точной была бы иная формулировка: «Нужно быстрее состариться, чтобы успеть умереть молодым». Новые поколения учатся быть стариками уже едва ли не с колыбели, поскольку они попадают под пяту плутократии (финансовой, политической, культурной), которая, по сути, античеловечна и лишена всякой романтики, поэтики души.

В этом смысле показательна судьба итальянца Амедео Модильяни (1884–1920). Красавец, талант, искренний и обаятельный человек, которого безумно любили женщины, не мог не привлечь внимания ценителей. Может быть, именно судьба Модильяни наиболее выразительна. Он всегда сам выбирал модели для картин и терпеть не мог никаких официальных заказов. Это был художник-поэт, своего рода духовный исповедник с мольбертом. Жан Кокто сказал о нем: «Его рисунок был молчаливым разговором». Ему абсолютна чужда идея быть чьим-то раболепным слугой. Он «судил, любил или опровергал» все, что привлекало его взор (или вызывало гнев и ненависть).

Модильяни с особой любовью относился к простым людям (горничным, консьержкам, натурщицам, модисткам, рассыльным и подмастерьям). Его можно назвать «сыном простого народа». После того, как он решительно оставил лицей, заявив матери, что отныне и впредь будет заниматься только своей живописью, Модильяни верой и правдой служил этому призванию, следуя совету Цицерона: «Кто знает какое-либо искусство, пусть в нем и совершенствуется».

Никто из современников не владел так дивно линией рисунка (разве что Обри Бердслей). Дочь Жанна назвала линию в живописи отца своего рода «диалектической связью между поверхностью и глубиной». Это, видимо, так (вспомним и образ Ахматовой, созданный им одной линией в 1911 г.).

Однако линия его жизни прервалась катастрофически быстро. Затрудняюсь сказать, что сыграло тут решающую роль: любовные приключения, пристрастие к вину и гашишу или легенда о «проклятом художнике» («peintre maudit»), постоянные перемены жительства, напоминающие бегство, нападки полиции на портреты его великолепных «ню», обвинения прессы в адрес Модильяни, что он, дескать, «оскорбляет нравственность». Причину его трагедии выразил писатель И. Эренбург, посвятивший целую главу «другу далекой молодости»: «Пишут, пишут – "пил, буянил, умер"… Не в этом дело. Дело даже не в его судьбе, назидательной, как древняя притча. Его судьба была тесно связана с судьбами других, и, если кто-нибудь захочет понять драму Модильяни, пусть он вспомнит не гашиш, а удушающие газы, пусть подумает о растерянной, оцепеневшей Европе, об извилистых путях века, о судьбе любой модели Модильяни, вокруг которой уже сжималось железное кольцо». Эренбург увидел в нем Личность. И в разговоре очень точно добавил, что личность – довольно редкое явление среди художников. Не только среди художников, но и среди всей интеллигенции.[165]

А. Модильяни. Виолончелист. 1909.

Пусть же люди художественного и творческого склада (а это, вероятно, далеко не худшая часть человечества) воспримут как святой завет наказ художника Модильяни, однажды высказанный им другу (Оскару Гилья): «Мы – извини меня за мы – имеем иные права, чем все другие, ибо имеем обязанности, отличные от обязанностей других, обязанности, которые выше – надо думать – произносимых ими речей и их морали… Твой истинный долг – спасти свою мечту. Красота также имеет мучительные обязанности, требующие лучших сил души. Каждое преодоленное препятствие означает укрепление нашей воли, дает необходимое и освежающее обновление нашего вдохновения. Свято преклоняйся – я это говорю тебе и себе – всему тому, что может возбудить и пробудить твой разум. Старайся вызвать, продлить эти радостные стимулы, потому что только они могут дать толчок твоему уму, привести его в состояние высшей творческой мощи. Именно за это мы должны бороться. Можем ли мы замкнуться в темный круг их узкой морали? Человек, который не умеет приложить свою энергию, чтобы дать волю новым стремлениям или уничтожить все то, что устарело и сгнило, – не человек, а буржуа, торгаш, все, что хочешь».[166] Эти слова Модильяни должны были бы стать девизом творческой Личности.

Итак, подведем некий итог размышлениям. Романтизм и реализм являются в искусстве родными братьями. Если вглядеться в разные школы и направления, легко увидеть: большие мастера обязательно отражают действительность. Разница в том, чьими глазами и откуда смотрит деятель искусства на жизнь. Одни взирают на нее издалека, словно из эмиграции, не желая входить в суть повседневных проблем отечества. Другие занимают активные жизненные позиции, борясь за правду, душу и разум человека. Одних темперамент заставляет взирать на жизнь умиротворенно, подобно пастве церковного прихода, других – с вершины баррикад и трибун. Между ними немало общего. Один из героев И. Тургенева в романе «Новь» характеризует другого героя: «Знаете, кто он, собственно, был? – Романтик реализма». Да сольются они воедино в обетованной земле поэзии и искусств!

Великие художники любили людей и сострадали им. Одни бичевали пороки, другие воспевали красоту, третьи – раскрывали всю сложность и многообразие жизни. Все они продолжали верить в человеческий род… Как скажет Ален в отношении Бальзака: «Я заметил, для того чтобы правильно понимать людей, нужно любить их той суровой любовью, которой учит нас Бальзак».

Где есть любовь – там будет клевета.

Где дружба чистая – злословье яд свой льет.

Где бьет родник – там грязная вода.

Где гений трудится – там ненависть живет.[167]

Романтизм стал целой эпохой, вместившей в себя многие страны и континенты. Он дал цивилизации шанс встать во главе мира как цивилизации, высоко художественной, творческой и гуманной. Этому не суждено было случиться, ибо наступал век модерна. «Необычайный трепет пробежал по мозгу Европы». В течение столетия сменились цвета знамен, философия и даже лексика. Наиболее чуткая часть сообщества понимала, сколь пестра и неоднозначна «цивилизация», сколь противоречивы ее процессы на Земле. Эта неоднозначность и многоликость культур заставила художника Э. Делакруа записать в своем «Дневнике» (23 ноября 1857 года): «Как много ступеней в том, что принято называть цивилизацией, как много их между патагонцами и одним из тех людей, которые сочетают в себе все, что может дать моральная и интеллектуальная культура в соединении со счастливыми природными данными. Можно сказать, что более трех четвертей земного шара пребывает в состоянии варварства. Немногим больше, немногим меньше – вот и вся разница. Варвары – это не одни только дикари: сколько таких дикарей во Франции, в Англии, во всей Европе, столь гордящейся своим просвещением. Ведь вот спустя полтора века после утонченной цивилизации, напоминающей лучшие времена античности (я имею в виду эпоху Людовика XIV и несколько более раннюю), человеческий род (под этим именем я разумею небольшую группу наций, несущих ныне факел света) снова спустился во тьму новейшего варварства. Меркантилизм, жажда наслаждений при нынешнем состоянии умов являются наиболее действенными пружинами человеческой души. Молодежь обучают всем европейским языкам, а родного языка она никогда знать не будет… Их обучают наукам не для того, чтобы просветить их или выправить их воззрения, но дабы помочь им производить вычисления, помогающие составить себе состояние.

Становится страшно, когда, глядя на карту земного шара, видишь эту массу невежества и одичания, которые царят на земле. В чем состоит заслуга или в чем состоит отсутствие заслуги так называемой духовной стороны бесчисленного количества существ, носящих имя человека, но не имеющих представления, что есть добро и что есть зло, не заботящихся, откуда они пришли и куда идут, – крадущих, обманывающих, убивающих при удобном случае не диких врагов, а таких же людских особей, сотворенных по их же образу и подобию?».[168] Верно заметил Делакруа: Европа, гордящаяся ее просвещением, фактически как бы вновь опускается «во тьму новейшего варварства».

Ощущение страха и неуверенности поразило самую сердцевину общества в конце века. Может, причина была в том, что оно уже видело на горизонте «миллионы призраков»?! Эти «призраки» пока еще преспокойно расхаживали по улицам и площадям Европы, не ведая того, что их ожидает. Коренным образом менялся не только образ жизни людей, но мировоззрение элиты, типы людей. Капитализм агрессивно вторгался в душу человека. Он заметно изменил поведение.

Новый тип, что явился на земле, был крайне агрессивен, неустойчив, лицемерен, фальшив.[169] В своем очерке «Становление цивилизаций» А. Тойнби писал: «Будущие историки скажут, мне кажется, что великим событием XX века было воздействие Западной цивилизации на все другие жившие в мире того времени общества. Историки скажут, что воздействие было столь мощным и всепроникающим, что перевернуло вверх дном, вывернуло наизнанку жизнь всех его бесчисленных жертв, повлияв на поведение, мировоззрение, чувства и верования отдельных людей – мужчин, женщин, детей, – затронув те струны человеческой души, которые не откликаются на внешние материальные силы, какими бы зловещими и ужасными они ни были».[170] Из Манифеста 20 февраля 1909 г. Ф.Т. Маринетти: «Мы молоды, сильны, живем в полную силу, мы футуристы» А ну-ка. где там славные поджигатели с обожженными руками. Давайте-ка сюда! Тащите огня к библиотечным полкам! Направьте воду каналов в музейные склепы и затопите их! И пусть течение уносит древние полотна! Хватайте кирки и лопаты! Крушите древние города! <…>

Не где-нибудь, а в Италии провозглашаем мы этот манифест. Он перевернет и спалит весь мир. Сегодня этим манифестом мы закладываем основы футуризма. Пора избавить Италию от всей этой заразы – историков, археологов, искусствоведов н антикваров <… > Не существует красоты вне борьбы, нет шедевров без агрессивности. Мы на мысе веков <… > Пространство и время умерли вчера. Мы прославляем войну – единственную гигиену мира, милитаризм, патриотизм, разрушительный жест анархистов, жест, обрекающий на смерть и презрение к женщине <…> Мы будем воспевать рабочий шум, радостный гул и бунтарский рев толпы, пеструю разноголосицу революционного вихря в наших столицах, ночное гудение в портах и на верфях под слепящим снегом электрических лун. Пусть заводы привязаны к облакам за ниточки вырывающихся из их труб дыма. Пусть мосты гимнастическим прыжком перекинутся через ослепительно сверкающую под солнцем гладь рек. Пусть пройдохи пароходы обнюхивают горизонт. Пусть широкогрудые паровозы, эти стальные кони в сбруе из труб, пляшут и пыхтят от нетерпения на рельсах. Пусть аэропланы скользят по небу, а рев винтов сливается с плеском знамен и рукоплесканиями восторженной толпы".[171]

В то же время очевидно, что XIX в. стал важным аккордом в симфонии модернизации буржуазных порядков и стран. В Англии завершался «викторианский век» (королева Виктория умерла в 1901 г.). Франция, пережив героическую трагедию Парижской Коммуны, обратилась к науке и образованию. Германия выдвинула Бисмарка, человека, которого «Господь Бог сделал в своих руках инструментом для реализации бессмертной идеи германского объединения и величия». Япония входила в эпоху революции Мэйдзи. Везде на первые роли выходят наука, индустрия, образование – святая троица прогресса.

Нельзя не заметить общности кризисов в развитии культуры и цивилизации, с одной стороны, и художественного мастерства, с другой. Один из российских исследователей искусства объяснял причины изменения стиля Пикассо тем, что тот отдал дань греческой архаике, этрусскому и египетскому искусству, иберийской скульптуре и кикладским «идолам». О «Портрете Гертруды Стайн» (1906), представляющим собой некую маску, В. Мариманов пишет: «Это было начало глубокого кризиса, причем это не были обычные для художника трудности воплощения замысла. С самого начала своей изобразительной деятельности Пикассо в совершенстве владел мастерством: об этом говорят его юношеские работы… дальнейшая эволюция его творчества показывает, что это был момент радикального изменения и концепции изображения, и концепции человека… Вряд ли художник отдавал себе отчет в том, что речь идет о преображении картины мира, радикальном переосмыслении ее Центрального образа – ее эстетики».[172] И тут важна отнюдь не формальная сторона вопроса. Суть в ином: в идолизации ценностей и устоев мира.

Если все великие художники прошлого считали важнейшим критерием искусства «правду», то Пикассо, следуя за установками нашего лживого времени, и к искусству предъявляет иные требования. В своем интервью с С. Фельсом (1923), часто беседовавшим с художником, Пикассо говорил так: «Мы знаем теперь, что искусство не есть правда. Искусство – это ложь, которая позволяет нам приблизиться к правде, по крайней мере к той, которая нам доступна. Художник должен убедить публику в полной правдоподобности своей лжи… Кубизм – это не зародыш искусства и не искусство в периоде беременности, но искусство первичных форм, и эти формы имеют право на существование».[173] Это не поиск новых форм, но скорее обращение к варварству как к форме бытия.

Пикассо как-то заметил: «Надо потратить много времени, чтобы стать, наконец, молодым». Для XX века, века насыщенного катаклизмами, войнами, террором и ненавистью, как нам кажется, более верной и точной была бы иная формулировка: «Нужно быстрее состариться, чтобы успеть умереть молодым». Новые поколения учатся быть стариками уже едва ли не с колыбели, поскольку они попадают под пяту плутократии (финансовой, политической, культурной), которая, по сути, античеловечна, лишена всякой романтики.

В этом смысле показательна судьба итальянца Амедео Модильяни (1884–1920). Красавец, талант, искренний и обаятельный человек, которого безумно любили женщины, не мог не привлечь внимания ценителей. Может быть, именно судьба Модильяни наиболее выразительна. Он всегда сам выбирал модели для его картин и терпеть не мог никаких официальных заказов. Это был художник-поэт, своего рода духовный исповедник с мольбертом. Жан Кокто сказал о нем: «Его рисунок был молчаливым разговором». Ему абсолютна чужда идея быть чьим-то раболепным слугой. Он «судил, любил или опровергал» все, что привлекало его взор (или вызывало гнев и ненависть). Модильяни с какой-то особой любовью относился к простым людям (горничным, консьержкам, натурщицам, модисткам, рассыльным и подмастерьям). Его можно назвать «сыном простого народа». После того, как он решительно оставил лицей, заявив матери, что отныне и впредь будет заниматься только своей живописью, Модильяни служил верой и правдой этому призванию. Дальнейшая его жизнь была полна приключений, взлетов, падений.

Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 725;